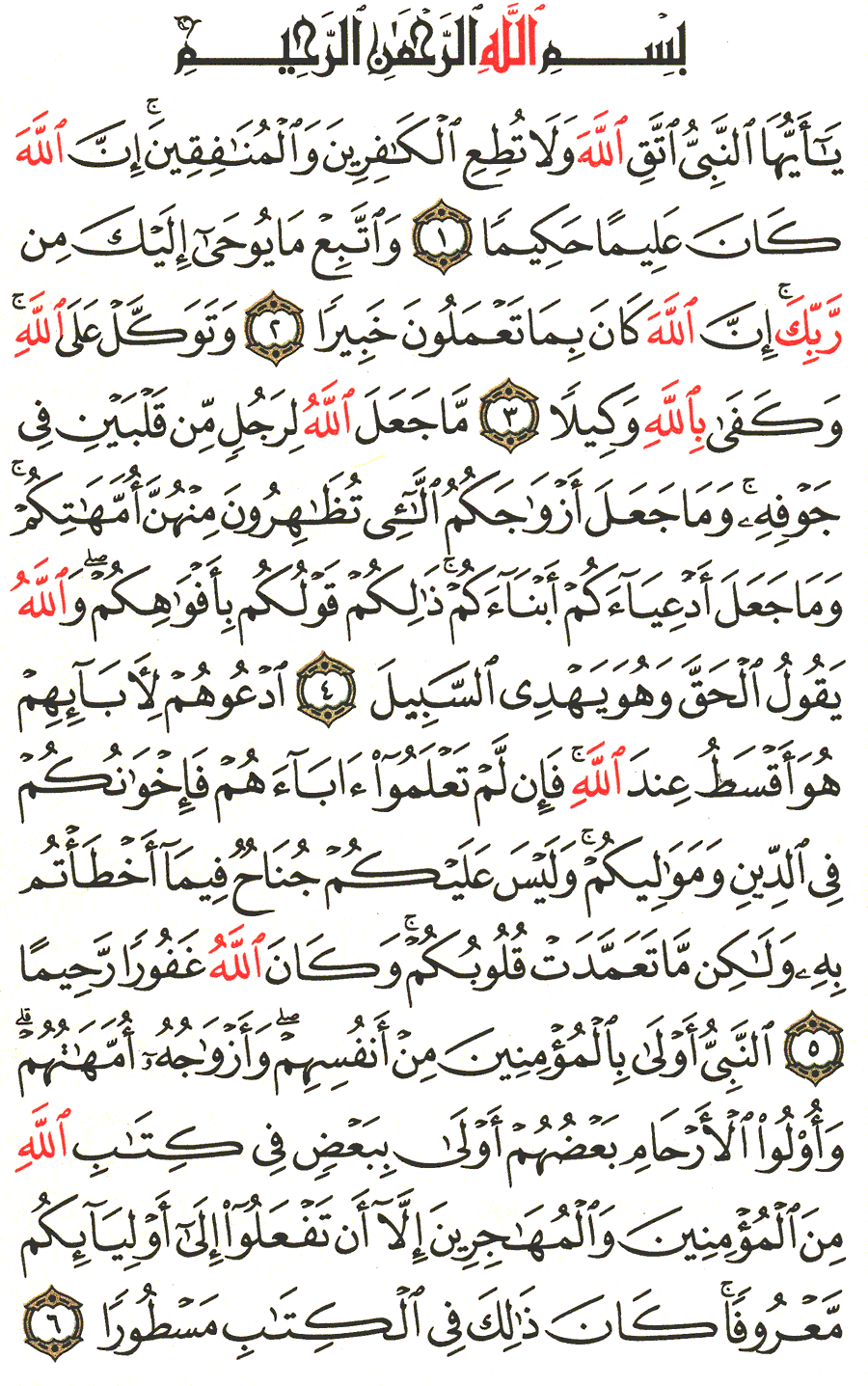

سورة الأحزاب | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 418 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 418

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{يأَيُّهَا ٱلنَّبِىِّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً * وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَـيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلاً * مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱللاَّئِى تُظَـٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ * ٱدْعُوهُمْ لاًّبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً * ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَٰجُهُ أُمَّهَـٰتُهُمْ وَأُوْلُو ٱلاٌّرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ إِلاَّ أَن تَفْعَلُوۤاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُور}

قوله تعالىٰ: {يأَيُّهَا ٱلنَّبِىِّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ}. قد قدّمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة «بني إسرٰئيل»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {لاَّ تَجْعَل مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءاخَرَ}، وما دلّت عليه آية «الأحزاب» هذه، من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبيّ صلى الله عليه وسلم يشمل حكمه جميع الأُمّة، قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «المائدة»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرٰءيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ}. {وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱللاَّئِى تُظَـٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ}. في هذه الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحده: {تَظَـٰهَرُونَ} بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها ألف فهاء مكسورة مخفّفة، وقرأه حمزة والكسائي: {تَظَـٰهَرُونَ} بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة مخفّفة، فألف فهاء مفتوحة مخفّفة، وقرأه ابن عامر وحده كقراءة حمزة والكسائي، إلاّ أن ابن عامر يشدّد الظاء، وهما يخفّفانها. وقرأه نافع، وابن كثير وأبو عمرو: {تُظْهِرُونَ} بفتح التاء بعدها ظاء فهاء مفتوحتان مشدّدتان بدون ألف، فقوله تعالىٰ: {تَظَـٰهَرُونَ}، على قراءة عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل، وعلى قراءة حمزة والكسائي، فهو مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حدّ قوله في «الخلاصة»: وما بتاءين ابتدى قد يقتصر فيه على تا كتبين العبر

فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون، فحذفت إحدى التاءين. وعلى قراءة ابن عامر، فهو مضارع تظاهر أيضًا، كقراءة حمزة والكسائي، إلاّ أن إحدى التاءين أدغمت في الظاء ولم تحذف، وماضيه اظاهر كـ {ٱدرَكَ}، و {ٱثَّاقَلْتُمْ}، و { ٱدَّارءْتُمْ}، بمعنى تدارك، الخ.

وعلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، فهو مضارع تظهر على وزن تفعل، وأصله تتظهرون بتاءين، فأدغمت إحدى التاءين في الظاء، وماضيه: اظهر، نحو: {قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَ} {وَٱزَّيَّنَتْ}، بمعنى: تطيّرنا، وتزينت؛ كما قدّمنا إيضاحه في سورة «طه»،في الكلام على قوله تعالىٰ: {فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ}، فعلم مما ذكرنا أن قولهم ظاهر من امرأته، وتظاهر منها، وتظهر منها كلها بمعنى واحد، وهو أن يقول لها: أنت عليّ كظهر أُمّي، يعني: أنها حرام عليه، وكانوا يطلقون بهذه الصيغة في الجاهلية.

وقد بيَّن اللَّه جلَّ وعلا في قوله هنا: {وَمَا جَعَلَ أَزْوٰجَكُمُ ٱللاَّئِى تُظَـٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ}، أن من قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أُمي، لا تكون أُمًّا له بذلك، ولم يزد هنا على ذلك، ولكنه جلَّ وعلا أوضح هذا في سورة «المجادلة»، فبيَّن أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن أُمّهاتهم، وأن أُمّهاتهم هنَّ النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن، وأن قولهم: أنت عليّ كظهر أُمّي، منكر من القول وزور.

وقد بيَّن الكفارة اللازمة في ذلك عند العود، وذلك في قوله تعالىٰ: {ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُمْ مّن نّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُور}.

فقوله تعالىٰ في آية «الأحزاب» هذه: {وَمَا جَعَلَ أَزْوٰجَكُمُ ٱللاَّئِى تُظَـٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ}، كقوله تعالىٰ في سورة «المجادلة»: {ٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِنكُمْ مّن نّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِى وَلَدْنَهُمْ}، وقد رأيت ما في سورة «المجادلة»، من الزيادة والإيضاح لما تضمّنته آية «الأحزاب» هذه.

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: قد علمت من القرءان أن الإقدام على الظهار من الزوجة حرام حرمة شديدة؛ كما دلَّ عليه قوله تعالىٰ: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُور}، فما صرّح اللَّه تعالىٰ بأنّه منكر وزور فحرمته شديدة، كما ترى. وبيّن كونه كذبًا وزورًا، بقوله: {مَّا هُنَّ أُمَّهَـٰتِهِمْ إِنْ أُمَّهَـٰتُهُمْ إِلاَّ ٱللاَّئِى وَلَدْنَهُمْ}، وقوله تعالىٰ: {مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوٰجَكُمُ ٱللاَّئِى تُظَـٰهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ}.

وأشار بقوله تعالىٰ: {وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}، أن من صدر منه منكر الظهار وزوره، إن تاب إلى اللَّه من ذلك توبة نصوحًا غفر له ذلك المنكر والزور وعفا عنه، فسبحانه ما أكرمه وما أحلمه.

المسألة الثانية: في بيان العود الذي رتّب اللَّه عليه الكفارة، في قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ}، وإزالة إشكال في الآية.

اعلم أن هذه المسألة قد بيّناها في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، وسنذكر هنا كلامنا المذكور فيه تتميمًا للفائدة.

ففي «دفع إيهام الاضطراب»، ما نصّه: قوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}، لا يخفى أن ترتيبه تعالىٰ الكفارة بالعتق على الظهار والعود معًا يفهم منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معًا، وقوله تعالىٰ: {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى المسيس.

اعلم أوّلاً: أن ما رجحه ابن حزم من قول داود الظاهري، وحكاه ابن عبد البرّ عن بكير بن الأشجّ والفراء وفرقة من أهل الكلام، وقال به شعبة: من أن معنى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} هو عودهم إلى لفظ الظهار، فيكرّرونه مرة أخرى قول باطل، بدليل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها آية الظهار،

هل كرّر زوجها صيغة الظهار أو لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال، كما تقدّم مرارًا.

والتحقيق: أن الكفارة ومنع الجماع قبلها، لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار، وما زعمه بعضهم أيضًا من أن الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}، سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير صحيح أيضًا، لما تقرّر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب، إلا لدليل. وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود»: كذاك تريب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل

وسنذكر إن شاء اللَّه الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمّة الأربعة، رضي اللَّه عنهم وأرضاهم.

فنقول وباللَّه تعالى نستعين: معنى العود عند مٰلك فيه قولان، تؤوّلت المدونة على كل واحد منهما، وكلاهما مرجّح.

الأول: أنه العزم على الجماع فقط.

الثاني: أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معًا، وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية.

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعزمون على الجماع أو عليه مع الإمساك، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا فلا منافاة بين العزم على الجماع، أو عليه مع الإمساك، وبين الإعتاق قبل المسيس.

وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة، وهو واقع في القرءان؛ كقوله تعالىٰ: {يَـأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا}، أي: أردتم القيام إليها، وقوله تعالىٰ: {فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءانَ}، أي: أردت قراءته {فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ}.

ومعنى العود عند الشافعي: أن يمسكها بعد المظاهرة زمانًا يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلّق، وعليه فلا إشكال في الآية أيضًا؛ لأن إمساكه إياها الزمن المذكور، لا ينافي التكفير قبل المسيس، كما هو واضح.

ومعنى العود عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه. أمّا العزم، فقد بيّنا أنه لا إشكال في الآية على القول به، وأمّا على القول بأنه الجماع.

فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكفّ عن المسيس مرة أخرى حتى يكفّر، ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأوّل قبل التكفير؛ لأن الآية على هذا القول، إنما بيّنت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير، وأنه وجوب التكفير قبل مسيس آخر، وأمّا الإقدام على المسيس الأوّل، فحرمته معلومة من عموم قوله تعالىٰ: {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}.

ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالىٰ: هو العزم على الوطء، وعليه فلا إشكال كما تقدم. وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه اللَّه تعالىٰ في تفسيره عن مٰلك، من أنه حكى عنه أن العود الجماع، فهو خلاف المعروف من مذهبه، وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هو العود إلى الظهار بعد تحريمه، ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية، فهو خلاف المقرّر في فروع الحنفيّة من أنه العزم على الوطء؛ كما ذكرنا. وغالب ما قيل في معنى العود راجع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمّة رحمهم اللَّه.

وقال بعض العلماء: المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير الجماع، والمراد بالمسيس في قوله: {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}، خصوص الجماع وعليه فلا إشكال، ولا يخفى عدم ظهور هذا القول.

والتحقيق: عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير، لعموم قوله: {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}، وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء، قائلاً: إن المراد بالمسيس في قوله: {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}، نفس الجماع لا مقدّماته، وممن قال بذلك: الحسن البصري، والثوري، وروي عن الشافعي في أحد القولين.

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: {لِمَا قَالُوا}، بمعنى: في، أي: يعودون فيما قالوا بمعنى يرجعون فيه؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «الواهب العائد في هبته» الحديث، وقيل: اللام بمعنى: عن، أي: يعودون عمّا قالوا، أي: يرجعون عنه، وهو قريب مما قبله.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : الذي يظهر لي واللَّه تعالىٰ أعلم: أن العود له مبدأ ومنتهى، فمبدؤه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنيّة، فتلزمه الكفّارة لإباحة الوطء، ومن وطء بالفعل تحتم في حقه اللزوم، وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير.

ويدلّ لهذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال: «إذا التقىٰ المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول اللَّهٰ قد عرفنا القاتل، بما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»، فبيّن أن العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان.

فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية، الذي قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: {لِمَا قَالُوا}، أنه صيغة الظهار، فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى.

فالجواب: أن المعنى {لِمَا قَالُوا}: أنه حرام عليهم، وهو الجماع، ويدلّ لذلك وجود نظيره في القرءان، في قوله تعالىٰ: {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ}، أي: ما يقول إنه يؤتاه من مال وولد في قوله: {لاَوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدا}، وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير، يلزمه الكفّ عن المسيس مرّة أخرى، حتى يكفّر، هو التحقيق خلافًا لمن قال: تسقط الكفارة بالجماع قبل المسيس؛ كما روي عن الزهري، وسعيد بن جبير، وأبي يوسف. ولمن قال: تلزم به كفارتان؛ كما روي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص، وعبد الرحمٰن بن مهدي. ولمن قال: تلزمه ثلاث كفارات؛ كما رواه سعيد بن منصور، عن الحسن، وإبرٰهيم، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. انتهى بطوله من «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب».

المسألة الثالثة: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها: أنت عليّ كظهر ابنتي، أو أختي، أو جدتي، أو عمتي، أو أُمي من الرضاع، أو أختي من الرضاع، أو شبّهها بعضو آخر غير الظهر، كأن يقول: أنت عليّ كرأس ابنتي أو أختي الخ، أو بطن من ذكر، أو فرجها، أو فخذها أن ذلك كله ظهار، إذ لا فرق في المعنى بينه وبين: أنت عليّ كظهر أُمي؛ لأنه في جميع ذلك شبه امرأته بما هي في تأبيد الحرمة كأُمّه، فمعنى الظهار محقق الحصول في ذلك.

قال ابن قدامة في «المغني»: وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومٰلك، وإسحٰق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو جديد قولي الشافعي. وقال في القديم: لا يكون الظهار إلاّ بأُمّ أو جدّة، لأنها أُمّ أيضًا؛ لأن اللفظ الذي ورد به القرءان مختصّ بالأم، فإذا عدل عنه لم يتعلّق به ما أوجبه اللَّه تعالىٰ فيه، ولنا أنهنّ محرمات بالقرابة، فأشبهن الأم. فأمّا الآية فقد قال فيها: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورا}، وهذا موجود في مسألتنا، فجرى مجراه، وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها، إذا كانت مثلها.

الضرب الثالث: أن يشبّهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب، كالإمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء، والأبناء، وأُمّهات النساء، والربائب اللاّتي دخل بأمهنّ فهو ظهار أيضًا، والخلاف فيها كالتي قبلها، ووجه المذهبين ما تقدم، ويزيد في الأُمّهات المرضعات دخولها في عموم الأمّهات فتكون داخلة في النصّ، وسائرهن في معناها، فثبت فيهن حكمها، انتهى من «المغني»، وهو واضح كما ترى.

فرعان يتعلقان بهذه المسألة

الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا شبّه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤقّتًا، كأخت امرأته، وعمّته وكالأجنبية، فقال بعض أهل العلم: هو ظهار وهو قول أصحاب مٰلك، وهو عندهم من نوع الكناية الظاهرة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها الخرقي. والرواية الأخرى عن أحمد: أنه ليس بظهار، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي.

وحجّة القول الأوّل: أنه شبّه امرأته بمحرمة، فأشبه ما لو شبّهها بالأُم، لاشتراك الجميع في التحريم؛ لأن مجرّد قوله: أنت عليّ حرام، إذا نوى به الظهار، يكون ظهارًا على الأظهر، والتشبيه بالمحرمة تحريم، فيكون ظهارًا.

وحجّة القول الثاني: أن التي شبّه بها امرأته، ليست محرمة على التأبيد، فلا يكون لها حكم ظهر الأُمّ إلا إن كان تحريمها مؤبّدًا كالأم، ولما كان تحريمها غير مؤبّد كان التشبيه بها ليس بظهار، كما لو شبّهها بظهر حائض، أو محرمة من نسائه، وأجاب المخالفون عن هذا: بأن مجرد التشبيه بالمحرمة يكفي في الظهار لدخوله في عموم قوله: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورا}، قالوا: وأما الحائض، فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج، والمحرمة يحلّ له النظر إليها ولمسها من غير شهوة، وليس في وطء واحدة منهما حدّ بخلاف مسألتنا، انتهى من «المغني»، مع تصرّف يسير لا يخلّ بالمعنى.

وقال صاحب «المغني»: واختار أبو بكر: أن الظهار لا يكون إلا من ذوات المحرم من النساء، قال: فبهذا أقول.

وقال بعض العلماء: إن شبّه امرأته بظهر الأجنبية، كان طلاقًا. قاله بعض المالكية، اهــ.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : أظهر أقوال أهل العلم عندي وأجراها على الأصول، هو قول من قال: إنه يكون مظاهرًا، ولو كانت التي شبّه امرأته بظهرها غير مؤبدة التحريم، إذ لا حاجة لتأبيد التحريم؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال، ولو تحريمًا مؤقّتًا لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

الفرع الثاني: في حكم ما قال لها: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو غيرهما من الرجال، لا أعلم في ذلك نصًّا من كتاب ولا سنّة، والعلماء مختلفون فيه. فقال بعضهم: لا يكون مظاهرًا بذلك، قال ابن قدامة في «المغني»: وهو قول أكثر العلماء، لأنه شبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال: أنت عليّ كمال زيد، وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحداهما: فيه كفارة، لأنه نوع تحريم فأشبه ما لو حرم ماله. والثانية: ليس فيه شىء، ونقل ابن القٰسم عن أحمد، فيمن شبّه امرأته بظهر الرجل، لا يكون ظهارًا، ولم أرَه يلزم فيه شىء، وذلك لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع، أشبه التشبيه بمال غيره. وقال بعضهم: يكون مظاهرًا بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه في «المغني» لابن القٰسم صاحب مٰلك، وجابر بن زيد. وعن أحمد روايتان، كالمذهبين المذكورين، وكون ذلك ظهارًا هو المعروف عند متأخّري المالكية.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : الذي يظهر جريان هذه المسألة على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب، وهي في حكم ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية والحقيقي اللغوية، على أيهما يحمل؟ والصحيح عند جماعات من الأصوليّين: أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أوّلاً إن كانت له حقيقة شرعية، ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية، ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: أنه يحمل على اللغوية قبل العرفية، قال: لأن العرفية، وإن ترجّحت بغلبة الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع.

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى بل يحكم باستوائهما، فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما، فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين بنية أو دليل خارج، وإلى هذه المسألة أشار في «مراقي السعود»، بقوله: واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي

فاللغوي على الجلي ولم يجد بحث عن المجاز في الذي انتخب

ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى

وإذا علمت ذلك، فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أبي مثلاً لا ينصرف في الحقيقة العرفية، إلى الاستمتاع بالوطء أو مقدّماته؛ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكور، فلا يكون فيه ظهار. وأمّا على تقديم الحقيقة اللغوية، فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم ولو ذكرًا يقتضي التحريم، فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار، والظاهر أن قوله: أنت عليّ كالميتة والدم، وكظهر البهيمة، ونحو ذلك؛ كقوله: أنت عليّ كظهر أبي، فيجري على حكمه، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة الرابعة: اعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت عليّ حرام، أو إن دخلت الدار فأنت حرام، ثم دخلتها فيها للعلماء نحو عشرين قولاً، كما هو معروف في محلّه.

وقد دلَّت آية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال، وأقربها لظاهر القرءان قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهار، تلزم فيه كفارة الظهار، وليس بطلاق.

وإيضاح ذلك: أن قوله: أنت عليْ كظهر أُمي، معناه: أنت عليّ حرام، وقد صرّح تعالىٰ بلزوم الكفارة في قوله: أنت عليّ كظهر أُمي، ولا يخفى أن: أنت عليّ حرام، مثلها في المعنى، كما ترى.

وقال في «المغني»: وذكر إبرٰهيم الحربي عن عثمٰن، وابن عباس، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، وميمون بن مهران، والبتي، أنّهم قالوا: التحريم ظهار، اهــ. وأقرب الأقوال بعد هذا لظاهر القرءان القول بكفارة اليمين، والاستغفار لقوله: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}، وقوله: {وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}، بعد قوله: {لِمَ تُحَرّمُ}.

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: أنت عندي أو منّي أو معي كظهر أُمي، لا فرق بينه وبين قوله: أنت عليّ كظهر أُمّي، فهو ظهار كما قاله غير واحد، وهو واضح كما ترى.

المسألة السادسة: أظهر أقوال العلم عندي فيمَن قال لامرأته: أنت عليّ كأُمّي أو مثل أُمّي، ولم يذكر الظهر أنه لا يكون ظهارًا إلاّ أن ينوي به الظهار؛ لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير الظهار، مع كون الاستعمال فيها مشهورًا، فإن قال: نويت به الظهار، فهو ظهار في قول عامّة العلماء، قاله في «المغني». وإن نوى به أنها مثلها في الكرامة عليه والتوقير، أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس بظهار، والقول قوله في نيّته، قاله في «المغني».

وأما إن لم ينوِ شيئًا، فقد قال في «المغني»: وإن أطلق، فقال أبو بكر: هو صريح في الظهار، وهو قول مٰلك، ومحمد بن الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان، أظهرهما: أنه ليس بظهار حتى ينويه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم، فلم ينصرف إليه بغير نيّة ككنايات الطلاق، انتهى منه.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : وهذا القول هو الأظهر عندي، لأن اللفظ المذكور لا يتعين لا عرفًا، ولا لغة، إلا لقرينة تدلّ على قصده الظهار.

قال ابن قدامة في «المغني»: ووجه الأوّل، يعني القول بأن ذلك ظهار أنه شبّه امرأته بجملة أُمّه، فكان مشبّهًا لها بظهرها، فيثبت الظهار؛ كما لو شبّهها به منفردًا.

والذي يصحّ عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدلّ على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف، فيقول: إن فعلت كذا فأنت عليّ مثل أُمّي، أو قال ذلك حال الخصومة والغضب فهو ظهار؛ لأنه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شىء أو الحثّ عليه، وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه، ولأن كونها مثل أُمّه في صفتها أو كرامتها لا يتعلّق على شرط، فيدلّ على أنه إنما أراد الظهار، ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب دليل على أنه أراد به ما يتعلّق بأذاها، ويوجب اجتنابها وهو الظهار، وإن عدم هذا فليس بظهار؛ لأنه محتمل لغير الظهار احتمالاً كثيرًا، فلا يتعيّن الظهار فيه بغير دليل، ونحو هذا قول أبي ثور، انتهى محل الغرض من «المغني»، وهو الأظهر فلا ينبغي العدول عنه، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة السابعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن قال: الحلّ عليّ حرام، أو ما أحلّ اللَّه عليّ حرام، أو ما انقلب إليه حرام، وكانت له امرأة أنه يكون مظاهرًا، وذلك لدخول الزوجة في عموم الصيغ المذكورة.

قال في «المغني»: نصّ على ذلك أحمد في الصور الثلاث،ا هــ. وهو ظاهر.

وهذا على أقيس الأقوال، وهو كون التحريم ظهارًا، وأظهر القولين عندي فيمن قال: ما أحلّ اللَّه من أهل ومال حرام عليّ أنه يلزمه الظهار، مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحلّ اللَّه من مال، وهو كفّارة يمين عند من يقول بذلك، وعليه فتلزمه كفارة ظهار وكفارة يمين.

وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل، خلافًا لما نقله في «المغني»، عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن كفارة اليمين، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة الثامنة: أظهر أقوال أهل العلم عندي، فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام كظهر أُمّي، أو أنت عليّ كظهر أُمّي حرام أنه يكون مظاهرًا مطلقًا، ولا ينصرف للطلاق، ولو نواه؛ لأن الصيغة صريحة في الظهار.

المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي، فيمن قال لامرأته: أنت طالق كظهر أُمّي، أن الطلاق إن كان بائنًا بانت به، ولا يقع ظهار بقوله: كظهر أُمّي؛ لأن تلفظه بذلك وقع، وهي أجنبية فهو كالظهار من الأجنبية، وإن كان الطلاق رجعيًّا، ونوى بقوله: كظهر أُمّي، الظهار كان مظاهرًا؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق، وإن لم ينوِ به الظهار، فلا يكون ظهارًا، لأنه أتى بصريح الطلاق أوّلاً، وجعل قوله: كظهر أُمّي، صفة له، وصريح الطلاق لا ينصرف إلى الظهار. ونقل في «المغني»، هذا الذي استظهرنا عن القاضي، وقال: وهو مذهب الشافعي. وأما لو قدم الظهار على الطلاق، فقال: أنت عليّ كظهر أُمّي طالق، فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معًا، سواء كان الطلاق بائنًا أو رجعيًّا؛ لأن الظهار لا يرفع الزوجية، ولا تحصل به البينونة، لأن الكفارة ترفع حكمه، فلا يمنع وقوع الطلاق على المظاهر منها، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة العاشرة: أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن شبّه أي عضو من امرأته بظهر أُمّه، أو بأي عضو من أعضائها، فهو مظاهر لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذها، وهذا قول مٰلك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، ورواية أخرى: أنه لا يكون مظاهرًا حتى يشبّه جملة امرأته؛ لأنه لو حلف باللَّه لا يمسّ عضوًا معيّنًا منها لم يسر إلى غيره من أعضائها، فكذلك المظاهرة، ولأن هذا ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معنى المنصوص، وعن أبي حنيفة: إن شبّهها بما يحرم النظر إليه من الأُمّ كالفخذ والفرج فهو ظهار، وإن شبّهها بما يجوز النظر إليه، كاليد والرأس فليس بظهار؛ لأن التشبيه بعضو يحلّ النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرى، فلا يحصل به الظهار، وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقًا؛ لأن معنى التحريم حاصل به، فهو في معنى صريح الظهار، فقولهم: ولا هو في معنى المنصوص ليس بمسلّم، بل هو في معناه، وقياسه على حلفه باللَّه لا يمسّ عضوًا معيّنًا منها ظاهر السقوط؛ لأن معنى التحريم يحصل ببعض، والحلف عن بعض لا يسري إلى بعض آخر، كما ترى. وقول أبي حنيفة: إن العضو الذي يحلّ النظر إليه، لا يحصل الظهار بالتشبيه به غير مسلّم أيضًا؛ لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذّذ به حرام، والتلذّذ هو المستفاد من عقد النكاح، فالتشبيه به مستلزم للتحريم، والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعضو الأُمّ المحرّم.

واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله: شعرك، أو ريقك، أو كلامك عليّ كظهر أُمّي، له وجه قويّ من النظر؛ لأن الشعر من محاسن النساء التي يتلذّذ بها الأزواج كما بيّناه في سورة «الحج»، وكذلك الريق فإن الزوج يمصّه ويتلذّذ به من امرأته، وكذلك الكلام، كما هو معروف. وأمّا لو قال لها: سعالك أو بصاقك، أو نحو ذلك عليّ كظهر أُمّي، فالظاهر أن ذلك ليس بشىء؛ لأن السعال والبصاق وما يجري مجراهما، كالدمع ليس مما يتمتع به عادة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء فيمن قال لأَمَته: أنت عليّ كظهر أُمّي، أو قال ذلك لأُمّ ولده، فقال بعض أهل العلم: لا يصحّ الظهار من المملوكة، وهو مروي عن ابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وسعيد بن المسيّب، ومجاهد، والشعبي، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد. وقال بعضهم: يصحّ الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرها، وهو مذهب مٰلك، وهو مرويّ أيضًا عن الحسن، وعكرمة، والنخعي، وعمرو بن دينار، وسليمٰن بن يسار، والزهري، والحكم، والثوري، وقتادة، وهو رواية عن أحمد، وعن الحسن، والأوزاعي: إن كان يطؤها فهو ظهار، وإلا فلا. وعن عطاء: إن ظاهر من أَمَته، فعليه نصف كفارة الظهار من الحرّة.

واحتجّ الذين قالوا: إن الأمة لا يصح الظهار منها، بأدلّة:

منها أنهم زعموا أن قوله: {يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ}، يختصّ بالأزواج دون الإماء.

ومنها أن الظهار لفظ يتعلّق به تحريم الزوجة، فلا تدخل فيه الأَمة قياسًا على الطلاق.

ومنها أن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فنقل حكمه وبقي محلّه، ومحل الطلاق الأزواج دون الإماء.

ومنها أن تحريم الأَمة تحريم لمباح من ماله، فكانت فيه كفارة يمين كتحريم سائر ماله عند من يقول: بأن تحريم المال فيه كفارة يمين، كما تقدم في سورة «الحجّ».

قالوا: ومنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حرّم جاريته مارية، فلم يلزمه ظهار بل كفارة يمين؛ كما قال تعالىٰ في تحريمه إيّاها: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ}، ثم قال: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}.

واحتجّ القائلون بصحة الظهار من الأَمة، بدخولها في عموم قوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ}، قالوا: وإماؤهم من نسائهم؛ لأن تمتعهم بإمائهم من تمتّعهم بنسائهم، قالوا: ولأن الأمة يباح وطؤها، كالزوجة فصح الظهار منها كالزوجة، قالوا: وقوله تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرّمُ}، نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم شرب العسل في القصة المشهورة، لا في تحريم الجارية. وحجّة الحسن والأوزاعي، وحجّة عطاء كلتاهما واضحة، كما تقدّم.

وقال ابن العربي المالكي في قول مٰلك وأصحابه: بصحة الظهار من الأَمَة، وهي مسألة عسيرة علينا؛ لأن مٰلكًا يقول:

إذا قال لأمته أنت عليّ حرام لا يلزم، فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصحّ كنايته؟ ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: {مِن نّسَائِهِمْ}؛ لأنه أراد من محلّلاتهم.

والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلّق بالبضع دون رفع العقد، فصحّ في الأَمَة أصله الحلف باللَّه تعالى، اهــ منه، بواسطة نقل القرطبي.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : لا يبعد بمقتضى الصناعة الأصوليّة، والمقرّر في علوم القرءان: أن يكون هناك فرق بين تحريم الأَمة وتحريم الزوجة.

وإيضاح ذلك: أن قوله تعالىٰ: {لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ}، جاء في بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرها، أنه نزل في تحريم النبيّ صلى الله عليه وسلم جاريته مارية أُمّ إبرٰهيم، وإن كان جاء في الروايات الثابتة في الصحيحين: أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض نسائه، وقصة ذلك مشهورة صحيحة؛ لأن المقرّر في علوم القرءان أنه إذا ثبت نزول الآية في شىء معيّن، ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها نزلت في شىء آخر معيّن غير الأَوّل، وجب حملها على أنها نزلت فيهما معًا، فيكون لنزولها سببان، كنزول آية اللعان في عويمر، وهلال معًا.

وبه تعلم أن ذلك يلزمه أن يقال: إن قوله تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ} الآية، نزل في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، وفي تحريمه جاريته، وإذا علمت بذلك نزول قوله: {لِمَ تُحَرّمُ}، في تحريم الجارية، علمت: أن القرءان دلّ على أن تحريم الجارية لا يحرمها، ولا يكون ظهارًا منها، وأنه تلزم فيه كفارة يمين؛ كما صحّ عن ابن عباس ومن وافقه. وقد قال ابن عباس: لمّا بيّن أن فيه كفارة يمين {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ومعناه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كفّر عن تحريمه جاريته كفارة يمين؛ لأن اللَّه تعالىٰ قال: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}، بعد تحريمه صلى الله عليه وسلم جاريته المذكورة في قوله: {لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ}، ومن قال من أهل العلم: إن من حرم جاريته لا تلزمه كفّارة يمين، وإنما يلزمه الاستغفار فقط، فقد احتجّ بقوله تعالىٰ: {وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}، بعد قوله: {لِمَ تُحَرّمُ}، وقال: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما حرم جاريته، قال مع ذلك: «واللَّه لا أعود إليها»، وهذه اليمين هي التي نزل في شأنها: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}، ولم تنزل في مطلق تحريم الجارية، واليمين المذكورة مع التحريم في قصة الجارية، قال في «نيل الأوطار»: رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي المشهور، لكنه أرسله ،اهــ. وكذلك رواه عنه ابن جرير.

وقال ابن كثير في «تفسيره»: إن الهيثم بن كليب رواه في مسنده بسند صحيح وساق السند المذكور عن رضي اللَّه عنه، والمتن فيه التحريم واليمين كما ذكرنا، وعلى ما ذكرنا من أن آية: {لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ}، نزلت في تحريمه صلى الله عليه وسلم جاريته، فالفرق بين تحريم الجارية والزوجة ظاهر؛ لأن آية {لِمَ تُحَرّمُ} دلّت على أن تحريم الجارية لا يحرمها ولا يكون ظهارًا، وآية: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، دلّت على أن تحريم الزوجة تلزم فيه كفّارة الظهار المنصوص عليه في «المجادلة»؛ لأن معنى: {يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ} على جميع القراءات هو أن يقول أحدهم لامرأته: أنت عليّ كظهر أُمّي، وهذا لا خلاف فيه. وقوله: أنت عليّ كظهر أُمّي، معناه: أنت عليّ حرام، كما تقدّم إيضاحه. وعلى هذا: فقد دلَّت آية «التحريم»، على حكم تحريم الأَمة، وآية «المجادلة» على حكم تحريم الزوجة، وهما حكمان متغايران، كما ترى. ومعلوم أن ابن عباس رضي اللَّه عنهما لم يقل بالفرق بينهما، بل قال: إن حكم تحريم الزوجة، كحكم تحريم الجارية المنصوص في آية «التحريم»، ونحن نقول: إن آية الظهار تدلّ بفحواها على أن تحريم الزوجة ظهار؛ لأن أنت عليّ كظهر أُمّي، وأنت عليّ حرام معناهما واحد، كما لا يخفى. وعلى هذا الذي ذكرنا، فلا يصح الظهار من الأَمَة، وإنما يلزم في تحريمها بظهار، أو بصريح التحريم كفّارة يمين أو الاستغفار، كما تقدّم. وهذا أقرب لظاهر القرءان، وإن كان كثير من العلماء على خلافه.

وقد قدّمنا أن تحريم الرجل امرأته فيه للعلماء عشرون قولاً، وسنذكرها هنا باختصار ونبيّن ما يظهر لنا رجحانه بالدليل منها، إن شاء اللَّه تعالىٰ.

القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل، لا يترتّب عليه شىء. قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، وبه قال مسروق، وأبو سلمة بن عبد الرحمٰن، وعطاء، والشعبي، وداود، وجميع أهل الظاهر، وأكثر أصحاب الحديث، وهو أحد قولي المالكية، اختاره أصبغ بن الفرج. وفي الصحيح عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم الرجل امرأته، فليس بشىء {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، وصحّ عن مسروق أنّه قال: ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد. وصح عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو أهون عليّ من نعلي. وقال أبو سلمة: ما أبالي أحرمت امرأتي أو حرمت ماء النهر. وقال الحجاج بن منهال: إن رجلاً جعل امرأته عليه حرامًا، فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمٰن، فقال حميد: قال اللَّه تعالىٰ: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ * وَإِلَىٰ رَبّكَ فَٱرْغَبْ}، وأنت رجل تلعب، فاذهب فالعب، اهــ منه.

واستدلّ أهل هذا القول بقوله تعالىٰ: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لّتَفْتَرُواْ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ}، وقوله تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تُحَرّمُواْ طَيّبَـٰتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ}. وعموم قوله تعالىٰ: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَـٰذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ}. وعموم قوله تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ}، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردّ»، ومعلوم أن تحريم ما أحلّ اللَّه ليس من أمرنا.

القول الثاني: أن التحريم ثلاث تطليقات، قال في «إعلام الموقعين»: وبه قال عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وزيد بن ثابت، وابن عمر، والحسن البصري، ومحمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى. وقضى فيها أمير المؤمنين عليّ رضي اللَّه عنه بالثلاث في عدي بن قيس الكلابي، وقال: والذي نفسي بيده، لئن مسستها قبل أن تتزوج غيرك لأرجمنّك. وقال في «زاد المعاد»: وروي عن الحكم بن عتيبة، ثم قال: قلت: الثابت عن زيد بن ثابت، وابن عمر أن في ذلك كفارة يمين، وذكر في «الزاد» أيضًا: أن ابن حزم نقل عن عليّ الوقف في ذلك، وحجّة هذا القول بثلاث أنها لا تحرم عليه إلاّ بالثلاث، فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حرامًا عليه.

القول الثالث: أنها حرام عليه بتحريمه إياها، قال في «إعلام الموقعين»: وصحّ هذا أيضًا عن أبي هريرة، والحسن، وخلاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة، ولم يذكر هؤلاء طلاقًا بل أمروه باجتنابها فقط.

وصحّ ذلك أيضًا عن عليّ رضي اللَّه عنه، فإمّا أن يكون عنه روايتان، وإمّا أن يكون أراد تحريم الثلاث، وحجّة هذا القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم، ولم يتعرّض لعدد الطلاق، فحرمت عليه بمقتضى تحريمه.

القول الرابع: الوقف. قال في «إعلام الموقعين»: صحّ ذلك أيضًا عن أمير المؤمنين عليّ رضي اللَّه عنه، وهو قول الشعبي، وحجّة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق، وهو لا يملك تحريم الحلال، إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرّم به، وهو الطلاق وهذا ليس بصريح في الطلاق، ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم الزوجة، فاشتبه الأمر فيه فوجب الوقف للاشتباه.

القول الخامس: إن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإلا فهو يمين. قال في «الإعلام»: وهذا قول طاوس، والزهري، والشافعي، ورواية عن الحسن، اهــ.

وحكي هذا القول أيضًا عن النخعي، وإسحٰق، وابن مسعود، وابن عمر. وحجّة هذا القول: أن التحريم كناية في الطلاق، فإن نواه به كان طلاقًا، وإن لم ينوه كان يمينًا؛ لقوله تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ}، إلى قوله تعالىٰ: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}.

القول السادس: أنه إن نوى به الثلاث فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينًا فهو يمين، وإن لم ينوِ شيئًا هو كذبة لا شىء فيها، قاله سفيٰن، وحكاه النخعي عن أصحابه، وحجّة هذا القول: أن اللفظ محتمل لما نواه من ذلك، فيتبع نيّته.

القول السابع: مثل هذا إلاّ أنه إن لم ينوِ شيئًا فهو يمين يكفرها، وهو قول الأوزاعي. وحجّة هذا القول ظاهر قوله تعالىٰ: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}.

القول الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنّه إن لم ينوِ شيئًا فواحدة بائنة إعمالاً للفظ التحريم، هكذا ذكر هذا القول في «إعلام الموقعين»، ولم يعزه لأحد.

وقال صاحب «نيل الأوطار»: وقد حكاه ابن حزم عن إبرٰهيم النخعي.

القول التاسع: أن فيه كفارة الظهار. قال في «إعلام الموقعين»: وصحّ ذلك عن ابن عباس أيضًا، وأبي قلابة، وسعيد بن جبير، ووهب بن منبه، وعثمٰن البتي، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وحجّة هذا القول: أن اللَّه تعالىٰ جعل تشبيه المرأة بأُمّه المحرّمة عليه ظهارًا وجعله منكرًا من القول وزورًا، فإذا كان التشبيه بالمحرمة يجعله مظاهرًا، فإذا صرّح بتحريمها كان أولى بالظهار، وهذا أقيس الأقوال وأفقهها. ويؤيّده: أن اللَّه لم يجعل للمكلف التحريم والتحليل، وإنما ذلك إليه تعالىٰ، وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال، التي يترتّب عليها التحريم والتحليل، فالسبب إلى العبد وحكمه إلى اللَّه تعالىٰ، فإذا قال: أنت عليّ كظهر أُمّي، أو قال: أنت عليّ حرام، فقد قال المنكر من القول والزور، وقد كذّب، فإن اللَّه لم يجعلها كظهر أُمّه، ولا جعلها عليه حرامًا، فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين، وهي كفّارة الظهار.

القول العاشر: أنه تطليقة واحدة، وهي إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، وقول حماد بن أبي سليمٰن شيخ أبي حنيفة، وحجّة هذا القول: أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم بالثلاث، بل يصدق بأقلّه والواحدة متيقنة، فحمل اللفظ عليها؛ لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدّة.

القول الحادي عشر: أنه ينوي فيما أراد من ذلك، فيكون له نيّته في أصل الطلاق وعدده، وإن نوى تحريمًا بغير طلاق، فيمين مكفّرة. قال ابن القيّم: وهو قول الشافعي.

وحجّة هذا القول: أن اللفظ صالح لذلك كلّه، فلا يتعيّن واحد منها إلاّ بالنيّة، فإن نوى تحريمًا مجرّدًا كان امتناعًا منها بالتحريم كامتناعه باليمين، ولا تحرم عليه في الموضعين، اهــ. وقد تقدّم أن مذهب الشافعي هو القول الخامس.

قال في «نيل الأوطار»: وهو الذي حكاه عنه في «فتح الباري»، بل حكاه عنه ابن القيّم نفسه.

القول الثاني عشر: أنه ينوي في أصل الطلاق وعدده، إلاّ أنه إن نوى واحدة كانت بائنة، وإن لم ينوِ الطلاق فهو مؤل، وإن نوى الكذب فليس بشىء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

وحجّة هذا القول: احتمال اللفظ لما ذكره، إلا أنّه إن نوى واحدة كانت بائنة، لاقتضاء التحريم للبينونة، وهي صغرى وكبرى، والصغرى هي المتحقّقة، فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى: إن نوى الكذب دين، ولم يقبل في الحكم بل كان مؤليًا، ولا يكون ظهارًا عنده، نواه أو لم ينوه، ولو صرّح به فقال: أعني بها الظهار، لم يكن مظاهرًا، انتهى من «إعلام الموقعين».

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»، بعد أن ذكر كلام ابن القيّم الذي ذكرناه آنفًا، إلى قوله: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، هكذا قال ابن القيّم. وفي «الفتح» عن الحنفية: أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينوِ طلاقًا فهي يمين ويصير مؤليًا، اهــ.

القول الثالث عشر: أنه يمين يكفّره ما يكفّر اليمين. قال ابن القيّم في «إعلام الموقعين»: صحّ ذلك عن أبي بكر الصدّيق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعائشة، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وعبد اللَّه بن عمر، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيّب، وسليمٰن بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور، وخلق سواهم رضي اللَّه عنهم.

وحجّة هذا القول ظاهر القرءان العظيم، فإن اللَّه تعالىٰ ذكر فرض تحلَّة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بدّ أن يتناوله يقينًا، فلا يجوز جعل تحلّة الأيمان لغير المذكور قبلها، ويخرج المذكور عن حكم التحلّة التي قصد ذكرها لأجله، اهــ منه.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : الظاهر أن ابن القيّم أراد بكلامه هذا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، وأن قوله: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}، نازل في تحريم الحلال المذكور في قوله تعالىٰ: {لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ}، وما ذكره من شمول قوله: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}، لقوله: {لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ}، على سبيل اليقين. والجزم لا يخلو عندي من نظر، لما قدمنا عن بعض أهل العلم من أن قوله: {قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ}، نازل في حلف النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يعود لما حرم على نفسه لا في أصل التحريم، وقد أشرنا للروايات الدالَّة على ذلك في أوّل هذا المبحث.

القول الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعيّن فيها عتق رقبة. قال ابن القيّم: وصحّ ذلك أيضًا عن ابن عباس، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وجماعة من التابعين.

وحجّة هذا القول: أنه لما كان يمينًا مغلظة غلظت كفارتها بتحتّم العتق، ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحلّ اللَّه، وليس إلى العبد. وقول المنكر والزور، وإن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في إقسامه، فغلظت كفارته بتحتم العتق؛ كما غلظت كفارة الظهار به أو بصيام شهرين، أو بإطعام ستّين مسكينًا.

القول الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إنها إن كانت غير مدخول بها، فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها. وإن كانت مدخولاً بها، فثلاث. وإن نوى أقلّ منها، وهو إحدى الروايتين عن مٰلك.

وحجّة هذا القول: أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن يرتّب عليه حكمه، وغير المدخول بها تحرّم بواحدة، والمدخول بها لا تحرّم إلا بالثلاث.

وبعد: ففي مذهب مٰلك خمسة أقوال هذا أحدها، وهو مشهورها. والثاني: أنها ثلاث بكل حال نوى الثلاث أو لم ينوِها، اختاره عبد الملك في مبسوطه. والثالث: أنها واحدة بائنة مطلقًا، حكاه ابن خويز منداد رواية عن مٰلك. والرابع: أنه واحدة رجعية، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة. والخامس: أنه ما نواه من ذلك مطلقًا، سواء قبل الدخول أو بعده، وقد عرفت توجيه هذه الأقوال، انتهى من «إعلام الموقعين».

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : المعروف أن المعتمد من هذه الأقوال عند المالكية: اثنان، وهما القول بالثلاث وبالواحدة البائنة، وقد جرى العمل في مدينة فاس بلزوم الواحدة البائنة في التحريم. قال ناظم عمل فاس: وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم

ثم قال ابن القيّم في «إعلام الموقعين»: وأمّا تحرير مذهب الشافعي فإنه إن نوى به الظهار كان ظهارًا، وإن نوى التحريم كان تحريمًا لا يترتّب عليه إلا تقدّم الكفارة، وإن نوى الطلاق كان طلاقًا، وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفّارة.

والثاني: لا يتعلق به شىء.

والثالث: أنه في حقّ الأَمة صريح في التحريم الموجب للكفّارة، وفي حق الحرة كناية، قالوا: إن أصل الآية إنما ورد في الأَمَة، قالوا: فلو قال: أنت عليّ حرام، وقال: أردت بها الظهار والطلاق. فقال ابن الحداد: يقال له عين أحد الأمرين؛ لأن اللفظة الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معًا. وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما، قالوا: ولو ادّعى رجل على رجل حقًّا أنكره، فقال: الحلّ عليك حرام والنيّة نيّني لا نيّتك ما لي عليك شىء، فقال: الحلّ عليّ حرام والنية في ذلك نيّتك ما لك عندي شىء، كانت النيّة نيّة الحالف لا المحلف؛ لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع، ثم قال: وأمّا تحرير مذهب الإمام أحمد فهو أنه ظهار بمطلقه، وإن لم ينوِه إِلاّ أن ينوي الطلاق أو اليمين، فيلزمه ما نواه، وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه، إلاّ أن ينوي به الطلاق أو الظهار، فيلزمه ما نواه. وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار بكل حال، ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يمينًا ولا طلاقًا؛ كما لو نوى الطلاق أو اليمين، بقوله: أنت عليّ كظهر أُمّي، فإن اللفظين صريحان في الظهار، فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني به الطلاق، فهل يكون طلاقًا أو ظهارًا؟ على روايتين، إحداهما: يكون ظهارًا؛ كما لو قال: أنت علي كظهر أُمّي، أعني به الطلاق أو التحريم، إذ التحريم صريح في الظهار. والثانية: أنه طلاق؛ لأنه قد صرّح بإرادته بلفظ يحتمله، وغايته أنه كناية فيه، فعلى هذه الرواية، إن قال: أعني به طلاقًا طلقت واحدة، وإن قال: أعني به الطلاق، فهل تطلّق ثلاثًا أو واحدة؟ وعلى روايتين مأخذهما هل اللام على الجنس أو العموم، وهذا تحرير مذهبه وتقريره، وفي المسألة مذهب آخر وراء هذا كلّه، وهو أنه إن أوقع التحريم كان ظهارًا، ولو نوى به الطلاق، وإن حلف به كان يمينًا مكفّرة، وهذا اختيارابن تيمية، وعليه يدلّ النصّ والقياس، فإنه إذا أوقعه كان قد أتى منكرًا من القول وزورًا، وكان أولى بكفّارة الظهار ممّن شبّه امرأته بالمحرمة، وإذا حلف به كان يمينًا من الأيمان كما لو حلف بالتزام الحجّ والعتق والصدقة، وهذا محض القياس والفقه، ألا ترى أنه إذا قال: للَّه عليّ أن أعتق، أو أحجّ، أو أصوم، لزمه. ولو قال: إن كلّمت فلانًا فللَّه عليّ ذلك على وجه اليمين، فهو يمين. وكذلك لو قال: هو يهودي أو نصراني كفّر بذلك، ولو قال: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني كان يمينًا. وطرد هذا بل نظيره من كل وجه، أنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أُمّي كان ظهارًا، فلو قال: إن فعلت كذا، فأنت عليّ كظهر أُمّي كان يمينًا، وطرد هذا أيضًا إذا قال: أنت طالق كان طلاقًا، ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق كان يمينًا، فهذه هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنّة والميزان، وباللَّه التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : أظهر أقوال أهل العلم عندي مع كثرتها وانتشارها: أن التحريم ظهار، سواء كان منجزًا أو معلقًّا؛ لأن المعلّق على شرط من طلاق أو ظهار يجب بوجود الشرط المعلّق عليه، ولا ينصرف إلى اليمين المكفّرة على الأظهر عندي، وهو قول أكثر أهل العلم.

وقال مٰلك في «الموطإ»: فقال القٰسم بن محمّد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أُمّه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفّر كفارة المتظاهر، اهــ.

ثم قال: وحدّثني عن مٰلك: أنه بلغه أن رجلاً سأل القٰسم بن محمّد وسليمٰن بن يسار، عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحها، فقالا: إن نكحها فلا يمسّها حتى يكفّر كفّارة المتظاهر، اهــ.

والمعروف عن جاهير أهل العلم: أن الطلاق المعلّق يقع بوقوع المعلّق عليه، وكذلك الظهار.

وأمّا الأَمَة فالأظهر أن في تحرمها كفارة اليمين أو الاستغفار، كما دلّت عليه آية سورة «التحريم» كما تقدّم إيضاحه، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة الثانية عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا في العبد والذمي، هل يصحّ منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك: أن العبد يصحّ منه الظهار؛ لأن الصحيح دخوله في عموم النصوص العامّة، إلا ما أخرجه منه دليل خاص، كما تقدم. وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود»: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر

وعليه: فهو داخل في عموم قوله: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ}، ولا يقدح في هذا أن قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} لا يتناوله؛ لأنه مملوك لا يقدر على العتق، لدخوله في قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ}، فالأظهر صحة ظهار العبد، وانحصار كفارته في الصوم؛ لعدم قدرته على العتق والإطعام، وأن الذمي لا يصح ظهاره، لأن الظهار منكر من القول وزور يكفّره اللَّه بالعتق، أو الصوم، أو الإطعام، والذمي كافر، والكافر لا يكفّر عنه العتق أو الصوم أو الإطعام ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الظهار المؤقت، كأن يقول: أنت علي كظهر أُمّي شهرًا، أو حتى ينسلخ شهر رمضان مثلاً، فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت، وإذا مضى الوقت زال الظهار وحلّت المرأة بلا كفّارة، ولا يكون عائدًا بالوطء بعد انقضاء الوقت.

قال في «المغني»: وهذا قول أحمد، وبه قال ابن عباس، وعطاء، وقتادة، والثوري، وإسحٰق، وأبو ثور، وأحد قولي الشافعي، وقوله الأخير: لا يكون ظهارًا، وبه قال ابن أبي ليلى، والليث؛ لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقًا، وهذا لم يطلق فأشبه ما لو شبّهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال طاوس: إذا ظاهر في وقت فعليه الكفارة، وإن برّ. وقال مٰلك: يسقط التوقيت ويكون ظهارًا مطلقًا؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة، فإذا وقّته لم يتوقّت، كالطلاق.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : أقرب الأقوال عندي للصواب في هذه المسألة، قول من قال: إن الظهار المؤقت بصح ويزول بانقضاء الوقت؛ لأنه جاء ما يدلّ عليه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث حسّنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وبعض طرقه لا يقلّ عن درجة الحسن، وإن أعلّ عبد الحقّ وغيره بعض طرقه بالإرسال؛ لأن حديثًا صححه بعض أهل العلم أقرب للصواب مما لم يرد فيه شىء أصلاً.

قال أبو داود في «سننه»: حدّثنا عثمٰن بن أبي شيبة، ومحمد بن العلاء المعنى، قالا: ثنا ابن إدريس، عن محمّد بن إسحٰق، عن محمّد بن عمرو بن عطاء، قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش، عن سليمٰن بن يسار، عن سلمة بن صخر، قال ابن العلاء البياضي، قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شىء، فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر... الحديث بطوله، وفيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمره بعتق رقبة، فذكر أنه لا يجد رقبة، فأمره بصيام شهرين فذكر أنه لا يقدر، فأمره بإطعام ستين مسكينًا فذكر كذلك، فأعطاه صلى الله عليه وسلم صدقة قومه بني زريق من التمر، وأمره أن يطعم، وسقا منها ستّين مسكينًا ويستعين بالباقي، ومحل الشاهد من الحديث: أنه ظاهر من امرأته ظهارًا مؤقّتًا بشهر رمضان، وجامع في نفس الشهر الذي جعله وقتًا لظهاره، فدلّ ذلك على أن الظهار المؤقت يصحّ، ويلزم ولو كان توقيته لا يصحّ لبيّن صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان يتأبّد ويسقط حكم التوقيت لبيّنه صلى الله عليه وسلم؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه.

وقال أبو عيسى الترمذي في «جامعه»: حدّثنا إسحٰق بن منصور، ثنا هٰرون بن إسمٰعيل الخزاز، ثنا عليّ بن المبارك، ثنا يحيىٰ بن أبي كثير، ثنا أبو سلمة، ومحمّد بن عبد الرحمٰن: أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أُمّه حتى يمضي رمضان... الحديث، ثم قال الترمذي، بعد أن ساقه: هذا حديث حسن، يقال سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفّارة الظهار، اهــ. وهذه الطريق التي أخرج بها الترمذي هذا الحديث غير طريق أبي داود التي أخرجه بها، وكلتاهما تقوّي الأخرى، والظاهر أن إسناد الترمذي هذا لا يقلّ عن درجة الحسن، وما ذكروه من أن علي بن المبارك المذكور فيه، كان له عن يحيىٰ بن أبي كثير كتابان أحدهما سماع، والآخر إرسال، وأن حديث الكوفيين عنه فيه شىء لا يضرّ الإسناد المذكور؛ لأن الراوي عنه فيه وهو هٰرون بن إسمٰعيل الخزاز بصري لا كوفي، ولما ساق المجد في «المنتقى» حديث سلمة بن صخر المذكور، قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وأخرجه أيضًا الحاكم، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقد أعلّه عبد الحقّ بالانقطاع، وأن سليمٰن بن يسار لم يدرك سلمة، وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري، وفي إسناده أيضًا محمّد بن إسحٰق، اهــ كلام الشوكاني.

وقد علمت أن الإسناد الذي ذكرنا عن الترمذي ليس فيه سليمٰن بن يسار، ولا ابن إسحٰق، فالظاهر صلاحية الحديث للاحتجاج، كما ذكره الترمذي وغيره.

وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء اللَّه هو ما ذكرنا، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي، أنّه لو قال: أنت عليّ كظهر أُمّي إن شاء اللَّه أساء الأدب، ولا تلزمه الكفّارة، وإن الاستثناء بالمشيئة يرفع عنه حكم الكفارة، كما يرفع كفّارة اليمين باللَّه، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة الخامسة عشرة: الأظهر أنه إن مات أو ماتت أو طلقها قبل التكفير، لم يلزمه شىء، وأنه إن عاد فتزوّجها بعد الطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفّر؛ لأن اللَّه أوجب الكفّارة على المظاهر قبل الحنث بالعود، فلا يعود إلا بعد التكفير، ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهر، مع أن بعض أهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائنًا، ثم تزوّجها لم تلزمه كفارة، وهو مروي عن قتادة. وبعضهم يقول: إن كانت البينونة بالثلاث، ثم تزوّجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة لسقوطها بالبينونة الكبرى، كما أسقطها صاحب القول الذي قبله بالبينونة الصغرى، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة، كأن يقول لهنّ: أنتنّ عليّ كظهر أُمّي، فقال بعض أهل العلم: تكفي في ذلك كفّارة واحدة.

قال في «المغني»: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمد، وهو قول عليّ، وعمر، وعروة، وطاوس، وعطاء، وربيعة، ومٰلك، والأوزاعي، وإسحٰق، وأبي ثور، والشافعي في القديم. وقال الحسن، والنخعي، والزهري، ويحيىٰ الأنصاري، والحكم، والثوري، وأصحاب الرأي، والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود في حقّ كل امرأة منهن فوجب عليه عن كل واحدة كفارة، كما لو أفردها به، ولنا عموم قول عمر وعليّ رضي اللَّه عنهما، رواه عنهما الأثرم، ولا يعرف لهما مخالف فكان إجماعًا، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفّارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين باللَّه تعالىٰ، وفارق ما إذا ظاهر منها بكلمات، فإن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها وتكفّر إثمها، وهٰهنا الكلمة واحدة، فالكفارة واحدة ترفع حكمها، وتمحو إثمها، فلا يبقى لها حكم. انتهى منه.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : أقيس القولين الاكتفاء بكفارة واحدة، وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن. وأما إن ظاهر منهن بكلمات متعدّدة، بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها: أنت عليّ كظهر أُمّي، فالأظهر تعدّد الكفارة؛ لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر من القول وزور، فكل واحدة منها تقتضي كفّارة.

قال في «المغني»: وهذا قول عروة، وعطاء. وقال أبو عبد اللَّه بن حامد: المذهب رواية واحدة في هذا. قال القاضي: المذهب عندي ما ذكره الشيخ أبو عبد اللَّه. قال أبو بكر: فيه رواية أخرى أنه تجزئه كفارة واحدة، واختار ذلك، وقال: هذا الذي قلناه اتّباعًا لعمر بن الخطاب، والحسن، وعطاء، وإبرٰهيم، وربيعة، وقبيصة، وإسحٰق؛ لأن كفارة الظهار حقّ للَّه تعالىٰ فلم تتكرّر بتكرّر سببها كالحد، وعليه يخرج الطلاق. ولنا بها أنها أيمان متكرّرة على أعيان متفرّقة، فكان لكل واحدة كفّارة كما لو كفّر ثم ظاهر، ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها بالحنث في الأخرى، فلا تكفّرها كفارة واحدة، ولأن الظهار معنى يوجب الكفارة، فتعدّد الكفارة بتعدّده في المحال المختلفة كالقتل، ويفارق الحدّ، فإنه عقوبة تدرأ بالشبهات، انتهى منه.

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا: تعدّد الكفارة في هذه المسألة. وأمّا إن كرّر الظهار من زوجته الواحدة، فالظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه: أنه إن كان كرّره قبل أن يكفّر عن الظهار الأَوّل، فكفارة واحدة تكفي، وإن كان كفّر عن ظهاره الأول، ثم ظاهر بعد التكفير، فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

المسألة السابعة عشرة: اعلم أن كفارة الظهار هي التي أوضحها اللَّه تعالىٰ، بقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} إلى قوله: {فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِين}.

فروع تتعلّق بهذه المسألة

الفرع الأوّل: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة في كفارة الظهار، هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط فيها؟ فقال بعضهم: لا يشترط فيها الإيمان، فلو أعتق المظاهر عبدًا ذميًّا مثلاً أجزأه، وممّن قال بهذا القول: أبو حنيفة وأصحابه، وعطاء، والثوري، والنخعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، قاله في «المغني».

وحجّة أهل هذا القول أن اللَّه تعالىٰ قال في هذه الآية الكريمة: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، ولم يقيدها بالإيمان، فوجب أن يجزىء ما تناوله إطلاق الآية، قالوا: وليس لأحد أن يقيّد ما أطلقه اللَّه في كتابه، إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: مٰلك، والشافعي، والحسن، وإسحٰق، وأبو عبيدة، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد، قاله في «المغني». واحتجّ لأهل هذا القول بما تقرّر في الأصول من حمل المطلق على المقيد.

وقد بيَّنا مسألة حمل المطلق على المقيّد في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، في سورة «النساء»، في الكلام على قوله تعالىٰ في كفارة القتل الخطأ: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ}، بقولنا فيه وحاصل تحرير المقام في مسألة تعارض المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات:

الأولى: أن يتّحد حكمهما وسببهما معًا كتحرير الدم، فإن اللَّه قيّده في سورة «الأنعام»، بكونه مسفوحًا في قوله تعالىٰ: {إِلا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}، وأطلقه عن القيد بكونه مسفوحًا في سورة «النحل» و «البقرة» و «المائدة». قال في «النحل»: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلْدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخَنْزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ}، وقال في «البقرة»: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ}، وقال في «المائدة»: {حُرّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلْدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنْزِيرِ}. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتّحاد السبب والحكم معًا، ولذلك كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأسًا؛ لأنه دم غير مسفوح، قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتّكالاً على المثبت، ومنه قول قيس بن الخطيم الأنصاري: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف

فحذف راضون، لدلالة راض عليه. وقول ضابىء بن الحٰرث البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب

والأصل: فإني غريب وقيار أيضًا غريب، فحذف إحدى الكلمتين لدلالة الأخرى عليها. وقول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطوى رماني

يعني: كنت بريئًا منه، وكان والدي بريئًا منه أيضًا. وقول النابغة الجعدي: وقد زعمت بنو سعد بأني وما كذبوا كبير السن فاني

يعني: زعمت بنو سعد أني فان وما كذبوا.. الخ.

وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس، لا بدلالة اللفظ وهو أظهرها. وقيل: بالعقل، وهو أضعفها وأبعدها.

الحالة الثانية: هي أن يتّحد الحكم، ويختلف السبب، كالمسألة التي نحن بصددها، فإن الحكم في آية المقيد وآية المطلق واحد، وهو عتق رقبة في كفّارة، ولكن السبب فيهما مختلف؛ لأن سبب المقيد قتل خطأ، وسبب المطلق ظهار، ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية، والحنابلة، وكثير من المالكية، ولذا شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حملاً لهذا المطلق على المقيّد، خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه، قالوا: ويعتضد حمل هذا المطلق عن المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم في قصّة معٰوية بن الحكم السلمي رضي اللَّه عنه: «اعتقها فإنها مؤمنة»، ولم يستفصله عنها، هل هي في كفارة أو لا؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في «مراقي السعود»: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال

الحالة الثالثة: عكس هذه، وهي الاتّحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل: يحمل فيها المطلق على المقيّد. وقيل: لا، وهو قول أكثر العلماء، ومثلوا له بصوم الظهار، وإطعامه، فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف؛ لأن أحدهما تكفير بصوم، والآخر تكفير بإطعام، وأحدهما مقيّد بالتتابع، وهو الصوم. والثاني مطلق عن قيد التتابع، وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، مثلوا لذلك بإطعام الظهار، فإنه لم يقيّد بكونه من قبل أن يتماسّا، مع أن عتقه وصومه قد قيّدا بقوله: {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}، فيحمل هذا المطلق على المقيد، فيجب كون الإطعام قبل المسيس، ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيّد بقوله: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}، مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك، في قوله: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} فيحمل هذا المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم.

الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معًا، ولا حمل في هذه إجماعًا وهو واضح، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدًا. أمّا إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين، فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما، ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء، فيقيّد بقيده. وإن لم يكن أحدهما أقرب له، فلا يقيد بقيد واحد منهما، ويبقى على إطلاقه إذ لا ترجيح بلا مرجح، ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة اليمين، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق، مع أن صوم الظهار مقيّد بالتتابع، في قوله تعالىٰ: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، وصوم التمتّع مقيد بالتفريق في قوله تعالىٰ: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع؛ لأن كلاًّ من صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتّع، فيقيّد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ولا يقيّد بالتفريق الذي في صوم التمتّع.

وقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) لم تثبت؛ لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصاحف العثمانية، ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر: صوم قضاء رمضان، فإن اللَّه تعالىٰ قال فيه: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، ولم يقيّده بتتابع ولا تفريق، مع أنه تعالىٰ قيّد صوم الظهار بالتتابع، وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان من الآخر، فلا يقيّد بقيد واحد دمنهما بل يبقى على الاختيار، إن شاء تابعه، وإن شاء فرّقه، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. انتهى من «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»، مع زيادة يسيرة للإيضاح.

الفرع الثاني: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة الظهار، هل يشترط فيها سلامتها من العيوب أو لا؟ فحكي عن داود الظاهري أنه جوّز كل رقبة يقع عليها الاسم، ولو كانت معيبة بكل العيوب تمسّكًا بإطلاق الرقبة، في قوله تعالىٰ: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، قال: ظاهره ولو معيبة؛ لأن اللَّه لم يقيّد الرقبة بشىء.

وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القويّة مع اختلافهم في بعض العيوب، قالوا: يشترط سلامتها من العيوب المضرّة بالعمل ضررًا بيّنًا؛ لأن المقصود تمليك العبد منافعه، وتمكينه من التصرّف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضرّ بالعمل ضررًا بيّنًا، فلا يجزىء الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع، ولا المقعد، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين؛ لأن اليدين آلة البطش، فلا يمكنه العمل مع فقدهما، والرجلان آلة المشي فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلفهما، والشلل كالقطع في هذا.

قالوا: ولا يجوز المجنون جنونًا مطبقًا؛ لأنه وجد فيه المعنيان: ذهاب منفعة الجنس، وحصول الضرر بالعمل، قاله في «المغني». ثم قال: وبهذا كلّه قال الشافعي، ومٰلك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، انتهى محل الغرض منه.

وبه تعلم إجماع الأئمّة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل العيوب المذكورة.

وقال ابن قدامة في «المغني»: ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل، ولا أشلّهما، ولا مقطوع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطىٰ؛ لأن نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء، ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة؛ لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفّين باق وقطع أنملة الإبهام كقطع جميعها، فإن نفعها يذهب بذلك لكونها أنملتين، وإن كان من غير الإبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب، فإنها تصير كالأصابع القصار، حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطعت من كل واحد منها أنملة لم يمنع، وإن قطع من الإصبع إنملتان فهو كقطعها؛ لأنه يذهب بمنفعتها، وهذا جميعه مذهب الشافعي، أي: وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجزىء مقطوع إحدى الرجلين أو إحدى اليدين، ولو قطعت رجله ويده جميعًا من خلاف أجزأت؛ لأن منفعة الجنس باقية، فأجزأت في الكفّارة كالأعور، فأما إن قطعتا من وفاق، أي: من جانب واحد لم يجز؛ لأن منفعة المشي تذهب، ولنا أن هذا يؤثر في العمل، ويضرّ ضررًا بيّنًا، فوجب أن يمنع إجزاءها كما لو قطعتا من وفاق. ويخالف العور، فإنه لا يضرّ ضررًا بيّنًا، والاعتبار بالضرر أَوْلى من الاعتبار بمنفعة الجنس، فإنه لم ذهب شمّه أو قطعت أذناه معًا أجزأ مع ذهاب منفعة الجنس. ولا يجزىء الأعرج إذا كان عرجًا كثيرًا فاحشًا؛ لأنه يضرّ بالعمل، فهو كقطع الرجل، إلى أن قال: ويجزىء الأعور في قولهم جميعًا.

وقال أبو بكر: فيه قول آخر: إنه لا يجزىء؛ لأنه نقص يمنع التضحية والإجزاء في الهدي، فأشبه العمى، والصحيح ما ذكرناه. فإن المقصود تكميل الأحكام وتمليك العبد المنافع، والعور لا يمنع ذلك؛ ولأنه لا يضرّ بالعمل فأشبه قطع إحدى الأذنين، ويفارق العمى فإنه يضرّ بالعمل ضررًا بيّنًا ويمنع كثيرًا من الصنائع، ويذهب بمنفعة الجنس ويفارق قطع إحدى اليدين والرجلين، فإنه لا يعمل بإحداهما ما يعمل بهما، والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما.

وأمّا الأضحية والهدي، فإنه لا يمنع منهما مجرّد العور، وإنما يمنع انخساف العين وذهاب العضو المستطاب؛ ولأن الأضحية يمنع فيها قطع الأذن والقرن، والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضرّ بالعمل، ويجزىء المقطوع الأذنين. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مٰلك وزفر: لا يجزىء؛ لأنهما عضوان فيها الدية، فأشبها اليدين. ولنا أن قطعهما لا يضرّ بالعمل الضرر البيّن، فلم يمنع كنقص السمع، بخلاف اليدين، ويجزىء مقطوع الأنف لذلك، ويجزىء الأصمّ إذا فهم بالإشارة، والأخرس إذا فهمت إشارته وفهم الإشارة، وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزىء؛ لأن منفعة الجنس ذاهبة، فأشبه زائل العقل، وهذا المنصوص عليه عن أحمد؛ لأن الخرس نقص كثير يمنع كثيرًا من الأحكام،

مثل القضاء والشهادة. أكثر الناس لا يفهم إشارته، فيتضرّر في ترك استعماله، وإن اجتمع الخرس والصمم. فقال القاضي: لا يجزىء، وهو قول بعض الشافعية لاجتماع النقصين فيه وذهاب منفعتي الجنس، ووجه الإجزاء أن الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام، ويثبت في حقّه أكثر الأحكام فيجزىء؛ لأنه لا يضرّ بالعمل ولا بغيره.

وأمّا المريض، فإن كان مرجو البرء كالحمى وما أشبهها أجزأ في الكفارة، وإن كان غير مرجو الزوال لم يجز.

وأما نضو الخلق يعني النحيف المهزول خلقة، فإن كان يتمكن من العمل أجزأ، وإلا فلا. ويجزىء الأحمق وهو الذي يصنع الأشياء لغير فائدة، ويرى الخطأ صوابًا. وكذلك يجزىء من يخنق في بعض الأحيان، والخصي والمجبوب، والرتقاء، والكبير الذي يقدر على العمل؛ لأن ما لا يضرّ بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه، وتكميل أحكامه، فيحصل الإجزاء به، كالسالم من العيوب، انتهى من «المغني»، مع حذف يسير لا يضرّ بالمعنى.

ثم قال صاحب «المغني»: ويجزىء عتق الجاني والمرهون وعتق المفلس عبده، إذا قلنا بصحة عتقهم، وعتقد المدبر والخصي وولد الزنا؛ لكمال العتق فيهم. ولا يجزىء عتق المغصوب، لأنه لا يقدر على تمكينه من منافعه، ولا غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره؛ لأنه لا تعلم حياته فلا تعلم صحة عتقه، وإن لم ينقطع خبره أجزأ عتقه؛ لأنه عتق صحيح.

ولا يجزىء عتق الحمل؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا، ولذلك لم تجب فطرته، ولا يتيقن أيضًا وجوده وحياته. ولا عتق أُم الولد؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة والملك فيها غير كامل، ولهذا لم يجز بيعها.

وقال طاوس والبتي: يجزىء عتقها؛ لأنه عتق صحيح. ولا يجزىء عتق مكاتب أدّى من كتابته شيئًا، انتهى من كلام صاحب «المغني». وقد ذكر فيه غالب ما في مذاهب الأئمة الأربعة في المسألة.

ومعلوم أن مذهب مٰلك رحمه اللَّه: اشترط الإيمان في رقبة الظهار، واشتراط سلامتها من العيوب المضرّة، فلا يجوز عنده عتق جنين في بطن أُمّه، وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفّارة.

ولا يجزىء عنده مقطوع اليد الواحدة، أو الإصبعين، أو الأصابع، أو الإبهام، أو الأذنين، أو أشلّ، أو أجذم، أو أبرص، أو أصم، أو مجنون وإن أفاق أحيانًا، ولا أخرس، ولا أعمى، ولا مقعد، ولا مفلوج، ولا يابس الشقّ، ولا غائب منقطع خبره، ولا المريض مرضًا يشرف به على الموت، ولا الهرم هرمًا شديدًا، ولا الأعرج عرجًا شديدًا، ولا رقيق مشترى بشرط العتق لما يوضع من ثمنه في مقابلة شرط العتق، ولا من يعتق عليه بالملك كأبيه، ولا عبد، قال: إن اشتريته فهو حرّ، فلو قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري، ففيه لهم تأويلان بالإجزاء وعدمه.

ولا يجزىء عنده المدبر، ولا المكاتب، ولو أعتق شركًا له في عبد، ثم قوّم عليه نصيب شريكه لم يجزه عن ظهاره عنده؛ لأن عتق نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية المعتق، وكذلك لو أعتق نصفه عن ظهاره، ثم بعد ذلك اشترى نصفه الآخر فأعتقه تكميلاً لرقبة الظهار، لم يجزه على ظاهر المدونة لتبعيض العتق إن كانت معسرًا وقت عتق النصف الأوّل، ولأن عتق النصف الباقي يلزمه بالحكم، إن كان موسرًا وقت عتق النصف الأَوّل، ولو أعتق ثلاث رقاب عن أربع زوجات ظاهر منهن لم يجزه من ذلك شىء؛ لأنه لم تتعيّن رقبة كاملة عن واحدة منهنّ.

ويجزىء عند المالكية عتق المغصوب والمريض مرضًا خفيفًا، والأعرج عرجًا خفيفًا، ولا يضرّ عندهم قطع أنملة واحدة أو أذن واحدة، ويجزىء عندهم الأعور، ويكره عندهم الخصي، ويجوز عندهم عتق المرهون والجاني إن افتديا، انتهى.

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار، كما تقدّم. ولم يجزىء عنده الأعمى ولا مقطوع اليدين معًا أو الرجلين معًا، ولا مقطوع إبهامي اليدين، ولا الأخرس، ولا المجنون، ولا أُمّ الولد، ولا المدبر، ولا المكاتب إن أدّى شيئًا من كتابته، فإن لم يؤدِّ منها شيئًا أجزأ عنده، وكذلك يجزىء عنده قريبه الذي يعتق عليه بالملك إن نوى بشرائه إعتاقه عن الكفّارة، وكذلك لو أعتق نصف عبده عن الكفارة، ثم حرّر باقية عنها أجزأه ذلك، ويجزىء عنده الأصمّ، والأعور، ومقطوع إحدى الرجلين، وإحدى اليدين من خلاف، ويجزىء عنده الخصي، والمجبوب، ومقطوع الأذنين، اهــ.

وقد قدّمنا أكثر العيوب المانعة من الإجزاء، وغير المانعة عند الشافعي في كلام صاحب «المغني» ناقلاً عنه، وكذلك ما يمنع وما لا يمنع عند أحمد، فاكتفينا بذلك خشية كثرة الإطالة.

الفرع الثالث: اعلم أنه قد دلَّ الكتاب والسنّة والإجماع، على أن الصوم لا يجزىء في الظهار إلا عند العجز عن تحرير الرقبة، فإن عجز عن ذلك انتقل إلى الصوم، وقد صرّح تعالىٰ بأنه صيام شهرين متتابعين، ولا خلاف في ذلك.

الفرع الرابع: اختلف العلماء في تحقيق مناط العجز عن الرقبة الموجب للانتقال إلى الصوم، وقد أجمعوا على أنه إن قدر على عتق رقبة فاضلة عن حاجته أنه يجب عليه العتق، ولا يجوز له الانتقال إلى الصوم، وإن كانت له رقبة يحتاج إليها لكونه زمنًا أو هرمًا أو مريضًا، أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عجزه عن خدمة نفسه.

قال بعضهم: وككونه ممن لا يخدم نفسه عادة، فقال بعضهم: لا يلزمه الإعتاق، ويجوز له الانتقال إلى الصوم نظرًا لحاجته إلى الرقبة الموجودة عنده.

قال في «المغني»: وبهذا قال الشافعي، أي: وأحمد. وقال أبو حنيفة، ومٰلك، والأوزاعي: متى وجد رقبة لزمه إعتاقها ولم يجز له الانتقال إلى الصيام، سواء كان محتاجًا إليها أو لم يكن؛ لأن اللَّه تعالىٰ شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يجد رقبة، بقوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ}، وهذا واجد وإن وجد ثمنها وهو محتاج إليها، لم يلزمه شراؤها، وبه قال أبو حنيفة. وقال مٰلك: يلزمه؛ لأن وجدان ثمنها كوجدانها. ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان، فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى الصيام، كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمّم، انتهى محل الغرض منه.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : الأظهر عندي في هذه المسألة: أن الرقبة إن كان يحتاج إليها حاجة قوية؛ ككونه زمنًا أو هرمًا لا يستغنى عن خدمتها، أو كان عنده مال يمكن شراء الرقبة منه، لكنه محتاج إليه في معيشته الضرورية أنه يجوز له الانتقال إلى الصوم، وتعتبر الرقبة كالمعدومة، وأن المدار في ذلك على ما يمنعه استحقاق الزكاة من اليسار، فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك، لزم إعتاقها، وإلاّ فلا. والأدلّة العامة المقتضية عدم الحرج في الدين تدلّ على ذلك؛ كقوله تعالىٰ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ونحو ذلك. والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

الفرع الخامس: إن كان المظاهر حين وجوب الكفارة غنيًّا إلا أن ماله غائب، فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريبًا، لم يجز الانتقال إلى الصوم؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة. وإن كان بعيدًا جاز الانتقال إلى الصوم؛ لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير، ومنعه من التمتّع بزوجته زمنًا طويلاً إضرار بكل من الزوجين، وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار»، خلافًا لبعض أهل العلم في ذلك.

الفرع السادس: إن كان عنده مال يشتري به الرقبة، ولكنه لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام؛ لدخوله في قوله تعالىٰ: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ}، وهذا واضح. وأمّا إن وجد رقبة تباع بزيادة على ثمن مثلها، ولم يجد رقبة بثمن مثلها، فلأهل العلم في ذلك خلاف:

هل يلزمه شراؤها بأكثر من مثل المثل، أو لا يلزمه؟ وأظهر أقوالهم في ذلك عندي: هو أن الزيادة المذكورة على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله حتى يصير بها من مصارف الزكاة، فله الانتقال إلى الصوم، وإلا فلا، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

الفرع السابع: أجمع أهل العلم على أن صوم شهري الظهار يجب تتابعه، أي: موالاة صيام أيامه من غير فضل بينها، ولا خلاف بينهم في أن من قطع تتابعه لغير عذر، أن عليه استئناف الشهرين من جديد، وهل يفتقر التتابع إلى نيّة؟ فيه لأهل العلم ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يفتقر لنيّة؛ لأنه تتابع واجب في العبادة، فلم يفتقر لنيّة تخصّه، كالمتابعة بين ركعات الصلاة.

والثاني: يفتقر لنيّة التتابع وتجدّد النية كل ليلة؛ لأن ضمّ العبادة إلى عبادة أخرى إذا كان شرطًا وجبت فيه النيّة، كالجمع بين الصلاتين.

والثالث: تكفي نيّة التتابع في الليلة الأولى عن تجديد النيّة كل ليلة، وهذا أقربها؛ لأنّا لا نسلم أن صوم كل يوم عبادة مستقلّة، بل الأظهر أن صوم الشهرين جميعًا عبادة واحدة؛ لأنه كفارة واحدة، فإذا نوى هذا الصوم أوّل ليلة فاللازم أن ينويه على وجهه المنصوص في الكتاب والسنّة وهو شهران متتابعان، وهذا يكفيه عن تجديد النيّة كل ليلة، وهذا ظاهر مذهب مٰلك. ومذهب أحمد عدم الاحتياج إلى نية التتابع مطلقًا. وللشافعية وجهان، أحدهما: أحمد، والثاني: يفتقر إلى النية كل ليلة.

الفرع الثامن: اختلف أهل العلم فيما إذا كان قطع تتابع الصوم لعذر كمرض ونحوه، فقال بعض أهل العلم: إن كان قطع التتابع لعذر، فإنه لا يقطع حكم التتابع، وله أن يبني على ما صام قبل حصول العذر، وهذا مذهب أحمد.

قال في «المغني»: وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال ابن المسيّب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، ومٰلك، وإسحٰق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، والشافعي في القديم. وقال في الجديد: ينقطع التتابع، وهذا قول سعيد بن جبير، والنخعي، والحكم، والثوري. وأصحاب الرأي قالوا: لأنه أفطر بفعله فلزمه الاستئناف.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : الأظهر عندي في هذا الفرع أن قطع تتابع صوم كفارة الظهار بلإفطار في أثناء الشهرين إن كان لسبب لا قدرة له على التحرّز عنه، كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على الصوم أنه يعذر في ذلك ولا ينقطع حكم التتابع؛ لأنه لا قدرة له على التحرّز عن ذلك، واللَّه جلَّ وعلا يقول: {لاَ يُكَلّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، ويقول: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ}، والنبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أمرتكم بشىء فأْتوا منه ما استطعتم»، وإن كان يمكنه التحرّز عن الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة، وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان، لأن شهره الثاني رمضان، وهو لا يمكن صومه عن الكفّارة، وكما لو ابتدأ الصوم في مدّة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق، فإن التتابع ينقطع بذلك؛ لأنه قادر على التحرّز عن قطعه بما ذكر لقدرته على تأخير السفر عن الصوم كعكسه، ولقدرته أيضًا على الصوم في مدّة لا يتخلّلها رمضان، ولا العيدان، ولا أيام التشريق، كما لا يخفى. وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرّز عنه بما ذكر، فكونه يستأنف صوم الشهرين من جديد ظاهر؛ لقوله تعالىٰ: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، وقد ترك التتابع مع قدرته عليه، هذا هو الأظهر عندنا، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

تنبيـــه

الأظهر: أنه إن وجب على النساء صوم يجب تتابعه لسبب اقتضى ذلك أن حكمهنّ في ذلك كما ذكرنا، فيعذرن في كل ما لا قدرة لهن على التحرّز عنه كالحيض، والمرض دون غيره كالإفطار للسفر والنفاس؛ لأن النفاس يمكن التحرّز عنه بالصوم قبله أو بعده، أمّا الحيض فلا يمكن التحرّز عنه في صوم شهرين أو شهر، لأن المرأة تحيض عادة في كل شهر، واللَّه تعالىٰ أعلم.

الفرع التاسع: في حكم ما لو جامع المظاهر منها أو غيرها ليلاً، في أثناء صيام شهري الكفارة، وفي هذا الفرع تفصيل لأهل العلم.

اعلم أنه إن جامع في نهار صوم الكفارة عمدًا نقطع تتابع صومه إجماعًا، ولزمه استئناف الشهرين من جديد، وسواء في ذلك كانت الموطوءة هي المظاهر منها أو غيرها وهذا لا نزاع فيه، وكذلك لو أكل أو شرب عمدًا في نهار الصوم المذكور، وأمّا إن كان جماعه ليلاً في زمن صوم الكفارة، فإن كانت المرأة التي جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منها، فإن ذلك لا يقطع التتابع؛ لأن وطء غير المظاهر منها ليلاً زمن الصوم مباح له شرعًا، ولا يخلّ بتتابع الصوم في أيام الشهرين كما ترى، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه.

وقال في «المغني»: وليس في هذا اختلاف نعلمه، وأمّا إن كان التي وطئها ليلاً زمن الصوم هي الزوجة المظاهر منها، فقد اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم: ينقطع التتابع بذلك ويلزمه استئناف الشهرين. وبه قال أبو حنيفة، ومحمّد بن الحسن، وهو مذهب مٰلك، وأحمد في المشهور عنهما.

وقال ابن قدامة في «المغني»، في شرحه لقول الخرقي: وإن أصابها في ليال الصوم أفسد ما مضى من صيامه وابتدأ الشهرين، ما نصّه: وبهذا قال مٰلك، والثوري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي؛ لأن اللَّه تعالىٰ قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}، فأمر بهما خاليين عن وطء، ولم يأتِ بهما على ما أمر، فلم يجزئه، كما لو وطىء نهارًا ولأنه تحريم للوطء لا يختصّ بالنهار، فاستوى فيه الليل والنهار، كالاعتكاف.

وروى الأثرم عن أحمد: أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني، وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل الصوم، فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها، ولأن التتابع في الصيام عبارة عن إتباع صوم يوم للذي قبله من غير فارق، وهذا متحقّق، وإن وطء ليلاً، وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع المشترط لا يمنع صحّته وإجزاءه، كما لو وطىء قبل الشهرين، أو وطىء ليلة أوّل الشهرين، وأصبح صائمًا، والإتيان بالصوم قبل التماس في حقّ هذا لا سبيل إليه، سواء بنى أو استأنف، انتهى محل الغرض من كلام صاحب «المغني»، وممن قال بهذا القول: أبو يوسف.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : هذا القول الأخير الذي هو عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم، هو الأظهر عندي؛ لأن الصوم فيه مطابق لمنطوق الآية في التتابع، لأن اللَّه تعالىٰ قال: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، وهذا قد صام شهرين متتابعين، ولم يفصل بين يومين منهما بفاصل، فالتتابع المنصوص عليه واقع قطعًا؛ كما ترى. وكون صومهما متابعين قبل المسيس واجب، بقوله تعالىٰ: {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا}، لا يظهر أنه يبطل حكم التتابع الواقع بالفعل، وممّا يوضحه ما ذكرنا آنفًا في كلام صاحب «المغني»، من أنه لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين، ثم صامهما متتابعين بعد ذلك، فلا يبطل حكم التتابع بالوطء قبل الشروع في الصوم، ولا يقتضي قوله تعالىٰ: {مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} بطلانه، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

الفرع العاشر: اعلم أنه إن جامع المظاهر منها في نهار صوم الكفارة ناسيًا، فقد اختلف أهل العلم هل يعذر بالنسيان، فلا ينقطع حكم التتابع، أو لا يعذر به ويلزمه الاستئناف؟ فقال بعضهم: لا يعذر بالنسيان، وينقطع التتابع بوطئه ناسيًا وهذا مذهب مٰلك، وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عند أحمد، ومن حجّتهم: أن الوطء لا يعذر فيه بالنسيان. وقال بعضهم: يعذر بالنسيان، ولا ينقطع حكم التتابع بوطئه ناسيًا، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. قالوا: لأنه فعل المفطر ناسيًا، فأشبه ما لو أكل ناسيًا، اهــ.

وهذا القول له وجه قويّ من النظر؛ لأن اللَّه تعالىٰ يقول: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}، وقد قدّمنا من حديث ابن عباس، وأبي هريرة في صحيح مسلم: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما قرأ: «{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، قال اللَّه تعالىٰ: نعم قد فعلت».

الفرع الحادي عشر: إن أبيح له الفطر لعذر يقتضي ذلك، وقلنا إن فطر العذر لا يقطع حكم التتابع فوطىء غيرها نهارًا لم ينقطع التتابع؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع، لأن أصل الإفطار لسبب غيره، وإن كانت الموطوءة نهارًا هي المظاهر منها جرى على حكم وطئها ليلاً، وقد تكلّمنا عليه قريبًا، قال ذلك صاحب «المغني»، ووجهه ظاهر. وقال أيضًا: وإن لمس المظاهر منها أو باشرها فيما دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع لإخلاله بموالاة الصيام، وإلا فلا يقطع، واللَّه تعالىٰ أعلم، اهــ. ووجهه ظاهر أيضًا.

الفرع الثاني عشر أجمع العلماء على أن المظاهر إن لم يستطع الصوم انتقل إلى الإطعام، وهو إطعام ستّين مسكينًا، وقد نصّ اللَّه تعالىٰ على ذلك بقوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِين}.

ومن الأسباب المؤديّة إلى العجز عن الصوم الهرم وشدّة الشبق، وهو شهوة الجماع التي لا يستطيع صاحبها الصبر عنه، وممّا يدلّ على أن الهرم من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم، ما جاء في قصّة أوس بن الصامت الذي نزلت في ظهاره من امرأته آية الظهار، ففي القصّة من حديث خولة بنت مٰلك بن ثعلبة التي ظاهر منها زوجها أوس بن الصّامت، ونزل في ذلك قوله تعالىٰ: {قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَادِلُكَ فِى زَوْجِهَا}، قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «يعتق رقبة» ــ يعني زوجها أوسًا ـــ قالت: لا يجد، قال: «يصوم شهرين متتابعين»، قالت: يا رسول اللَّهٰ إنه شيخ كبير ما به من صيام، قال: «فليطعم ستين مسكينًا» الحديث، ومحل الشاهد منه أنها لما قالت له: إنه شيخ كبير اقتنع صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عذر في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام، فدلّ على أنه سبب من أسباب العجز عنه، والحديث وإن تكلّم فيه، فإنه لا يقلّ بشواهده عن درجة الاحتجاج.

وأمّا الدليل على أن شدّة الشبق عذر، كذلك هو ما جاء في حديث سلمة بن صخر الذي تكلّمنا عليه سابقًا في هذا المبحث، أنه قال: كنت امرءًا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤتَ غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقًا من أن أصيب في ليلتي شيئًا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، الحديث. وفيه قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: قلت: يا رسول اللَّه ــ صلى الله عليه وسلم ــ وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال: «فتصدّق». ومحل الشاهد منه أنه لما قال له: «صم شهرين»، أخبره أن جماعه في زمن الظهار، إنما جاءه من عدم صبره عن الجماع؛ لأنه ظاهر من امرأته خوفًا من أن تغلبه الشهوة، فيجامع في النهار، فلما ظاهر غلبته الشهوة فجامع في زمن الظهار، فاقتنع صلى الله عليه وسلم بعذره، وأباح له الانتقال إلى الإطعام، وهذا ظاهر.

وقال ابن قدامة في «المغني»:بعد أن ذكر أن الهرم والشبق كلاهما من الأسباب المؤدّية للعجز عن الصوم، للدليل الذي ذكرنا آنفًا، وقسنا عليهما ما يشبههما في معناهما.

الفرع الثالث عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه لا يجزىء في الإطعام أقلّ من إطعام ستّين مسكينًا وهو مذهب مٰلك، والشافعي. والمشهور من مذهب أحمد خلافًا لأبي حنيفة القائل: بأنه لو أطعم مسكينًا واحدًا ستّين يومًا أجزأه، وهو رواية عن أحمد، وعلى هذا يكون المسكين في الآية مأوّلاً بالمدّ، والمعنى: فإطعام ستّين مدًّا، ولو دفعت لمسكين واحد في ستّين يومًا.

وإنما قلنا: إن القول بعدم إجزاء أقل من الستّين هو الأظهر؛ لأن قوله تعالىٰ: {مِسْكِين} تمييز لعدد هو الستّون، فحمله على مسكين واحد خروج بالقرءان عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع إليه، وهو لا يصح، ولا يخفى أن نفع ستين مسكينًا أكثر فائدة من نفع مسكين واحد في ستّين يومًا، لفضل الجماعة، وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام، فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة من دعاء واحد، وستّون جمع كثير من المسلمين لا يخلو غالبًا من صالح مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه في الواحد، كما لا يخفى. وعلى كل حال، فقوله تعالىٰ في محكم كتابه: {فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِين}، لا يخفى فيه أن قوله: {فَإِطْعَامُ سِتّينَ} مصدر مضاف إلى مفعوله، فلفظ: {سِتّينَ} الذي أضيف إليه المصدر هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام، وهذا العدد الذي هو المفعول به للإطعام، مبين بالتمييز الذي هو قوله تعالىٰ: {مِسْكِين}، وبذلك يتحقّق أن الإطعام في الآية واقع على نفس العدد الذي هو ستّون، فالاقتصار به على واحد خروج بنصّ القرءان، عن ظاهره المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه، كما ترى. وحمل المسكين في هذه الآية الكريمة على المدّ من أمثلة المالكية والشافعية في أصولهم لما يسمّونه التأويل البعيد والتأويل الفاسد، وقد أشار إلى ذلك صاحب «مراقي السعود»، بقوله: فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سمات البعد

الفرع الرابع عشر: في كلام أهل العلم في القدر الذي يعطاه كل مسكين من الطعام، اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمذهب مٰلك أنه يعطي كل مسكين من البرّ الذي هو القمح مدًّا وثلثي مدّ، وإن كان إطعامه من غير البرّ، كالتمر والشعير، لزمه منه ما يقابل المدّ والثلثين من البرّ. قال خليل المالكي في مختصره في إطعام كفارة الظهار: لكل مدّ وثلثان برًّا، وإن اقتاتوا تمرًا أو مخرجًا في الفطر فعدله، انتهى محل الغرض منه.

وقال شارحه المواق ابن يونس: ينبغي أن يكون الشبع مدّين إلا ثلثًا بمدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهي عيار مدّ هشام، فمن أخرج به أجزأه، قاله مٰلك. قال ابن القٰسم: فإن كان عيش بلدهم تمرًا أو شعيرًا أطعم منه المظاهر عدل مدّ هشام من البرّ، انتهى محل الغرض منه. ومذهب أبي حنيفة: أنه يعطي كل مسكين نصف صاع من برّ أو صاعًا كاملاً من تمر أو شعير. ومذهب الشافعي: أنه يعطي كل مسكين مدًّا مطلقًا. ومعلوم: أن المدّ النبويّ ربع الصاع، قال في «المغني»: وقال أبو هريرة: ويطعم مدًّا من أي الأنواع كان، وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي، اهــ. ومذهب أحمد: أنه يعطي كل مسكين مدًّا من برّ أو نصف صاع من تمر أو شعير، اهــ.

وإذا عرفت مذاهب الأئمّة في هذا الفرع، فاعلم أنّا أردنا هنا أن نذكر كلام ابن قدامة في «المغني» في أدلّتهم وأقوالهم، قال: وجملة الأمر أن قدر الطعام في الكفّارات كلّها مدّ من برّ لكل مسكين، ونصف صاع من تمر أو شعير، وممن قال مدّ برّ: زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر، حكاه عنهم الإمام أحمد، ورواه عنهم الأثرم، وعن عطاء وسليمٰن بن موسى. وقال سليمٰن بن يسار: أدركت الناس إذا أعطوا في كفّارة اليمين أعطوا مدًّا من حنطة بالمدّ الأصغر مدّ النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة: يطعم مدًّا من أي الأنواع كان، وبهذا قال الأوزاعي، وعطاء والشافعي، لما روى أبو داود بإسناده عن عطاء، عن أوس أخي عبادة بن الصامت: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاه ــ يعني المظاهر ــ خمسة عشر صاعًا من شعير إطعام ستّين مسكينًا.

وروى الأثرم بإسناده، عن أبي هريرة في حديث المجامع في رمضان: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعًا، فقال: «خذه وتصدّق به». وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه، ولأنه إطعام واجب، فلم يختلف باختلاف أنواع المخرج، كالفطرة وفدية الأذى. وقال مٰلك: لكل مسكين مدّان من جميع الأنواع، وممن قال مدّان من قمح: مجاهد، وعكرمة، والشعبي، والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب الرأي: من القمح مدّان، ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن صخر رضي اللَّه عنه: «فأطعم وسقًا من تمر».

رواه الإمام أحمد في المسند، وأبو داود وغيرهما، وروى الخلال بإسناده، عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن خويلة، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر». وفي رواية أبي داود: والعرق ستون صاعًا. وروى ابن ماجه بإسناده عن ابن عباس، قال: كفّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس «فمن لم يجد فنصف صاع من برّ».

وروى الأثرم بإسناده عن عمر رضي اللَّه عنه، قال: أطعم عنّي صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من برّ، ولأنه إطعام للمساكين، فكان صاعًا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من برّ، كصدقة الفطر.

ولنا ما روى الإمام أحمد: حدّثنا إسمٰعيل، حدّثنا أيّوب، عن أبي يزيد المدني، قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم للمظاهر: «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدّ بر»، وهذا نصّ ويدلّ على أنه مدّ برّ أنه قول زيد، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا.

ويدلّ على أنه نصف صاع من التمر والشعير، ما روى عطاء بن يسار: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبي إلى فلان الأنصاري، فإن عنده شطر وسق من تمر أخبرني أنه يريد أن يتصدّق به، فلتأخذيه فليتصدّق به على ستّين مسكينًا».

وفي حديث أوس بن الصامت: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: «إني سأعينه بعرق من تمر»، قلت: يا رسول اللَّهٰ فإني سأعينه بعرق آخر، قال: «قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بهما عنه ستّين مسكيًنا وارجعي إلى ابن عمّك».

وروى أبو داود بإسناده، عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، أنّه قال: العرق: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فعرقان يكونان ثلاثين صاعًا لكل مسكين نصف صاع، ولأنها كفّارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير، كفدية الأذى.

فأمّا رواية أبي داود: أن العرق ستّون صاعًا فقد ضعفها، وقال: غيرها أصح منها، وفي الحديث ما يدلّ على الضعف؛ لأن ذلك في سياق قوله: «إني سأعينه بعرق»، فقالت امرأته: إني سأعينه بعرق آخر، «فأطعمي بهما عنه ستّين مسكينًا»، فلو كان العرق ستّين صاعًا لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعًا ولا قائل به.

وأمّا حديث المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعًا، فقال: «تصدّق به»، فيحتمل أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سواه، ولذلك لمّا أخبره بحاجته إليه أمره بأكله.

وفي الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعًا، وليس ذلك مذهبًا لأحد، فيدلّ على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه، وحديث أوس أخي عبادة بن الصامت مرسل يرويه عنه عطاء، ولم يدركه على أنه حجة لنا؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقًا، وأعانته امرأته بآخر، فصارا جميعًا ثلاثين صاعًا، وسائر الأخبار يجمع بينها وبين أخبارنا، بحملها على الجواز، وحمل أخبارنا على الإجزاء. وقد عضد هذا أن ابن عباس راوي بعضها، ومذهبه: أن المدّ من البرّ يجزىء. وكذلك أبو هريره، وسائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع الذي نقله سليمٰن بن يسار، واللَّه أعلم. انتهى بطوله من «المغني» لابن قدامة، وقد جمع فيه أقوال أهل العلم وأدلّتهم، وما نقل عن مٰلك في هذا المبحث أصحّ منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث.

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»، في رواية: والعرق ستّون صاعًا، هذه الرواية تفرّد بها معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة. قال الذهبي: لا يعرف، ووثّقه ابن حبان، وفيها أيضًا محمّد بن إسحٰق، وقد عنعن. والمشهور عرفًا أن العرق يسع خمس عشر صاعًا، كما روى ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه، اهــ منه.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : قد رأيت أقوال أهل العلم في قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفّارة الظهار واختلافها، وأدلتهم واختلافها.

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة ومن وافقه؛ لأنه أحوطها في الخروج من عهدة الكفّارة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

الفرع الخامس عشر: في كيفية الإطعام وجنس الطعام ومستحقه. أمّا مستحقّه، فقد نصّ اللَّه تعالىٰ على أنه المسكين في قوله: {فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِين}، والمقرّر عند أهل العلم أن المسكين إن ذكر وحده شمل الفقير، كعكسه.

وأمّا كيفيّته: فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر ما يجب له من الطعام، وهو مذهب مٰلك، والشافعي. والرواية المشهورة عن أحمد، وعلى هذا القول لو غدّى المساكين، وعشّاهم بالقدر الواجب في الكفّارة، لم يجزئه حتى يملكهم إياه.

وأظهر القولين عندي: أنه إن غدّى كل مسكين وعشّاه، ولم يكن ذلك الغداء والعشاء أقل من القدر الواجب له، أنه يجزئه؛ لأنه داخل في معنى قوله: {فَإِطْعَامُ سِتّينَ مِسْكِين}، وهذا مروي عن أبي حنيفة، والنخعي، وهو رواية عن أحمد، وقصّة إطعام أنس لما كبر، وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة. وأمّا جنس الطعام الذي يدفعه للمساكين، فقد تقدّم في الأحاديث ذكر البرّ والتمر والشعير، ولا ينبغي أن يختلف في هذه الثلاثة.