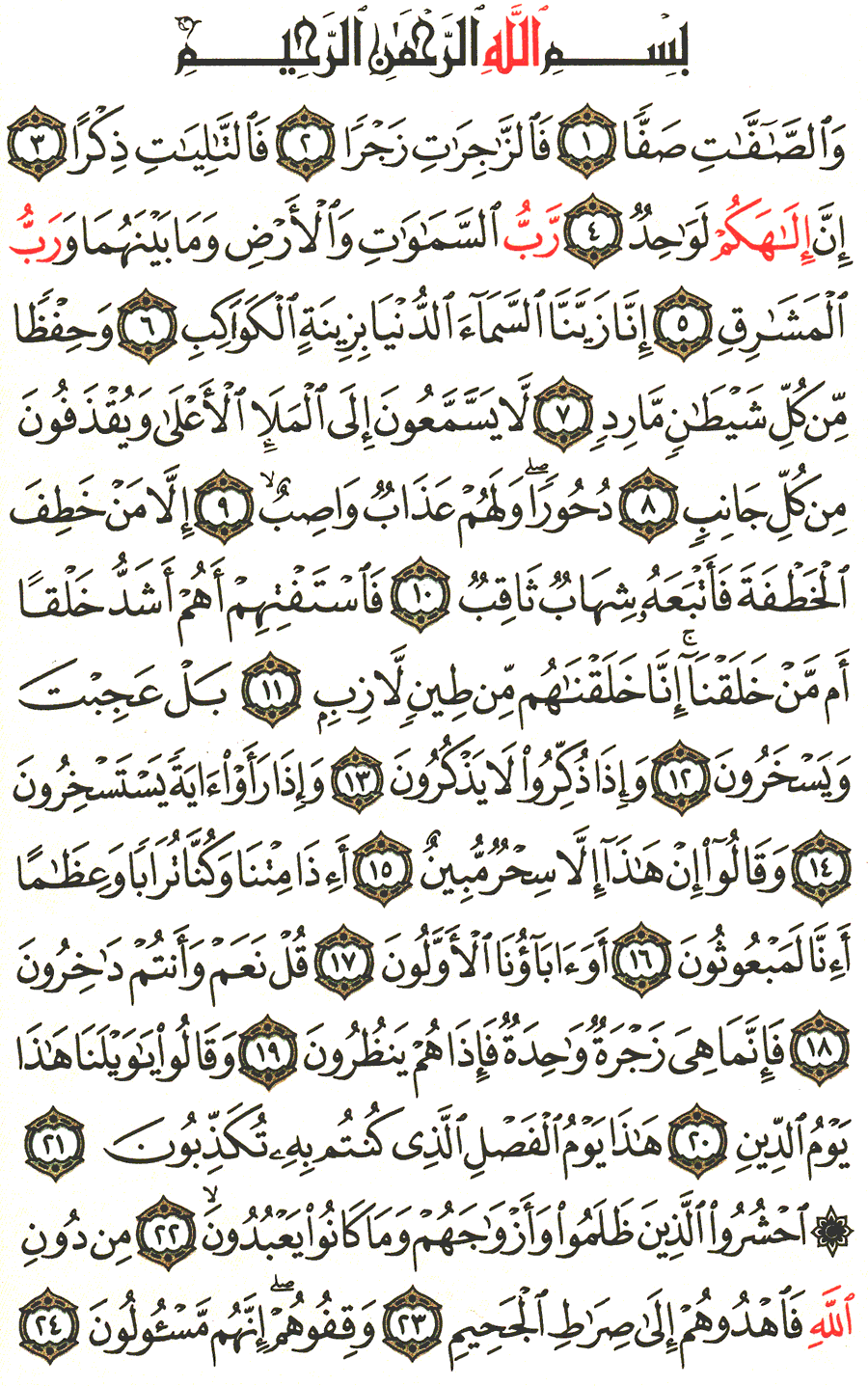

سورة الصافات | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 446 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 446

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{وَٱلصَّـٰفَّـٰتِ صَفَّا * فَٱلزَٰجِرَٰتِ زَجْراً * فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْراً * إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ * إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَٰكِبِ * وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ مَّارِدٍ * لاَّ يَسَّمَّعُونَ إِلَىٰ ٱلْمَلإِ ٱلاٌّعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ وَاصِبٌ * إِلاَّ مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ}

قوله تعالىٰ: {وَٱلصَّـٰفَّـٰتِ صَفَّا * فَٱلزَٰجِرَٰتِ زَجْراً * فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْراً * إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ }. أكثر أهل العلم على أن المراد بـ: { الصَّافَّاتِ} هنا، و { ٱلْزَّاجِرَاتِ}، و { ٱلْتَّالِيَاتِ}: جماعات الملائكة، وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافّون، وذلك في قوله تعالىٰ عنهم: {وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبّحُونَ}، ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفًا متراصّين بعضهم جنب بعض في طاعة اللَّه تعالىٰ، من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء، ينتظرون أمر اللَّه، ويؤيّد القول الأول حديث حذيفة الذي قدّمنا في أوّل سورة «المائدة»، في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء»، وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفّون كصفوف المصلّين في صلاتهم، وقد جاء في بعض الآيات ما يدلّ على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء، لأجل الإعذار والإنذار به؛ كقوله تعالىٰ:{فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْراً * عُذْراً أَوْ نُذْرا}، فقوله: {فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرا}، كقوله هنا: {فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرا}، لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء، كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبيّنا وغيره من الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه على الجميع، وقوله: {عُذْراً أَوْ نُذْرا}، أي: لأجل الإعذار والإنذار، أي: بذلك الذكر الذي نتلوه وتلقيه، والإعذار: قطع العذر بالتبليغ.

والإنذار قد قدّمنا إيضاحه وبيّنا أنواعه في أوّل سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {المص * كِتَـٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ}، وقوله في هذه الآية: {فَٱلزجِرٰتِ زَجْرا}، الملائكة تزجر السحاب، وقيل: تزجر الخلائق عن معاص اللَّه بالذكر الذي تتلوه، وتلقيه إلى الأنبياء.

وممن قال بأن { ٱلْصَّافَّاتِ} و { ٱلْزّجِرَاتِ} و { ٱلْتَّالِيَاتِ} في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة؛ كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهما. وزاد ابن كثير وغيره ممن قال به: مسروقًا والسدي والربيع بن أنس، وقد قدّمنا أنه قول أكثر أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: { ٱلصَّافَّاتِ} في الآية الطير تصفّ أجنحتها في الهواء، واستأنس لذلك بقوله تعالىٰ: {أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَــٰفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَـٰنُ}، وقوله تعالىٰ: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبّحُ لَهُ مَن فِى * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَٱلطَّيْرُ صَافَّـٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ}.

وقال بعض العلماء: المراد بـ: { ٱلْصَّافَّاتِ} جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة، ويصفون في غزوهم عند لقاء العدوّ؛ كما قال تعالىٰ: {تَفْعَلُونَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ}.

وقال بعض العلماء أيضًا: المراد بـ: {فَٱلزجِرٰتِ زَجْرا}، و {مِنْهُ ذِكْرا}: جماعات العلماء العاملين يلقون آيات اللَّه على الناس، ويزجرون عن معاص اللَّه بآياته، ومواعظه التي أنزلها على رسله.

وقال بعضهم: المراد بـ: {فَٱلزجِرٰتِ زَجْر}: جماعات الغزاة يزجرون الخيل لتسرع إلى الأعداء، والقول الأول أظهر وأكثر قائلاً. ووجه توكيده تعالىٰ قوله: {إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ}، بهذه الأقسام، وبأن اللام هو أن الكفار أنكروا كون الإلٰه واحدًا إنكارًا شديدًا وتعجّبوا من ذلك تعجّبًا شديدًا؛ كما قال تعالىٰ عنهم: {أَجَعَلَ ٱلاْلِهَةَ إِلَـٰهاً وٰحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْء عُجَابٌ}، ولما قال تعالىٰ: {إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ} أقام الدليل على ذلك بقوله: {رَبّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ}، فكونه خالق السمٰوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب، برهان قاطع على أنه المعبود وحده.

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإلٰه المعبود وحده، أقامه على ذلك أيضًا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ في سورة «البقرة»: {وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وٰحِدٌ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ}، فقد أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متّصلاً به: {إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا}.

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدلّ على ترتّب معانيها في الوجود؛ كقوله: يا لهف زيابة للحٰرث الــ ــصابح فالغانم فالآئب

كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب، وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه؛ كقولك: خذ الأفضل فالأكمل، واعمل الأحسن فالأجمل. وإما على ترتّب موصوفاتها في ذلك؛ كقوله: رحم اللَّه المحلقين فالمقصرين، فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات.

فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟

قلت: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتّب الصفات في التفاضل، وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتّب الموصوفات فيه.

بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة، وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتّبًا لها في الفضل، إما أن يكون الفضل للصف، ثم للزجر ثم للتلاوة. وإما على العكس، وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أُخر، فقد أفادت ترتّب الموصوفات في الفضل أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل، والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلاً أو على العكس، وكذلك إذا أردت بالصافات الطير، وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية، وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر، فإن الموصوفات مختلفة، انتهى كلام الزمخشري في «الكشاف».

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : كلام صاحب الكشاف هذا نقله عنه أبو حيان، والقرطبي وغيرهما، ولم يتعقّبوه، والظاهر أنه كلام لا تحقيق فيه، ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري ما ذكره:

هل هو كذا أو على العكس، وذلك صريح في أنه ليس على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشىء ثم جوّز فيه النقيضين دلّ ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به.

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرّد الترتيب الذكري والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكرى فقط، دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات أسلوب عربيّ معروف جاء في القرءان في مواضع، وهو كثير في كلام العرب.

ومن أمثلته في القرءان العظيم، قوله تعالىٰ: {فَلاَ ٱقتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ وَمَا ٱدرَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءامَنُوا}، فلا يخفى أن {ثُمَّ} حرف ترتيب وأن المرتب به الذي هو كونه {مّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ} لا ترتّب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري، ومن ذلك أيضًا قوله تعالىٰ: {وَأَنَّ هَـٰذَا صِرٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ثُمَّ ءاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لّكُلّ شَىْء}، كما لا يخفى أن الترتيب فيه ذكري.

وقد قدّمنا الكلام على هذا في سورة «البقرة»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ}، ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قوله: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدّه

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ}، لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدها، ولم يذكر فيها المغارب.

وقد بيَّنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»: وجه اختلاف ألفاظ الآيات في ذلك، فقلنا فيه في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ}، ما لفظه أفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرب، وثناهما في سورة «الرحمٰن»، في قوله تعالىٰ: {رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ}، وجمعهما في سورة «سأل سائل»، في قوله تعالىٰ: {فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبّ ٱلْمَشَـٰرِقِ وَٱلْمَغَـٰرِبِ}، وجمع المشارق في سورة «الصافّات»، في قوله تعالىٰ: {رَبّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ}.

والجواب: أن قوله هنا: {وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ}، المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستّون، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره.

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة، ما نصّه: وإنما معنى ذلك: {وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ} الذي تشرق منه الشمس كل يوم، {وَٱلْمَغَـٰرِبِ} الذي تغرب فيه كل يوم.

فتأويله إذا كان ذلك معناه: وللَّه ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها، انتهى منه بلفظه.

وقوله: {رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ}، يعني مشرق الشتاء، ومشرق الصيف ومغربهما، كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهما.

وقوله: {بِرَبّ ٱلْمَشَـٰرِقِ وَٱلْمَغَـٰرِبِ}، أي: مشارق الشمس ومغاربها، كما تقدم. وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

{إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوٰكِبِ}.

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «الأنعام»،في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا}. وقرأ هذا الحرف السبعة غير عاصم وحمزة، بإضافة {زِينَةُ} إلى {ٱلْكَوٰكِبِ}، أي: بلا تنوين في {زِينَةُ} مع خفض الباء في {ٱلْكَوٰكِبِ}. وقرأه حمزة وحفص عن عاصم بتنوين {زِينَةُ}، وخفض {ٱلْكَوٰكِبِ} على أنه بدل من {زِينَةُ}. وقرأه أبو بكر عن عاصم: {بِزِينَةٍ ٱلْكَوٰكِبِ}، بتنوين {زِينَةُ}، ونصب {ٱلْكَوٰكِبِ}، وأعرب أبو حيان {ٱلْكَوٰكِبِ} على قراءة النصب إعرابين:

أحدهما: أن {ٱلْكَوٰكِبِ} بدل من {ٱلسَّمَاء} في قوله تعالىٰ: {إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء}.

والثاني: أنه مفعول به لـ: {زِينَةُ} بناء على أنه مصدر منكر؛ كقوله تعالىٰ: {أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً}.

والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف، تقديره: أعني {ٱلْكَوٰكِبِ}، على حدّ قوله في «الخلاصة»: ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه متلزما

قوله تعالىٰ: {وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ مَّارِدٍ } إلى قوله: {شِهَابٌ ثَاقِبٌ}. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ * إِلاَّ مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ}، في سورة «الحجر».

{فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍ لاَّزِبٍ * بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ * وَإِذَا ذُكِّرُواْ لاَ يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ * وَقَالُوۤاْ إِن هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ * أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَـٰماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلاٌّوَّلُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ * فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ * وَقَالُواْ يٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ * هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ * ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ * وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ * مَا لَكُمْ لاَ تَنَـٰصَرُونَ * بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ * قَالُوۤاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ * قَالُواْ بَلْ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَـٰغِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآئِقُونَ * فَأَغْوَيْنَـٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ * فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ}

{فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍ لاَّزِبٍ }. ذكر في هذه الآية الكريمة برهانين من براهين البعث، التي قدّمنا أنها يكثر في القرءان العظيم الاستدلال بها على البعث.

الأوّل: هو المراد بقوله: {فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا}، لأن معنى: {فَٱسْتَفْتِهِمْ}، استخبرهم والأصل في معناه: اطلب منهم الفتوى، وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه {أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقا}، أي: أصعب إيجادًا واختراعًا، {أَم مَّنْ خَلَقْنَا} من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم، وهي ما تقدّم ذكره من الملائكة المعبّر عن جماعاتهم بالصافات، والزاجرات، والتاليات، والسمٰوات والأرض، والشمس والقمر، ومردّة الشياطين؛ كما ذكر ذلك كلّه في قوله تعالىٰ: {رَبّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوٰكِبِ وَحِفْظاً مّن كُلّ شَيْطَـٰنٍ مَّارِدٍ}.

وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره، هو أن يقال: من خلقت يا ربّنا من الملائكة، ومردة الجنّ، والسمٰوات والأرض، والمشارق، والمغارب، والكواكب، أشدّ خلقًا منّا؛ لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا، فيتّضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جلَّ وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسمٰوات والأرض، وما ذكر معهما قادر على أن يخلق الأصغر الأقلّ؛ كما قال تعالىٰ: {لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ أَكْـبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ}، أي: ومن قدر على خلق الأكبر فلا شكّ أنه قادر على خلق الأصغر، كخلق الإنسان خلقًا جديدًا بعد الموت. وقال تعالىٰ: {أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ}،وقال تعالىٰ: {أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَىْء قَدِيرٌ}، وقال تعالىٰ: {أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ}، وقال تعالىٰ في «النازعات»، موضحًا الاستفتاء المذكور في آية «الصافّات» هذه: {أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَاء بَنَـٰهَا رَفَعَ * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَـٰهَا * وَٱلاْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَـٰهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَـٰهَا * وَٱلْجِبَالَ أَرْسَـٰهَا * مَتَـٰعاً لَّكُمْ وَلاِنْعَـٰمِكُمْ}.

وقد علمت أن وحه العبارة بمن التي هي للعالم، في قوله تعالىٰ: {أَم مَّنْ خَلَقْنَا}، عن السمٰوات والأرض والكواكب هو تغليب ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم، وذلك أسلوب عربيّ معروف.

وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: {إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مّن طِينٍ لاَّزِبٍ}؛ لأن من خلقهم أوّلاً من طين، وأصله التراب المبلول بالماء لا يشكّ عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا ترابًا، لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدًا؛ كقوله تعالىٰ: {قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ}، وقوله تعالىٰ: {وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}، وقوله تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُمْ مّن تُرَابٍ}.

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من براهين البعث في سورة «البقرة»، و «النحل»، و «الحجّ» وغير ذلك.

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {مّن طِينٍ لاَّزِبٍ}، اللازب: هو ما يلزق باليد مثلاً إذا لاقته، وعبارات المفسّرين فيه تدور حول ما ذكرنا، والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم، بمعنى واحد، ومنه في اللازب قول عليّ رضي اللَّه عنه: تعلم فإن اللَّه زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب

وقول نابغة ذبيان: ولا يحسبون الخير لا شرّ بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب

فقوله: ضربة لازب، أي: شيئًا ملازمًا لا يفارق، ومنه في اللاتب قوله: فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب

صداع وتوصيم العظام وفترة وغمّ مع الإشراق في الجوف لاتب

والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجرًا في إنكارهم البعث المذكور بعدهما قريبًا منهما، في قوله تعالىٰ: {وَقَالُواْ إِن هَـٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ * أَءذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَـٰماً أَءنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَ ءابَاؤُنَا ٱلاْوَّلُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دٰخِرُونَ * فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ}. {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ }. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: {عَجِبْتَ} بالتاء المفتوحة وهي تاء الخطاب، المخاطب بها النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي: {بَلْ عَجِبْتَ}، بضم التاء وهي تاء المتكلم، وهو اللَّه جلَّ وعلا.

وقد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم لهما بحكم الآيتين.

وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات العجب للَّه تعالىٰ، فهي إذًا من آيات الصفات على هذه القراءة.

وقد أوضحنا طريق الحقّ التي هي مذهب السلف في آيات الصفات، وأحاديثها في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ}، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. {وَقَالُواْ يٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ * هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «الروم»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلإِيمَـٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَـٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ}. {ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ }. المراد بـ: {ٱلَّذِينَ ظَلَمُو} الكفار، كما يدلّ عليه قوله بعده: {وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ}.

وقد قدّمنا إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعدّدة؛ كقوله تعالىٰ: {إِنَّ ٱلشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، وقوله تعالىٰ: {وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ}، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ}.

وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه فسّر الظلم بالشرك، في قوله تعالىٰ: {وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ}، وقوله تعالىٰ: {وَأَزْوٰجُهُمْ}، جمهور أهل العلم منهم: عمر وابن عباس، على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، والسارق مع السارق، والزاني مع الزاني، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، وهكذا وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرءان، وفي كلام العرب؛ كقوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلازْوٰجَ كُلَّهَا}، وقوله تعالىٰ: {سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى خَلَق ٱلاْزْوٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ ٱلاْرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ}، وقوله تعالىٰ: {فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مّن نَّبَـٰتٍ شَتَّىٰ}، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوٰجاً مّنْهُمْ}، إلى غير ذلك من الآيات.

فقوله تعالىٰ: {ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوٰجَهُمْ}، أي: اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم، فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم، وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بــ {أَزْوٰجِهِمْ} نساؤهم اللاتي على دينهم، خلاف الصواب. وقوله تعالىٰ: {وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ}، أي: احشروا مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون اللَّه ليدخل العابدون والمعبودات جميعًا النار؛ كما أوضح ذلك بقوله تعالىٰ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَـؤُلاء ءالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَـٰلِدُونَ}. وقد بيَّن تعالىٰ أن الذين عبدوا من دون اللَّه من الأنبياء، والملائكة، والصالحين؛ كعيسى وعزير خارجون عن هذا، وذلك في قوله تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}، إلى قوله: {هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ}،وأشار إلى ذلك في قوله تعالىٰ: {وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُواْ ءأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ}.

وقوله تعالىٰ: {أُولَـئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَـٰفُونَ عَذَابَهُ}.

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {فَٱهْدُوهُمْ}، من الهدى العام، أي: دلّوهم وأرشدوهم {إِلَىٰ صِرٰطِ ٱلْجَحِيمِ}، أي: طريق النار ليسلكوها إليها، والضمير في قوله تعالىٰ: {فَٱهْدُوهُمْ}، راجع إلى الثلاثة، أعني: {ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ}.

وقد دلَّت هذه الآية أن الهدى يستعمل في الإرشاد والدلالة على الشرّ، ونظير ذلك في القرءان قوله: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ}، ولذلك كان للشرّ أئمّة يؤتمّ بهم فيه؛ كقوله تعالىٰ: {وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ}. {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ * مَا لَكُمْ لاَ تَنَـٰصَرُونَ }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {فَلَنَسْـئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـئَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ}، وبيَّنا هناك وجه الجمع بين الآيات في نحو قوله تعالىٰ: {وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ}، وقوله تعالىٰ: {فَيَوْمَئِذٍ لاَّيُسْـئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ}، مع قوله تعالىٰ: {فَوَرَبّكَ لَنَسْـئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، وقوله تعالىٰ: {فَلَنَسْـئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ}. وقوله هنا: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ}. {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له مع التعرّض لإزالة إشكالين في بعض الآيات المتعلّقة بذلك، في سورة «قد أَفلح المؤمنون»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَـٰبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ}. {فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآئِقُونَ * فَأَغْوَيْنَـٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ }. قد قدّمنا الآيات المبيّنة للمراد بالقول الذي حقّ عليهم في سورة «يۤس»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ}، وما ذكره جلَّ وعلا عنهم من أنهم قالوا: إنه لما حقّ عليهم القول، الذي هو: {لاَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ}، فكانوا غاوين أغووا أتباعهم، لأن متبع الغاوي في غيّه لا بدّ أن يكون غاويًا مثله، ذكره تعالىٰ في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ في سورة «القصص»: {قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـؤُلاء ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَـٰهُمْ كَمَا غَوَيْناَ}، والإغواء: الإضلال. {فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ }. ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن الضّالين والمضلين مشتركون في العذاب يوم القيامة، وبيَّن في سورة «الزخرف»، أن ذلك الاشتراك ليس بنافعهم شيئًا؛ وذلك في قوله تعالىٰ: {وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ}،وبيَّن في مواضع أُخر أن الأتباع يسألون اللَّه، أن يعذّب المتبوعين عذابًا مضاعفًا لإضلالهم إياهم؛ كقوله تعالىٰ: {حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لاْولَـٰهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَـئَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلّ ضِعْفٌ}، وقوله تعالىٰ: {وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاْ * رَبَّنَا ءاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيرا}.

وقد قدّمنا الكلام على تخاصم أهل النار، وسيأتي إن شاء اللَّه له زيادة إيضاح في سورة «صۤ»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ}. {إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ }. بيَّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي فعله بهؤلاء المعذبين، المذكورين في قوله تعالىٰ: {إِنَّا لَذَائِقُونَ}، أي: العذاب الأليم. وقوله تعالىٰ: {فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ}، أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين، والمجرمون جمع مجرم، وهو مرتكب الجريمة وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه التنكيل الشديد، ثم بيَّن العلَّة لذلك التعذيب؛ لأنها هي امتناعهم من كلمة التوحيد التي هي لا إلٰه إلاّ اللَّه، إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إنّ في قوله تعالىٰ: {إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ}، من حروف التعليل؛ كما تقرّر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه.

وعليه فالمعنى: {كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ} لأجل أنهم كانوا في دار الدنيا، إذا قيل لهم: {لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ}، أي: يتكبّرون عن قبولها ولا يرضون أن يكونوا أتباعًا للرّسل.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة، من كون ذلك هو سبب تعذيبهم بالنار، دلَّت عليه آيات؛ كقوله تعالىٰ مبيّنًا دخولهم النار: {ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَـفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكْمُ للَّهِ ٱلْعَلِـىّ ٱلْكَبِيرِ}، وقوله تعالىٰ في ذكر صفات الكفار وهم أهل النار: {وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلاْخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 446

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{وَٱلصَّـٰفَّـٰتِ صَفَّا * فَٱلزَٰجِرَٰتِ زَجْراً * فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْراً * إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ * إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَٰكِبِ * وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ مَّارِدٍ * لاَّ يَسَّمَّعُونَ إِلَىٰ ٱلْمَلإِ ٱلاٌّعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ * دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ وَاصِبٌ * إِلاَّ مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ}

قوله تعالىٰ: {وَٱلصَّـٰفَّـٰتِ صَفَّا * فَٱلزَٰجِرَٰتِ زَجْراً * فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْراً * إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ }. أكثر أهل العلم على أن المراد بـ: { الصَّافَّاتِ} هنا، و { ٱلْزَّاجِرَاتِ}، و { ٱلْتَّالِيَاتِ}: جماعات الملائكة، وقد جاء وصف الملائكة بأنهم صافّون، وذلك في قوله تعالىٰ عنهم: {وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبّحُونَ}، ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفًا متراصّين بعضهم جنب بعض في طاعة اللَّه تعالىٰ، من صلاة وغيرها. وقيل: لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء، ينتظرون أمر اللَّه، ويؤيّد القول الأول حديث حذيفة الذي قدّمنا في أوّل سورة «المائدة»، في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت لنا تربتها طهورًا إذا لم نجد الماء»، وهو دليل صحيح على أن الملائكة يصفّون كصفوف المصلّين في صلاتهم، وقد جاء في بعض الآيات ما يدلّ على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء، لأجل الإعذار والإنذار به؛ كقوله تعالىٰ:{فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْراً * عُذْراً أَوْ نُذْرا}، فقوله: {فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرا}، كقوله هنا: {فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْرا}، لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى الأنبياء، كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبيّنا وغيره من الأنبياء صلوات اللَّه وسلامه على الجميع، وقوله: {عُذْراً أَوْ نُذْرا}، أي: لأجل الإعذار والإنذار، أي: بذلك الذكر الذي نتلوه وتلقيه، والإعذار: قطع العذر بالتبليغ.

والإنذار قد قدّمنا إيضاحه وبيّنا أنواعه في أوّل سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {المص * كِتَـٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ}، وقوله في هذه الآية: {فَٱلزجِرٰتِ زَجْرا}، الملائكة تزجر السحاب، وقيل: تزجر الخلائق عن معاص اللَّه بالذكر الذي تتلوه، وتلقيه إلى الأنبياء.

وممن قال بأن { ٱلْصَّافَّاتِ} و { ٱلْزّجِرَاتِ} و { ٱلْتَّالِيَاتِ} في أول هذه السورة الكريمة هي جماعات الملائكة: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة؛ كما قاله القرطبي وابن كثير وغيرهما. وزاد ابن كثير وغيره ممن قال به: مسروقًا والسدي والربيع بن أنس، وقد قدّمنا أنه قول أكثر أهل العلم.

وقال بعض أهل العلم: { ٱلصَّافَّاتِ} في الآية الطير تصفّ أجنحتها في الهواء، واستأنس لذلك بقوله تعالىٰ: {أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَــٰفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَـٰنُ}، وقوله تعالىٰ: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبّحُ لَهُ مَن فِى * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَٱلطَّيْرُ صَافَّـٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ}.

وقال بعض العلماء: المراد بـ: { ٱلْصَّافَّاتِ} جماعات المسلمين يصفون في مساجدهم للصلاة، ويصفون في غزوهم عند لقاء العدوّ؛ كما قال تعالىٰ: {تَفْعَلُونَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ}.

وقال بعض العلماء أيضًا: المراد بـ: {فَٱلزجِرٰتِ زَجْرا}، و {مِنْهُ ذِكْرا}: جماعات العلماء العاملين يلقون آيات اللَّه على الناس، ويزجرون عن معاص اللَّه بآياته، ومواعظه التي أنزلها على رسله.

وقال بعضهم: المراد بـ: {فَٱلزجِرٰتِ زَجْر}: جماعات الغزاة يزجرون الخيل لتسرع إلى الأعداء، والقول الأول أظهر وأكثر قائلاً. ووجه توكيده تعالىٰ قوله: {إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ}، بهذه الأقسام، وبأن اللام هو أن الكفار أنكروا كون الإلٰه واحدًا إنكارًا شديدًا وتعجّبوا من ذلك تعجّبًا شديدًا؛ كما قال تعالىٰ عنهم: {أَجَعَلَ ٱلاْلِهَةَ إِلَـٰهاً وٰحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْء عُجَابٌ}، ولما قال تعالىٰ: {إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ} أقام الدليل على ذلك بقوله: {رَبّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ}، فكونه خالق السمٰوات والأرض الذي جعل فيها المشارق والمغارب، برهان قاطع على أنه المعبود وحده.

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإلٰه المعبود وحده، أقامه على ذلك أيضًا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ في سورة «البقرة»: {وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وٰحِدٌ لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ}، فقد أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متّصلاً به: {إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِى تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا}.

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدلّ على ترتّب معانيها في الوجود؛ كقوله: يا لهف زيابة للحٰرث الــ ــصابح فالغانم فالآئب

كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب، وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه؛ كقولك: خذ الأفضل فالأكمل، واعمل الأحسن فالأجمل. وإما على ترتّب موصوفاتها في ذلك؛ كقوله: رحم اللَّه المحلقين فالمقصرين، فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات.

فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟

قلت: إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتّب الصفات في التفاضل، وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتّب الموصوفات فيه.

بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة، وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتّبًا لها في الفضل، إما أن يكون الفضل للصف، ثم للزجر ثم للتلاوة. وإما على العكس، وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أُخر، فقد أفادت ترتّب الموصوفات في الفضل أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل، والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلاً أو على العكس، وكذلك إذا أردت بالصافات الطير، وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية، وبالتاليات كل نفس تتلو الذكر، فإن الموصوفات مختلفة، انتهى كلام الزمخشري في «الكشاف».

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : كلام صاحب الكشاف هذا نقله عنه أبو حيان، والقرطبي وغيرهما، ولم يتعقّبوه، والظاهر أنه كلام لا تحقيق فيه، ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري ما ذكره:

هل هو كذا أو على العكس، وذلك صريح في أنه ليس على علم مما يقوله؛ لأن من جزم بشىء ثم جوّز فيه النقيضين دلّ ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به.

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرّد الترتيب الذكري والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكرى فقط، دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات أسلوب عربيّ معروف جاء في القرءان في مواضع، وهو كثير في كلام العرب.

ومن أمثلته في القرءان العظيم، قوله تعالىٰ: {فَلاَ ٱقتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ وَمَا ٱدرَكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءامَنُوا}، فلا يخفى أن {ثُمَّ} حرف ترتيب وأن المرتب به الذي هو كونه {مّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ} لا ترتّب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري، ومن ذلك أيضًا قوله تعالىٰ: {وَأَنَّ هَـٰذَا صِرٰطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * ثُمَّ ءاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لّكُلّ شَىْء}، كما لا يخفى أن الترتيب فيه ذكري.

وقد قدّمنا الكلام على هذا في سورة «البقرة»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ}، ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قوله: إن من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدّه

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ}، لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدها، ولم يذكر فيها المغارب.

وقد بيَّنا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»: وجه اختلاف ألفاظ الآيات في ذلك، فقلنا فيه في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ}، ما لفظه أفرد في هذه الآية الكريمة المشرق والمغرب، وثناهما في سورة «الرحمٰن»، في قوله تعالىٰ: {رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ}، وجمعهما في سورة «سأل سائل»، في قوله تعالىٰ: {فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبّ ٱلْمَشَـٰرِقِ وَٱلْمَغَـٰرِبِ}، وجمع المشارق في سورة «الصافّات»، في قوله تعالىٰ: {رَبّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ}.

والجواب: أن قوله هنا: {وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ}، المراد به جنس المشرق والمغرب، فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي هي ثلاثمائة وستّون، وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك، كما روي عن ابن عباس وغيره.

قال ابن جرير في تفسير هذه الآية الكريمة، ما نصّه: وإنما معنى ذلك: {وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ} الذي تشرق منه الشمس كل يوم، {وَٱلْمَغَـٰرِبِ} الذي تغرب فيه كل يوم.

فتأويله إذا كان ذلك معناه: وللَّه ما بين قطري المشرق وقطري المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلى الحول الذي بعده، وكذلك غروبها، انتهى منه بلفظه.

وقوله: {رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ}، يعني مشرق الشتاء، ومشرق الصيف ومغربهما، كما عليه الجمهور. وقيل: مشرق الشمس والقمر ومغربهما.

وقوله: {بِرَبّ ٱلْمَشَـٰرِقِ وَٱلْمَغَـٰرِبِ}، أي: مشارق الشمس ومغاربها، كما تقدم. وقيل: مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

{إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوٰكِبِ}.

قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «الأنعام»،في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا}. وقرأ هذا الحرف السبعة غير عاصم وحمزة، بإضافة {زِينَةُ} إلى {ٱلْكَوٰكِبِ}، أي: بلا تنوين في {زِينَةُ} مع خفض الباء في {ٱلْكَوٰكِبِ}. وقرأه حمزة وحفص عن عاصم بتنوين {زِينَةُ}، وخفض {ٱلْكَوٰكِبِ} على أنه بدل من {زِينَةُ}. وقرأه أبو بكر عن عاصم: {بِزِينَةٍ ٱلْكَوٰكِبِ}، بتنوين {زِينَةُ}، ونصب {ٱلْكَوٰكِبِ}، وأعرب أبو حيان {ٱلْكَوٰكِبِ} على قراءة النصب إعرابين:

أحدهما: أن {ٱلْكَوٰكِبِ} بدل من {ٱلسَّمَاء} في قوله تعالىٰ: {إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء}.

والثاني: أنه مفعول به لـ: {زِينَةُ} بناء على أنه مصدر منكر؛ كقوله تعالىٰ: {أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ * يَتِيماً}.

والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف، تقديره: أعني {ٱلْكَوٰكِبِ}، على حدّ قوله في «الخلاصة»: ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه متلزما

قوله تعالىٰ: {وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ مَّارِدٍ } إلى قوله: {شِهَابٌ ثَاقِبٌ}. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ * إِلاَّ مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ}، في سورة «الحجر».

{فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍ لاَّزِبٍ * بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ * وَإِذَا ذُكِّرُواْ لاَ يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْاْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ * وَقَالُوۤاْ إِن هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ * أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَـٰماً أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلاٌّوَّلُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ * فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ * وَقَالُواْ يٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ * هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ * ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ * وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ * مَا لَكُمْ لاَ تَنَـٰصَرُونَ * بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ * وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ * قَالُوۤاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ * قَالُواْ بَلْ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَـٰغِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآئِقُونَ * فَأَغْوَيْنَـٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ * فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ}

{فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَآ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍ لاَّزِبٍ }. ذكر في هذه الآية الكريمة برهانين من براهين البعث، التي قدّمنا أنها يكثر في القرءان العظيم الاستدلال بها على البعث.

الأوّل: هو المراد بقوله: {فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا}، لأن معنى: {فَٱسْتَفْتِهِمْ}، استخبرهم والأصل في معناه: اطلب منهم الفتوى، وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه {أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقا}، أي: أصعب إيجادًا واختراعًا، {أَم مَّنْ خَلَقْنَا} من المخلوقات التي هي أعظم وأكبر منهم، وهي ما تقدّم ذكره من الملائكة المعبّر عن جماعاتهم بالصافات، والزاجرات، والتاليات، والسمٰوات والأرض، والشمس والقمر، ومردّة الشياطين؛ كما ذكر ذلك كلّه في قوله تعالىٰ: {رَبّ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَـٰرِقِ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوٰكِبِ وَحِفْظاً مّن كُلّ شَيْطَـٰنٍ مَّارِدٍ}.

وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره، هو أن يقال: من خلقت يا ربّنا من الملائكة، ومردة الجنّ، والسمٰوات والأرض، والمشارق، والمغارب، والكواكب، أشدّ خلقًا منّا؛ لأنها مخلوقات عظام أكبر وأعظم منا، فيتّضح بذلك البرهان القاطع على قدرته جلَّ وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة أن من خلق الأعظم الأكبر كالسمٰوات والأرض، وما ذكر معهما قادر على أن يخلق الأصغر الأقلّ؛ كما قال تعالىٰ: {لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ أَكْـبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ}، أي: ومن قدر على خلق الأكبر فلا شكّ أنه قادر على خلق الأصغر، كخلق الإنسان خلقًا جديدًا بعد الموت. وقال تعالىٰ: {أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ * بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّـٰقُ ٱلْعَلِيمُ}،وقال تعالىٰ: {أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَىْء قَدِيرٌ}، وقال تعالىٰ: {أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ}، وقال تعالىٰ في «النازعات»، موضحًا الاستفتاء المذكور في آية «الصافّات» هذه: {أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَاء بَنَـٰهَا رَفَعَ * رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا * وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَـٰهَا * وَٱلاْرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَـٰهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَـٰهَا * وَٱلْجِبَالَ أَرْسَـٰهَا * مَتَـٰعاً لَّكُمْ وَلاِنْعَـٰمِكُمْ}.

وقد علمت أن وحه العبارة بمن التي هي للعالم، في قوله تعالىٰ: {أَم مَّنْ خَلَقْنَا}، عن السمٰوات والأرض والكواكب هو تغليب ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم، وذلك أسلوب عربيّ معروف.

وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: {إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مّن طِينٍ لاَّزِبٍ}؛ لأن من خلقهم أوّلاً من طين، وأصله التراب المبلول بالماء لا يشكّ عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا ترابًا، لأن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدًا؛ كقوله تعالىٰ: {قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ}، وقوله تعالىٰ: {وَهُوَ ٱلَّذِى يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ}، وقوله تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُمْ مّن تُرَابٍ}.

وقد قدّمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من براهين البعث في سورة «البقرة»، و «النحل»، و «الحجّ» وغير ذلك.

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {مّن طِينٍ لاَّزِبٍ}، اللازب: هو ما يلزق باليد مثلاً إذا لاقته، وعبارات المفسّرين فيه تدور حول ما ذكرنا، والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم، بمعنى واحد، ومنه في اللازب قول عليّ رضي اللَّه عنه: تعلم فإن اللَّه زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب

وقول نابغة ذبيان: ولا يحسبون الخير لا شرّ بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب

فقوله: ضربة لازب، أي: شيئًا ملازمًا لا يفارق، ومنه في اللاتب قوله: فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب

صداع وتوصيم العظام وفترة وغمّ مع الإشراق في الجوف لاتب

والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجرًا في إنكارهم البعث المذكور بعدهما قريبًا منهما، في قوله تعالىٰ: {وَقَالُواْ إِن هَـٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ * أَءذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَـٰماً أَءنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَ ءابَاؤُنَا ٱلاْوَّلُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دٰخِرُونَ * فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وٰحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ}. {بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ }. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: {عَجِبْتَ} بالتاء المفتوحة وهي تاء الخطاب، المخاطب بها النبيّ صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة والكسائي: {بَلْ عَجِبْتَ}، بضم التاء وهي تاء المتكلم، وهو اللَّه جلَّ وعلا.

وقد قدّمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين المختلفتين يحكم لهما بحكم الآيتين.

وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي فيها إثبات العجب للَّه تعالىٰ، فهي إذًا من آيات الصفات على هذه القراءة.

وقد أوضحنا طريق الحقّ التي هي مذهب السلف في آيات الصفات، وأحاديثها في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ}، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. {وَقَالُواْ يٰوَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ * هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «الروم»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلإِيمَـٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَـٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ}. {ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ }. المراد بـ: {ٱلَّذِينَ ظَلَمُو} الكفار، كما يدلّ عليه قوله بعده: {وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ}.

وقد قدّمنا إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعدّدة؛ كقوله تعالىٰ: {إِنَّ ٱلشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}، وقوله تعالىٰ: {وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ}، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ}.

وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه فسّر الظلم بالشرك، في قوله تعالىٰ: {وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ}، وقوله تعالىٰ: {وَأَزْوٰجُهُمْ}، جمهور أهل العلم منهم: عمر وابن عباس، على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم، فعابد الوثن مع عابد الوثن، والسارق مع السارق، والزاني مع الزاني، واليهودي مع اليهودي، والنصراني مع النصراني، وهكذا وإطلاق الأزواج على الأصناف مشهور في القرءان، وفي كلام العرب؛ كقوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلازْوٰجَ كُلَّهَا}، وقوله تعالىٰ: {سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى خَلَق ٱلاْزْوٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ ٱلاْرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ}، وقوله تعالىٰ: {فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مّن نَّبَـٰتٍ شَتَّىٰ}، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوٰجاً مّنْهُمْ}، إلى غير ذلك من الآيات.

فقوله تعالىٰ: {ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوٰجَهُمْ}، أي: اجمعوا الظالمين وأشباههم ونظراءهم، فاهدوهم إلى النار ليدخلها جميعهم، وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بــ {أَزْوٰجِهِمْ} نساؤهم اللاتي على دينهم، خلاف الصواب. وقوله تعالىٰ: {وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ}، أي: احشروا مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون اللَّه ليدخل العابدون والمعبودات جميعًا النار؛ كما أوضح ذلك بقوله تعالىٰ: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَـؤُلاء ءالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَـٰلِدُونَ}. وقد بيَّن تعالىٰ أن الذين عبدوا من دون اللَّه من الأنبياء، والملائكة، والصالحين؛ كعيسى وعزير خارجون عن هذا، وذلك في قوله تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}، إلى قوله: {هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ}،وأشار إلى ذلك في قوله تعالىٰ: {وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُواْ ءأَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاَ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ * إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ}.

وقوله تعالىٰ: {أُولَـئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَـٰفُونَ عَذَابَهُ}.

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {فَٱهْدُوهُمْ}، من الهدى العام، أي: دلّوهم وأرشدوهم {إِلَىٰ صِرٰطِ ٱلْجَحِيمِ}، أي: طريق النار ليسلكوها إليها، والضمير في قوله تعالىٰ: {فَٱهْدُوهُمْ}، راجع إلى الثلاثة، أعني: {ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوٰجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ * مِن دُونِ ٱللَّهِ}.

وقد دلَّت هذه الآية أن الهدى يستعمل في الإرشاد والدلالة على الشرّ، ونظير ذلك في القرءان قوله: {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ}، ولذلك كان للشرّ أئمّة يؤتمّ بهم فيه؛ كقوله تعالىٰ: {وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ}. {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ * مَا لَكُمْ لاَ تَنَـٰصَرُونَ }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {فَلَنَسْـئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـئَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ}، وبيَّنا هناك وجه الجمع بين الآيات في نحو قوله تعالىٰ: {وَلاَ يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ}، وقوله تعالىٰ: {فَيَوْمَئِذٍ لاَّيُسْـئَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلاَ جَانٌّ}، مع قوله تعالىٰ: {فَوَرَبّكَ لَنَسْـئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، وقوله تعالىٰ: {فَلَنَسْـئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ}. وقوله هنا: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ}. {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له مع التعرّض لإزالة إشكالين في بعض الآيات المتعلّقة بذلك، في سورة «قد أَفلح المؤمنون»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَـٰبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءلُونَ}. {فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآئِقُونَ * فَأَغْوَيْنَـٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ }. قد قدّمنا الآيات المبيّنة للمراد بالقول الذي حقّ عليهم في سورة «يۤس»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ}، وما ذكره جلَّ وعلا عنهم من أنهم قالوا: إنه لما حقّ عليهم القول، الذي هو: {لاَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ}، فكانوا غاوين أغووا أتباعهم، لأن متبع الغاوي في غيّه لا بدّ أن يكون غاويًا مثله، ذكره تعالىٰ في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ في سورة «القصص»: {قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـؤُلاء ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَـٰهُمْ كَمَا غَوَيْناَ}، والإغواء: الإضلال. {فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ }. ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن الضّالين والمضلين مشتركون في العذاب يوم القيامة، وبيَّن في سورة «الزخرف»، أن ذلك الاشتراك ليس بنافعهم شيئًا؛ وذلك في قوله تعالىٰ: {وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ}،وبيَّن في مواضع أُخر أن الأتباع يسألون اللَّه، أن يعذّب المتبوعين عذابًا مضاعفًا لإضلالهم إياهم؛ كقوله تعالىٰ: {حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لاْولَـٰهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَـئَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلّ ضِعْفٌ}، وقوله تعالىٰ: {وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاْ * رَبَّنَا ءاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيرا}.

وقد قدّمنا الكلام على تخاصم أهل النار، وسيأتي إن شاء اللَّه له زيادة إيضاح في سورة «صۤ»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ}. {إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ }. بيَّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي فعله بهؤلاء المعذبين، المذكورين في قوله تعالىٰ: {إِنَّا لَذَائِقُونَ}، أي: العذاب الأليم. وقوله تعالىٰ: {فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ}، أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين، والمجرمون جمع مجرم، وهو مرتكب الجريمة وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه التنكيل الشديد، ثم بيَّن العلَّة لذلك التعذيب؛ لأنها هي امتناعهم من كلمة التوحيد التي هي لا إلٰه إلاّ اللَّه، إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إنّ في قوله تعالىٰ: {إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ}، من حروف التعليل؛ كما تقرّر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه.

وعليه فالمعنى: {كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ} لأجل أنهم كانوا في دار الدنيا، إذا قيل لهم: {لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ}، أي: يتكبّرون عن قبولها ولا يرضون أن يكونوا أتباعًا للرّسل.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة، من كون ذلك هو سبب تعذيبهم بالنار، دلَّت عليه آيات؛ كقوله تعالىٰ مبيّنًا دخولهم النار: {ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَـفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكْمُ للَّهِ ٱلْعَلِـىّ ٱلْكَبِيرِ}، وقوله تعالىٰ في ذكر صفات الكفار وهم أهل النار: {وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلاْخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ}.

الصفحة رقم 446 من المصحف تحميل و استماع mp3