سورة ص | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 453 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 453

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

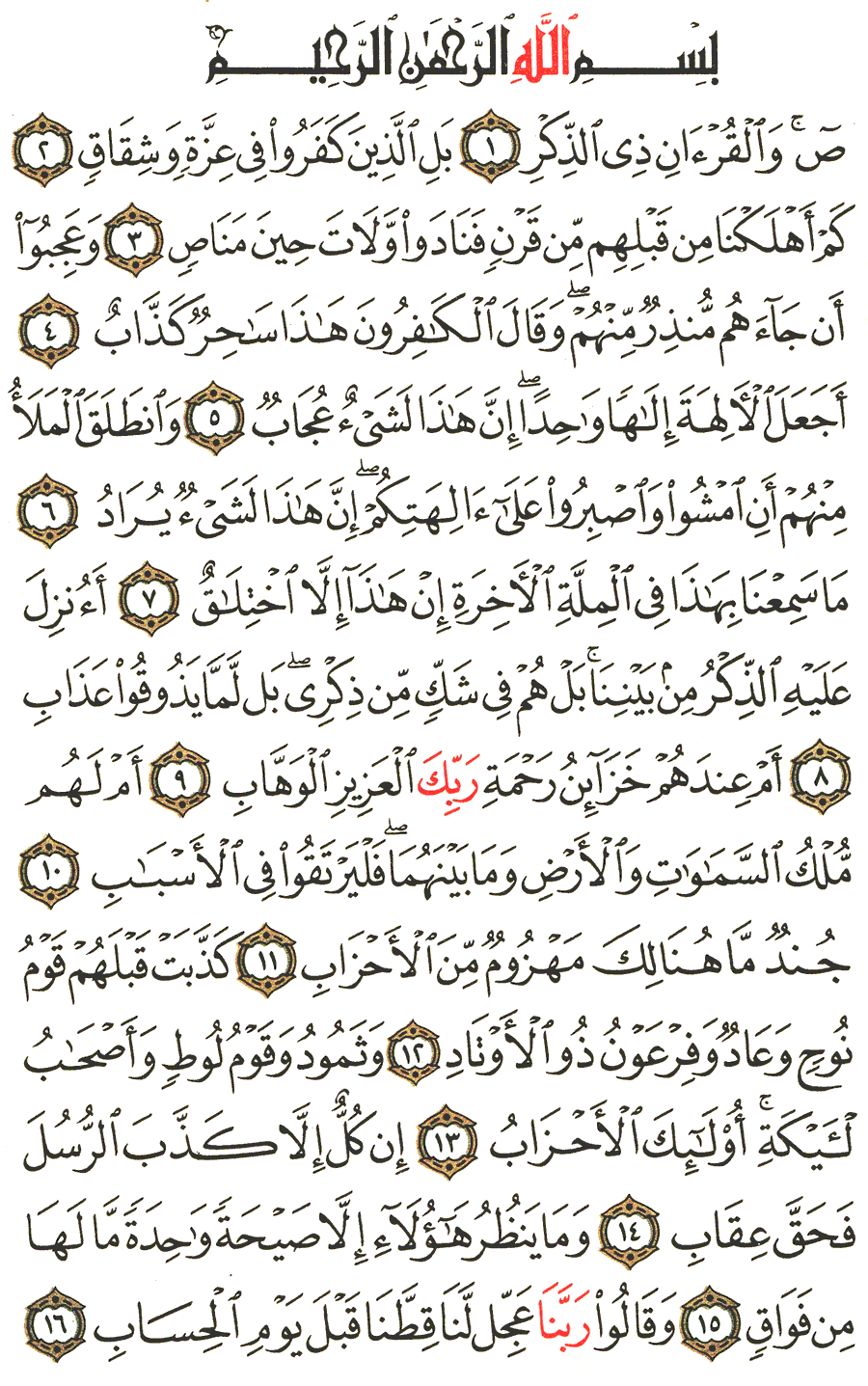

{صۤ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ * بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ * كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ * وَعَجِبُوۤاْ أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ ٱلاٌّلِهَةَ إِلَـٰهاً وَٰحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ * وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَاْصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِى ٱلْمِلَّةِ ٱلاٌّخِرَةِ إِنْ هَـٰذَا إِلاَّ ٱخْتِلاَقٌ * أَءَنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بْل هُمْ فَى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ * أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ * أَمْ لَهُم مٌّلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيَنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِى ٱلاٌّسْبَابِ * جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّن ٱلاٌّحَزَابِ}

قوله تعالى: {صۤ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ}. قرأه الجمهور: صۤ بالسكون منهم القراء السبعة، والتحقيق أن ص من الحروف المقطعة في أوائل السور كص في قوله تعالى {الۤمۤصۤ}، وقوله تعالى: {كۤهيعۤصۤ}.

وقد قدمنا الكلام مستوفًى على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة هود، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وبذلك التحقيق المذكور، تعلم أن قراءة من قرأ صۤ بكسر الدال غير منونة، ومن قرأها بكسر الدال منونة، ومن قرأها بفتح الدال، ومن قرأها بضمها غير منونة، كلها قراءات شاذة لا يعول عليها.

وكذلك تفاسير بعض العلماء المبنية على تلك القراءات، فإنها لا يعوّل عليها أيضاً.

كما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن صاد بكسر الدال فعل أمر من صادى يصادي مصاداة إذا عارض، ومنه الصدى. وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من الأجسام، أي عارض بعملك القرآن وقابله به، يعني امتثل أوامره واجتنب نواهيه واعتقد عقائده واعتبر بأمثاله واتعظ بمواعظه.

وعن الحسن أيضاً: أن ص بمعنى حادث وهو قريب من الأول.

وقراءة ص بكسر الدال غير منونة: مروية عن أُبي بن كعب، والحسن وابن أبي إسحاق وأبي السمال وابن أبي عيلة ونصر بن عاصم.

والأظهر في هذه القراءة الشاذة، أن كسر الدال سببه التخفيف لالتقاء الساكنين وهو حرف هجاء لا فعل أمر من صادى.

وفي رواية عن ابن أبي إسحاق، أنه قرأ {ص} بكسر الدال مع التنوين على أنه مجرور بحرف قسم محذوف، وهو كما ترى، فسقوطه ظاهر.

وكذلك قراءة من قرأ {ص} بفتح الدال من غير تنوين، فهي قراءة شاذة والتفاسير المبنية إليها ساقطة.

كقول من قال: صاد محمد قلوب الناس واستمالهم حتى آمنوا به.

وقول من قال: هو منصوب على الإغراء.

أي الزموا صاد، أي هذه السورة، وقول من قال معناه اتل، وقول من قال: إنه منصوب بنزع الخافض، الذي هو حرف القسم المحذوف.

وأقرب الأقوال على هذه القراءات الشاذة، أن الدال فتحت تخفيفاً لالتقاء الساكنين، واختير فيها الفتح إتباعاً للصاد، ولأن الفتح أخف الحركات، وهذه القراءة المذكورة قراءة عيسى بن عمر، وتروى عن محبوب عن أبي عمرو.

وكذلك قراءة من قرأ صاد بضم الدال من غير تنوين، على أنه علم للسورة، وأنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هذه صاد وأنه منع من الصرف للعلمية والتأنيث لأن السورة مؤنثة لفظاً.

وهذه القراءة مروية عن الحسن البصري وابن السميقع وهارون الأعور.

ومن قرأ صاد بفتح الدال قرأ: ق، ون كذلك، وكذلك من قرأها {ص} بضم الدال فإنه قرأ {قۤ}: و {نۤ} بضم الفاء والنون.

والحاصل أن جميع هذه القراءات، وجميع هذه التفاسير المبنية عليها، كلها ساقطة، لا معوّل عليها.

وإنما ذكرناها لأجل التنبيه على ذلك.

ولا شك أن التحقيق هو ما قدمنا من أن {ص} من الحروف المقطعة في أوائل السور، وأن القراءة التي لا يجوز العدول عنها هي قراءة الجمهور التي ذكرناها.

وقد قال بعض العلماء: إن ص مفتاح بعض أسماء الله تعالى كالصبور والصمد.

وقال بعضهم معناه: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله، إلى غير ذلك من الأقوال.

وقد ذكرنا أنا قدمنا الكلام على ذلك مستوفًى في أول سورة هود.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ}، قد قدمنا أن أصل القرآن مصدر، زيد فيه الألف والنون. كما زيدتا في الطغيان، والرجحان، والكفران، والخسران، وأن هذا المصدر أريد به الوصف.

وأكثر أهل العلم، يقولون: إن هذا الوصف المعبر عنه بالمصدر هو اسم المفعول.

وعليه فالقرآن بمعنى المقروء من قول العرب: قرأت الشيء إذا أظهرته وأبرزته، ومنه قرأت الناقة السلا والجنين إذا أظهرته وأبرزته من بطنها، ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلقته: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحينا

ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا

على إحدى الروايتين في البيت.

ومعنى القرآن على هذا المقروء الذي يظهره القارىء، ويبرزه من فيه، بعباراته الواضحة.

وقال بعض أهل العلم: إن الوصف المعبر عنه بالمصدر، هو اسم الفاعل.

وعليه فالقرآن بمعنى القارىء، وهو اسم فاعل قرأت، بمعنى جمعت.

ومنه قول العرب: قرأت الماء في الحوض أي جمعته فيه.

وعلى هذا فالقرآن بمعنى القارىء أي الجامع لأن الله جمع فيه جميع ما في الكتب المنزلة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {ذِى ٱلذِّكْرِ} فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء.

أحدهما: أن الذكر بمعنى الشرف، والعرب تقول فلان مذكور يعنون له ذكر أي شرف.

ومنه قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} أي شرف لكم على أحد القولين.

الوجه الثاني: أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير، لأن القرآن العظيم فيه التذكير والمواعظ، وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير.

تنبيه

اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في قوله تعالى: {وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ}، فقال بعضهم: إن المقسم عليه مذكور، والذين قالوا إنه مذكور، اختلفوا في تعيينه وأقوالهم في ذلك كلها ظاهرة السقوط.

فمنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله تعالى {إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ}.

ومنهم من قال هو قوله: {إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}.

ومنهم من قال هو قوله تعالى: {إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ ٱلرٌّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ} كقوله {تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ}. وقوله: {وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا ٱلطَّارِقُ * ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ * إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ}.

ومنهم من قال هو قوله: {كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم}، ومن قال هذا قال: إن الأصل لكم أهلكنا ولما طال الكلام، حذفت لام القسم، فقال: كم أهلكنا بدون لام.

قالوا: ونظير ذلك قوله تعالى: {وَٱلشَّمْسِ وَضُحَـٰهَ} لما طال الكلام بين القسم والمقسم عليه، الذي هو قد أفلح من زكاها، حذفت منه لام القسم.

ومنهم من قال: إن المقسم عليه هو قوله: ص قالوا معنى ص صدق رسول الله والقرآن ذي الذكر. وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدقه صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من قال المعنى: هذه ص أي السورة التي أعجزت العرب، {وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ}، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سقوطها.

وقال بعض العلماء إن المقسم عليه محذوف، واختلفوا في تقديره، فقال الزمخشري في الكشاف، التقدير {وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ}. إنه لمعجز، وقدره ابن عطية وغيره فقال: {وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ} ما الأَمر كما يقوله الكفار، إلى غير ذلك من الأقوال.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر صوابه بدليل استقراء القرآن: أن جواب القسم محذوف وأن تقديره {وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ} ما الأمر كما يقوله الكفار، وأن قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة.

الأول: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقاً وأن الأمر ليس كما يقال الكفار في قوله تعالى عنهم: {وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلا}.

والثاني: أن الإلٰه المعبود جل وعلا واحد، وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم: {أَجَعَلَ ٱلاٌّلِهَةَ إِلَـٰهاً وَٰحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ}.

والثالث: أن الله جل وعلا يبعث من يموت، وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم: {وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لاَ يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ} وقوله: {زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَن لَّن يُبْعَثُوا} وقوله تعالى: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ}.

أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله تعالى: {بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ}، لأن الإضراب بقوله بل، دليل واضح على المقسم عليه المحذوف. أي ما الأمر كما يقوله الذين كفروا، بل الذين كفروا في عزة، أي في حمية وأنفة واستكبار عن الحق، وشقاق، أي مخالفة ومعاندة.

وأما دلالة استقراء القرآن على أن المنفي المحذوف شامل للأمور الثلاثة المذكورة، فلدلالة آيات كثيرة: أما صحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكون الإلٰه المعبود واحداً لا شريك له فقد أشار لهما هنا.

أما كون الرسول مرسلاً حقاً ففي قوله تعالى هنا: {وَعَجِبُوۤاْ أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ} يعني أي لا وجه للعجب المذكور. لأن يجيء المنذر الكائن منهم.

لا شك في أنه بإرسال من الله حقاً.

وقولهم {هَـٰذَا سَـٰحِرٌ كَذَّابٌ} إنما ذكره تعالى إنكاراً عليهم وتكذيباً لهم. فعرف بذلك أن في ضمن المعنى والقرآن ذي الذكر إنك مرسل حقاً ولو عجبوا من مجيئك منذراً لهم، وزعموا أنك ساحر كذاب، أي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيه، وزعموا أن خاتم الرسل، وأكرمهم على الله، ساحر كذاب.

وأما كون الإلٰه المعبود واحداً لا شريك له، ففي قوله هنا: {أَجَعَلَ ٱلاٌّلِهَةَ إِلَـٰهاً وَٰحِداً إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ}، لأن الهمزة في قوله: أجعل للإنكار المشتمل على معنى النفي، فهي تدل على نفي سبب تعجبهم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإلٰه المعبود واحد.

وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم، على أن الله أقسم على تكذيبهم فيها وإثباتها بالقسم صريحاً كقوله تعالى مقسماً على أن الرسول مرسل حقاً {يسۤ * وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ} فهي توضح معنى ص والقرآن ذي الذكر إنك لمن المرسلين.

وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة في آيات كثيرة كقوله تعالى {تِلْكَ آيَـٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ}، وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له، فقد أقسم تعالى عليه في غير هذا الموضع، كقوله تعالى {وَٱلصَّـٰفَّـٰتِ صَفَّا * فَٱلزَٰجِرَٰتِ زَجْراً * فَٱلتَّـٰلِيَـٰتِ ذِكْراً * إِنَّ إِلَـٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ} ونحو ذلك من الآيات فدل ذلك على أن المعنى تضمن ما ذكر أي والقرآن ذي الذكر، إن إلٰهكم لواحد كما أشار إليه بقوله {أَجَعَلَ ٱلاٌّلِهَةَ}.

وأما كون البعث حقاً، فقد أقسم عليه إقساماً صحيحاً صريحاً، في آيات من كتاب الله، كقوله تعالى: {قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ}. وقوله تعالى: {قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ} أي الساعة. وقوله: {قُلْ إِى وَرَبِّىۤ إِنَّهُ لَحَقٌّ}.

وأقسم على اثنين من الثلاثة المذكورة وحذف المقسم عليه الذي هو الاثنان المذكوران، وهي كون الرسول مرسلاً، والبعث حقاً، وأشار إلى ذلك إشارة واضحة، وذلك في قوله تعالى {قۤ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ * بَلْ عَجِبُوۤاْ أَن جَآءَهُمْ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا شَىْءٌ عَجِيبٌ * أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ} فاتضح بذلك أن المعنى ق والقرآن المجيد، إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من مجيئه لكم منذراً رسول منذر لكم من الله حقاً، وإن البعث الذي أنكرتموه واستبعدتموه غاية الإنكار، والاستبعاد، في قوله تعالى عنكم {أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ} أي ذلك الرجع الذي هو البعث.

رجع بعيد في زعمكم واقع لا محالة وإنه حق لا شك فيه، كما أشار له في قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلاٌّرْضَ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَـٰبٌ حَفِيظٌ} إذ المعنى أن ما أكلته الأرض، من لحومهم، ومزقته من أجسامهم، وعظامهم، يعلمه جل وعلا، لا يخفى عليه منه شيء فهو قادر على رده كما كان.

وإحياء تلك الأجساد البالية، والشعور المتمزقة، والعظام النخرة كما قدمنا موضحاً بالآيات القرآنية، في سورة يس في الكلام على قوله تعالى {وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلاٌّجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ} وَكونه صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقاً، يستلزم استلزاماً لا شك فيه، أن القرآن العظيم منزل من الله حقاً وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا أساطير الأولين.

ولذلك أقسم تعالى، في مواضع كثيرة، على أن القرآن أيضاً منزل من الله كقوله تعالى في أول سورة الدخان {حمۤ * وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ إِنَّآ أَنزَلْنَـٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ}، وقوله تعالى في أول سورة الزخرف {حـمۤ * وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ * إِنَّا جَعَلْنَـٰهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * وَإِنَّهُ فِىۤ أُمِّ ٱلْكِتَـٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِىٌّ حَكِيمٌ}.

قوله تعالى: {بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ}. قد قدمنا الكلام قريباً على الإضراب ببل في هذه الآية.

وقوله تعالى هنا في عزة أي حمية واستكبار عند قبول الحق، وقد بين جل وعلا في سورة البقرة أن من أسباب أخذ العزة المذكورة بالإثم للكفار أمرهم بتقوى الله، وبين أن تلك العزة التي هي الحمية والاستكبار عن قبول الحق من أسباب دخولهم جهنم، وذلك في قوله عن بعض الكفار الذين يظهرون غير ما يبطنون {وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ}.

والظاهر أن وجه إطلاق العزة على الحمية والاستكبار: أن من اتصف بذلك كأنه ينزل نفسه منزلة الغالب، القاهر، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن أصل العزة في لغة العرب الغلبة والقهر، ومنه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}، والعرب يقولون: من عز بز، يعنون من غلب استلب، ومنه قول الخنساء:

كأن لم يكونوا حمى يحتشى إذ الناس إذ ذاك من عز بزا

وقوله تعالى عن الخصم الذين تسوروا على داود: وعزني في الخطاب أي غلبني، وقهرني في الخصومة.

والدليل من القرآن على أن العزة التي أثبتها الله للكفار في قوله: {بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى عِزَّةٍ}. وقوله: {أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلإِثْمِ}، ليست هي العزة التي يراد بها القهر والغلبة بالفعل، أن الله خص بهذه العزة المؤمنين دون الكافرين والمنافقين، وذلك في قوله تعالى: {يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلاٌّعَزُّ مِنْهَا ٱلاٌّذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}.

ولذلك فسرها علماء التفسير، بأنها هي الحمية والاستكبار، عن قبول الحق.

والشقاق: هي المخالفة، والمعاندة كما قال تعالى: {وَّإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ}. قال بعض العلماء: وأصله من الشق الذي هو الجانب، لأن المخالف المعاند، يكون في الشق أي في الجانب الذي ليس فيه من هو مخالف له ومعاند.

وقال بعض أهل العلم: أصل الشقاق من المشقة لأن المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند.

وقال بعضهم: أصل الشقاق من شق العصا وهو الخلاف والتفرق. قوله تعالى: {كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ}. كم هنا هي الخبرية، ومعناها الإخبار عن عدد كثير، وهي في محل نصب، على أنها مفعول به لأهلكنا وصيغة الجمع في أهلكنا للتعظيم، ومن في قوله: من قرن، مميزة لكم، والقرن يطلق على الأمة وعلى بعض من الزمن، أشهر الأقوال فيه أنه مائة سنة، والمعنى أهلكنا كثيراً من الأمم السالفة من أجل الكفر، وتكذيب الرسل فعليكم أن تحذروا يا كفار مكة من تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكفر بما جاء به لئلا نهلككم بسبب ذلك كما أهلكنا به القرون الكثيرة الماضية.

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى: أنه أهلك كثيراً من القرون الماضية، يهدد كفار مكة بذلك.

الثانية: أنهم نادوا أي عند معاينة أوائل الهلاك.

الثالثة: أن ذلك الوقت الذي هو وقت معاينة العذاب ليس وقت نداء، أي فهو وقت لا ملجأ فيه، ولا مفر من الهلاك بعد معاينته.

وقد ذكر جل وعلا هذه المسائل الثلاث المذكورة هنا موضحة في آيات كثيرة من كتابه.

أما المسألة الأولى وهي كونه أهلك كثيراً من الأمم، فقد ذكرها في آيات كثيرة، كقوله تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ} وقوله تعالى: {فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ}. وقوله تعالى: {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ ٱللَّهُ}. والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقد ذكر جل وعلا في آيات كثيرة أن سبب إهلاك تلك الأمم الكفر بالله وتكذيب رسله كقوله في هذه الآية الأخيرة مبيناً سبب إهلاك تلك الأمم التي صرح بأنها (لا يعلمها إلا الله) {جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرَدُّوۤاْ أَيْدِيَهُمْ فِىۤ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوۤاْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِى شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ}.

وقد قدمنا في الكلام على هذه الآية من سورة إبراهيم، أقوال أهل العلم في قوله تعالى: {فَرَدُّوۤاْ أَيْدِيَهُمْ فِىۤ أَفْوَاهِهِمْ} وبينا دلالة القرآن على بعضها، وكقوله تعالى {وَكَأِيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَـٰهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَـٰهَا عَذَاباً نُّكْراًفَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَـٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْر} وقوله تعالى: {وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَـٰهُمْ وَجَعَلْنَـٰهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً} إلى قوله: {وَعَاداً وَثَمُودَاْ وَأَصْحَـٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيراًوَكُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ ٱلاٌّمْثَالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِير} وقوله تعالى: {إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ ٱلرٌّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ}. وقوله تعالى {كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ} والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقد بين تعالى أن المراد بذكر إهلاك الأمم الماضية بسبب الكفر وتكذيب الرسل تهديد كفار مكة، وتخويفهم من أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك إن تمادوا على الكفر وتكذيبه صلى الله عليه وسلم.

ذكر تعالى ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَا} لأن قوله تعالى: {وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهاَ} تهديد عظيم بذلك.

وقوله تعالى: {جَعَلْنَا عَـٰلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِى مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ} فقوله: وما هي من الظالمين ببعيد فيه تهديد عظيم لمن يعمل عمل قوم لوط من الكفر وتكذيب نبيهم، وفواحشهم المعروفة، وقد وبخ تعالى من لم يعتبر بهم، ولم يحذر أن ينزل به مثل ما نزل بهم، كقوله في قوم لوط: {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} وقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِىۤ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لاَ يَرْجُونَ نُشُورا}.

وقوله فيهم: {وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}. وقوله فيهم: {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ}. وقوله فيهم وفي قوم شعيب {وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ} والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وأما المسألة الثانية: وهي نداؤهم إذا أحسوا بأوائل العذاب فقد ذكر تعالى في آيات من كتابه نوعين من أنواع ذلك النداء.

أحدهما: نداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين، وذلك في قوله تعالى: {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَـٰلِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً ءَاخَرِينَ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ} إلى قوله {قَالُواْ يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيداً خَـٰمِدِينَ} وقوله تعالى: {وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَـٰتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلاَ أَن قَالُوۤاْ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ}.

الثاني: من نوعي النداء المذكور نداؤهم بالإيمان بالله مستغيثين من ذلك العذاب الذي أحسوا أوائله، كقوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوۤاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَـفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ فِى عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَـٰفِرُونَ} وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق بالمقام، لدلالة قوله: {وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ} عليه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ} الذي هو المسألة الثالثة، معناه: ليس الحين الذي نادوا فيه، وهو وقت معاينة العذاب، حين مناص، أي ليس حين فرار ولا ملجأ من ذلك العذاب الذي عاينوه.

فقوله: ولات هي لا النافية زيدت بعدها تاء التأنيث اللفظية كما زيدت في ثم، فقيل فيها ثمت، وفي رب، فقيل فيها ربت.

وأشهر أقوال النحويين فيها، أنها تعمل عمل ليس وأنها لا تعمل إلا في الحين خاصة، أو في لفظ الحين ونحوه من الأزمنة، كالساعة والأوان، وأنها لا بد أن يحذف اسمها أو خبرها والأكثر حذف المرفوع منهما وإثبات المنصوب، وربما عكس، وهذا قول سيبويه وأشار إليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: في النكرات أعملت كليس «لا» وقد تلى «لات» و«إن» ذا العملا

وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل

والمناص مفعل من النوص، والعرب تقول: ناصه ينوصه إذا فاته وعجز عن إدراكه، ويطلق المناص على التأخر لأن من تأخر ومال إلى ملجأ ينقذه مما كان يخافه فقد وجد المناص.

والمناص والملجأ والمفر والموئل معناها واحد، والعرب تقول: استناص إذا طلب المناص، أي السلامة والمفر مما يخافه، ومنه قول حارثة بن بدر: غمر الجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل

والأظهر أن إطلاق النوص على الفوت والتقدم، وإطلاقه على التأخر والروغان كلاهما راجع إلى شيء واحد. لأن المناص مصدر ميمي معناه المنطبق على جزئياته، أن يكون صاحبه في كرب وضيق، فيعمل عملاً، يكون به خلاصه ونجاته من ذلك.

فتارة يكون ذلك العمل بالجري والإسراع أمام من يريده بالسوء، وتارة يكون بالتأخر والروغان حتى ينجو من ذلك.

والعرب تطلق النوص على التأخر. والبوص بالباء الموحدة التحتية على التقدم، ومنه قول امرىء القيس: أمن ذكر سلمى إذ نأتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص

وأصوب الأقوال في لات أن التاء منفصلة عن حين وأنها تعمل عمل ليس خلافاً لمن قال: إنها تعمل عمل إن، ولمن قال: إن التاء متصلة بحين وأنه رآها في الإمام، وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه متصلة بها.

وعلى قول الجمهور منهم القراء السبعة، أن التاء ليست موصولة بحين، فالوقف على لات بالتاء عند جميعهم، إلا الكسائي فإنه يقف عليها بالهاء.

أما قراءة كسر التاء وضمها فكلتاهما شاذة لا تجوز القراءة بها، وكذلك قراءة كسر النون من حين، فهي شاذة لا تجوز، مع أن تخريج المعنى عليها مشكل.

وتعسف له الزمخشري وجهاً لا يخفى سقوطه، ورده عليه أبو حيان في البحر المحيط، واختار أبو حيان أن تخريج قراءة الكسر أن حين مجرورة بمن محذوفة.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {فَنَادَو} أصل النداء: رفع الصوت، والعرب تقول: فلان أندى صوتاً من فلان، أي أرفع، ومنه قوله: فقلت ادعى وأدعو إن أندا لصوت أن ينادي داعيان

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الأمم الماضية المهلكة ينادون عند معاينة العذاب، وأن ذلك الوقت ليس وقت نداء إذ لا ملجأ فيه ولا مفر ولا مناص. ذكره في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوۤاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَـفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَ}. وقوله تعالى: {فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ لاَ تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوۤاْ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُواْ يٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَفَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيداً خَـٰمِدِينَ} إلى غير ذلك من الآيات.

وقد بين تعالى وقوع مثل ذلك في يوم القيامة في آيات من كتابه كقوله تعالى: {ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لاَّ مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ}. وقوله تعالى: {فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ يَقُولُ ٱلإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ كَلاَّ لاَ وَزَرَ} والوزر: الملجأ، ومنه قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:

والناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا الرماح وأطراف القنا وزر

وكقوله تعالى: {بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلا} والموئل اسم مكان من وأل يئل إذا وجد ملجأ يعتصم به، ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس: وقد أخالس رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم مائِيل

أي ثم ما ينجو.

قوله تعالى: {وَعَجِبُوۤاْ أَن جَآءَهُم مٌّنذِرٌ مِّنْهُمْ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كفار قريش عجبوا من أجل أن جاءهم رسول منذر منهم، وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة، من عجبهم المذكور، ذكره في غير هذا الموضع وأنكره عليهم وأوضح تعالى سببه ورده عليهم في آيات أخر، فقال في عجبهم المذكور {قۤ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِبَلْ عَجِبُوۤاْ أَن جَآءَهُمْ مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ}.

وقال تعالى في إنكاره عليهم في أول سورة يونس {الۤر تِلْكَ ءايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ} وذكر مثل عجبهم المذكور في سورة الأعراف عن قوم نوح وقوم هود، فقال عن نوح مخاطباً لقومه {أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.

وقال عن هود مخاطباً لعاد: {أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذكُرُوۤاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ}، وبين أن سبب عجبهم من كون المنذر منهم أنه بشر مثلهم زاعمين أن الله لا يرسل إليهم أحداً من جنسهم. وأنه لو أراد أن يرسل إليهم أحداً لأرسل إليهم ملكاً لأنه ليس بشراً مثلهم وأنه لا يأكل ولا يشرب ولا يمشي في الأسواق.

والآيات في ذلك كثيرة كقوله تعالى: {وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوۤاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلاَّ أَن قَالُوۤاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً قُل لَوْ كَانَ فِى ٱلاٌّرْضِ مَلَـٰئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُول} وقوله تعالى: {أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَـٰبِدُونَ} وقوله تعالى: {وَقَالَ ٱلْمَلأ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلاٌّخِرَةِ وَأَتْرَفْنَـٰهُمْ فِى ٱلْحَيـوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَـٰسِرُونَ}. وقوله تعالى: {وَقَالُواْ مَا لِهَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلاٌّسْوَاقِ}. وقوله تعالى: {ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَقَالُوۤاْ أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَ}. وقوله تعالى: {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ فَقَالُوۤاْ أَبَشَراً مِّنَّا وَٰحِداً نَّتَّبِعُهُ إِنَّآ إِذاً لَّفِى ضَلَـٰلٍ وَسُعُرٍ}. وقوله تعالى: {قَالُوۤاْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَ}. وقوله تعالى: {وَقَالُواْ لَوْلاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَّقُضِىَ ٱلاٌّمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ} وقوله تعالى: {فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَـٰعِقَةً مِّثْلَ صَـٰعِقَةِ عَادٍ وَثَمُود َإِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لاّنزَلَ مَلَـٰئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَـٰفِرُونَ} وقوله تعالى: فَقَالَ ٱلْمَلَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا هَـٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لاّنزَلَ مَلَـٰئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَـٰذَا فِىۤ ءَابَآئِنَا ٱلاٌّوَّلِينَ} وقوله تعالى: {وَقَالُواْ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَـٰئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَمَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ إِلاَّ بِٱلحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ}. وقوله تعالى: {لَوْلاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِير} وقوله تعالى: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَـٰئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِىۤ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوّاً كَبِيراً يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ لاَ بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ}. وقوله تعالى عن فرعون مع موسى: {فَلَوْلاَ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ}.

وقد رد الله تعالى على الكفار عجبهم من إرسال الرسل من البشر في آيات من كتابه.

كقوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلاٌّسْوَاقِ} وقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} وقوله تعالى: {وَمَآأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِىۤ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ} وقوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِىۤ إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوۤاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَـٰهُمْ جَسَداً لاَّ يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَـٰلِدِينَ} وقوله تعالى: {قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} أي بالرسالة والوحي ولو كان بشراً مثلكم إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَاْصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ}. قد قدمنا الكلام عليه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى: {إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبْرَنَا عَلَيْهَ}. قوله تعالى: {أَءَنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِن بَيْنِنَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كفار مكة، أنكروا أن الله خص نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه وحده، ولم ينزله على أحد آخر منهم، وما دلت عليه هذه الآية الكريمة، جاء في آيات أخر، مع الرد على الكفار في إنكارهم خصوصه صلى الله عليه وسلم بالوحي، كقوله تعالى عنهم: {وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} يعنون بالقريتين مكة والطائف، وبالرجلين من القريتين الوليد بن المغيرة في مكة، وعروة بن مسعود في الطائف زاعمين أنهما أحق بالنبوة منه.

وقد رد جل وعلا ذلك عليهم في قوله تعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ} لأن الهمزة في قوله: أهم يقسمون، للإنكار المشتمل على معنى النفي، وكقوله تعالى: {قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ}.

وقد رد الله تعالى ذلك عليهم في قوله: {ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ} وأشار إلى رد ذلك عليهم في آية صۤ هذه في قوله: {بْل هُمْ فَى شَكٍّ مِّن ذِكْرِى بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ أَمْ لَهُم مٌّلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيَنَهُمَ}. لأنه لا يجعل الرسالة حيث يشاء، ويخص بها من يشاء، إلا من عنده خزائن الرحمة. وله ملك السموات والأرض.

وقوله تعالى: {أَءَنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا} قد بين في موضع آخر أن ثمود قالوا مثله لنبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وذلك في قوله تعالى عنهم: {أَءُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} وقد رد الله تعالى عليهم ذلك في قوله: {سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلاٌّشِرُ}. قوله تعالى: {أَمْ لَهُم مٌّلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيَنَهُمَ}. قد قدمنا بعض الكلام عليه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: {وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ}.

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وفِرْعَوْنُ ذُو ٱلاٌّوْتَادِ * وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَـٰبُ لأيْكَةِ أُوْلَـٰئِكَ ٱلاٌّحْزَابُ * إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ ٱلرٌّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ * وَمَا يَنظُرُ هَـٰؤُلآءِ إِلاَّ صَيْحَةً وٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ * وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ *

سيتم شرح هذه الأيات في الصفحة التي بعدها ان شاء الله

الصفحة رقم 453 من المصحف تحميل و استماع mp3