سورة الأحقاف | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 506 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 506

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

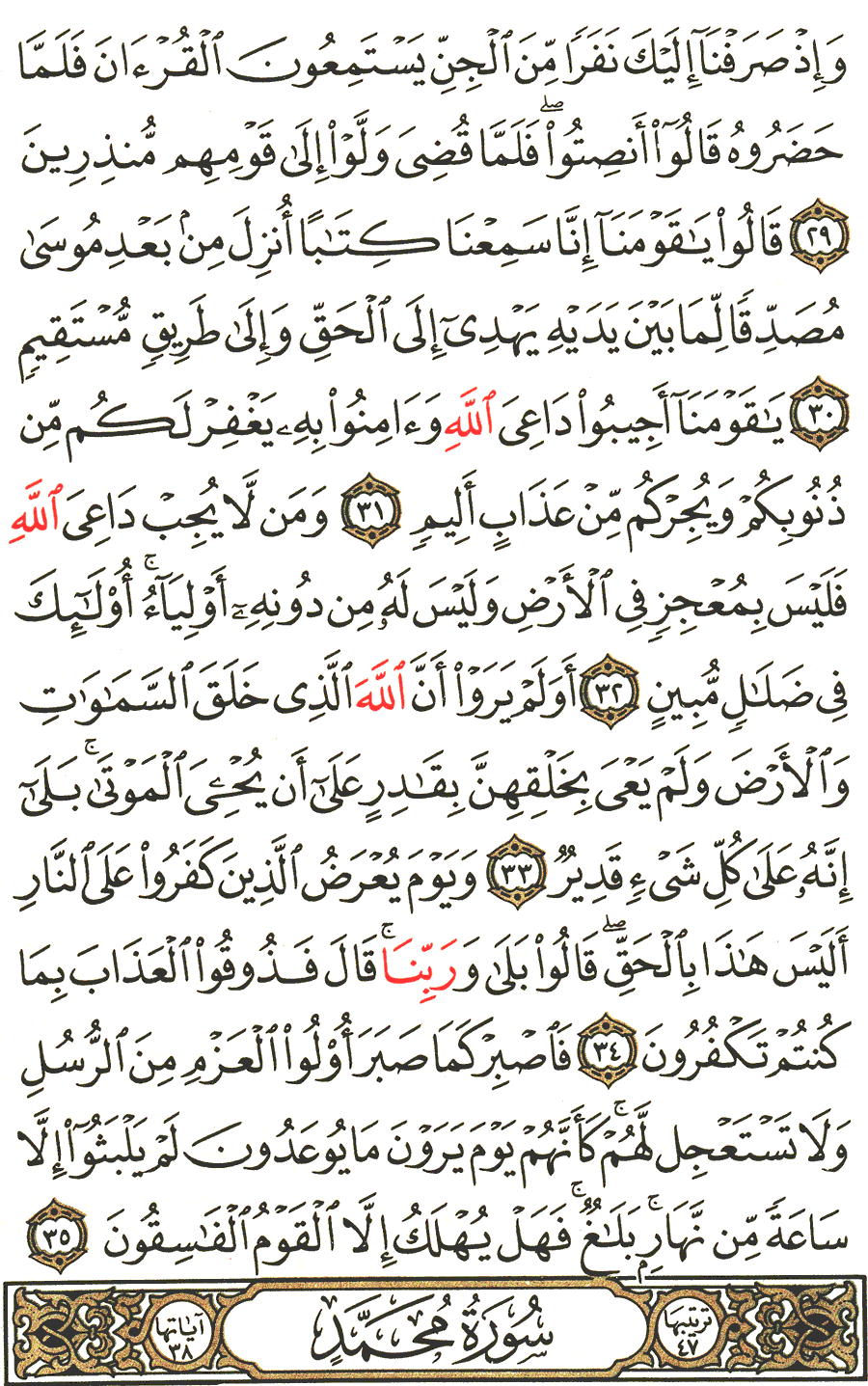

{وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَـٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلاٌّرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ * وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلاٌّحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ ٱللَّهَ إِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَـٰكِنِّىۤ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ * فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأْصْبَحُواْ لاَ يُرَىٰ إِلاَّ مَسَـٰكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ * وَلَقَدْ مَكَّنَـٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَـٰراً وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِأايَـٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلاٌّيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَاناً ءَالِهَةَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ * قَالُواْ يٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـٰباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلاٌّرْضَ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءُ أُوْلَـٰئِكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ * أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ * فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ}

قوله تعالى: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَـٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلاٌّرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ}.

معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ}.

فقوله يعرضون على النار: قال بعض العلماء: معناه يباشرون حرها كقول العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به، وهو معنى معروف في كلام العرب.

وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ} وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب لقوله: {قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ}. وقوله تعالى: {وَحَاقَ بِأالِ فِرْعَوْنَ سُوۤءُ ٱلْعَذَابِٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّا} لأنه عرض عذاب.

وقال بعض العلماء: معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها، والكشف لهم عنها، حتى يروها كما قال تعالى: {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ}. وقال تعالى: {وَجِىۤءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ}.

وقال بعض العلماء: في الكلام قلب، وهو مروي عن ابن عباس وغيره.

قالوا: والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا قالوا وهو كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض. يعنون عرضت الحوض على الناقة، ويدل لهذا قوله تعالى: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضا}.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له:

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية، كقلب الفاعل مفعولاً، والمفعول فاعلاً، ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربية، فمنعه البلاغيون إلا في التشبيه، فأجازوا قلب المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاً بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسراً لطيفاً كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه المقلوب.

وأجازه كثير من علماء العربية.

والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها، إلا أنه يحفظ ما سمع منه، ولا يقاس عليه ومن أمثلته في التشبيه قول الراجز:

ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه

أي كأن سماءه لون أرضه، وقول الآخر:

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح

لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح فقلب التشبيه ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه.

قالوا ومن أمثلته في القرآن {وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِى ٱلْقُوَّةِ}، لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها، وقوله تعالى: {فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلاٌّنبَـآءُ} أي عموا عنها. ومن أمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير:

كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل

لأن معنى قوله: تلفع لبس اللفاع وهو اللحاف، والقور الحجارة العظام، والعساقيل: السراب.

والكلام مقلوب، لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل لا العكس كما أوضحه لبيد في معلقته بقوله:

فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها

فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية السراب.

والأردية جمع رداء، وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية عليه، لأنه خلاف الظاهر، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه.

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربي الفصيح، كما أوضحه أبو حيان في البحر المحيط.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَـٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَ} قرأه ابن كثير وابن عامر {أأذهبتم} بهمزتين وهما على أصولهما في ذلك.

فابن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين الهمزتين.

وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال. وابن ذكوان يحققها من غير إدخال.

وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ} بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام.

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك.

وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفاً منه، أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَـٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا}. والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك، وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له:

التحقيق: إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم.

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق، لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه والله تعالى يقول: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ}.

أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ}.

والقرآن والسنة الصحيحة، قد دلا على أن الكافر إن عمل عملاً صالحاً مطابقاً للشرع، مخلصاً فيه لله، كالكافر الذي يبر والديه، ويصل الرحم ويقري الضيف، وينفس عن المكروب، ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية، ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة.

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ إِلاَّ ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وقوله تعالى: {وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى ٱلاٌّخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ}.

وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته، في قوله تعالى: {مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَـٰجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَـٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُوراً}.

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزي بها» هذا لفظ مسلم في صحيحه.

وفي لفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته» ا هـ.

فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح، بأن الكافر ببخارى بحسناته في الدنيا فقط، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معاً، وبمقتضى ذلك. يتعين تعييناً لا محيص عنه، أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لأنه لا يجزي بحسناته إلا في الدنيا خاصة.

وأما المؤمن الذي يجزي بحسناته في الدنيا والآخرة معاً، فلم يذهب طيباته في الدنيا، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة، مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوباً في الدنيا وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة.

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا، وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة، كما قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ}.

فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا.

ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة، يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون، بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد، كما هو معلوم.

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا، لأنه يجزي في الدنيا فقط كالآيات المذكورة، وحديث أنس المذكور عند مسلم، قد قدمناها موضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ ٱلاٌّخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً} وذكرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ} أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار.

وقوله تعالى: {بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلاٌّرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ}، الباء في قوله: بما كنتم سببية، وما مصدرية أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض، وكونكم فاسقين.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض والفسق من أسباب عذاب الهون، وهو عذاب النار، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ} وقوله تعالى: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ}.

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: {فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَ}.

وقوله تعالى: {بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ} مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكباراً متلبساً بغير الحق كقوله تعالى: {وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه، وقوله: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ}، ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم، ونحو ذلك من الآيات، وهو أسلوب عربي نزل به القرآن. قوله تعالى: {وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلاٌّحْقَافِ}. أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يعينه ولكنه بين في آيات أخرى، أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كقوله تعالى: {وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودً} في سورة الأعراف وسورة هود وغير ذلك من المواضع. قوله تعالى: {أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ ٱللَّهَ إِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه أن يعبدوا غير الله، وأمرهم بعبادته تعالى وحده، وأنه خوفهم من عذاب الله، إن تمادوا في شركهم به.

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في آيات أخر.

أما الأول منهما ففي قوله تعالى: {وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ} في سورة الأعراف وسورة هود ونحو ذلك من الآيات.

وأما خوفه عليهم العذاب العظيم فقد ذكره في الشعراء في قوله تعالى: {وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِىۤ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَـٰمٍ وَبَنِينَ وَجَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍإ ِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} وهو يوم القيامة. قوله تعالى: {قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ}. ومعنى قوله تعالى: {عَظِيمٍ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا}، أي لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله وحده.

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين:

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم، ليتركوا عبادة الأوثان، ويعبدوا الله وحده.

والثاني: أنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت صادقاً فيما تقول، عناداً منهم وعتوا.

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الأعراف {قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ}. قوله تعالى: {وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوداً قال لقومه، إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم، لأنه ليس عليه إلا البلاغ، وهذا المعنى جاء مذكوراً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الأعراف: {قَالَ يَـٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَـٰلـٰتِ رَبِّى وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} وقوله تعالى في سورة هود: {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ}. قوله تعالى: {بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ}. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِىۤ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ}. قوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَـٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ}.

لفظة {ءانٍ} في هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه، يدل استقراء القرآن، على أن واحداً منها هو الحق، دون الاثنين الآخرين.

قال بعض العلماء: إن شرطية وجزاء الشرط محذوف، والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم.

وقال بعضهم: إن زائدة بعد ما الموصولة حملا لما الموصولة على ما النافية لأن ما النافية تزاد بعدها لفظة إن كما هو معلوم.

كقول قتيلة بنت الحرث والنضر العبدرية: أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن نزل بها النجائب تخفقوا

وقول دريد بن الصمة في الخنساء: ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالى أينق جرب

فإن زائدة بعد ما النافية في البيتين وهو كثير، وقد حملوا على ذلك ما الموصولة فقالوا: تزاد بعدها إن كآية الأحقاف هذه. وأنشد لذلك الأخفش: يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب

أي يرجى المرء الشيء الذي لا يراه، وإن زائدة، وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما.

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير.

والثاني منهما فيه زيادة كلمة.

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله، فهو أن لفظة إن نافية بعد ما الموصولة أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة في الأجسام، وكثرة الأموال والأولاد، والعدد.

وإنما قلنا: إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه، فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة، وأكثر منهم عدداً، وأموالاً، وأولاداً، فلما كذبوا الرسل، أهلكهم الله ليخافوا من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم الله بسببه، كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم، كقوله تعالى في المؤمن {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَكْـثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِى ٱلاٌّرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}.

وقوله فيها أيضاً: {أَوَلَمْ يَسِيروُاْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِى ٱلاٌّرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ}.

وقوله تعالى في الروم: {أَوَلَمْ يَسيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلاٌّرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَ}.

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في السلام على قوله تعالى: {فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلاٌّوَّلِينَ}. قوله تعالى: {فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَاناً ءَالِهَةَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على قوله تعالى: {وَلاَ يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئاً وَلاَ مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

قوله تعالى: {وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُواْ يٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـٰباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ}. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف، أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم {نَفَراً مِّنَ ٱلْجِنِّ} والنفر دون العشرة {يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ} وأنهم لما حضروه، قال بعضهم لبعض {أَنصِتُوا} أي اسكتوا مستمعين، وأنه لما قضى. أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته {وَلَّوْ} أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله، ويجيبوا داعيه محمداً صلى الله عليه وسلم. وأخبروا قومهم، أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى، المنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، وهو ضد الباطل، وإلى طريق مستقيم، أي لا اعوجاج فيه. وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن، وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوحى الله ذلك إليه، كما قال تعالى في القصة بعينها، مع بيانها وبسطها، بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن، بعد استماعهم القرآن العظيم: {قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوۤاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَاً عَجَباً يَهْدِىۤ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَأامَنَّا بِهِ وَلَن نُّشرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدا} إلى آخر الآيات. قوله تعالى: {يٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}. منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي الله محمداً صلى الله عليه وسلم وآمن به، وبما جاء به، من الحق غفر الله له ذنوبه. وأجاره من العذاب الأليم، ومفهومها، أعني مفهوم مخالفتها، والمعروف بدليل الخطاب، أن من لم يجب داعي الله من الجن، ولم يؤمن به لم يغفر له، ولم يجره، من عذاب أليم، بل يعذبه ويدخله النار، وهذا المفهوم جاء مصرحاً به مبيناً في آيات أخر، كقوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاّمْلاّنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ}. وقوله تعالى: {وَلَـٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنْى لاّمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ} وقوله تعالى {قَالَ ٱدْخُلُواْ فِىۤ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ فِى ٱلنَّارِ}: وقوله تعالى {فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ} إلى غير ذلك من الآيات.

أما دخول المؤمنين، المجيبين داعي الله من الجن، الجنة فلم تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي، وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} وبه تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قائلين إنه يفهم من هذه الآية، من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة، وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعي الله، هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط، كما هو نص الآية، كله خلاف التحقيق.

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية، من سورة الأحقاف فقلنا فيه ما نصه:

هذه الآية، يفهم من ظاهرها، أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه، وإجارته من عذاب أليم، لا دخوله الجنة.

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بظاهر هذه الآية، فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آية أخرى، ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة وهي قوله تعالى {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}، لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس، بقوله {فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}.

ويستأنس لهذا بقوله تعالى {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ} فإنه يشير إلى أن في الجنة جناً يطمثون النساء كالإنس.

والجواب عن هذا، أن آية الأحقاف، نص فيها على الغفران، والإجارة من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة، بنفي ولا إثبات، وآية الرحمٰن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}.

وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله: {وَلِمَنْ خَافَ}، يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك الجن والإنس معاً بقوله: {فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}.

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه، أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تعرض له الأخرى.

ولو سلمنا أن قوله: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}، يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم، وقوله: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} {فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق.

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول.

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعي وجدناه معدوماً من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث.

ولا يدخل هذا المفهوم المدعي في شيء من أقسام المفهومين.

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح.

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة، فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح.

فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب، وليس داخلاً في واحد منهما.

فظهر عدم دخوله فيه أصلاً.

أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط، فلأن قوله: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ} فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب.

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر، لا بالجملة قبله، كما قيل به.

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور، فتقرير المعنى: {أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ} إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، فيتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر.

والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به، إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته، فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم، أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم، وهو كذلك.

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة، فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره.

كما لو قلت لشخص مثلاً: إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت.

فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع، لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم.

وكذلك الغفران، والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به.

فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض، ثم بين في موضع آخر، وهذا لا إشكال فيه.

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب، فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه، أعني المسند إليه سواء كان لقباً أو كنية أو اسماً أو اسم جنس أو غير ذلك.

وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة.

والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب، أن الغفران والإجارة من العذاب المدعي بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية سندان لا مسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يستند إلى الفعل إجماعاً ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية.

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة.

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتحصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه.

لا يظهر.

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية.

ولا يقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية ولا يقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أنه يقول:

لو لم يكن اللقب مختصاً بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة، كما علل به مفهوم الصفة لأن الجمهور يقولون: ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه.

وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: أضعفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العرب

وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون، على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح قوله تعالى: {لاّمْلاّنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ} وقوله تعالى: {فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ}، وقوله تعالى: {قَالَ ٱدْخُلُواْ فِىۤ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ فِى ٱلنَّارِ} إلى غير ذلك من الآيات.

وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين.

والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله تعالى. ا هـ. منه بلفظه. قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ}. قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية، وأنها من الآيات الدالة على البعث في البقرة والنحل والجاثية، وغير ذلك من المواضع وأحلنا على ذلك مراراً، والباء في قوله {بِقَادِرٍ} يسوغه أن النفي متناول لأن فما بعدها، فهو في معنى أليس الله بقادر؟

ويوضح ذلك قوله بعد: بلى. مقرراً لقدرته على البعث وغيره. قوله تعالى: {فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ}. اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراً.

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة، وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والشورى، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا أربعة فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم.

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن لفظة من، في قوله: من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: {فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ}، فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر، ونهاه عن أن يكون مثل يونس، لأنه هو صاحب الحوت وكقوله: {وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْم} فآية القلم، وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ}.

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة، أن يستعجل العذاب لقومه، أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهم، فمفعول تستعجل محذوف تقديره العذاب، كما قاله القرطبي، وهو الظاهر.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: {وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيل}. وقوله تعالى {فَمَهِّلِ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْد}.

فإن قوله {وَمَهِّلْهُمْ قَلِيل}، وقوله: {فَمَهِّلِ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدا} موضح لمعنى قوله {وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ}.

والمراد بالآيات، نهيه صلى الله عليه وسلم عن طلب تعجيل العذاب لهم، لأنهم معذبون، لا محالة عند انتهاء المدة المحدودة للإمهال، كما يوضحه قوله تعالى {فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّ}. وقوله تعالى {نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ} وقوله تعالى {قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ}. وقوله تعالى: {لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ} وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ} إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ}. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ} وفي سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: {قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ ٱلْعَآدِّينَ}.

وبينا في الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال معروف في الآيات المذكورة. قوله تعالى: {بَلاَغٌ}. التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: {بَلاَغٌ} أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره، هذا بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه.

ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم {هَـٰذَا بَلَـٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ}، وقوله في الأنبياء {إِنَّ فِى هَـٰذَا لَبَلَـٰغاً لِّقَوْمٍ عَـٰبِدِينَ}، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

والبلاغ اسم مصدر، بمعنى التبليغ، وقد علم باستقراء اللغة العربية، أن الفعال يأتي كثيراً، بمعنى التفعيل، كبلغه بلاغاً: أي تبليغاً، وكلمه كلاماً، أي تكليماً، وطلقها طلاقاً، وسرحها سراحاً، وبينه بياناً.

كل ذلك بمعنى التفعيل، لأن فعل مضعفة العين، غير معتلة اللام ولا مهموزته قياس مصدرها التفعيل.

وما جاء منه على خلاف ذلك، يحفظ ولا يقاس عليه، كما هو معلوم في محله.

أما القول بأن المعنى وذلك اللبث بلاغ، فهو خلاف الظاهر كما ترى، والعلم عند الله تعالى.

تم بحمد الله تفسير سورة الأحقاف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 506

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَـٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلاٌّرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ * وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلاٌّحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ ٱللَّهَ إِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَـٰكِنِّىۤ أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ * فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأْصْبَحُواْ لاَ يُرَىٰ إِلاَّ مَسَـٰكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ * وَلَقَدْ مَكَّنَـٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَـٰراً وَأَفْئِدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلاَ أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِأايَـٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلاٌّيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَاناً ءَالِهَةَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ * قَالُواْ يٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـٰباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَمَن لاَّ يُجِبْ دَاعِىَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى ٱلاٌّرْضَ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءُ أُوْلَـٰئِكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ * أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ * فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلاَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ}

قوله تعالى: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَـٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلاٌّرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ}.

معنى الآية الكريمة أنه يقال للكفار يوم يعرضون على النار: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ}.

فقوله يعرضون على النار: قال بعض العلماء: معناه يباشرون حرها كقول العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به، وهو معنى معروف في كلام العرب.

وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ} وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب لقوله: {قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ}. وقوله تعالى: {وَحَاقَ بِأالِ فِرْعَوْنَ سُوۤءُ ٱلْعَذَابِٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّا} لأنه عرض عذاب.

وقال بعض العلماء: معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها، والكشف لهم عنها، حتى يروها كما قال تعالى: {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ}. وقال تعالى: {وَجِىۤءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ}.

وقال بعض العلماء: في الكلام قلب، وهو مروي عن ابن عباس وغيره.

قالوا: والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا قالوا وهو كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض. يعنون عرضت الحوض على الناقة، ويدل لهذا قوله تعالى: {وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَـٰفِرِينَ عَرْضا}.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له:

هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية، كقلب الفاعل مفعولاً، والمفعول فاعلاً، ونحو ذلك اختلف فيه علماء العربية، فمنعه البلاغيون إلا في التشبيه، فأجازوا قلب المشبه مشبهاً به والمشبه به مشبهاً بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسراً لطيفاً كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه المقلوب.

وأجازه كثير من علماء العربية.

والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها، إلا أنه يحفظ ما سمع منه، ولا يقاس عليه ومن أمثلته في التشبيه قول الراجز:

ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه

أي كأن سماءه لون أرضه، وقول الآخر:

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح

لأن أصل المراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح فقلب التشبيه ليوهم أن الفرع أقوى من الأصل في وجه الشبه.

قالوا ومن أمثلته في القرآن {وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِى ٱلْقُوَّةِ}، لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها، وقوله تعالى: {فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلاٌّنبَـآءُ} أي عموا عنها. ومن أمثلته في كلام العرب قول كعب بن زهير:

كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل

لأن معنى قوله: تلفع لبس اللفاع وهو اللحاف، والقور الحجارة العظام، والعساقيل: السراب.

والكلام مقلوب، لأن القور هي التي تلتحف بالعساقيل لا العكس كما أوضحه لبيد في معلقته بقوله:

فبتلك إذ رقص اللوامع بالضحى واجتاب أردية السراب إكامها

فصرح بأن الإكام التي هي الحجارة اجتابت أي لبست أردية السراب.

والأردية جمع رداء، وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم فلا ينبغي حمل الآية عليه، لأنه خلاف الظاهر، ولا دليل عليه يجب الرجوع إليه.

وظاهر الآية جار على الأسلوب العربي الفصيح، كما أوضحه أبو حيان في البحر المحيط.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَـٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهَ} قرأه ابن كثير وابن عامر {أأذهبتم} بهمزتين وهما على أصولهما في ذلك.

فابن كثير يسهل الثانية بدون ألف إدخال بين الهمزتين.

وهشام يحققها ويسهلها مع ألف الإدخال. وابن ذكوان يحققها من غير إدخال.

وقرأه نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ} بهمزة واحدة على الخبر من غير استفهام.

واعلم أن للعلماء كلاماً كثيراً في هذه الآية قائلين إنها تدل على أنه ينبغي التقشف والإقلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك.

وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفاً منه، أن يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامة: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ فِى حَيَـٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا}. والمفسرون يذكرون هنا آثاراً كثيرة في ذلك، وأحوال أهل الصفة وما لاقوه من شدة العيش.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له:

التحقيق: إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم.

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق، لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه والله تعالى يقول: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ}.

أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: {وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَـٰتِكُمْ}.

والقرآن والسنة الصحيحة، قد دلا على أن الكافر إن عمل عملاً صالحاً مطابقاً للشرع، مخلصاً فيه لله، كالكافر الذي يبر والديه، ويصل الرحم ويقري الضيف، وينفس عن المكروب، ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية، ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة.

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ إِلاَّ ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وقوله تعالى: {وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى ٱلاٌّخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ}.

وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته، في قوله تعالى: {مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَـٰجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَـٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُوراً}.

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزي بها» هذا لفظ مسلم في صحيحه.

وفي لفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته» ا هـ.

فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح، بأن الكافر ببخارى بحسناته في الدنيا فقط، وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معاً، وبمقتضى ذلك. يتعين تعييناً لا محيص عنه، أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لأنه لا يجزي بحسناته إلا في الدنيا خاصة.

وأما المؤمن الذي يجزي بحسناته في الدنيا والآخرة معاً، فلم يذهب طيباته في الدنيا، لأن حسناته مدخرة له في الآخرة، مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوباً في الدنيا وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة.

والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا، وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة، كما قال تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ}.

فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا.

ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة، يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون، بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد، كما هو معلوم.

والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا، لأنه يجزي في الدنيا فقط كالآيات المذكورة، وحديث أنس المذكور عند مسلم، قد قدمناها موضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ ٱلاٌّخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُوراً} وذكرنا هناك أسانيد الحديث المذكور وألفاظه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ} أي عذاب الهوان وهو الذل والصغار.

وقوله تعالى: {بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى ٱلاٌّرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ}، الباء في قوله: بما كنتم سببية، وما مصدرية أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض، وكونكم فاسقين.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كون الاستكبار في الأرض والفسق من أسباب عذاب الهون، وهو عذاب النار، جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ} وقوله تعالى: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ}.

وقد قدمنا النتائج الوخيمة الناشئة عن التكبر في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: {فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَ}.

وقوله تعالى: {بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ} مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكباراً متلبساً بغير الحق كقوله تعالى: {وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه، وقوله: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ}، ومعلوم أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم، ونحو ذلك من الآيات، وهو أسلوب عربي نزل به القرآن. قوله تعالى: {وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلاٌّحْقَافِ}. أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة أخا عاد ولم يعينه ولكنه بين في آيات أخرى، أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كقوله تعالى: {وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودً} في سورة الأعراف وسورة هود وغير ذلك من المواضع. قوله تعالى: {أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ ٱللَّهَ إِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النبي هوداً نهى قومه أن يعبدوا غير الله، وأمرهم بعبادته تعالى وحده، وأنه خوفهم من عذاب الله، إن تمادوا في شركهم به.

وهذان الأمران اللذان تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في آيات أخر.

أما الأول منهما ففي قوله تعالى: {وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ} في سورة الأعراف وسورة هود ونحو ذلك من الآيات.

وأما خوفه عليهم العذاب العظيم فقد ذكره في الشعراء في قوله تعالى: {وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِىۤ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَـٰمٍ وَبَنِينَ وَجَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍإ ِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} وهو يوم القيامة. قوله تعالى: {قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ}. ومعنى قوله تعالى: {عَظِيمٍ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا}، أي لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله وحده.

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين:

أحدهما: إنكار عاد على هود أنه جاءهم، ليتركوا عبادة الأوثان، ويعبدوا الله وحده.

والثاني: أنهم قالوا له: ائتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت صادقاً فيما تقول، عناداً منهم وعتوا.

وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الأعراف {قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ}. قوله تعالى: {وَأُبَلِّغُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هوداً قال لقومه، إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم، لأنه ليس عليه إلا البلاغ، وهذا المعنى جاء مذكوراً في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الأعراف: {قَالَ يَـٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَـٰلـٰتِ رَبِّى وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ} وقوله تعالى في سورة هود: {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ}. قوله تعالى: {بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ}. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِىۤ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ}. قوله تعالى: {وَلَقَدْ مَكَّنَـٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ}.

لفظة {ءانٍ} في هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه، يدل استقراء القرآن، على أن واحداً منها هو الحق، دون الاثنين الآخرين.

قال بعض العلماء: إن شرطية وجزاء الشرط محذوف، والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم وبغيتم.

وقال بعضهم: إن زائدة بعد ما الموصولة حملا لما الموصولة على ما النافية لأن ما النافية تزاد بعدها لفظة إن كما هو معلوم.

كقول قتيلة بنت الحرث والنضر العبدرية: أبلغ بها ميتاً بأن تحية ما إن نزل بها النجائب تخفقوا

وقول دريد بن الصمة في الخنساء: ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالى أينق جرب

فإن زائدة بعد ما النافية في البيتين وهو كثير، وقد حملوا على ذلك ما الموصولة فقالوا: تزاد بعدها إن كآية الأحقاف هذه. وأنشد لذلك الأخفش: يرجى المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب

أي يرجى المرء الشيء الذي لا يراه، وإن زائدة، وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما.

لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير.

والثاني منهما فيه زيادة كلمة.

وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله، فهو أن لفظة إن نافية بعد ما الموصولة أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة في الأجسام، وكثرة الأموال والأولاد، والعدد.

وإنما قلنا: إن القرآن يشهد لهذا القول لكثرة الآيات الدالة عليه، فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشاً وقوة، وأكثر منهم عدداً، وأموالاً، وأولاداً، فلما كذبوا الرسل، أهلكهم الله ليخافوا من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم الله بسببه، كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم، كقوله تعالى في المؤمن {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَكْـثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِى ٱلاٌّرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}.

وقوله فيها أيضاً: {أَوَلَمْ يَسِيروُاْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِى ٱلاٌّرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ}.

وقوله تعالى في الروم: {أَوَلَمْ يَسيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلاٌّرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَ}.

وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في السلام على قوله تعالى: {فَأَهْلَكْنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلاٌّوَّلِينَ}. قوله تعالى: {فَلَوْلاَ نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَاناً ءَالِهَةَ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}.

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الجاثية في الكلام على قوله تعالى: {وَلاَ يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئاً وَلاَ مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

قوله تعالى: {وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوۤاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُواْ يٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَـٰباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ}. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف، أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم {نَفَراً مِّنَ ٱلْجِنِّ} والنفر دون العشرة {يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ} وأنهم لما حضروه، قال بعضهم لبعض {أَنصِتُوا} أي اسكتوا مستمعين، وأنه لما قضى. أي انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته {وَلَّوْ} أي رجعوا إلى قومهم من الجن في حال كونهم منذرين أي مخوفين لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بالله، ويجيبوا داعيه محمداً صلى الله عليه وسلم. وأخبروا قومهم، أن هذا الكتاب الذي سمعوه يتلى، المنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، وهو ضد الباطل، وإلى طريق مستقيم، أي لا اعوجاج فيه. وقد دل القرآن العظيم أن استماع هؤلاء النفر من الجن، وقولهم ما قالوا عن القرآن كله وقع ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أوحى الله ذلك إليه، كما قال تعالى في القصة بعينها، مع بيانها وبسطها، بتفصيل الأقوال التي قالتها الجن، بعد استماعهم القرآن العظيم: {قُلْ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوۤاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَاً عَجَباً يَهْدِىۤ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَأامَنَّا بِهِ وَلَن نُّشرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدا} إلى آخر الآيات. قوله تعالى: {يٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}. منطوق هذه الآية أن من أجاب داعي الله محمداً صلى الله عليه وسلم وآمن به، وبما جاء به، من الحق غفر الله له ذنوبه. وأجاره من العذاب الأليم، ومفهومها، أعني مفهوم مخالفتها، والمعروف بدليل الخطاب، أن من لم يجب داعي الله من الجن، ولم يؤمن به لم يغفر له، ولم يجره، من عذاب أليم، بل يعذبه ويدخله النار، وهذا المفهوم جاء مصرحاً به مبيناً في آيات أخر، كقوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاّمْلاّنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ}. وقوله تعالى: {وَلَـٰكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنْى لاّمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ} وقوله تعالى {قَالَ ٱدْخُلُواْ فِىۤ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ فِى ٱلنَّارِ}: وقوله تعالى {فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ} إلى غير ذلك من الآيات.

أما دخول المؤمنين، المجيبين داعي الله من الجن، الجنة فلم تتعرض له الآية الكريمة بإثبات ولا نفي، وقد دلت آية أخرى على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة، وهي قوله تعالى في سورة الرحمن: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} وبه تعلم أن ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قائلين إنه يفهم من هذه الآية، من أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة، وأن جزاء إيمانهم وإجابتهم داعي الله، هو الغفران وإجارتهم من العذاب الأليم فقط، كما هو نص الآية، كله خلاف التحقيق.

وقد أوضحنا ذلك في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية، من سورة الأحقاف فقلنا فيه ما نصه:

هذه الآية، يفهم من ظاهرها، أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه، وإجارته من عذاب أليم، لا دخوله الجنة.

وقد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بظاهر هذه الآية، فقالوا إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة، مع أنه جاء في آية أخرى، ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة وهي قوله تعالى {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}، لأنه تعالى بين شموله للجن والإنس، بقوله {فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}.

ويستأنس لهذا بقوله تعالى {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ} فإنه يشير إلى أن في الجنة جناً يطمثون النساء كالإنس.

والجواب عن هذا، أن آية الأحقاف، نص فيها على الغفران، والإجارة من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة، بنفي ولا إثبات، وآية الرحمٰن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}.

وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله: {وَلِمَنْ خَافَ}، يعم كل خائف مقام ربه، ثم صرح بشمول ذلك الجن والإنس معاً بقوله: {فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}.

فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه، أي نعمه على الإنس والجن، فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تعرض له الأخرى.

ولو سلمنا أن قوله: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}، يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم، وقوله: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} {فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق.

والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول.

ولا يخفى أنا إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعي وجدناه معدوماً من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث.

ولا يدخل هذا المفهوم المدعي في شيء من أقسام المفهومين.

أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسميه فواضح.

وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة، فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح.

فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب، وليس داخلاً في واحد منهما.

فظهر عدم دخوله فيه أصلاً.

أما وجه توهم دخوله في مفهوم الشرط، فلأن قوله: {يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ} فعل مضارع مجزوم بكونه جزاء الطلب.

وجمهور علماء العربية على أن الفعل إذا كان كذلك فهو مجزوم بشرط مقدر، لا بالجملة قبله، كما قيل به.

وعلى الصحيح الذي هو مذهب الجمهور، فتقرير المعنى: {أَجِيبُواْ دَاعِىَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ} إن تفعلوا ذلك يغفر لكم، فيتوهم في الآية مفهوم هذا الشرط المقدر.

والجواب عن هذا: أن مفهوم الشرط عند القائل به، إنما هو في فعل الشرط لا في جزائه، وهو معتبر هنا في فعل الشرط على عادته، فمفهوم أن تجيبوا داعي الله وتؤمنوا به يغفر لكم، أنهم إن لم يجيبوا داعي الله ولم يؤمنوا به لم يغفر لهم، وهو كذلك.

أما جزاء الشرط فلا مفهوم له لاحتمال أن تترتب على الشرط الواحد مشروطات كثيرة، فيذكر بعضها جزاء له فلا يدل على نفي غيره.

كما لو قلت لشخص مثلاً: إن تسرق يجب عليك غرم ما سرقت.

فهذا الكلام حق ولا يدل على نفي غير الغرم كالقطع، لأن قطع اليد مرتب أيضاً على السرقة كالغرم.

وكذلك الغفران، والإجارة من العذاب ودخول الجنة كلها مرتبة على إجابة داعي الله والإيمان به.

فذكر في الآية بعضها وسكت فيها عن بعض، ثم بين في موضع آخر، وهذا لا إشكال فيه.

وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب، فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه، أعني المسند إليه سواء كان لقباً أو كنية أو اسماً أو اسم جنس أو غير ذلك.

وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة.

والجواب عن عدم دخوله في مفهوم اللقب، أن الغفران والإجارة من العذاب المدعي بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما، وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية سندان لا مسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يستند إلى الفعل إجماعاً ما لم يرد مجرد لفظه على سبيل الحكاية.

ومفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسنداً إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة.

وأجيب من جهة الجمهور: بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتحصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه.

لا يظهر.

فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية.

ولا يقول ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية ولا يقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أنه يقول:

لو لم يكن اللقب مختصاً بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة، كما علل به مفهوم الصفة لأن الجمهور يقولون: ذكر اللقب ليسند إليه وهو واضح لا إشكال فيه.

وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي وأنه أضعف المفاهيم بقوله: أضعفها اللقب وهو ما أبى من دونه نظم الكلام العرب

وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون، على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، وهو صريح قوله تعالى: {لاّمْلاّنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ} وقوله تعالى: {فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ}، وقوله تعالى: {قَالَ ٱدْخُلُواْ فِىۤ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ فِى ٱلنَّارِ} إلى غير ذلك من الآيات.

وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم الآيتين المذكورتين.

والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله تعالى. ا هـ. منه بلفظه. قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ}. قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية، وأنها من الآيات الدالة على البعث في البقرة والنحل والجاثية، وغير ذلك من المواضع وأحلنا على ذلك مراراً، والباء في قوله {بِقَادِرٍ} يسوغه أن النفي متناول لأن فما بعدها، فهو في معنى أليس الله بقادر؟

ويوضح ذلك قوله بعد: بلى. مقرراً لقدرته على البعث وغيره. قوله تعالى: {فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ}. اختلف العلماء في المراد بأولي العزم من الرسل في هذه الآية الكريمة اختلافاً كثيراً.

وأشهر الأقوال في ذلك أنهم خمسة، وهم الذين قدمنا ذكرهم في الأحزاب والشورى، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا أربعة فصار هو صلى الله عليه وسلم خامسهم.

واعلم أن القول بأن المراد بأولي العزم جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن لفظة من، في قوله: من الرسل بيانية يظهر أنه خلاف التحقيق، كما دل على ذلك بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: {فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ}، فأمر الله جل وعلا نبيه في آية القلم هذه بالصبر، ونهاه عن أن يكون مثل يونس، لأنه هو صاحب الحوت وكقوله: {وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْم} فآية القلم، وآية طه المذكورتان كلتاهما تدل على أن أولي العزم من الرسل الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم ليسوا جميع الرسل والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ}.

نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة، أن يستعجل العذاب لقومه، أي يدعو الله عليهم بتعجيله لهم، فمفعول تستعجل محذوف تقديره العذاب، كما قاله القرطبي، وهو الظاهر.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن طلب تعجيل العذاب لهم جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: {وَذَرْنِى وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيل}. وقوله تعالى {فَمَهِّلِ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْد}.

فإن قوله {وَمَهِّلْهُمْ قَلِيل}، وقوله: {فَمَهِّلِ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدا} موضح لمعنى قوله {وَلاَ تَسْتَعْجِل لَّهُمْ}.

والمراد بالآيات، نهيه صلى الله عليه وسلم عن طلب تعجيل العذاب لهم، لأنهم معذبون، لا محالة عند انتهاء المدة المحدودة للإمهال، كما يوضحه قوله تعالى {فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّ}. وقوله تعالى {نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ} وقوله تعالى {قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ}. وقوله تعالى: {لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ} وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ} إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ}. قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على قوله تعالى {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ} وفي سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: {قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ ٱلْعَآدِّينَ}.

وبينا في الكلام على آية قد أفلح المؤمنون وجه إزالة إشكال معروف في الآيات المذكورة. قوله تعالى: {بَلاَغٌ}. التحقيق إن شاء الله أن أصوب القولين في قوله: {بَلاَغٌ} أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره، هذا بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ من الله إلى خلقه.

ويدل لهذا قوله تعالى في سورة إبراهيم {هَـٰذَا بَلَـٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ}، وقوله في الأنبياء {إِنَّ فِى هَـٰذَا لَبَلَـٰغاً لِّقَوْمٍ عَـٰبِدِينَ}، وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

والبلاغ اسم مصدر، بمعنى التبليغ، وقد علم باستقراء اللغة العربية، أن الفعال يأتي كثيراً، بمعنى التفعيل، كبلغه بلاغاً: أي تبليغاً، وكلمه كلاماً، أي تكليماً، وطلقها طلاقاً، وسرحها سراحاً، وبينه بياناً.

كل ذلك بمعنى التفعيل، لأن فعل مضعفة العين، غير معتلة اللام ولا مهموزته قياس مصدرها التفعيل.

وما جاء منه على خلاف ذلك، يحفظ ولا يقاس عليه، كما هو معلوم في محله.

أما القول بأن المعنى وذلك اللبث بلاغ، فهو خلاف الظاهر كما ترى، والعلم عند الله تعالى.

تم بحمد الله تفسير سورة الأحقاف

الصفحة رقم 506 من المصحف تحميل و استماع mp3