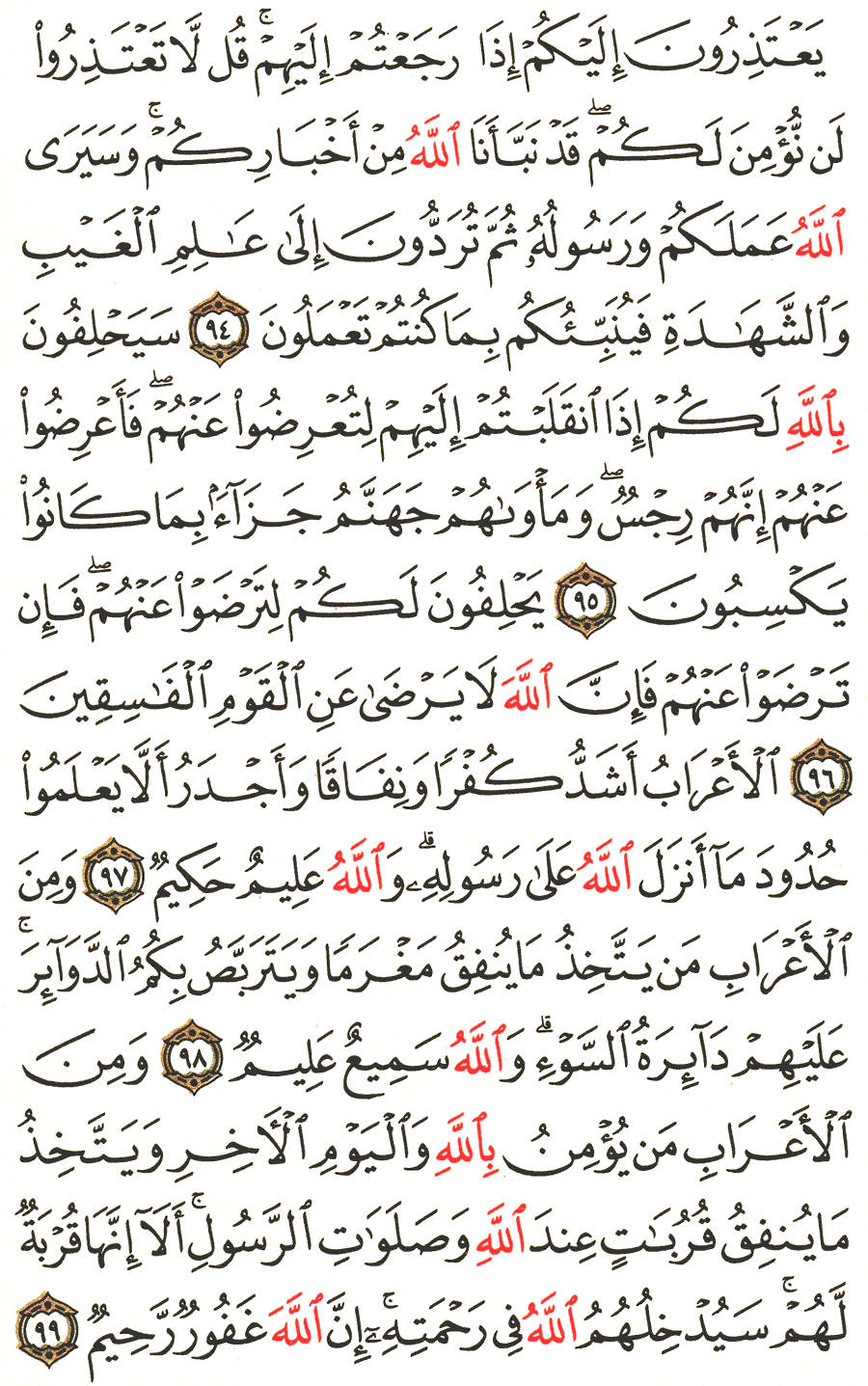

سورة التوبة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 202 من المصحف

( قُلْ ) لهم ( لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ) أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب.

( قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) وهو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة، لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر اللّه عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر اللّه الذي هو أعلى مراتب الصدق.

( وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال، فلا دلالة فيها على شيء من ذلك.

( ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ) الذي لا تخفى عليه خافية، ( فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) من خير وشر، ويجازيكم بعدله أو بفضله، من غير أن يظلمكم مثقال ذرة.

وأعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما [ أن ] يقبل قوله وعذره، ظاهرا وباطنا، ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين، أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة، وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم، ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية، وهذه الحال الثالثة هي التي أمر اللّه بها في حق المنافقين، ولهذا قال: ( سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ) أي: لا توبخوهم، ولا تجلدوهم أو تقتلوهم.

( إِنَّهُمْ رِجْسٌ ) أي: إنهم قذر خبثاء، ليسوا بأهل لأن يبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم، ( وَ ) تكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

وقوله: ( يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ) أي: ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم، غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم، كأنهم ما فعلوا شيئا.

( فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) أي: فلا ينبغي لكم - أيها المؤمنون- أن ترضوا عن من لم يرض اللّه عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه.

وتأمل كيف قال: ( فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) ولم يقل: « فإن اللّه لا يرضى عنهم » ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم، فإن اللّه يتوب عليهم، ويرضى عنهم.

وأما ما داموا فاسقين، فإن اللّه لا يرضى عليهم، لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عن ما رضيه اللّه لهم من الإيمان والطاعة، إلى ما يغضبه من الشرك، والنفاق، والمعاصي.

وحاصل ما ذكره اللّه أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر، إذا اعتذروا للمؤمنين، وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم، وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم، فلا حبا ولا كرامة لهم.

وأما الإعراض عنهم، فيعرض المؤمنون عنهم، إعراضهم عن الأمور الردية والرجس، وفي هذه الآيات، إثبات الكلام للّه تعالى في قوله: ( قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) وإثبات الأفعال الاختيارية للّه، الواقعة بمشيئته [ تعالى ] وقدرته في هذا، وفي قوله: ( وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، وفيها إثبات الرضا للّه عن المحسنين، والغضب والسخط على الفاسقين.

وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويجالسون أهل الإيمان، ويخالطونهم أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة، كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال، وأشح فيها.

فمنهم ( مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ( 98 ) ) من الزكاة والنفقة في سبيل اللّه وغير ذلك، ( مَغْرَمًا ) أي: يراها خسارة ونقصا، لا يحتسب فيها، ولا يريد بها وجه اللّه، ولا يكاد يؤديها إلا كرها.

( وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ) أي: من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم، أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر، وفجائع الزمان، وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء.

وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم، ولهم العقبى الحسنة، ( وَاللَّهُ سميع عليم ) يعلم نيات العباد، وما صدرت عنه الأعمال، من إخلاص وغيره.

وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم ( مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان.

( وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ ) أي: يحتسب نفقته، ويقصد بها وجه اللّه تعالى والقرب منه ( و ) يجعلها وسيلة لـ ( صَلَوَاتِ الرَّسُولِ ) أي: دعائه لهم، وتبريكه عليهم، قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: ( أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ) تقربهم إلى اللّه، وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة.

( سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ) في جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته، التي وسعت كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات.

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم اللّه على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر اللّه، وأنهم في مظنة ذلك.

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال.

ومنها: فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن اللّه ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله.

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما أنزل اللّه على رسوله، من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان، والإسلام، والإحسان، والتقوى، والفلاح، والطاعة، والبر، والصلة، والإحسان، والكفر، والنفاق، والفسوق، والعصيان، والزنا، والخمر، والربا، ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها - إن كانت مأمور بها، أو تركها إن كانت محظورة- ومن الأمر بها أو النهي عنها.

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما، ولا تكون مغرما.

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( 94 ) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 95 ) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ( 96 ) .

لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء، وأنهم لا عذر لهم، أخبر أنهم سـ ( يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ) من غزاتكم.( قُلْ ) لهم ( لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ) أي: لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب.

( قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) وهو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة، لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر اللّه عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر اللّه الذي هو أعلى مراتب الصدق.

( وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال، فلا دلالة فيها على شيء من ذلك.

( ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ) الذي لا تخفى عليه خافية، ( فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) من خير وشر، ويجازيكم بعدله أو بفضله، من غير أن يظلمكم مثقال ذرة.

وأعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما [ أن ] يقبل قوله وعذره، ظاهرا وباطنا، ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين، أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة، وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم، ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية، وهذه الحال الثالثة هي التي أمر اللّه بها في حق المنافقين، ولهذا قال: ( سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ) أي: لا توبخوهم، ولا تجلدوهم أو تقتلوهم.

( إِنَّهُمْ رِجْسٌ ) أي: إنهم قذر خبثاء، ليسوا بأهل لأن يبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم، ( وَ ) تكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

وقوله: ( يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ) أي: ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم، غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم، كأنهم ما فعلوا شيئا.

( فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) أي: فلا ينبغي لكم - أيها المؤمنون- أن ترضوا عن من لم يرض اللّه عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه.

وتأمل كيف قال: ( فَإِنَّ اللَّهَ لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) ولم يقل: « فإن اللّه لا يرضى عنهم » ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم، فإن اللّه يتوب عليهم، ويرضى عنهم.

وأما ما داموا فاسقين، فإن اللّه لا يرضى عليهم، لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عن ما رضيه اللّه لهم من الإيمان والطاعة، إلى ما يغضبه من الشرك، والنفاق، والمعاصي.

وحاصل ما ذكره اللّه أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر، إذا اعتذروا للمؤمنين، وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم، وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم، فلا حبا ولا كرامة لهم.

وأما الإعراض عنهم، فيعرض المؤمنون عنهم، إعراضهم عن الأمور الردية والرجس، وفي هذه الآيات، إثبات الكلام للّه تعالى في قوله: ( قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ) وإثبات الأفعال الاختيارية للّه، الواقعة بمشيئته [ تعالى ] وقدرته في هذا، وفي قوله: ( وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ) أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، وفيها إثبات الرضا للّه عن المحسنين، والغضب والسخط على الفاسقين.

الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 97 ) وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 98 ) وَمِنَ الأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 99 ) .

يقول تعالى: ( الأعْرَابِ ) وهم سكان البادية والبراري ( أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ) من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة: منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى ( وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ) من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي، بخلاف الحاضرة، فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله، فيحدث لهم - بسبب هذا العلم- تصورات حسنة، وإرادات للخير، الذي يعلمون، ما لا يكون في البادية.وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية، ويجالسون أهل الإيمان، ويخالطونهم أكثر من أهل البادية، فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية، وإن كان في البادية والحاضرة، كفار ومنافقون، ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال، وأشح فيها.

فمنهم ( مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ ( 98 ) ) من الزكاة والنفقة في سبيل اللّه وغير ذلك، ( مَغْرَمًا ) أي: يراها خسارة ونقصا، لا يحتسب فيها، ولا يريد بها وجه اللّه، ولا يكاد يؤديها إلا كرها.

( وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ ) أي: من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم، أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر، وفجائع الزمان، وهذا سينعكس عليهم فعليهم دائرة السوء.

وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم، ولهم العقبى الحسنة، ( وَاللَّهُ سميع عليم ) يعلم نيات العباد، وما صدرت عنه الأعمال، من إخلاص وغيره.

وليس الأعراب كلهم مذمومين، بل منهم ( مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) فيسلم بذلك من الكفر والنفاق ويعمل بمقتضى الإيمان.

( وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ ) أي: يحتسب نفقته، ويقصد بها وجه اللّه تعالى والقرب منه ( و ) يجعلها وسيلة لـ ( صَلَوَاتِ الرَّسُولِ ) أي: دعائه لهم، وتبريكه عليهم، قال تعالى مبينا لنفع صلوات الرسول: ( أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ) تقربهم إلى اللّه، وتنمي أموالهم وتحل فيها البركة.

( سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ) في جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيم، فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه، ويعم عباده برحمته، التي وسعت كل شيء، ويخص عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات، ويحميهم فيها من المخالفات، ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات.

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة، منهم الممدوح ومنهم المذموم، فلم يذمهم اللّه على مجرد تعربهم وباديتهم، إنما ذمهم على ترك أوامر اللّه، وأنهم في مظنة ذلك.

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقص ويغلظ ويخف بحسب الأحوال.

ومنها: فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه، لأن اللّه ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفرا ونفاقا، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله.

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم، معرفة حدود ما أنزل اللّه على رسوله، من أصول الدين وفروعه، كمعرفة حدود الإيمان، والإسلام، والإحسان، والتقوى، والفلاح، والطاعة، والبر، والصلة، والإحسان، والكفر، والنفاق، والفسوق، والعصيان، والزنا، والخمر، والربا، ونحو ذلك. فإن في معرفتها يتمكن من فعلها - إن كانت مأمور بها، أو تركها إن كانت محظورة- ومن الأمر بها أو النهي عنها.

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق، منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما، ولا تكون مغرما.

الصفحة رقم 202 من المصحف تحميل و استماع mp3