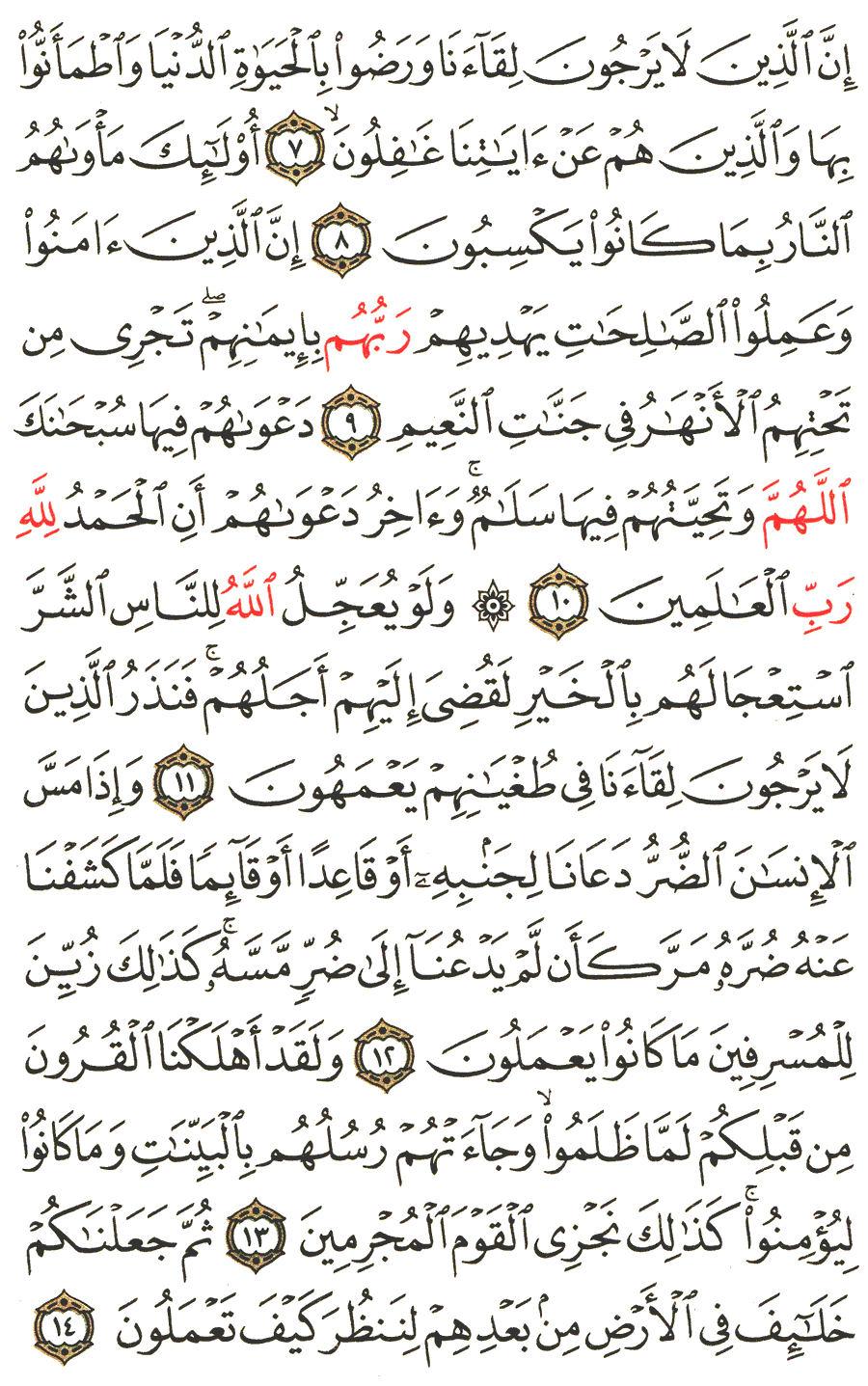

سورة يونس | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 209 من المصحف

( وَاطْمَأَنُّوا بِهَا ) أي: ركنوا إليها، وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها، بأي طريق حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها.

فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست دار ممر، يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون.

( وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ) فلا ينتفعون بالآيات القرآنية، ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة، عن المدلول المقصود.

( أُولَئِكَ ) الذين هذا وصفهم ( مَأْوَاهُمُ النَّارُ ) أي: مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها.

( بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) من الكفر والشرك وأنواع المعاصي، فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال:

( يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ) أي: بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب، وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم،. ولهذا قال: ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ ) الجارية على الدوام ( فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) أضافها الله إلى النعيم، لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور، والبهجة والحبور، ورؤية الرحمن وسماع كلامه، والاغتباط برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم، وسماع الأصوات المطربات، والنغمات المشجيات، والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب، والمناكح ونحو ذلك، مما لا تعلمه النفوس، ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.

( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ) أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض، وآخرها تحميد لله، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات، الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النَّفَس، من دون كلفة ومشقة.

( و ) أما ( تَحِيَّتُهُمْ ) فيما بينهم عند التلاقي والتزاور، فهو السلام، أي: كلام سالم من اللغو والإثم، موصوف بأنه ( سَلامٌ ) وقد قيل في تفسير قوله ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ) إلى آخر الآية، أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما- قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال.

فإذا فرغوا قالوا: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) .

ويدخل في هذا، أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله، ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا، ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم.

وقوله: ( فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ) أي: لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها، ولا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله، ( فِي طُغْيَانِهِمْ ) أي: باطلهم، الذي جاوزوا به الحق والحد.

( يَعْمَهُونَ ) يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل، ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم، وكفرهم بآيات الله.

( فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ) أي: استمر في غفلته معرضا عن ربه، كأنه ما جاءه ضره، فكشفه الله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!! يطلب من الله قضاء غرضه، فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر.

( كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ) أي: المتجاوزين للحد ( مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

( ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ ) أيها المخاطبون ( خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله، نجوتم في الدنيا والآخرة.

وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر.

إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ( 7 ) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ( 8 ) .

يقول تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ) أي: لا يطمعون بلقاء الله، الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون، وأعلى ما أمله المؤملون، بل أعرضوا عن ذلك، وربما كذبوا به ( وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) بدلا عن الآخرة.( وَاطْمَأَنُّوا بِهَا ) أي: ركنوا إليها، وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها، بأي طريق حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها.

فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست دار ممر، يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون.

( وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ) فلا ينتفعون بالآيات القرآنية، ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة، عن المدلول المقصود.

( أُولَئِكَ ) الذين هذا وصفهم ( مَأْوَاهُمُ النَّارُ ) أي: مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها.

( بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ) من الكفر والشرك وأنواع المعاصي، فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ( 9 ) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 10 ) .

يقول تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ) أي: جمعوا بين الإيمان، والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة، المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح، على وجه الإخلاص والمتابعة.( يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ) أي: بسبب ما معهم من الإيمان، يثيبهم الله أعظم الثواب، وهو الهداية، فيعلمهم ما ينفعهم، ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، ويهديهم للنظر في آياته، ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم، وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم،. ولهذا قال: ( تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأنْهَارُ ) الجارية على الدوام ( فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) أضافها الله إلى النعيم، لاشتمالها على النعيم التام، نعيم القلب بالفرح والسرور، والبهجة والحبور، ورؤية الرحمن وسماع كلامه، والاغتباط برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم، وسماع الأصوات المطربات، والنغمات المشجيات، والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب، والمناكح ونحو ذلك، مما لا تعلمه النفوس، ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون.

( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ) أي عبادتهم فيها لله، أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض، وآخرها تحميد لله، فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات، الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة، ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، وتفرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النَّفَس، من دون كلفة ومشقة.

( و ) أما ( تَحِيَّتُهُمْ ) فيما بينهم عند التلاقي والتزاور، فهو السلام، أي: كلام سالم من اللغو والإثم، موصوف بأنه ( سَلامٌ ) وقد قيل في تفسير قوله ( دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ) إلى آخر الآية، أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما- قالوا سبحانك اللهم، فأحضر لهم في الحال.

فإذا فرغوا قالوا: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) .

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ( 11 ) .

وهذا من لطفه وإحسانه بعباده، أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه، وبادرهم بالعقوبة على ذلك، كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه ( لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ) أي: لمحقتهم العقوبة، ولكنه تعالى يمهلهم ولا يهملهم، ويعفو عن كثير من حقوقه، فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة.ويدخل في هذا، أن العبد إذا غضب على أولاده أو أهله أو ماله، ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت منه لهلكوا، ولأضره ذلك غاية الضرر، ولكنه تعالى حليم حكيم.

وقوله: ( فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ) أي: لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك لا يستعدون لها، ولا يعلمون ما ينجيهم من عذاب الله، ( فِي طُغْيَانِهِمْ ) أي: باطلهم، الذي جاوزوا به الحق والحد.

( يَعْمَهُونَ ) يترددون حائرين، لا يهتدون السبيل، ولا يوفقون لأقوم دليل، وذلك عقوبة لهم على ظلمهم، وكفرهم بآيات الله.

وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( 12 ) .

وهذا إخبار عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه إذا مسه ضر، من مرض أو مصيبة اجتهد في الدعاء، وسأل الله في جميع أحواله، قائما وقاعدا ومضطجعا، وألح في الدعاء ليكشف الله عنه ضره.( فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ ) أي: استمر في غفلته معرضا عن ربه، كأنه ما جاءه ضره، فكشفه الله عنه، فأي ظلم أعظم من هذا الظلم؟!! يطلب من الله قضاء غرضه، فإذا أناله إياه لم ينظر إلى حق ربه، وكأنه ليس عليه لله حق. وهذا تزيين من الشيطان، زين له ما كان مستهجنا مستقبحا في العقول والفطر.

( كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ) أي: المتجاوزين للحد ( مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) .

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ( 13 ) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ( 14 ) .

يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم، بعد ما جاءتهم البينات على أيدي الرسل وتبين الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا. فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذه سنته في جميع الأمم.( ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ ) أيها المخاطبون ( خَلائِفَ فِي الأرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله، نجوتم في الدنيا والآخرة.

وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم، أحل بكم ما أحل بهم، ومن أنذر فقد أعذر.

الصفحة رقم 209 من المصحف تحميل و استماع mp3