سورة الشورى | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 483 من المصحف

تفسير سورة الشورى

مكية

وأنه ( الْعَلِيُّ ) بذاته وقدره وقهره. ( الْعَظِيمُ ) الذي من عظمته

( تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ) على عظمها وكونها جمادا، ( وَالْمَلائِكَةُ ) الكرام المقربون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته، مذعنون بربوبيته. ( يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ) ويعظمونه عن كل نقص، ويصفونه بكل كمال، ( وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرْضِ ) عما يصدر منهم، مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه، مع أنه تعالى هو ( الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الذي لولا مغفرته ورحمته، لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة.

وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف، بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموما، وإلى محمد - صلى الله عليهم أجمعين- خصوصا، إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم، فيه من الأدلة والبراهين، والآيات الدالة على كمال الباري تعالى، ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه، وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى، وأن من أكبر الظلم وأفحش القول، اتخاذ أنداد للّه من دونه، ليس بيدهم نفع ولا ضرر، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم، ولهذا عقبه بقوله: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ )

يتولونهم بالعبادة والطاعة، كما يعبدون الله ويطيعونه، فإنما اتخذوا الباطل، وليسوا بأولياء على الحقيقة. ( اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ) يحفظ عليهم أعمالهم، فيجازيهم بخيرها وشرها. ( وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ) فتسأل عن أعمالهم، وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك.

ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس، حيث أنزل الله ( قُرْآنًا عَرَبِيًّا ) بين الألفاظ والمعاني ( لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى ) وهي مكة المكرمة ( وَمَنْ حَوْلَهَا ) من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق. ( وَتُنْذِرَ ) الناس ( يَوْمَ الْجَمْعِ ) الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، وتخبرهم أنه ( لا رَيْبَ فِيهِ ) وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين ( فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ ) وهم الذين آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين، ( وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ) وهم أصناف الكفرة المكذبين.

( و ) مع هذا ( لَوْ شَاءَ اللَّهُ ) لجعل الناس، أي: جعل الناس ( أُمَّةً وَاحِدَةً ) على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه.

وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح، فإنهم محرومون من الرحمة، فـ ( مَا لَهُمْ ) من دون الله ( مِنْ وَلِيٍّ ) يتولاهم، فيحصل لهم المحبوب ( وَلا نَصِيرٍ ) يدفع عنهم المكروه.

والذين ( اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ) يتولونهم بعبادتهم إياهم، فقد غلطوا أقبح غلط. فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته، والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموما بتدبيره، ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا، بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه، وإعانتهم في جميع أمورهم.

( وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة، ونفوذ المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.

ومفهوم الآية الكريمة، أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن اللّه تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه، يكفي اتفاق الأمة عليه، لأنها معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب اللّه وسنة رسوله.

وقوله: ( عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ) أي: اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضار، واثقا به تعالى في الإسعاف بذلك. ( وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه، وإلى طاعته وعبادته.

وهذان الأصلان، كثيرا ما يذكرهما اللّه في كتابه، لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد، ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما، كقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وقوله: فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ .

مكية

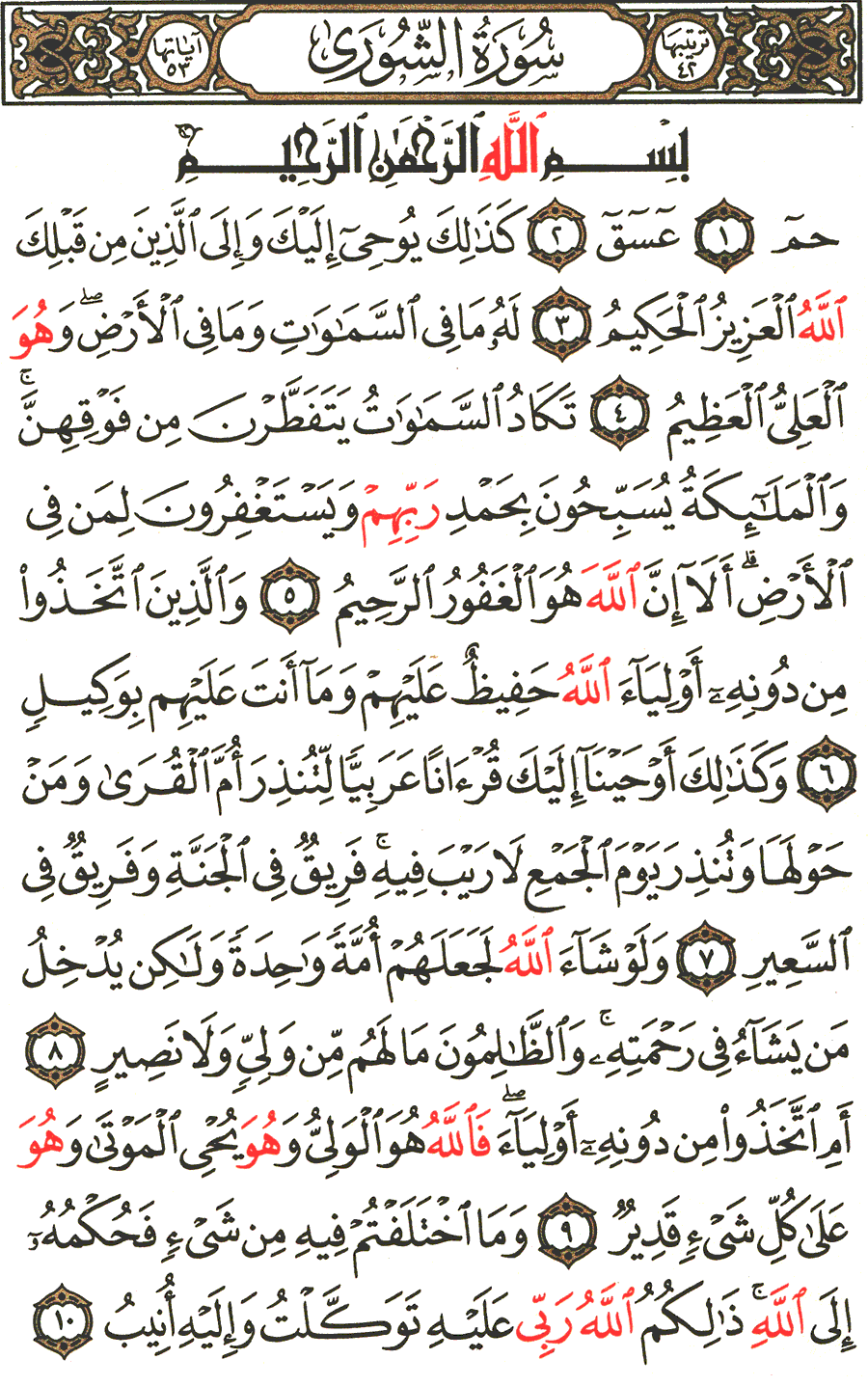

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حم ( 1 ) عسق ( 2 ) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 3 ) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( 4 ) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ( 5 ) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ( 6 ) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ( 7 ) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ( 8 ) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 9 ) .

يخبر تعالى أنه أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم، كما أوحى إلى من قبله من الأنبياء والمرسلين، ففيه بيان فضله، بإنزال الكتب، وإرسال الرسل، سابقا ولاحقا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، وأن طريقته طريقة من قبله، وأحواله تناسب أحوال من قبله من المرسلين. وما جاء به يشابه ما جاءوا به، لأن الجميع حق وصدق، وهو تنزيل من اتصف بالألوهية والعزة العظيمة والحكمة البالغة، وأن جميع العالم العلوي والسفلي ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي.وأنه ( الْعَلِيُّ ) بذاته وقدره وقهره. ( الْعَظِيمُ ) الذي من عظمته

( تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ) على عظمها وكونها جمادا، ( وَالْمَلائِكَةُ ) الكرام المقربون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته، مذعنون بربوبيته. ( يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ) ويعظمونه عن كل نقص، ويصفونه بكل كمال، ( وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأرْضِ ) عما يصدر منهم، مما لا يليق بعظمة ربهم وكبريائه، مع أنه تعالى هو ( الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الذي لولا مغفرته ورحمته، لعاجل الخلق بالعقوبة المستأصلة.

وفي وصفه تعالى بهذه الأوصاف، بعد أن ذكر أنه أوحى إلى الرسل كلهم عموما، وإلى محمد - صلى الله عليهم أجمعين- خصوصا، إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم، فيه من الأدلة والبراهين، والآيات الدالة على كمال الباري تعالى، ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه، وصرف جميع أنواع العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى، وأن من أكبر الظلم وأفحش القول، اتخاذ أنداد للّه من دونه، ليس بيدهم نفع ولا ضرر، بل هم مخلوقون مفتقرون إلى الله في جميع أحوالهم، ولهذا عقبه بقوله: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ )

يتولونهم بالعبادة والطاعة، كما يعبدون الله ويطيعونه، فإنما اتخذوا الباطل، وليسوا بأولياء على الحقيقة. ( اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ ) يحفظ عليهم أعمالهم، فيجازيهم بخيرها وشرها. ( وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ) فتسأل عن أعمالهم، وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك.

ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس، حيث أنزل الله ( قُرْآنًا عَرَبِيًّا ) بين الألفاظ والمعاني ( لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى ) وهي مكة المكرمة ( وَمَنْ حَوْلَهَا ) من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق. ( وَتُنْذِرَ ) الناس ( يَوْمَ الْجَمْعِ ) الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، وتخبرهم أنه ( لا رَيْبَ فِيهِ ) وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين ( فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ ) وهم الذين آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين، ( وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ) وهم أصناف الكفرة المكذبين.

( و ) مع هذا ( لَوْ شَاءَ اللَّهُ ) لجعل الناس، أي: جعل الناس ( أُمَّةً وَاحِدَةً ) على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكنه أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه.

وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح، فإنهم محرومون من الرحمة، فـ ( مَا لَهُمْ ) من دون الله ( مِنْ وَلِيٍّ ) يتولاهم، فيحصل لهم المحبوب ( وَلا نَصِيرٍ ) يدفع عنهم المكروه.

والذين ( اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ) يتولونهم بعبادتهم إياهم، فقد غلطوا أقبح غلط. فالله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته، والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموما بتدبيره، ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا، بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه، وإعانتهم في جميع أمورهم.

( وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) أي: هو المتصرف بالإحياء والإماتة، ونفوذ المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ( 10 ) .

يقول تعالى: ( وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ) من أصول دينكم وفروعه، مما لم تتفقوا عليه ( فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ) يرد إلى كتابه، وإلى سنة رسوله، فما حكما به فهو الحق، وما خالف ذلك فباطل. ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي ) أي: فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر، فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم.ومفهوم الآية الكريمة، أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن اللّه تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه، يكفي اتفاق الأمة عليه، لأنها معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب اللّه وسنة رسوله.

وقوله: ( عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ) أي: اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضار، واثقا به تعالى في الإسعاف بذلك. ( وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه، وإلى طاعته وعبادته.

وهذان الأصلان، كثيرا ما يذكرهما اللّه في كتابه، لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد، ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما، كقوله تعالى: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وقوله: فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ .

الصفحة رقم 483 من المصحف تحميل و استماع mp3