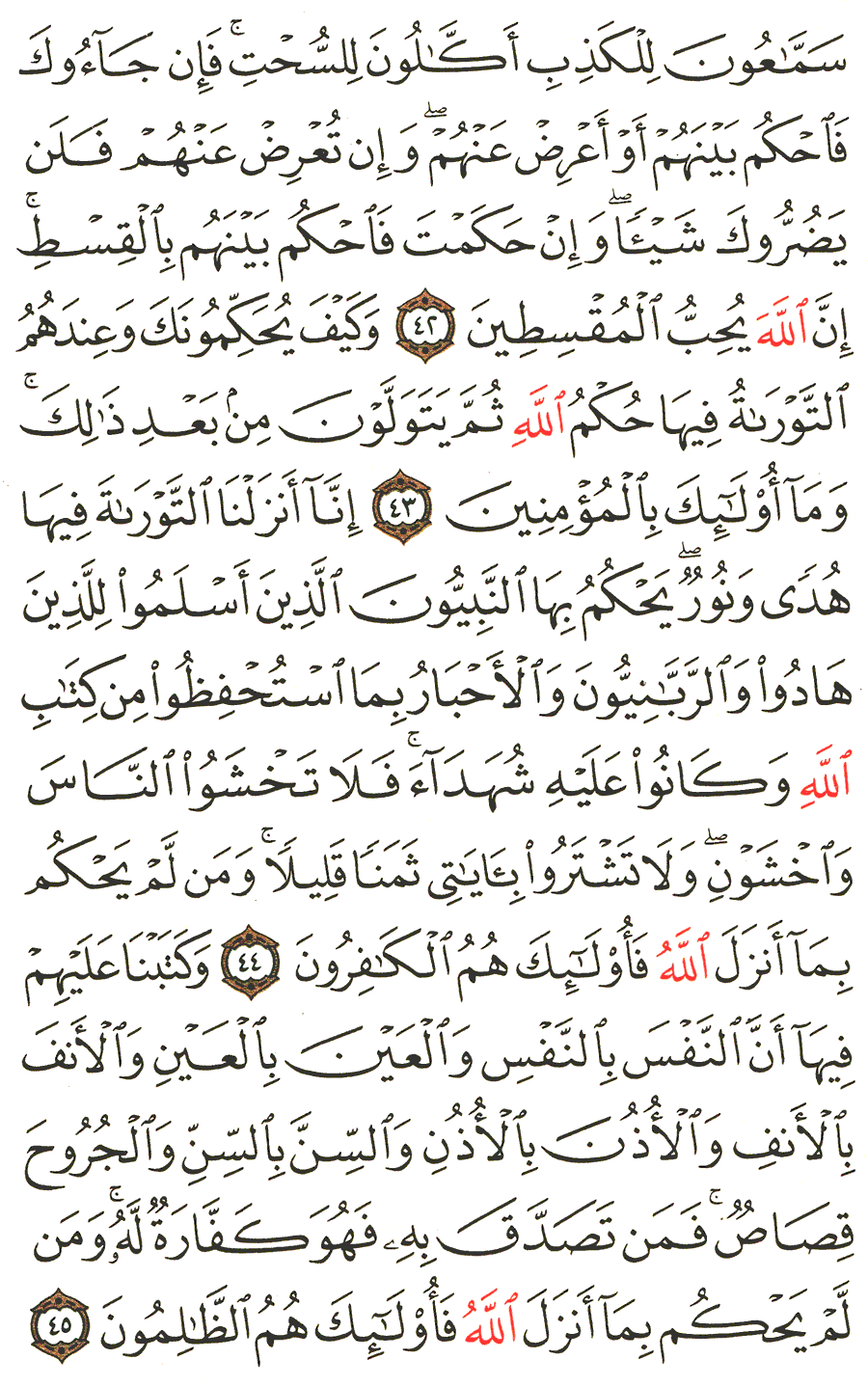

سورة المائدة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 115 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 115

{إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلاٌّحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِأايَـٰتِى ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَوْرَاةِ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـٰكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ * أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

قوله تعالى: {بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ}.

أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني استودعوه، وطلب منهم حِفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر، ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمداً كقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} .

وقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَٰضِعِهِ} ، وقوله: {تَجْعَلُونَهُ قَرَٰطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِير} ، وقوله: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ} ، وقوله جل وعلا: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَـٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَـٰبِ} ، إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه

إن قيل ما الفرق بين التوراة والقرآن، فإن كلا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتوراة حرفت، وبدلت كما بيناه آنفاً، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل، لو حرف منه أحد حرفاً واحداً فأبدله بغيره، أو زاد فيه حرفاً أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلاً عن كبارهم.

فالجواب أن الله استحفظهم التوراة، واستودعهم إياها، فخانوا الأمانة ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمداً والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ} ، وقوله: {لاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} ، إلى غير ذلك من الآيات و «الباء» في قوله: {بِمَا ٱسْتُحْفِظُو} متعلقة بالرهبان والأحبار، لأنهم إنما صاروا في تلك المرتبة بسبب ما استحفظوا من كتاب الله.

وقيل: متعلقة يـ {ثُمَّ يُحْكِمُ} والمعنى متقارب.

قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ}.

اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين، أو في الكفّار، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج من الملة، وروِي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قاله ابن كثير.

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود، لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم {يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوٰضِعِهِ}، وأنهم يقولون {إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَ} يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله {فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} أي المحرف، بل أوتيتم حكم الله الحق {فَٱحْذَرُو} فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق.

وقد قال تعالى بعدها {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، فدل على أن الكلام فيهم، وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب، كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وأبو مجلز، وأبو رجاء العطاردي، وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله، والحسن البصري وغيرهم، وزاد الحسن، وهي علينا واجبة نقله عنهم ابن كثير، ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي.

وقال القرطبي في تفسيره: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} ـ و {ٱلظَّـٰلِمُونَ} ـ و {ٱلْفَـٰسِقُونَ} نزلت كلها في الكفّار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل فيه إضمار، أي {وَمَن لَّمْ يَحْكُم * بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ} رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد.

فالآية عامةً على هذا قال ابن مسعود، والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفّار، أي معتقداً ذلك ومستحلاً له.

فأما من فعل ذلك، وهو معتقد أنه مرتكب محرمٍ فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

وقال ابن عباس في رواية: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ} فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفّار،

وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء. منهما أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى {لِلَّذِينَ هَادُو} فعاد الضمير عليهم.

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك. ألا ترى أن بعده {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} ، فهذا الضمير لليهود بإجماع. وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص، فإن قال قائل «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها قيل له: «من» هنا بمعنى الذي، مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا.

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات، أهي في بني إسرائيل، فقال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل، وقيل: {ٱلْكَـٰفِرُونَ} للمسلمين، و {ٱلظَّـٰلِمُونَ} لليهود و {ٱلْفَـٰسِقُونَ} للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال: لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن أبي زائدة، وابن شبرمة والشعبي أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر.

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى، وحكم بحكم غير الله فهو كافر، وعزا هذا إلى الحسن والسدي، وقال الحسن أيضاً: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، انتهى كلام القرطبي.

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية {هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي. هذه الأُمة {فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِأايَـٰتِى ثَمَناً قَلِيل} ، ثم قال: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له، أو قاصداً به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها.

أما من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاً، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين، وسياق القرآن ظاهر أيضاً في أن آية {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} في اليهود لأنه قال قبلها: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} .

فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر أيضاً في أن آية {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُون } .

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معارضةً للرُّسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة، وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ}.

قد قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي، ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك في قوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}.

ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، نبه على هذا إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) كما نقله ابن حجر في (فتح الباري)، وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضاً على عدم دخول العبد، بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه، لأن الحق لسيده غير مسلم، لأن من العلماء من يقول: إن الأمور المتعلقة ببدن العبد، كالقصاص له العفو فيها دون سيده، وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه، وعلى قول من قال: إن معنى {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} ، أن التصدق بالجناية كفارة للجاني، لا للمجني عليه، فلا مانع أيضاً من الاستدلال المذكور بالآية، لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق، لأن الكافر لا صدقة له لكفره، وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى، في معرض التقرير والإثبات، مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية.

وجمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم على أن معناها فهو كفارة للمتصدق، وهو أظهر. لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور، وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافر، فالاستدلال بالآية ظاهر جداً.

تنبيه

احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان بواحد، لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: {أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} لكونهما نفسين بنفس واحدة.

وممن قال بهذا متمسكاً بهذا الدليل ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة، وداود، وابن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى، عن ابن عباس، وروي عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وابن سيرين، والزهري أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، كما نقله عمن ذكرنا ابن قدامة في (المغني).

وقالوا مقتضى قوله تعالى: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرّ}، وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفسٍ واحدة، قالوا: ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص، بدليل عدم قتل الحر بالعبد، والتفاوت في العدد أولى.

وقال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد، وعدم قتل الجماعة بالواحد رواية عن الإمام أحمد.

والرواية المشهورة عن الإمام أحمد. ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يقتل الجماعة بالواحد، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة بواحد، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً، وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، فإنه توقف عن قتال الحرورية حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب، كما تذبح الشاة، وأخبر علي بذلك قال: الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله، ثلاث مرات، فقال علي لأصحابه: دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه، نقله القرطبي عن الدارقطني في (سننه).

ويزيد قتل الجماعة بالواحد، ما رواه الترمذي عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماء، وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار». قال فيه الترمذي: حديث غريب نقله عنه القرطبي.

وروى البيهقي في (السنن الكبرى) نحوه عن ابن عباس مرفوعاً، وزاد «إلا أن يشاء»، وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله».

وروي عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني) أن الجماعة تقتل بالواحد، ورواه البيهقي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما أيضاً، ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فصار إجماعاً سكوتياً، واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة بالواحد، كما قاله ابن المنذر.

وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة، والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا، لم يجز العمل بأحد القولين إلا بترجيح.

قال مقيده، عفا الله عنه: ويترجح مذهب الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد، بأن الله تعالى قال: {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ} ، يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعاً له وزاجراً عن القتل، ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد، لكان كل من أحب أن يقتل مسلماً، أخذ واحداً من أعوانه فقتله معه، فلم يكن هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها، مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل فيقتل، ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحداً لوجب حد القذف على جميعهم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ}.

لم يبين هنا شيئاً مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به، وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه. والإيمان به كقوله: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِى إِسْرَٰءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ} ، وقوله تعالى: {ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنجِيلِ} ، إلى غير ذلك من الآيات.

لطيفة: لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: ذكر بعض العلماء أن نصرانياً قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة في ذلك، فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟

فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا، وترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى، ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه، لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: {وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ} ، فلو كنتم متبعين عيسى حقاً لاتبعتم محمداً صلى الله عليه وسلم، فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره، فانقطع النصراني.

ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى، لاتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم.

قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـٰكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ * أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.

قد قدمنا أن هذه الآية في النصارى، والتي قبلها في اليهود، والتي قبل تلك في المسلمين، كما يقتضيه ظاهر القرآن.

وقد قدمنا أن الكفر، والظلم، والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفر، وعلى الكفر المخْرج من الملة نفسه. فمن الكفر بمعنى المعصية. قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النار، «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن العشير، ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة، قوله تعالى: {قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَلاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} . ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: {وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} ، وقوله: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ} ، وقوله: {إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ، ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَـٰلِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ} ، ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَ} ، ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة، رضي الله عنها: {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} .

ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوا بِٱلإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ} ، ومن الفِسق بمعنى المعصية أيضاً، قوله في الوليد بن عقبة: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤ} .

وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله، لقصد معارضته ورده، والامتناع من التزامه، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى، وهو يعتقد قبح فعله، فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطاً في صحة إيمانه، كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 115

{إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلاٌّحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِأايَـٰتِى ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَوْرَاةِ وَءَاتَيْنَـٰهُ ٱلإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـٰكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ * أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}

قوله تعالى: {بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَـٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ}.

أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني استودعوه، وطلب منهم حِفظه، ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر، ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرفوه وبدلوه عمداً كقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} .

وقوله: {يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوَٰضِعِهِ} ، وقوله: {تَجْعَلُونَهُ قَرَٰطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِير} ، وقوله: {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ} ، وقوله جل وعلا: {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَـٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَـٰبِ} ، إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه

إن قيل ما الفرق بين التوراة والقرآن، فإن كلا منهما كلام الله أنزله على رسول من رسله صلوات الله وسلامه عليهم، والتوراة حرفت، وبدلت كما بيناه آنفاً، والقرآن محفوظ من التحريف والتبديل، لو حرف منه أحد حرفاً واحداً فأبدله بغيره، أو زاد فيه حرفاً أو نقص فيه آخر لرد عليه آلاف الأطفال من صغار المسلمين فضلاً عن كبارهم.

فالجواب أن الله استحفظهم التوراة، واستودعهم إياها، فخانوا الأمانة ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمداً والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ} ، وقوله: {لاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ} ، إلى غير ذلك من الآيات و «الباء» في قوله: {بِمَا ٱسْتُحْفِظُو} متعلقة بالرهبان والأحبار، لأنهم إنما صاروا في تلك المرتبة بسبب ما استحفظوا من كتاب الله.

وقيل: متعلقة يـ {ثُمَّ يُحْكِمُ} والمعنى متقارب.

قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ}.

اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة: هل هي في المسلمين، أو في الكفّار، فروي عن الشعبي أنها في المسلمين، وروي عنه أنها في اليهود، وروي عن طاوس أيضاً أنها في المسلمين، وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر، وأنه ليس الكفر المخرج من الملة، وروِي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، رواه عنه ابن أبي حاتم، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قاله ابن كثير.

قال بعض العلماء: والقرآن العظيم يدل على أنها في اليهود، لأنه تعالى ذكر فيما قبلها أنهم {يُحَرّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَوٰضِعِهِ}، وأنهم يقولون {إِنْ أُوتِيتُمْ هَـٰذَ} يعني الحكم المحرف الذي هو غير حكم الله {فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ} أي المحرف، بل أوتيتم حكم الله الحق {فَٱحْذَرُو} فهم يأمرون بالحذر من حكم الله الذي يعلمون أنه حق.

وقد قال تعالى بعدها {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} ، فدل على أن الكلام فيهم، وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب، كما دل عليه ما ذكر البراء بن عازب، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وأبو مجلز، وأبو رجاء العطاردي، وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله، والحسن البصري وغيرهم، وزاد الحسن، وهي علينا واجبة نقله عنهم ابن كثير، ونقل نحو قول الحسن عن إبراهيم النخعي.

وقال القرطبي في تفسيره: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} ـ و {ٱلظَّـٰلِمُونَ} ـ و {ٱلْفَـٰسِقُونَ} نزلت كلها في الكفّار، ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء، وقد تقدم وعلى هذا المعظم، فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة، وقيل فيه إضمار، أي {وَمَن لَّمْ يَحْكُم * بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ} رداً للقرآن وجحداً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قاله ابن عباس ومجاهد.

فالآية عامةً على هذا قال ابن مسعود، والحسن: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفّار، أي معتقداً ذلك ومستحلاً له.

فأما من فعل ذلك، وهو معتقد أنه مرتكب محرمٍ فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له.

وقال ابن عباس في رواية: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ} فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفّار،

وقيل: أي ومن لم يحكم بجميع ما أنزل فهو كافر فأما من حكم بالتوحيد، ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه الآية، والصحيح الأول إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة، واختاره النحاس قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء. منهما أن اليهود ذكروا قبل هذا في قوله تعالى {لِلَّذِينَ هَادُو} فعاد الضمير عليهم.

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك. ألا ترى أن بعده {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} ، فهذا الضمير لليهود بإجماع. وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص، فإن قال قائل «من» إذا كانت للمجازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على تخصيصها قيل له: «من» هنا بمعنى الذي، مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير: واليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهذا من أحسن ما قيل في هذا.

ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات، أهي في بني إسرائيل، فقال: نعم هي فيهم، ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل، وقيل: {ٱلْكَـٰفِرُونَ} للمسلمين، و {ٱلظَّـٰلِمُونَ} لليهود و {ٱلْفَـٰسِقُونَ} للنصارى، وهذا اختيار أبي بكر بن العربي، قال: لأنه ظاهر الآيات، وهو اختيار ابن عباس، وجابر بن زيد، وابن أبي زائدة، وابن شبرمة والشعبي أيضاً. قال طاوس وغيره: ليس بكفر ينقل عن الملة، ولكنه كفر دون كفر.

وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين. قال القشيري: ومذهب الخوارج أن من ارتشى، وحكم بحكم غير الله فهو كافر، وعزا هذا إلى الحسن والسدي، وقال الحسن أيضاً: أخذ الله على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا الهوى، وألا يخشوا الناس ويخشوه، وألا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً، انتهى كلام القرطبي.

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية {هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطباً لمسلمي. هذه الأُمة {فَلاَ تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِأايَـٰتِى ثَمَناً قَلِيل} ، ثم قال: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلاً له، أو قاصداً به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها.

أما من حكم بغير حكم الله، وهو عالم أنه مرتكب ذنباً فاعل قبيحاً، وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين، وسياق القرآن ظاهر أيضاً في أن آية {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} في اليهود لأنه قال قبلها: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} .

فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر أيضاً في أن آية {فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُون } .

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معارضةً للرُّسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة، وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلاٌّنْفَ بِٱلاٌّنْفِ وَٱلاٍّذُنَ بِٱلاٍّذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِم بِعَيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ}.

قد قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي، ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية، كما ذهب إليه جمهور العلماء، وذلك في قوله تعالى: {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}.

ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، نبه على هذا إسماعيل القاضي في (أحكام القرآن) كما نقله ابن حجر في (فتح الباري)، وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضاً على عدم دخول العبد، بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه، لأن الحق لسيده غير مسلم، لأن من العلماء من يقول: إن الأمور المتعلقة ببدن العبد، كالقصاص له العفو فيها دون سيده، وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه، وعلى قول من قال: إن معنى {فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ} ، أن التصدق بالجناية كفارة للجاني، لا للمجني عليه، فلا مانع أيضاً من الاستدلال المذكور بالآية، لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق، لأن الكافر لا صدقة له لكفره، وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى، في معرض التقرير والإثبات، مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية.

وجمهور العلماء من الصحابة، فمن بعدهم على أن معناها فهو كفارة للمتصدق، وهو أظهر. لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور، وذلك في المؤمن قطعاً دون الكافر، فالاستدلال بالآية ظاهر جداً.

تنبيه

احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان بواحد، لأنهما لو قتلا به لخرج عن قوله: {أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} لكونهما نفسين بنفس واحدة.

وممن قال بهذا متمسكاً بهذا الدليل ابن الزبير، والزهري، وابن سيرين، وحبيب بن أبي ثابت، وعبد الملك، وربيعة، وداود، وابن المنذر، وحكاه ابن أبي موسى، عن ابن عباس، وروي عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وابن سيرين، والزهري أنه يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، كما نقله عمن ذكرنا ابن قدامة في (المغني).

وقالوا مقتضى قوله تعالى: {ٱلْحُرُّ بِالْحُرّ}، وقوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ} أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفسٍ واحدة، قالوا: ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص، بدليل عدم قتل الحر بالعبد، والتفاوت في العدد أولى.

وقال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد، وعدم قتل الجماعة بالواحد رواية عن الإمام أحمد.

والرواية المشهورة عن الإمام أحمد. ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يقتل الجماعة بالواحد، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة بواحد، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً، وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه، فإنه توقف عن قتال الحرورية حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب، كما تذبح الشاة، وأخبر علي بذلك قال: الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. فقالوا: كلنا قتله، ثلاث مرات، فقال علي لأصحابه: دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه، نقله القرطبي عن الدارقطني في (سننه).

ويزيد قتل الجماعة بالواحد، ما رواه الترمذي عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماء، وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار». قال فيه الترمذي: حديث غريب نقله عنه القرطبي.

وروى البيهقي في (السنن الكبرى) نحوه عن ابن عباس مرفوعاً، وزاد «إلا أن يشاء»، وروى البيهقي أيضاً عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله».

وروي عن المغيرة بن شعبة، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وأبو سلمة، وعطاء، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، كما نقله عنهم ابن قدامة في (المغني) أن الجماعة تقتل بالواحد، ورواه البيهقي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما أيضاً، ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة، فصار إجماعاً سكوتياً، واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة بالواحد، كما قاله ابن المنذر.

وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة، والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا، لم يجز العمل بأحد القولين إلا بترجيح.

قال مقيده، عفا الله عنه: ويترجح مذهب الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد، بأن الله تعالى قال: {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ} ، يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعاً له وزاجراً عن القتل، ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد، لكان كل من أحب أن يقتل مسلماً، أخذ واحداً من أعوانه فقتله معه، فلم يكن هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها، مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل فيقتل، ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحداً لوجب حد القذف على جميعهم، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ}.

لم يبين هنا شيئاً مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به، وبين في مواضع أخر أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه. والإيمان به كقوله: {وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِى إِسْرَٰءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ} ، وقوله تعالى: {ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنجِيلِ} ، إلى غير ذلك من الآيات.

لطيفة: لها مناسبة بهذه الآية الكريمة: ذكر بعض العلماء أن نصرانياً قال لعالم من علماء المسلمين: ناظرني في الإسلام والمسيحية أيهما أفضل؟ فقال العالم للنصراني: هلم إلى المناظرة في ذلك، فقال النصراني: المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه؟

فقال العالم: المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه. فقال النصراني: إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا، وترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى، ونخالفكم في نبوة محمد عليهما الصلاة والسلام، فقال المسلم: أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه، لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم: {وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِى مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ} ، فلو كنتم متبعين عيسى حقاً لاتبعتم محمداً صلى الله عليه وسلم، فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره، فانقطع النصراني.

ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى، لاتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم.

قوله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ * وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَـٰجاً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَـٰكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَـٰسِقُونَ * أَفَحُكْمَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ}.

قد قدمنا أن هذه الآية في النصارى، والتي قبلها في اليهود، والتي قبل تلك في المسلمين، كما يقتضيه ظاهر القرآن.

وقد قدمنا أن الكفر، والظلم، والفسق كلها يطلق على المعصية بما دون الكفر، وعلى الكفر المخْرج من الملة نفسه. فمن الكفر بمعنى المعصية. قوله صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة عن سبب كون النساء أكثر أهل النار، «إن ذلك واقع بسبب كفرهن» ثم فسره بأنهن يكفرن العشير، ومن الكفر بمعنى المخرج عن الملة، قوله تعالى: {قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَلاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ} . ومن الظلم بمعنى الكفر قوله تعالى: {وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ} ، وقوله: {وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ} ، وقوله: {إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} ، ومنه بمعنى المعصية قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَـٰلِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ} ، ومن الفسق بمعنى الكفر قوله: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَآ أَرَادُوۤاْ أَن يَخْرُجُواُ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَ} ، ومنه بمعنى المعصية قوله في الذين قذفوا عائشة، رضي الله عنها: {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} .

ومعلوم أن القذف ليس بمخرج عن الملة، ويدل له قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُوا بِٱلإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ} ، ومن الفِسق بمعنى المعصية أيضاً، قوله في الوليد بن عقبة: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤ} .

وقد قدمنا أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فمن كان امتناعه من الحكم بما أنزل الله، لقصد معارضته ورده، والامتناع من التزامه، فهو كافر ظالم فاسق كلها بمعناها المخرج من الملة، ومن كان امتناعه من الحكم لهوى، وهو يعتقد قبح فعله، فكفره وظلمه وفسقه غير المخرج من الملة، إلا إذا كان ما امتنع من الحكم به شرطاً في صحة إيمانه، كالامتناع من اعتقاد ما لا بد من اعتقاده، هذا هو الظاهر في الآيات المذكورة، كما قدمنا والعلم عند الله تعالى.

الصفحة رقم 115 من المصحف تحميل و استماع mp3