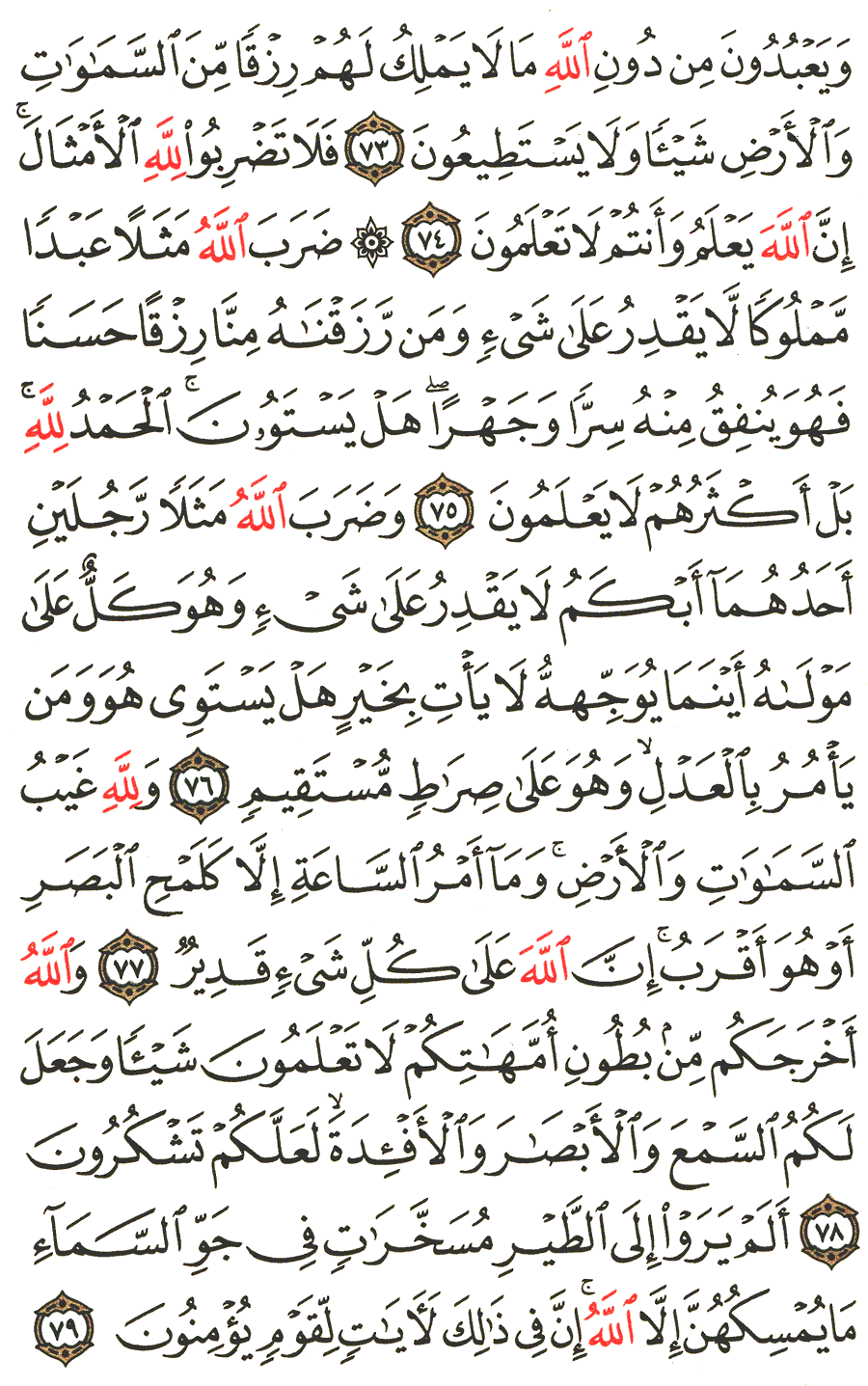

سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 275 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 275 {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ * فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلاٌّمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْسَّمْعَ وَٱلاٌّبْصَـٰرَ وَٱلأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لآيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلاٌّنْعَـٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَـٰمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَـٰثاً وَمَتَـٰعاً إِلَىٰ حِينٍ * وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَـٰلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَـٰناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ * فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ * يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ * وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ * وَإِذَا رَأى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ * وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٰؤُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْا مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَـٰذِبُونَ * وَأَلْقَوْاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ}

قوله تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم أعظم مِنَّة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة،

ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً، وجعل الإناث أزواجاً للذكور، وهذا من أعظم المنن، كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده.

وأوضح في غير هذا الموضع: أن هذه نعمة عظيمة، وأنها من آياته جل وعلا. كقوله: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجاً لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لأَيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} وقوله: {أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلاٍّنثَىٰ}، وقوله تعالى: {هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهاَ}.

واختلف العلماء في المراد بالحفدة في هذه الآية الكريمة. فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد. أي وجعل لكم من أزواجكم بنين، ومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة الأعوان والخدم مطلقاً. ومنه قول جميل: ـ حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال

أي أسرعت الولائد الخدمة، والولائد الخدم. الواحدة وليدة، ومنه قول الأعشى: كلفت مجهولها نوقاً يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا

أي أسرعوا في الخدمة. ومنه قوله في سورة الحفد التي نسخت: وإليك نسعى ونحفد. أي نسرع في طاعتك. وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف.

وقيل: الحفدة الأختان، وهم أزواج البنات، ومنه قول الشاعر: فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير

ولكنها نفس علي أبية عيوف لإصهار اللثام قذور

والقذور: التي تتنزه عن الوقوع فيما لا ينبغي، تباعداً عن التدنس بقذره.

قال مقيده عفا الله عنه: الحفدة: جمع حافد، اسم فاعل من الحفد وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في الآية. فنبين ذلك.

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد. لأن قوله {وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. ودعوى أن قوله «وحفدةً» معطوف على قوله «أَزْوَاجاً» غير ظاهرة. كما أن دعوى أنهم الأختان، وأن الأختان أزواج بناتهم، وبناتهم من أزواجهم، وغير ذلك من الأقوال ـ كله غير ظاهر. وظاهر القرآن هو ما ذكر، وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطب وغيرهما. ومعلوم: أن أولاد الرجل، وأولاد أولاده: من خدمه المسرعين في خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى.

تنبيه

في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً} ـ رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها.

حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سعلاة منهم، وكان يخبؤوها عن سنا البرق لئلا تراه فتنفر. فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة، فقالت: عمروٰ ونفرت. فلم يرها أبداً. ولذا قال علباء بن أرقم يهجو أولاد عمرو المذكور: ألا لحى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لئام النات

ليسوا بأعفاف ولا أكيات

وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء. وكذلك قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيس، أبدلت فيه السين تاء أيضاً. وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان، إذا رأت لمعان البرق تشتاق إلى أوطانها. فزعم أنه يستر عنها البرق لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته: إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالى

والسعلاة: عجوز الجن. وقد روي من حديث أبي هريرة: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحد أبوي بلقيس كان جنِّيًّا».

قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه في التفسير، وابن عساكر: وقال شارحه المنَاوي: في إسناده سعيد بن بشر قال في الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث، ثم ساق من مناكيره هذا الخبر. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. ووثقه النسائي. انتهى.

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنياً» قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. وجاء في آثار: أن الجني الأم، وذلك أن أباها ملك اليمن خرج ليصيد فعطش، فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه، فقال: يا حسنة اسقي عمك. فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت. فخطبها من أبيها، فذكر أنه جني، وزوجها منه بشرط أنه إن سألها عن شيء عملته فهو طلاقها. فأتت منه بولد ذكر، ولم يذكر قبل ذلك، فذبحته فكرب لذلك، وخاف أن يسألها فتبين منه. ثم أتت ببلقيس فاظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألها، فقالت: هذا جزائي منكٰ باشرت قتل ولدي من أجلكٰ وذلك أن أبي يسترق السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك، ثم استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنها، ويصفون ملكها، وهذا فراق بيني وبينك. فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن عساكر عن يحيى الغساني اهـ من شرح المنَاوي للجامع الصغير.

وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو السرح بن الهداهد بن شراحيل، ملكاً عظيم الشأن، وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفأ لي. وأبى أن يتزوج منهم. فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن. فولدت له بلقمة وهي بلقيس، ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «كان أحد أبوي بلقيس جنياً» ـ إلى أن قال: ـ ويقال إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيراً لملك عات، يغتصب نساء الرعية، وكان الوزير غيوراً فلم يتزوج. فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفه فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبداً. فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبداً. قال: بل يغتصبهاٰ قال: إنا قوم من الجن لا يقدر علينا. فتزوج ابنته فولدت له بلقيس ـ إلى غير ذلك من الروايات.

وقال القرطبي أيضاً: وروى وهيب بن جرير بن حازم، عن الخليل بن أحمد، عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم بلقيس من الجن، يقال لها: بلعمة بنت شيصان.

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي بلقيس جنياً ضعيف،

وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت.

مسألة

اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن. فمنعها جماعة من أهل العلم، وأباحها بعضهم.

قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتاوى السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء. لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اهـ.

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول. لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين. إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني. وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ.

وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً. فإن صح نقلاً فبها ونعمت.

قال مقيده عفا الله عنه: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه. فقوله في هذه الآية الكريمة: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً}. ممتناً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم ـ يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر.

ويؤيده قوله تعالى: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجاً لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}. فقوله: {أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰج} في معرض الامتنان ـ يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم. ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق الامتنان تعم» فقوله: {جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً} جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا، أي من نوعنا وشكلنا. مع أن قوماً من أهل الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم». والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم، وعليه درج في مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها أصح: منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا

أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن النكرة في سياق الامتنان تعم»، كقوله: {وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُور} أي فكل ماء نازل من السماء طهور. وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي. كقوله: {مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ}، وقوله: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ}، وقوله: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِم}. ويستأنس لهذا بقوله: {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم، وتعديه إلى غيره يستوجب الملام، وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة

اللواط. لأن أول الكلام {أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ} فإنه وبخهم على أمرين: أحدهما ـ إتيان الذكور. والثاني ـ ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم.

وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم، هو الكائن من أنفسهم. أي من نوعهم وشكلهم. كقوله: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً}،وقوله: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰج}، فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجاً من غير أنفسهم. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات بإنزال المطر، ولا من الأرض بإنبات النبات. وأكد عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون، أي لا يملكون أن يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاً. لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شيء.

ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق. لأن أكلهم رزقه، وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في مواضع أخر، كقوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}، وقوله: {أَمَّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّواْ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ}، وقوله: {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ} وقوله: {قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ}، وقوله: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ}، وقوله: {هَلْ مِنْ خَـٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلاٌّرْضِ}، وقوله: {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلاٌّرْضِ}، إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه

في قوله {شَيْئ} في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من الإعراب:

الأول ـ أن قوله {رِزْق} مصدر، وأن {شَيْئ} مفعول به لهذا المصدر. أي ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً من الرزق. ونظير هذا الإعراب قوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيم} فقوله {يَتِيم} مفعول به للمصدر الذي هو إطعام. أي أن يطعم يتيماً ذا مقربة. ونظيره من كلام العرب قول المرار بن منقذ التميمي: بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل

فقوله «رؤوس قوم» مفعول به للمصدر المنكر الذي هو قوله «بضرب» وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافاً أو مجرداً أو مع ال

الوجه الثاني ـ أن قوله {شَيْئ} بدل من قوله {رِزْق} بناء على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده. لا المعنى المصدري.

الوجه الثالث ـ أن يكون قوله {شَيْئ} ما ناب عن المطلق من قوله {يَمْلِكُ} أي لا يملك شيئاً من الملك، بمعنى لا يملك ملكاً قليلاً أن يرزقهم. قوله تعالى: {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلاٌّمْثَالَ}.

نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال. أي يجعلوا له أشباهاً ونظراء من خلقه، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً!

وبين هذا المعنى غير هذا الموضع. كقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ}، وقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ}، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ}. أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر. لأنه يقول للشيء كن فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: {وَمَآ أَمْرُنَآ إِلاَّ وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ}.

وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيداً عندكم. كما قال تعالى: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيب}، وقال: {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ}. واختار أبو حيان (في البحر المحيط): أن «أو» في قوله «أو هو أقرب» للإبهام على المخاطب، وتبع في ذلك الزجاج، قال: ونظيره {وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}، وقوله: {أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ}. قوله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْسَّمْعَ وَٱلاٌّبْصَـٰرَ وَٱلأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً، وجعل لهم الأسماع والأبصار والأفئدة. لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا:

أن «لعل» للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكروا. ولكنه بين في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكروا. كما قال تعالى: {ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ}، وقال: {قُلْ هُوَ ٱلَّذِىۤ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلاٌّبْصَـٰرَ وَٱلاٌّفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه

لم يأت السمع في القرآن مجموعاً، وإنما يأتي فيه بصيغة الإفراد دائماً، مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار.

وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائماً: أن أصله مصدر سمع سمعاً، والمصدر إذا جعل اسماً ذكر وأفرد. كما قال في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا

قوله تعالى: {أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لآيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن تسخيره الطير في جو السماء ما يمسكها إلا هو ـ من آياته الدالة على قدرته، واستحقاقه لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَــٰفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَـٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيرٌ}.

تنبيه

لم يذكر علماء العربية الفعل (بفتح فسكون) من صيغ جموع التكسير. قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية: أن الفعل (بفتح السكون) جمع تكسير لفاعل وصفاً لكثرة وروده في اللغة جمعاً له.

كقوله هنا: {أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ ٱلطَّيْرِ} فالطير جمع طائر، وكالصحب فإنه جمع صاحب. قال امرؤ القيس: وقوفاً بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل

فقوله «صحبي» أي أصحابي. وكالركب فإنه جمع راكب. قال تعالى: {وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ} وقال ذو الرمة: أستحدث الركب عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب

فالركب جمع راكب. وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله «عن أشياعهم». وكالشرب فإنه جمع شارب. ومنه قول نابغة ذبيان: كأنه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد

فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله «نسوه..» إلخ وكالسفر فإنه جمع سافر. ومنه حديث: «أتموا فإنا قوم سفر». وقول الشنفرى: كأن وغاها حجرتيه وجاله أضاميم من سفر القبائل نزل

وكالرجل جمع راجل. ومنه قراءة الجمهور {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} بسكون الجيم. وأما على قراءة حفص عن عاصم بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام.

فمعناه معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب، فلا نطيل به الكلام. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة منته على خلقه. بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحر، أي والبرد. لأن ما يقي الحر من اللباس يقي البرد. والمراد بهذه السرابيل: القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف. وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا الموضع. كقوله: {يَـٰبَنِىۤ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشً}، وقوله: {يَـٰبَنِىۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. أي وتلك الزينة هي ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا {وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ} المراد بها الدروع ونحوها، مما يقي لابسه وقع السلاح، ويسلمه من بأسه.

وقد بين أيضاً هذه النعمة الكبرى، واستحقاق من أنعم بها لأن يشكر له في غير هذا الموضع. كقوله: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ}. وإطلاق السرابيل على الدروع ونحوها معروف. ومنه قول كعب بن زهير:

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل

قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَ}. ذكر جل وعلا في هذة الآية الكريمة: أن الكفار يعرفون نعمة الله. لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم، ويدبر شؤونهم، ثم ينكرون هذه النعمة. فيبعدون معه غيره، ويسوونه بما لا ينفع ولا يضر، ولا يغني شيئاً.

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة. كقوله: {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلاٌّرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلاٌّبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلاٌّمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ}.

فقوله: {فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ} دليل على معرفتهم نعمته. وقوله: {فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ} دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل هذا كثيرة جداً.

وروي عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن أعرابياً أتى النَّبي صلى الله عليه وسلم فسأله. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنً} فقال الأعرابي: نعمٰ قال: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلاٌّنْعَـٰمِ بُيُوتً}. قال الأعرابي: نعمٰ ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي: نعمٰ حتى بلغ {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} فولى الأعرابي. فأنزل الله: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَ}. وعن السدي رحمه الله: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ} أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها. أي يكذبونه وينكرون صدقه.

وقد بين جل وعلا: أن بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم من منن الله عليهم. كما قال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ}. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. وذلك في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ}. وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدة، ثم ينكرونها في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك، كقوله: {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ}، ونحوها من الآيات ـ إلى غير ذلك من الأقوال في الآية.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون. أطلق الأكثر وأراد الكل. قاله القرطبي والشوكاني. وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم. أو أراد كفر الجحود، ولم يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهل. قوله تعالى: {ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُو}. لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة متعلق الإذن في قوله {لاَ يُؤْذَنُ} ولكنه بين في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذار. أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله، وذلك في قوله: {هَـٰذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ}.

فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هنا، وبين ما جاء في القرآن من اعتذارهم. كقوله تعالى عنهم: {وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}، وقوله: {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ}، وقوله: {بَل لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئ}، ونحو ذلك من الآيات.

فالجواب ـ من أوجه:

منها ـ أنهم يتعذرون حتى إذا قيل لهم: أخسؤوا فيها ولا تكلمون، انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق. كما قال تعالى: {وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ}.

ومنها ـ أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم، يصدق عليه في لغة العرب: أنه ليس بشيء، ولذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله: {صُمٌّ بُكْمٌ} مع قوله عنهم:

{وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ} أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. وقال عنهم أيضاً: {فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم، مع تصريحه بأنهم بكم ـ يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء، كما هو واضح. وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي: وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها

وقد بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في مواضع منه. والترتيب بـ «ثمَّ» في قوله في هذه الآية الكريمة: {ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُو} على قوله: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدً} لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم. قوله تعالى: {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ}. اعلم أولاً ـ أن استعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى. أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويسره. وتستعمل أيضاً في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى العتبى. أي رجع إلى ما يحب العاتب ويرضى، فإذا علمت ذلك ـ فاعلم أن في قوله: {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} وجهين من التفسير متقاربي المعنى.

قال بعض أهل العلم: {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} أي لا تطلب منهم العتبى، بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا.

وقال بعض العلماء: {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} أي يعتبون، بمعنى يزال عنهم العتب، ويعطون العتبى وهي الرضا. لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة الجمهور: {وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ} أي وإن يطلبوا العتبى ـ وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم ـ فما هم من المعتبين. بصيغة اسم المفعول: أي المعطين العتبى وهي الرضا عنهم. لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع

أي لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاه. وقول النابغة: فإن كنت مظلوماً فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب

وأما قول بشر بن أبي خازم: غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم

يعني أعتبناهم بالسيف، أي أرضيناهم بالقتل. فهو من قبيل التهكم، كقول عمرو بن معدي كرب: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع

لأن القتل ليس بإرضاء، والضرب الوجيع ليس بتحية.

وأما على قراءة من قرأ {وَإِن يَسْتَعْتِبُوا} بالبناء للمفعول {فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ} بصيغة اسم الفاعل، فالمعنى: أنهم لو طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله، فما هم من المعتبين: أي الراجعين إلى ما يرضي ربهم، بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّواْ لَعَـٰدُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ}. قوله تعالى: {وَإِذَا رَأى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا العذاب لا يخفف عنهم، ولا ينظرون أي لا يمهلون، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. وبين أنهم يرون النار وأنها تراهم، وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم. كقوله تعالى: {لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ}، وقوله: {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفً}، وقوله: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِير}، وقوله: {إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُتَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ}، وقوله: {وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعً} إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٰؤُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْا مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَـٰذِبُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونكٰ وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك فيقولون لهم: كذبتمٰ ما كنتم إيانا تعبدونٰ

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة. كقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَوَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ}، وقوله: {وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّ}، وقوله: {ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّـٰصِرِينَ}، وقوله: {وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ}، وقوله: {فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم، مع أن الواقع خلاف ما قالوا، وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله فالجواب ـ أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة، وأن عبادتهم حق، وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء. ولذلك هم صادقون فيما ألقوا إليهم من القول، ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم لربهم: هؤلاء شركاؤنا، قيل ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم.

وقيل: ليكونوا شركاءهم في العذاب، كما قال تعالى: {رَبَّنَا هَـٰؤُلاۤءِ أَضَلُّونَا فَأاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ}، وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعاً في قوله: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}. وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيراً بقوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}، لأنهم ما عبدوهم برضاهم. بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده جلَّ وعلا. قوله تعالى: {وَأَلْقَوْاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}. إلقاؤهم إلى الله السلم: هو انقيادهم له، وخضوعهم. حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله: {فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ}. والآيات الدالة على ذلك كثيرة. كقوله: {بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ} وقوله: {وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ} ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفاً من ذلك في الكلام على قوله: {فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ}.

وقوله: {وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} أي غاب عنهم واضحمل ما كانوا يفترونه. من أن شركاءهم تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى. كما قال تعالى: {وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاۤءِ شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ}، وكقوله: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ}. وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة. كقوله تعالى: {وَرُدُّوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَـٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}، وقوله: {فَعَلِمُوۤاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}. وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن وفي اللغة بشواهدها. قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ}. اعلم أولاً أن «صد» تستعمل في اللغة العربية استعمالين: أحدهما ـ أن تستعمل متعدية إلى المفعول، كقوله تعالى: {هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ}، ومضارع هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس، ومصدرها «الصد» على القياس أيضاً. والثاني ـ أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول، ومصدر هذه «الصدود» على القياس، وفي مضارعها الكسر على القياس، والضم على السماع. وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله: {إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} بالكسر والضم.

فإذا عرفت ذلك ـ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ} محتمل لأن تكون «صد» متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. على حد قوله في الخلاصة: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جواباً أو حصر

ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول، ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية، والمفعول محذوف، أي وصدوا الناس عن سبيل الله.

الأولى ـ أنا لو قدرنا «صد» لازمة، وأن معناها: صدودهم في أنفسهم عن الإسلام ـ لكان ذلك تكراراً من غير فائدة مع قوله {ٱلَّذِينَ كَفَرُوا} بل معنى الآية: كفروا في أنفسهم، وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفار أيضاً.

القرينة الثانية ـ قوله تعالى: {زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ} فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم، والعذاب المزيدة فوقه: هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم. بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ}، وقوله: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ}. كما تقدم إيضاحه.

القرينة الثالثة ـ قوله: {بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ} فإنه يدل على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم، وقوله {فَوْقَ ٱلْعَذَابِ} أي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود. أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، وحيات مثل أعناق الإبل، وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاٰ والعلم عند الله تعالى.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 275 {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَبِٱلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ * فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلاٌّمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ * ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ * وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَآ أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْسَّمْعَ وَٱلاٌّبْصَـٰرَ وَٱلأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لآيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلاٌّنْعَـٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَـٰمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَـٰثاً وَمَتَـٰعاً إِلَىٰ حِينٍ * وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَـٰلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَـٰناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ * فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ * يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ * وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ * وَإِذَا رَأى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ * وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٰؤُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْا مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَـٰذِبُونَ * وَأَلْقَوْاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ * ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ}

قوله تعالى: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم أعظم مِنَّة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة،

ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكوراً وإناثاً، وجعل الإناث أزواجاً للذكور، وهذا من أعظم المنن، كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده.

وأوضح في غير هذا الموضع: أن هذه نعمة عظيمة، وأنها من آياته جل وعلا. كقوله: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجاً لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لأَيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} وقوله: {أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلاٍّنثَىٰ}، وقوله تعالى: {هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهاَ}.

واختلف العلماء في المراد بالحفدة في هذه الآية الكريمة. فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد. أي وجعل لكم من أزواجكم بنين، ومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة الأعوان والخدم مطلقاً. ومنه قول جميل: ـ حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال

أي أسرعت الولائد الخدمة، والولائد الخدم. الواحدة وليدة، ومنه قول الأعشى: كلفت مجهولها نوقاً يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا

أي أسرعوا في الخدمة. ومنه قوله في سورة الحفد التي نسخت: وإليك نسعى ونحفد. أي نسرع في طاعتك. وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف.

وقيل: الحفدة الأختان، وهم أزواج البنات، ومنه قول الشاعر: فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير

ولكنها نفس علي أبية عيوف لإصهار اللثام قذور

والقذور: التي تتنزه عن الوقوع فيما لا ينبغي، تباعداً عن التدنس بقذره.

قال مقيده عفا الله عنه: الحفدة: جمع حافد، اسم فاعل من الحفد وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في الآية. فنبين ذلك.

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد. لأن قوله {وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} دليل ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. ودعوى أن قوله «وحفدةً» معطوف على قوله «أَزْوَاجاً» غير ظاهرة. كما أن دعوى أنهم الأختان، وأن الأختان أزواج بناتهم، وبناتهم من أزواجهم، وغير ذلك من الأقوال ـ كله غير ظاهر. وظاهر القرآن هو ما ذكر، وهو اختيار ابن العربي المالكي والقرطب وغيرهما. ومعلوم: أن أولاد الرجل، وأولاد أولاده: من خدمه المسرعين في خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى.

تنبيه

في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً} ـ رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها.

حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سعلاة منهم، وكان يخبؤوها عن سنا البرق لئلا تراه فتنفر. فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة، فقالت: عمروٰ ونفرت. فلم يرها أبداً. ولذا قال علباء بن أرقم يهجو أولاد عمرو المذكور: ألا لحى الله بني السعلاة عمرو بن يربوع لئام النات

ليسوا بأعفاف ولا أكيات

وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء. وكذلك قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيس، أبدلت فيه السين تاء أيضاً. وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان، إذا رأت لمعان البرق تشتاق إلى أوطانها. فزعم أنه يستر عنها البرق لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته: إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالى

والسعلاة: عجوز الجن. وقد روي من حديث أبي هريرة: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «أحد أبوي بلقيس كان جنِّيًّا».

قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه في التفسير، وابن عساكر: وقال شارحه المنَاوي: في إسناده سعيد بن بشر قال في الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث، ثم ساق من مناكيره هذا الخبر. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. ووثقه النسائي. انتهى.

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنياً» قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة. وجاء في آثار: أن الجني الأم، وذلك أن أباها ملك اليمن خرج ليصيد فعطش، فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه، فقال: يا حسنة اسقي عمك. فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت. فخطبها من أبيها، فذكر أنه جني، وزوجها منه بشرط أنه إن سألها عن شيء عملته فهو طلاقها. فأتت منه بولد ذكر، ولم يذكر قبل ذلك، فذبحته فكرب لذلك، وخاف أن يسألها فتبين منه. ثم أتت ببلقيس فاظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألها، فقالت: هذا جزائي منكٰ باشرت قتل ولدي من أجلكٰ وذلك أن أبي يسترق السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك، ثم استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنها، ويصفون ملكها، وهذا فراق بيني وبينك. فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن عساكر عن يحيى الغساني اهـ من شرح المنَاوي للجامع الصغير.

وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو السرح بن الهداهد بن شراحيل، ملكاً عظيم الشأن، وكان يقول لملوك الأطراف: ليس أحد منكم كفأ لي. وأبى أن يتزوج منهم. فزوجوه امرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت السكن. فولدت له بلقمة وهي بلقيس، ولم يكن له ولد غيرها. وقال أبو هريرة: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «كان أحد أبوي بلقيس جنياً» ـ إلى أن قال: ـ ويقال إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيراً لملك عات، يغتصب نساء الرعية، وكان الوزير غيوراً فلم يتزوج. فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفه فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبداً. فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبداً. قال: بل يغتصبهاٰ قال: إنا قوم من الجن لا يقدر علينا. فتزوج ابنته فولدت له بلقيس ـ إلى غير ذلك من الروايات.

وقال القرطبي أيضاً: وروى وهيب بن جرير بن حازم، عن الخليل بن أحمد، عن عثمان بن حاضر قال: كانت أم بلقيس من الجن، يقال لها: بلعمة بنت شيصان.

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي بلقيس جنياً ضعيف،

وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت.

مسألة

اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن. فمنعها جماعة من أهل العلم، وأباحها بعضهم.

قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتاوى السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء. لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اهـ.

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول. لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين. إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني. وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهـ.

وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً. فإن صح نقلاً فبها ونعمت.

قال مقيده عفا الله عنه: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصاً يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه. فقوله في هذه الآية الكريمة: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً}. ممتناً على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم ـ يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجاً تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر.

ويؤيده قوله تعالى: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجاً لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}. فقوله: {أَنْ خَلَقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوٰج} في معرض الامتنان ـ يدل على أنه ما خلق لهم أزواجاً من غير أنفسهم. ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق الامتنان تعم» فقوله: {جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً} جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج المخلوقة لنا فيما هو من أنفسنا، أي من نوعنا وشكلنا. مع أن قوماً من أهل الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم». والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم، وعليه درج في مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها أصح: منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا

أما في سياق الامتنان فالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن النكرة في سياق الامتنان تعم»، كقوله: {وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُور} أي فكل ماء نازل من السماء طهور. وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي. كقوله: {مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ}، وقوله: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ}، وقوله: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِم}. ويستأنس لهذا بقوله: {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم، وتعديه إلى غيره يستوجب الملام، وإن كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة

اللواط. لأن أول الكلام {أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ} فإنه وبخهم على أمرين: أحدهما ـ إتيان الذكور. والثاني ـ ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم.

وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم، هو الكائن من أنفسهم. أي من نوعهم وشكلهم. كقوله: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجً}،وقوله: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰج}، فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجاً من غير أنفسهم. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات بإنزال المطر، ولا من الأرض بإنبات النبات. وأكد عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون، أي لا يملكون أن يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاً. لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شيء.

ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق. لأن أكلهم رزقه، وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في مواضع أخر، كقوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}، وقوله: {أَمَّنْ هَـٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّواْ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ}، وقوله: {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ} وقوله: {قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيّاً فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ}، وقوله: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ}، وقوله: {هَلْ مِنْ خَـٰلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلاٌّرْضِ}، وقوله: {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلاٌّرْضِ}، إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه

في قوله {شَيْئ} في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من الإعراب:

الأول ـ أن قوله {رِزْق} مصدر، وأن {شَيْئ} مفعول به لهذا المصدر. أي ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئاً من الرزق. ونظير هذا الإعراب قوله تعالى: {أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ يَتِيم} فقوله {يَتِيم} مفعول به للمصدر الذي هو إطعام. أي أن يطعم يتيماً ذا مقربة. ونظيره من كلام العرب قول المرار بن منقذ التميمي: بضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل

فقوله «رؤوس قوم» مفعول به للمصدر المنكر الذي هو قوله «بضرب» وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافاً أو مجرداً أو مع ال

الوجه الثاني ـ أن قوله {شَيْئ} بدل من قوله {رِزْق} بناء على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده. لا المعنى المصدري.

الوجه الثالث ـ أن يكون قوله {شَيْئ} ما ناب عن المطلق من قوله {يَمْلِكُ} أي لا يملك شيئاً من الملك، بمعنى لا يملك ملكاً قليلاً أن يرزقهم. قوله تعالى: {فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلاٌّمْثَالَ}.

نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال. أي يجعلوا له أشباهاً ونظراء من خلقه، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً!

وبين هذا المعنى غير هذا الموضع. كقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ}، وقوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ}، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ}. أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر. لأنه يقول للشيء كن فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: {وَمَآ أَمْرُنَآ إِلاَّ وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ}.

وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيداً عندكم. كما قال تعالى: {إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ قَرِيب}، وقال: {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ}. واختار أبو حيان (في البحر المحيط): أن «أو» في قوله «أو هو أقرب» للإبهام على المخاطب، وتبع في ذلك الزجاج، قال: ونظيره {وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}، وقوله: {أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ}. قوله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْسَّمْعَ وَٱلاٌّبْصَـٰرَ وَٱلأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً، وجعل لهم الأسماع والأبصار والأفئدة. لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا:

أن «لعل» للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكروا. ولكنه بين في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكروا. كما قال تعالى: {ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَـٰهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ}، وقال: {قُلْ هُوَ ٱلَّذِىۤ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلاٌّبْصَـٰرَ وَٱلاٌّفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

تنبيه

لم يأت السمع في القرآن مجموعاً، وإنما يأتي فيه بصيغة الإفراد دائماً، مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار.

وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائماً: أن أصله مصدر سمع سمعاً، والمصدر إذا جعل اسماً ذكر وأفرد. كما قال في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا

قوله تعالى: {أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَٰتٍ فِى جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱللَّهُ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لآيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن تسخيره الطير في جو السماء ما يمسكها إلا هو ـ من آياته الدالة على قدرته، واستحقاقه لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَــٰفَّـٰتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ ٱلرَّحْمَـٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ بَصِيرٌ}.

تنبيه

لم يذكر علماء العربية الفعل (بفتح فسكون) من صيغ جموع التكسير. قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية: أن الفعل (بفتح السكون) جمع تكسير لفاعل وصفاً لكثرة وروده في اللغة جمعاً له.

كقوله هنا: {أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ ٱلطَّيْرِ} فالطير جمع طائر، وكالصحب فإنه جمع صاحب. قال امرؤ القيس: وقوفاً بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل

فقوله «صحبي» أي أصحابي. وكالركب فإنه جمع راكب. قال تعالى: {وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ} وقال ذو الرمة: أستحدث الركب عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب

فالركب جمع راكب. وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله «عن أشياعهم». وكالشرب فإنه جمع شارب. ومنه قول نابغة ذبيان: كأنه خارجاً من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد

فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله «نسوه..» إلخ وكالسفر فإنه جمع سافر. ومنه حديث: «أتموا فإنا قوم سفر». وقول الشنفرى: كأن وغاها حجرتيه وجاله أضاميم من سفر القبائل نزل

وكالرجل جمع راجل. ومنه قراءة الجمهور {وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ} بسكون الجيم. وأما على قراءة حفص عن عاصم بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام.

فمعناه معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب، فلا نطيل به الكلام. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة منته على خلقه. بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحر، أي والبرد. لأن ما يقي الحر من اللباس يقي البرد. والمراد بهذه السرابيل: القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف. وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا الموضع. كقوله: {يَـٰبَنِىۤ آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَٰرِى سَوْءَٰتِكُمْ وَرِيشً}، وقوله: {يَـٰبَنِىۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}. أي وتلك الزينة هي ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا {وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ} المراد بها الدروع ونحوها، مما يقي لابسه وقع السلاح، ويسلمه من بأسه.

وقد بين أيضاً هذه النعمة الكبرى، واستحقاق من أنعم بها لأن يشكر له في غير هذا الموضع. كقوله: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ}. وإطلاق السرابيل على الدروع ونحوها معروف. ومنه قول كعب بن زهير:

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل

قوله تعالى: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَ}. ذكر جل وعلا في هذة الآية الكريمة: أن الكفار يعرفون نعمة الله. لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم، ويدبر شؤونهم، ثم ينكرون هذه النعمة. فيبعدون معه غيره، ويسوونه بما لا ينفع ولا يضر، ولا يغني شيئاً.

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة. كقوله: {قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلاٌّرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وٱلاٌّبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلاٌّمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ}.

فقوله: {فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ} دليل على معرفتهم نعمته. وقوله: {فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ} دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل هذا كثيرة جداً.

وروي عن مجاهد: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة: أن أعرابياً أتى النَّبي صلى الله عليه وسلم فسأله. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنً} فقال الأعرابي: نعمٰ قال: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلاٌّنْعَـٰمِ بُيُوتً}. قال الأعرابي: نعمٰ ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي: نعمٰ حتى بلغ {كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ} فولى الأعرابي. فأنزل الله: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَ}. وعن السدي رحمه الله: {يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ} أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها. أي يكذبونه وينكرون صدقه.

وقد بين جل وعلا: أن بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم من منن الله عليهم. كما قال تعالى: {لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ}. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. وذلك في قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ}. وقيل: يعرفون نعمة الله في الشدة، ثم ينكرونها في الرخاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك، كقوله: {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ}، ونحوها من الآيات ـ إلى غير ذلك من الأقوال في الآية.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ} قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون. أطلق الأكثر وأراد الكل. قاله القرطبي والشوكاني. وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم. أو أراد كفر الجحود، ولم يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهل. قوله تعالى: {ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُو}. لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة متعلق الإذن في قوله {لاَ يُؤْذَنُ} ولكنه بين في (المرسلات) أن متعلق الإذن الاعتذار. أي لا يؤذن لهم في الاعتذار، لأنهم ليس لهم عذر يصح قبوله، وذلك في قوله: {هَـٰذَا يَوْمُ لاَ يَنطِقُونَ وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ}.

فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هنا، وبين ما جاء في القرآن من اعتذارهم. كقوله تعالى عنهم: {وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}، وقوله: {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ}، وقوله: {بَل لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئ}، ونحو ذلك من الآيات.

فالجواب ـ من أوجه:

منها ـ أنهم يتعذرون حتى إذا قيل لهم: أخسؤوا فيها ولا تكلمون، انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق. كما قال تعالى: {وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ}.

ومنها ـ أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم، يصدق عليه في لغة العرب: أنه ليس بشيء، ولذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله: {صُمٌّ بُكْمٌ} مع قوله عنهم:

{وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ} أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. وقال عنهم أيضاً: {فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ} فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم، مع تصريحه بأنهم بكم ـ يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء، كما هو واضح. وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي: وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها

وقد بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في مواضع منه. والترتيب بـ «ثمَّ» في قوله في هذه الآية الكريمة: {ثُمَّ لاَ يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُو} على قوله: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدً} لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم. قوله تعالى: {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ}. اعلم أولاً ـ أن استعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى. أي الرجوع إلى ما يرضي العاتب ويسره. وتستعمل أيضاً في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى العتبى. أي رجع إلى ما يحب العاتب ويرضى، فإذا علمت ذلك ـ فاعلم أن في قوله: {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} وجهين من التفسير متقاربي المعنى.

قال بعض أهل العلم: {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} أي لا تطلب منهم العتبى، بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم، لأن الآخرة ليست بدار تكليف، فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا.

وقال بعض العلماء: {وَلاَ هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} أي يعتبون، بمعنى يزال عنهم العتب، ويعطون العتبى وهي الرضا. لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة الجمهور: {وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ} أي وإن يطلبوا العتبى ـ وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم ـ فما هم من المعتبين. بصيغة اسم المفعول: أي المعطين العتبى وهي الرضا عنهم. لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع

أي لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضاه. وقول النابغة: فإن كنت مظلوماً فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب

وأما قول بشر بن أبي خازم: غضبت تميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبوا بالصيلم

يعني أعتبناهم بالسيف، أي أرضيناهم بالقتل. فهو من قبيل التهكم، كقول عمرو بن معدي كرب: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع

لأن القتل ليس بإرضاء، والضرب الوجيع ليس بتحية.

وأما على قراءة من قرأ {وَإِن يَسْتَعْتِبُوا} بالبناء للمفعول {فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ} بصيغة اسم الفاعل، فالمعنى: أنهم لو طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله، فما هم من المعتبين: أي الراجعين إلى ما يرضي ربهم، بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله تعالى: {وَلَوْ رُدُّواْ لَعَـٰدُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ}. قوله تعالى: {وَإِذَا رَأى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا العذاب لا يخفف عنهم، ولا ينظرون أي لا يمهلون، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. وبين أنهم يرون النار وأنها تراهم، وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم. كقوله تعالى: {لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ}، وقوله: {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفً}، وقوله: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِير}، وقوله: {إِذَآ أُلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِىَ تَفُورُتَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ}، وقوله: {وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعً} إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَـٰؤُلآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوْا مِن دُونِكَ فَألْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَـٰذِبُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونكٰ وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك فيقولون لهم: كذبتمٰ ما كنتم إيانا تعبدونٰ

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة. كقوله: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَـٰفِلُونَوَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَـٰفِرِينَ}، وقوله: {وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَـٰدَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّ}، وقوله: {ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّـٰصِرِينَ}، وقوله: {وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ}، وقوله: {فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم، مع أن الواقع خلاف ما قالوا، وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله فالجواب ـ أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة، وأن عبادتهم حق، وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء. ولذلك هم صادقون فيما ألقوا إليهم من القول، ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم لربهم: هؤلاء شركاؤنا، قيل ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم.

وقيل: ليكونوا شركاءهم في العذاب، كما قال تعالى: {رَبَّنَا هَـٰؤُلاۤءِ أَضَلُّونَا فَأاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ}، وقد نص تعالى على أنهم وما يعبدونه من دون الله في النار جميعاً في قوله: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ}. وأخرج من ذلك الملائكة وعيسى وعزيراً بقوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ}، لأنهم ما عبدوهم برضاهم. بل لو أطاعوهم لأخلصوا العبادة لله وحده جلَّ وعلا. قوله تعالى: {وَأَلْقَوْاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}. إلقاؤهم إلى الله السلم: هو انقيادهم له، وخضوعهم. حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله: {فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ}. والآيات الدالة على ذلك كثيرة. كقوله: {بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ} وقوله: {وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ} ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفاً من ذلك في الكلام على قوله: {فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ}.

وقوله: {وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} أي غاب عنهم واضحمل ما كانوا يفترونه. من أن شركاءهم تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى. كما قال تعالى: {وَيَقُولُونَ هَـٰؤُلاۤءِ شُفَعَـٰؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ}، وكقوله: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ}. وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة. كقوله تعالى: {وَرُدُّوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَـٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}، وقوله: {فَعَلِمُوۤاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}. وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن وفي اللغة بشواهدها. قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ}. اعلم أولاً أن «صد» تستعمل في اللغة العربية استعمالين: أحدهما ـ أن تستعمل متعدية إلى المفعول، كقوله تعالى: {هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ}، ومضارع هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس، ومصدرها «الصد» على القياس أيضاً. والثاني ـ أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول، ومصدر هذه «الصدود» على القياس، وفي مضارعها الكسر على القياس، والضم على السماع. وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله: {إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} بالكسر والضم.

فإذا عرفت ذلك ـ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ} محتمل لأن تكون «صد» متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. على حد قوله في الخلاصة: وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جواباً أو حصر

ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول، ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية، والمفعول محذوف، أي وصدوا الناس عن سبيل الله.

الأولى ـ أنا لو قدرنا «صد» لازمة، وأن معناها: صدودهم في أنفسهم عن الإسلام ـ لكان ذلك تكراراً من غير فائدة مع قوله {ٱلَّذِينَ كَفَرُوا} بل معنى الآية: كفروا في أنفسهم، وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفار أيضاً.

القرينة الثانية ـ قوله تعالى: {زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ} فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم، والعذاب المزيدة فوقه: هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم. بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ}، وقوله: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ}. كما تقدم إيضاحه.

القرينة الثالثة ـ قوله: {بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ} فإنه يدل على أنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم، وقوله {فَوْقَ ٱلْعَذَابِ} أي الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم. وعن ابن مسعود. أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، وحيات مثل أعناق الإبل، وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منهاٰ والعلم عند الله تعالى.

الصفحة رقم 275 من المصحف تحميل و استماع mp3