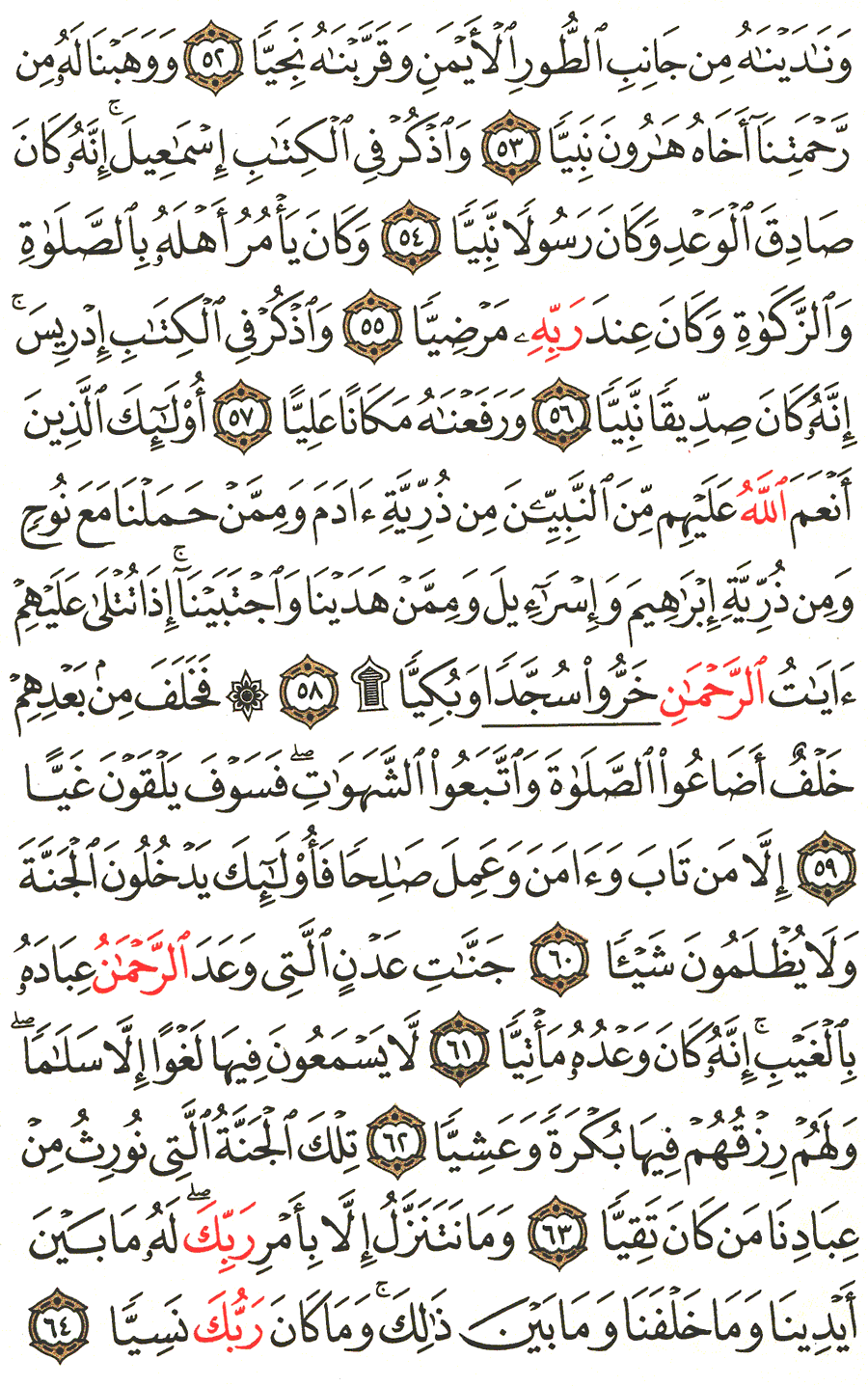

سورة مريم | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 309 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 309

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاٌّيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً * وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيّاً * وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَـٰدِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً * وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّـلَوٰةِ وَٱلزَّكَـوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً * وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيَّاً * وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً * أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّيْنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّاً * فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَـوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيّاً * إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً * جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً * لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلَـٰماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً * تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً * وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً * رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً * وَيَقُولُ ٱلإِنْسَـٰنُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً * أَوَلاَ يَذْكُرُ إلإِنْسَـٰنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً}

قوله تعالى: {وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاٌّيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِياّ}. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى ذكره: ونادينا موسى من ناحية الجبل. ويعني بالأيمن يمين موسى. لأن الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال: قام عن يمين القبلة وعن شمالها، وهذه القصة جاءت مبينة في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى. وذلك أن موسى لما قضى الأجل الذي بينه وبين صهره، وسار بأهله راجعاً من مدين إلى مصر آنس من جانب الطور ناراً، فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من يدله على الطريق، وليأتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا بها. فناداه الله وأرسله إلى فرعون، وشفعه في أخيه هارون فأرسله معه، وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا واليد ليستأنس بذلك قبل حضوره عند فرعون. لأنه لما رأى العصا في المرة الأولى صارت ثعباناً ولى مدبراً ولم يعقب. فلو فعل ذلك عندما انقلبت ثعباناً لما طالبه فرعون وقومه بآية لكان غير ذلك لائق، ولأجل هذا مرن عليها في أول مرة ليكون مستأنساً غير خائف منها حين تصير ثعباناً مبيناً قال تعالى في سورة «طه»: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰإِذْ رَأَى نَاراً فَقَالَ لاًّهْلِهِ ٱمْكُثُوۤاْ إِنِّىۤ ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّىۤ آتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِىَ يٰمُوسَىٰ إِنِّىۤ أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى لاَ تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوۤاْ إِلَىٰ مَآ إِنَّنِىۤ أَنَا ٱللَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاۤ أَنَاْ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ} ، وقوله: {وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاٌّيْمَنِ} هو معنى قوله في «طه»: {فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِىَ يٰمُوسَىٰ إِنِّىۤ أَنَاْ رَبُّكَ}.

وقوله {بِقَبَسٍ} أي شهاب. بدليل قوله في «النمل»: {أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ} وذلك هو المراد بالجذوة في قوله: {أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ} ، وقوله: {أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى} أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. لأنهم كانوا ضلوا الطريق، والزمن زمن برد، وقوله: {ءَانَسْتُ نَار} أي أبصرتها. وقوله: {فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ} قال بعض العلماء: لأنهما كانتا من جلد حمار غير ذكي، ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة، نقله عنهم القرطبي وغيره. وروي أيضاً عن علي والحسن والزهري كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور، ونقله ابن كثير عن علي وأبي أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكر. وجاء فيه حديث مرفوع من حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي وغيره ولا يصح. وفيه أقوال أخر للعلماء غير ذلك. وأظهرها عندي والله تعالى أعلم: أن الله أمره بخلع نعليه أن نزعهما من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه، فإن نداء الله لعبده أمر عظيم، يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع. والله تعالى أعلم. وقول من قال: إنه أمر بخلعهما احتراماً للبقعة يدل له أنه أتبع أمره بخلعهما بقوله: {إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى} وقد تقرر في (مسك الإيماء والتنبيه): أن «إن» من حروف التعليل. وأظهر الأقوال في قوله «طوى»: أنه اسم للوادي، فهو يدل من الوادي أو عطف بيان. وفيه أقوال أخر غير ذلك. وقوله: {وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ} أي اصطفيتك برسالتي، كقوله: {إِنْى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَـٰلَـٰتِي وَبِكَلَـٰمِي} ومعنى الاستعلاء في قوله: {آتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ} أن المصطلين بالنار يستعلون المكان القريب منها. ونظير ذلك من كلام العرب قول الأعشى: تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق

قال تعالى في سورة «النمل»: {وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لاًّهْلِهِ إِنِّىۤ آنَسْتُ نَاراً سَأاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَن بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَـٰنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ يٰمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ} . فقوله في «النمل»: {فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ} هو معنى قوله في «مريم»: {وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاٌّيْمَنِ} . وقوله في «طه»: {فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِىَ يٰمُوسَىٰ} ، وقوله: {سَأاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ} هو معنى قوله في «طه»: {أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى} أي من يدلني على الطريق فيخبرني عنها فآتيكم بخبره عنها. وقال تعالى في سورة «القصص»: {فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلاٌّجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَاراً قَالَ لاًّهْلِهِ ٱمْكُثُوۤاْ إِنِّىۤ ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّىۤ ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّآ أَتَـٰهَا نُودِىَ مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِى ٱلأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ} .

فالنداء في هذه الآية هو المذكورة في «مريم»، وطه. والنمل» وقد بيَّن هنا أنه نودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فدلت الآيات على أن الشجرة التي رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو الطور، وفي يمين الوادي المقدس الذي هو طوى على القول بأن طوى اسم له. وقد قدمنا قول ابن جرير: أن المراد يمين موسى. لأن الجبل ومثله الوادي لا يمين له ولا شمال. وقال ابن كثير في قوله {نُودِىَ مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِى ٱلأَيْمَنِ} أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب. كما قال تعالى: {وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِىِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلاٌّمْرَ} فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه ا هـ منه ـ وهو معنى قوله: {وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاٌّيْمَنِ} ، وقوله: {وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ} .

والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة ـ نداء الله له. فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى. ولا يعقل أنه كلام مخلوق، ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة. إذ لا يمكن أن يقول غير الله: {إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ} ، ولا أن يقول: {إِنَّنِىۤ أَنَا ٱللَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاۤ أَنَاْ فَٱعْبُدْنِى} ولو فرض أن الكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله، كقول فرعون {أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلاٌّعْلَىٰ} على سبيل فرض المحال ـ فلا يمكن أن يذكره الله في معرض أنه حق وصواب.

فقوله: {إِنَّنِىۤ أَنَا ٱللَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاۤ أَنَاْ فَٱعْبُدْنِى}، وقوله: {إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ}ـ صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك. كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام.

وقوله تعالى: {مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِى ٱلأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ} قال الزمخشري في الكشاف: «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية. أي أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة و{مِنَ ٱلشَّجَرَةِ} بدل من قوله {مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِى} بدل اشتمال. لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطىء. كقوله: {لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ لِبُيُوتِهِمْ} .

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: {نُودِىَ مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِى ٱلأَيْمَنِ}: قال المهدوي: وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه، وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء ـ انتهى منه. وشاطىء الوادي جانبه. وقال بعض أهل العلم: معنى «الأيمن» في قوله: {مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِى ٱلأَيْمَنِ}. وقوله: {وَنَـٰدَيْنَـٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلاٌّيْمَنِ} من اليمن وهو البركة. لأن تلك البلاد بارك الله فيها. وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى «نور» وهو يظنها ناراً. وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد إلا خضرة وحسناً. قيل هي شجرة عوسج. وقيل شجرة عليق. وقيل شجرة عناب. وقيل سمرة. والله تعالى أعلم.

وقوله تعالى في سورة «النمل»: {فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَن بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَ} اختلفت عبارات المفسرين في المراد بـ {مَن فِى ٱلنَّارِ} في هذه الآية في سورة «النمل» فقال بعضهم:

هو الله جل وعلا، وممن روي عنه هذا القول: ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب قالوا: «بورك من في النار» أي تقدس الله وتعالى. وقالوا: كان نور رب العالمين في الشجرة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجا به النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه».

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن. ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة. سواء قلنا: إنها نار أو نور، سبحانه جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلالهٰ وتأويل ذلك بـ {مَن فِى ٱلنَّارِ} سلطانه وقدرته لا يصح. لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ـ وبه تعلم أن قول أبي حيان في «البحر المحيط»: قال ابن عباس، وابن جبير، والحسن وغيرهم: أراد بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا أثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف. أي بورك من قدرته وسلطانه في النار ا هـ أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات، ولم يصب فيما ذكر من التأويل. والله أعلم. وقال بعضهم: إن معنى {بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ} أي بوركت النار لأنها نور. وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى. وقال بعضهم: أن {بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ} أي بوركت الشجرة التي تتقد فيها النار. وبعده عن ظاهر القرآن أيضاً واضح كما ترى. وإطلاق لفظة «من» على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى.

وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم ـ قول من قال: إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى. وأن معنى {بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ} أي الملائكة الذين هم في ذلك النور ومن حولها. أي وبورك الملائكة الذين هم حولها، وبورك موسى لأنه حولها معهم. وممن يروى عنه هذا: السدي. وقال الزمخشري (في الكشاف): ومعنى أن {بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَ} بورك من في مكان النار ومن حول مكانها، ومكانها البقعة التي حصلت فيها، وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: {أَتَـٰهَا نُودِىَ مِن شَاطِىءِ ٱلْوَادِى ٱلأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ} وتدل عليه قراءة أبي «أن تباركت النار ومن حولها». وعنه «بوركت النار».

وقال القرطبي رحمه الله في قوله {أَن بُورِكَ مَن فِى ٱلنَّارِ}: وهذا تحية من الله لموسى، وتكرمة له كما حيَّا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا إليه قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقوله {مَن فِى ٱلنَّارِ} نائب فاعل «بورك» والعرب تقول: باركك الله، وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك. فهي أربع لغات. قال الشاعر: فبوركت مولوداً وبوركت ناشئا وبوركت عند الشيب إذ أنت أشيب

وقال أبو طالب بن عبد المطلب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أمية:

ليت شعري مسافر بن أبي عمـ ر وليت يقولها المحزون

بورك الميت الغريب كما بورك نبع الرمان والزيتون

وقال آخر:

فبورك في بنيك وفي بنيهم إذا ذكروا ونحن لك للفداء

والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه، وأنه ولى مدبراً خوفاً منها في المرة الأولى لما صارت ثعباناً ـ جاءت في مواضع متعددة. كقوله تعالى في سورة «طه»: {قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوسَىٰ فَأَلْقَـٰهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰقَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا ٱلاٍّولَىٰ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوۤءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ} . فقوله {وَلاَ تَخَفْ} يدل على أنه فزع منها لما صارت ثعباناً مبيناً. كما جاء مبيناً في «النمل والقصص». وقوله في آية «طه» هذه {مِنْ غَيْرِ سُوۤءٍ} أي من غير برص. وفيه ما يسميه البلاغيون احتراساً، وكقوله تعالى في سورة «النمل»: {يٰمُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوسَىٰ لاَ تَخَفْ إِنِّى لاَ يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ إَلاَّ مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوۤءٍ فَإِنِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوۤءٍ} . وقوله في «القصص»: {وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلاٌّمِنِينَ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوۤءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَـٰنِ مِن

رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ} . والبرهانان المشار إليهما بقوله {فَذَانِكَ بُرْهَانَـٰنِ} هما اليد والعصا. فلما تمرن موسى على البرهانين المذكورين، وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه طالبوه بآية تدل على صدقه ـ فجاءهم بالبرهانين المذكورين، ولم يخف من الثعبان الذي صارت العصا إياه كما قال تعالى: {قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىءٍ مُّبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَـٰهُ فَإِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ} ونحوها من الآيات.

وقوله في «النمل، والقصص»: {وَلَمْ يُعَقّبْ} أي لم يرجع من فراره منها. يقال: عقب الفارس إذا كر بعد الفرار. ومنه قوله: فما عقبوا إذ قيل هل من معقب ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّا} أي قرَّب الله موسى في حال كونه نجياً. أي مناجياً لربه. وإتيان الفعيل بمعنى الفاعل كثير كالعقيد والجليس. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى هو القطان، حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّا} قال: أدنى حتى سمع صريف القلم.

وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّا} قال: أدخل في السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّ} قال نجيا بصدقه ـ ا هـ محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.

وقوله تعالى في طه: {ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِى} أي قوني به. والأزر: القوة. وآزره: أي قواه. وقوله في القصص: {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} أي سنقويك به. وذلك لأن العضد هو قوام اليد، وبشدتها تشتد اليد، قال طرفة: أبني لبيني لستمو بيد إلا يداً ليست لها عضد

وقوله {رِدْء} أي معيناً، لأن الردء اسم لكل ما يعان به، ويقال ردأته أي أعنته. قوله تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيّا}. معنى الآية الكريمة: أن الله وهب لموسى نبوة هارون. والمعنى أنه سأله ذلك فآتاه سؤله. وهذا المعنى أوضحه تعالى في آيات أخر، كقوله في سورة «طه» عنه: {وَٱجْعَل لِّى وَزِيراً مِّنْ أَهْلِى هَـٰرُونَ أَخِى ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِى وَأَشْرِكْهُ فِىۤ أَمْرِى} ـ إلى قوله ـ {قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ} ، وقوله في «القصص»: {قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَأَخِى هَـرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَاناً فَأَرْسِلْهِ مَعِىَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِى إِنِّىۤ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَـٰناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأايَـٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَـٰلِبُونَ} ، وقوله في سورة «الشعراء»: {وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱئْتَ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلاَ يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ قَالَ كَلاَّ فَٱذْهَبَا بِأايَـٰتِنَآ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاۤ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} فهذه الآيات تبين أنه سأل ربه أن يرسل معه أخاه، فأجاب ربه جل وعلا سؤاله في ذلك. وذلك يبين أن الهبة في قوله: {وَوَهَبْنَ} هي في الحقيقة واقعة على رسالته لا على نفس هارون، لأن هارون أكبر من موسى، كما قاله أهل التاريخ. قوله تعالى: {وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَـٰدِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّ}. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة ـ أن يذكر في الكتاب وهو هذا القرآن العظيم (جده إسماعيل)، وأثنى عليه أعني إسماعيل بأنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً. ومما يبين من القرآن شدتة صدقه في وعده: أنه وعد أباه بصبره له على ذبحه ثم وفى بهذا الوعد. ومن وفى بوعده في تسليم نفسه للذبح فإن ذلك من أعظم الأدلة على عظيم صدقه في وعده. قال تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنِّىۤ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يٰأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤمَرُ سَتَجِدُنِىۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ} فهذا وعده.

وقد بين تعالى وفاءه به في قوله: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} . والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل. وقد دلت على ذلك آيتان من كتاب الله تعالى دلالة واضحة لا لبس فيها. وسنوضح ذلك إن شاء الله غاية الإيضاح في سورة «الصافات». وثناؤه جل وعلا في هذه الآية الكريمة على نبيه إسماعيل بصدق الوعد يفهم من دليل خطابه ـ أعني مفهوم مخالفته ـ أن إخلاف الوعد مذموم. وهذا المفهوم قد جاء مبيناً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى. كقوله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا} وقوله: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ} إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان».

وقوله تعالى في هذه الآية: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّـلَوٰةِ وَٱلزَّكَـوٰةِ}، قد بين في مواضع أخر ـ أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك الذي أثنى الله به على جده إسماعيل، كقوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِٱلصَّلوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَ} . ومعلوم أنه امتثل هذا الأمر. وكقوله: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارا} . ويدخل في ذلك أمرهم أهليهم بالصلاة والزكاة. إلى غير ذلك من الآيات.

مسألة

اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد. فقال بعضهم: يلزم الوفاء به مطلقاً. وقال بعضهم: لا يلزم مطلقاً. وقال بعضهم: إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به، وإلا فلا. ومثاله ـ ما لو قال له: تزوج. فقال له: ليس عندي ما أصدق به الزوجة. فقال: تزوج والتزم لها الصداق وأنا أدفعه عنك، فتزوج على هذا الأساس، فإنه قد أدخله بوعده في ورطة التزام الصداق. واحتج من قال يلزمه: بأدلة منها آيات من كتاب الله دلت بظواهر عمومها على ذلك وبأحاديث. فالآيات كقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُول} ، وقوله تعالى: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ} ، وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ ٱلاٌّيْمَـٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَ} ، وقوله هنا: {إِنَّهُ كَانَ صَـٰدِقَ ٱلْوَعْدِ} ، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث كحديث «العدة دين» فجعلها ديناً دليل على لزومها. قال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: «العدة دين، رواه الطبراني في الأوسط والقضاعي وغيرهما عن ابن مسعود بلفظ قال: لا يعد أحدكم صبيه ثم لا ينجز له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «العدة دين» ورواه أبو نعيم عنه بلفظ: إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكره بلفظ «عطية» ورواه البخاري في الأدب المفرد موقوفاً، ورواه الطبراني والديلمي عن علي مرفوعاً بلفظ: العدة دين. ويل لمن وعد ثم أخلف. ويل له..» ثلاثاً. ورواه القضاعي بلفظ الترجمة فقط. والديلمي أيضاً بلفظ: «الوعد بالعدة مثل الدين أو أشد» أي وعد الواعد. وفي لفظ له «عدة المؤمن دين. وعدة المؤمن كالأخذ باليد». وللطبراني في الأوسط عن قياث بن أشيم الليثي مرفوعاً: «العدة عطية».

وللخرائطي في المكارم عن الحسن البصري مرسلاً: أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً فلم تجد عنده، فقالت: عدني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن العدة عطية» وهو في مراسيل أبي داود. وكذا في الصمت لابن أبي الدنيا عن الحسن: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «العدة عطية». وفي رواية لهما عن الحسن أنه قال: سأل رجل النَّبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، فقال: «ما عندي ما أعطيك» قال: في المقاصد بعد ذكر الحديث وطرقه: وقد أفردته مع ما يلائمه بجزء ـ انتهى منه. وقد علم في الجامع الصغير على هذا الحديث من رواية علي عند الديلمي في مسند الفردوس بالضعف.

وقال شارحه المناوي: وفيه دارم بن قبيصة، قال الذهبي: لا يعرف ا هـ. ولكن قد مر لك أن طرقه متعددة. وقد روي عن غير علي من الصحابة كما قدمنا روايته عن ابن مسعود، وقياث بن أشيم الكناني الليثي رضي الله عنهما. وسيأتي في هذا المبحث إن شاء الله أحاديث صحيحة، دالة على الوفاء بالوعد.

واحتج من قال: بأن الوعد لا يلزم الوفاء به بالإجماع ـ على أن من وعد رجلاً بمال إذا فلس الواعد لا يضرب للموعود بالوعد مع الغرماء، ولا يكون مثل ديونهم اللازمة بغير الوعد، حكى الإجماع على هذا ابن عبد البر. كما نقله عنه القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة، وفيه مناقشة. وحجة من فرق بين إدخاله إياه في ورطة بالوعد فيلزم. وبين عدم إدخاله إياه فيها فلا يلزم أنه إذا أدخله في ورطة بالوعد ثم رجع في الوعد وتركه في الورطة التي أدخله فيها. فقد أضر به. وليس للمسلم أن يضر بأخيه، الحديث «لا ضرر ولا ضرار».

وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة فيقول له نعم، ثم يبدو له ألا يفعل فما أرى يلزمه، قال مالك: ولو كان ذلك في قضاءه دين فسأله أن يقضيه عنه فقال نعم، وثم رجال يشهدون عليه فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه اثنان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي وسائر الفقهاء إن العدة لا يلزم منها شيء، لأنها منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة، وفي غير العارية هي أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض فلصاحبها الرجوع فيها. وفي البخاري: {وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ إِسْمَـٰعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَـٰدِقَ ٱلْوَعْدِ} وقضى ابن أشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة بن جندى، قال البخاري: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع ا هـ كلام القرطبي. وكلام البخاري الذي ذكر القرطبي بعضه، هو قوله في آخر الكتاب «الشهادات»: باب من أمر بإنجاز الوعد، وفعله الحسن وذكر في إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقضى ابن الأشوع بالوعد، وذكر ذلك عن سمرة وقال المسور بن مخرمة: سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صهراً له، قال وعدني فوفى لي، قال أبو عبد الله: ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره قال أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم. فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف». حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: لما مات النَّبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر: من كان له على النَّبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فعد في يدي خمسمائة، ثم خمسمائة، ثم خمسمائة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا سعيد بن سليمان، حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير: قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس، قال: قضى أكثرهما وأطيبهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل ـ انتهى من صحيح البخاري. وقوله في ترجمة الباب المذكور «وفعله الحسن» يعني الأمر بإنجاز الوعد. ووجه احتجاجه بآية {إِنَّهُ كَانَ صَـٰدِقَ ٱلْوَعْدِ} أن الثناء عليه بصدق الوعد يفهم منه أن إخلافه مذموم فاعله، فلا يجوز. وابن الأشوع المذكور هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني الكوفي، كان قاضي الكوفة في زمان إمارة خالد القسري على العراق، وقد وقع بيان روايته المذكورة عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه وهو إسحاق بن إبراهيم الذي ذكر البخاري أنه رآه يحتج بحديث ابن أشوع، كما قاله ابن حجر في «الفتح». والمراد أنه كان يحتج به في القول بوجوب إنجاز الوعد. وصهر النَّبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه بوفائه له بالوعد هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسره المسلمون يوم بدر كافراً، وقد وعده برد ابنته زينب إليه وردها إليه. خلافاً لمن زعم أن الصهر المذكور أبو بكر رضي الله عنه. وقد ذكر البخاري في الباب المذكور أربعة أحاديث في كل واحد منها دليل على الوفاء بإنجازالوعد.

الأول ـ حديث أبي سفيان بن حرب في قصة هرقل وهو طرف من حديث صحيح مشهور. ووجه الدلالة منه في قوله: «فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» فإن جميع المذكورات في هذا الحديث مع الوفاء بالعهد كلها واجبة، وهي الصلاة والصدق والعفاف وأداء الأمانة. وقد ذكر بعد ذلك أن هذه الأمور صفة نبي والاقتداء بالأنبياء واجب.

الثاني ـ حديث أبي هريرة في آية المنافق. ومحل الدليل منه قوله «وإذا وعد أخلف» فكون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين.

الثالث ـ حديث جابر في قصته مع أبي بكر. ووجه الدلالة منه أن أبا بكر قال: من كان له على النَّبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبلة عدة.. الحديث. فجعل العدة كالدين، وأنجز لجابر ما وعده النَّبي صلى الله عليه وسلم من المال: فدل ذلك على الوجوب.

الرابع ـ حديث ابن عباس في أي الأجلين قضى موسى: ووجه الدلالة منه أنه قضى أطيبهما وأكثرهما، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. فعلى المؤمنين الاقتداء بالرسل، وأن يفعلوا إذا قالوا. وفي الاستدلال بهذه الأحاديث مناقشات من المخالفين. ومن أقوى الأدلة في الوفاء بالعهد قوله تعالى: {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ} لأن المقت الكبير من الله على عدم الوفاء بالقول يدل على التحريم الشديد في عدم الوفاء به. وقال ابن حجر في «الفتح» في الكلام على ترجمة الباب المذكورة قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض: لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء ا هـ.

ونقل الإجماع في ذلك مردود، فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل: وقال ابن عبد البر وابن العربي أجل من قال به عمر بن العزيز ـ انتهى محل الغرض من كلام الحافظ في الفتح، وقال أيضاً: وخرج بعضهم الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في الهبة، هل تملك بالقبض أو قبله.

فإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وما استدل به كل فريق منهم ـ فاعلم أن الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم: أن إخلاف الوعد لا يجوز، لكونه من علامات المنافقين، ولأن الله يقول: {كَبُرَ مَقْتاً عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ} وظاهر عمومه يشمل إخلاف الوعد ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبراً. بل يؤمر به ولا يجبر عليه. لأن أكثر علماء الأمة على أنه لا يجبر على الوفاء به لأنه وعد بمعروف محض. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّيْنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّا}. الإشارة في قوله {أُولَـٰئِكَ} راجعة إلى الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة. وقد بين الله هنا أنه أنعم عليهم واجتباهم وهداهم. وزاد على هذا في سورة «النساء» بيان جميع من أنعم عليهم من غير الأنبياء في قوله: {وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيق} . وبين في سورة الفاتحة: أن صراط الذين أنعم عليهم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين في قوله: {ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ ٱلضَّآلِّينَ} . وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: قال السدي وابن جرير رحمهما الله: فالذي عنى به من ذرية آدم: «إدريس». والذي عنى به من ذرية من حملنا مع نوح: «إبراهيم». والذي عنى به من ذرية إبراهيم: «إسحاق ويعقوب وإسماعيل». والذي عنى به من ذرية إسرائيل: «موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ابن مريم». قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح.

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بني إسرائيل أخذاً من حديث الإسراء حيث قال في سلامه على النَّبي صلى الله عليه وسلم: مرحباً بالنَّبي الصالح، والأخ الصالح، ولم يقل والولد الصالح، كما قال آدم وإبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ انتهى الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.

وقال ابن كثير أيضاً في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى هؤلاء النَّبييون، وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط. بل جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس، إلى أن قال في آخر كلامه: ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة «الأنعام»: {وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَـٰنَ} ـ إلى قوله ـ {أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ} ـ ا هـ.

وقد قال تعالى في صفة هؤلاء المذكورين في «الأنعام»: {وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} . كما قال في صفة هؤلاء المذكورين في سورة «مريم» {حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ}.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّواْ سُجَّداً وَبُكِيّ} بين فيه أن هؤلاء الأنبياء المذكورين إذا تتلى عليهم آيات ربهم بكوا وسجدوا. وأشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر بالنسبة إلى المؤمنين لا خصوص الأنبياء، كقوله تعالى: {قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوۤاْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاٌّذْقَانِ سُجَّدًاوَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً وَيَخِرُّونَ لِلاٌّذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعً} ، وقوله: {وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىۤ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ} ، وقوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰن} ، وقوله تعالى: {ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ} . فكل هذه الآيات فيها الدلالة على أنهم إذا سمعوا آيات ربهم تتلى تأثروا تأثراً عظيماً، يحصل منه لبعضهم البكاء والسجود. ولبعضهم قشعريرة الجلد ولين القلوب والجلود، ونحو ذلك.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَبُكِيّ} جمع باك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية من سورة «مريم» فسجد وقال: هذا السجود، فأين البكى؟ يريد البكاء. وهذا الموضع من عزائم السجود بلا خلاف بين العلماء في ذلك. قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَـوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيّاً إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئا}. الضمير في قوله «من بعدهم» راجع إلى النَّبيين المذكورين في قوله تعالى: {أُولَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّيْنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} . أي فخلف من بعد أولئك النَّبيين خلف، أي أولاد سوء. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة «الأعراف» قال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام ـ: الأولاد، الواحد والجمع فيه سواء. والخلف ـ بفتح اللام ـ البدل ولداً كان أو غريباً. وقال ابن والأعرابي: الخلف ـ بالفتح ـ الصالح. وبالسكون: الطالح. قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب

ومنه قيل للرديء من الكلام: خلف. ومنه المثل السائر «سكت ألفاً ونطق خلفاً». فخلف في الذم بالإسكان، وخلف بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل المشهور. قال صلى الله عليه وسلم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له» وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر.

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع

وقال آخر: إنا وجدنا خلفاً بئس الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف

لا يدخل البواب إلا من عرف عبداً إذا ما ناء بالحمل وقف

ويروى خلف، أي ردم ـ انتهى منه. والردم: الضراط.

ومعنى الآية الكريمة: أن هذا الخلف السيىء الذي خلف من بعد أولئك النَّبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة: أنهم أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات. واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم الصلاة، فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. وممن يروى عنه هذا القول ابن مسعود، والنخعي، والقاسم بن مخيمرة، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: إضاعتها الإخلال بشروطها، وممن اختار هذا القول الزجاج، وقال بعضهم: المراد بإضاعتها جحد وجوبها. ويروى هذا القول وما قبله عن محمد بن كعب القرظي، وقيل: إضاعتها في غير الجماعات. وقيل: إضاعتها تعطيل المساجد، والاشتغال بالصنائع والأسباب.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكل هذه الأقوال تدخل في الآية. لأن تأخيرها عن وقتها، وعدم إقامتها في الجماعة، والإخلال بشروطها، وجحد وجوبها، وتعطيل المساجد منها ـ كل ذلك إضاعة لها، وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت، واختلف العلماء أيضاً في الخلف المذكورين من هم؟ فقيل: هم اليهود. ويروى عن ابن عباس ومقاتل. وقيل: هم اليهود والنصارى، ويروى عن السدي. وقيل: هم قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون عند ذهاب الصالحين منها، يركب بعضهم بعضاً في الأزقة زنى. ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي. وقيل: إنهم البربر، وقيل: إنهم أهل الغرب. وفيهم أقوال أخر.

قال مقيده عفا الله عنه: وكونهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليس بوجيه عندي. لأن قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ} صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضي، ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل نزول الآية، فأضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه الآية، واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل مشتهى يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وعن علي رضي الله عنه: من بني المشيد، وركب المنظور، ولبس المشهور ـ فهو ممن اتبع الشهوات.

وقوله تعالى: {فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيّا}.

اعلم أولاً أن العرب تطلق الغي على كل شر. والرشاد على كل خير. قال المرقش الأصغر: فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما

فقوله «ومن يغو» يعني ومن يقع في شر. والإطلاق المشهور هو أن الغي الضلال. وفي المراد بقوله «غيا» في الآية أقوال متقاربة، منها ـ أن الكلام على حذف مضاف، أي فسوف يلقون جزاء غي، ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم. وممن قال بهذا القول: الزجاج. ونظير هذا التفسير قوله تعالى: {يَلْقَ أَثَام} عند من يقول إن معناه يلق مجازاة أثامه في الدنيا، ويشبه هذا المعنى قوله تعالى: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَار} ، وقوله: {أُولَـٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ ٱلنَّارَ} . فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤه. كما أطلق الغي والأثام على العذاب لأنه جزاؤهما. ومنها ـ أن الغي في الآية الخسران والحصول في الورطات. وممن روى عنه هذا القول: ابن عباس، وابن زيد. وروي عن ابن زيد أيضاً «غيا» أي شراً أو ضلالاً أو خيبة. وقال بعضهم: إن المراد بقوله «غيا» في الآية: واد في جهنم من قيح، لأنه يسيل فيه قيح أهل النار وصديدهم، وهو بعيد القعر خبيث الطعم. وممن قال بهذا ابن مسعود، والبراء بن عازب. وروي عن عائشة، وشفي بن ماتع.

وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة وابن عباس فيه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن غياً واد في جنهم» كما في حديث ابن عباس. وفي حديث أبي أمامة: أن غيا، وأثاما: نهران في أسفل جهنم، يسيل فيهما صديد أهل النار. والظاهر أنه لم يصح في ذلك شيء عن النَّبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية حديث أبي أمامة صدى بن عجلان الباهلي الذي أشرنا له آنفاً، ثم قال: هذا حديث غريب ورفعه منكر. وقيل: إن المعنى فسوف يلقون غياً أي ضلالاً في الآخرة عن طريق الجنة، ذكره الزمخشري. وفيه أقوال أخر، ومدار جميع الأقوال في ذلك على شيء واحد، وهو: أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة عذاباً عظيماً.

فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة، وأن الله تعالى توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر العظيم والعذاب الأليم. فاعلم أنه أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخر كقوله في ذم الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها وتهديدهم: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَـٰتِهِمْ سَاهُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ} ، وقوله في ذم المنافقين: {وَإِذَا قَامُوۤاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلاَّ قَلِيل} ، وقوله فيهم أيضاً: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَـٰتُهُمْ إِلاَ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَـٰرِهُونَ} . وأشار في مواضع كثيرة إلى ذم الذين يتبعون الشهوات وتهديدهم، كقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلاٌّنْعَـٰمُ وَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ} ، وقوله تعالى: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلاٌّمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} ، وقوله تعالى: {كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ} إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة: أن الخلف الطيبين لا يضيعون الصلاة، ولا يتبعون الشهوات، وقد أشار تعالى إلى هذا في مواضع من كتابه. كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُون َٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ ـ إلى قوله ـ {وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَـٰفِظُون َأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} ، إلى غير ذلك من الآيات. وكقوله: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ٰفَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ} إلى غير ذلك من الآيات.

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة:

المسألة الأولى ـ أجمع العلماء على أن تارك الصلاة، الجاحد لوجوبها كافر، وأنه يقتل كفراً ما لم يتب. والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه كالوضوء وغسل الجنابة كتركها. وجحد وجوبه كجحد وجوبها.

المسألة الثانية ـ اختلف العلماء في تارك صلاة عمداً تهاوناً وتكاسلاً مع اعترافه بوجوبها، هل هو كافر أو مسلم. وهل يقتل كفراً أو حداً أو لا يقتل. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كافراً مرتد يستتاب، فإن تاب فذلك. وإن لم يتب قتل كفراً. وممن قال بهذا: الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين. وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، ومنصور الفقيه من الشافعية. ويروى أيضاً عن أبي الطيب بن سلمة من الشافعية. وهو رواية ضعيفة عن مالك. واحتج أهل هذا القول بأدلة، منها قوله تعالى: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءٰاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ} . ويفهم من مفهوم الآية:

أنهم إن لم يقيموا الصلاة لم يكونوا من أخوان المؤمنين، ومن انتفت عنهم إخوة المؤمنين فهم من الكافرين، لأن الله يقول: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} . ومنها حديث جابر الثابت في صحيح مسلم عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من طريقين. لفظ المتن في الأولى منهما: سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». ولفظ المتن في الأخرى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ـ انتهى منه. وهو واضح في أن تارك الصلاة كافر، لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأكيد قوي لكونه كافراً. ومنها حديث أم سلمة، وحديث عوف بن مالك الآتيين الدالين على قتال الأمراء إذا لم يصلوا، وهما في صحيح مسلم مع حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا تنازع الأمر أهله. قال: «ألا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان». فدل مجموع الأحاديث المذكورة أن ترك الصلاة كفر بواح عليه من الله برهان. وقد قدمنا هذه الأحاديث المذكورة في سورة «البقرة». وهذا من أقوى أدلة أهل هذا القول. ومنها حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان والحاكم. وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) في هذا الحديث: صححه النسائي، والعراقي. وقال النووي في شرح (المهذب): رواه الترمذي والنسائي، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم في المستدرك بعد أن ساق هذا الحديث بإسناده: هذا حديث صحيح الإسناد، لا تعرف له علة بوجه من الوجوه. فقد احتجا جميعاً بعبد الله بن بريدة عن أبيه. واحتج مسلم بالحسين بن واقد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ. ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً. أخبرنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، حدثنا قيس بن أنيف، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بشر بن المفضل، عن الجريري عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأقره الذهبي على تصحيحه لحديث بريدة المذكور. وقال في أثر ابن شقيق عن أبي هريرة المذكور:

لم يتكلم عليه وإسناده صالح.

قال مقيده عفا الله عنه: والظاهر أن قول الحافظ الذهبي رحمه الله «لم يتكلم عليه» سهو منه، لأنه تكلم عليه في كلامه على حديث بريدة المذكور آنفاً، حيث قال: ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً. يعني أثر ابن شقيق المذكور كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المتفق على جلالته: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح ـ ا هـ منه، وقد ذكر النووي رحمه الله في كلامه هذا الاتفاق على جلالة ابن شقيق المذكور مع أن فيه نصباً. وقال المجد في المنتقى: وعن عبد الله بن شقيق العقيلي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ثم قال: رواه الترمذي ا هـ، ولا يخفى عليك أن رواية الحاكم فيها أبو هريرة ورواية الترمذي ليس فيها أبو هريرة. وحديث بريدة بن الحصيب، وأثر ابن شقيق المذكور أن فيها الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة عمداً تهاوناً كفر ولو أقر تاركها بوجوبها. وبذلك يعتضد حديث جابر المذكور عند مسلم.

ومن الأدلة الدالة على أن ترك الصلاة كفر ـ ما رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف» اهـ. وهذا الحديث أوضح دلالة على كفر تارك الصلاة، لأن انتفاء النور والبرهان والنجاة، والكينونة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى. وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) في هذا الحديث: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات ا هـ. وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا، منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو صالح للاحتجاج، وذكر طرفاً منها الهيثمي في مجمع الزوائد. وفيما ذكرناه كفاية.

وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة عمداً تهاوناً وتكاسلاً إذا كان معترفاً بوجوبها غير كافر، وأنه يقتل حداً كالزاني المحصن لا كفراً. وهذا هو مذهب مالك وأصحابه، وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وعزاه النووي في شرح المهذب للأكثرين من السلف والخلف، وقال في شرح مسلم: ذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف ـ إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب. فإن تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف ا هـ.

واعلم أن هذا القول يحتاج إلى الدليل من جهتين وهما عدم كفره، وأنه يقتل. وهذه أدلتهم على الأمرين معاً. أما أدلتهم على أنه يقتل:

فمنها قوله تعالى: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ} فإن الله تعالى في هذه الآية اشتراط في تخلية سبيلهم إقامتهم الصلاة. ويفهم من مفهوم الشرط أنهم إن لم يقيموها لم يخل سبيلهم وهو كذلك.

(ومنها) ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» ا هـ.

فهذا الحديث الصحيح يدل على أنهم لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة كما ترى.

(ومنها) ما أخرجه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة.

فقال رجل: يا رسول الله، اتق الله. فقال: «ويلك أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله»؟ٰ ثم ولى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: «لا، لعله أن يكون يصلي» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم» مختصر من حديث متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح «لا» يعني لا تقتله. وتعليله ذلك بقوله «لعله أن يكون يصلي» فيه الدلالة الواضحة على النهي عن قتل المصلين. ويفهم منه أنه إن لم يصل يقتل، وهو كذلك.

ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برىء، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا» هذا لفظ مسلم في صحيحه. و«ما» في قوله «ما صلوا» مصدرية ظرفية. أي لا تقاتلوهم مدة كونهم يصلون. ويفهم منه أنهم إن لم يصلوا قوتلوا، وهو كذلك، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»

فحديث أم سلمة هذا ونحو حديث عوف بن مالك الآتي يدل على قتل من لم يصل، وبضميمة حديث عبادة بن الصامت إلى ذلك يظهر الدليل على الكفر بترك الصلاة. لأنه قال في حديث عبادة بن الصامت: «إلا أن تروا كفراً بواحاً..» الحديث. وأشار في حديث أم سلمة وعوف بن مالك: إلى أنهم إن تركوا الصلاة قوتلوا. فدل ذلك على أن تركها من الكفر البواح. وهذا من أقوى أدلة أهل القول الأول. وحديث عرف بن مالك المذكور هو ما رواه مسلم في صحيحه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة..» الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على قتالهم إذا لم يقيموا الصلاة كما ترى.

ومن أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة: ما رواه الأئمة الثلاثة: مالك في موطئه، والشافعي، وأحمد في مسنديهما، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار: أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أليس يشهد ألا إله إلا الله»؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة لهٰ قال: «أليس يشهد أن محمداً رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة لهٰ قال: «أليس يصلي»؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» ا هـ. وفي رواية عنهم: هذا هو خلاصة أدلة أهل هذا القول على قتل تارك الصلاة. واعلم أن جمهور من قال بقتله يقولون إنه يقتل بالسيف. وقال بعضهم: يضرب بالخشب حتى يموت. وقال ابن سريج: ينخس بحديدة أو يضرب بخشبة، ويقال له: صل وإلا قتلناك، ولا يزال يكرر عليه حتى يصلي أو يموت.

واختلفوا في استتابته. فقال بعضهم: يستتاب ثلاثة أيام. فإن تاب وإلا قتل. وقال بعضهم: لا يستتاب. لأنه يقتل حدا والحدود لا تسقط بالتوبة. وقال بعضهم: إن لم يبق من الضروري إلا قدر ركعة ولم يصل قتل. وبعضهم يقول: لا يقتل حتى يخرج وقتها. والجمهور على أنه يقتل بترك صلاة واحدة، وهو ظاهر الأدلة. وقيل: لا يقتل حتى يترك أكثر من واحدة. وعن الإمام أحمد روايتان: إحداهما أنه لا يقتل حتى يضيق وقت الصلاة الثانية المتروكة مع الأولى.

والأخرى لا يقتل حتى يضيق وقت الرابعة.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي أنه يقتل بالسيف، وأنه يستتاب، للإجماع على قبول توبته إذا تاب. والأظهر أنه يستتاب في الحال، ولا يمهل ثلاثة أيام وهو يمتنع من الصلاة لظواهر النصوص المذكورة، وأنه لا يقتل حتى لا يبقى من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها. والعلم عند الله تعالى.

وأما أدلة أهل هذا القول على عدم كفره، فمنها قوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ} . ومنها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز: أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلاً بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمدٰ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة» ا هـ منه بلفظه. وفي سنن أبي داود: حدثنا القعنبي عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن حبان، إلى آخر الإسناد والمتن كلفظ الموطأ الذي ذكرنا. وفي سنن النسائي: أخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان. إلى آخر الإسناد والمتن كاللفظ المذكور. وفي سنن ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار، ثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز عن المخدجي، عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات افترضهن الله على عباده..» إلى آخر الحديث المذكور بمعناه قريباً من لفظه. ومعلوم أن رجال هذه الأسانيد ثقات معروفون إلا المخدجي المذكور وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وبتوثيقه تعلم صحة الحديث المذكور، وله شواهد يعتضد بها أيضاً. قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن حرب الواسطي، ثنا يزيد يعني ابن هارون، ثنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد: أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات افترضهن الله..» إلى آخر الحديث بمعناه. وعبد الله الصنابحي المذكور قيل إنه صحابي مدني. وقيل: هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابحي، وهو ثقة من كبار التابعين، قدم المدينة بعد وفاة النَّبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، مات في خلافة عبد الملك. وعلى كلا التقديرين فرواية الصنابحي المذكور إما رواية صحابي أو تابعي ثقة، وبها تعتضد رواية المخدجي المذكور. ورجال سند أبي داود هذا غير عبد الله الصنابحي ثقات، معروفون لا مطعن فيهم. وبذلك تعلم صحة حديث عبادة بن الصامت المذكور.

وقال الزرقاني (في شرح الموطأ): وفيه ـ يعني حديث عبادة المذكور ـ أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يتحتم عذابه. بل هو تحت المشيئة بنص الحديث، وقد أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من طريق مالك، وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر. وجاء من وجه آخر عن عبادة بنحوه في أبي داود، والنسائي، والبيهقي، وله شاهد عند محمد بن نصر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ا هـ منه.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار): ولهذا الحديث شاهد من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه، ومن حديث كعب بن عجزة عند أحمد، ورواه أبو داود عن الصنابحي ا هـ محل الغرض منه.

وقال النووي (في شرح المهذب) بعد أن ساق حديث عبادة بن الصامت المذكور: هذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح ثابت، لم يختلف عن مالك فيه. فإن قيل: كيف صححه ابن عبد البر مع أنه قال: إن المخدجي المذكور في سنده مجهول؟ فالجواب عن هذا من جهتين: الأولى ـ أن صحته من قبيل الشواهد التي ذكرنا، فإنها تصيره صحيحاً. والثانية ـ هي ما قدمنا من توثيق ابن حبان المخدجي المذكور. وحديث عبادة المذكور فيه الدلالة الواضحة على أن ترك الصلاة ليس بكفر، لأن كونه تحت المشيئة المذكور فيه دليل على عدم الكفر لقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ} .

ومن أدلة أهل هذا القول على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها غير كافر ـ ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» ا هـ.

وقال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار): الحديث أخرجه أبو داود من ثلاث طرق: طريقين متصلين بأبي هريرة. والطريق الثالث متصل بتميم الداري. وكلها لا مطعن فيها، ولم يتكلم عليه وهو ولا المنذري بما يوجب ضعفه. وأخرجه النسائي من طريق إسنادها جيد ورجالها رجال الصحيح كما قال العراقي وصححها ابن القطان. وأخرج الحديث الحاكم (في المستدرك) وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي الباب عن تميم الداري عند أبي داود وابن ماجه بنحو حديث أبي هريرة، قال العراقي: وإسناده صحيح، وأخرجه الحاكم (في المستدرك) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم ا هـ محل الغرض منه.

ووجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك الصلاة ـ أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمداً، كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى.

وقال المجد (في المنتقى) بعد أن ساق الأدلة التي ذكرنا على عدم كفر تارك الصلاة المقر بوجوبها ما نصه: ويعضد هذا المذهب عمومات، ومنها ما رويى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» متفق عليه. وعن أنس بن مالك أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال ومعاذ رديفه على الرجل: «يا معاذ»، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثاً، ثم قال: «ما من عبد يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار» قال. يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: «إذا يتكلوا» فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً، أي خوفاً من الإثم بترك الخبر به. متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً» رواه مسلم. وعنه أيضاً: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» رواه البخاري ا هـ محل الغرض منه. وقالت جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، وجماعة من أهل الكوفة، وسفيان الثوري، والمزني صاحب الشافعي: إن تارك الصلاة عمداً تكاسلاً وتهاوٌّاً مع إقراره بوجوبها لا يقتل ولا يكفر. بل يعزر ويحبس حتى يصلي واحتجوا على عدم كفره بالأدلة التي ذكرنا آنفاً لأهل القول الثاني. واحتجوا لعدم قتله بأدلة، منها حديث ابن مسعود المتفق عليه الذي قدمناه في سورة «المائدة» وغيرها: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» قالوا: هذا حديث متفق عليه، صرح فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر منها ترك الصلاة. فدل ذلك على أنه غير موجب للقتل. قالوا: والأدلة التي ذكرتم على قتله إنما دلت عليه بمفاهيمها أعني مفاهيم المخالفة كما تقدم إيضاحه. وحديث ابن مسعود دل على ما ذكرنا بمنطوقه والمنطوق مقدم على المفهوم. مع أن المقرر في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يعتبر المفهوم المعروف بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة ــ وعليه فإنه لا يعترف بدلالة الأحاديث المذكورة على قتله. لأنها إنما دلت عليه بمفهوم مخالفتها، وحديث ابن مسعود دل على ذلك بمنطوقه. ومنها قياسهم ترك الصلاة على ترك الصوم والحج مثلاً. فإن كل واحد منهما من دعائم الإسلام ولم يقتل تاركها، فكذلك الصلاة.

أما الذين قالوا بأنه كافر، وأنه يقتل. فقد أجابوا عن حديث ابن مسعود: بأنه عام يخصص بالأحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة. وعن قياسه على تارك الحج والصوم: بأنه فاسد الاعتبار لمخالفته للأحاديث المذكورة الدالة على قتله. وعن الأحاديث الدالة على عدم الكفر: بأن منها ما هو عام يخصص بالأحاديث الدالة على كفره. ومنها ما هو ليس كذلك كحديث عبادة بن الصامت الدال على أنه تحت المشيئة. فالأحاديث الدالة على كفره مقدمة عليه، لأنها أصح منه، لأن بعضها في صحيح مسلم وفيه التصريح بكفره وشركه. ومنها حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه، مع حديث أم سلمة وعوف بن مالك في صحيح مسلم كما تقدم إيضاحه.

ورد القائلون بأنه غير كافر أدلة مخالفيهم ـ بأن المراد بالكفر في الأحاديث المذكورة كفر دون كفر. وليس المراد الكفر المخرج عن ملة الإسلام. واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النَّبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، وليس مراده الخروج عن ملة الإسلام. قال المجد (في المنتقى): وقد حملوا أحاديث التكفير على كفر النعمة، أو على معنى قد قارب الكفر وقد جاءت أحاديث في غير الصلاة أريد بها ذلك. فروى ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق عليه: وعن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عمر يحلف «وأبى» فنهاه النَّبي صلى الله عليه وسلم وقال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» رواه أحمد. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن» انتهى منه بلفظه. وأمثاله في السنة كثيرة جداً. ومن ذلك القبيل تسمية الرياء شركاً. ومنه الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «رأيت النار فلم أر منظراً كاليوم أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت ما رأيت منك خيراً قط» هذا لفظ البخاري في بعض المواضع التي أخرج فيها الحديث المذكور. وقد أطلق فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم اسم الكفر عليهن. فلما استفسروه عن ذلك تبين أن مراده غير الكفر المخرج عن ملة الإسلام.

هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة عمداً مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة عندي: قول من قال إنه كافر. وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير مخرج عن الملة لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن. وإذا حمل الكفر والشرك المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل بذلك الجمع بين الأدلة والجمع واجب إذا أمكن. لأن إعمال الدليلين أولى إن إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم الحديث. وقال النووي (في شرح المهذب) بعد أن ساق أدلة من قالوا إنه غير كافر ما نصه: ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث.

وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة، ورواية ابن شقيق ـ فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو القتل. وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها ـ انتهى محل الغرض منه.

المسألة الثالثة

أجمع العلماء على أن من نسي الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها. وقد دلت على ذلك أدلة صحيحة:

(منها) ما رواه الشيخان في صحيحهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».

(ومنها) ما رواه مسلم عن أنس أيضاً مرفوعاً: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ}».

(ومنها) ما رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن الله يقول: {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ}».

(ومنها) ما رواه النسائي، والترمذي وصححه، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة؟ فقال: «إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها».

(ومنها) ما رواه مسلم، والإمام أحمد، عن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم.

(ومنها) ما أخرجه الإمام أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وابن أبي شيبة، والطبراني وغيرهم، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سرينا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا بقوم دهشاً إلى طهوره، ثم أمر بلالاً فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا. فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: «أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم»؟ ا هـ. وأصلي حديث عمران هذا في الصحيحين. وليس فيهما ذكر الأذان والإقامة، ولا قوله: فقالوا يا رسول الله ألا نعيدها إلى آخره.

والحاصل أن قضاء النائم والناسي لا خلاف فيه بين العلماء.

وقد دلت عليه الأحاديث التي ذكرنا وأمثالها مما لم نذكره.

المسألة الرابعة

اعلم أن التحقيق أنه يجب تقديم الصلوات الفوائت على الصلاة الحاضرة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش. قال يا رسول الله، ما كدت أصل العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: «والله ما صليتها» فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب ا هـ. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب. وهو نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة. والمقرر في الأصول: أن أفعال النَّبي صلى الله عليه وسلم المجردة من قرينة الوجوب وغيره تحمل على الوجوب، لعموم النصوص الواردة بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وللاحتياط في الخروج من عهدة التكليف.

ومن أظهر الأدلة في ذلك أنه لما خلع نعله في الصلاة فخلع أصحابه نعالهم تأسياً به صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلموا أن جبريل أخبره أن بباطنها أذى، وسألهم صلى الله عليه وسلم لم خلعوا نعالهم؟ وأجابوا بأنهم رأوه خلع نعله وهو فعل مجرد من قرائن الوجوب وغيره ـ أقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم. فدل ذلك على لزوم التأسي به في أفعاله المجردة من القرائن. والحديث وإن ضعفه بعضهم بالإرسال فقد رجح بعضهم وصله.

والأدلة الكثيرة الدالة على وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة شاهدة له. وإلى كون أفعاله صلى الله عليه وسلم المجردة من القرائن تحمل على الوجوب أشار في مراقي السعود في كتاب السنة بقوله: وكل ما الصفة فيه تجهل فللموجوب في الأصح يجعل

وفي حمله على الوجوب مناقشات معروفة في الأصول. انظرها في (نشر البنود) وغيره.

ويعتضد ما ذكرنا من أن فعله المجرد الذي هو تقديم العصر الفائتة على المغرب الحاضرة يقتضي الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وقال الحافظ في (فتح الباري) في استدلال البخاري على تقديم الأولى من الفوائت. فالأولى بفعل النَّبي صلى الله عليه وسلم المذكور ما نصه: ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بترتيب الفوائت، إلا إذا قلنا: إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة للوجوب. اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله:«صلوا كما رأيتموني أصلي». وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذا ـ انتهى منه.

ونحن نقول: الأظهر أن الأفعال المجردة تقتضي الوجوب كما جزم به صاحب المراقي في البيت المذكور، وكذلك عموم حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يقتضي ذلك أيضاً. والعلم عند الله تعالى

واعلم أنه إن تذكر فائتة في وقت حاضرة ضيق. فقد اختلف العلماء: هل يقدم الفائنة وإن خرج وقت الحاضرة أو لا ـ إلى ثلاثة مذاهب:

الأول ـ أنه يقدم الفائتة وإن خرج وقت الحاضرة. هو مذهب مالك وجل أصحابه.

الثاني: أن يبدأ بالحاضرة محافظة على الوقت. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأكثر أصحاب الحديث.

الثالث ـ أنه يخير في تقديم ما شاء منهما. وهو قول أشهب من أصحاب مالك. قال عياض: ومحل الخلاف إذا لم تكثر الصلوات الفوائت. فأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة. واختلفوا في حد القليل في ذلك. فقيل صلاة يوم. وقيل أربع صلوات.

المسألة الخامسة

أما ترتيب الفوائت في أنفسها فأكثر أهل العلم على وجوبه مع الذكر لا مع النسيان.

وهو الأظهر: وقال الشافعي رحمه الله: لا يجب الترتيب واجب مطلقاً، قلت الفوائت أم كثرت. وبه قال أحمد وزفر. وعن أحمد رحمه الله: لو نسي الفوائت صحت الصلوات التي صلى بعدها. وقال أحمد وإسحاق: لو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها ثم قضى الفائتة، ثم يجب إعادة الحاضرة. واحتج لهم بحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام». قال النووي في (شرح المهذب) وهذا حديث ضعيف، ضعفه موسى بن هارون الحمال (بالحاء) الحافظ. وقال أبو زرعة الرازي. ثم البيهقي: الصحيح أنه موقوف.

قال مقيده عفا الله عنه: والأظهر عندي وجوب ترتيب الفوائت في أنفسها الأولى فالأولى. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. قال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال:

حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. فأنزل الله عز وجل: {وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ} فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها ا هـ. فهذا الإسناد صحيح كما ترى، ورجاله ثقات معروفون. فعمرو بن علي هو أبو حفص الفلاس وهو ثقة حافظ، ويحيى هو القطان وجلالته معروفة. وكذلك ابن أبي ذئب جلالته معروفة. وسعيد بن سعيد هو المقبري وهو ثقة. وعبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ثقة. فهذا إسناد صحيح كما ترى، وفيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفوائت في القضاء: الأولى فالأولى.

وقد قدمنا أن أفعاله المجردة عن القرائن تقتضي الوجوب على الأصح، وأن ذلك يعتضد بحديث مالك بن الحويرث الثابت في الصحيح: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وحديث أبي سعيد هذا أخرجه أيضاً الإمام أحمد. قال الشوكاني في (نيل الأوطار): ورجال إسناده رجال الصحيح. وقال الشوكاني أيضاً عن ابن سيد الناس اليعمري: إن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: وهذا إسناد صحيح جليل ا هـ. وقال النسائي في سننه: أخبرنا هناد عن هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصل العشاء ا هـ. أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا هشام: أن أبا الزبير المكي حدثهم عن نافع بن جبير: أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود حدثهم أن عبد الله بن مسعود قال: كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلما انصرف المشركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً فأقام لصلاة الظهر فصلينا، وأقام لصلاة العصر فصلينا، وأقام لصلاة المغرب فصلينا، وأقام لصلاة العشاء فصلينا، ثم طاف علينا فقال: «ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم» ا هـ. وحديث ابن مسعود هذا أخرجه الترمذي أيضاً. قال الشوكاني رحمه الله في (نيل الأوطار): إن إسناده لا بأس به.

قال مقيده عفا الله عنه: والظاهر أن إسناد حديث ابن مسعود هذا لا يخلو من ضعف، لأن راوية عنه ابنه أبو عبيدة، وروايته عنه مرسلة لأنه لم يسمع منه. ولكن هذا المرسل يعتضد بحديث أبي سعيد الذي قدمنا آنفاً أنه صحيح، ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج به ولو لم يعتضد بغيره.

واعلم أن حديث أبي سعيد وابن مسعود المذكورين لا يعارضهما ما في الصحيحين من كونهم شغلوهم عن العصر وحدها. لأن ما فيهما زيادة، وزيادة العدول مقبولة (ومن حفظ حجة على من لم يحفظ) وبه تعلم أن ما ذكره ابن العربي من تقديم ما في الصحيحين على الزيادة التي في حديث أبي سعيد وابن مسعود خلاف التحقيق.

تنبيه

اعلم أن الأئمة الأربعة وأصحابهم وجماهير فقهاء الأمصار: على أن من نسي صلاة أو أنام عنها قضاها وحدها ولا تلزمه زيادة صلاة أخرى. قال البخاري في صحيحه: (باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة) وقال إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم، وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا

همام، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ} قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ} وقال حبَّان: حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ا هـ. وقال في (الفتح الباري) في الكلام على هذا الحديث وترجمته قال علي بن المنبر: صرح البخاري بإثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه ثقوة دليله، ولكنه على وفق القياس، إذ الواجب خمس صلوات لا أكثر. فمن قضى الفائتة كمل العدد المأمور به، ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب. لقول الشارع «فليصلها» ولم يذكر زيادة، وقال أيضاً: «لا كفارة لها، إلا ذلك» فاستفيد من هذا الحصر أن لا يجب غير إعادتها. وذهب مالك إلى أن من ذكر بعد أن صلى صلاة أنه لم يصل التي قبلها فإنه يصل التي ذكر، ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب ـ انتهى منه. فإن قيل: جاء في صحيح مسلم في بعض طرق حديث أبي قتادة في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى ضربتهم الشمس ما نصه: ثم قال: يعني (النبي صلى الله عليه وسلم): «أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» ا هـ.

فقوله في هذا الحديث: فإذا كان الغد الخ يدل على أنه يقضي الفائتة مرتين: الأولى عند ذكرها، والثانية: عند دخول وقتها من الغد؟ فالجواب ما ذكره النووي في شرحه للحديث المذكور قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» فمعناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ولا يتحول. وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرتين: مرة في الحال، ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه. فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث. وقد اضطربت أقوال العلماء فيه. واختار المحققون ما ذكرته والله أعلم انتهى منه. وهذا الذي فسر به هذه الرواية هو الذي يظهر لنا صوابه والعلم عند الله تعالى. ولكن جاء في سنن أبي داود في بعض طرق حديث أبي قتادة في قصة النوم عن الصلاة المذكورة ما نصه: «فمن أدرك منكم صلاة الغد من غد صالحاً فليقض معها مثلها» ا هـ. وهذا اللفظ صريح في أنه يقضي الفائتة مرتين، ولا يحمل المعنى الذي فسر به النووي وغيره لفظ رواية مسلم.

وللعلماء عن هذه الرواية أجوبة، قال ابن حجر في (فتح الباري) بعد أن أشار إلى رواية أبي داود المذكور ما نصه: قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً، قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء انتهى. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً. بل عدُّو الحديث غلطاً من راويه. حكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ويؤيده ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم» ا هـ كلام صاحب الفتح. وحديث عمران المذكور قد قدمناه وذكرنا من أخرجه. والعلم عند الله تعالى.

المسألة السادسة

اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن ترك الصلاة عمداً تكاسلاً حتى خرج وقتها وهو معترف بوجوبها. هل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب عليه. فقد قدمنا خلاف العلماء في كفره، فعلى القول بأنه كافر مرتد يجري على الخلاف في المرتد، هل يجب عليه قضاء ما فاته في زمن ردته أو لا يجب عليه.

واعلم أولاً أن الكافر تارة يكون كافراً أصلياً لم يسبق عليه إسلام، وتارة يكون كافراً بالردة عن دين الإسلام بعد أن كان مسلماً.

أما الكافر الأصلي فلا يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين. لأن الله تعالى يقول: {قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ} وقد أسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير فلم يأمر أحداً منهم بقضاء شيء فائت كفره. وأما المرتد ففيه خلاف بين العلماء معروف. قال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء ما تركه في زمن ردته، ولا في زمن إسلامه قبل ردته، لأن الردة تحبط جميع عمله وتجعله كالكافر الأصلي عياذاً بالله تعالى. وإن كان قد حج حجة الإسلام أبطلتها ردته على هذا القول. فعليه إعادتها إذا رجع إلى الإسلام. وتمسك من قال بهذا بظاهر قوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} ، وقوله {وَمَن يَكْفُرْ بِٱلإِيمَـٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِى ٱلاٌّخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ} . وقال بعض أهل العلم: يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في زمن ردته وزمن إسلامه قبل ردته، ولا تجب عليه إعادة حجة الإسلام. لأن الردة لم تبطلها. واحتج من قال بهذا قوله تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلاٌّخِرَةِ} . فجعل الموت على الكفر شرطاً في حبوط العمل. وبالأول قال مالك، ومن وافقه. وبالثاني قال الشافعي، ومن وافقه. وهما روايتان عن الإمام أحمد. وقد ذكرنا في غير هذا الموضع: أن قول قول الشافعي ومن وافقه في هذه المسألة أجري على الأصول. لوجوب حمل المطلق على المقيد، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا.

وأما على قول الجمهور بأنه غير كافر فقد اختلفوا أيضاً في وجوب القضاء عليه. اعلم أولاً أن علماء الأصول اختلفوا في الأمر بالعبادة المؤقتة بوقت معين، هل هو يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج وقتها من غير احتياج إلى أمر جديد بالقضاء أو لا يستلزم القضاء بعد خروج الوقت، ولا بد للقضاء من أمر جديد، فذهب أبو بكر الرازي من الحنفية وفاقاً لجمهور الحنفية إلى أن الأمر بالعبادة الموقتة يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت من غير احتياج إلى أمر جديد، واستدلوا لذلك بقاعدة هي قولهم: الأمر بالمركب أمر بكل جزء من أجزائه، فإذا تعذر بعض الأجزاء لزم فعل بعضها الذي لم يتعذر.

فالأمر بالعبادة الموقتة كالصلوات الخمس أمر بمركب من شيئين: الأول منهما: فعل العبادة. والثاني: كونها مقترنة بالوقت المعين لها، فإذا خرج الوقت تعذر أحدهما وهو الاقتران بالوقت المعين، وبقي الآخر غير متعذر وهو فعل العبادة، فيلزم من الأمر الأول فعل الجزء المقدور عليه، لأن الأمر بالمركب أمر بأجزائه.

وهذا القول صدر به ابن قدامة في (روضة الناظر) وعزاه هو والغزالي في (المستصفى) إلى بعض الفقهاء.

وذهب جمهور أهل الأصول إلى أن الأمر بالعبادة الموقتة لا يستلزم الأمر بقضائها بعد خروج الوقت واستدلوا لذلك بقاعدة وهي (أن تخصيص العبادة بوقت معين دون غيره من الأوقات لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره، إذ لو كانت المصلحة في غيره من الأوقات لما كان لتخصيصه دونها فائدة)، قالوا: فتخصيصه الصلوات بأوقاتها المعينة، والصوم برمضان مثله، كتخصيص الحج بعرفات، والزكاة بالمساكين والصلاة بالقبلة، والقتل بالكافر ونحو ذلك.

واعلم أن الذين قالوا: إن الأمر لا يستلزم القضاء، وهم الجمهور ـ اختلفوا في إعادة الصلاة المتروكة عمداً على قولهم: إن تاركها غير كافر، فذهب جمهورهم إلى وجوب إعادتها، قالوا: نحن نقول: إن القضاء لا بد له من أمر جديد، ولكن الصلاة المتروكة عمداً جاءت على قضائها أدلة، منها: قياس العامد على الناسي والنائم، المنصوص على وجوب القضاء عليهما، قالوا: فإذا وجب القضاء على النائم، والناسي فهو واجب على العامد من باب أولى، وقال النووي في شرح المهذب: ومما يدل على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة، أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً. رواه البيهقي بإسناد جيد، وروى أبو داود نحوه ـ انتهى كلام النووي.

ومن أقوى الأدلة على وجوب القضاء على التارك عمداً عموم الحديث الصحيح الذي قدمناه في سورة «الإسراء» الذي قال فيه النَّبي صلى الله عليه وسلم: «فدين الله أحق أن يقضى»، فقوله: «دين الله» اسم جنس مضاف إلى معرفة فهو عام في كل دين، كقوله: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ} ، فهو عام في كل نعمة. ولا شك أن الصلاة المتروكة عمداً دين الله في ذمة تاركها، فدل عموم الحديث على أنها حقيقة جديرة بأن تقضى، ولا معارض لهذا العموم.

وقال بعض أهل العلم: ليس على التارك الصلاة عمداً قضاء، لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولم يأت أمر جديد بقضاء التارك عمداً. وممن قال بهذا ابن حزم واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء

لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني

وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب

تنبيه

سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة: أنها تجاذبها أصلان مختلفان: فنظرت كل طائفة إلى أحد الأصلين المختلفين:

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه. وإليه نظر الحنفية ومن وافقهم.

والثاني: الأمر بالعبادة في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت المذكور، وإليه نظر الجمهور. ومثل هذا من الأشياء التي تكون سبباً للاختلاف في المسألة كما أشار له الشيخ ميارة في التكميل بقوله:

وإن يكن في الفرع تقريران بالمنع والجواز فالقولان

قوله تعالى:

{جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّا}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه وعد عباده المؤمنين المطيعين جنات عدن. ثم بين أن وعده مأتي. بمعنى أنهم يأتونه وينالون ما عدوا به. لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد. وأشار لهذا المعنى في مواضع أخر. كقوله: {وَعْدَ ٱللَّهِ لاَ يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ} . وقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ} ، وقوله {رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ} ، وقوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاٌّذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُول} ، وقوله تعالى: {فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَٰنَ شِيباً السَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُول} ، وقوله تعالى: {أَذٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وَعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمَصِيراً لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَـٰلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْداً مَّسْئُول} إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله: {مَأْتِيّ} اسم مفعول أتاه إذا جاءه. والمعنى: أنهم لا بد أن يأتون ما وعدوا به. خلافاً لمن زعم أن {مَأْتِيّا} صيغة مفعول أريد بها الفاعل. أي كان وعده آتياً، إذ لا داعي لهذا مع وضوح ظاهر الآية.

تنبيه

مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل. وهو بدل الكل من البعض، قالوا: {جَنَّـٰتِ عَدْنٍ} بدل من الجنة في قوله: {أُوْلَـٰئِكَ * يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ} بدل كل من بعض.

قالوا: ومن أمثلة بدل الكل من البعض قوله: رحم الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات

«فطلحة» بدل من قوله «أعظماً» بدل كل من بعض. وعليه فأقسام البدل ستة: بدل الشيء من الشيء. وبدل البعض من الكل. وبدل الكل من البعض. وبدل الاشتمال. وبدل البداء. وبدل الغلط.

قال مقيده عفا الله عنه: ولا يتعين عندي في الآية والبيت كون البدل بدل كل من بعض، بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء، لأن الألف واللام في قوله: {فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ} للجنس، وإذا كان للجنس جاز أن يراد بها جميع الجنات، فيكون قوله: {جَنَّـٰتِ عَدْنٍ} بدلاً من {ٱلْجَنَّةِ} بدل الشيء من الشيء، لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك. والأعظم في البيت كناية عن الشخص، «فطلحة» بدل منه بدل الشيء من الشيء، لأنهم لم يدفنوا الأعظم وحدها بل دفنوا الشخص المذكور جميعه، أعظمه وغيرها من بدنه، وعبر هو عنه بالأعظم. قوله تعالى: {لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلاَّ سَلَـٰماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم {لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَ} أي في الجنات المذكورة {لَغْو} أي كلاماً تافهاً ساقطاً كما يسمع في الدنيا. واللغو:

هو فضول الكلام، وما لا طائل تحته. ويدخل فيه فحش الكلام وباطله، ومنه قول رؤبة وقيل العجاج: ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم

كما تقدم في سورة «المائدة».

والظاهر أن قوله {إِلاَّ سَلَـٰم} استثناء منقطع، أي لكن يسمعون فيها سلاماً، لأنهم يسلم بعضهم على بعض، وتسلم عليهم الملائكة، كما يدل على ذلك قوله تعالى: {تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌ} ، وقوله: {وَالمَلَـٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍسَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ} . كما تقد بمستوفى.

وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع أيضاً كقوله في «الواقعة»: {لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً إِلاَّ قِيلاً سَلَـٰماً سَلَـٰم} وقد جاء الاستثناء المنقطع في آيات أخر من كتاب الله، كقوله تعالى: {مَّا لَهُمْ مّنَ * عِلْمٍ إِلاَّ ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنّ} الآية: وقوله: {وَمَا لاًّحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلاَّ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلاٌّعْلَىٰ} ، وقوله: {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلاَّ ٱلْمَوْتَةَ ٱلاٍّولَىٰ} ، وكقوله: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ} ، إلى غير ذلك من الآيات. فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة. ونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان:

وقفت فيها أصيلاً لا أسائلها عيت جواباً وما بالربع من أحد

إلا الأواري لأباً ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد

«فالأواري» التي هي مرابط الخيل ليست من جنس «الأحد». وقول الفرزدق: وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله

وقول جران العود: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس

«فالسنان» ليس من جنس «الخاطب» و«اليعافير والعيس» ليس واحد منهما من جنس «الأنيس». وقول ضرار بن الأزور: أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالعبد المجاهد أعلم

عشية لا تغني الرماح مكانها ولا النل إلا المشرفي المصمم

وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحة وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين خلافاً للإمام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين: بأن الاستثناء المنقطع لا يصح، لأن الاستثناء إخراج ما دخل في اللفظ، وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ أصلاً حتى يخرج بالاستثناء.

تنبيهات

الأول ـ اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل. وإن اختل واحد منهما فهو منقطع: الأول ـ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، نحو: جاء القوم إلا زيداً. فإن كان من غير جنسه فهو منقطع، نحو: جاء القوم إلا حماراً. والثاني ـ أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. ومعلوم أن نقيض الإثبات النفي كالعكس. ومن هنا كان الاستثناء من النفي إثباتاً، ومن الإثبات نفياً. فإن كان الحكم على المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من جنس المستثنى منه. فقوله تعالى: {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلاَّ ٱلْمَوْتَةَ ٱلاٍّولَىٰ} استثناء منقطع على التحقيق، مع أن المستثنى من جنس المستثنى منه. وكذلك قوله: {لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ} وإنما كان منقطعاً في الآيتين لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه. فنقيض: {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِل}: هو يذوقون فيها الموت. وهذا النقيض الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم به على المستثنى بل حكم بالذوق في الدنيا. ونقيض {لاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَٰلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَـٰطِلِ} كلوها بالباطل ولم يحكم به في المستثنى.

فتحصل أن انقطاع الاستثناء قسمان: أحدهما بالحكم على غير جنس المستثنى منه. كقولك: رأيت أخويك إلا ثوباً. الثاني: بالحكم بغير النقيض. نحو: رأيت أخويك إلا زيداً لم يسافر.

التنبيه الثاني

اعلم أنه يبنى على الخلاف في صحة الاستثناء المنقطع بعض الفروع الفقهية. فلو أقر رجل لآخر فقال له: علي ألف دينار إلا ثوباً. فعلى القول بعدم صحة الاستثناء المنقطع يكون قوله «إلا ثوباً» لغواً وتلزمه الألف كاملة. وعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع لا يلغى قوله «إلا ثوباً» وتسقط قيمة الثوب من الألف. والذين قالوا تسقط قيمته اختلفوا في توجيهه على قولين: أحدهما ـ أنه مجاز، وأنه أطلق الثوب وأراد قيمته. والثاني: أن فيه إضماراً. أي حذف مضاف، يعني: إلا قيمة ثوب. فمن قال يقدم المجاز على الإضمار قال «إلا ثوباً» مجاز، أطلق الثوب وأراد القيمة. كإطلاق الدم على الدية. ومن قال يقدم الإضمار على المجاز قال «إلا ثوباً» أي إلا قيمة ثوب. واعتمد صاحب مراقي السعود تقديم المجاز على الإضمار في قوله: وبعد تخصيص مجاز قبلي الإضمار فالنقل على المعول

ومعنى البيت: أن المقدم عندهم التخصيص، ثم المجاز، ثم الإضمار، ثم النقل. مثال تقديم التخصيص على المجاز إذا احتمل اللفظ كل واحد منهما ـ قوله تعالى: {فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ} يحتمل التخصيص، لأن بعض المشركين كالذميين والمعاهدين أخرجهم دليل مخصص لعموم المشركين. ويحتمل عند القائلين بالمجاز أنه مجاز مرسل، أطلق فيه الكل وأراد البعض. فيقدم التخصيص لأمرين: أحدهما ـ أن اللفظ يبقى حقيقة فيما لم يخرجه المخصص، والحقيقة مقدمة على المجاز الثاني ـ أن اللفظ يبقى مستصحباً في الأفراد الباقية بعد التخصيص من غير احتياج إلى قرينة. ومثال تقديم المجاز على الإضمار عند احتمال اللفظ لكل واحد منهما ـ قول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سناً: أنت أبي، يحتمل أنه مجاز مرسل، من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. أي أنت عتيق. لأن الأبوة يلزمها العتق. ويحتمل الإضمار. أي أنت مثل أبي في الشفقة والتعظيم. فعلى الأول يعتق. وعلى الثاني لا يعتق. ومن أمثلته المسألة التي نحن بصددها. ومثال تقديم الإضمار على النقل عند احتمال اللفظ لكل واحد منهما قوله تعالى: {وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰ} يحتمل الإضمار. أي أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلاً.

وعلى هذا لو حذف الدرهم الزائد لصح البيع في الدرهم بالدرهم. ويحتمل نقل الربا إلى معنى العقد. فيمتنع عقد بيع الدرهم بالدرهمين. ولو حذف الزائد فلا بد من عقد جديد مطلقاً.