سورة الأنبياء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 329 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 329

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

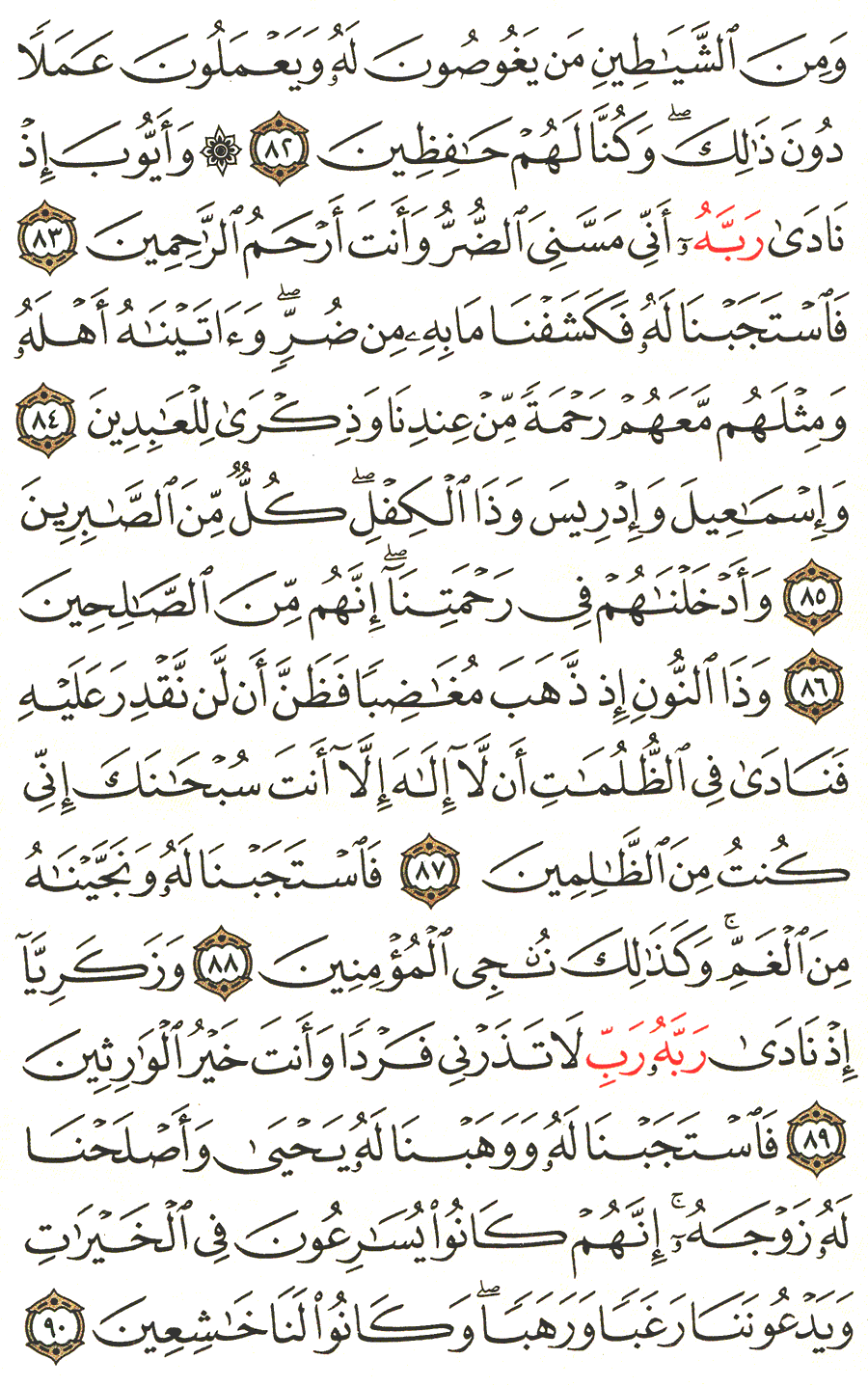

{فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ وَكُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ * وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ * وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ * وَمِنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ * وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ * فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ * وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ * وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ * وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ * فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ * وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِى فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ * فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خـٰشِعِينَ * وَٱلَّتِىۤ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَـٰهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ * إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ * وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ * فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَـٰتِبُونَ * وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَآ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ * إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَـٰؤُلاۤءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ * إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيَسَهَا وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ}

قوله تعالى: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي ذللها، وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تسخيره الطير، والجبال تسبح مع نبيه داود ـ بينه في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: {وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ} . وقوله: {أَوّبِى مَعَهُ} أي رجعي معه التسبيح. {وَٱلطَّيْرُ} أي ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيح التسبيح معه. وقوله من قال {أَوّبِى مَعَهُ}: أي سيري معه، وأن التأويب سير النهار ـ ساقط كما ترى. وكقوله تعالى: {وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلاٌّيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌإِنَّا سَخَّرْنَا ٱلجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلإِشْرَاقِوَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ} .

والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي. لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها. كما قال: {وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} ، وقال تعالى: {وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَـٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ} ، وقال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا ٱلاٌّمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَ} . وقد ثبت في صحيح البخاري: أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له حنين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عَلَيَّ قبل أن أُبعث. إني لأعرفه الآن» وأمثال هذا كثيرة. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء، وفي اصطلاح الشرع: تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ} أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح والظاهر أن قوله {وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ} مؤكد لقوله: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ} والموجب لهذا التأكيد: أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق العادة، مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة.

وقال الزمخشري {وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ} أي قادرين على أن نفعل هذا. وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولين اللذين قال ظاهر السقوط. لأن تأويل {وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ} بمعنى كنا قادرين بعيد، ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى.

وقال أبو حيان {وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ} أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن، والطير لمن نخصه بكرامتنا ا هـ، وأظهرها عندي هو ما تقدم، والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ}. الضمير في قوله {عَلَّمْنَـٰهُ} راجع إلى داود، والمراد بصيغة اللبوس: صنعة الدروع ونسجها. والدليل على أن المراد باللبوس في الآية الدروع: أنه أتبعه بقوله {لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ} أي لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض، لأن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف، والرمي بالرمح والسهم، كما هو معروف. وقد أوضح هذا المعنى بقوله: {وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَأَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ} فقوله {أَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ} أي أن اصنع دروعاً سابغات من الحديد الذي ألناه لك.

والسرد: نسج الدرع. ويقال فيه الزرد، ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع

ومن الثاني قول الآخر: نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد

ومراده بالزراد: ناسج الدرع. وقوله {وَقَدّرْ فِى ٱلسَّرْدِ} أي اجعل الحلق والمسامير في نسجك الدرع بأقدار متناسبة. فلا تجعل المسمار دقيقاً لئلا ينكسر، ولا يشد بعض الحلق ببعض، ولا تجعله غليظاً غلظاً زائداً فيفصم الحلقة. وإذا عرفت أن اللبوس في الآية الدروع فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما في الآية. ومنه قول الشاعر: عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرقها النبل

فقوله «سوابغ» أي دروع سوابغ، وقول كعب بن زهير: شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل

ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل: الدروع. والعرب تطلق اللبوس أيضاً على جميع السلاح درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف رمحاً: ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة نعاج مجفل

وتطلق اللبوس أيضاً على كل ما يلبس. ومنه قول بيهس: البس كل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها

وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع ليقيهم بها من بأس السلاح تقديم إيضاحه في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى {وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ} .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ} الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها الأمر، ومن إطلاق الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} أي انتهوا. ولذا قال عمر رضي الله عنه: انهيتنا يا رب. وقوله تعالى: {وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلاٍّمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُو} ، أي اسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن في المعاني التي تؤدي بصيغة الاستفهام: الأمر، كما ذكرنا.

وقوله {شَـٰكِرُونَ} شكر العبد لربه: هو أن يستعين بنعمه على طاعته، وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ومادة «شكر» لا تتعدى غالباً إلا باللام، وتعديتها بنفسها دون اللام قليلة، ومنه قول أبي نخيلة: شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضى

وفي قوله {لِتُحْصِنَكُمْ} ثلاث قراءات سبعية: قرأه عامة السبعة ما عدا ابن عامر وعاصماً {لِتُحْصِنَكُمْ} بالياء المثناة التحتية، وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود، أبو إلى اللبوس، لأن تذكيرها باعتبار معنى ما يلبس من الدروع جائز. وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم {لِتُحْصِنَكُمْ} بالتاء المثناة الفوقية، وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل راجع بالى اللبوس وهي مؤنثة، أو إلى الصنعة المذكورة في قوله: {صَنْعَةَ لَبُوسٍ}، وقرأه شعبة عن عاصم {لِنَحْصِنَكُمْ} بالنون الدالة على العظمة وعلى هذه القراءة فالأمر واضح. قوله تعالى: {وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ}. قوله: {وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ} معطوف على معمول «سَخَّرْنَا»، في قوله: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ} أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة. أي شديدة الهبوب. يقال عصفت الريح أي اشتدت، فهي ريح عاصف وعصوف، وفي لغة بني أسد (أعصفت) فهي معصف ومعصفة، وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة (الإسراء).

وقوله {تَجْرِى بِأَمْرِهِ} أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به، وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان، وأنها تجري بأمره ـ بينه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتها، وذلك في قوله {وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} ، وقوله: {فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ} .

تنبيه

اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين:

الأول ـ أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة «الأنبياء» بأنها عاصفة. أي شديد الهبوب، ووصفها في سورة «ص» بأنها تجري بأمره رخاء. والعاصفة غير التي تجري رخاء.

والسؤال الثاني ـ هو أنه هنا في سورة «الأنبياء» خص جريها به بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين، وفي سورة «ص» قال: {تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ}، وقوله {حَيْثُ أَصَابَ}، يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح. فقوله: {حَيْثُ أَصَابَ} أي حيث أراد. قاله مجاهد. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: أصاب الصواب، وأخطأ الجواب: أي أراد الصواب وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر: أصاب الكلام فلم يستطع فاخطأ الجواب لدى المفصل

قاله القرطبي. وعن رؤبة: أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن معنى «أصاب». فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا. ورجعا.

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول ـ أنها عاصفة في بعض الأوقات، ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة. كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب.

الجواب الثاني ـ هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت: وصفت هذه الريح بالعصف تارة بالرخاء أخرى، فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة، على ما قال {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ}. فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء في نفسها، وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان، وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم ـ ا هـ محل الغرض منه.

وأما الجواب عن السؤال الثاني ـ فهو أن قوله {رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ} يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض. وقوله {تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّ} لأن مسكنه فيها وهي الشام، فترده إلى الشام. وعليه فقوله:

{حَيْثُ أَصَابَ} في حالة الذهاب. وقوله: {إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَ} في حالة الإياب إلى محل السكنى. فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد قال نابغة ذبيان: إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند

وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد

وتدمر: بلد بالشام. وذلك مما يدل على أن الشام هو محل سكناه كما هو معروف. قوله تعالى: {وَشَـٰهِدٍ وَمَشْهُودٍ}. الأظهر في قوله {مِنْ} أنه في محل نصب عطفاً على معمول {إِنَّا سَخَّرْنَ} أي وسخرنا له من يغوصون له من الشياطين. وقيل: «من» مبتدأ، والجار والمجرور قبله خبره. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان من يغوصون له من الشياطين. أي يغوصون له في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة. كاللؤلؤ، والمرجان. والغوص: النزول تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه. ومنه قول نابغة ذبيان: أو درة صدفية غواصها بهج متى يراها يهل ويسجد

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أيضاً. أن الشياطين المسخرين له يعملون له عملاً دون ذلك. أي سوى ذلك الغوص المذكور. أي كبناء المدائن والقصور، وعمل المحاريب والتماثيل، والجفان والقدور الراسيات، وغير ذلك من اختراع الصنائع العجيبة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ} أي من أن يزيغوا عن أمره، أو يبدلوا أو يغيروا، أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه الآية الكريمة ـ جاءت مبينة في غير هذا الموضع. كقوله في الغوص والعمل سواء: {وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ} ، وقوله في العمل غير الغوص: {وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ} ، وقوله: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـٰرِيبَ وَتَمَـٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَٰسِيَـٰتٍ} ، وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره: {وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ} ، وقوله: {وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلاٌّصْفَادِ} .

وصفة البساط، وصفة حمل الريح له، وصفة جنود سليمان من الجن والإنس والطير ـ كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير، ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكلام المبارك. قوله تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ}. الظاهر أن قوله {وَأَيُّوبَ} منصوب باذكر مقدراً، ويدل على ذلك قوله تعالى في «صۤ» {وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} .

وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه صلى الله عليه وسلم: أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: {أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ} وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله، وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به، وتذكيراً للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى.

وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة «صۤ» في قوله: {وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} إلى قوله {لاٌّوْلِى ٱلاٌّلْبَـٰبِ} والضر الذي مس أيوب، ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه. كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: {ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} .

وما ذكره في «الأنبياء»: من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده ـ بينه في «صۤ» في قوله، {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لاٌّوْلِى ٱلاٌّلْبَـٰبِ} ، وقوله في «الأنبياء»، {وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ} مع قوله في «صۤ»، {وَذِكْرَىٰ لاٌّوْلِى ٱلاٌّلْبَـٰبِ} فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم، إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس ـ أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى. لأنهم هم أولو الألباب. أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال.

تنبيه

في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن قول أيوب المذكور في «الأنبياء» في قوله، {إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ} وفي «صۤ» في قوله، {إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه. مع أن قوله تعالى، {إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِراً نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} يدل على كمال صبره؟

والجواب ـ أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه، لا شكوى ولا جزع.

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة، ولم يكن قوله {مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ} جزعاً. لأن الله تعالى قال: {إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِر} بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصاً بالفقهاء والأدباء في دار السلطان. فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِر} فقلت: ليس هذا شكاية، وإنما كان دعاء. بيانه {فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ} والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال ـ انتهى منه.

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة «الأنبياء» من غير أن يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله: {أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ} وذكره في سورة «صۤ» وأسند ذلك الشيطان في قوله: {أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} والنصب على جميع القراءات معناه:

التعب والمشقة، والعذاب: الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في سورة «صۤ» هذه إشكال قوي معروف. لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام. كقوله: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} ، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ} ، وقوله تعالى مقرراً له: {وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى} ، وقوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ إِلاَّ مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ} .

وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة. منها ما ذكره الزمخشري قال:

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي إن إتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟

قلت: لما كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء، أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل.

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين. فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل. أعجب بكثرة ماله ـ انتهى منه.

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب. فأهلك الشيطان ماله وولده، ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها، فصار في جده ثآليل، فحكها بأظافره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء على جسده، وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي. كمداهنة الملك المذكور، وعدم إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه، وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا قليلاً.

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر، ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلك في «صۤ» إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله. ابتلاء ليظهر صبره الجميل، وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند الله تعالى وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء، فإنهم يصيبهم المرض، وموت الأهل، وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة «طه» وقول الله لنبيه أيوب في سورة «صۤ»:

{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَٱضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} ، قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه مائة سوط، فأمره الله أن يأخذ ضغثاً فيضربها به ليخرج من يمينه، والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة، فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة «الكهف» الاستدلال بآية {وَلاَ تَحْنَثْ} على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد. إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء الله. ليكون ذلك استثناء في يمينك. قوله تعالى: {وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} . أي واذكر ذا النون. والنون: الحوت. «وذا» بمعنى صاحب. فقوله {ذَا * ٱلنُّونِ} معناه صاحب الحوت. كما صرح الله بذلك في «القلم» في قوله {وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ} . وإنما أضافه إلى الحوت لأنه النقمة كما قال تعالى: {فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ} .

وقوله: {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما الآخر:

الأول ـ أن المعنى {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} أي لن نضيق عليه في بطن الحوت. ومن إطلاق «قدر» بمعنى «ضيق» في القرآن قوله تعالى: {ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقَدِرُ} أي ويضيق الرزق على من يشاء، وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ ٱللَّهُ} . فقوله: {وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} أي ومن ضيق عليه رزقه.

الوجه الثاني ـ أن معنى {لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} لن نقضي عليه ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى «قدر» المضعفة: ومنه قوله تعالى: {فَالْتَقَى ٱلمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} أي قدره الله. ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهداً لذلك: فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبداً ما أورق السلم النضر

ولا عائذ ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر

والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدراً، كضرب بضرب، ونصر ينصر، بمعنى قدره لك تقديراً. ومنه على أصح القولين «ليلة القدر» لأن الله يقدر فيها الأشياء. كما قال تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} والقدر بالفتح، والقدر بالسكون: ما يقدره الله من القضاء. ومنه قول هدبة بن الخشرم: ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري

أما قول من قال: إن {لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} من القدرة ـ فهو قول باطل بلا شك. لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء، كما لا يخفى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {مُغَـٰضِب} أي في حال كونه مغاضباً لقومه. ومعنى المفاعلة فيه: أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه، فأوعدهم بالعذاب. ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج. قاله أبو حيان في البحر. وقال أيضاً: وقيل معنى «مُغَاضِباً» غضبان، وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً. نحو عاقبت اللص، وسافرت اهـ.

واعلم أن قول من قال {مُغَـٰضِب} أي مغاضباً لربه كما روي عن ابن مسعود، وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير، واختاره الطبري والقتبي، واستحسنه المهدوي ـ يجب حمله على معنى القول الأول. أي مغاضباً من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، وهو قول صحيح، والمعنى: مغاضباً من أجل ربه كما تقول: غضبت لك أي من أجلك، والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصى ـ انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضباً قومه من أجل ربه، أي، من أجل كفرهم به، وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح في الآية. وقوله تعالى: {فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ}. أي ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. «وأن» في قوله {أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ} مفسرة، وقد أوضحنا فيما تقدم معنى «أن لا إله»، ومعنى «سبحانك»، ومعنى الظلم، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله: {فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ} أي أجبناه ونجيناه من الغم الذي هو فيه في بطن الحوت، وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة، ومنه قول كعب بن سعد الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب

وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: من نداء نبيه يونس في تلك الظلمات ـ هذا النداء العظيم، وأن الله استجاب له ونجاه من الغم أوضحه في غير هذا الموضع.

وبين في بعض المواضع: أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم.

وبين في بعضها: أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق، وأنهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه.

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمته. ولو لم يتداركه بها لنبذ بالعراه في حال كونه مذموماً، ولكنه تداركه بها فنبذ غير مذموم، قال تعالى في «الصافات»: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ فَسَـٰهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَأامَنُواْ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ} . فقوله في آيات «الصافات» المذكورة {إِذْ أَبَقَ} أي حين أبق، وهو من قول العرب: عبد آبق، لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه، ولذلك أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: {وَهُوَ مُلِيمٌ} لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: {فَسَـٰهَمَ} أي قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام القرعة ليخرج سهم من يلقى في البحر. وقوله: {فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ} أي المغلوبين في القرعة.

لأنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه في البحر. ومن ذلك قول الشاعر: قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون

وقوله {فَنَبَذْنَـٰهُ} أي طرحناه، بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل. والعراء: الصحراء. وقول من قال: العراء الفضاء أو المتسع من الأرض، أو المكان الخالي أو وجه الأرض ـ راجع إلى ذلك، ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة: ورفعت رجلالاً أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي

وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: {وَهُوَ سَقِيمٌ} أي مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه، وقال تعالى في «القلم». {وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَّوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ} فقوله في آية «القلم» هذه: {إِذْ نَادَىٰ} أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله: {وَهُوَ مَكْظُومٌ} أي مملوء غماً، كما قال تعالى: {وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ} وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن عطاء وأبي مالك {مَكْظُومٌ}: مملوء كرباً. قال الماوردي: والفرق بين الغم والكرب: أن الغم في القلب. والكرب في الأنفاس. وقيل {مَكْظُومٌ} محبوس. والكظم: الحبس. ومنه قولهم: كظم غيظه، أي حبس غضبه، قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ بكظمه، وهو مجرى النفس، قاله المبرد ـ انتهى من القرطبي.

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه، ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله مخاطباً نبينا صلى الله عليه وسلم فيها: {فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ} . فإن أمره لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت ـ دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي. وقصة يونس، وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي بعثت إليهم الرسل، وذلك في قوله: {فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ} .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعياً بإخلاص، إلا نجاه الله من ذلك الغم، ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا. وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء يونس المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى، لأنه لما ذكر أنه أنجى يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله {نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن عامر وشعبة عن عاصم {وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} بنونين أولاهما مضمومة،

والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة فياء ساكنة، وهو مضارع أنجى الرباعي على صيغة أفعل، والنون الأولى دالة على العظمة، وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم {وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني للمفعول من نجى المضعفة على وزن فعل بالتضعيف. وفي كلتا القراءتين إشكال معروف. أما قراءة الجمهور فهي من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيها، ولكن فيها إشكال من جهة أخرى، وهي: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في المصاحف العثمانية بنون واحدة، فيقال: كيف تقرأ بنونين وهي في المصاحف بنون واحدة؟ وأما على قراءة ابن عامر وشعبة بالإشكال من جهة القواعد العربية، لأن نجى على قراءتهما بصيغة ماض مبني للمفعول، فالقياس رفع {ٱلْمُؤْمِنِينَ} بعده على أنه نائب الفاعل، وكذلك القياس فتح باء «نجى» لا إسكانها.

وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمة، وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في قراءة ابن عامر وشعبة «ننجي» بفتح النون الثانية

مضارع نجى مضعفاً، فحذفت النون الثانية تخفيفاً. أو ننجي بسكونها مضارع أنجى وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح والتوسط بين القوة والضعف، كما أدغمت في «إجاصة وإجابة» بتشديد الجيم فيهما، أو الأصل «إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون فيهما. والإجاصة: واحدة الإجاص، قال في القاموس: الإجاص بالكسر مشدداً: ثمر معروف دخيل، لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة، الواحدة بهاء. ولا تقل انجاص، أو لغية ا هـ. والإجانة. واحدة الأجاجين. قال في التصريح: وهي بفتح الهمزة وكسرها. قال صاحب الفصيح: قصربة يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة كما يقال إنجاصة، وهي لغة يمانية فيهما أنكرها الأكثرون ا هـ. فهذا وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة، وعليهما فلفظة «المؤمنين» مفعول به لـ«ننجي».

ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نجى» على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير المصدر، أي نجى هو أي الإنجاء، وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة من قرأ {لِيَجْزِىَ قَوْم} ، ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير المصدر، أي ليجزي هو أي الجزاء ونيابة المصدر عن الفاعل في حال كون الفعل متعدياً للمفعول ترد بقلة، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حرى

ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد

ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد» وممن قال بجوار ذلك الأخفش والكوفيون وأبو عبيد. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قول جرير يهجو أم الفرزدق: ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا

يعني لسب هو أي السب. وقول الراجز: لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى

وأما إسكان ياء «نجي» على هذا القول فهو على لغة من يقول من العرب: رضي، وبقي بإسكان الياء تخفيفاً. ومنه قراءة الحسن {وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰ} بإسكان ياء «بقي» ومن شواهد تلك اللغة قول الشاعر: خمر الشيب لمنى تخميرا وحدا بي إلى القبور البعيرا

ليت شعري إذ القيامة قامت ودعى بالحساب أين المصيرا

وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة حذفوا النون في المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة للمصاحف لخفائها، أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال فيها، فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفاً من الكلمة لمصلحة مع تواتر الرواية لفظاً بذكر الحرف المحذوف والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ}. قد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن في سورة «هود». والمراد بالأمة هنا: الشريعة والملة. والمعنى: وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره، واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك. على حسب ما شرعه لخلقه {وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ} أي وحدي. والمعنى دينكم واحد وربكم واحد، فلم تختلفون {وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعاً. فمنهم يهودي، ومنهم نصراني، ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة.

ثم بين بقوله: {كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ} أنهم جميعهم راجعون إليه يوم القيامة، وسيجازيهم بما فعلوا. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة {وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} المعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه. فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب. تمثيلاً لاختلافهم فيه، وصيرورتهم فرقاً شتى ا هـ.

وظاهر الآية أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم» ومعنى تقطعوه. أنهم جعلوه قطعاً كما ذكرنا. وقال القرطبي قال الأزهري: {وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ} أي تفرقوا في أمرهم فنصب «أمرهم» بحذف «في» ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية: قوله تعالى عن الكفار: {إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ} أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: حلفت فلم أترك في نفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع

ومعنى قوله: «وهل يأثمن ذو أمة.. الخ» أن صاحب الدين لا يرتكب الإثم طائعاً.

وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف. وأنهم مع ذلك اختلفوا أو صاروا فرقاً ـ أوضحه في سورة {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عندهم. وذلك في قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَـٰلِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌوَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ} . وقوله في هذه الآية {زُبُر} أي قطعاً كزبر الحديد والفضة، أي قطعها. وقوله {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} أي كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعاً ـ فرحون بباطلهم، مطمئنون إليه، معتقدون أنه هو الحق.

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به، واطمئنوا إليه باطل، كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: {فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوۤاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَـفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ} ، وقال: {إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {إِنَّ هَـٰذِهِ} «هَذِهِ» اسم «إنَّ» وخبرها {أُمَّتُكُمْ}. وقوله {أُمَّةً وَاحِدَةً} حال هو ظاهر. قوله تعالى: {لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ} . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال في الزفير: أنه كأول صوت الحمار، وأن الشهيق كآخره وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود، كقوله في «هود»: {فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَـٰلِدِينَ فِيهَ} . قوله تعالى: {وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ} . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لا يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون، كقوله في «الإسراء»: {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّ} ، وقوله: {وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ أَعْمَىٰ} ، وقوله: {وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ} مع أنه جلا وعلا ذكر في آيات أخر ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون، كقوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَ} ، وقوله: {رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَ} ، وقوله: {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ} . وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في «طه» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} . ذكر جل

وعلا في هذه الآية الكريمة. إن الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى وهي تأنيث الأحسن، وهي الجنة أو السعادة ـ مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا الموضع، كقوله: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} ، وقوله: {هَلْ جَزَآءُ ٱلإِحْسَـٰنِ إِلاَّ ٱلإِحْسَـٰنُ} ، ونحو ذلك من الآيات.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 329

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{فَفَهَّمْنَـٰهَا سُلَيْمَـٰنَ وَكُلاًّ ءَاتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ * وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ * وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ * وَمِنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ * وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ * فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ * وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ * وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ * وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ * فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ * وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِى فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ * فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خـٰشِعِينَ * وَٱلَّتِىۤ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَـٰهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَـٰلَمِينَ * إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ * وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ * فَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَـٰتِبُونَ * وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَآ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ * وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ * إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ * لَوْ كَانَ هَـٰؤُلاۤءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ * إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ * لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيَسَهَا وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـٰلِدُونَ}

قوله تعالى: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر الجبال أي ذللها، وسخر الطير تسبح مع داود. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من تسخيره الطير، والجبال تسبح مع نبيه داود ـ بينه في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: {وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ} . وقوله: {أَوّبِى مَعَهُ} أي رجعي معه التسبيح. {وَٱلطَّيْرُ} أي ونادينا الطير بمثل ذلك من ترجيح التسبيح معه. وقوله من قال {أَوّبِى مَعَهُ}: أي سيري معه، وأن التأويب سير النهار ـ ساقط كما ترى. وكقوله تعالى: {وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلاٌّيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌإِنَّا سَخَّرْنَا ٱلجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلإِشْرَاقِوَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ} .

والتحقيق: أن تسبيح الجبال والطير مع داود المذكور تسبيح حقيقي. لأن الله جل وعلا يجعل لها إدراكات تسبح بها، يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها. كما قال: {وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَـٰكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} ، وقال تعالى: {وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلأَنْهَـٰرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ} ، وقال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا ٱلاٌّمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَ} . وقد ثبت في صحيح البخاري: أن الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل عنه بالخطبة إلى المنبر سمع له حنين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عَلَيَّ قبل أن أُبعث. إني لأعرفه الآن» وأمثال هذا كثيرة. والقاعدة المقررة عند العلماء: أن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل يجب الرجوع إليه. والتسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء، وفي اصطلاح الشرع: تنزيه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ} أي جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح والظاهر أن قوله {وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ} مؤكد لقوله: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ} والموجب لهذا التأكيد: أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق العادة، مظنة لأن يكذب به الكفرة الجهلة.

وقال الزمخشري {وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ} أي قادرين على أن نفعل هذا. وقيل: كنا نفعل بالأنبياء مثل ذلك. وكلا القولين اللذين قال ظاهر السقوط. لأن تأويل {وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ} بمعنى كنا قادرين بعيد، ولا دليل عليه كما لا دليل على الآخر كما ترى.

وقال أبو حيان {وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ} أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخير الجبال وتسبيحهن، والطير لمن نخصه بكرامتنا ا هـ، وأظهرها عندي هو ما تقدم، والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى: {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ}. الضمير في قوله {عَلَّمْنَـٰهُ} راجع إلى داود، والمراد بصيغة اللبوس: صنعة الدروع ونسجها. والدليل على أن المراد باللبوس في الآية الدروع: أنه أتبعه بقوله {لِتُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ} أي لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض، لأن الدرع تقيه ضرر الضرب بالسيف، والرمي بالرمح والسهم، كما هو معروف. وقد أوضح هذا المعنى بقوله: {وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَأَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ} فقوله {أَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ} أي أن اصنع دروعاً سابغات من الحديد الذي ألناه لك.

والسرد: نسج الدرع. ويقال فيه الزرد، ومن الأول قول أبي ذؤيب الهذلي: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع

ومن الثاني قول الآخر: نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زراد

ومراده بالزراد: ناسج الدرع. وقوله {وَقَدّرْ فِى ٱلسَّرْدِ} أي اجعل الحلق والمسامير في نسجك الدرع بأقدار متناسبة. فلا تجعل المسمار دقيقاً لئلا ينكسر، ولا يشد بعض الحلق ببعض، ولا تجعله غليظاً غلظاً زائداً فيفصم الحلقة. وإذا عرفت أن اللبوس في الآية الدروع فاعلم أن العرب تطلق اللبوس على الدروع كما في الآية. ومنه قول الشاعر: عليها أسود ضاويات لبوسهم سوابغ بيض لا يخرقها النبل

فقوله «سوابغ» أي دروع سوابغ، وقول كعب بن زهير: شم العرانيين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل

ومراده باللبوس التي عبر عنها بالسرابيل: الدروع. والعرب تطلق اللبوس أيضاً على جميع السلاح درعاً كان أو جوشناً أو سيفاً أو رمحاً. ومن إطلاقه على الرمح قول أبي كبير الهذلي يصف رمحاً: ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة نعاج مجفل

وتطلق اللبوس أيضاً على كل ما يلبس. ومنه قول بيهس: البس كل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بوسها

وما ذكره هنا من الامتنان على الخلق بتعليمه صنعة الدروع ليقيهم بها من بأس السلاح تقديم إيضاحه في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى {وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ} .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ} الظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا يراد بها الأمر، ومن إطلاق الاستفهام بمعنى الأمر في القرآن قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ} أي انتهوا. ولذا قال عمر رضي الله عنه: انهيتنا يا رب. وقوله تعالى: {وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلاٍّمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُو} ، أي اسلموا. وقد تقرر في فن المعاني: أن في المعاني التي تؤدي بصيغة الاستفهام: الأمر، كما ذكرنا.

وقوله {شَـٰكِرُونَ} شكر العبد لربه: هو أن يستعين بنعمه على طاعته، وشكر الرب لعبده: هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. ومادة «شكر» لا تتعدى غالباً إلا باللام، وتعديتها بنفسها دون اللام قليلة، ومنه قول أبي نخيلة: شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضى

وفي قوله {لِتُحْصِنَكُمْ} ثلاث قراءات سبعية: قرأه عامة السبعة ما عدا ابن عامر وعاصماً {لِتُحْصِنَكُمْ} بالياء المثناة التحتية، وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل عائد إلى داود، أبو إلى اللبوس، لأن تذكيرها باعتبار معنى ما يلبس من الدروع جائز. وقرأه ابن عامر وحفص عن عاصم {لِتُحْصِنَكُمْ} بالتاء المثناة الفوقية، وعلى هذه القراءة فضمير الفاعل راجع بالى اللبوس وهي مؤنثة، أو إلى الصنعة المذكورة في قوله: {صَنْعَةَ لَبُوسٍ}، وقرأه شعبة عن عاصم {لِنَحْصِنَكُمْ} بالنون الدالة على العظمة وعلى هذه القراءة فالأمر واضح. قوله تعالى: {وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ}. قوله: {وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ} معطوف على معمول «سَخَّرْنَا»، في قوله: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ} أي وسخرنا لسليمان الريح في حال كونها عاصفة. أي شديدة الهبوب. يقال عصفت الريح أي اشتدت، فهي ريح عاصف وعصوف، وفي لغة بني أسد (أعصفت) فهي معصف ومعصفة، وقد قدمنا بعض شواهده العربية في سورة (الإسراء).

وقوله {تَجْرِى بِأَمْرِهِ} أي تطيعه وتجري إلى المحل الذي يأمرها به، وما ذكره في هذه الآية: من تسخير الريح لسليمان، وأنها تجري بأمره ـ بينه في غير هذا الموضع وزاد بيان قدر سرعتها، وذلك في قوله {وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} ، وقوله: {فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ} .

تنبيه

اعلم أن في هذه الآيات التي ذكرنا سؤالين معروفين:

الأول ـ أن يقال: إن الله وصف الريح المذكورة هنا في سورة «الأنبياء» بأنها عاصفة. أي شديد الهبوب، ووصفها في سورة «ص» بأنها تجري بأمره رخاء. والعاصفة غير التي تجري رخاء.

والسؤال الثاني ـ هو أنه هنا في سورة «الأنبياء» خص جريها به بكونه إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين، وفي سورة «ص» قال: {تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ}، وقوله {حَيْثُ أَصَابَ}، يدل على التعميم في الأمكنة التي يريد الذهاب إليها على الريح. فقوله: {حَيْثُ أَصَابَ} أي حيث أراد. قاله مجاهد. وقال ابن الأعرابي: العرب تقول: أصاب الصواب، وأخطأ الجواب: أي أراد الصواب وأخطأ الجواب. ومنه قول الشاعر: أصاب الكلام فلم يستطع فاخطأ الجواب لدى المفصل

قاله القرطبي. وعن رؤبة: أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن معنى «أصاب». فخرج إليهما فقال: أين تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا. ورجعا.

أما الجواب عن السؤال الأول فمن وجهين: الأول ـ أنها عاصفة في بعض الأوقات، ولينة رخاء في بعضها بحسب الحاجة. كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفع سارت به رخاء حيث أصاب.

الجواب الثاني ـ هو ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت: وصفت هذه الريح بالعصف تارة بالرخاء أخرى، فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة، على ما قال {غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ}. فكان جمعها بين الأمرين: أن تكون رخاء في نفسها، وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان، وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم ـ ا هـ محل الغرض منه.

وأما الجواب عن السؤال الثاني ـ فهو أن قوله {رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ} يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض. وقوله {تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّ} لأن مسكنه فيها وهي الشام، فترده إلى الشام. وعليه فقوله:

{حَيْثُ أَصَابَ} في حالة الذهاب. وقوله: {إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَ} في حالة الإياب إلى محل السكنى. فانفكت الجهة فزال الإشكال. وقد قال نابغة ذبيان: إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند

وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد

وتدمر: بلد بالشام. وذلك مما يدل على أن الشام هو محل سكناه كما هو معروف. قوله تعالى: {وَشَـٰهِدٍ وَمَشْهُودٍ}. الأظهر في قوله {مِنْ} أنه في محل نصب عطفاً على معمول {إِنَّا سَخَّرْنَ} أي وسخرنا له من يغوصون له من الشياطين. وقيل: «من» مبتدأ، والجار والمجرور قبله خبره. وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر لسليمان من يغوصون له من الشياطين. أي يغوصون له في البحار فيستخرجون له منها الجواهر النفيسة. كاللؤلؤ، والمرجان. والغوص: النزول تحت الماء. والغواص: الذي يغوص البحر ليستخرج منه اللؤلؤ ونحوه. ومنه قول نابغة ذبيان: أو درة صدفية غواصها بهج متى يراها يهل ويسجد

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أيضاً. أن الشياطين المسخرين له يعملون له عملاً دون ذلك. أي سوى ذلك الغوص المذكور. أي كبناء المدائن والقصور، وعمل المحاريب والتماثيل، والجفان والقدور الراسيات، وغير ذلك من اختراع الصنائع العجيبة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ} أي من أن يزيغوا عن أمره، أو يبدلوا أو يغيروا، أو يوجد منهم فساد فيما هم مسخرون فيه. وهذه المسائل الثلاث التي تضمنتها هذه الآية الكريمة ـ جاءت مبينة في غير هذا الموضع. كقوله في الغوص والعمل سواء: {وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ} ، وقوله في العمل غير الغوص: {وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ} ، وقوله: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَـٰرِيبَ وَتَمَـٰثِيلَ وَجِفَانٍ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَٰسِيَـٰتٍ} ، وكقوله في حفظهم من أن يزيغوا عن أمره: {وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ} ، وقوله: {وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلاٌّصْفَادِ} .

وصفة البساط، وصفة حمل الريح له، وصفة جنود سليمان من الجن والإنس والطير ـ كل ذلك مذكور بكثرة في كتب التفسير، ونحن لم نطل به الكلام في هذا الكلام المبارك. قوله تعالى: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ}. الظاهر أن قوله {وَأَيُّوبَ} منصوب باذكر مقدراً، ويدل على ذلك قوله تعالى في «صۤ» {وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} .

وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبيه صلى الله عليه وسلم: أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلاً: {أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ} وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله، وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به، وتذكيراً للعابدين أي الذين يعبدون الله لأنهم هم المنتفعون بالذكرى.

وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة «صۤ» في قوله: {وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} إلى قوله {لاٌّوْلِى ٱلاٌّلْبَـٰبِ} والضر الذي مس أيوب، ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله. ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه. كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: {ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَـٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} .

وما ذكره في «الأنبياء»: من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده ـ بينه في «صۤ» في قوله، {وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لاٌّوْلِى ٱلاٌّلْبَـٰبِ} ، وقوله في «الأنبياء»، {وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ} مع قوله في «صۤ»، {وَذِكْرَىٰ لاٌّوْلِى ٱلاٌّلْبَـٰبِ} فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من أهل العلم، إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس ـ أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى. لأنهم هم أولو الألباب. أي العقول الصحيحة السالمة من الاختلال.

تنبيه

في هذه الآيات المذكورة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن قول أيوب المذكور في «الأنبياء» في قوله، {إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ} وفي «صۤ» في قوله، {إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} يدل على أنه ضجر من المرض فشكا منه. مع أن قوله تعالى، {إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِراً نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} يدل على كمال صبره؟

والجواب ـ أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه، لا شكوى ولا جزع.

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة، ولم يكن قوله {مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ} جزعاً. لأن الله تعالى قال: {إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِر} بل كان ذلك دعاء منه. والجزع في الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى، والدعاء لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعت أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول: حضرت مجلساً غاصاً بالفقهاء والأدباء في دار السلطان. فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال الله تعالى: {إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِر} فقلت: ليس هذا شكاية، وإنما كان دعاء. بيانه {فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ} والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه وارتضوه. وسئل الجنيد عن هذه الآية الكريمة فقال: عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال ـ انتهى منه.

ودعاء أيوب المذكور ذكره الله في سورة «الأنبياء» من غير أن يسند مس الضر أيوب إلى الشيطان في قوله: {أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ} وذكره في سورة «صۤ» وأسند ذلك الشيطان في قوله: {أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} والنصب على جميع القراءات معناه:

التعب والمشقة، والعذاب: الألم. وفي نسبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في سورة «صۤ» هذه إشكال قوي معروف. لأن الله ذكر في آيات من كتابه: أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام. كقوله: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} ، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ} ، وقوله تعالى مقرراً له: {وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى} ، وقوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ إِلاَّ مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ} .

وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة. منها ما ذكره الزمخشري قال:

فإن قلت: لم نسبه إلى الشيطان، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي إن إتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟

قلت: لما كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء، أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل.

وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين. فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يغثه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه. وقيل. أعجب بكثرة ماله ـ انتهى منه.

ومنها ما ذكره جماعة من المفسرين: أن الله سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء لأيوب. فأهلك الشيطان ماله وولده، ثم سلطه على بدنه ابتلاء له فنفخ في جسده نفخة اشتعل منها، فصار في جده ثآليل، فحكها بأظافره حتى دميت، ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه. (وغالب ذلك من الإسرائيليات) وتسليطه للابتلاء على جسده، وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي. كمداهنة الملك المذكور، وعدم إغاثة الملهوف، إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها المفسرون. وقد ذكروا هنا قصة طويلة تتضمن البلاء الذي وقع فيه، وقدر مدته (وكل ذلك من الإسرائيليات) وقد ذكرنا هنا قليلاً.

وغاية ما دل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر، ووهبه أهله ومثلهم معهم، وأن أيوب نسب ذلك في «صۤ» إلى الشيطان. ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله. ابتلاء ليظهر صبره الجميل، وتكون له العافية الحميدة في الدنيا والآخرة، ويرجع له كل ما أصيب فيه، والعلم عند الله تعالى وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب، لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنشأ عنها الأعراض البشرية كالمرض، وذلك يقع للأنبياء، فإنهم يصيبهم المرض، وموت الأهل، وهلاك المال لأسباب متنوعة. ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة «طه» وقول الله لنبيه أيوب في سورة «صۤ»:

{وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَٱضْرِب بِّهِ وَلاَ تَحْنَثْ} ، قال المفسرون فيه: إنه حلف في مرضه ليضربن زوجه مائة سوط، فأمره الله أن يأخذ ضغثاً فيضربها به ليخرج من يمينه، والضغث: الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو نحو ذلك. والمعنى: أنه يأخذ حزمة فيها مائة عود فيضربها بها ضربة واحدة، فيخرج بذلك من يمينه. وقد قدمنا في سورة «الكهف» الاستدلال بآية {وَلاَ تَحْنَثْ} على أن الاستثناء المتأخر لا يفيد. إذ لو كان يفيد لقال الله لأيوب قل إن شاء الله. ليكون ذلك استثناء في يمينك. قوله تعالى: {وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} . أي واذكر ذا النون. والنون: الحوت. «وذا» بمعنى صاحب. فقوله {ذَا * ٱلنُّونِ} معناه صاحب الحوت. كما صرح الله بذلك في «القلم» في قوله {وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ} . وإنما أضافه إلى الحوت لأنه النقمة كما قال تعالى: {فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ} .

وقوله: {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} فيه وجهان من التفسير لا يكذب أحدهما الآخر:

الأول ـ أن المعنى {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} أي لن نضيق عليه في بطن الحوت. ومن إطلاق «قدر» بمعنى «ضيق» في القرآن قوله تعالى: {ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقَدِرُ} أي ويضيق الرزق على من يشاء، وقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَاهُ ٱللَّهُ} . فقوله: {وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ} أي ومن ضيق عليه رزقه.

الوجه الثاني ـ أن معنى {لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} لن نقضي عليه ذلك. وعليه فهو من القدر والقضاء. «وقدر» بالتخفيف تأتي بمعنى «قدر» المضعفة: ومنه قوله تعالى: {فَالْتَقَى ٱلمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} أي قدره الله. ومنه قول الشاعر وأنشده ثعلب شاهداً لذلك: فليست عشيات الحمى برواجع لنا أبداً ما أورق السلم النضر

ولا عائذ ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر

والعرب تقول: قدر الله لك الخير يقدره قدراً، كضرب بضرب، ونصر ينصر، بمعنى قدره لك تقديراً. ومنه على أصح القولين «ليلة القدر» لأن الله يقدر فيها الأشياء. كما قال تعالى: {فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ} والقدر بالفتح، والقدر بالسكون: ما يقدره الله من القضاء. ومنه قول هدبة بن الخشرم: ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري

أما قول من قال: إن {لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} من القدرة ـ فهو قول باطل بلا شك. لأن نبي الله يونس لا يشك في قدرة الله على كل شيء، كما لا يخفى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {مُغَـٰضِب} أي في حال كونه مغاضباً لقومه. ومعنى المفاعلة فيه: أنه أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب بهم، وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم يجيبوه، فأوعدهم بالعذاب. ثم خرج من بينهم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج. قاله أبو حيان في البحر. وقال أيضاً: وقيل معنى «مُغَاضِباً» غضبان، وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً. نحو عاقبت اللص، وسافرت اهـ.

واعلم أن قول من قال {مُغَـٰضِب} أي مغاضباً لربه كما روي عن ابن مسعود، وبه قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير، واختاره الطبري والقتبي، واستحسنه المهدوي ـ يجب حمله على معنى القول الأول. أي مغاضباً من أجل ربه. قال القرطبي بعد أن ذكر هذا القول عمن ذكرنا: وقال النحاس: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة، وهو قول صحيح، والمعنى: مغاضباً من أجل ربه كما تقول: غضبت لك أي من أجلك، والمؤمن يغضب لله عز وجل إذا عصى ـ انتهى منه. والمعنى على ما ذكر: مغاضباً قومه من أجل ربه، أي، من أجل كفرهم به، وعصيانهم له. وغير هذا لا يصح في الآية. وقوله تعالى: {فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ}. أي ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. «وأن» في قوله {أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ} مفسرة، وقد أوضحنا فيما تقدم معنى «أن لا إله»، ومعنى «سبحانك»، ومعنى الظلم، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله: {فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ} أي أجبناه ونجيناه من الغم الذي هو فيه في بطن الحوت، وإطلاق استجاب بمعنى أجاب معروف في اللغة، ومنه قول كعب بن سعد الغنوي: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب

وما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية: من نداء نبيه يونس في تلك الظلمات ـ هذا النداء العظيم، وأن الله استجاب له ونجاه من الغم أوضحه في غير هذا الموضع.

وبين في بعض المواضع: أنه لو لم يسبح هذا التسبيح العظيم للبث في بطن الحوت إلى يوم البعث ولم يخرج منه. وبين في بعضها أنه طرحه بالعراء وهو سقيم.

وبين في بعضها: أنه خرج بغير إذن كخروج العبد الآبق، وأنهم اقترعوا على من يلقى في البحر فوقعت القرعة على يونس أنه هو الذي يلقى فيه.

وبين في بعضها: أن الله تداركه برحمته. ولو لم يتداركه بها لنبذ بالعراه في حال كونه مذموماً، ولكنه تداركه بها فنبذ غير مذموم، قال تعالى في «الصافات»: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ فَسَـٰهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَـٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَأامَنُواْ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ} . فقوله في آيات «الصافات» المذكورة {إِذْ أَبَقَ} أي حين أبق، وهو من قول العرب: عبد آبق، لأن يونس خرج قبل أن يأذن له ربه، ولذلك أطلق عليه اسم الإباق. واستحقاق الملامة في قوله: {وَهُوَ مُلِيمٌ} لأن المليم اسم فاعل ألام إذا فعل ما يستوجب الملام. وقوله: {فَسَـٰهَمَ} أي قارع بمعنى أنه وضع مع أصحاب السفينة سهام القرعة ليخرج سهم من يلقى في البحر. وقوله: {فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ} أي المغلوبين في القرعة.

لأنه خرج له السهم الذي يلقى صاحبه في البحر. ومن ذلك قول الشاعر: قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون

وقوله {فَنَبَذْنَـٰهُ} أي طرحناه، بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل. والعراء: الصحراء. وقول من قال: العراء الفضاء أو المتسع من الأرض، أو المكان الخالي أو وجه الأرض ـ راجع إلى ذلك، ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة: ورفعت رجلالاً أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي

وشجرة اليقطين: هي الدباء. وقوله: {وَهُوَ سَقِيمٌ} أي مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه، وقال تعالى في «القلم». {وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ لَّوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ} فقوله في آية «القلم» هذه: {إِذْ نَادَىٰ} أي نادى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقوله: {وَهُوَ مَكْظُومٌ} أي مملوء غماً، كما قال تعالى: {وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْغَمِّ} وهو قول ابن عباس ومجاهد. وعن عطاء وأبي مالك {مَكْظُومٌ}: مملوء كرباً. قال الماوردي: والفرق بين الغم والكرب: أن الغم في القلب. والكرب في الأنفاس. وقيل {مَكْظُومٌ} محبوس. والكظم: الحبس. ومنه قولهم: كظم غيظه، أي حبس غضبه، قاله ابن بحر. وقيل: المكظوم المأخوذ بكظمه، وهو مجرى النفس، قاله المبرد ـ انتهى من القرطبي.

وآية «القلم» المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبة قومه، ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله مخاطباً نبينا صلى الله عليه وسلم فيها: {فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ} . فإن أمره لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت ـ دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي. وقصة يونس، وسبب ذهابه ومغاضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسير. وقد بين تعالى في سورة «يونس»: أن قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي بعثت إليهم الرسل، وذلك في قوله: {فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ} .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعياً بإخلاص، إلا نجاه الله من ذلك الغم، ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا. وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء يونس المذكور: «لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» رواه أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم. والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى، لأنه لما ذكر أنه أنجى يونس شبه بذلك إنجاءه المؤمنين. وقوله {نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى. وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن عامر وشعبة عن عاصم {وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} بنونين أولاهما مضمومة،

والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة فياء ساكنة، وهو مضارع أنجى الرباعي على صيغة أفعل، والنون الأولى دالة على العظمة، وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم {وَكَذٰلِكَ نُنجِـى ٱلْمُؤْمِنِينَ} بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة مشددة فياء ساكنة. وهو على هذه القراءة بصيغة فعل ماض مبني للمفعول من نجى المضعفة على وزن فعل بالتضعيف. وفي كلتا القراءتين إشكال معروف. أما قراءة الجمهور فهي من جهة القواعد العربية واضحة لا إشكال فيها، ولكن فيها إشكال من جهة أخرى، وهي: أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في المصاحف العثمانية بنون واحدة، فيقال: كيف تقرأ بنونين وهي في المصاحف بنون واحدة؟ وأما على قراءة ابن عامر وشعبة بالإشكال من جهة القواعد العربية، لأن نجى على قراءتهما بصيغة ماض مبني للمفعول، فالقياس رفع {ٱلْمُؤْمِنِينَ} بعده على أنه نائب الفاعل، وكذلك القياس فتح باء «نجى» لا إسكانها.

وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة: منها ما ذكره بعض الأئمة، وأشار إليه ابن هشام في باب الإدغام من توضيحه: أن الأصل في قراءة ابن عامر وشعبة «ننجي» بفتح النون الثانية

مضارع نجى مضعفاً، فحذفت النون الثانية تخفيفاً. أو ننجي بسكونها مضارع أنجى وأدغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح والتوسط بين القوة والضعف، كما أدغمت في «إجاصة وإجابة» بتشديد الجيم فيهما، أو الأصل «إنجاصة وإنجانة» فأدغمت النون فيهما. والإجاصة: واحدة الإجاص، قال في القاموس: الإجاص بالكسر مشدداً: ثمر معروف دخيل، لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة، الواحدة بهاء. ولا تقل انجاص، أو لغية ا هـ. والإجانة. واحدة الأجاجين. قال في التصريح: وهي بفتح الهمزة وكسرها. قال صاحب الفصيح: قصربة يعجن فيها ويغسل فيها. ويقال: إنجانة كما يقال إنجاصة، وهي لغة يمانية فيهما أنكرها الأكثرون ا هـ. فهذا وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة، وعليهما فلفظة «المؤمنين» مفعول به لـ«ننجي».

ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة: أن «نجى» على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول، والنائب عن الفاعل ضمير المصدر، أي نجى هو أي الإنجاء، وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة من قرأ {لِيَجْزِىَ قَوْم} ، ببناء «يجزي» للمفعول والنائب ضمير المصدر، أي ليجزي هو أي الجزاء ونيابة المصدر عن الفاعل في حال كون الفعل متعدياً للمفعول ترد بقلة، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حرى

ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد

ومحل الشاهد منه قوله: «وقد يرد» وممن قال بجوار ذلك الأخفش والكوفيون وأبو عبيد. ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قول جرير يهجو أم الفرزدق: ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا

يعني لسب هو أي السب. وقول الراجز: لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى

وأما إسكان ياء «نجي» على هذا القول فهو على لغة من يقول من العرب: رضي، وبقي بإسكان الياء تخفيفاً. ومنه قراءة الحسن {وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰ} بإسكان ياء «بقي» ومن شواهد تلك اللغة قول الشاعر: خمر الشيب لمنى تخميرا وحدا بي إلى القبور البعيرا

ليت شعري إذ القيامة قامت ودعى بالحساب أين المصيرا

وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة حذفوا النون في المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة للمصاحف لخفائها، أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا إشكال فيها، فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفاً من الكلمة لمصلحة مع تواتر الرواية لفظاً بذكر الحرف المحذوف والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ}. قد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن في سورة «هود». والمراد بالأمة هنا: الشريعة والملة. والمعنى: وأن هذه شريعتكم شريعة واحدة، وهي توحيد الله على الوجه الأكمل من جميع الجهات، وامتثال أمره، واجتناب نهيه بإخلاص في ذلك. على حسب ما شرعه لخلقه {وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ} أي وحدي. والمعنى دينكم واحد وربكم واحد، فلم تختلفون {وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} أي تفرقوا في الدين وكانوا شيعاً. فمنهم يهودي، ومنهم نصراني، ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الفرق المختلفة.

ثم بين بقوله: {كُلٌّ إِلَيْنَا رَٰجِعُونَ} أنهم جميعهم راجعون إليه يوم القيامة، وسيجازيهم بما فعلوا. وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة {وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} المعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه. فيصير لهذا نصيب ولذلك نصيب. تمثيلاً لاختلافهم فيه، وصيرورتهم فرقاً شتى ا هـ.

وظاهر الآية أن «تقطع» متعدية إلى المفعول ومفعولها «أمرهم» ومعنى تقطعوه. أنهم جعلوه قطعاً كما ذكرنا. وقال القرطبي قال الأزهري: {وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ} أي تفرقوا في أمرهم فنصب «أمرهم» بحذف «في» ومن إطلاق الأمة بمعنى الشريعة والدين كما في هذه الآية: قوله تعالى عن الكفار: {إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ} أي على شريعة وملة ودين. ومن ذلك قول نابغة ذبيان: حلفت فلم أترك في نفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع

ومعنى قوله: «وهل يأثمن ذو أمة.. الخ» أن صاحب الدين لا يرتكب الإثم طائعاً.

وما ذكره جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين: من أن الدين واحد والرب واحد فلا داعي للاختلاف. وأنهم مع ذلك اختلفوا أو صاروا فرقاً ـ أوضحه في سورة {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} وزاد أن كل حزب من الأحزاب المختلفة فرحون بما عندهم. وذلك في قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَـٰلِحاً إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌوَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوۤاْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ} . وقوله في هذه الآية {زُبُر} أي قطعاً كزبر الحديد والفضة، أي قطعها. وقوله {كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} أي كل فرقة من هؤلاء الفرق الضالين المختلفين المتقطعين دينهم قطعاً ـ فرحون بباطلهم، مطمئنون إليه، معتقدون أنه هو الحق.

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أن ما فرحوا به، واطمئنوا إليه باطل، كما قال تعالى في سورة «المؤمن»: {فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوۤاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَـفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ} ، وقال: {إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {إِنَّ هَـٰذِهِ} «هَذِهِ» اسم «إنَّ» وخبرها {أُمَّتُكُمْ}. وقوله {أُمَّةً وَاحِدَةً} حال هو ظاهر. قوله تعالى: {لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ} . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لهم فيها زفير والعياذ بالله تعالى. وأظهر الأقوال في الزفير: أنه كأول صوت الحمار، وأن الشهيق كآخره وقد بين تعالى أن أهل النار لهم فيها زفير في غير هذا الموضع وزاد على ذلك الشهيق والخلود، كقوله في «هود»: {فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِى ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَـٰلِدِينَ فِيهَ} . قوله تعالى: {وَهُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ} . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أهل النار لا يسمعون فيها. وبين في غير هذا الموضع: أنهم لا يتكلمون ولا يبصرون، كقوله في «الإسراء»: {وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّ} ، وقوله: {وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ أَعْمَىٰ} ، وقوله: {وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لاَ يَنطِقُونَ} مع أنه جلا وعلا ذكر في آيات أخر ما يدل على أنهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون، كقوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَ} ، وقوله: {رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَ} ، وقوله: {وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ} . وقد بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في «طه» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا ٱلْحُسْنَىٰ أُوْلَـٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} . ذكر جل

وعلا في هذه الآية الكريمة. إن الذين سبقت لهم منه في علمه الحسنى وهي تأنيث الأحسن، وهي الجنة أو السعادة ـ مبعدون يوم القيامة عن النار. وقد أشار إلى نحو ذلك في غير هذا الموضع، كقوله: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ} ، وقوله: {هَلْ جَزَآءُ ٱلإِحْسَـٰنِ إِلاَّ ٱلإِحْسَـٰنُ} ، ونحو ذلك من الآيات.

الصفحة رقم 329 من المصحف تحميل و استماع mp3