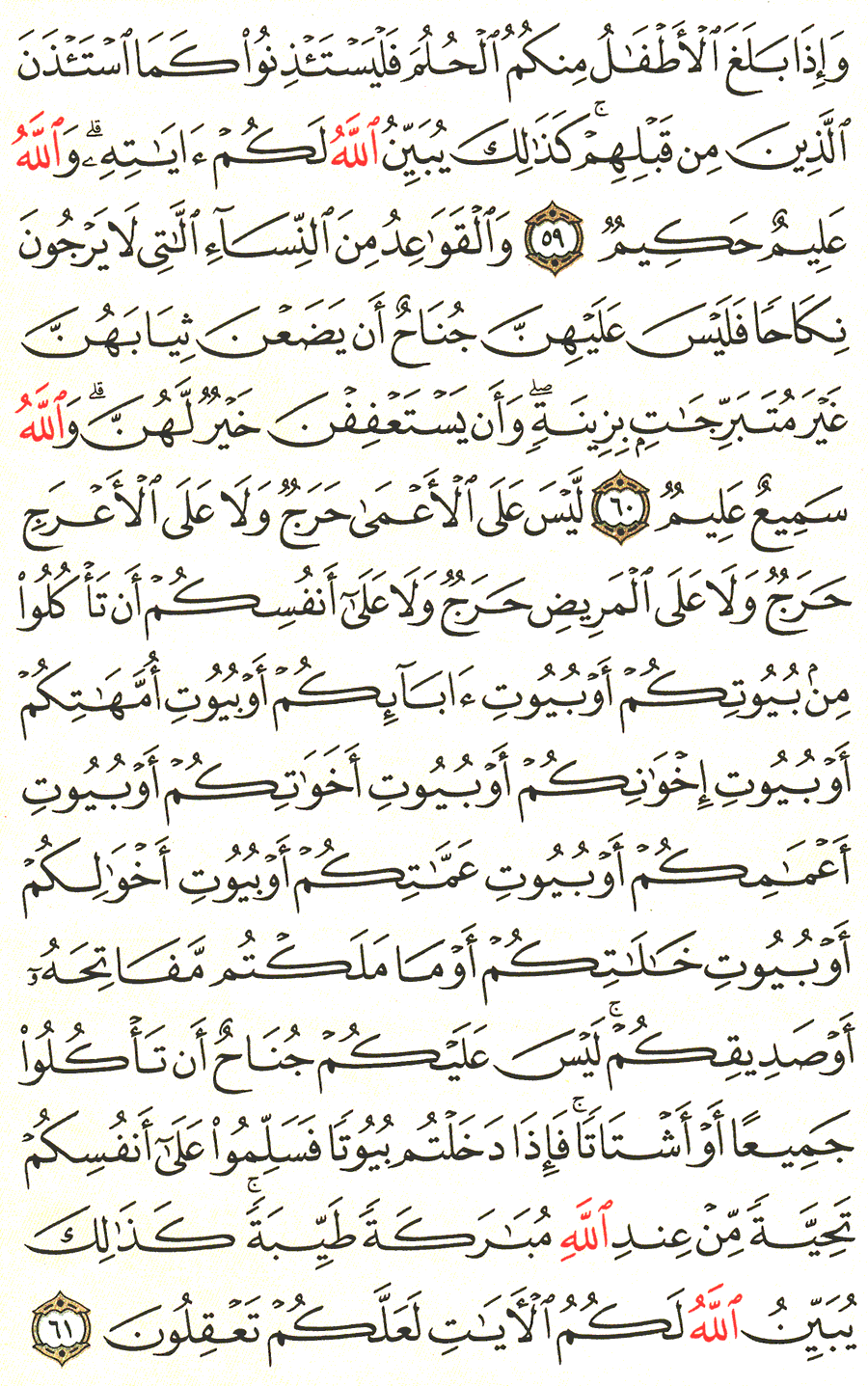

سورة النور | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 358 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 358

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِى ٱلاٌّرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ * يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَـلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَـٰبَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَٰفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلاٌّيَـٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ ٱلاٌّطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّلَـٰتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـٰتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ * لَّيْسَ عَلَى ٱلاٌّعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلاٌّعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَـٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَـٰلَـٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْأَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَـٰرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلاٌّيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَأذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَـٰلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمُ}

{لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِى ٱلاٌّرْضِ}. نهى اللَّه نبيّه محمّدًا صلى الله عليه وسلم أن يحسب، أي: يظنّ الذين كفروا معجزين في الأرض، ومفعول {مُعَـٰجِزِينَ} محذوف، أي: لا يظنّهم معجزين ربّهم، بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم؛ لأنه قادر على كل شىء.

وما دلّت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيّنًا في آيات أُخر؛ كقوله تعالىٰ: {وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَـٰفِرِينَ}،وقوله تعالىٰ: {وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}، وقوله تعالىٰ: {أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ}، وقوله تعالىٰ: {قُلْ إِى وَرَبّى إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ}، وقوله تعالىٰ: {يُعَذّبُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ * وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ وَلاَ فِى ٱلسَّمَاء}، وقوله في «الشورى»: {وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ وَمَا لَكُمْ مّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىّ وَلاَ نَصِيرٍ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا}، قرأه ابن عامر وحمزة: {لا * يَحْسَبَنَّ}، بالياء المثناة التحتية على الغيبة، وقرأه باقي السبعة: {لاَ تَحْسَبَنَّ}، بالتاء الفوقية. وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة بفتح السين، وباقي السبعة بكسرها.

والحاصل أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح السين، وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين، وقراءة الباقين من السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين، وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية فلا أشكال في الآية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: {لاَ تَحْسَبَنَّ} للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وقوله: {ٱلَّذِينَ كَفَرُوا} هو المفعول الأول، وقوله: {مُعَـٰجِزِينَ} هو المفعول الثاني لــ:{تَحْسَبَنَّ}، وأمّا على قراءة: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ} بالياء التحتية، ففي الآية إشكال معروف، وذكر القرطبي الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن قوله {ٱلَّذِينَ كَفَرُوا} في محل رفع فاعل {يَحْسَبَنَّ}، والمفعول الأول محذوف، تقديره: أنفسهم. و {مُعَـٰجِزِينَ} مفعول ثان، أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين اللَّه في الأرض، وعزا هذا القول للزجاج، والمفعول المحذوف قد تدلّ عليه قراءة من قرأ بالتاء الفوقية، كما لا يخفى. ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل؛ كما أشار له ابن مٰلك في «الخلاصة»، بقوله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول

ومثال حذف المفعولين معًا مع قيام الدليل عليهما، قوله تعالىٰ: {أَيْنَ شُرَكَائِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ}، أي: تزعمونهم شركائي. وقول الكميت: بأي كتاب أم بأية سنّة ترى حبّهم عارًا عليّ وتحسب

أي: وتحسب حبّهم عارًا عليّ، ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: ولقد نزلت فلا تظنّي غيره مني بمنزلة المحب المكرّم

أي: لا تظنّي غيره واقعًا.

الجواب الثاني: أَن فاعل {يَحْسَبَنَّ} النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنه مذكور في قوله قبله: {قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ}، أي: لا يحسبن محمّد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا معجزين، وعلى هذا فــ:{ٱلَّذِينَ كَفَرُو} مفعول أوّل، و {مُعَـٰجِزِينَ} مفعول ثان، وعزا هذا القول للفراء، وأبي علي.

الجواب الثالث: أن المعني: لا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض وعزا هذا القول لعليّ بن سليمٰن، وهو كالذي قبله، إلاأن الفاعل في الأوّل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني الكافر. وقال الزمخشري: وقرىء {لا * يَحْسَبَنَّ} بالياء، وفيه أوجه أن يكون {مُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ} هما المفعولان.

والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أحدًا يعجز اللَّه في الأرض، حتى يطمعوا هم في مثل ذلك، وهذا معنى قوي جيّد، وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره في قوله: {قُلْ أَطِيعُواْ لِلَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ}، وأن يكون الأصل: لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين، ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأَوّل، وكأن الذي سوّغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشىء واحد، اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث، اهــ.

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرأ: {لا * يَحْسَبَنَّ} بالياء التحتيّة خطأ أو لحن، كلام ساقط لا يلتفت إليه؛ لأنها قراءة سبعية ثابتة ثبوتًا لا يمكن الطعن فيه، وقرأ بها من السبعة: ابن عامر، وحمزة؛ كما تقدّم.

وأظهر الأجوبة عندي: أن {مُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ} هما المفعولان، فالمفعول الأول {مُعَـٰجِزِينَ}، والمفعول الثاني دلّ عليه قوله: {فِى ٱلاْرْضِ}، أي: لا تحسبن معجزين اللَّه موجودين أو كائنين في الأرض، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْض}. لأهل العلم في هذه الآية أقوال، راجعة إلى قولين:

أحدهما: أن المصدر الذي هو: {دُعَاء} مضاف إلى مفعوله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالرسول مدعو.

الثاني: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا: فالرسول داع.

وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعوله، أن المعنى: لا تجعلوا دعاءكم إلى الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضًا، فلا تقولوا له: يا محمّد مصرّحين باسمه، ولا ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض، بل قولوا له: يا نبيّ اللَّه، يا رسول اللَّه، مع خفض الصوت احترامًا له صلى الله عليه وسلم.

وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب اللَّه تعالىٰ؛ كقوله: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ}، وقوله تعالىٰ: {إَنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء ٱلْحُجُرٰتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ}، وقوله تعالىٰ: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رٰعِنَا}، وهذا القول في الآية مرويّ عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة؛ كما ذكره عنهم القرطبي، وذكره ابن كثير عن الضحاك، عن ابن عباس، وذكره أيضًا عن سعيد بن جبير، ومجاهد، ومقاتل، ونقله أيضًا عن مٰلك، عن زيد بن أسلم، ثم قال: إن هذا القول هو الظاهر، واستدلّ له بالآيات التي ذكرنا.

وأمّا على القول الثاني: وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله، ففي المعنى وجهان:

الأول: ما ذكره الزمخشري في «الكشاف»، قال: إذا احتاج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرّقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضًا، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي.

والوجه الثاني: هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره، قال: والقول الثاني في ذلك أن المعنى في {لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَاء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْض}، أي: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم، فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، والحسن البصري، وعطية العوفي، واللَّه أعلم. انتهى كلام ابن كثير.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ :

هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر القرءان؛ لأن قوله تعالىٰ: {كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْض} يدلّ على خلافه، ولو أراد دعاء بعضهم على بعض، لقال: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، فدعاء بعضهم بعضًا، ودعاء بعضهم على بعض متغايران، كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: {لاَّ تَجْعَلُوا} من جعل التي بمعنى اعتقد، كما ذكرنا عن ابن كثير آنفًا. {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَـٰلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. الضمير في قوله: {عَنْ أَمْرِهِ} راجع إلى الرسول، أو إلى اللَّه والمعنى واحد؛ لأن الأمر من اللَّه، والرسول مبلغ عنه، والعرب تقول: خالف أمره وخالف عن أمره: وقال بعضهم: {يُخَـٰلِفُونَ}: مضمن معنى يصدّون، أي: يصدّون عن أمره.

وهذه الآية الكريمة قد استدلّ بها الأصوليّون على أن الأمر المجرّد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جلّ وعلا توعّد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذّرهم من مخالفة الأمر. وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه صارف، لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب، دلّت عليه آيات أُخر من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ: {وَإذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ}، فإن قوله: {ٱرْكَعُوا} أمر مطلق، وذمّه تعالىٰ للذين لم يمتثلوه بقوله: {لاَ يَرْكَعُونَ} يدلّ على أن امتثاله واجب. وكقوله تعالىٰ لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ}، فإنكاره تعالىٰ على إبليس موبخًا له بقوله: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} يدلّ على أنه تارك واجبًا. وأن امتثال الأمر واجب مع أن الأمر المذكور مطلق، وهو قوله تعالىٰ: {ٱسْجُدُواْ لاِدَمَ}، وكقوله تعالىٰ عن موسىٰ: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى}، فسمّى مخالفة الأمر معصية، وأمره المذكور مطلق، وهو قوله: {ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ}، وكقوله تعالىٰ: {لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}، وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدلّ على أن مخالفه عاص، ولا يكون عاصيًا إلا بترك واجب، أو ارتكاب محرم؛ وكقوله تعالىٰ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}، فإنه يدلّ على أن أمر اللَّه، وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتثال، وذلك يدلّ على اقتضائه الوجوب، كما ترى. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: {وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِين}.

واعلم أن اللغة تدلّ على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب، بدليل أن السيّد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاً، ولم يمتثل العبد أمر سيّده فعاقبه السيّد، فليس للعبد أن يقول عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر في قولك: اسقني ماء لم توجب على الامتثال، فقد عاقبتني على ترك ما لا يلزمني، بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه، وأن العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه، والفتنة في قوله: {أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ}، قيل: هي القتل، وهو مروي عن ابن عباس. وقيل: الزلازل والأهوال، وهو مروي عن عطاء. وقيل: السلطان الجائر، وهو مروي عن جعفر بن محمّد. قال بعضهم: هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مخالفة أمر اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: {فِتْنَةً} محنة في الدنيا {أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} في الآخرة.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : قد دلّ استقراء القرءان العظيم أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان:

الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار؛ كقوله تعالىٰ: {يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ}، وقوله تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ}، أي: أحرقوهم بنار الأخدود على القول بذلك.

الثاني: وهو أشهرها إطلاق الفتنة على الاختبار؛ كقوله تعالىٰ: {وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً}، وقوله تعالىٰ: {وَإِنَّ لُوطاً ٱسْتَقَـٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لاَسْقَيْنَـٰهُم مَّاء غَدَقاً لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ}.

والثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيّئة؛ كقوله تعالىٰ: {وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدّينُ للَّهِ}. وفي «الأنفال»: {وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ}، فقوله: {حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}، أي: حتى لا يبقى شرك على أصحّ التفسيرين، ويدلّ على صحّته قوله بعده: {وَيَكُونَ ٱلدّينُ للَّهِ}؛ لأن الدين لا يكون كلّه للَّه حتى لا يبقى شرك، كما ترى. ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إلٰه إلاّ اللَّه»، كما لا يخفى.

والرابع: إطلاق الفتنة على الحجّة في قوله تعالىٰ: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}، أي: لم تكن حجّتهم، كما قال به بعض أهل العلم.

والأظهر عندي: أن الفتنة في قوله هنا: {أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ}، أنه من النوع الثالث من الأنواع المذكورة.

وأن معناه أن يفتنهم اللَّه، أي: يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم عن أمره، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذا المعنى تدلّ عليه آيات كثيرة من كتاب اللَّه تعالىٰ؛ كقوله جلّ وعلا: {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}، وقوله تعالىٰ: {فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ}، وقوله تعالىٰ: {فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضً}، وقوله تعالى: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ}، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ}. بيَّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما عليه خلقه، أي من الطاعة والمعصية وغير ذلك.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة من الدّين، جاء مبيّنًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰ: {وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءانٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبّكَ مِن مّثْقَالِ ذَرَّةٍ}، وقوله تعالىٰ: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ}، وقوله تعالىٰ: {أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ}، أي: هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشرّ. وقوله تعالىٰ: {وَتَوكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ}، وقوله تعالىٰ: {سَوَاء مّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ}، وقوله تعالىٰ: {وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ}،وقوله تعالىٰ: {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا }، وقوله تعالىٰ: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلاْرْضِ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ}، وقوله تعالىٰ: {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وفي هذه الآيات وما في معناها أحسن وعد للمطيعين، وأشدّ وعيد للعصاة المجرمين، ولفظة {قَدْ} في قوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ} للتحقيق، وإتيان {قَدْ} للتحقيق مع المضارع كثير جدًّا في القرءان العظيم؛ كقوله تعالىٰ: {قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذ}، وقوله تعالىٰ: {قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوّقِينَ مِنكُمْ}، وقوله تعالىٰ: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ}، وقوله تعالىٰ: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاء}. {وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمُ}. قوله تعالىٰ في هذه الآية: {وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ}، الظاهر أنه ليس بظرف، بل هو معطوف على المفعول به الذي هو {مَ}، من قوله: {قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ}، أي: ويعلم يوم يرجعون إليه، وقد ذكر اللَّه جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة ينبّىء الخلائق بكل ما عملوا، أي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه.

وما دلّت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جلَّ وعلا يخبرهم يوم القيامة بما عملوا جاء موضحًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰ: {يُنَبَّأُ ٱلإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ}، وقوله تعالىٰ: {وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يٰوَيْلَتَنَا يٰوَيْلَتَنَا مَا لِهَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدً}، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

تم بحمد الله تفسير سورة النور

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 358

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِى ٱلاٌّرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ * يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَأْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَـلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَـٰبَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَٰفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلاٌّيَـٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ ٱلاٌّطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَأْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّلَـٰتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـٰتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ * لَّيْسَ عَلَى ٱلاٌّعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلاٌّعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَـٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَـٰلَـٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعاً أَوْأَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَـٰرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلاٌّيَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَأذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأذِنُونَكَ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَأذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَـٰلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * أَلاۤ إِنَّ للَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمُ}

{لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِى ٱلاٌّرْضِ}. نهى اللَّه نبيّه محمّدًا صلى الله عليه وسلم أن يحسب، أي: يظنّ الذين كفروا معجزين في الأرض، ومفعول {مُعَـٰجِزِينَ} محذوف، أي: لا يظنّهم معجزين ربّهم، بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم؛ لأنه قادر على كل شىء.

وما دلّت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيّنًا في آيات أُخر؛ كقوله تعالىٰ: {وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَـٰفِرِينَ}،وقوله تعالىٰ: {وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}، وقوله تعالىٰ: {أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ}، وقوله تعالىٰ: {قُلْ إِى وَرَبّى إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ}، وقوله تعالىٰ: {يُعَذّبُ مَن يَشَاء وَيَرْحَمُ مَن يَشَاء وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ * وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ وَلاَ فِى ٱلسَّمَاء}، وقوله في «الشورى»: {وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ وَمَا لَكُمْ مّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىّ وَلاَ نَصِيرٍ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا}، قرأه ابن عامر وحمزة: {لا * يَحْسَبَنَّ}، بالياء المثناة التحتية على الغيبة، وقرأه باقي السبعة: {لاَ تَحْسَبَنَّ}، بالتاء الفوقية. وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة بفتح السين، وباقي السبعة بكسرها.

والحاصل أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية وفتح السين، وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين، وقراءة الباقين من السبعة بالتاء الفوقية وكسر السين، وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية فلا أشكال في الآية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: {لاَ تَحْسَبَنَّ} للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وقوله: {ٱلَّذِينَ كَفَرُوا} هو المفعول الأول، وقوله: {مُعَـٰجِزِينَ} هو المفعول الثاني لــ:{تَحْسَبَنَّ}، وأمّا على قراءة: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ} بالياء التحتية، ففي الآية إشكال معروف، وذكر القرطبي الجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن قوله {ٱلَّذِينَ كَفَرُوا} في محل رفع فاعل {يَحْسَبَنَّ}، والمفعول الأول محذوف، تقديره: أنفسهم. و {مُعَـٰجِزِينَ} مفعول ثان، أي: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين اللَّه في الأرض، وعزا هذا القول للزجاج، والمفعول المحذوف قد تدلّ عليه قراءة من قرأ بالتاء الفوقية، كما لا يخفى. ومفعولا الفعل القلبي يجوز حذفهما أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل؛ كما أشار له ابن مٰلك في «الخلاصة»، بقوله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول

ومثال حذف المفعولين معًا مع قيام الدليل عليهما، قوله تعالىٰ: {أَيْنَ شُرَكَائِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ}، أي: تزعمونهم شركائي. وقول الكميت: بأي كتاب أم بأية سنّة ترى حبّهم عارًا عليّ وتحسب

أي: وتحسب حبّهم عارًا عليّ، ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: ولقد نزلت فلا تظنّي غيره مني بمنزلة المحب المكرّم

أي: لا تظنّي غيره واقعًا.

الجواب الثاني: أَن فاعل {يَحْسَبَنَّ} النبيّ صلى الله عليه وسلم، لأنه مذكور في قوله قبله: {قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ}، أي: لا يحسبن محمّد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا معجزين، وعلى هذا فــ:{ٱلَّذِينَ كَفَرُو} مفعول أوّل، و {مُعَـٰجِزِينَ} مفعول ثان، وعزا هذا القول للفراء، وأبي علي.

الجواب الثالث: أن المعني: لا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين في الأرض وعزا هذا القول لعليّ بن سليمٰن، وهو كالذي قبله، إلاأن الفاعل في الأوّل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني الكافر. وقال الزمخشري: وقرىء {لا * يَحْسَبَنَّ} بالياء، وفيه أوجه أن يكون {مُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ} هما المفعولان.

والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أحدًا يعجز اللَّه في الأرض، حتى يطمعوا هم في مثل ذلك، وهذا معنى قوي جيّد، وأن يكون فيه ضمير الرسول لتقدم ذكره في قوله: {قُلْ أَطِيعُواْ لِلَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ}، وأن يكون الأصل: لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين، ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأَوّل، وكأن الذي سوّغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت لشىء واحد، اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث، اهــ.

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قرأ: {لا * يَحْسَبَنَّ} بالياء التحتيّة خطأ أو لحن، كلام ساقط لا يلتفت إليه؛ لأنها قراءة سبعية ثابتة ثبوتًا لا يمكن الطعن فيه، وقرأ بها من السبعة: ابن عامر، وحمزة؛ كما تقدّم.

وأظهر الأجوبة عندي: أن {مُعْجِزِينَ فِى ٱلاْرْضِ} هما المفعولان، فالمفعول الأول {مُعَـٰجِزِينَ}، والمفعول الثاني دلّ عليه قوله: {فِى ٱلاْرْضِ}، أي: لا تحسبن معجزين اللَّه موجودين أو كائنين في الأرض، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْض}. لأهل العلم في هذه الآية أقوال، راجعة إلى قولين:

أحدهما: أن المصدر الذي هو: {دُعَاء} مضاف إلى مفعوله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالرسول مدعو.

الثاني: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا: فالرسول داع.

وإيضاح معنى قول من قال: إن المصدر مضاف إلى مفعوله، أن المعنى: لا تجعلوا دعاءكم إلى الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم بعضًا، فلا تقولوا له: يا محمّد مصرّحين باسمه، ولا ترفعوا أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض، بل قولوا له: يا نبيّ اللَّه، يا رسول اللَّه، مع خفض الصوت احترامًا له صلى الله عليه وسلم.

وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب اللَّه تعالىٰ؛ كقوله: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَرْفَعُواْ أَصْوٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىّ وَلاَ تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ}، وقوله تعالىٰ: {إَنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء ٱلْحُجُرٰتِ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ}، وقوله تعالىٰ: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رٰعِنَا}، وهذا القول في الآية مرويّ عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة؛ كما ذكره عنهم القرطبي، وذكره ابن كثير عن الضحاك، عن ابن عباس، وذكره أيضًا عن سعيد بن جبير، ومجاهد، ومقاتل، ونقله أيضًا عن مٰلك، عن زيد بن أسلم، ثم قال: إن هذا القول هو الظاهر، واستدلّ له بالآيات التي ذكرنا.

وأمّا على القول الثاني: وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله، ففي المعنى وجهان:

الأول: ما ذكره الزمخشري في «الكشاف»، قال: إذا احتاج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تتفرّقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضًا، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعي.

والوجه الثاني: هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره، قال: والقول الثاني في ذلك أن المعنى في {لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَاء ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْض}، أي: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم، فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، والحسن البصري، وعطية العوفي، واللَّه أعلم. انتهى كلام ابن كثير.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ :

هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر القرءان؛ لأن قوله تعالىٰ: {كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْض} يدلّ على خلافه، ولو أراد دعاء بعضهم على بعض، لقال: لا تجعلوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، فدعاء بعضهم بعضًا، ودعاء بعضهم على بعض متغايران، كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: {لاَّ تَجْعَلُوا} من جعل التي بمعنى اعتقد، كما ذكرنا عن ابن كثير آنفًا. {فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَـٰلِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. الضمير في قوله: {عَنْ أَمْرِهِ} راجع إلى الرسول، أو إلى اللَّه والمعنى واحد؛ لأن الأمر من اللَّه، والرسول مبلغ عنه، والعرب تقول: خالف أمره وخالف عن أمره: وقال بعضهم: {يُخَـٰلِفُونَ}: مضمن معنى يصدّون، أي: يصدّون عن أمره.

وهذه الآية الكريمة قد استدلّ بها الأصوليّون على أن الأمر المجرّد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جلّ وعلا توعّد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم، وحذّرهم من مخالفة الأمر. وكل ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب، ما لم يصرف عنه صارف، لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة من اقتضاء الأمر المطلق الوجوب، دلّت عليه آيات أُخر من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ: {وَإذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ}، فإن قوله: {ٱرْكَعُوا} أمر مطلق، وذمّه تعالىٰ للذين لم يمتثلوه بقوله: {لاَ يَرْكَعُونَ} يدلّ على أن امتثاله واجب. وكقوله تعالىٰ لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ}، فإنكاره تعالىٰ على إبليس موبخًا له بقوله: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} يدلّ على أنه تارك واجبًا. وأن امتثال الأمر واجب مع أن الأمر المذكور مطلق، وهو قوله تعالىٰ: {ٱسْجُدُواْ لاِدَمَ}، وكقوله تعالىٰ عن موسىٰ: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى}، فسمّى مخالفة الأمر معصية، وأمره المذكور مطلق، وهو قوله: {ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ}، وكقوله تعالىٰ: {لاَّ يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}، وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدلّ على أن مخالفه عاص، ولا يكون عاصيًا إلا بترك واجب، أو ارتكاب محرم؛ وكقوله تعالىٰ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}، فإنه يدلّ على أن أمر اللَّه، وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتثال، وذلك يدلّ على اقتضائه الوجوب، كما ترى. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: {وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلاً مُّبِين}.

واعلم أن اللغة تدلّ على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب، بدليل أن السيّد لو قال لعبده: اسقني ماء مثلاً، ولم يمتثل العبد أمر سيّده فعاقبه السيّد، فليس للعبد أن يقول عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر في قولك: اسقني ماء لم توجب على الامتثال، فقد عاقبتني على ترك ما لا يلزمني، بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه، وأن العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه، والفتنة في قوله: {أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ}، قيل: هي القتل، وهو مروي عن ابن عباس. وقيل: الزلازل والأهوال، وهو مروي عن عطاء. وقيل: السلطان الجائر، وهو مروي عن جعفر بن محمّد. قال بعضهم: هي الطبع على القلوب بسبب شؤم مخالفة أمر اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: {فِتْنَةً} محنة في الدنيا {أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} في الآخرة.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : قد دلّ استقراء القرءان العظيم أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان:

الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار؛ كقوله تعالىٰ: {يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ}، وقوله تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ}، أي: أحرقوهم بنار الأخدود على القول بذلك.

الثاني: وهو أشهرها إطلاق الفتنة على الاختبار؛ كقوله تعالىٰ: {وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً}، وقوله تعالىٰ: {وَإِنَّ لُوطاً ٱسْتَقَـٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لاَسْقَيْنَـٰهُم مَّاء غَدَقاً لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ}.

والثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختيار إن كانت سيّئة؛ كقوله تعالىٰ: {وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدّينُ للَّهِ}. وفي «الأنفال»: {وَيَكُونَ الدّينُ كُلُّهُ لِلهِ}، فقوله: {حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}، أي: حتى لا يبقى شرك على أصحّ التفسيرين، ويدلّ على صحّته قوله بعده: {وَيَكُونَ ٱلدّينُ للَّهِ}؛ لأن الدين لا يكون كلّه للَّه حتى لا يبقى شرك، كما ترى. ويوضح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إلٰه إلاّ اللَّه»، كما لا يخفى.

والرابع: إطلاق الفتنة على الحجّة في قوله تعالىٰ: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}، أي: لم تكن حجّتهم، كما قال به بعض أهل العلم.

والأظهر عندي: أن الفتنة في قوله هنا: {أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ}، أنه من النوع الثالث من الأنواع المذكورة.

وأن معناه أن يفتنهم اللَّه، أي: يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم عن أمره، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذا المعنى تدلّ عليه آيات كثيرة من كتاب اللَّه تعالىٰ؛ كقوله جلّ وعلا: {كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}، وقوله تعالىٰ: {فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ}، وقوله تعالىٰ: {فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضً}، وقوله تعالى: {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ}، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ}. بيَّن جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما عليه خلقه، أي من الطاعة والمعصية وغير ذلك.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة من الدّين، جاء مبيّنًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰ: {وَمَا تَكُونُ فِى شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءانٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبّكَ مِن مّثْقَالِ ذَرَّةٍ}، وقوله تعالىٰ: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ}، وقوله تعالىٰ: {أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ}، أي: هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشرّ. وقوله تعالىٰ: {وَتَوكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلَّذِى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ}، وقوله تعالىٰ: {سَوَاء مّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ}، وقوله تعالىٰ: {وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ}،وقوله تعالىٰ: {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا }، وقوله تعالىٰ: {وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلاْرْضِ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ}، وقوله تعالىٰ: {أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وفي هذه الآيات وما في معناها أحسن وعد للمطيعين، وأشدّ وعيد للعصاة المجرمين، ولفظة {قَدْ} في قوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ} للتحقيق، وإتيان {قَدْ} للتحقيق مع المضارع كثير جدًّا في القرءان العظيم؛ كقوله تعالىٰ: {قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذ}، وقوله تعالىٰ: {قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوّقِينَ مِنكُمْ}، وقوله تعالىٰ: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ}، وقوله تعالىٰ: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَاء}. {وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمُ}. قوله تعالىٰ في هذه الآية: {وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ}، الظاهر أنه ليس بظرف، بل هو معطوف على المفعول به الذي هو {مَ}، من قوله: {قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ}، أي: ويعلم يوم يرجعون إليه، وقد ذكر اللَّه جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يوم القيامة ينبّىء الخلائق بكل ما عملوا، أي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه.

وما دلّت عليه هذه الآية الكريمة من كونه جلَّ وعلا يخبرهم يوم القيامة بما عملوا جاء موضحًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰ: {يُنَبَّأُ ٱلإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ}، وقوله تعالىٰ: {وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يٰوَيْلَتَنَا يٰوَيْلَتَنَا مَا لِهَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدً}، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

تم بحمد الله تفسير سورة النور

الصفحة رقم 358 من المصحف تحميل و استماع mp3