سورة الحجرات | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 516 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 516

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

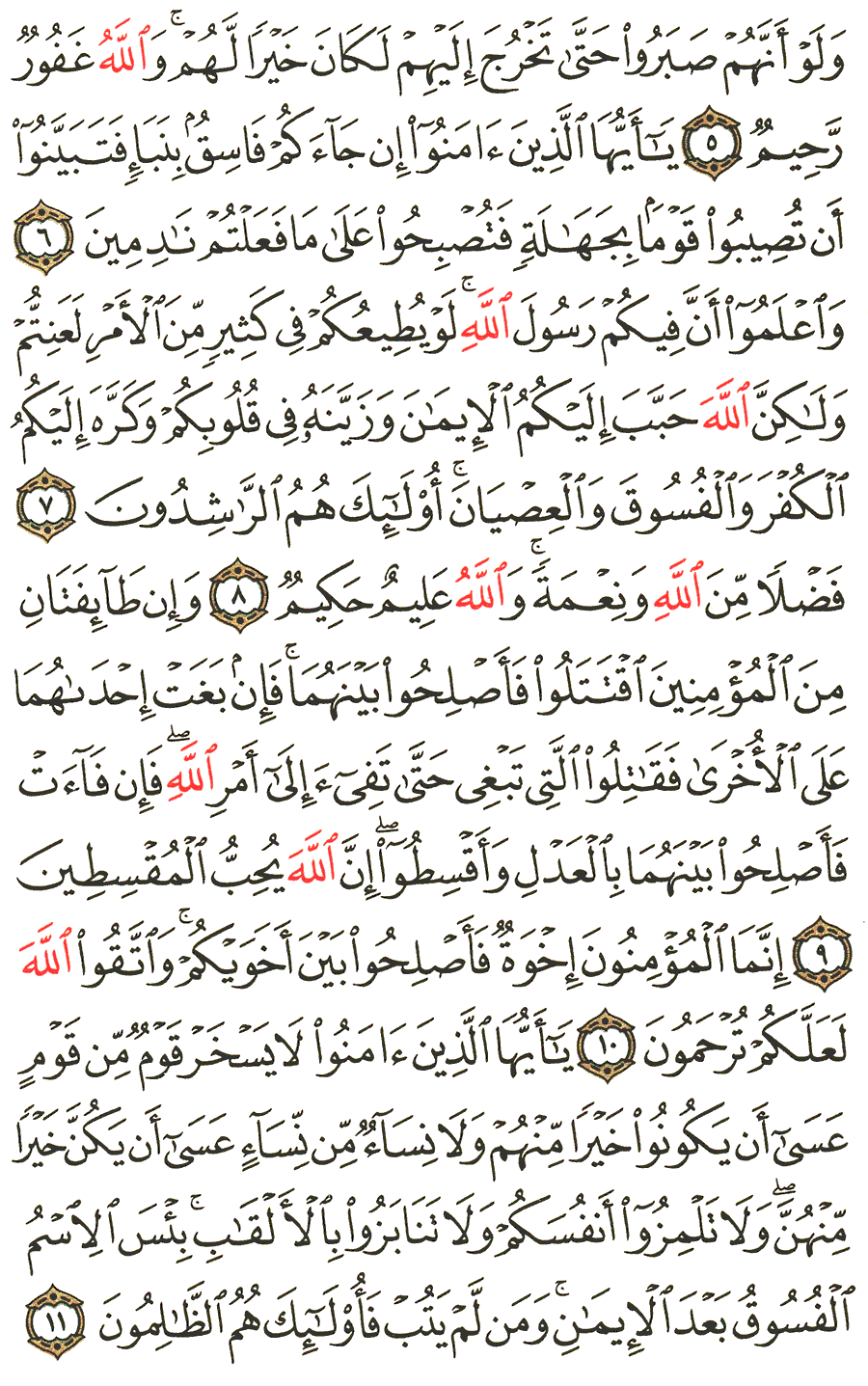

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

تقدم شرح هذه الأيه مع الأيات التي في الصفحة السابقة

{يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤاْ أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ * وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلاٌّمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلاۤيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلرَٰشِدُونَ * فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ ٱلأُخْرَىٰ فَقَـٰتِلُواْ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىۤءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوۤاْ أَنفُسَكُمْ وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلاٌّلْقَـٰبِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلاۤيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ * يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ * يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَـٰرَفُوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَـٰكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ * قَالَتِ ٱلاٌّعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَـٰكِن قُولُوۤاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلاۤيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ يَلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَـٰلِكُمْ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَـٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ * قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلاٌّرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ * يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لاَّ تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَـٰمَكُمْ بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلاۤيمَـٰنِ إِنُ كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ * إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}

قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤاْ أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ}. نزلت هذه الآية الكريمة في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق

من خزاعة ليأتيهم بصدقات أموالهم فلما سمعوا به تلقوه فرحاً به، فخاف منهم وظن أنهم يريدون قتله، فرجع إلى نبي صلى الله عليه وسلم وزعم له أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله، فقدم وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بكذب الوليد فأنزل الله هذه الآية.

وهي تدل على عدم تصديق الفاسق في خبره.

وصرح تعالى في موضع آخر بالنهي عن قبول شهادة الفاسق، وذلك في قوله: {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} ولا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره.

وقد دلت هذه الآية من سورة الحجرات على أمرين:

الأول منهما: أن الفاسق إن جاء بنبإ ممكن معرفة حقيقته، وهل ما قاله فيه الفاسق حق أو كذب فإنه يجب فيه التثبت.

والثاني: هو ما استدل عليه بها أهل الأصول من قبول خبر العدل لأن قوله تعالى: {إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواۤ} بدل بدليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته أن الجائي بنبإ إن كان غير فاسق بل عدلاً لا يلزم التبين في نبئه على قراءة: فتبينوا. ولا التثبت على قراءة: فتثبتوا، وهو كذلك.

وأما شهادة الفاسق فهي مردودة كما دلت عليه آية النور المذكورة آنفاً.

وقد قدمنا معنى الفسق وأنواعه في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك.

وقوله {أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا} أي لئلا تصيبوا قوماً، أو كراهة أن تصيبوا قوماً بجهالة، أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقاً فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم للقوم المذكورين نادمين لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنهم، لأنهم لو لم يتبينوا في نبإ الوليد عن بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين؟ ولو فعلوا ذلك لندموا.

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائي: فتبينوا بالباء التحتية الموحدة بعدها مثناة تحتية مشددة ثم نون. وقرأه حمزه والكسائي: فتثبتوا بالثاء المثلثة بعدها ياء تحتية موحدة مشددة ثم تاء مثناة فوقية.

والأول من التبين، والثاني من التثبت.

ومعنى القراءتين واحد، وهو الأمر بالتأني وعدم العجلة حتى تظهر الحقيقة فيما أنبأ به الفاسق. قوله تعالى: {وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلاۤيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ}. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه هو الذي حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، جاء موضحاً في آيات كثيرة مصرح فيها بأنه تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كقوله تعالى: {مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا}.

وقوله تعالى: {وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ}.

وقوله تعالى: {مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ}.

وقوله تعالى: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا} والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة، نرجو الله الرحيم الكريم أن يهدينا وألا يضلنا. قوله تعالى: {إِنَّمَاٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}. هذه الأخوة التي أثبت الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة للمؤمنين بعضهم لبعض هي أخوة الدين لا النسب.

وقد بين تعالى أن الأخوة تكون في الدين في قوله تعالى {فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَاءَهُمْ فَإِخوَانُكُمْ فِى ٱلدِّينِ}.

وقد قدمنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ}، أن الأخوة الدينية أعظم وأقوى من الأخوة النسبية، وبينا أدلة ذلك من الكتاب والسنة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلاَ نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ}. قوله: {لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ} أي لا يستخفوا ولا يستهزؤوا بهم، والعرب تقول: سخر منه بكسر الخاء، يسخر بفتح الخاء على القياس، إذا استهزأ به واستخف.

وقد نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن السخرية من الناس، مبيناً أن المسخور منه قد يكون خيراً من الساخر.

ومن أقبح القبيح استخفاف الدنيء الأرذل بالأكرم الأفضل، واستهزاؤه به.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن السخرية جاء ذم فاعله وعقوبته عند الله في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: {ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَـٰتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

وقد بين تعالى أن الكفار المترفين في الدنيا كانوا يسخرون من ضعاف المؤمنين في دار الدنيا، وأن أولئك يسخرون من الكفار يوم القيامة، كما قال تعالى: {زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ} وقال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ} إلى قوله تعالى: {فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى ٱلاٌّرَآئِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ}.

فلا ينبغي لمن رأى مسلماً في حالة رثة تظهر بها عليه آثار الفقر والضعف أن يسخر منه لهذه الآيات التي ذكرنا. قوله تعالى: {وَلاَ تَلْمِزُوۤاْ أَنفُسَكُمْ}. أي لا يلمز أحدكم أخاه كما تقدم إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ}.

وقد أوعد الله جل وعلا الذين يلمزون الناس في قوله تعالى: {وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ}، والهمزة كثير الهمز للناس، واللمزة كثير اللمز.

قال بعض العلماء: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقاراً وازدراء، واللمز باللسان، وتدخل فيه الغيبة.

وقد صرح الله تعالى بالنهي عن ذلك في قوله: {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْض} ونفر عنه غاية التنفير في قوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ} فيجب على المسلم أن يتباعد كل التباعد من الوقوع في عرض أخيه. قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه خلق الناس من ذكر وأنثى، ولم يبين هنا كيفية خلقه للذكر والأنثى المذكورين ولكنه بين ذلك في مواضع أخر من كتاب الله.

فبين أنه خلق ذلك الذكر الذي هو آدم من تراب، وقد بين الأطوار التي مر بها ذلك التراب، كصيرورته طيناً لازباً وحمأ مسنوناً وصلصالاً كالفخار. وبين أنه خلق تلك الأنثى التي هي حواء من ذلك الذكر الذي هو آدم فقال في سورة النساء: {يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً} وقال تعالى في الأعراف {هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَ} وقال تعالى: في الزمر {خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَ}.

وقد قدمنا أنه خلق نوع الإنسان على أربعة أنواع مختلفة:

الأول منها: خلقه لا من أنثى ولا من ذكر وهو آدم عليه السلام.

والثاني: خلقه من ذكر بدون أنثى وهو حواء.

والثالث: خلقه من أنثى بدون ذكر وهو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

الرابع: خلقه من ذكر وأنثى وهو سائر الآدميين، وهذا يدل على كمال قدرته جل وعلا.

مسألة

قد دلت هذه الآيات القرآنية المذكورة على أن المرأة الأولى كان وجودها الأول مستنداً إلى وجود الرجل وفرعاً عنه.

وهذا أمر كوني قدري من الله، أنشأ المرأة في إيجادها الأول عليه.

وقد جاء الشرع الكريم المنزل من الله ليعمل به في أرضه، بمراعاة هذا الأمر الكوني القدري في حياة المرأة في جميع النواحي.

فجعل الرجل قائماً عليها وجعلها مستندة إليه في جميع شؤونها كما قال تعالى: {ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ}.

فمحاولة استواء المرأة مع الرجل في جميع نواحي الحياة لا يمكن أن تتحقق لأن الفوارق بين النوعين كوناً وقدراً أولاً، وشرعاً منزلاً ثانياً، تمنع من ذلك منعاً باتاً.

ولقوة الفوارق الكونية والقدرية والشرعية بين الذكر والأنثى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبه من النوعين بالآخر.

ولا شك أن سبب هذا اللعن هو محاولة من أراد التشبه منهم بالآخر، لتحطيم هذه الفوارق التي لا يمكن أن تتحطم.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال».

وقد قدمنا هذا الحديث بسنده في سورة بني إسرائيل، وبينا هناك أن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، فلو كانت الفوارق بين الذكر والأنثى يمكن تحطيمها وإزالتها لم يستوجب من أراد ذلك اللعن من الله ورسوله.

ولأجل تلك الفوارق العظيمة الكونية القدرية بين الذكر والأنثى، فرق الله جل وعلا بينهما في الطلاق، فجعله بيد الرجل دون المرأة، وفي الميراث، وفي نسبة الأولاد إليه.

وفي تعدد الزوجات دون الأزواج: صرح بأن شهادة امرأتين بمنزلة شهادة رجل واحد في قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ}، فالله الذي خلقهما لا شك أنه أعلم بحقيقتهما، وقد صرح في كتابه بقيام الرجل مقام امرأتين في الشهادة.

وقد قال تعالى: {أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلاٍّنثَىٰتِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ} أي غير عادلة لعدم استواء النصيبين لفضل الذكر على الأنثى.

ولذلك: وقعت امرأة عمران في مشكلة لما ولدت مريم، كما قال تعالى عنها: {فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلاٍّنثَىٰ}.

فامرأة عمران تقول: {وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلاٍّنثَىٰ}، وهي صادقة في ذلك بلا شك.

والكفرة وأتباعهم يقولون: إن الذكر والأنثى سواء.

ولا شك عند كل عاقل في صدق هذه السالبة وكذب هذه الموجبة.

وقد أوضحنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ} وجه الحكمة في جعل الطلاق بيد الرجل وتفضيل الذكر على الأنثى في الميراث وتعدد الزوجات، وكون الولد ينسب إلى الرجل، وذكرنا طرفاً من ذلك في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} وبينا أن الفوارق الطبيعية بينهما كون الذكورة شرفاً وكمالاً وقوة طبيعية خلقية، وكون الأنوثة بعكس ذلك.

وبينا أن العقلاء جميعاً مطبقون على الاعتراف بذلك، وأن من أوضح الأدلة التي بينها القرآن على ذلك اتفاق العقلاء على أن الأنثى من حين نشأتها تجلى بأنواع الزينة من حلي وحلل، وذلك لجبر النقص الجبلي الخلقي الذي هو الأنوثة كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا

وقد بينا أن الله تعالى أوضح هذا بقوله: {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}، فأنكر على الكفار أنهم مع ادعاء الولد له تعالى جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما خلقة وجبلة وهو الأنثى.

ولذلك نشأت في الحلية من صغرها، لتغطية النقص الذي هو الأنوثة وجبره بالزينة، فهو في الخصام غير مبين.

لأن الأنثى لضعفها الخلقي الطبيعي لا تقدر أن تبين في الخصام إبانة الفحول الذكور، إذا اهتضمت وظلمت لضعفها الطبيعي.

وإنكار الله تعالى على الكفار أنهم مع ادعائهم له الولد جعلوا له أنقص الولدين وأضعفهما كثير في القرآن كقوله تعالى: {أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَىٰ ٱلْبَنِينَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} وقوله: {أَفَأَصْفَـٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمً} وقوله تعالى: {لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً لاَّصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ} والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة.

وأما الذكر فإنه لا ينشأ في الحلية، لأن كمال ذكورته وشرفها وقوتها الطبيعية التي لا تحتاج معه إلى التزين بالحلية التي تحتاج إليه الأنثى، لكماله بذكورته ونقصها بأنوثتها.

ومما لا نزاع فيه بين العقلاء أن الذكر والأنثى إذا تعاشرا المعاشرة البشرية الطبيعية التي لا بقاء للبشر دونها، فإن المرأة تتأثر بذلك تأثراً طبعياً كونياً قدرياً مانعاً لها من مزاولة الأعمال كالحمل والنفاس وما ينشأ عن ذلك من الضعف والمرض والألم.

بخلاف الرجل فإنه لا يتأثر بشيء من ذلك، ومع هذه الفوارق لا يتجرأ على القول بمساواتهما في جميع الميادين إلا مكابر في المحسوس، فلا يدعو إلى المساواة بينهما إلا من أعمى الله بصيرته.

وقد قدمنا في الموضعين اللذين أشرنا لهما من هذا الكتاب المبارك ما يكفي المنصف، فأغنى عن إعادته هنا. قوله تعالى: {وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَـٰرَفُواۤ}. لما كان قوله تعالى: {إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ} يدل على استواء الناس في الأصل، لأن أباهم واحد وأمهم واحدة وكان في ذلك أكبر زاجر عن التفاخر بالأنساب وتطاول بعض الناس على بعض، بين تعالى أنه جعلهم شعوباً وقبائل لأجل أن يتعارفوا أي يعرف بعضهم بعضاً، ويتميز بعضهم عن بعض لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه.

وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب.

وقد بين الله ذلك هنا بقوله: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَـٰكُمْ} فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل، ولقد صدق من قال: فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب

وقد ذكروا أن سلمان رضي الله عنه كان يقول: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم

وهذه الآيات القرآنية، تدل على أن دين الإسلام سماوي صحيح، لا نظر فيه إلى الألوان ولا إلى العناصر، ولا إلى الجهات، وإنما المعتبر فيه تقوى الله جل وعلا وطاعته، فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله، ولا كرم ولا فضل لغير المتقي، ولو كان رفيع النسب.

والشعوب جمع شعب، وهو الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي: الشعب، والقبيلة، والعمارة، والبطن، والفخذ، والفصيلة.

فالشعب يجمع القبائل، والقبيلة تجمع العمائر، والعمارة تجمع البطون، والبطن يجمع الأفخاذ والفخذ يجمع الفصائل.

خزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة.

وسميت الشعوب، لأن القبائل تتشعب منها. ا هـ.

ولم يذكر من هذه الست في القرآن إلا ثلاث الشعوب، والقبائل كما في هذه الآية، والفصيلة في المعارج في قوله: {وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُأوِيهِ} وقد قدمنا ما دلت عليه هذه الآيات موضحاً في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ}.

واعلم أن العرب قد تطلق بعض هذه الست على بعض كإطلاق البطن على القبيلة في قول الشاعر:

وإن كلابا هذه عشر أبطن وأنت بريء من قبائلها العشر

كما قدمناه في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: {ثَلَـٰثَةَ قُرُوۤءٍ}. قوله تعالى: {قَالَتِ ٱلاٌّعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَـٰكِن قُولُوۤاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلاۤيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الأعراب وهم أهل البادية من العرب قالوا آمنا، وأن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول لهم: {لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَـٰكِن قُولُوۤاْ أَسْلَمْنَا}، وهذا يدل على نفي الإيمان عنهم وثبوت الإسلام لهم.

وذلك يستلزم أن الإيمان أخص من الإسلام لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم.

وقد قدمنا مراراً أن مسمى الإيمان الشرعي الصحيح، والإسلام الشرعي الصحيح هو استسلام القلب بالاعتقاد واللسان بالإقرار، والجوارح بالعمل، فمؤداهما واحد كما يدل له قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ}.

وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحتاج إلى بيان وجه الفرق بين الإيمان والإسلام في هذه الآية الكريمة، لأن الله نفى عنهم الإيمان دون الإسلام، ولذلك وجهان معروفان عند العلماء أظهرهما عندي أن الإيمان المنفى عنهم في هذه الآية هو مسماه الشرعي الصحيح، والإسلام المثبت لهم فيها هو الإسلام اللغوي الذي هو الاستسلام والانقياد بالجوارح دون القلب.

وإنما ساغ إطلاق الحقيقة اللغوية هنا على الإسلام مع أن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية على الصحيح، لأن الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر. وأن تواكل كل السرائر إلى الله.

فانقياد الجوارح في الظاهر بالعمل واللسان بالإقرار يكتفي به شرعاً، وإن كان القلب منطوياً على الكفر.

ولهذا ساغ إرادة الحقيقة اللغوية في قوله: {وَلَـٰكِن قُولُوۤاْ أَسْلَمْنَا}، لأن انقياد اللسان والجوارح في الظاهر إسلام لغوي مكتفى به شرعاً عن التنقيب عن القلب.

وكل انقياد واستسلام وإذعان يسمى إسلاماً لغة. ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل العدوي مسلم الجاهلية:

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخراً ثقالا

دحاها فلما استوت شدها جميعاً وأرسى عليها الجبالا

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذباً زلالا

إذا هي سقيت إلى بلدة أطاعت فصبت عليها سجالا

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا

فالمراد بالإسلام في هذه الأبيات: الاستسلام والانقياد، وإذا حمل الإسلام في قوله: {وَلَـٰكِن قُولُوۤاْ أَسْلَمْنَا} أنقذنا واستسلمنا بالألسنة والجوارح. فلا إشكال في الآية.

وعلى هذا القول فالأعراب المذكورون منافقون، لأنهم مسلمون في الظاهر، وهم كفار في الباطن.

الوجه الثاني: أن المراد بنفي الإيمان في قوله: {لَّمْ تُؤْمِنُوا} نفي كمال الإيمان، لا نفيه من أصله.

وعليه فلا إشكال أيضاً، لأنهم مسلمون مع أن إيمانهم غير تام، وهذا لا إشكال فيه عند أهل السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان يزيد وينقص.

وإنما استظهرنا الوجه الأول، وهو أن المراد الإسلام معناه اللغوي دون الشرعي، وأن الأعراب المذكورين كفار في الباطن وإن أسلموا في الظاهر، لأن قوله جل وعلا: {وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلاۤيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ} يدل على ذلك دلالة كما ترى، لأن قوله: {يَدْخُلِ} فعل في سياق النفي وهو من صيغ العموم كما أوضحناه مراراً، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا

فقوله: {وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلاۤيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ}: في معنى لا دخول للإيمان في قلوبكم.

والذين قالوا بالثاني. قالوا: إن المراد بنفي دخوله نفي كماله، والأول أظهر كما ترى.

وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: {قَالَتِ ٱلاٌّعْرَابُ}: المراد به بعض الأعراب، وقد استظهرنا أنهم منافقون لدلالة القرآن على ذلك، وهم من جنس الأعراب الذين قال الله فيهم: {وَمِنَ ٱلاٌّعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَائِرَ}، وإنما قلنا إن المراد بعض الأعراب في هذه الآية، لأن الله بين في موضع آخر أن منهم من ليس كذلك، وذلك في قوله تعالى {وَمِنَ ٱلاٌّعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَـٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ أَلاۤ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}.

قوله تعالى: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلاٌّرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ}. لما قال هؤلاء الأعراب: آمنا، وأمر الله نبيه أن يكذبهم في قوله: {قُل لَّمْ تُؤْمِنُو} وقوله: {وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلاۤيمَـٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ} أمر نبيهم أن يقول لهم بصيغة الإنكار: {أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ} وذلك بادعائكم أنكم مؤمنون والله لا يخفى عليه شيء من حالكم، وهو عالم بأنكم لم تؤمنوا وعالم بكل ما في السموات والأرض وعالم بكل شيء.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح تزكية النفس بالكذب جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلاٌّرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُمْ فَلاَ تُزَكُّوۤاْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ} والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}. قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ}.

تم بحمد الله تفسيرسورة الحجرات

الصفحة رقم 516 من المصحف تحميل و استماع mp3