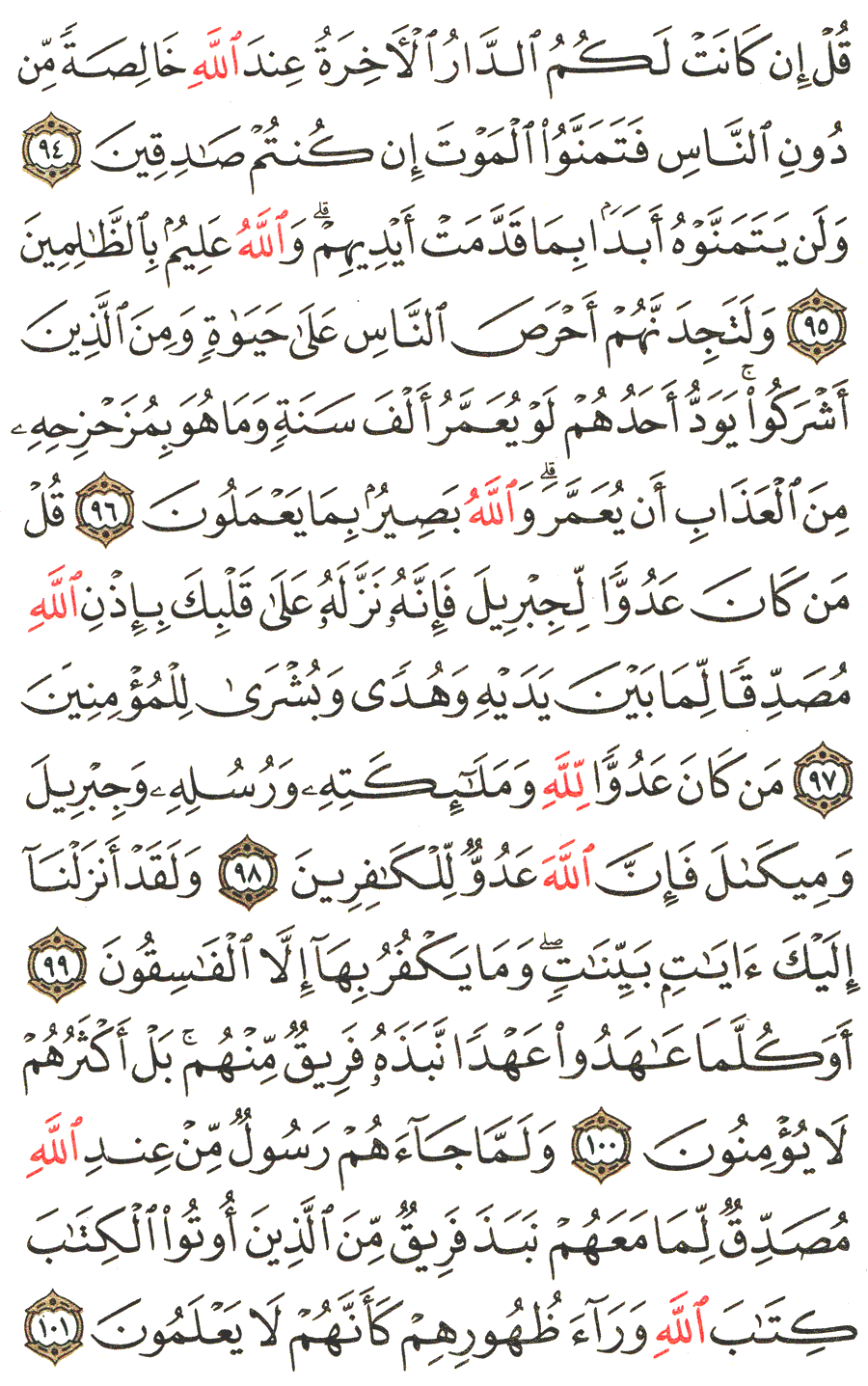

سورة البقرة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 15 من المصحف

وقوله: 94- "قل إن كانت لكم الدار الآخرة" هو رد عليهم لما ادعوا أنهم يدخلون الجنة ولا يشاركهم في دخولها غيرهم، وإلزام لهم بما يتبين به أنهم كاذبون في تلك الدعوى، وأنها صادرة منهم لا عن برهان، و"خالصةً" منصوب على الحال ويكون خبر كان هو عند الله أو يكون خبر كان هو خالصة، ومعنى الخلوص أنه لا يشاركهم فيها غيرهم إذا كانت اللام في قوله: "من دون الناس" للجنس أو لا يشاركهم فيها المسلمون إن كانت اللام للعهد. وهذا أرجح لقولهم في الآية الأخرى: "وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى" وإنما أمرهم بتمني الموت لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة، ولما كان ذلك منهم مجرد دعوى أحجموا.

ولهذا قال سبحانه: 95- "ولن يتمنوه أبداً" وما في قوله: "بما قدمت أيديهم" موصولة والعائد محذوف: أي بما قدمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب بل غير طامع في دخول الجنة، فضلاً عن كونه قاطعاً بها فضلاً عن كونها خالصة له مختصة به- وقيل: إن الله سبحانه صرفهم عن التمني ليجعل ذلك آية لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتمني هنا: هو التلفظ بما يدل عليه، لا مجرد خطوره بالقلب وميل النفس إليه، فإن ذلك لا يراد في مقام المحاجة ومواطن الخصومة ومواقف التحدي، وفي تركهم للتمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف والتجرئ على الله وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة في غير موطن ما قد حكاه عنهم التنزيل، فلم يتركوا عادتهم هنا إلا لما قد تقرر عندهم من أنهم ذا فعلوا ذلك التمني نزل بهم الموت، إما لأمر قد علموه، أو للصرفة من الله عز وجل. وقد يقال: ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فكيف أمره الله أن يأمرهم بما هو منهي عنه في شريعته. ويجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة، وإقامة البرهان على بطلان دعواهم. وقوله: "والله عليم بالظالمين" تهديد لهم وتسجيل عليهم بأنهم كذلك.

واللام في قوله: 96- "ولتجدنهم" جواب قسم محذوف، وتنكير حياة للتحقير: أي أنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا، فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول؟ وقال في الكشاف: إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة، وتبعه في ذلك الرازي في تفسيره. وقوله: "ومن الذين أشركوا" قيل: هو كلام مستأنف، والتقدير: ومن الذين أشركوا ناس "يود أحدهم" وقيل: إنه معطوف على الناس: أي أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا، وعلى هذا يكون قوله: "يود أحدهم" راجعاً إلى اليهود بياناً لزيادة حرصهم على الحياة، ووجه ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب ومن شابههم من غيرهم. فمن كان أحرص منهم وهم اليهود كان بالغاً في الحرص إلى غاية لا يقادر قدرها. وإنما بلغوا في الحرص إلى هذا الحد الفاضل على حرص المشركين، لأنه يعلمون بما يحل بهم من العذاب في الآخرة، بخلاف المشركين من العرب ونحوهم فإنهم لا يقرون بذلك، وكان حرصهم على الحياة دون حرص اليهود. والأول وإن كان فيه خروج من الكلام في اليهود إلى غيرهم من مشركي العرب لكنه أرجح لعدم استلزامه للتكليف، ولا ضير في استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر حرص اليهود. وقال الرازي: إن الثاني أرجح ليكون ذلك أبلغ في إبطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا انتهى. ويجاب عنه بأن هذا الذي جعله مرجحاً قد أفاده في قوله تعالى: "ولتجدنهم أحرص الناس" ولا يستلزم استئناف الكلام في المشركين أن لا يكونوا من جملة الناس، وخص الألف بالذكر لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة. وأصل سنة سنهة وقيل: سنوة. واختلف في الضمير في قوله: "وما هو بمزحزحه" فقيل هو راجع إلى أحدهم، والتقدير: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وعلى هذا يكون قوله: "أن يعمر" فاعلاً لمزحزحه، وقيل: هو لما دل عليه يعمر من مصدره: أي وما التعمير بمزحزحه، ويكون قوله: أن يعمر بدلاً منه. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: هو عماد، وقيل: هو ضمير الشأن، وقيل: ما هي الحجازية والضمير اسمها وما بعده خبرها والأول أرجح، وكذلك الثاني والثالث ضعيف جداً لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين، ولهذا يسمونه ضمير الفصل، والرابع فيه أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كما حكاه ابن عطية عن النحاة. والزحزحة: التنحية، يقال: زحزحته فتزحزح: أي نحيته فتنحى وتباعد، ومنه قول ذي الرمة: يا قابض الروح عن جسم عصى زمناً وغافر الذنب زحزحني عن النار والبصير: العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم: فلان بصير بكذا: أي خبير به، ومنه قول الشاعر: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله: "وأشربوا في قلوبهم العجل" قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية أن اليهود لما قالوا: "لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى" الآية، نزل قوله تعالى: "قل إن كانت لكم الدار الآخرة" الآية. وأخرج ابن جرير مثله عن قتادة. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن قوله: "خالصة من دون الناس" يعني المؤمنين "فتمنوا الموت" فقال لهم رسول الله: "إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا: اللهم أمتنا، فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه". وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فتمنوا الموت" أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك، ولو تمنوه يوم قال ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم عنه قال: "لو تمنى اليهود الموت لماتوا". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه نحوه. وأخرج البخاري وغيره من حديثه مرفوعاً: "لو كان اليهود تمنوا لماتوا ولرأوا مقاعدهم في النار". وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله: "ولتجدنهم أحرص الناس على حياة" قال: اليهود "ومن الذين أشركوا" قال: وذلك أن المشركين لا يرجون بعثاً بعد الموت فهو يجب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم "وما هو بمزحزحه" قال: بمنحيه. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم عنه في قوله: "يود أحدهم لو يعمر ألف سنة" قال: هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم ذه هز ارسال يعني عش ألف سنة.

هذه الآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت في اليهود. قال ابن جرير الطبري: وأجمع أهل التأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت جواباً على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، وأن ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلك؟ فقال بعضهم: إنما كان سبب ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر نبوته، ثم ذكر روايات في ذلك ستأتي آخر البحث إن شاء الله. والضمير في قوله: 97- "فإنه" يحتمل وجهين: الأول أن يكون لله ويكون الضمير في قوله: "نزله" لجبريل: أي فإن الله سبحانه نزل جبريل على قلبك، وفيه ضعف كما يفيده قوله: "مصدقاً لما بين يديه". الثاني أنه لجبريل، والضمير في نزله للقرآن: أي فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم. وقوله: "بإذن الله" أي بعلمه وإرادته وتيسيره وتسهيله، و"ما بين يديه" هو التوراة كما سلف أو جميع الكتب المنزلة وفي هذا دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته، وأنه لا وجه لمعاداة اليهود له حيث كان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك، أو من تنزيل الله له على قلبك، وهذا هو وجه الربط بين الشرط والجواب، أي من كان معادياً لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له، فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة دون العداوة، أو من كان معادياً له، فإن سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل، وليس ذلك بذنب له وإن نزهوه، فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان، لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى وبشرى للمؤمنين.

ثم أتبع سبحانه هذا الكلام بجملة مشتملة على شرط وجزاء يتضمن الذم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له فقال: 98- " من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين " والعداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه، والعداوة من الله للعبد هي تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له- وإنما خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف لهما والدلالة على فضلهما، وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي كما ذكره صاحب الكشاف وقرره علماء البيان. وفي جبريل عشر لغات ذكرها ابن جرير الطبري وغيره، وقد قدمنا الإشارة إلى ذلك. وفي ميكائيل ست لغات، وهما اسمان عجميان، والعرب إذا نطقت بالعجمي تساهلت فيه. وحكى الزمخشري عن ابن جني أنه قال: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه. وقوله: "للكافرين" من وضع الظاهر موضع المضمر: أي فإن الله عدو لهم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة لكفر من قعت منه. وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس قال: "حضرت عصابة من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، قال: سلوني عما شئتم، فسالوه وأجابهم، ثم قالوا: فحدثنا من وليك من الملائكة فعندنا نجامعك أو نفارقك، فقال: وليي جبريل، ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه، قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك، قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هذا عدونا، فعند ذلك أنزل الله الآية". وأخرج نحو ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب في قصة جرت له معهم وإسنادها صحيح ولكن الشعبي لم يدرك عمر، وقد رواها عكرمة وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وغيرهم عن أنس قال: "سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول اشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال: أخبرني بهن جبريل آنفاً، فقال جبريل؟ قال: نعم، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: "من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك" قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما ما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فإنه نزله على قلبك بإذن الله" يقول: فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به فؤادك ويربط به على قلبك "مصدقاً لما بين يديه" يقول لما قبله من الكتب التي أنزلها والآيات والرسل الذين بعثهم الله. وقد ذكر السيوطي في هذا الموضع من تفسيره الدر المنثور أحاديث كثيرة واردة في جبريل وميكائيل وليس مما يتعلق بالتفسير حتى نذكرها.

الضمير في قوله: 99- "إليك" للنبي صلى الله عليه وسلم: أي أنزلنا علامات واضحات دالة على نبوتك. وقوله: "إلا الفاسقون" قد تقدم تفسيره، والظاهر أن المراد جنس الفاسقين، ويحتمل أن يراد اليهود لأن الكلام معهم.

والواو في قوله: 100- "أو كلما" للعطف دخلت عليها همزة الاستفهام كما تدخل على الفاء، ومن ذلك قوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون" "أفأنت تسمع الصم" "أفتتخذونه وذريته" وكما تدخل على ثم، ومن ذلك قوله تعالى: "أثم إذا ما وقع" وهذا قول سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. وقال الكسائي: إنها أو حركت الواو تسهيلاً. قال ابن عطية: وهذا كله متكلف، والصحيح قول سيبويه والمعطوف عليه المحذوف، والتقدير أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا. قوله: "نبذ فريق" قال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذاً، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء، قال أبو الأسود: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكا وقال آخر: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحل المحرم

وقوله: 101- "وراء ظهورهم" أي خلف ظهورهم، وهو مثل يضرب لمن يستخف بالشيء فلا يعمل به تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك ودبرك أذنك وتحت قدمك: أي اتركه وأعرض عنه، ومنه ما أنشده الفراء: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيى علي جوابها وقوله: "كتاب الله" أي التوراة لأنهم لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم في التوراة والإيمان به وتصديقه واتباعه وبين لهم صفته، كان ذلك منهم نبذاً للتوراة ونقضاً لها ورفضاً لما فيها، ويجوز أن يراد بالكتاب هنا القرآن: أي لما جاءهم رسول الله من عند الله مصدق لما معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا الرسول، وهذا أظهر من الوجه الأول. وقوله: "كأنهم لا يعلمون" تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئاً مع كونهم يعلمون علماً يقيناً من التوراة بما يجب عليهم من الإيمان بهذا النبي، ولكنهم لما لم يعلموا بالعلم بل عملوا عمل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كانوا بمنزلة من لا يعلم.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 15

014وقوله: 94- "قل إن كانت لكم الدار الآخرة" هو رد عليهم لما ادعوا أنهم يدخلون الجنة ولا يشاركهم في دخولها غيرهم، وإلزام لهم بما يتبين به أنهم كاذبون في تلك الدعوى، وأنها صادرة منهم لا عن برهان، و"خالصةً" منصوب على الحال ويكون خبر كان هو عند الله أو يكون خبر كان هو خالصة، ومعنى الخلوص أنه لا يشاركهم فيها غيرهم إذا كانت اللام في قوله: "من دون الناس" للجنس أو لا يشاركهم فيها المسلمون إن كانت اللام للعهد. وهذا أرجح لقولهم في الآية الأخرى: "وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى" وإنما أمرهم بتمني الموت لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة، ولما كان ذلك منهم مجرد دعوى أحجموا.

ولهذا قال سبحانه: 95- "ولن يتمنوه أبداً" وما في قوله: "بما قدمت أيديهم" موصولة والعائد محذوف: أي بما قدمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير آمن من العذاب بل غير طامع في دخول الجنة، فضلاً عن كونه قاطعاً بها فضلاً عن كونها خالصة له مختصة به- وقيل: إن الله سبحانه صرفهم عن التمني ليجعل ذلك آية لنبيه صلى الله عليه وسلم. والمراد بالتمني هنا: هو التلفظ بما يدل عليه، لا مجرد خطوره بالقلب وميل النفس إليه، فإن ذلك لا يراد في مقام المحاجة ومواطن الخصومة ومواقف التحدي، وفي تركهم للتمني أو صرفهم عنه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف والتجرئ على الله وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة في غير موطن ما قد حكاه عنهم التنزيل، فلم يتركوا عادتهم هنا إلا لما قد تقرر عندهم من أنهم ذا فعلوا ذلك التمني نزل بهم الموت، إما لأمر قد علموه، أو للصرفة من الله عز وجل. وقد يقال: ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت فكيف أمره الله أن يأمرهم بما هو منهي عنه في شريعته. ويجاب بأن المراد هنا إلزامهم الحجة، وإقامة البرهان على بطلان دعواهم. وقوله: "والله عليم بالظالمين" تهديد لهم وتسجيل عليهم بأنهم كذلك.

واللام في قوله: 96- "ولتجدنهم" جواب قسم محذوف، وتنكير حياة للتحقير: أي أنهم أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث في الدنيا، فكيف بحياة كثيرة ولبث متطاول؟ وقال في الكشاف: إنه أراد بالتنكير حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة، وتبعه في ذلك الرازي في تفسيره. وقوله: "ومن الذين أشركوا" قيل: هو كلام مستأنف، والتقدير: ومن الذين أشركوا ناس "يود أحدهم" وقيل: إنه معطوف على الناس: أي أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا، وعلى هذا يكون قوله: "يود أحدهم" راجعاً إلى اليهود بياناً لزيادة حرصهم على الحياة، ووجه ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب ومن شابههم من غيرهم. فمن كان أحرص منهم وهم اليهود كان بالغاً في الحرص إلى غاية لا يقادر قدرها. وإنما بلغوا في الحرص إلى هذا الحد الفاضل على حرص المشركين، لأنه يعلمون بما يحل بهم من العذاب في الآخرة، بخلاف المشركين من العرب ونحوهم فإنهم لا يقرون بذلك، وكان حرصهم على الحياة دون حرص اليهود. والأول وإن كان فيه خروج من الكلام في اليهود إلى غيرهم من مشركي العرب لكنه أرجح لعدم استلزامه للتكليف، ولا ضير في استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر حرص اليهود. وقال الرازي: إن الثاني أرجح ليكون ذلك أبلغ في إبطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا انتهى. ويجاب عنه بأن هذا الذي جعله مرجحاً قد أفاده في قوله تعالى: "ولتجدنهم أحرص الناس" ولا يستلزم استئناف الكلام في المشركين أن لا يكونوا من جملة الناس، وخص الألف بالذكر لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة. وأصل سنة سنهة وقيل: سنوة. واختلف في الضمير في قوله: "وما هو بمزحزحه" فقيل هو راجع إلى أحدهم، والتقدير: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وعلى هذا يكون قوله: "أن يعمر" فاعلاً لمزحزحه، وقيل: هو لما دل عليه يعمر من مصدره: أي وما التعمير بمزحزحه، ويكون قوله: أن يعمر بدلاً منه. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: هو عماد، وقيل: هو ضمير الشأن، وقيل: ما هي الحجازية والضمير اسمها وما بعده خبرها والأول أرجح، وكذلك الثاني والثالث ضعيف جداً لأن العماد لا يكون إلا بين شيئين، ولهذا يسمونه ضمير الفصل، والرابع فيه أن ضمير الشأن يفسر بجملة سالمة عن حرف جر كما حكاه ابن عطية عن النحاة. والزحزحة: التنحية، يقال: زحزحته فتزحزح: أي نحيته فتنحى وتباعد، ومنه قول ذي الرمة: يا قابض الروح عن جسم عصى زمناً وغافر الذنب زحزحني عن النار والبصير: العالم بالشيء الخبير به، ومنه قولهم: فلان بصير بكذا: أي خبير به، ومنه قول الشاعر: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله: "وأشربوا في قلوبهم العجل" قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية أن اليهود لما قالوا: "لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى" الآية، نزل قوله تعالى: "قل إن كانت لكم الدار الآخرة" الآية. وأخرج ابن جرير مثله عن قتادة. وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس أن قوله: "خالصة من دون الناس" يعني المؤمنين "فتمنوا الموت" فقال لهم رسول الله: "إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا: اللهم أمتنا، فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه". وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فتمنوا الموت" أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذب، فأبوا ذلك، ولو تمنوه يوم قال ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو نعيم عنه قال: "لو تمنى اليهود الموت لماتوا". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه نحوه. وأخرج البخاري وغيره من حديثه مرفوعاً: "لو كان اليهود تمنوا لماتوا ولرأوا مقاعدهم في النار". وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عنه في قوله: "ولتجدنهم أحرص الناس على حياة" قال: اليهود "ومن الذين أشركوا" قال: وذلك أن المشركين لا يرجون بعثاً بعد الموت فهو يجب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم "وما هو بمزحزحه" قال: بمنحيه. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والحاكم عنه في قوله: "يود أحدهم لو يعمر ألف سنة" قال: هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم ذه هز ارسال يعني عش ألف سنة.

هذه الآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت في اليهود. قال ابن جرير الطبري: وأجمع أهل التأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت جواباً على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم، وأن ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلك؟ فقال بعضهم: إنما كان سبب ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر نبوته، ثم ذكر روايات في ذلك ستأتي آخر البحث إن شاء الله. والضمير في قوله: 97- "فإنه" يحتمل وجهين: الأول أن يكون لله ويكون الضمير في قوله: "نزله" لجبريل: أي فإن الله سبحانه نزل جبريل على قلبك، وفيه ضعف كما يفيده قوله: "مصدقاً لما بين يديه". الثاني أنه لجبريل، والضمير في نزله للقرآن: أي فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم. وقوله: "بإذن الله" أي بعلمه وإرادته وتيسيره وتسهيله، و"ما بين يديه" هو التوراة كما سلف أو جميع الكتب المنزلة وفي هذا دليل على شرف جبريل وارتفاع منزلته، وأنه لا وجه لمعاداة اليهود له حيث كان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك، أو من تنزيل الله له على قلبك، وهذا هو وجه الربط بين الشرط والجواب، أي من كان معادياً لجبريل منهم فلا وجه لمعاداته له، فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب المحبة دون العداوة، أو من كان معادياً له، فإن سبب معاداته أنه وقع منه ما يكرهونه من التنزيل، وليس ذلك بذنب له وإن نزهوه، فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم وعدوان، لأن هذا الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتابهم وهدى وبشرى للمؤمنين.

ثم أتبع سبحانه هذا الكلام بجملة مشتملة على شرط وجزاء يتضمن الذم لمن عادى جبريل بذلك السبب والوعيد الشديد له فقال: 98- " من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين " والعداوة من العبد هي صدور المعاصي منه لله والبغض لأوليائه، والعداوة من الله للعبد هي تعذيبه بذنبه وعدم التجاوز عنه والمغفرة له- وإنما خص جبريل وميكائيل بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف لهما والدلالة على فضلهما، وأنهما وإن كانا من الملائكة فقد صارا باعتبار ما لهما من المزية بمنزلة جنس آخر أشرف من جنس الملائكة تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي كما ذكره صاحب الكشاف وقرره علماء البيان. وفي جبريل عشر لغات ذكرها ابن جرير الطبري وغيره، وقد قدمنا الإشارة إلى ذلك. وفي ميكائيل ست لغات، وهما اسمان عجميان، والعرب إذا نطقت بالعجمي تساهلت فيه. وحكى الزمخشري عن ابن جني أنه قال: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه. وقوله: "للكافرين" من وضع الظاهر موضع المضمر: أي فإن الله عدو لهم لقصد الدلالة على أن هذه العداوة موجبة لكفر من قعت منه. وقد أخرج أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن ابن عباس قال: "حضرت عصابة من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي، قال: سلوني عما شئتم، فسالوه وأجابهم، ثم قالوا: فحدثنا من وليك من الملائكة فعندنا نجامعك أو نفارقك، فقال: وليي جبريل، ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه، قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة لاتبعناك وصدقناك، قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هذا عدونا، فعند ذلك أنزل الله الآية". وأخرج نحو ذلك ابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن أبي حاتم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب في قصة جرت له معهم وإسنادها صحيح ولكن الشعبي لم يدرك عمر، وقد رواها عكرمة وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وغيرهم عن أنس قال: "سمع عبد الله بن سلام بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: ما أول اشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال: أخبرني بهن جبريل آنفاً، فقال جبريل؟ قال: نعم، قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: "من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك" قال: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب، وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما ما ينزع الولد إلى أبيه أو أمه، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فإنه نزله على قلبك بإذن الله" يقول: فإن جبريل نزل القرآن بأمر الله يشدد به فؤادك ويربط به على قلبك "مصدقاً لما بين يديه" يقول لما قبله من الكتب التي أنزلها والآيات والرسل الذين بعثهم الله. وقد ذكر السيوطي في هذا الموضع من تفسيره الدر المنثور أحاديث كثيرة واردة في جبريل وميكائيل وليس مما يتعلق بالتفسير حتى نذكرها.

الضمير في قوله: 99- "إليك" للنبي صلى الله عليه وسلم: أي أنزلنا علامات واضحات دالة على نبوتك. وقوله: "إلا الفاسقون" قد تقدم تفسيره، والظاهر أن المراد جنس الفاسقين، ويحتمل أن يراد اليهود لأن الكلام معهم.

والواو في قوله: 100- "أو كلما" للعطف دخلت عليها همزة الاستفهام كما تدخل على الفاء، ومن ذلك قوله تعالى: "أفحكم الجاهلية يبغون" "أفأنت تسمع الصم" "أفتتخذونه وذريته" وكما تدخل على ثم، ومن ذلك قوله تعالى: "أثم إذا ما وقع" وهذا قول سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. وقال الكسائي: إنها أو حركت الواو تسهيلاً. قال ابن عطية: وهذا كله متكلف، والصحيح قول سيبويه والمعطوف عليه المحذوف، والتقدير أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا. قوله: "نبذ فريق" قال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذاً، ومنه سمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرحا في الماء، قال أبو الأسود: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكا وقال آخر: إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحل المحرم

وقوله: 101- "وراء ظهورهم" أي خلف ظهورهم، وهو مثل يضرب لمن يستخف بالشيء فلا يعمل به تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك ودبرك أذنك وتحت قدمك: أي اتركه وأعرض عنه، ومنه ما أنشده الفراء: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر فلا يعيى علي جوابها وقوله: "كتاب الله" أي التوراة لأنهم لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم في التوراة والإيمان به وتصديقه واتباعه وبين لهم صفته، كان ذلك منهم نبذاً للتوراة ونقضاً لها ورفضاً لما فيها، ويجوز أن يراد بالكتاب هنا القرآن: أي لما جاءهم رسول الله من عند الله مصدق لما معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا الرسول، وهذا أظهر من الوجه الأول. وقوله: "كأنهم لا يعلمون" تشبيه لهم بمن لا يعلم شيئاً مع كونهم يعلمون علماً يقيناً من التوراة بما يجب عليهم من الإيمان بهذا النبي، ولكنهم لما لم يعلموا بالعلم بل عملوا عمل من لا يعلم من نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كانوا بمنزلة من لا يعلم.

الصفحة رقم 15 من المصحف تحميل و استماع mp3