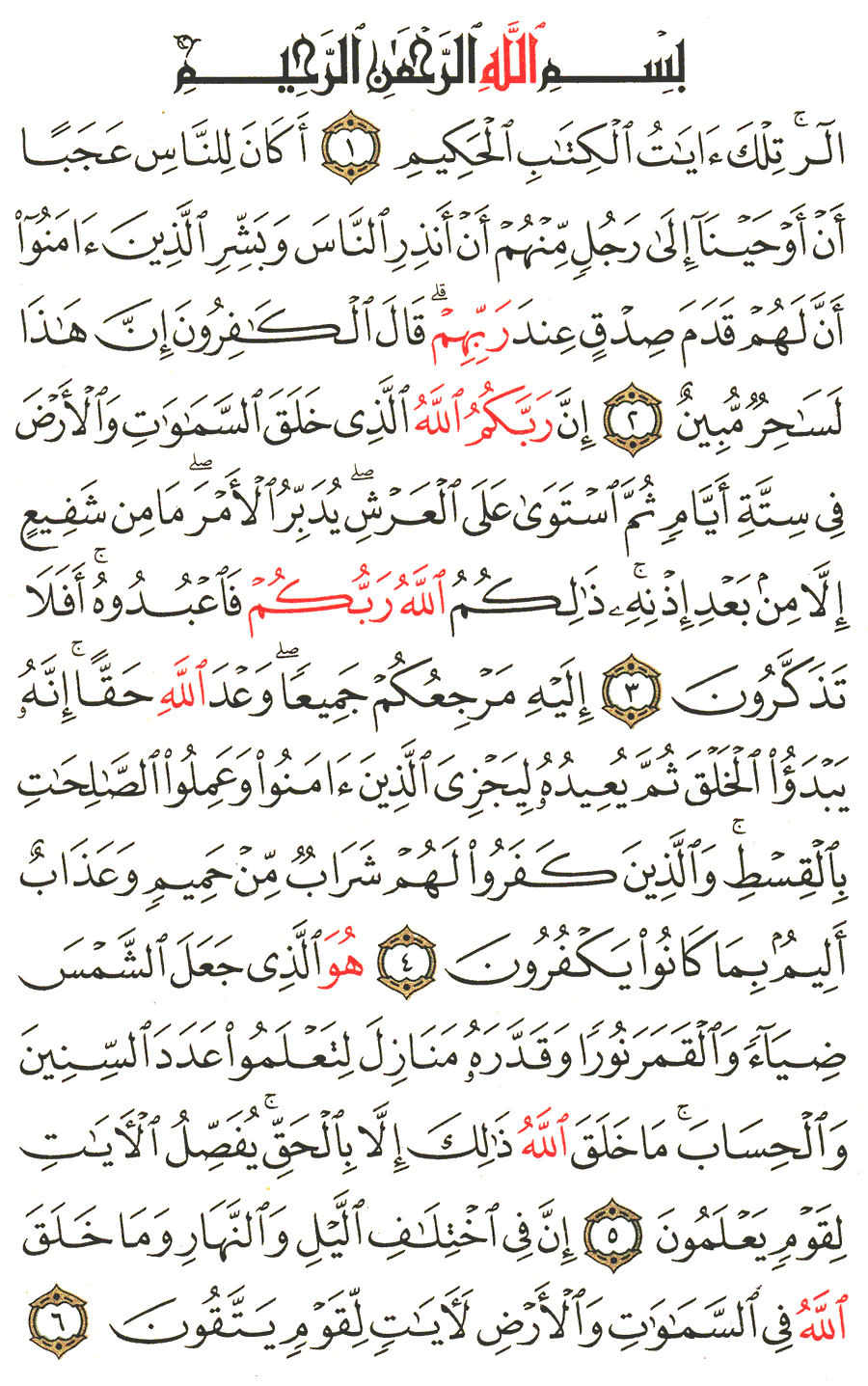

سورة يونس | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 208 من المصحف

هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله: "فإن كنت في شك" إلى آخرهن، هكذا روى القرطبي في تفسيره عن ابن عباس. وحكي عن مقاتل أنها مكية إلا آيتين، وهي قوله: "فإن كنت في شك" فإنها نزلت في المدينة. وحكي عن الكلبي أنها مكية إلا قوله: "ومنهم من لا يؤمن به" فإنها نزلت بالمدينة. وحكى عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر أنها مكية من غير استثناء. وأخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة يونس بمكة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: كانت سورة يونس بعد السابعة. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله أعطاني الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأحنف قال: صليت خلف عمر غداة فقرأ يونس وهود وغيرهما. قوله: 1- "الر" قد تقدم الكلام مستوفى على هذه الحروف الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة فلا نعيده، ففيه ما يغني عن الإعادة. وقد قرأ بالإمالة أبو عمرو وحمزة وخلف وغيرهم. وقرأ جماعة من غير إمالة، وقد قيل: إن معنى "الر" أنا الله أرى. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول، لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب، وأنشد: بالخير خيرات وإن شرافا أي وإن شراً فشر. وقال الحسن وعكرمة "الر" قسم، وقال سعيد عن قتادة "الر" اسم للسورة، وقيل غير ذلك مما فيه تكلف لعلم ما استأثر الله بعلمه، وقد اتفق القراء على أن "الر" ليس بآية، وعلى أن طه آية، وفي مقنع أبي عمرو الداني أن العادين لطه آية هم الكوفيون فقط، قيل: ولعل الفرق أن "الر" لا يشاكل مقاطع الآي التي بعده، والإشارة بقوله: "تلك" إلى ما تضمنته السورة من الآيات، والتبعيد للتعظيم، واسم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده. وقال مجاهد وقتادة: أراد التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة، فإن تلك إشارة إلى غائب مؤنث، وقيل "تلك" بمعنى هذه: أي هذه آيات الكتاب الحكيم، وهو القرآن، ويؤيد كون الإشارة إلى القرآن أنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكر، وأن الحكيم من صفات القرآن لا من صفات غيره، و "الحكيم" المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، قاله أبو عبيدة وغيره، وقيل: الحكيم معناه الحاكم فهو فعيل بمعنى فاعل كقوله: "وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه"، وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيه فهو فعيل بمعنى مفعول: أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان، قاله الحسن وغيره، وقيل الحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها.

والاستفهام في قوله: 2- "أكان للناس عجباً" لإنكار العجب مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ، واسم كان "أن أوحينا" وخبرها "عجباً" أي أكان إيحاؤنا عجباً للناس. وقرأ ابن مسعود عجب على أنه اسم كان، على أن كان تامة، و "أن أوحينا" بدل من عجب. وقرئ بإسكان الجيم من رجل في قوله: "إلى رجل منهم" أي من جنسهم وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضي العجب فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه، ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من الجن ويتعذر المقصود حينئذ من الإرسال، لأنهم لا يأنسون إليه ولا يشاهدونه، ولو فرضنا تشكله لهم وظهوره، فإما أن يظهر في غير شكل النوع الإنساني، وذلك أوحش لقلوبهم وأبعد من أنسهم، أو في الشكل الإنساني فلا بد من إنكارهم لكونه في الأصل غير إنسان، هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهم، وإن كان لكونه يتيماً أو فقيراً، فذلك لا يمنع من أن يكون من كان كذلك جامعاً من خصال الخير والشرف ما لا يجمعه غيره وبالغاً في كمال الصفات إلى حد يقصر عنه من كان غنياً، أو كان غير يتيم، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس وأظهر من النهار، حتى كانوا يسمونه الأمين. قوله: "أن أنذر الناس" في موضع نصب بنزع الخافض: أي بأن أنذر الناس، وقيل: هي المفسرة لأن في الإيحاء معنى القول، وقيل: هي المخففة من الثقيلة. قوله: "قدم صدق" أي منزل صدق، وقال الزجاج: درجة عالية. ومنه قوله ذي الرمة: لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العالي طمت على البحر وقال ابن الأعرابي: القدم المتقدم في الشرف، وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال: لفلان قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدق، وقدم خير، وقدم شر، ومنه قول العجاج: زل بنو العوام عند آل الحكم وترك الملك لملك ذي قدم وقال ثعلب: القدم كل ما قدمت من خير، وقال ابن الأنباري: القدم كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا إبطاء، وقال قتادة: سلف صدق، وقال الربيع: ثواب صدق، وقال الحسن: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحكيم الترمذي: قدمه صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، وقال مقاتل: أعمالاً قدموها واختارها ابن جرير، ومنه قول الوضاح: صل لذي العرش واتخذ قوماً ينجيك يوم الخصام والزلل وقيل غير ما تقدم مما لا حاجة إلى التطويل بإيراده. قوله: " قالوا إن هذا لسحر مبين ". قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن محيصن "لساحر" على أنهم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الإشارة. وقرأ الباقون "لسحر" على أنهم أرادوا القرآن، وقد تقدم معنى السحر في البقرة، وجملة "قال الكافرون" مستأنفة كأنه قيل: ماذا صنعوا بعد التعجب، وقال القفال: فيه إضمار، والتقدير: فلما أنذرهم قال: الكافرون ذلك.

ثم إن الله سبحانه جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفار من الإيحاء إلى رجل منهم فقال: 3- "إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام" أي من كان له هذا الاقتدار العظيم الذي تضيق العقول عن تصوره كيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهم محلاً للتعجب مع كون الكفار يعترفون بذلك، فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسول، وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأعراف في قوله: "إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش" فلا بعيدة هنا، ثم ذكر ما يدل على مزيد قدرته وعظيم شأنه فقال: "يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه" وترك العاطف، لأن جملة يدبر كالتفسير والتفصيل لما قبلها، وقيل: هي في محل نصب على الحال من ضمير استوى، وقيل: مستأنفة جواب سؤال مقدر، وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المقبول. وقال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده، وقيل يبعث الأمر، وقيل ينزل الأمر، وقيل يأمر به ويمضيه، والمعنى متقارب، واشتقاقه من الدبر، والأمر الشأن، وهو أحوال ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر الخلق. قال الزجاج: إن الكفار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون: إن الأصنام شفعاؤنا عند الله، فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه، لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب. وقد تقدم معنى الشفاعة في البقرة، وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالى، والإشارة بقوله: "ذلكم" إلى فاعل هذه الأشياء من الخلق والتدبير: أي الذي فعل هذه الأشياء العظيمة "الله ربكم" واسم الإشارة مبتدأ وخبره الاسم الشريف، وربكم بدل منه أو بيان له أو خبر ثان، وفي هذه الجملة زيادة تأكيد لقوله: "إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض" ثم أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن بين لهم أنه الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم اقتداره، فكيف يعبدون الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ والاستفهام في قوله: "أفلا تذكرون" للإنكار والتوبيخ والتقريع، لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه.

ثم بين لهم ما يكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنيا، فقال: 4- "إليه مرجعكم جميعاً" وفي هذا من التهديد والتخويف ما لا يخفى، وانتصاب "وعد الله" على المصدر، لأن في قوله: "إليه مرجعكم جميعاً" معنى الوعد أو هو منصوب بفعل مقدر، والمراد بالمرجع الرجوع إليه سبحانه إما بالموت أو بالبعث أو بكل واحد منهما، ثم أكد ذلك الوعد بقوله: "حقاً" فهو تأكيد لتأكيد فيكون في الكلام من الوكادة ما هو الغاية في ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة "وعد الله حق" على الاستئناف، ثم علل سبحانه ما تقدم بقوله: "إنه يبدأ الخلق ثم يعيده" أي إن هذا شأنه يبتدئ خلقه من التراب ثم يعيده إلى التراب، أو معنى الإعادة الجزاء يوم القيامة. قال مجاهد: ينشئه ثم يميته، ثم يحييه للبعث، وقيل: ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقرأ يزيد بن القعقاع: " إنه يبدأ الخلق " بفتح الهمزة، فتكون الجملة في موضع نصب بما نصب به وعد الله: أي وعدكم أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ويجوز أن يكون التقدير لأنه يبدأ الخلق، وأجاز الفراء أن تكون أن في موضع رفع فتكون اسماً. قال أحمد بن يحيى بن ثعلب يكون التقدير حقاً إبداؤه الخلق، ثم ذكر غاية ما يترتب على الإعادة فقال: "ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط" أي بالعدل الذي لا جور فيه "والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون" يحتمل أن يكون الموصول الآخر معطوفاً على الموصول الأول: أي ليجزي الذين آمنوا ويجزي الذين كفروا وتكون جملة "لهم شراب من حميم" في محل نصب على الحال هي وما عطف عليها: أي وعذاب أليم ويكون التقدير هكذا ويجزي الذين كفروا حال كون لهم هذا الشراب وهذا العذاب، ولكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب الأليم هما من الجزاء، ويمكن أن يقال: إن الموصول في "والذين كفروا" مبتدأ وما بعده خبره، فلا يكون معطوفاً على المعطوف الأول، والباء في "بما كانوا يكفرون" للسببية: أي بسبب كفرهم، والحميم: الماء الحار، وكل مسخن عند العرب فهو حميم. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "الر" قال: فواتح أسماء من أسماء الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات وابن النجار في تاريخه عنه قال: في قوله: "الر" أنا الله أرى. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك مثله أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله: "تلك آيات الكتاب" قال: يعني هذه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "تلك آيات الكتاب" قال: الكتب التي خلت قبل القرآن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد، فأنزل الله: "أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم" الآية "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم" الآية، فلما كرر الله سبحانه عليهم الحج قالوا: وإذا كان بشراً، فغير محمد كان أحق بالرسالة، " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " يقول: أشرف من محمد، يعنون الوليد بن المغيرة من مكة، ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف، فأنزل الله رداً عليهم: "أهم يقسمون رحمة ربك" الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في قوله: "وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم" قال: ما سبق لهم من السعادة في الذكر الأول. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: أجراً حسناً بما قدموا من أعمالهم. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه "عن ابن مسعود قال: القدم هو العمل الذي قدموا. قال الله سبحانه: " ونكتب ما قدموا وآثارهم " والآثار ممشاهم. قال: مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أسطوانتين من مسجدهم ثم قال: هذا أثر مكتوب". وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري في قوله: "قدم صدق" قال: محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب مثله. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال: سلف صدق. والروايات عن التابعين وغيرهم في هذا كثيرة، وقد قدمنا أكثرها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: "يدبر الأمر" قال: يقضيه وحده، وفي قوله: "إنه يبدأ الخلق ثم يعيده" قال: يحييه ثم يميته ثم يحييه.

ذكر هاهنا بعض نعمه على المكلفين، وهي ما يستدل به على وجوده ووحدته وقدرته وعلمه وحكمته بإتقان صنعه في هذين النيرين المتعاقبين على الدوام بعدما ذكر قبل هذا إبداعه للسموات والأرض، واستواءه على العرش وغير ذلك. والضياء قيل: جمع ضوء كالسياط والحياض. وقرأ قنبل عن ابن كثير " ضياء " بجعل الياء همزة مع الهمزة، ولا وجه له لأن ياءه كانت واواً مفتوحة، وأصله ضواء فقلبت ياء لكسر ما قبلها. قال المهدوي: ومن قرأ ضئاء بالهمزة فهو مقلوب قدمت الهمزة التي بعد الألف، فصارت قبل الألف، ثم قلبت الياء همزة، والأولى أن يكون ضياء مصدراً لا جمعاً، مثل قام يقوم قياماً، وصام يصوم صياماً، ولا بد من تقدير مضاف: أي جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغة، وكأنهما جعلا نفس الضياء والنور. قيل: الضياء أقوى من النور، وقيل: الضياء هو ما كان بالذات، والنور ما كان بالعرض، ومن هنا قال الحكماء: إن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس. قوله: 5- "وقدره منازل" أي قدر مسيره في منازل، أو قدره ذا منازل، والضمير راجع إلى القمر، ومنازل القمر: هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به، وجملتها ثمانية وعشرون وهي معروفة، ينزل القمر في كل ليلة منها منزلاً لا يتخطاه، فيبدو صغيراً في أول منازله، ثم يكبر قليلاً قليلاً حتى يبدو كاملاً، وإذا كان في آخر منازله رق واستقوس، ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملاً، أو ليلة إذا كان ناقصاً، والكلام في هذا يطول. وقد جمعنا فيه رسالة مستقلة جواباً عن سؤال أورده علينا بعض الأعلام. وقيل: إن الضمير راجع إلى كل واحد من الشمس والقمر، كما قيل في قوله تعالى: "وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها". وفي قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وقد قدمنا تحقيق هذا فيما سبق من هذا التفسير والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحده، كما في قوله تعالى: "والقمر قدرناه منازل"، ثم ذكر بعض المنافع المتعلقة بهذا التقدير، فقال: "لتعلموا عدد السنين والحساب" فإن في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يحصى، وفي العلم بحساب الأشهر والأيام والليالي من ذلك ما لا يخفى، ولولا هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. والسنة تتحصل من اثني عشر شهراً، والشهر يتحصل من ثلاثين يوماً إن كان كاملاً، واليوم يتحصل من ساعات معلومة هي أربع وعشرون ساعة لليل والنهار قد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة في أيام الاستواء، ويزيد أحدهما على الآخر في أيام الزيادة وأيام النقصان، والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف، ثم بين سبحانه أنه ما خلق الشمس والقمر واختلاف تلك الأحوال إلا بالحق والصواب دون الباطل والعبث، فالإشارة بقوله: "ذلك" إلى المذكور قبله، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، ومعنى تفصيل الآيات تبيينها، والمراد بالآيات التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهما، وتدخل هذه الآيات التكوينية المذكورة هنا دخولاً أولياً في ذلك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب "يفصل" بالتحتية. وقرأ ابن السميفع تفصل بالفوقية على البناء للمفعول. وقرأ الباقون بالنون. واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى، ولعل وجه هذا الاختيار أن قبل هذا الفعل "ما خلق الله ذلك إلا بالحق" وبعده "وما خلق الله في السموات والأرض".

ثم ذكر سبحانه المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وما خلق في السموات والأرض من تلك المخلوقات، فقال: 6- "إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون" أي الذين يتقون الله سبحانه ويجتنبون معاصيه وخصهم بهذه الآيات لأنهم الذين يمعنون النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه حذراً منهم عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه ونظراً لعاقبة أمرهم، وما يصلحهم في معادهم. قال القفال: من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لبقاء الناس فيها، وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها لهم دار عمل، وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونهي. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله تعالى: "جعل الشمس ضياء والقمر نوراً" قال: لم يجعل الشمس كهيئة القمر لكي يعرف الليل من النهار، وهو قوله: "فمحونا آية الليل" الآية. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: وجوههما إلى السموات، وأقفيتهما إلى الأرض. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو مثله. وأخرج أبو الشيخ عن خليفة العبدي قال: لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء، وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليل، وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض، وفي النجوم، وفي الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم.

شرع الله سبحانه في شرح أحوال من لا يؤمن بالمعاد، ومن يؤمن به، وقدم الطائفة التي لم تؤمن، لأن الكلام في هذه السورة مع الكفار الذين يعجبون مما لا عجب فيه، ويهملون النظر والتفكر فيما لا ينبغي إهماله مما هو مشاهد لكل حي طوال حياته، فيتسبب عن إهمال النظر، والتفكر الصادق: عدم الإيمان بالمعاد، ومعنى الرجاء هنا الخوف، ومنه قول الشاعر: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل وقيل يرجون: يطمعون، ومنه قول الشاعر: أترجو بني مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا فالمعنى على الأول لا يخافون عقاباً، وعلى الثاني لا يطمعون في ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته، فإن كان المراد به حقيقته كان المعنى: لا يخافون رؤيتنا أو لا يطمعون في رؤيتنا، وقيل المراد بالرجاء هنا التوقع فيدخل تحته الخوف والطمع، فيكون المعنى "لا يرجون لقاءنا" لا يتوقعون لقاءنا فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه "ورضوا بالحياة الدنيا" أي رضوا بها عرضاً عن الآخرة، فعملوا لها "واطمأنوا بها" أي سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بها "والذين هم عن آياتنا غافلون" لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 208

207هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله: "فإن كنت في شك" إلى آخرهن، هكذا روى القرطبي في تفسيره عن ابن عباس. وحكي عن مقاتل أنها مكية إلا آيتين، وهي قوله: "فإن كنت في شك" فإنها نزلت في المدينة. وحكي عن الكلبي أنها مكية إلا قوله: "ومنهم من لا يؤمن به" فإنها نزلت بالمدينة. وحكى عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر أنها مكية من غير استثناء. وأخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة يونس بمكة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: كانت سورة يونس بعد السابعة. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله أعطاني الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل". وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن الأحنف قال: صليت خلف عمر غداة فقرأ يونس وهود وغيرهما. قوله: 1- "الر" قد تقدم الكلام مستوفى على هذه الحروف الواقعة في أوائل السور في أول سورة البقرة فلا نعيده، ففيه ما يغني عن الإعادة. وقد قرأ بالإمالة أبو عمرو وحمزة وخلف وغيرهم. وقرأ جماعة من غير إمالة، وقد قيل: إن معنى "الر" أنا الله أرى. قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول، لأن سيبويه قد حكى مثله عن العرب، وأنشد: بالخير خيرات وإن شرافا أي وإن شراً فشر. وقال الحسن وعكرمة "الر" قسم، وقال سعيد عن قتادة "الر" اسم للسورة، وقيل غير ذلك مما فيه تكلف لعلم ما استأثر الله بعلمه، وقد اتفق القراء على أن "الر" ليس بآية، وعلى أن طه آية، وفي مقنع أبي عمرو الداني أن العادين لطه آية هم الكوفيون فقط، قيل: ولعل الفرق أن "الر" لا يشاكل مقاطع الآي التي بعده، والإشارة بقوله: "تلك" إلى ما تضمنته السورة من الآيات، والتبعيد للتعظيم، واسم الإشارة مبتدأ وخبره ما بعده. وقال مجاهد وقتادة: أراد التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة، فإن تلك إشارة إلى غائب مؤنث، وقيل "تلك" بمعنى هذه: أي هذه آيات الكتاب الحكيم، وهو القرآن، ويؤيد كون الإشارة إلى القرآن أنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكر، وأن الحكيم من صفات القرآن لا من صفات غيره، و "الحكيم" المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، قاله أبو عبيدة وغيره، وقيل: الحكيم معناه الحاكم فهو فعيل بمعنى فاعل كقوله: "وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه"، وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيه فهو فعيل بمعنى مفعول: أي حكم الله فيه بالعدل والإحسان، قاله الحسن وغيره، وقيل الحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها.

والاستفهام في قوله: 2- "أكان للناس عجباً" لإنكار العجب مع ما يفيده من التقريع والتوبيخ، واسم كان "أن أوحينا" وخبرها "عجباً" أي أكان إيحاؤنا عجباً للناس. وقرأ ابن مسعود عجب على أنه اسم كان، على أن كان تامة، و "أن أوحينا" بدل من عجب. وقرئ بإسكان الجيم من رجل في قوله: "إلى رجل منهم" أي من جنسهم وليس في هذا الإيحاء إلى رجل من جنسهم ما يقتضي العجب فإنه لا يلابس الجنس ويرشده ويخبره عن الله سبحانه إلا من كان من جنسه، ولو كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من الجن ويتعذر المقصود حينئذ من الإرسال، لأنهم لا يأنسون إليه ولا يشاهدونه، ولو فرضنا تشكله لهم وظهوره، فإما أن يظهر في غير شكل النوع الإنساني، وذلك أوحش لقلوبهم وأبعد من أنسهم، أو في الشكل الإنساني فلا بد من إنكارهم لكونه في الأصل غير إنسان، هذا إن كان العجب منهم لكونه من جنسهم، وإن كان لكونه يتيماً أو فقيراً، فذلك لا يمنع من أن يكون من كان كذلك جامعاً من خصال الخير والشرف ما لا يجمعه غيره وبالغاً في كمال الصفات إلى حد يقصر عنه من كان غنياً، أو كان غير يتيم، وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله بإرساله من خصال الكمال عند قريش ما هو أشهر من الشمس وأظهر من النهار، حتى كانوا يسمونه الأمين. قوله: "أن أنذر الناس" في موضع نصب بنزع الخافض: أي بأن أنذر الناس، وقيل: هي المفسرة لأن في الإيحاء معنى القول، وقيل: هي المخففة من الثقيلة. قوله: "قدم صدق" أي منزل صدق، وقال الزجاج: درجة عالية. ومنه قوله ذي الرمة: لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العالي طمت على البحر وقال ابن الأعرابي: القدم المتقدم في الشرف، وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال: لفلان قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدق، وقدم خير، وقدم شر، ومنه قول العجاج: زل بنو العوام عند آل الحكم وترك الملك لملك ذي قدم وقال ثعلب: القدم كل ما قدمت من خير، وقال ابن الأنباري: القدم كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا إبطاء، وقال قتادة: سلف صدق، وقال الربيع: ثواب صدق، وقال الحسن: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الحكيم الترمذي: قدمه صلى الله عليه وسلم في المقام المحمود، وقال مقاتل: أعمالاً قدموها واختارها ابن جرير، ومنه قول الوضاح: صل لذي العرش واتخذ قوماً ينجيك يوم الخصام والزلل وقيل غير ما تقدم مما لا حاجة إلى التطويل بإيراده. قوله: " قالوا إن هذا لسحر مبين ". قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف والأعمش وابن محيصن "لساحر" على أنهم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الإشارة. وقرأ الباقون "لسحر" على أنهم أرادوا القرآن، وقد تقدم معنى السحر في البقرة، وجملة "قال الكافرون" مستأنفة كأنه قيل: ماذا صنعوا بعد التعجب، وقال القفال: فيه إضمار، والتقدير: فلما أنذرهم قال: الكافرون ذلك.

ثم إن الله سبحانه جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفار من الإيحاء إلى رجل منهم فقال: 3- "إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام" أي من كان له هذا الاقتدار العظيم الذي تضيق العقول عن تصوره كيف يكون إرساله لرسول إلى الناس من جنسهم محلاً للتعجب مع كون الكفار يعترفون بذلك، فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسول، وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأعراف في قوله: "إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش" فلا بعيدة هنا، ثم ذكر ما يدل على مزيد قدرته وعظيم شأنه فقال: "يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه" وترك العاطف، لأن جملة يدبر كالتفسير والتفصيل لما قبلها، وقيل: هي في محل نصب على الحال من ضمير استوى، وقيل: مستأنفة جواب سؤال مقدر، وأصل التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المقبول. وقال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده، وقيل يبعث الأمر، وقيل ينزل الأمر، وقيل يأمر به ويمضيه، والمعنى متقارب، واشتقاقه من الدبر، والأمر الشأن، وهو أحوال ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر الخلق. قال الزجاج: إن الكفار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون: إن الأصنام شفعاؤنا عند الله، فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه، لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب. وقد تقدم معنى الشفاعة في البقرة، وفي هذا بيان لاستبداده بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالى، والإشارة بقوله: "ذلكم" إلى فاعل هذه الأشياء من الخلق والتدبير: أي الذي فعل هذه الأشياء العظيمة "الله ربكم" واسم الإشارة مبتدأ وخبره الاسم الشريف، وربكم بدل منه أو بيان له أو خبر ثان، وفي هذه الجملة زيادة تأكيد لقوله: "إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض" ثم أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن بين لهم أنه الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم اقتداره، فكيف يعبدون الجمادات التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر؟ والاستفهام في قوله: "أفلا تذكرون" للإنكار والتوبيخ والتقريع، لأن من له أدنى تذكر وأقل اعتبار يعلم بهذا ولا يخفى عليه.

ثم بين لهم ما يكون آخر أمرهم بعد الحياة الدنيا، فقال: 4- "إليه مرجعكم جميعاً" وفي هذا من التهديد والتخويف ما لا يخفى، وانتصاب "وعد الله" على المصدر، لأن في قوله: "إليه مرجعكم جميعاً" معنى الوعد أو هو منصوب بفعل مقدر، والمراد بالمرجع الرجوع إليه سبحانه إما بالموت أو بالبعث أو بكل واحد منهما، ثم أكد ذلك الوعد بقوله: "حقاً" فهو تأكيد لتأكيد فيكون في الكلام من الوكادة ما هو الغاية في ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة "وعد الله حق" على الاستئناف، ثم علل سبحانه ما تقدم بقوله: "إنه يبدأ الخلق ثم يعيده" أي إن هذا شأنه يبتدئ خلقه من التراب ثم يعيده إلى التراب، أو معنى الإعادة الجزاء يوم القيامة. قال مجاهد: ينشئه ثم يميته، ثم يحييه للبعث، وقيل: ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقرأ يزيد بن القعقاع: " إنه يبدأ الخلق " بفتح الهمزة، فتكون الجملة في موضع نصب بما نصب به وعد الله: أي وعدكم أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ويجوز أن يكون التقدير لأنه يبدأ الخلق، وأجاز الفراء أن تكون أن في موضع رفع فتكون اسماً. قال أحمد بن يحيى بن ثعلب يكون التقدير حقاً إبداؤه الخلق، ثم ذكر غاية ما يترتب على الإعادة فقال: "ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط" أي بالعدل الذي لا جور فيه "والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون" يحتمل أن يكون الموصول الآخر معطوفاً على الموصول الأول: أي ليجزي الذين آمنوا ويجزي الذين كفروا وتكون جملة "لهم شراب من حميم" في محل نصب على الحال هي وما عطف عليها: أي وعذاب أليم ويكون التقدير هكذا ويجزي الذين كفروا حال كون لهم هذا الشراب وهذا العذاب، ولكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب الأليم هما من الجزاء، ويمكن أن يقال: إن الموصول في "والذين كفروا" مبتدأ وما بعده خبره، فلا يكون معطوفاً على المعطوف الأول، والباء في "بما كانوا يكفرون" للسببية: أي بسبب كفرهم، والحميم: الماء الحار، وكل مسخن عند العرب فهو حميم. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "الر" قال: فواتح أسماء من أسماء الله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات وابن النجار في تاريخه عنه قال: في قوله: "الر" أنا الله أرى. وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك مثله أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله: "تلك آيات الكتاب" قال: يعني هذه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "تلك آيات الكتاب" قال: الكتب التي خلت قبل القرآن. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم رسولاً أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد، فأنزل الله: "أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم" الآية "وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم" الآية، فلما كرر الله سبحانه عليهم الحج قالوا: وإذا كان بشراً، فغير محمد كان أحق بالرسالة، " لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم " يقول: أشرف من محمد، يعنون الوليد بن المغيرة من مكة، ومسعود بن عمرو الثقفي من الطائف، فأنزل الله رداً عليهم: "أهم يقسمون رحمة ربك" الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه في قوله: "وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم" قال: ما سبق لهم من السعادة في الذكر الأول. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: أجراً حسناً بما قدموا من أعمالهم. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه "عن ابن مسعود قال: القدم هو العمل الذي قدموا. قال الله سبحانه: " ونكتب ما قدموا وآثارهم " والآثار ممشاهم. قال: مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أسطوانتين من مسجدهم ثم قال: هذا أثر مكتوب". وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري في قوله: "قدم صدق" قال: محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم. وأخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب مثله. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال: سلف صدق. والروايات عن التابعين وغيرهم في هذا كثيرة، وقد قدمنا أكثرها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: "يدبر الأمر" قال: يقضيه وحده، وفي قوله: "إنه يبدأ الخلق ثم يعيده" قال: يحييه ثم يميته ثم يحييه.

ذكر هاهنا بعض نعمه على المكلفين، وهي ما يستدل به على وجوده ووحدته وقدرته وعلمه وحكمته بإتقان صنعه في هذين النيرين المتعاقبين على الدوام بعدما ذكر قبل هذا إبداعه للسموات والأرض، واستواءه على العرش وغير ذلك. والضياء قيل: جمع ضوء كالسياط والحياض. وقرأ قنبل عن ابن كثير " ضياء " بجعل الياء همزة مع الهمزة، ولا وجه له لأن ياءه كانت واواً مفتوحة، وأصله ضواء فقلبت ياء لكسر ما قبلها. قال المهدوي: ومن قرأ ضئاء بالهمزة فهو مقلوب قدمت الهمزة التي بعد الألف، فصارت قبل الألف، ثم قلبت الياء همزة، والأولى أن يكون ضياء مصدراً لا جمعاً، مثل قام يقوم قياماً، وصام يصوم صياماً، ولا بد من تقدير مضاف: أي جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغة، وكأنهما جعلا نفس الضياء والنور. قيل: الضياء أقوى من النور، وقيل: الضياء هو ما كان بالذات، والنور ما كان بالعرض، ومن هنا قال الحكماء: إن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس. قوله: 5- "وقدره منازل" أي قدر مسيره في منازل، أو قدره ذا منازل، والضمير راجع إلى القمر، ومنازل القمر: هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة به، وجملتها ثمانية وعشرون وهي معروفة، ينزل القمر في كل ليلة منها منزلاً لا يتخطاه، فيبدو صغيراً في أول منازله، ثم يكبر قليلاً قليلاً حتى يبدو كاملاً، وإذا كان في آخر منازله رق واستقوس، ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملاً، أو ليلة إذا كان ناقصاً، والكلام في هذا يطول. وقد جمعنا فيه رسالة مستقلة جواباً عن سؤال أورده علينا بعض الأعلام. وقيل: إن الضمير راجع إلى كل واحد من الشمس والقمر، كما قيل في قوله تعالى: "وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها". وفي قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وقد قدمنا تحقيق هذا فيما سبق من هذا التفسير والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحده، كما في قوله تعالى: "والقمر قدرناه منازل"، ثم ذكر بعض المنافع المتعلقة بهذا التقدير، فقال: "لتعلموا عدد السنين والحساب" فإن في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يحصى، وفي العلم بحساب الأشهر والأيام والليالي من ذلك ما لا يخفى، ولولا هذا التقدير الذي قدره الله سبحانه لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا ما يتعلق به كثير من مصالحهم. والسنة تتحصل من اثني عشر شهراً، والشهر يتحصل من ثلاثين يوماً إن كان كاملاً، واليوم يتحصل من ساعات معلومة هي أربع وعشرون ساعة لليل والنهار قد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة في أيام الاستواء، ويزيد أحدهما على الآخر في أيام الزيادة وأيام النقصان، والاختلاف بين السنة الشمسية والقمرية معروف، ثم بين سبحانه أنه ما خلق الشمس والقمر واختلاف تلك الأحوال إلا بالحق والصواب دون الباطل والعبث، فالإشارة بقوله: "ذلك" إلى المذكور قبله، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، ومعنى تفصيل الآيات تبيينها، والمراد بالآيات التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهما، وتدخل هذه الآيات التكوينية المذكورة هنا دخولاً أولياً في ذلك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب "يفصل" بالتحتية. وقرأ ابن السميفع تفصل بالفوقية على البناء للمفعول. وقرأ الباقون بالنون. واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى، ولعل وجه هذا الاختيار أن قبل هذا الفعل "ما خلق الله ذلك إلا بالحق" وبعده "وما خلق الله في السموات والأرض".

ثم ذكر سبحانه المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وما خلق في السموات والأرض من تلك المخلوقات، فقال: 6- "إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون" أي الذين يتقون الله سبحانه ويجتنبون معاصيه وخصهم بهذه الآيات لأنهم الذين يمعنون النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه حذراً منهم عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه ونظراً لعاقبة أمرهم، وما يصلحهم في معادهم. قال القفال: من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لبقاء الناس فيها، وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها لهم دار عمل، وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونهي. وقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله تعالى: "جعل الشمس ضياء والقمر نوراً" قال: لم يجعل الشمس كهيئة القمر لكي يعرف الليل من النهار، وهو قوله: "فمحونا آية الليل" الآية. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: وجوههما إلى السموات، وأقفيتهما إلى الأرض. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن عمرو مثله. وأخرج أبو الشيخ عن خليفة العبدي قال: لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحد، ولكن المؤمنون تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فملأ كل شيء، وغطى كل شيء، وفي مجيء سلطان النهار إذا جاء فمحا سلطان الليل، وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض، وفي النجوم، وفي الشتاء والصيف، فوالله ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى حتى أيقنت قلوبهم بربهم.

شرع الله سبحانه في شرح أحوال من لا يؤمن بالمعاد، ومن يؤمن به، وقدم الطائفة التي لم تؤمن، لأن الكلام في هذه السورة مع الكفار الذين يعجبون مما لا عجب فيه، ويهملون النظر والتفكر فيما لا ينبغي إهماله مما هو مشاهد لكل حي طوال حياته، فيتسبب عن إهمال النظر، والتفكر الصادق: عدم الإيمان بالمعاد، ومعنى الرجاء هنا الخوف، ومنه قول الشاعر: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل وقيل يرجون: يطمعون، ومنه قول الشاعر: أترجو بني مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا فالمعنى على الأول لا يخافون عقاباً، وعلى الثاني لا يطمعون في ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته، فإن كان المراد به حقيقته كان المعنى: لا يخافون رؤيتنا أو لا يطمعون في رؤيتنا، وقيل المراد بالرجاء هنا التوقع فيدخل تحته الخوف والطمع، فيكون المعنى "لا يرجون لقاءنا" لا يتوقعون لقاءنا فهم لا يخافونه ولا يطمعون فيه "ورضوا بالحياة الدنيا" أي رضوا بها عرضاً عن الآخرة، فعملوا لها "واطمأنوا بها" أي سكنت أنفسهم إليها وفرحوا بها "والذين هم عن آياتنا غافلون" لا يعتبرون بها ولا يتفكرون فيها.

الصفحة رقم 208 من المصحف تحميل و استماع mp3