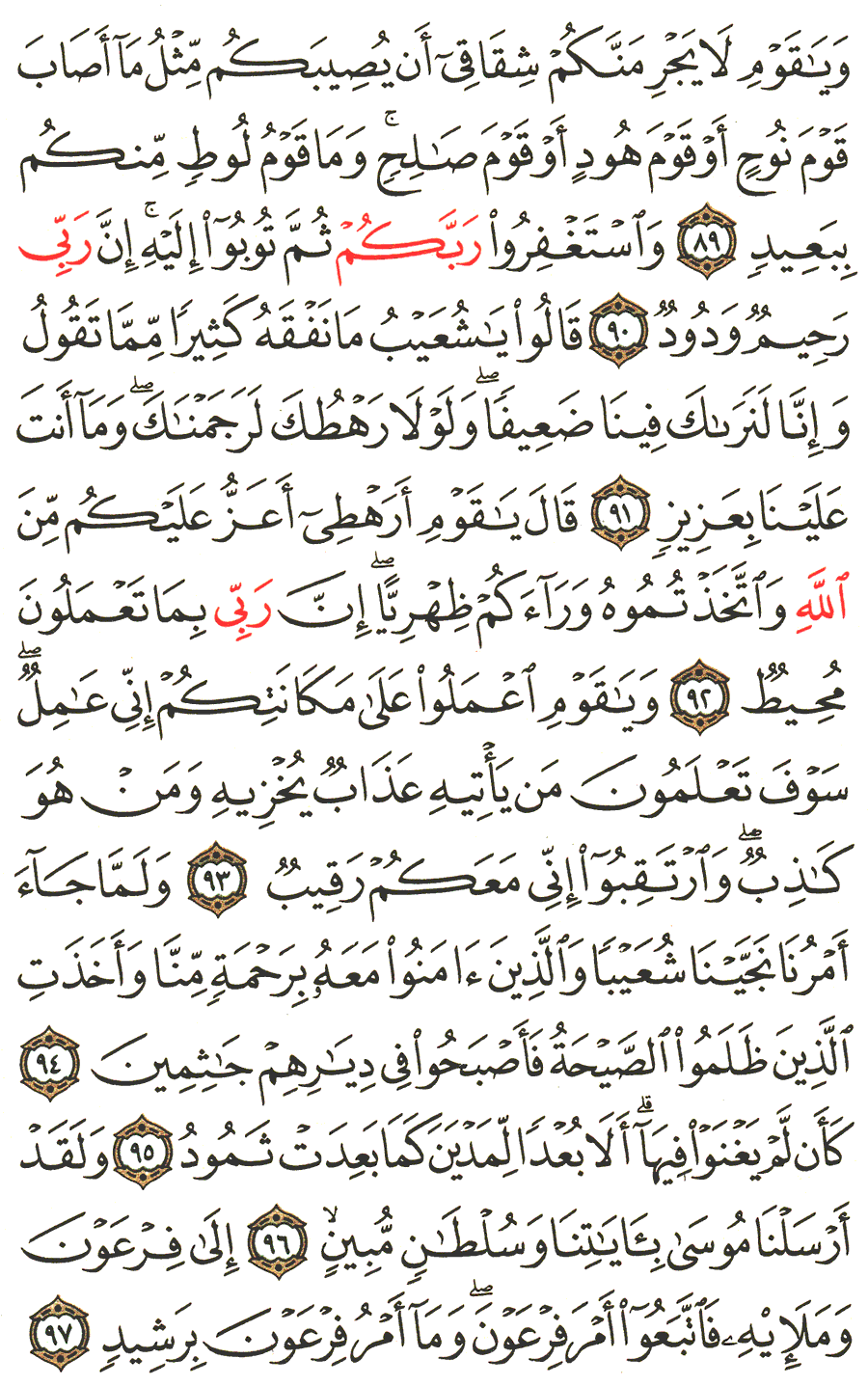

سورة هود | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 232 من المصحف

وَيَا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أي: لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي أَنْ يُصِيبَكُمْ من العقوبات مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ لا في الدار ولا في الزمان.

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ عما اقترفتم من الذنوب ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فيما يستقبل من أعماركم، بالتوبة النصوح، والإنابة إليه بطاعته، وترك مخالفته.

إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ لمن تاب وأناب، يرحمه فيغفر له، ويتقبل توبته ويحبه، ومعنى الودود، من أسمائه تعالى، أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو « فعول » بمعنى « فاعل » وبمعنى « مفعول »

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ أي: تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم، فقالوا: مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وذلك لبغضهم لما يقول, ونفرتهم عنه.

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا أي: في نفسك، لست من الكبار والرؤساء بل من المستضعفين.

وَلَوْلا رَهْطُكَ أي: جماعتك وقبيلتك لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ أي: ليس لك قدر في صدورنا، ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك، بتركنا إياك.

فـ قَالَ لهم مترققا لهم: يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ أي: كيف تراعوني لأجل رهطي، ولا تراعوني لله، فصار رهطي أعز عليكم من الله.

وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا أي: نبذتم أمر الله، وراء ظهوركم، ولم تبالوا به، ولا خفتم منه.

إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء.

( و ) لما أعيوه وعجز عنهم قال: يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ أي: على حالتكم ودينكم.

إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ويحل عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم، وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب.

وَارْتَقِبُوا ما يحل بي إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ما يحل بكم.

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بإهلاك قوم شعيب نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ لا تسمع لهم صوتا، ولا ترى منهم حركة.

كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم، ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب.

أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ إذ أهلكها الله وأخزاها كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك.

وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته لقومه، وفي قصته من الفوائد والعبر، شيء كثير.

منها: أن الكفار، كما يعاقبون، ويخاطبون، بأصل الإسلام, فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد، وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد، مرتبا على مجموع ذلك.

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين، من كبائر الذنوب, وتخشى العقوبة العاجلة، على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين، موجبة للوعيد، فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس، يريد زيادة ماله، عوقب بنقيض ذلك, وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم.

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقوله: بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ففي ذلك، من البركة، وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق، وضد البركة.

ومنها: أن ذلك، من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به, على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل، فالإيمان ناقص أو معدوم.

ومنها: أن الصلاة، لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها، وتقديمها على سائر الأعمال, وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها، تختل أحواله الدينية.

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان - وإن كان الله قد خوله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق، والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار، ومن أشبههم، أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون، سواء وافق حكم الله، أو خالفه.

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منته عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية

ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه

ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه لقوله وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر

كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى

ومنها أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده ولا عبرة بقول من يقول « إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو وأما عود الود والحب فإنه لا يعود » فإن الله قال وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عمَلَةً وخَدَمًا لهم

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم

وقوله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ( 96 - 101 ) إلى آخر القصة .

يقول تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ) بن عمران ( بِآيَاتِنَا ) الدالة على صدق ما جاء به، كالعصا، واليد ونحوهما، من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام.

( وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ) أي: حجة ظاهرة بينة، ظهرت ظهور الشمس.

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أي: أشراف قومه لأنهم المتبوعون، وغيرهم تبع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات، التي أراهم إياها، كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكنهم فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ بل هو ضال غاو، لا يأمر إلا بما هو ضرر محض، لا جرم - لما اتبعه قومه - أرداهم وأهلكهم.

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ عما اقترفتم من الذنوب ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ فيما يستقبل من أعماركم، بالتوبة النصوح، والإنابة إليه بطاعته، وترك مخالفته.

إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ لمن تاب وأناب، يرحمه فيغفر له، ويتقبل توبته ويحبه، ومعنى الودود، من أسمائه تعالى، أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو « فعول » بمعنى « فاعل » وبمعنى « مفعول »

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ أي: تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم، فقالوا: مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وذلك لبغضهم لما يقول, ونفرتهم عنه.

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا أي: في نفسك، لست من الكبار والرؤساء بل من المستضعفين.

وَلَوْلا رَهْطُكَ أي: جماعتك وقبيلتك لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ أي: ليس لك قدر في صدورنا، ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك، بتركنا إياك.

فـ قَالَ لهم مترققا لهم: يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ أي: كيف تراعوني لأجل رهطي، ولا تراعوني لله، فصار رهطي أعز عليكم من الله.

وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا أي: نبذتم أمر الله، وراء ظهوركم، ولم تبالوا به، ولا خفتم منه.

إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء.

( و ) لما أعيوه وعجز عنهم قال: يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ أي: على حالتكم ودينكم.

إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ويحل عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم، وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب.

وَارْتَقِبُوا ما يحل بي إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ما يحل بكم.

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بإهلاك قوم شعيب نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ لا تسمع لهم صوتا، ولا ترى منهم حركة.

كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أي: كأنهم ما أقاموا في ديارهم، ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب.

أَلا بُعْدًا لِمَدْيَنَ إذ أهلكها الله وأخزاها كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ أي: قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك.

وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته لقومه، وفي قصته من الفوائد والعبر، شيء كثير.

منها: أن الكفار، كما يعاقبون، ويخاطبون، بأصل الإسلام, فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد، وإلى إيفاء المكيال والميزان، وجعل الوعيد، مرتبا على مجموع ذلك.

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين، من كبائر الذنوب, وتخشى العقوبة العاجلة، على من تعاطى ذلك، وأن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين، موجبة للوعيد، فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس، يريد زيادة ماله، عوقب بنقيض ذلك, وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق لقوله: إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ أي: فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم.

ومنها: أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، ويقنع بالحلال عن الحرام وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له لقوله: بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ففي ذلك، من البركة، وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق، وضد البركة.

ومنها: أن ذلك، من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به, على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل، فالإيمان ناقص أو معدوم.

ومنها: أن الصلاة، لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها، وتقديمها على سائر الأعمال, وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها، تختل أحواله الدينية.

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الإنسان - وإن كان الله قد خوله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق، والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار، ومن أشبههم، أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون، سواء وافق حكم الله، أو خالفه.

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منته عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ولقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ

ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها وبدفع المفاسد وتقليلها ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة

وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية

ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه

ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه لقوله وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر

كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى

ومنها أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه فإن الله تعالى يحبه ويوده ولا عبرة بقول من يقول « إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو وأما عود الود والحب فإنه لا يعود » فإن الله قال وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ

ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عمَلَةً وخَدَمًا لهم

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة والله أعلم

وقوله تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ( 96 - 101 ) إلى آخر القصة .

يقول تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى ) بن عمران ( بِآيَاتِنَا ) الدالة على صدق ما جاء به، كالعصا، واليد ونحوهما، من الآيات التي أجراها الله على يدي موسى عليه السلام.

( وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ) أي: حجة ظاهرة بينة، ظهرت ظهور الشمس.

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أي: أشراف قومه لأنهم المتبوعون، وغيرهم تبع لهم، فلم ينقادوا لما مع موسى من الآيات، التي أراهم إياها، كما تقدم بسطها في سورة الأعراف، ولكنهم فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ بل هو ضال غاو، لا يأمر إلا بما هو ضرر محض، لا جرم - لما اتبعه قومه - أرداهم وأهلكهم.

الصفحة رقم 232 من المصحف تحميل و استماع mp3