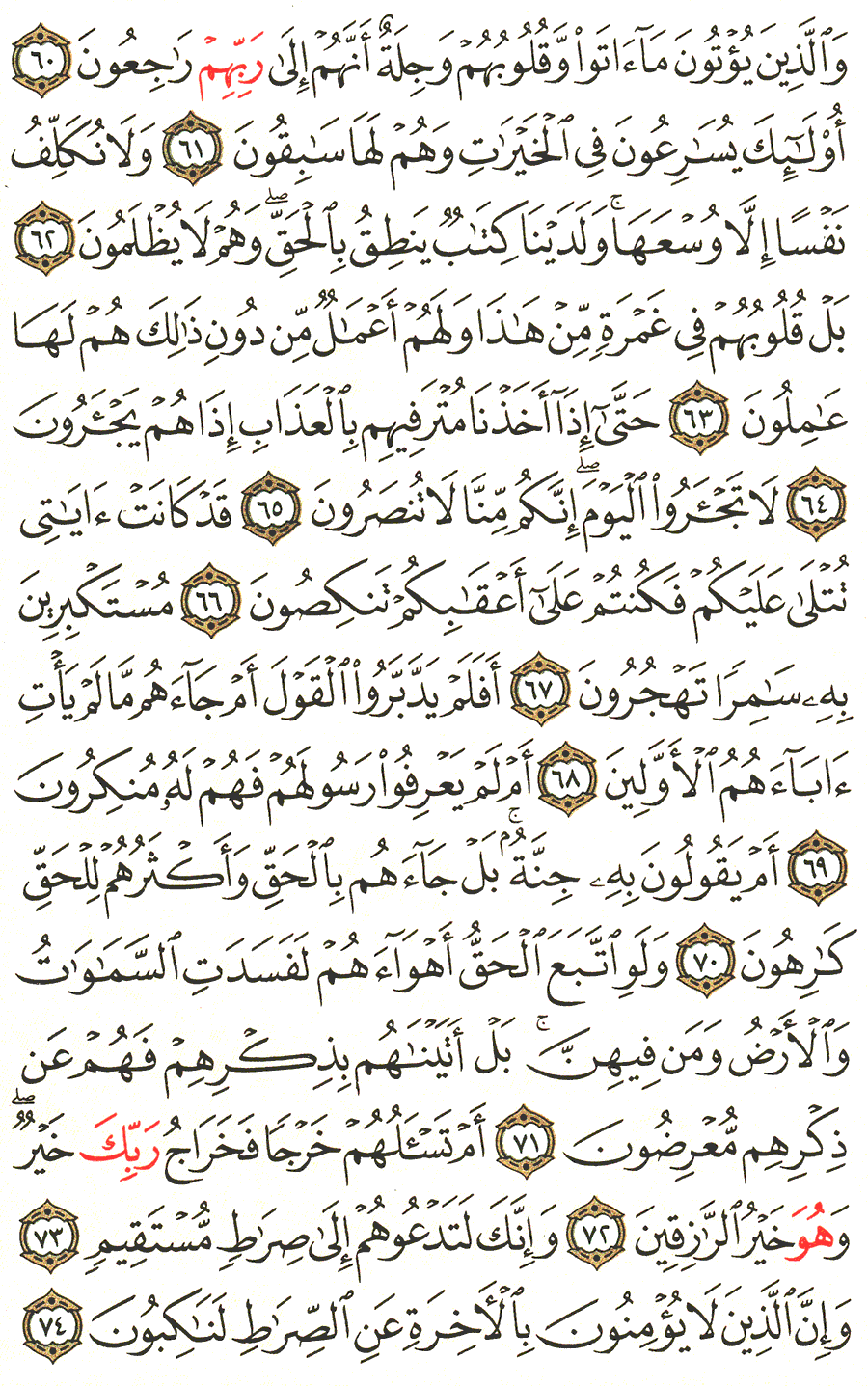

سورة المؤمنون | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 346 من المصحف

( أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ) أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير، همهم ما يقربهم إلى الله، وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه، فكل خير سمعوا به، أو سنحت لهم الفرصة إليه، انتهزوه وبادروه، قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه، أمامهم، ويمنة، ويسرة، يسارعون في كل خير، وينافسون في الزلفى عند ربهم، فنافسوهم. ولما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره، وقد لا يسبق لتقصيره، أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال:

( وَهُمْ لَهَا ) أي: للخيرات ( سَابِقُونَ ) قد بلغوا ذروتها، وتباروا هم والرعيل الأول، ومع هذا، قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة، أنهم سابقون.

ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر، أخبر تعالى أنه لا يكلف ( نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) أي: بقدر ما تسعه، ويفضل من قوتها عنه، ليس مما يستوعب قوتها، رحمة منه وحكمة، لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. ( وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ) وهو الكتاب الأول، الذي فيه كل شيء، وهو يطابق كل واقع يكون، فلذلك كان حقا، ( وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) أي لا ينقص من إحسانهم، ولا يزداد في عقوبتهم وعصيانهم.

( حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ ) أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم المكاره فإذا أخذناهم ( بِالْعَذَابِ ) ووجدوا مسه ( إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ) يصرخون ويتوجعون لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه ويستغيثون فيقال لهم ( لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ ) وإذا لم تأتهم النصرة من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد

فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال ( قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ) لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها فلم تفعلوا ذلك بل ( كُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ) أي راجعين القهقرى إلى الخلف وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين ( مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ) قال المفسرون معناه مستكبرين به الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم أي متكبرين على الناس بسببه تقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى ( سَامِرًا ) أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت ( تَهْجُرُونَ ) أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن

فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه ويوصي بعضهم بعضا بذلك وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وقال الله عنهم أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أي أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه أي فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها

أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ أي أومنعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما جاء آباءهم الأولين فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وعارضوا كل ما خالف ذلك ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ فأجابهم بقوله قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق فأجابوا بحقيقة أمرهم قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

وقوله أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أي أومنعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم فهم منكرون له؟ يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة أي لم يكن الأمر كذلك فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل ويعرفون صدقه وأمانته حتى كانوا يسمونه قبل البعثة « الأمين » فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ أي جنون فلهذا قال ما قال والمجنون غير مسموع منه ولا عبرة بكلامه لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف

قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ أي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض فكيف يكون من جاء به به جنة؟ وهلا يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق وأيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم أي بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه جاءهم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول كما قال تعالى فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ فإن قيل لم لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا و يسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ شقاوة منهم وعدم توفيق نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ نسوا الله فأنساهم أنفسهم فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟

وهكذا كل من خالف الحق، لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ .

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ( 60 ) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ( 61 ) وَلا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ( 62 ) .

( وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا ) أي: يعطون من أنفسهم مما أمروا به، ما آتوا من كل ما يقدرون عليه، من صلاة، وزكاة، وحج، وصدقة، وغير ذلك، ( و ) مع هذا ( قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ ) أي: خائفة ( أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ) أي: خائفة عند عرض أعمالها عليه، والوقوف بين يديه، أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله، لعلمهم بربهم، وما يستحقه من أصناف العبادات. ( أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ) أي: في ميدان التسارع في أفعال الخير، همهم ما يقربهم إلى الله، وإرادتهم مصروفة فيما ينجي من عذابه، فكل خير سمعوا به، أو سنحت لهم الفرصة إليه، انتهزوه وبادروه، قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه، أمامهم، ويمنة، ويسرة، يسارعون في كل خير، وينافسون في الزلفى عند ربهم، فنافسوهم. ولما كان السابق لغيره المسارع قد يسبق لجده وتشميره، وقد لا يسبق لتقصيره، أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال:

( وَهُمْ لَهَا ) أي: للخيرات ( سَابِقُونَ ) قد بلغوا ذروتها، وتباروا هم والرعيل الأول، ومع هذا، قد سبقت لهم من الله سابقة السعادة، أنهم سابقون.

ولما ذكر مسارعتهم إلى الخيرات وسبقهم إليها، ربما وهم واهم أن المطلوب منهم ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسر، أخبر تعالى أنه لا يكلف ( نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ) أي: بقدر ما تسعه، ويفضل من قوتها عنه، ليس مما يستوعب قوتها، رحمة منه وحكمة، لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. ( وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ) وهو الكتاب الأول، الذي فيه كل شيء، وهو يطابق كل واقع يكون، فلذلك كان حقا، ( وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) أي لا ينقص من إحسانهم، ولا يزداد في عقوبتهم وعصيانهم.

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ( 63 ) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ( 64 ) لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ ( 65 ) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ( 66 ) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ( 67 ) .

يخبر تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذا، أي: وسط غمرة من الجهل والظلم، والغفلة والإعراض، تمنعهم من الوصول إلى هذا القرآن، فلا يهتدون به، ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا * وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا فلما كانت قلوبهم في غمرة منه عملوا بحسب هذا الحال من الأعمال الكفرية والمعاندة للشرع ما هو موجب لعقابهم ( و ) لكن ( لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ) هذه الأعمال ( هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ) أي فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم فإن الله يمهلهم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كتب عليهم فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب الله وعقابه ( حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ ) أي متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا الترف والرفاهية والنعيم ولم تحصل لهم المكاره فإذا أخذناهم ( بِالْعَذَابِ ) ووجدوا مسه ( إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ ) يصرخون ويتوجعون لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه ويستغيثون فيقال لهم ( لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ ) وإذا لم تأتهم النصرة من الله وانقطع عنهم الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم ولم ينصرهم أحد

فكأنه قيل ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال ( قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ) لتؤمنوا بها وتقبلوا عليها فلم تفعلوا ذلك بل ( كُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ) أي راجعين القهقرى إلى الخلف وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون وبالإعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين ( مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ ) قال المفسرون معناه مستكبرين به الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم أي متكبرين على الناس بسببه تقولون نحن أهل الحرم فنحن أفضل من غيرنا وأعلى ( سَامِرًا ) أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت ( تَهْجُرُونَ ) أي تقولون الكلام الهجر الذي هو القبيح في هذا القرآن

فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض عنه ويوصي بعضهم بعضا بذلك وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وقال الله عنهم أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل لا جرم حقت عليهم العقوبة ولما وقعوا فيها لم يكن لهم ناصر ينصرهم ولا مغيث ينقذهم ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أي أفلا يتفكرن في القرآن ويتأملونه ويتدبرونه أي فإنهم لو تدبروه لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر والذي منعهم من تدبره أن على قلوبهم أقفالها

أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ أي أومنعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول وكتاب ما جاء آباءهم الأولين فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين وعارضوا كل ما خالف ذلك ولهذا قالوا هم ومن أشبههم من الكفار ما أخبر الله عنهم وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ فأجابهم بقوله قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ فهل تتبعون إن كان قصدكم الحق فأجابوا بحقيقة أمرهم قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

وقوله أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أي أومنعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم غير معروف عندهم فهم منكرون له؟ يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه دعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة أي لم يكن الأمر كذلك فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل ويعرفون صدقه وأمانته حتى كانوا يسمونه قبل البعثة « الأمين » فلم لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ أي جنون فلهذا قال ما قال والمجنون غير مسموع منه ولا عبرة بكلامه لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف

قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ أي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض فكيف يكون من جاء به به جنة؟ وهلا يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق وأيضا فإن في هذا الانتقال مما تقدم أي بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه جاءهم بالحق وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق لا شكا ولا تكذيبا للرسول كما قال تعالى فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ فإن قيل لم لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا و يسرعوا الانقياد؟ أجاب تعالى بقوله وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ

ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة الناس

فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ شقاوة منهم وعدم توفيق نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ نسوا الله فأنساهم أنفسهم فالقرآن ومن جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم فلم يقابلوها إلا بالرد والإعراض فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه إلا نهاية الخسران؟

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ( 72 ) .

أي: أومنعهم من اتباعك يا محمد، أنك تسألهم على الإجابة أجرا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ يتكلفون من اتباعك، بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج، ليس الأمر كذلك ( فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) وهذا كما قال الأنبياء لأممهم: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله ، أي: ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من الأموال، وإنما يدعون نصحا لهم، وتحصيلا لمصالحهم، بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم، فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء، ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( 73 ) وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ( 74 ) .

ذكر الله تعالى في هذه الآيات الكريمات كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع، وبين فسادها، واحدا بعد واحد، فذكر من الموانع أن قلوبهم في غمرة، وأنهم لم يدبروا القول، وأنهم اقتدوا بآبائهم، وأنهم قالوا: برسولهم جنة، كما تقدم الكلام عليها، وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم، تدبر القرآن، وتلقي نعمة الله بالقبول، ومعرفة حال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا، وإنما سعيه لنفعهم ومصلحتهم، وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم، سهل على العاملين لاستقامته، موصل إلى المقصود، من قرب حنيفية سمحة، حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل، فدعوتك إياهم إلى الصراط المستقيم، موجب لمن يريد الحق أن يتبعك، لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه، وموافقته للمصالح، فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم ( عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ) متجنبون منحرفون، عن الطريق الموصل إلى الله، وإلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. وهكذا كل من خالف الحق، لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره، قال تعالى: فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ .

الصفحة رقم 346 من المصحف تحميل و استماع mp3