سورة آل عمران | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 63 من المصحف

( وأما الذين ابيضت وجوههم ) فيهنئون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة، وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضى ربهم ورحمته ( ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) وإذا كانوا خالدين في الرحمة، فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، في جوار أرحم الراحمين، لما بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية قال: ( تلك آيات الله نتلوها ) أي: نقصها ( عليك بالحق ) لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثوابها وعقابها، كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من الظلم، ولهذا قال: ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) نفى إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحدا شيئا من حسناته، ولا يزيد في ظلم الظالمين، بل يجازيهم بأعمالهم فقط، ثم قال تعالى:

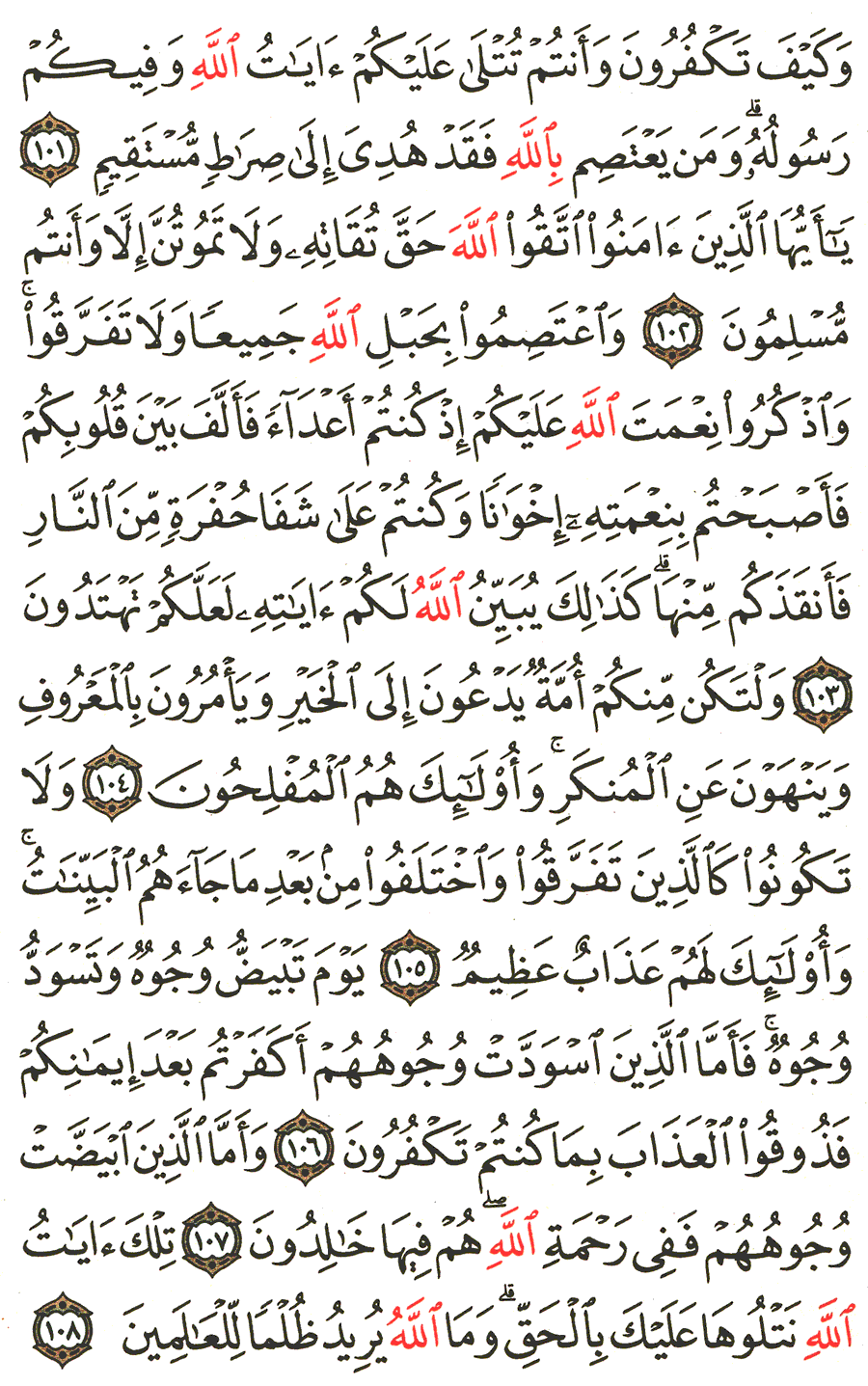

وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ( 101 ) .

ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم، وعدم تزلزلهم عن إيقانهم، وأن ذلك من أبعد الأشياء، فقال: ( وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) أي: الرسول بين أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت، وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه، خصوصا والمبين لها أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين، الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق يقدر عليه، فصلوات الله وسلامه عليه، فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين، فلم يبق في نفوس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالا ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شر، واستعان به على كل خير ( فقد هدي إلى صراط مستقيم ) موصل له إلى غاية المرغوب، لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( 102 ) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( 103 ) .

هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات، فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة، وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يُطاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها، فكما قال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا، يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله، وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع المسلمين على دينهم، وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يتمكنون من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكن عدها، من التعاون على البر والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه، ولو أدى إلى الضرر العام، ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: ( واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء ) يقتل بعضكم بعضا، ويأخذ بعضكم مال بعض، حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضا، وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال، وكانوا في شر عظيم، وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد، من تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض، ولهذا قال: ( فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار ) أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها ( فأنقذكم منها ) بما مَنَّ عليكم من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ( كذلك يبين الله لكم آياته ) أي: يوضحها ويفسرها، ويبين لكم الحق من الباطل، والهدى من الضلال ( لعلكم تهتدون ) بمعرفة الحق والعمل به، وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم ليزدادوا شكرا له ومحبة، وليزيدهم من فضله وإحسانه، وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة الهداية إلى الإسلام، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( 104 ) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( 105 ) .

أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين مَنَّ الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله ( أمة ) أي: جماعة ( يدعون إلى الخير ) وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه ( ويأمرون بالمعروف ) وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه ( وينهون عن المنكر ) وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه، وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه، ويدخل في ذلك العلماء المعلمون للدين، والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام، ويدعون المنحرفين إلى الاستقامة، والمجاهدون في سبيل الله، والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام، وكتفقد المكاييل والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة، وكل هذه الأمور من فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله ( ولتكن منكم أمة ) إلخ أي: لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة، ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور به، كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام، وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدها، وبناء المدارس للإرشاد والعلم، ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال، وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور عليه، وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين، ولهذا قال تعالى عنهم: ( وأولئك هم المفلحون ) الفائزون بالمطلوب، الناجون من المرهوب، ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم، فقال: ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ) ومن العجائب أن اختلافهم ( من بعد ما جاءهم البينات ) الموجبة لعدم التفرق والاختلاف، فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين، فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله، فاستحقوا العقاب البليغ، ولهذا قال تعالى: ( وأولئك لهم عذاب عظيم ) . يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ( 106 ) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( 107 ) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ( 108 ) .

يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من آثار الجزاء بالعدل والفضل، ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال: ( يوم تبيض وجوه ) وهي وجوه أهل السعادة والخير، أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله ( وتسود وجوه ) وهي وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل الفرقة والاختلاف، هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة، وأولئك ابيضت وجوههم، لما في قلوبهم من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى: وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، وقال تعالى: وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( فأما الذين اسودت وجوههم ) فيقال لهم على وجه التوبيخ والتقريع: ( أكفرتم بعد إيمانكم ) أي: كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟ ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) فليس يليق بكم إلا النار، ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار. ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) فيهنئون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة، وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضى ربهم ورحمته ( ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) وإذا كانوا خالدين في الرحمة، فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى، فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم، في جوار أرحم الراحمين، لما بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية قال: ( تلك آيات الله نتلوها ) أي: نقصها ( عليك بالحق ) لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة والرحمة وثوابها وعقابها، كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل الخالي من الظلم، ولهذا قال: ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) نفى إرادته ظلمهم فضلا عن كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحدا شيئا من حسناته، ولا يزيد في ظلم الظالمين، بل يجازيهم بأعمالهم فقط، ثم قال تعالى:

الصفحة رقم 63 من المصحف تحميل و استماع mp3