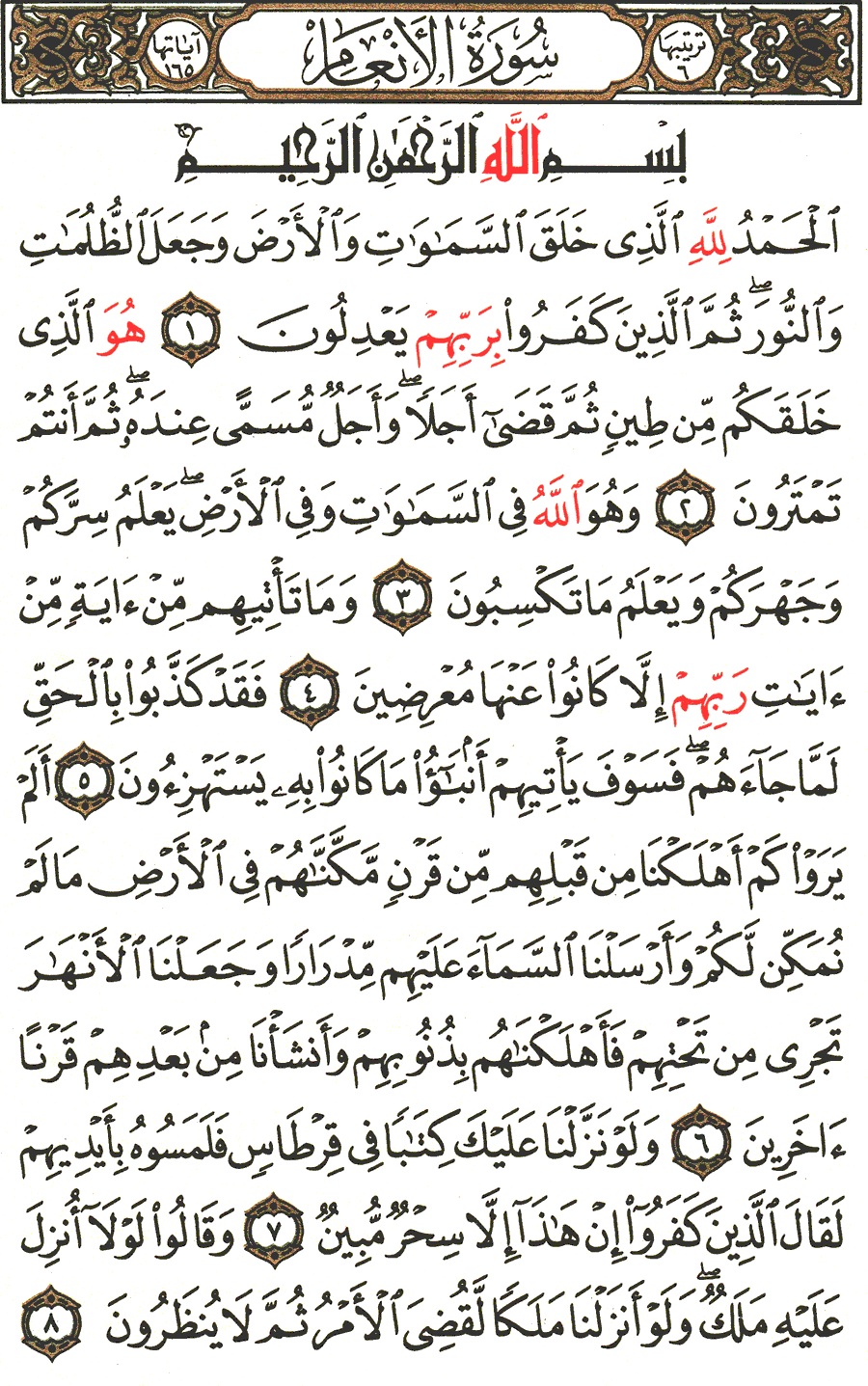

سورة الأنعام | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 128 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 128

{ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ ثْمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ * هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىۤ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ * وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلاٌّرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ * وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلاٌّرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مَّدْرَاراً وَجَعَلْنَا ٱلاٌّنْهَـٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَـٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ}

قوله تعالى: {ثْمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}.

في قوله تعالى {يَعْدِلُونَ} وجهان للعلماء:

أحدهما: أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف، والميل عنه، وعلى هذا فقوله {بِرَبّهِمْ} متعلق بقوله {كَفَرُو}، وعليه فالمعنى: إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال، وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» أي يعدلون عن ربهم، فلا يتوجهون إليه بطاعة، ولا إيمان.

والثاني: أن «الباء» متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يجعلون له نظيراً في العبادة من قول العرب: عدلت فلاناً بفلان إذا جعلته له نظيراً وعديلاً. ومنه قول جرير: † أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشابا

يعني أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالاً لبني ثعلبة، وبني رياح، وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن، كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره: {تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍإِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} ، وقوله تعالى: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ} ، وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار ساووا بين المخلوق والخالق ـ قبحهم الله تعالى ـ كقوله: {أَمْ جَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّـٰرُ} ، وقوله: {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} ، وقوله: {ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ} إلى غير ذلك من الآيات، وعدل الشيء في اللغة مثله، ونظيره، قال بعض علماء العربية: إذا كان من جنسه، فهو عدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من غير جنسه، فهو عدل ـ بفتح العين ـ ومن الأول قول مهلهل: † على أن ليس عدلاً من كليب إذا برزت مخبأة الخدور

† على أن ليس عدلاً من كليب إذا اضطرب العضاه من الدبور

† على أن ليس عدلاً من كليب غداة بلابل الأمر الكبير

يعني أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه، ولا يعادلونه في الشرف.

ومن الثاني قوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ} .

لأن المراد نظير الإطعام من الصيام، وليس من جنسه، وقوله: {وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ} ، وقوله: {وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ} والعدل: الفداء، لأنه كأنه قيمة معادلة للمفدي تؤخذ بدله قوله تعالى: {وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلاٌّرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير وكل واحد منها لا مصداق في كتاب الله تعالى:

الأول: أن المعنى، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الإله المعبود في السماوات والأرض، لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء، وعلى هذا فجملة «يعلم» حال، أو خبر وهذا المعنى يبينه، ويشهد له قوله تعالى: {وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمآءِ إِلَـٰهٌ وَفِى ٱلاٌّرْضِ إِلَـٰهٌ} أي، وهو المعبود في السماء والأرض بحق، ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره، لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود الأبدي، ومعبوداتهم ليست شركاء لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، {إِنْ هِىَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ} {وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} .

وهذا القول في الآية أظهر الأقوال، واختاره القرطبي.

الوجه الثاني: أن قوله {فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلاٌّرْضِ} يتعلق بقوله {وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلاٌّرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ} أي وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: {قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاٌّرْضِ} .

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية نقله عنه القرطبي.

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جرير، أن الوقف تام على قوله في {ٱلسَّمَـٰوٰتِ} وقوله {وَفِى ٱلاْرْضِ} يتعلق بما بعده، أي يعلم سركم وجهركم في الأرض، ومعنى هذا القول: إنه ـ جل وعلا ـ مستو على عرشه فوق جميع خلقه، مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويبين هذا القول، ويشهد له قوله تعالى: {أَءَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلاٌّرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُأَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَـٰصِب} ؟ الآية، وقوله: {ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ} ، مع قوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} ، وقوله: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ} وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة الأعراف. واعلم أن ما يزعمه الجهميه «من أن الله تعالى في كل مكان» مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين، وجهل بالله تعالى، لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السمٰوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء، وأعلى من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فالسماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى، فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال: إنه حال فيها، أو في كل جزء من أجزائها. لا وكلا، هي أصغر وأحقر من ذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السمٰوات والأرض أكبر من كل شيء وأعظم من كل «شيء محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء»، ولا يكون فوقه شيء {لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلاَ فِى ٱلاٌّرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ} ، سبحانه وتعالى علواً كبيراً لا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْم} .

{وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰباً فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَقَالُواْ لَوْلاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَّقُضِىَ ٱلاٌّمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ}

قوله تعالى: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰباً فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ}.

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار لو نزل الله عليهم كتاباً مكتوباً في قرطاس، أي صحيفة إجابة لما اقترحوه، كما قال تعالى عنهم: {وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَءُهُ} ، فعاينوا ذلك الكتاب المنزل، ولمسته أيديهم، لعاندوا، وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم، وهذا العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شأن الكفار بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: {وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَلَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ} .

وقوله: {وَإِن يَرَوْاْ كِسْفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَـٰقِطاً يَقُولُواْ سَحَـٰبٌ مَّرْكُومٌ} ، وقوله: {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ} ، وقوله {إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَوَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءايَةٍ} ، وقوله {وَمَا تُغْنِى ٱلآيَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} ، وقوله {وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَ} إلى غير ذلك من الآيات، وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه في قوله: {وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} .

قوله تعالى: {وَقَالُواْ لَوْلاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ}.

لم يبين هنا ماذا يريدون بإنزال الملك المقترح، ولكنه بين في موضع آخر أنهم يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيراً آخر مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: {وَقَالُواْ مَا لِهَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلاٌّسْوَاقِ لَوْلاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِير} .

قوله تعالى: {وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَّقُضِىَ ٱلاٌّمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ}.

يعني أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي، لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار، لأنه حكم بأن الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك، كما بينه تعالى بقوله: {مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ إِلاَّ بِٱلحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ} . وقوله {يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ لاَ بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ} .

قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ}.

أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً لكان على هيئة الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النور، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري.

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من نوع المرسل إليهم، كما أشار تعالى إلى ذلك أيضاً بقوله: {قُل لَوْ كَانَ فِى ٱلاٌّرْضِ مَلَـٰئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُول} .

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 128

{ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ ثْمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ * هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىۤ أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ * وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلاٌّرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ * وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلاٌّرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مَّدْرَاراً وَجَعَلْنَا ٱلاٌّنْهَـٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَـٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً ءَاخَرِينَ}

قوله تعالى: {ثْمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}.

في قوله تعالى {يَعْدِلُونَ} وجهان للعلماء:

أحدهما: أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحراف، والميل عنه، وعلى هذا فقوله {بِرَبّهِمْ} متعلق بقوله {كَفَرُو}، وعليه فالمعنى: إن الذين كفروا بربهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال، وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» أي يعدلون عن ربهم، فلا يتوجهون إليه بطاعة، ولا إيمان.

والثاني: أن «الباء» متعلقة بيعدلون، ومعنى يعدلون يجعلون له نظيراً في العبادة من قول العرب: عدلت فلاناً بفلان إذا جعلته له نظيراً وعديلاً. ومنه قول جرير: † أثعلبة الفوارس أم رياحا عدلت بهم طهية والخشابا

يعني أجعلت طهية والخشاب نظراء وأمثالاً لبني ثعلبة، وبني رياح، وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن، كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا به غيره: {تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍإِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} ، وقوله تعالى: {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ} ، وأشار تعالى في آيات كثيرة إلى أن الكفار ساووا بين المخلوق والخالق ـ قبحهم الله تعالى ـ كقوله: {أَمْ جَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّـٰرُ} ، وقوله: {أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَّ يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ} ، وقوله: {ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلاً مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـٰكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ} إلى غير ذلك من الآيات، وعدل الشيء في اللغة مثله، ونظيره، قال بعض علماء العربية: إذا كان من جنسه، فهو عدل ـ بكسر العين ـ وإذا كان من غير جنسه، فهو عدل ـ بفتح العين ـ ومن الأول قول مهلهل: † على أن ليس عدلاً من كليب إذا برزت مخبأة الخدور

† على أن ليس عدلاً من كليب إذا اضطرب العضاه من الدبور

† على أن ليس عدلاً من كليب غداة بلابل الأمر الكبير

يعني أن القتلى الذين قتلهم من بكر بن وائل بأخيه كليب الذي قتله جساس بن مرة البكري لا يكافئونه، ولا يعادلونه في الشرف.

ومن الثاني قوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ} .

لأن المراد نظير الإطعام من الصيام، وليس من جنسه، وقوله: {وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ} ، وقوله: {وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ} والعدل: الفداء، لأنه كأنه قيمة معادلة للمفدي تؤخذ بدله قوله تعالى: {وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلاٌّرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ} في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير وكل واحد منها لا مصداق في كتاب الله تعالى:

الأول: أن المعنى، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو الإله المعبود في السماوات والأرض، لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماء، وعلى هذا فجملة «يعلم» حال، أو خبر وهذا المعنى يبينه، ويشهد له قوله تعالى: {وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمآءِ إِلَـٰهٌ وَفِى ٱلاٌّرْضِ إِلَـٰهٌ} أي، وهو المعبود في السماء والأرض بحق، ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره، لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار الخلود الأبدي، ومعبوداتهم ليست شركاء لله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، {إِنْ هِىَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ} {وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} .

وهذا القول في الآية أظهر الأقوال، واختاره القرطبي.

الوجه الثاني: أن قوله {فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلاٌّرْضِ} يتعلق بقوله {وَهُوَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَفِى ٱلاٌّرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ} أي وهو الله يعلم سركم في السماوات وفي الأرض ويبين هذا القول ويشهد له قوله تعالى: {قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاٌّرْضِ} .

قال النحاس: وهذا القول من أحسن ما قيل في الآية نقله عنه القرطبي.

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جرير، أن الوقف تام على قوله في {ٱلسَّمَـٰوٰتِ} وقوله {وَفِى ٱلاْرْضِ} يتعلق بما بعده، أي يعلم سركم وجهركم في الأرض، ومعنى هذا القول: إنه ـ جل وعلا ـ مستو على عرشه فوق جميع خلقه، مع أنه يعلم سر أهل الأرض وجهرهم لا يخفى عليه شيء من ذلك. ويبين هذا القول، ويشهد له قوله تعالى: {أَءَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلاٌّرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُأَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَـٰصِب} ؟ الآية، وقوله: {ٱلرَّحْمَـٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ} ، مع قوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} ، وقوله: {فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ} وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقام بإيضاح في سورة الأعراف. واعلم أن ما يزعمه الجهميه «من أن الله تعالى في كل مكان» مستدلين بهذه الآية على أنه في الأرض ضلال مبين، وجهل بالله تعالى، لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السمٰوات والأرض الذي هو أعظم من كل شيء، وأعلى من كل شيء، محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، فالسماوات والأرض في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى، فلو كانت حبة خردل في يد رجل فهل يمكن أن يقال: إنه حال فيها، أو في كل جزء من أجزائها. لا وكلا، هي أصغر وأحقر من ذلك، فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السمٰوات والأرض أكبر من كل شيء وأعظم من كل «شيء محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء»، ولا يكون فوقه شيء {لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلاَ فِى ٱلاٌّرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِى كِتَـٰبٍ مُّبِينٍ} ، سبحانه وتعالى علواً كبيراً لا نحصي ثناءً عليه، هو كما أثنى على نفسه {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْم} .

{وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰباً فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَقَالُواْ لَوْلاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَّقُضِىَ ٱلاٌّمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ}

قوله تعالى: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰباً فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ}.

ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار لو نزل الله عليهم كتاباً مكتوباً في قرطاس، أي صحيفة إجابة لما اقترحوه، كما قال تعالى عنهم: {وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَءُهُ} ، فعاينوا ذلك الكتاب المنزل، ولمسته أيديهم، لعاندوا، وادعوا أن ذلك من أجل أنه سحرهم، وهذا العناد واللجاج العظيم والمكابرة الذي هو شأن الكفار بينه تعالى في آيات كثيرة كقوله: {وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَلَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ} .

وقوله: {وَإِن يَرَوْاْ كِسْفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَـٰقِطاً يَقُولُواْ سَحَـٰبٌ مَّرْكُومٌ} ، وقوله: {وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ} ، وقوله {إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَوَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءايَةٍ} ، وقوله {وَمَا تُغْنِى ٱلآيَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} ، وقوله {وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَ} إلى غير ذلك من الآيات، وذكر تعالى نحو هذا العناد واللجاج عن فرعون وقومه في قوله: {وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ} .

قوله تعالى: {وَقَالُواْ لَوْلاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ}.

لم يبين هنا ماذا يريدون بإنزال الملك المقترح، ولكنه بين في موضع آخر أنهم يريدون بإنزال الملك أن يكون نذيراً آخر مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: {وَقَالُواْ مَا لِهَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى ٱلاٌّسْوَاقِ لَوْلاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِير} .

قوله تعالى: {وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَّقُضِىَ ٱلاٌّمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ}.

يعني أنه لو نزل عليهم الملائكة وهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي، لجاءهم من الله العذاب من غير إمهال ولا إنظار، لأنه حكم بأن الملائكة لا تنزل عليهم إلا بذلك، كما بينه تعالى بقوله: {مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ إِلاَّ بِٱلحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ} . وقوله {يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ لاَ بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ} .

قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ}.

أي لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياً لكان على هيئة الرجل لتمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النور، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر كما هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري.

وهذه الآية الكريمة تدل على أن الرسول ينبغي أن يكون من نوع المرسل إليهم، كما أشار تعالى إلى ذلك أيضاً بقوله: {قُل لَوْ كَانَ فِى ٱلاٌّرْضِ مَلَـٰئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُول} .

الصفحة رقم 128 من المصحف تحميل و استماع mp3