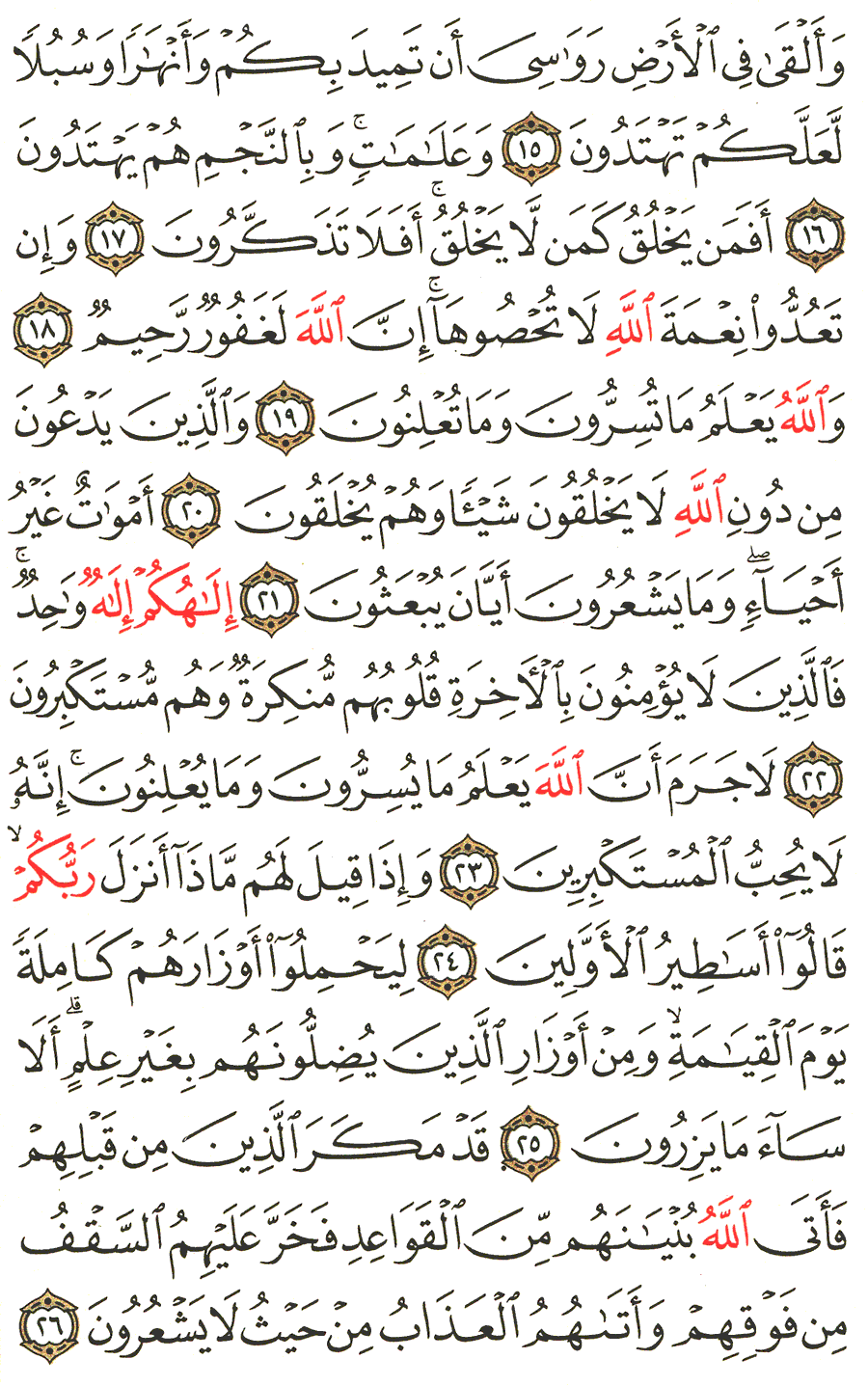

سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 269 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 269 قوله تعالى: {وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَاراً وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}. ذكر جل وعلا في هاتين الآيتين أربع نعم من نعمه على خلقه، مبينًا لهم عظيم منته عليهم بها:

الأولى ـ إلقاؤه الجبال في الأرض لتثبت ولا تتحرك، وكرر

الامتنان بهذه النعمة في القرآن كقوله:

ومعنى تميد: تميل وتضطرب.

وفي معنى قوله {ءانٍ} وجهان معروفان للعلماء: أحدهما ـ كراهة أن تميد بكم. والثاني ـ أن المعنى: لئلا تميد بكم. وهما متقاربان.

الثانية ـ إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله:

{وأنهارا} وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض لخلقه:

كقوله:

الثالثة ـ جعله في الأرض سبلًا يسلكها الناس، ويسيرون فيها من

قطر إلى قطر في طلب حاجاتهم المذكور هنا في قوله: {وسبلا} وهو جمع سبيل

بمعنى الطريق. وكرر الامتنان بذلك في القرآن. كقوله:

الرابعة ـ جعله العلامات لبني آدم. ليهتدوا بها في ظلمات

البر والبحر المذكور هنا في قوله:

{وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْوٰتٌ غَيْرُ أَحْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ * إِلَـٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلاٌّخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ * لاَ جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوۤاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلاٌّوَّلِينَ * لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ * قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَـٰنَهُمْ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَـٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ * ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَـٰقُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلْسُّوۤءَ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ * ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّـٰهُمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ ظَالِمِى أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ بَلَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * فَٱدْخُلُوۤاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ * وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هٰذِهِ ٱلْدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلاٌّخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ * جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ}

قوله تعالى: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله لكثرتها عليهم، وأتبع ذلك بقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} فدل ذلك على تقصير بني آدم في شكر تلك النعم، وأن الله يغفر لمن تاب منهم، ويغفر لمن شاء أن يغفر له ذلك التقصير في شكر النعم. وبين هذا الفهوم المشار إليه هنا بقوله: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلإنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}.

وبين في موضع آخر: أن كل النعم على بني آدم منه جل وعلا، وذلك في قوله: {وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ}.

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول. لأن «نعمة الله» مفرد أضيف إلى معرفة فعم النعم. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود عاطفاً على صيغ العموم: أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي

قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوۤاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلاٌّوَّلِينَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة:

أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: لم ينزل عليه شيء. وإنما هذا الذي يتكلم به من أساطير الأولين، نقله من كتبهم. والأساطير: جمع أسطورة أو إسطارة، وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من الأكاذيب والأباطيل. أصلها من سطر: إذا كتب. ومنه قوله تعالى: {وَكِتَـٰبٍ مُّسْطُورٍ}. وقال بعض العلماء: الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوضح هذا المعنى في آيات أخر. كقوله: {وَقَالُوۤاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلاٌّوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيل}، وقوله: {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَآ إِنْ هَـٰذَآ إِلاَّ أَسَـٰطِيرُ ٱلأَوَّلِينَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله: {مَاذَ} يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و«ما» مبتدأ، وجملة «أنزل» صلة الموصول، والموصول وصلته خبر المبتدأ. ويحتمل أن يكون مجموعهما اسماً واحداً في محل نصب، على أنه مفعول «أنزل» كما أشار له في الخلاصة بقوله: ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام

وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير الأولين بقوله: {قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ}، وبقوله هنا: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ}. قوله تعالى: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا يَزِرُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن أولئك الكفار الذين يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين، تحملوا أوزارهم ـ أي ذنوبهم ـ كاملة، وبعض أوزار أتباعهم الذين اتبعوهم في الضلال، كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو «من» في قوله: {وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ}.

وقال القرطبي: «من» لبيان الجنس. فهم يحملون مثل أوزار من أضلوهم كاملة.

وأوضح تعالى هذا المعنى في قوله: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْألُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} واللام في قوله «ليحملوا» تتعلق بمحذوف دل المقام عليه. أي قدرنا عليهم أن يقولوا في القرآن: أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم.

تنبيه

فإن قيل: ما وجه تحملهم بعض أوزار غيرهم المنصوص عليه بقوله: {وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ}، وقوله: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} مع أن الله يقول: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ}، ويقول جل وعلا: {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَ}، ويقول {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلاَ تُسْألُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

فالجواب ـ والله تعالى أعلم ـ أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين: أحدهما ـ وزر ضلالهم في أنفسهم.

والثاني ـ وزر إضلالهم غيرهم. لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً. وإنما أخذ بعمل غيره لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه، فعوقب عليه من هذه الجهة لأنه من فعله، فصار غير مناف لقوله {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ}.

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، وأبي الضحى عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليههم الصوف فرأى سوء حالهم، قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطؤوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثمَّ تتابعوا حتَّى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء» اهـ.

أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبد الله من طرق متعددة. وأخرجه نحوه أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من دعى إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» اهـ.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد مكروا. وبين ذلك في مواضع أخر، كقوله: {وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعً}، وقوله: {وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ}.

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ}.

وذكر بعض مكر اليهود بقوله: {وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ}.

وبين بعض مكر قوم صالح بقوله: {وَمَكَرُواْ مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَفَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَـٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ}.

وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله: {وَمَكَرُواْ مَكْراً كُبَّاراًوَقَالُواْ لاَ تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ}.

وبين مكر رؤساء الكفار في قوله: {بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ}. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث، وهو الخديعة. وقد بين جل وعلا أن المكر السيىء لا يرجع ضرره إلا على فاعله. وذلك في قوله: {وَلاَ يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّىءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ}. قوله تعالى: {فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَـٰنَهُمْ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ}. أي اجتثه من أصله واقتلعه من أساسه. فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا الذي فعل بهؤلاء الكفار الذين هم نمروذ وقومه ـ كما قدمنا في «سورة الحجر» ـ فعل مثله أيضاً بغيرهم من الكفار. فأبطل ما كانوا يفعلون ويدبرون. كقوله: {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ} وقوله: {كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَاراً لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ}، وقوله {ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُواْ يٰأُوْلِى ٱلاٌّبْصَـٰرِ} إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يُخْزِيهِمْ}. أي يفضحهم على رؤوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم، وما كانت تجنه ضمائرهم، فيجعله علانية.

وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: {أَفَلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُور ِوَحُصِّلَ مَا فِى ٱلصُّدُورِ} أي أظهر علانية ما كانت تكنه الصدور، وقوله: {يَوْمَ تُبْلَىٰ ٱلسَّرَآئِرُ}.

وقد بين جل وعلا في موضع آخر: أن من أدخل النار فقد ناله هذا الخزي المذكور، وذلك في قوله: {رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ} وقد قدمنا في سورة «هود» إيضاح معنى الخزي. قوله تعالى: {وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَـٰقُّونَ فِيهِمْ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة. أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبيخ، فيقول لهم: أين المعبودات التي كنتم تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببها، قائلين: إنكم لا بد لكم أن تشركوها معي في عبادتيٰ

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: {وَيَوْمَ يُنَـٰدِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ}، وقوله: {وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَمِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ}، وقوله: {ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَمِن دُونِ ٱللَّهِ قَـالُواْ ضَـلُّواْ عَنَّ}، وقوله: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِأايَـٰتِهِ أُوْلَـٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوۤاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقرأ عامة القراء {شُرَكَائِىَ} بالهمزة وياء المتكلم، ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم دون همز، ولم تثبت هذه القراءة.

وقرأ الجمهور {تُشَـٰقُّونَ} بنون الرفع مفتوحة مع حذف المفعول.

وقرأ نافع «تشاقون» بكسر النون الخفيفة التي هي نون الوقاية، والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف نون الرفع، لجواز حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت مع نون الوقاية، كما تقدم تحريره في «سورة الحجر» في الكلام على قوله {فَبِمَ تُبَشّرُونَ}. قوله تعالى: {فَأَلْقَوُاْ ٱلسَّلَمَ}. أي الاستسلام والخضوع. والمعنى: أظهروا كمال الطاعة والانقياد، وتركوا ما كانوا عليه من الشقاق. وذلك عندما يعاينون الموت، أو يوم

القيامة. يعني أنهم في الدنيا يشاقون الرسل: أي يخالفونهم ويعادونهم، فإذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم: أي خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا ينفعهم ذلك.

ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع والاستسلام قوله: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىۤ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِن} على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا ألف بعد اللام. بمعنى الانقياد والإذغان. وقوله: {فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ}، وقوله: {فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوۤاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ}.

والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا ينافي ما ذكرنا. لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق عليه من ترك السوء. وقوله: {وَأَلْقَوْاْ إِلَىٰ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. والانقياد عند معاينة الموت لا ينفع، كما قدمنا، وكما دلت عليه آيات كثيرة. كقوله: {وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَـٰتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلاٌّنَ}، وقوله: {فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَـٰنُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَ}، وقوله: {ءَاأنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ}، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى: {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ بَلَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}. يعني أن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم وقالوا: ما كنا نعمل من سوء. فقوله {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوء} معمول قول محذوف بلا خلاف.

والمعنى: أنهم ينكرون ما كانوا يعملون من السوء، وهو الكفر وتكذيب الرسل والمعاصي. وقد بين الله كذبهم بقوله: {بَلَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}.

وبين في مواضع أخر: أنهم ينكرون ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي كما ذكر هنا. وبين كذبهم في ذلك أيضاً. كقوله: {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ}، وقوله: {قَـالُواْ ضَـلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ}. وقوله: {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهِ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَـٰذِبُونَ}، وقوله: {وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُور} أي حراماً محرماً أن تمسونا بسوء. لأنا لم نفعل ما نستحق به ذلك، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله هنا «بلى» تكذيب لهم في قولهم {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ}.

تنبيه

لفظة «بلى» لا تأتي في اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث لهما:

الأول ـ أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام، فهي نقيضة «لا». لأن «لا» لنفي الإثبات، و«بلى» لنفي النفي. كقوله هنا: {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ} فهذا النفي نفته لفظة «بلى» أي كنتم تعملون السوء من الكفر والمعاصي. وكقوله: {زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ}، وكقوله: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ} وقوله: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ} فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا {بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ}، ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب.

الثاني ـ أن تكون جواباً لاستفهام مقترن بنفي خاصة. كقوله: {أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ}، وقوله: {أَوَلَـيْسَ ٱلَذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاٌّرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ}، وقوله: {قَالُوۤاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ قَالُواْ بَلَىٰ}، وهذا أيضاً كثير في القرآن وفي كلام العرب. أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه بـ «نعم» لا بـ «بلى» وجواب الاستفهام المقترن بنفي و«نعم» مسموع غير قياسي. كقوله: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني

نعم، وترى الهلال كما أراه وبعلوها النهار كما علاني

فالمحل لـ«بلى» لا لـ«نعم» في هذا البيت.

فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، كقوله عنهم: {وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ}، وقوله: {مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوۤءٍ}، ونحو ذلك. مع أن الله صرح بأنهم لا يكتمون حديثاً في قوله:

{وَلاَ يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيث}.

فالجواب ـ هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم: والله ربنا ما كنا مشركين. فيختم الله على أفواهم. وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة. وعدم الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {فَٱدْخُلُوۤاْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ} . لم يبين هنا عدد أبوابها، ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا: {لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ}، أرجو الله أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابهاٰ إنه رحيم كريم. قوله تعالى: {وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا عما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا: أنزل عليه خيراً. أي رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم متقين ـ أن غير المتقين يجيبون جواباً غير هذا. وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله عن غير المتقين وهم الكفار: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوۤاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلاٌّوَّلِينَ} كما تقدم. قوله تعالى: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هٰذِهِ ٱلْدُّنْيَا حَسَنَةٌ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أحسن عمله في هذه الدار التي هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة. كقوله: {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ}. والحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله: {وَيِجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى}، وقوله: {هَلْ جَزَآءُ ٱلإِحْسَـٰنِ إِلاَّ ٱلإِحْسَـٰنُ}. وقوله: {مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَ}، وقوله في هذه الآية {حَسَنَةٌ} أي مجازاة حسنة بالجنة ونعيمها. والآيات في مثل ذلك كثيرة. قوله تعالى: {وَلَدَارُ ٱلاٌّخِرَةِ خَيْرٌ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن دار الآخرة خير من دار الدنيا. وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ}، وقوله: {وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلأَبْرَارِ}، وقوله: {بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَٱلاٌّخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ}، وقوله: {وَلَلاٌّخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلاٍّولَىٰ}، وقوله: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَـٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلأَنْعَـٰمِ وَٱلْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَأَبِ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذٰلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاٌّنْهَارُ خَـٰالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ}. وقوله {خَيْرٌ} صيغة تفضيل، حذفت همزتها لكثرة الاستعمال تخفيفاً.

وإليه أشار ابن مالك في الكافية بقوله: وغالباً أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر

وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة. لأنها هي آخر المنازل، فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى.

والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل. فأول ابتدائه من التراب، ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة، ثم إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم إلى العظام، ثم كسا الله العظام لحماً، وأنشأها خلقاً آخر، وأخرجه للعالم في هذه الدار، ثم ينتقل إلى القبر، ثم إلى المحشر، ثم يتفرقون {يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَات} فسالك ذات اليمين إلى الجنة، وسالك ذات الشمال إلى النار {وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأايَـٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلاَّخِرَةِ فَأُوْلَـٰئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ}.

فإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار ـ فعند ذلك تلقى عصا التسيار، ويذبح الموت، ويقال: يأهل الجنة خلود فلا موتٰ ويأهل الجنة خلود فلا موتٰ ويبقى ذلك دائماً لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر.

فهذا معنى وصفها بالآخرة. كما أوضحه جل وعلا بقوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ}.

تنبيه

أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة، مع أن الدار هي الآخرة بدليل قوله: {وَلَدَارُ ٱلاْخِرَةِ} الآية، بتعريف الدار ونعتها بالآخرة في غير هذا الموضع. وعلى مقتضى قول ابن مالك في الخلاصة: ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد

فإن لفظ «الدار» يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر» في الكلام على قوله «ومكر السييء» أن الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين ـ أسلوب من أساليب اللغة العربية. لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى. وبينا كثرته في القرآن، وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ}. مدح الله جل وعلا دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة. لأن «نعم» فعل جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة. لأن فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. كما قال تعالى: {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ}، وقال: {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِير}، والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. قوله تعالى: {جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ}.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن. والعدن في لغة العرب: الإقامة. فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم، لا يرحلون عنها، ولا يتحولون.

وبين في آيات كثيرة: أنهم مقيمون في الجنة على الدوام، كما أشار له هنا بلفظة «عدن»، كقوله: {لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَل}، وقوله: {ٱلَّذِىۤ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ}. والمقامة: الإقامة. وقد تقرر في التصريف: أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف فالمصدر الميمي منه، واسم الزمان، واسم المكان كلها بصيغة اسم المفعول. وقوله: {إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ} على قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من الإقامة. وقوله: {وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدً} إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰرُ}.

بين أنواع تلك الأنهار في قوله: {فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ} ـ إلى قوله ـ {مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى}، وقوله هنا: {لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ} أوضحه في مواضع أخر. كقوله: {لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ}، وقوله: {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلاٌّنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلاٌّعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ}، وقوله: {لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَـٰلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْداً مَّسْئُولا}، وقوله: {لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ}، وقوله: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىۤ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} {نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية: {كَذَلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ}.

يدل على أن تقوى الله هو السبب الذي به تنال الجنة.

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله: {تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّ}، وقوله: {وَسَارِعُوۤاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلاٌّرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}، وقوله: {إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ}، وقوله: {إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَنَعِيمٍ} إلى غير ذلك من الآيات.

الصفحة رقم 269 من المصحف تحميل و استماع mp3