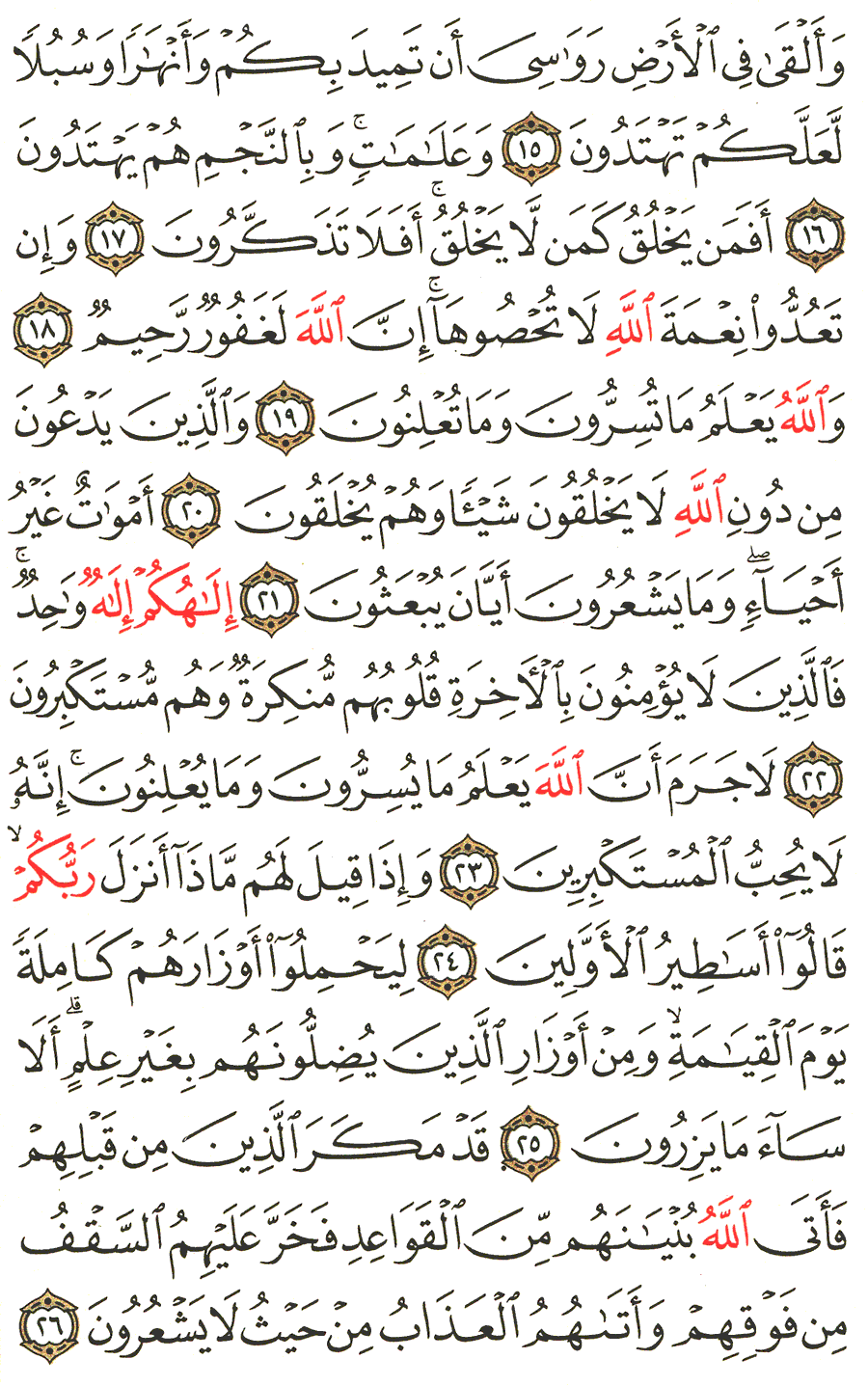

سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 269 من المصحف

ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى وآية كبرى فقال: 15- "وألقى في الأرض رواسي" أي جبالاً ثابتة، يقال رسا يرسو: إذا ثبت وأقام، قال الشاعر: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع "أن تميد بكم" أي كراهة أن تميد بكم على ما قاله البصريون، أو لئلا تميد بكم على ما قاله الكوفيون. والميد: الاضطراب يميناً وشمالاً، ماد الشيء يميد ميداً تحرك، ومادت الأغصان تمايلت، وماد الرجل تبختر "وأنهاراً" أي وجعل فيها أنهاراً، لأن الإلقاء ها هنا بمعنى الجعل والخلق كقوله: "وألقيت عليك محبة مني"، "وسبلاً" أي وجعل فيها سبلاً وأظهرها وبينها لأجل تهتدون بها في أسفاركم إلى مقاصدكم. والسبل: الطرق.

16- "وعلامات" أي وجعل فيها علامات وهي معالم الطرق. والمعنى: أنه سبحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها "وبالنجم هم يهتدون" المراد بالنجم الجنس: أي يهتدون به في سفرهم ليلاً. وقرأ ابن وثاب "وبالنجم" بضم النون والجيم، ومراده النجوم فقصره، أو هو جمع نحو سقف وسقف، وقيل المراد بالنجم هنا الجدي والفرقدان قاله الفراء، وقيل الثريا، وقيل العلامات الجبال، وقيل هي النجوم، لأن من النجوم ما يهتدى به، ومنها ما يكون علامة لا يهتدى بها. وذهب الجمهور إلى أن المراد في الآية الاهتداء في الأسفار، وقيل هو الاهتداء إلى القبلة، ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك. قال الأخفش: تم الكلام عند قوله وعلامات، وقوله: "وبالنجم هم يهتدون" كلام منفصل عن الأول.

ثم لما عدد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقال: 17- "أفمن يخلق" هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة "كمن لا يخلق" شيئاً منها ولا يقدر على إيجاد واحد منها، وهو هذه الأصنام التي تعبدونها وتجعلونها شركاء لله سبحانه، وأطلق عليها لفظ من إجراءً لها مجرى أولي العلم جرياً على زعمهم بأنها آلهة، أو مشاكلة لقوله "أفمن يخلق" لوقوعها في صحبته، وفي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ للكفار ما لا يخفى، وما أحقهم بذلك، فإنهم جعلوا بعض المخلوقات شريكاً لخالقه "تعالى الله عما يشركون" "أفلا تذكرون" مخلوقات الله الدالة على وجوده وتفرده بالربوبية وبديع صنعته فتستدلون بها على ذلك، فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال بها مجرد التذكر لها.

ثم لما فرغ من تعديد الآيات التي هي بالنسبة إلى المكلفين نعم. قال: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" وقد مر تفسير هذا في سورة إبراهيم، قال العقلاء: إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان، وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل، فهو سبحانه يدير بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له، مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك فكيف يطيق حصر بعض نعم الله عليه أو يقدر على إحصائها، أو يتمكن من شكر أدناها؟ يا ربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظيم نعمك معترفة بالعجز عن بادية الشكر لشيء منها، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا نطيق التعبير بالشكر لك، فتجاوز عنا واغفر لنا وأسبل ذيول سترك على عوراتنا فإنك إن لا تفعل ذلك نهلك بمجرد التقصير في شكر نعمك، فكيف بما قد فرط منا من التساهل في الائتمار بأوامرك والانتهاء عن مناهيك، وما أحسن ما قال من قال: العفو يرجى من بني آدم فكيف لا يرجى من الرب فقلت مذيلاً لهذا البيت الذي هو قصر مشيد: فإنه أرأف بي منهم حسبي به حسبي به حسبي وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنسان مشيراً إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته فقال: " إن الله لغفور رحيم " أي كثير المغفرة والرحمة لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه، والقصور عن إحصائها، والعجز عن القيام بأدناها، ومن رحمته إدامتها عليكم وإدرارها في كل لحظة وعند كل نفس تتنفسونه وحركة تحتركون بها. اللهم أني أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان وعدد ما سيشكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان، فقد خصصتني بنعم لم أرها على كثير من خلقك، وإن رأيت منها شيئاً على بعض خلقك لم أر عليه بقيتها، فأنى أطيق شكرك وكيف أستطيع بادية أدنى شكر أدناها فكيف أستطيع أعلاها؟ فكيف أستطيع شكر نوع من أنواعها؟.

ثم بين لعباده بأنه عالم بجميع ما يصدر منهم لا تخفى عليه منه خافية فقال: 19- "والله يعلم ما تسرون" أي تضمرونه من الأمور "وما تعلنون" أي تظهرونه منها، وفيه وعيد وتعريض وتوبيخ، وتنبيه على أن الإله يجب أن يكون عالماً بالسر والعلانية لا كالأصنام التي يعبدونها، فإنها جمادات لا شعور لها بشيء من الظواهر فضلاً عن السرائر فكيف يعبدونها؟. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "وما ذرأ لكم في الأرض" قال: ما خلق لكم في الأرض مختلفاً من الدواب، والشجر والثمار نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: "لتأكلوا منه لحماً طرياً" يعني حيتان البحر "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" قال: هذا اللؤلؤ. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً" قال: هو السمك وما فيه من الدواب. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جعفر قال: ليس في الحلى زكاة، ثم قرأ "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها". أقول: وفي هذا الاستدلال نظر. والذي ينبغي التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها في شيء من أنواع المال فتلزم، وقد ورد في الذهب والفضة وما هو معروف، ولم يرد في الجواهر على اختلاف أصنافها ما يدل على وجوب الزكاة فيها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس مواخر قال: جواري. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة "مواخر" قال: تشق الماء بصدرها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك "مواخر" قال: السفينتان تجريان بريح واحدة مقبلة ومدبرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "ولتبتغوا من فضله" قال: هي التجارة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "رواسي" قال: الجبال "أن تميد بكم" قال: حتى لا تميد بكم، كانوا على الأرض تمور بهم لا تستقر، فأصبحوا صبحاً وقد جعل الله الجبال، وهي الرواسي أوتاداً في الأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "وسبلاً" قال: السبل هي الطرق بين الجبال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخطيب عن قتادة "وسبلاً" قال: طرقاً "وعلامات" قال: هي النجوم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: علامات النهار الجبال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الكلبي "وعلامات" قال: الجبال. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس "وعلامات" يعني معالم الطرق بالنهار "وبالنجم هم يهتدون" يعني بالليل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "أفمن يخلق كمن لا يخلق" قال: الله هو الخالق الرازق، وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاً ولا تملك لأهلها ضراً ولا نفعاً.

شرع سبحانه في تحقيق كون الأصنام التي أشار إليها بقوله: "كمن لا يخلق" عاجزة على أن يصدر منها خلق شيء فلا تستحق عبادة فقال: 20- "والذين يدعون من دون الله" أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه صفتهم هذه الصفات المذكورة، وهي أنهم "لا يخلقون شيئاً" من المخلوقات أصلاً لا كبيراً ولا صغيراً ولا جليلاً ولا حقيراً "وهم يخلقون" أي وصفتهم أنهم يخلقون، فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ ففي هذه الآية زيادة بيان لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الكمال، بخلاف قوله: "أفمن يخلق كمن لا يخلق" فإذا اقتصر على مجرد سلب صفة الكمال. وقراءة الجمهور "والذين تدعون" بالمثناة الفوقية على الخطاب مطابقة لما قبله. وروى أبو بكر عن عاصم، وروى هبيرة عن حفص "يدعون" بالتحية، وهي قراءة يعقوب.

ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال 21- "أموات غير أحياء" يعني أن هذه الأصنام أجسادها ميتة لا حياة بها أصلاً، فزيادة "غير أحياء" لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد ثبوت الحياة لها بل لا حياة لهذه أصلاً، فكيف يعبدونها وهم أفضل منها؟ لأنهم أحياء "وما يشعرون أيان يبعثون" الضمير في يشعرون للآلهة، وفي يبعثون للكفار الذين يعبدون الأصنام، والمعنى: ما تشعر هذه الجمادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار، ويكون هذا على طريقة التهكم بهم، لأن شعور الجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلاً عن الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، وقيل يجوز أن يكون الضمير في يبعثون للآلهة: أي وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث، ويؤيد ذلك ما روي أن الله يبعث الأصنام ويخلق لها أرواحاً معها شياطينها فيؤمر بالكل إلى النار، ويدل على هذا قوله: "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" وقيل قد تم الكلام عند قوله: "وهم يخلقون" ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فيكون الضميران على هذا للكفار، وعلى القول بأن الضميرين أو أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء جرياً على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل. وقرأ السلمي إيان بكسر الهمزة، وهما لغتان، وهو في محل نصب بالفعل الذي قبله.

22- "إلهكم إله واحد" لما زيف سبحانه طريقة عبدة الأوثان، صرح بما هو الحق في نفس الأمر، وهو وحدانيته سبحانه، ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار على شركهم فقال: "فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة" للوحدانية لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير "وهم مستكبرون" عن قبول الحق، متعظمون عن الإذعان للصواب، مستمرون على الجحد.

23- "لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون" قال الخليل: لا جرم كلمة تحقيق ولا تكون إلا جواباً: أي حقاً أن الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك، وقد مر تحقيق الكلام في لا جرم "إنه لا يحب المستكبرين" أي لا يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه، والجملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدم.

24- "وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم" أي وإذا قال لهؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين قائل ماذا أنزل ربكم؟ أي أي شيء أنزل ربكم؟ أو ماذا الذي أنزل؟ قيل القائل النضر بن الحارث والآية نزلت فيه، فيكون هذا القول منه على طريق التهكم، وقيل القائل هو من يفد عليهم، وقيل القائل المسلمون، فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون فـ "قالوا أساطير الأولين" بالرفع: أي ما تدعون أيها المسلمون نزوله أساطير الأولين، أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسلمين فقالوا المنزل عليكم أساطير الأولين. وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون جواباً من المشركين، وإلا لكان المعنى الذي أنزله ربنا أساطير الأولين والكفار لا يقرون بالإنزال، ووجه عدم وروده هو ما ذكرناه، وقيل هو كلام مستأنف: أي ليس ما تدعون إنزاله أيها المسلمون منزلاً بل هو أساطير الأولين، وقد جوز على مقتضى علم النحو نصب أساطير وإن لم تقع القراءة به، ولا بد في النصب من التأويل الذي ذكرنا: أي أنزل على دعواكم أساطير الأولين، أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريق السخرية. والأساطير: الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن القرون الأولى، وليس من كلام الله في شيء ولا مما أنزله الله أصلاً في زعمهم.

25- "ليحملوا أوزارهم كاملة" أي قالوا هذه المقالة لكي يحملوا أوزارهم كاملة. لم يكفر منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب، وقيل إن اللام هي لام العاقبة، لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزار، ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن التعليل به كقوله: "ليكون لهم عدواً وحزناً" وقيل هي لام الأمر "ومن أوزار الذين يضلونهم" أي ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، وقيل من للجنس لا للتبعيض: أي يحملون كل أوزار الذين يضلونهم، ومحل "بغير علم" النصب على الحال من فاعل "يضلونهم" أي يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه، ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام، وقيل إنه حال من المفعول: أي يضلون من لا علم له، ومثل هذه الآية "وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم". وقد تقدم في الأنعام الكلام على قوله: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، "ألا ساء ما يزرون" أي بئس شيئاً يزرونه ذلك.

ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من المتقدمين فقال: 26- "قد مكر الذين من قبلهم" ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان حيث بنى بناءً عظيماً ببابل، ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب الله الريح، فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا، والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين من المتقدمين الذين يحاولون إلحاق الضر بالمحقين، ومعنى المكر هنا الكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق، وفي هذا وعيد للكفار المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على أنفسهم "فأتى الله بنيانهم" أي أتى أمر الله، وهو الريح التي أخربت بنيانهم. قال المفسرون: أرسل الله ريحاً فألقت رأس الصرح في البحر، وخر عليهم الباقي "من القواعد" قال الزجاج: من الأساطين، والمعنى: أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها "فخر عليهم السقف من فوقهم" قرأ ابن هريرة وابن محيصن "السقف" بفتح السين وسكون القاف، والمعنى: أنه سقط عليهم السقف، لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها. قال ابن الأعرابي، وإنما قال "من فوقهم" ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته، والعرب تقول خر علينا سقف، ووقع علينا حائط إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع عليه، فجاء بقوله: "من فوقهم" ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب، فقال: "من فوقهم" أي عليهم وقع، وكانوا تحته فهلكوا، وما أفلتوا، وقيل إن المراد بالسقف السماء: أي أتاهم العذاب من السماء التي فوقهم، وقيل إن هذه الآية تمثيل لهلاكهم، والمعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه. وقد اختلف في هؤلاء الذين خر عليهم السقف، فقيل هو نمروذ كما تقدم، وقيل إنه بختنصر وأصحابه، وقيل هم المقسمون الذين تقدم ذكرهم في سورة الحجر "وأتاهم العذاب" أي الهلاك "من حيث لا يشعرون" به، بل من حيث أنهم في أمان.

ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا. فقال: 27- "ثم يوم القيامة يخزيهم" بإدخالهم النار، ويفضحهم بذلك ويهينهم، وهو معطوف على مقدر: أي هذا عذابهم في الدنيا، ثم يوم القيامة يخزيهم "ويقول" لهم مع ذلك توبيخاً وتقريعاً "أين شركائي" كما تزعمون وتدعون، قرأ ابن كثير من رواية البزي شركاي من دون همز، وقرأ الباقون بالهمز، ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله: "الذين كنتم تشاقون فيهم" قرأ نافع بكسر النون على الإضافة، وقرأ الباقون بفتحها: أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم، وعلى قراءة نافع تخاصمونني فيهم وتعادونني: ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: "لا جرم" يقول: بلى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك "لا جرم" قال: يعني الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لا كذب. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال رجل: يا رسول الله الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس" وفي ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة، وكذلك في إخراج محبة حسن الثوب وحسن النعل، ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ماهية الكبر أنه بطر الحق وغمص الناس، فهذا هو الكبر المذموم. وقد ساق صاحب الدر المنثور عند تفسيره لهذه الآية: أعني قوله سبحانه: "إنه لا يحب المستكبرين" أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادها، بل المقام مقام ذكر ما له علاقة بتفسير الكتاب العزيز. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "قالوا أساطير الأولين" أن ناساً من مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مروا سألوهم فأخبروهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما هو أساطير الأولين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ليحملوا أوزارهم" الآية يقول يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم وذلك مثل قوله سبحانه: "وأثقالاً مع أثقالهم". وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه، وزاد ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئاً. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "قد مكر الذين من قبلهم" قال: نمروذ بن كنعان حين بنى الصرح. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم أنه النمروذ أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "فأتى الله بنيانهم من القواعد" قال: أتاها أمر الله من أصلها "فخر عليهم السقف من فوقهم" والسقف: أعالي البيوت فائتكفت بهم بيوتهم، فأهلكهم الله ودمرهم "وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "تشاقون فيهم" قال: تخالفوني. قوله: "قال الذين أوتوا العلم" قيل هم العلماء قالوه لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم. وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة، وقيل هم الأنبياء، وقيل الملائكة، والظاهر الأول لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم، بل هم أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف، وهو كونهم أنبياء أو كونهم ملائكة، ولا يقدح في هذا جواز الإطلاق، لأن المراد الاستدلال على الظهور فقط "إن الخزي اليوم" أي الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة "والسوء" أي العذاب "على الكافرين" مختص بهم.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 269

268ثم أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على المطلوب بنعمة أخرى وآية كبرى فقال: 15- "وألقى في الأرض رواسي" أي جبالاً ثابتة، يقال رسا يرسو: إذا ثبت وأقام، قال الشاعر: فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع "أن تميد بكم" أي كراهة أن تميد بكم على ما قاله البصريون، أو لئلا تميد بكم على ما قاله الكوفيون. والميد: الاضطراب يميناً وشمالاً، ماد الشيء يميد ميداً تحرك، ومادت الأغصان تمايلت، وماد الرجل تبختر "وأنهاراً" أي وجعل فيها أنهاراً، لأن الإلقاء ها هنا بمعنى الجعل والخلق كقوله: "وألقيت عليك محبة مني"، "وسبلاً" أي وجعل فيها سبلاً وأظهرها وبينها لأجل تهتدون بها في أسفاركم إلى مقاصدكم. والسبل: الطرق.

16- "وعلامات" أي وجعل فيها علامات وهي معالم الطرق. والمعنى: أنه سبحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها "وبالنجم هم يهتدون" المراد بالنجم الجنس: أي يهتدون به في سفرهم ليلاً. وقرأ ابن وثاب "وبالنجم" بضم النون والجيم، ومراده النجوم فقصره، أو هو جمع نحو سقف وسقف، وقيل المراد بالنجم هنا الجدي والفرقدان قاله الفراء، وقيل الثريا، وقيل العلامات الجبال، وقيل هي النجوم، لأن من النجوم ما يهتدى به، ومنها ما يكون علامة لا يهتدى بها. وذهب الجمهور إلى أن المراد في الآية الاهتداء في الأسفار، وقيل هو الاهتداء إلى القبلة، ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك. قال الأخفش: تم الكلام عند قوله وعلامات، وقوله: "وبالنجم هم يهتدون" كلام منفصل عن الأول.

ثم لما عدد الآيات الدالة على الصانع ووحدانيته وكمال قدرته أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقال: 17- "أفمن يخلق" هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة "كمن لا يخلق" شيئاً منها ولا يقدر على إيجاد واحد منها، وهو هذه الأصنام التي تعبدونها وتجعلونها شركاء لله سبحانه، وأطلق عليها لفظ من إجراءً لها مجرى أولي العلم جرياً على زعمهم بأنها آلهة، أو مشاكلة لقوله "أفمن يخلق" لوقوعها في صحبته، وفي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ للكفار ما لا يخفى، وما أحقهم بذلك، فإنهم جعلوا بعض المخلوقات شريكاً لخالقه "تعالى الله عما يشركون" "أفلا تذكرون" مخلوقات الله الدالة على وجوده وتفرده بالربوبية وبديع صنعته فتستدلون بها على ذلك، فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال بها مجرد التذكر لها.

ثم لما فرغ من تعديد الآيات التي هي بالنسبة إلى المكلفين نعم. قال: "وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها" وقد مر تفسير هذا في سورة إبراهيم، قال العقلاء: إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان، وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل، فهو سبحانه يدير بدن هذا الإنسان على الوجه الملائم له، مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك فكيف يطيق حصر بعض نعم الله عليه أو يقدر على إحصائها، أو يتمكن من شكر أدناها؟ يا ربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظيم نعمك معترفة بالعجز عن بادية الشكر لشيء منها، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا نطيق التعبير بالشكر لك، فتجاوز عنا واغفر لنا وأسبل ذيول سترك على عوراتنا فإنك إن لا تفعل ذلك نهلك بمجرد التقصير في شكر نعمك، فكيف بما قد فرط منا من التساهل في الائتمار بأوامرك والانتهاء عن مناهيك، وما أحسن ما قال من قال: العفو يرجى من بني آدم فكيف لا يرجى من الرب فقلت مذيلاً لهذا البيت الذي هو قصر مشيد: فإنه أرأف بي منهم حسبي به حسبي به حسبي وما أحسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على إنسان مشيراً إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته فقال: " إن الله لغفور رحيم " أي كثير المغفرة والرحمة لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه، والقصور عن إحصائها، والعجز عن القيام بأدناها، ومن رحمته إدامتها عليكم وإدرارها في كل لحظة وعند كل نفس تتنفسونه وحركة تحتركون بها. اللهم أني أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان وعدد ما سيشكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان، فقد خصصتني بنعم لم أرها على كثير من خلقك، وإن رأيت منها شيئاً على بعض خلقك لم أر عليه بقيتها، فأنى أطيق شكرك وكيف أستطيع بادية أدنى شكر أدناها فكيف أستطيع أعلاها؟ فكيف أستطيع شكر نوع من أنواعها؟.

ثم بين لعباده بأنه عالم بجميع ما يصدر منهم لا تخفى عليه منه خافية فقال: 19- "والله يعلم ما تسرون" أي تضمرونه من الأمور "وما تعلنون" أي تظهرونه منها، وفيه وعيد وتعريض وتوبيخ، وتنبيه على أن الإله يجب أن يكون عالماً بالسر والعلانية لا كالأصنام التي يعبدونها، فإنها جمادات لا شعور لها بشيء من الظواهر فضلاً عن السرائر فكيف يعبدونها؟. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "وما ذرأ لكم في الأرض" قال: ما خلق لكم في الأرض مختلفاً من الدواب، والشجر والثمار نعم من الله متظاهرة فاشكروها لله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله: "لتأكلوا منه لحماً طرياً" يعني حيتان البحر "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" قال: هذا اللؤلؤ. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً" قال: هو السمك وما فيه من الدواب. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي جعفر قال: ليس في الحلى زكاة، ثم قرأ "وتستخرجوا منه حلية تلبسونها". أقول: وفي هذا الاستدلال نظر. والذي ينبغي التعويل عليه أن الأصل البراءة من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها في شيء من أنواع المال فتلزم، وقد ورد في الذهب والفضة وما هو معروف، ولم يرد في الجواهر على اختلاف أصنافها ما يدل على وجوب الزكاة فيها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس مواخر قال: جواري. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة "مواخر" قال: تشق الماء بصدرها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك "مواخر" قال: السفينتان تجريان بريح واحدة مقبلة ومدبرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "ولتبتغوا من فضله" قال: هي التجارة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "رواسي" قال: الجبال "أن تميد بكم" قال: حتى لا تميد بكم، كانوا على الأرض تمور بهم لا تستقر، فأصبحوا صبحاً وقد جعل الله الجبال، وهي الرواسي أوتاداً في الأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: "وسبلاً" قال: السبل هي الطرق بين الجبال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخطيب عن قتادة "وسبلاً" قال: طرقاً "وعلامات" قال: هي النجوم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: علامات النهار الجبال. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الكلبي "وعلامات" قال: الجبال. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس "وعلامات" يعني معالم الطرق بالنهار "وبالنجم هم يهتدون" يعني بالليل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "أفمن يخلق كمن لا يخلق" قال: الله هو الخالق الرازق، وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاً ولا تملك لأهلها ضراً ولا نفعاً.

شرع سبحانه في تحقيق كون الأصنام التي أشار إليها بقوله: "كمن لا يخلق" عاجزة على أن يصدر منها خلق شيء فلا تستحق عبادة فقال: 20- "والذين يدعون من دون الله" أي الآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه صفتهم هذه الصفات المذكورة، وهي أنهم "لا يخلقون شيئاً" من المخلوقات أصلاً لا كبيراً ولا صغيراً ولا جليلاً ولا حقيراً "وهم يخلقون" أي وصفتهم أنهم يخلقون، فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ ففي هذه الآية زيادة بيان لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم صفة الكمال، بخلاف قوله: "أفمن يخلق كمن لا يخلق" فإذا اقتصر على مجرد سلب صفة الكمال. وقراءة الجمهور "والذين تدعون" بالمثناة الفوقية على الخطاب مطابقة لما قبله. وروى أبو بكر عن عاصم، وروى هبيرة عن حفص "يدعون" بالتحية، وهي قراءة يعقوب.

ثم ذكر صفة أخرى من صفاتهم فقال 21- "أموات غير أحياء" يعني أن هذه الأصنام أجسادها ميتة لا حياة بها أصلاً، فزيادة "غير أحياء" لبيان أنها ليست كبعض الأجساد التي تموت بعد ثبوت الحياة لها بل لا حياة لهذه أصلاً، فكيف يعبدونها وهم أفضل منها؟ لأنهم أحياء "وما يشعرون أيان يبعثون" الضمير في يشعرون للآلهة، وفي يبعثون للكفار الذين يعبدون الأصنام، والمعنى: ما تشعر هذه الجمادات من الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفار، ويكون هذا على طريقة التهكم بهم، لأن شعور الجماد مستحيل بما هو من الأمور الظاهرة فضلاً عن الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، وقيل يجوز أن يكون الضمير في يبعثون للآلهة: أي وما تشعر هذه الأصنام أيان تبعث، ويؤيد ذلك ما روي أن الله يبعث الأصنام ويخلق لها أرواحاً معها شياطينها فيؤمر بالكل إلى النار، ويدل على هذا قوله: "إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم" وقيل قد تم الكلام عند قوله: "وهم يخلقون" ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فيكون الضميران على هذا للكفار، وعلى القول بأن الضميرين أو أحدهما للأصنام يكون التعبير عنها مع كونها لا تعقل بما هو للعقلاء جرياً على اعتقاد من يعبدها بأنها تعقل. وقرأ السلمي إيان بكسر الهمزة، وهما لغتان، وهو في محل نصب بالفعل الذي قبله.

22- "إلهكم إله واحد" لما زيف سبحانه طريقة عبدة الأوثان، صرح بما هو الحق في نفس الأمر، وهو وحدانيته سبحانه، ثم ذكر ما لأجله أصر الكفار على شركهم فقال: "فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة" للوحدانية لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير "وهم مستكبرون" عن قبول الحق، متعظمون عن الإذعان للصواب، مستمرون على الجحد.

23- "لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون" قال الخليل: لا جرم كلمة تحقيق ولا تكون إلا جواباً: أي حقاً أن الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك، وقد مر تحقيق الكلام في لا جرم "إنه لا يحب المستكبرين" أي لا يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه، والجملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدم.

24- "وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم" أي وإذا قال لهؤلاء الكفار المنكرين المستكبرين قائل ماذا أنزل ربكم؟ أي أي شيء أنزل ربكم؟ أو ماذا الذي أنزل؟ قيل القائل النضر بن الحارث والآية نزلت فيه، فيكون هذا القول منه على طريق التهكم، وقيل القائل هو من يفد عليهم، وقيل القائل المسلمون، فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون فـ "قالوا أساطير الأولين" بالرفع: أي ما تدعون أيها المسلمون نزوله أساطير الأولين، أو أن المشركين أرادوا السخرية بالمسلمين فقالوا المنزل عليكم أساطير الأولين. وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون جواباً من المشركين، وإلا لكان المعنى الذي أنزله ربنا أساطير الأولين والكفار لا يقرون بالإنزال، ووجه عدم وروده هو ما ذكرناه، وقيل هو كلام مستأنف: أي ليس ما تدعون إنزاله أيها المسلمون منزلاً بل هو أساطير الأولين، وقد جوز على مقتضى علم النحو نصب أساطير وإن لم تقع القراءة به، ولا بد في النصب من التأويل الذي ذكرنا: أي أنزل على دعواكم أساطير الأولين، أو يقولون ذلك من أنفسهم على طريق السخرية. والأساطير: الأباطيل والترهات التي يتحدث الناس بها عن القرون الأولى، وليس من كلام الله في شيء ولا مما أنزله الله أصلاً في زعمهم.

25- "ليحملوا أوزارهم كاملة" أي قالوا هذه المقالة لكي يحملوا أوزارهم كاملة. لم يكفر منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب، وقيل إن اللام هي لام العاقبة، لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزار، ولكن لما كان عاقبتهم ذلك حسن التعليل به كقوله: "ليكون لهم عدواً وحزناً" وقيل هي لام الأمر "ومن أوزار الذين يضلونهم" أي ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، وقيل من للجنس لا للتبعيض: أي يحملون كل أوزار الذين يضلونهم، ومحل "بغير علم" النصب على الحال من فاعل "يضلونهم" أي يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما يدعونهم إليه، ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام، وقيل إنه حال من المفعول: أي يضلون من لا علم له، ومثل هذه الآية "وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم". وقد تقدم في الأنعام الكلام على قوله: "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، "ألا ساء ما يزرون" أي بئس شيئاً يزرونه ذلك.

ثم حكى سبحانه حال أضرابهم من المتقدمين فقال: 26- "قد مكر الذين من قبلهم" ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمروذ بن كنعان حيث بنى بناءً عظيماً ببابل، ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب الله الريح، فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا، والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين من المتقدمين الذين يحاولون إلحاق الضر بالمحقين، ومعنى المكر هنا الكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق، وفي هذا وعيد للكفار المعاصرين له صلى الله عليه وسلم بأن مكرهم سيعود عليهم كما عاد مكر من قبلهم على أنفسهم "فأتى الله بنيانهم" أي أتى أمر الله، وهو الريح التي أخربت بنيانهم. قال المفسرون: أرسل الله ريحاً فألقت رأس الصرح في البحر، وخر عليهم الباقي "من القواعد" قال الزجاج: من الأساطين، والمعنى: أنه أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها "فخر عليهم السقف من فوقهم" قرأ ابن هريرة وابن محيصن "السقف" بفتح السين وسكون القاف، والمعنى: أنه سقط عليهم السقف، لأنه بعد سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها. قال ابن الأعرابي، وإنما قال "من فوقهم" ليعلمك أنهم كانوا حالين تحته، والعرب تقول خر علينا سقف، ووقع علينا حائط إذا كان يملكه وإن لم يكن وقع عليه، فجاء بقوله: "من فوقهم" ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب، فقال: "من فوقهم" أي عليهم وقع، وكانوا تحته فهلكوا، وما أفلتوا، وقيل إن المراد بالسقف السماء: أي أتاهم العذاب من السماء التي فوقهم، وقيل إن هذه الآية تمثيل لهلاكهم، والمعنى: أهلكهم فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه عليه. وقد اختلف في هؤلاء الذين خر عليهم السقف، فقيل هو نمروذ كما تقدم، وقيل إنه بختنصر وأصحابه، وقيل هم المقسمون الذين تقدم ذكرهم في سورة الحجر "وأتاهم العذاب" أي الهلاك "من حيث لا يشعرون" به، بل من حيث أنهم في أمان.

ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور على عذاب الدنيا. فقال: 27- "ثم يوم القيامة يخزيهم" بإدخالهم النار، ويفضحهم بذلك ويهينهم، وهو معطوف على مقدر: أي هذا عذابهم في الدنيا، ثم يوم القيامة يخزيهم "ويقول" لهم مع ذلك توبيخاً وتقريعاً "أين شركائي" كما تزعمون وتدعون، قرأ ابن كثير من رواية البزي شركاي من دون همز، وقرأ الباقون بالهمز، ثم وصف هؤلاء الشركاء بقوله: "الذين كنتم تشاقون فيهم" قرأ نافع بكسر النون على الإضافة، وقرأ الباقون بفتحها: أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم، وعلى قراءة نافع تخاصمونني فيهم وتعادونني: ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا العذاب النازل بكم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: "لا جرم" يقول: بلى. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك "لا جرم" قال: يعني الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لا كذب. وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال رجل: يا رسول الله الرجل يجب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس" وفي ذم الكبر ومدح التواضع أحاديث كثيرة، وكذلك في إخراج محبة حسن الثوب وحسن النعل، ونحو ذلك من الكبر أحاديث كثيرة. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ماهية الكبر أنه بطر الحق وغمص الناس، فهذا هو الكبر المذموم. وقد ساق صاحب الدر المنثور عند تفسيره لهذه الآية: أعني قوله سبحانه: "إنه لا يحب المستكبرين" أحاديث كثيرة ليس هذا مقام إيرادها، بل المقام مقام ذكر ما له علاقة بتفسير الكتاب العزيز. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "قالوا أساطير الأولين" أن ناساً من مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإذا مروا سألوهم فأخبروهم بما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما هو أساطير الأولين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ليحملوا أوزارهم" الآية يقول يحملون مع ذنوبهم ذنوب الذين يضلونهم بغير علم وذلك مثل قوله سبحانه: "وأثقالاً مع أثقالهم". وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه، وزاد ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيئاً. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "قد مكر الذين من قبلهم" قال: نمروذ بن كنعان حين بنى الصرح. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن أسلم أنه النمروذ أيضاً. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: "فأتى الله بنيانهم من القواعد" قال: أتاها أمر الله من أصلها "فخر عليهم السقف من فوقهم" والسقف: أعالي البيوت فائتكفت بهم بيوتهم، فأهلكهم الله ودمرهم "وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "تشاقون فيهم" قال: تخالفوني. قوله: "قال الذين أوتوا العلم" قيل هم العلماء قالوه لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم. وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة، وقيل هم الأنبياء، وقيل الملائكة، والظاهر الأول لأن ذكرهم بوصف العلم يفيد ذلك وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم، بل هم أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هو أشرف من هذا الوصف، وهو كونهم أنبياء أو كونهم ملائكة، ولا يقدح في هذا جواز الإطلاق، لأن المراد الاستدلال على الظهور فقط "إن الخزي اليوم" أي الذل والهوان والفضيحة يوم القيامة "والسوء" أي العذاب "على الكافرين" مختص بهم.

الصفحة رقم 269 من المصحف تحميل و استماع mp3