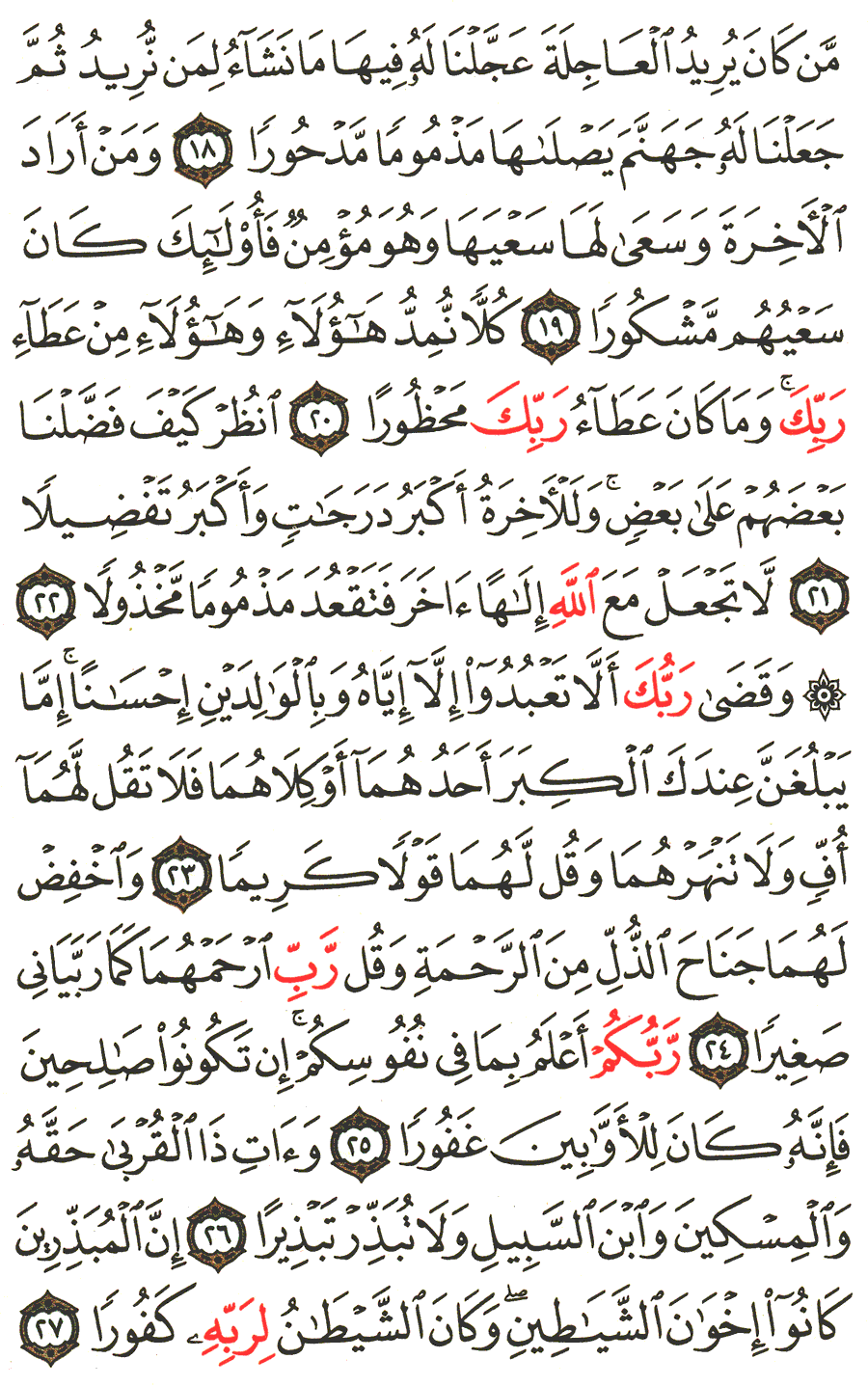

سورة الإسراء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 284 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 284 {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا *

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَـٰجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَـٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ ٱلاٌّخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا * كُلاًّ نُّمِدُّ هَـٰؤُلاۤءِ وَهَـٰؤُلاۤءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا * ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلاٌّخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً * لاَّ تَجْعَل مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً * وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّـٰهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا * وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا * رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِى نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَـٰلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلاٌّوَّابِينَ غَفُوراً * وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ ٱلْمُبَذرِينَ كَانُوۤاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَـٰنُ لِرَبِّهِ كَفُورً}

قوله تعالى: {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرً}. في معنى قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ} في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير:

الأول ـ وهو الصواب الذي يشهد له القرآن، وعليه جمهور العلماء ـ أن الأمر في قوله {أَمْرُنَ} هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. والمعنى: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ} بطاعة الله وتوحيده، وتصديق رسله وأتباعهم فيما جاؤوا به {فَفَسَقُو} أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم، وعصوه وكذبوا رسله {فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ} أي وجب عليها الوعيد {فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرً} أي أهلكناها إهلاكاً مستأصلاً. وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم.

وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة. كقوله: {وَإِذَا فَعَلُواْ فَـٰحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ}. فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُو} أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا. لأن الله لا يأمر بالفحشاء.

ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَـٰفِرُونَ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَـرُ أَمْوَٰلاً وَأَوْلَـٰداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ}.

فقوله في هذه الآية {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ}، لفظ عام في جميع المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما أرسلتم به كافرون، وتبجحوا بأموالهم وأولادهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ} أي أمرناهم بالفسق ففسقوا. وأن هذا مجاز تنزيلاً لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك ـ كلام كله ظاهر السقوط والبطلان. وقد أوضح إبطاله أبو حيان في «البحر»، والرازي في تفسيره، مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه.

وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف، من قولهم: أمرته فعصاني. أي أمرته بالطاعة فعصى. وليس المعنى: أمرته بالعصيان كما لا يخفى.

القول الثاني في الآية ـ هو أن الأمر في قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ} أمر كوني قدري، أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له. لأن كلاً ميسر لما خلق له. والأمر الكوني القدري كقوله {وَمَآ أَمْرُنَآ إِلاَّ وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ}، وقوله: {قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَـٰسِئِينَ}، وقوله {أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ}، وقوله {إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ}.

القول الثالث في الآية ـ أن «أَمَرْنَا» بمعنى أكثرنا. أي أكثرنا مترفيهاً ففسقوا.

وقال أبو عبيدة {أَمْرُنَ} بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد.

ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة».

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه (الغريب): المأمورة: كثيرة النسل. والسكة: الطريقة المصطفة من النخل. والمأبورة: من التأبير، وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجرداً عن الزوائد، متعد بنفسه إلى المفعول. فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد تعدى أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد بن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج، كقولهم: الغدايا والعشايا، وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوز، وإنما ساغ للازدواج مع العشايا، وكذلك مأزورات بالهمز فهو على غير الأصل. لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في قوله «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله «مأمورة» إتباع لقوله «مأبورة» وإن كان مذكوراً قبله للمناسبة بين اللفظين.

وقال الشيخ أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قوله تعالى {أَمْرُنَ} قرأ أبو عثمان النهدي، وأبو رجاء، وأبو العالية، والربيع، ومجاهد، والحسن «أمرنا» بالتشديد. وهي قراءة على رضي الله عنه. أي سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم.

وقال أبو عثمان النهدي «أمَّرنا» بتشديد الميم: جعلناهم أمراء مسلطين.

وقاله ابن عزيز: وتأمر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضاً، وقتادة، وأبو حيوة الشامي، ويعقوب، وخارجة عن نافع، وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما «آمرنا» بالمد والتخفيف. أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. قاله الكسائي.

وقال أبو عبيدة: «آمرته ـ بالمد ـ وأمرته لغتان بمعنى أكثرته.

ومنه الحديث «خير المَال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» أي كثيرة النتاج والنسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنى واحد. أي أكثرنا. وعن الحسن أيضاً، ويحيى بن يعمر: أمرنا ـ بالقصر وكسر الميم ـ على فعلنا، ورويت عن ابن عباس. قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا، وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد. وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد، وأصلها أأمرنا فخفف ـ حكاه المهدوي.

وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله ـ بالكسر ـ أي كثر. وأمر القوم: أي كثروا. قال الشاعر وهو الأعشى: طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد

وآمر الله ماله ـ بالمد. الثعلبي: ويقال للشيء الكثير أمر. والفعل منه أمر القوم يأمرون أمراً: إذا كثروا.

قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر أمر بني فلان: قال لبيد: كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد

إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوماً يصيروا للهلك والنكد

قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أي كثر. وكلها غير متعد، ولذلك أنكره الكسائي. والله أعلم.

قال المهدوي: ومن قرأ أمر فهي لغة. ووجه تعدية أمر أنه شبهه بعمر من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة. فعدى كما عدى عمر ـ إلى أن قال: وقيل أمرناهم جعلناهم أمراء. لأن العرب تقول: أمير غير مأمور، أي غير مؤمر. وقيل معناه: بعثنا مستكبريها. قال هارون: وهي قراءة أبي: بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا فيها ـ ذكره الماوردي.

وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة أبي: وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول اهـ محل الغرض من كلام القرطبي.

وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا. فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم إيضاحه.

تنبيه

في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَ} مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم في قوله {فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرً} يعني القرية، ولم يستثن منها غير المترفين؟

والجواب من وجهين:

الأول ـ أن غير المترفين تبع لهم. وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم. لأن غيرهم تبع لهم. كما قال تعالى: {وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيل}، وكقوله {إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلاٌّسْبَابُ}، وقوله: {حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لاٍّولَـٰهُمْ رَبَّنَا هَـٰؤُلاۤءِ أَضَلُّونَ}، وقوله تعالى: {وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ}، وقوله: {وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّـارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْـبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ ٱلنَّارِ} إلى غير ذلك من الآيات.

الوجه الثاني ـ أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع. كما قال تعالى: {وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً}، وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنها لما سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا إلٰه إلا الله، ويل للعرب من شرٍّ قد اقتربْ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل، هذه ـ وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها» قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفيناالصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحاً في سورة المائدة. قوله تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أهلك كثيراً من القرون من بعد نوح. لأن لفظة {كَمْ} في قوله {وَكَمْ أَهْلَكْنَ} خبرية، معناها الإخبار بعدد كثير. وأنه جل وعلا خبير بصير بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله {وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ}.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهات:

الأولى ـ أن في الآية تهديداً لكفار مكة، وتخويفاً لهم من أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها. أي أهلكنا قروناً كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل، فلا تكذبوا رسولنا لئلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم.

والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة. كقوله في قوم لوط {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}، وكقوله فيهم أيضاً: {إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَـٰتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ}، وقوله فيهم أيضاً: {وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}، وقوله: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَ}، وقوله بعد ذكره جل وعلا إهلاكه لقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب في سورة الشعراء: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ}، وقوله في قوم موسى: {إِنَّ فِى ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ}، وقوله: {إِنَّ فِى ذٰلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلاٌّخِرَةِ}، وقوله: {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَـٰهُمْ}، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة عل تخويفهم بما وقع لمن قبلهم.

الجهة الثانية ـ أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر. فبينت كيفية إهلاك قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وقومه من قوم موسى، وذلك مذكور في مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى. وبين أن تلك القرون كثيرة في قوله: {وَعَاداً وَثَمُودَاْ وَأَصْحَـٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِير} وبين في موضع آخر: أن منها ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وذلك في قوله في سورة إبراهيم {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ ٱللَّهُ}. وبين في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصصه عليه. وهما قوله في سورة النساء: {وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَـٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيم}، وقوله في سورة المؤمن: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِأايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ}. الجهة الثالثة ـ أن قوله {مِن بَعْدِ نُوحٍ} يدل على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام. كما قال ابن عباس: كانت بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام ـ نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية.

وهذا المعنى تدل عليه آيات أخر. كقوله {كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ}، وقوله. {وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُو}. لأن معنى ذلك على أصح الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام، حتى وقع ما وقع من قوم نوح من الكفر. فبعث الله النَّبيين ينهون عن ذلك الكفر، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار. وأولهم في ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

ويدل على هذا قوله: {إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ}. وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض كما قدمنا ذلك في سورة البقرة.

الجهة الرابعة ـ أن قوله {وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرً} فيه أعظم زجر عن ارتكاب ما لا يرضي الله تعالى.

والآيات الموضحة لذلك كثيرة جداً. كقوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ} وقوله: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ}، وقوله: {وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىۤ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ}، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا هذا المبحث موضحاً في أول سورة هود. ولفظة «كم» في هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به «لأهلكنا» و{مِنْ} في قوله {مّنَ ٱلْقُرُونِ} بيان لقوله {كَمْ} وتمييز له كما يميز العدد بالجنس. وأما لفظه «من» في قوله {مِن بَعْدِ نُوحٍ} فالظاهر أنها لابتداء الغاية، وهو الذي اختاره أبو حيان في «البحر». وزعم الحوفي أن «من» الثانية بدل من الأولى، ورده عليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ ٱلاٌّخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن {وَمَنْ أَرَادَ ٱلاٌّخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَ} أي عمل لها عملها الذي تنال به، وهو امتثال أمر الله، واجتباب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} أي موحد لله جل وعلا، غير مشرك به ولا كافر به، فإن الله يشكر سعيه، بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل.

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله.

لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، لأنه شرط في ذلك قوله {وَهُوَ مُؤْمِنٌ}.

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة. كقوله: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِير}، وقوله: {مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وقوله: {مَنْ عَمِـلَ سَـيِّئَةً فَلاَ يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِـلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} إلى غير ذلك من الآيات.

ومفهوم هذه الآيات ـ أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك. لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا.

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخر. كقوله في أعمال غير المؤمنين: {وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُور}، وقوله: {مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}، وقوله: {وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْآنُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا، ولاحظّ له منه في الآخرة. كقوله: {مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ إِلاَّ ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}، وقوله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلاٌّخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى ٱلاٌّخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ}.

وثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات: من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب ـ واللفظ لزهير ـ قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها الآخرة. وأَمَّا الكافر فيطعم بحسماته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها».

حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم بها طعمة من الدنيا. وأَما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته».

حدثنا محمد بن عبد الله الرزي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهما.

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا:

كبر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الضيف والجار، والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك، كله مقيد بمشيئة الله تعالى. كما نص على ذلك بقوله: {مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَـٰجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ}.

فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث. وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في «مراقي السعود» بقوله: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب

قوله تعالى: {لاَّ تَجْعَل مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُول}. الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم. ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلهاً آخر، وأنه لا يقعد مذموماً مخذولاً.

ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم ـ. قوله تعالى: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمً}. لأن معنى قوله {إِمَّا يَبْلُغَنَّ}: أي إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل. فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنساناً والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجز، وهو سهل بن مالك الفزاري: إياك أعني واسمعي يا جاره

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده غائباً. فأنزلته أخته وأكرمته، وكانت جميلة. فأعجبه جمالها، فقال مخاطباً لأخرى غيرها ليسمعها هي: يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزاره

أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره

ففهمت المرأة مراده، وأجابته بقولها: إني أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره

ولا فراق أهل هذي الحاره فارحل إلى أهلك باستحاره

والظاهر أن قولها «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة بمعنى رجع الكلام بينهما ـ أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، وهي كلامك وجوابي له، ولا تحصل مني على غير ذلكٰ والهاء في «الاستحارة» عوض من العين الساقطة بالإعلال. كما هو معروف في فن الصرف.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: {لاَّ تَجْعَل مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ} ونحو ذلك من الآيات ـ متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم. كقول طرفة بن العبد في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

وقال الفراء، والكسائي، والزمخشري: ومعنى قوله {فَتَقْعُدَ} أي تصير. وجعل الفراء منه قول الراجز: لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب

من دون أن تلتقي الأركاب ويقعد الأير له لعاب

أي يصير له لعاب.

وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها. بمعنى صار. قاله أبو حيان في البحر.

ثم قال أيضاً: والقعود هنا عبارة عن المكث، أي فتمكث في الناس مذموماً مخذولاً. كما تقول لمن سأل عن حال شخص: هو قاعد في أسوإ حال. ومعناه ماكث ومقيم. سواء كان قائماً أم جالساً. وقد يراد القعود حقيقة. لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكراً، وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل: معنى {فَتَقْعُدَ} فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اهـ محل الغرض من كلام أبي حيان.

والمذموم هنا: هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس. حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر، ولا يقدر على شيء.

والمخذول: هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر. ومنه قوله: إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن بأن يبغي عليه فيخذلا

قوله تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّـٰهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰن}. أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين.

وجعله بر الوالدين مقروناً بعبادته وحده جل وعلا المذكور هنا ذكره في آيات أخر. كقوله في سورة «النساء»: {وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰن}، وقوله في البقرة: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىۤ إِسْرءِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانً}، وقوله في سورة لقمان: {أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ}، وبين في موضوع آخر أن برهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما. كقوله في «لقمان»: {وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَـٰحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوف}، وقوله في «العنكبوت»: {وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ}.

وذكره جل وعلا في هذه الآيات: بر الوالدين مقروناً بتوحيده جل وعلا في عبادته، يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. وجاءت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة.

وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: {وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰن} بينه بقوله تعالى: {إِلاَّ إِيَّـٰهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًاوَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرً} لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور في الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح معنى خفض الجناح، وإضافته إلى الذل في سورة «الشعراء» وقد أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز».

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ} معناه: أمر وألزم، وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه.

وقال الزمخشري: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ} أي أمر أمراً مقطوعاً به. واختار أبو حيان في «البحر المحيط» أن إعراب قوله {إِحْسَـٰن} أنه مصدر نائب عن فعله. فهو بمعنى الأمر، وعطف الأمر المعنوي أو الصريح على النهي معروف. كقوله:

وقوفاً بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل

وقال الزمخشري في الكشاف: {وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰن} أي وأحسنوا بالوالدين إحساناً. أو بأن تحسنوا بالوالدين إحساناً.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 284

قوله تعالى: {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرً}. في معنى قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ} في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير:

الأول ـ وهو الصواب الذي يشهد له القرآن، وعليه جمهور العلماء ـ أن الأمر في قوله {أَمْرُنَ} هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. والمعنى: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ} بطاعة الله وتوحيده، وتصديق رسله وأتباعهم فيما جاؤوا به {فَفَسَقُو} أي خرجوا عن طاعة أمر ربهم، وعصوه وكذبوا رسله {فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ} أي وجب عليها الوعيد {فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرً} أي أهلكناها إهلاكاً مستأصلاً. وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم.

وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة. كقوله: {وَإِذَا فَعَلُواْ فَـٰحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ}. فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُو} أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا. لأن الله لا يأمر بالفحشاء.

ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَـٰفِرُونَ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَـرُ أَمْوَٰلاً وَأَوْلَـٰداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ}.

فقوله في هذه الآية {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ}، لفظ عام في جميع المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما أرسلتم به كافرون، وتبجحوا بأموالهم وأولادهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ} أي أمرناهم بالفسق ففسقوا. وأن هذا مجاز تنزيلاً لإسباغ النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك ـ كلام كله ظاهر السقوط والبطلان. وقد أوضح إبطاله أبو حيان في «البحر»، والرازي في تفسيره، مع أنه لا يشك منصف عارف في بطلانه.

وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف، من قولهم: أمرته فعصاني. أي أمرته بالطاعة فعصى. وليس المعنى: أمرته بالعصيان كما لا يخفى.

القول الثاني في الآية ـ هو أن الأمر في قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ} أمر كوني قدري، أي قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له. لأن كلاً ميسر لما خلق له. والأمر الكوني القدري كقوله {وَمَآ أَمْرُنَآ إِلاَّ وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِٱلْبَصَرِ}، وقوله: {قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَـٰسِئِينَ}، وقوله {أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ}، وقوله {إِنَّمَآ أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ}.

القول الثالث في الآية ـ أن «أَمَرْنَا» بمعنى أكثرنا. أي أكثرنا مترفيهاً ففسقوا.

وقال أبو عبيدة {أَمْرُنَ} بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد.

ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة».

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه (الغريب): المأمورة: كثيرة النسل. والسكة: الطريقة المصطفة من النخل. والمأبورة: من التأبير، وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجرداً عن الزوائد، متعد بنفسه إلى المفعول. فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد تعدى أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد بن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج، كقولهم: الغدايا والعشايا، وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوز، وإنما ساغ للازدواج مع العشايا، وكذلك مأزورات بالهمز فهو على غير الأصل. لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في قوله «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه ما لا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله «مأمورة» إتباع لقوله «مأبورة» وإن كان مذكوراً قبله للمناسبة بين اللفظين.

وقال الشيخ أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قوله تعالى {أَمْرُنَ} قرأ أبو عثمان النهدي، وأبو رجاء، وأبو العالية، والربيع، ومجاهد، والحسن «أمرنا» بالتشديد. وهي قراءة على رضي الله عنه. أي سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم.

وقال أبو عثمان النهدي «أمَّرنا» بتشديد الميم: جعلناهم أمراء مسلطين.

وقاله ابن عزيز: وتأمر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضاً، وقتادة، وأبو حيوة الشامي، ويعقوب، وخارجة عن نافع، وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما «آمرنا» بالمد والتخفيف. أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. قاله الكسائي.

وقال أبو عبيدة: «آمرته ـ بالمد ـ وأمرته لغتان بمعنى أكثرته.

ومنه الحديث «خير المَال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» أي كثيرة النتاج والنسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنى واحد. أي أكثرنا. وعن الحسن أيضاً، ويحيى بن يعمر: أمرنا ـ بالقصر وكسر الميم ـ على فعلنا، ورويت عن ابن عباس. قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا، وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد. وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد، وأصلها أأمرنا فخفف ـ حكاه المهدوي.

وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله ـ بالكسر ـ أي كثر. وأمر القوم: أي كثروا. قال الشاعر وهو الأعشى: طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد

وآمر الله ماله ـ بالمد. الثعلبي: ويقال للشيء الكثير أمر. والفعل منه أمر القوم يأمرون أمراً: إذا كثروا.

قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر أمر بني فلان: قال لبيد: كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت من العدد

إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوماً يصيروا للهلك والنكد

قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أي كثر. وكلها غير متعد، ولذلك أنكره الكسائي. والله أعلم.

قال المهدوي: ومن قرأ أمر فهي لغة. ووجه تعدية أمر أنه شبهه بعمر من حيث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة. فعدى كما عدى عمر ـ إلى أن قال: وقيل أمرناهم جعلناهم أمراء. لأن العرب تقول: أمير غير مأمور، أي غير مؤمر. وقيل معناه: بعثنا مستكبريها. قال هارون: وهي قراءة أبي: بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا فيها ـ ذكره الماوردي.

وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة أبي: وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول اهـ محل الغرض من كلام القرطبي.

وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا. فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم إيضاحه.

تنبيه

في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَ} مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم في قوله {فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرً} يعني القرية، ولم يستثن منها غير المترفين؟

والجواب من وجهين:

الأول ـ أن غير المترفين تبع لهم. وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم. لأن غيرهم تبع لهم. كما قال تعالى: {وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيل}، وكقوله {إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلاٌّسْبَابُ}، وقوله: {حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لاٍّولَـٰهُمْ رَبَّنَا هَـٰؤُلاۤءِ أَضَلُّونَ}، وقوله تعالى: {وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ}، وقوله: {وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّـارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْـبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ ٱلنَّارِ} إلى غير ذلك من الآيات.

الوجه الثاني ـ أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع. كما قال تعالى: {وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً}، وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنها لما سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا إلٰه إلا الله، ويل للعرب من شرٍّ قد اقتربْ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل، هذه ـ وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها» قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفيناالصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحاً في سورة المائدة. قوله تعالى: {وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أهلك كثيراً من القرون من بعد نوح. لأن لفظة {كَمْ} في قوله {وَكَمْ أَهْلَكْنَ} خبرية، معناها الإخبار بعدد كثير. وأنه جل وعلا خبير بصير بذنوب عباده. وأكد ذلك بقوله {وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ}.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهات:

الأولى ـ أن في الآية تهديداً لكفار مكة، وتخويفاً لهم من أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها. أي أهلكنا قروناً كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل، فلا تكذبوا رسولنا لئلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم.

والآيات التي أوضحت هذا المعنى كثيرة. كقوله في قوم لوط {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ}، وكقوله فيهم أيضاً: {إِنَّ فِى ذَلِكَ لآيَـٰتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ}، وقوله فيهم أيضاً: {وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}، وقوله: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَ}، وقوله بعد ذكره جل وعلا إهلاكه لقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب في سورة الشعراء: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ}، وقوله في قوم موسى: {إِنَّ فِى ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ}، وقوله: {إِنَّ فِى ذٰلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلاٌّخِرَةِ}، وقوله: {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَـٰهُمْ}، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة عل تخويفهم بما وقع لمن قبلهم.

الجهة الثانية ـ أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر. فبينت كيفية إهلاك قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وقومه من قوم موسى، وذلك مذكور في مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى. وبين أن تلك القرون كثيرة في قوله: {وَعَاداً وَثَمُودَاْ وَأَصْحَـٰبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِير} وبين في موضع آخر: أن منها ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وذلك في قوله في سورة إبراهيم {أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ ٱللَّهُ}. وبين في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره على نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يقصصه عليه. وهما قوله في سورة النساء: {وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَـٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيم}، وقوله في سورة المؤمن: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِىَ بِأايَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ}. الجهة الثالثة ـ أن قوله {مِن بَعْدِ نُوحٍ} يدل على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام. كما قال ابن عباس: كانت بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام ـ نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية.

وهذا المعنى تدل عليه آيات أخر. كقوله {كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ}، وقوله. {وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَٱخْتَلَفُو}. لأن معنى ذلك على أصح الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام، حتى وقع ما وقع من قوم نوح من الكفر. فبعث الله النَّبيين ينهون عن ذلك الكفر، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار. وأولهم في ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

ويدل على هذا قوله: {إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ}. وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض كما قدمنا ذلك في سورة البقرة.

الجهة الرابعة ـ أن قوله {وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرً} فيه أعظم زجر عن ارتكاب ما لا يرضي الله تعالى.

والآيات الموضحة لذلك كثيرة جداً. كقوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنسَـٰنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ} وقوله: {أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ}، وقوله: {وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىۤ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ}، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا هذا المبحث موضحاً في أول سورة هود. ولفظة «كم» في هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به «لأهلكنا» و{مِنْ} في قوله {مّنَ ٱلْقُرُونِ} بيان لقوله {كَمْ} وتمييز له كما يميز العدد بالجنس. وأما لفظه «من» في قوله {مِن بَعْدِ نُوحٍ} فالظاهر أنها لابتداء الغاية، وهو الذي اختاره أبو حيان في «البحر». وزعم الحوفي أن «من» الثانية بدل من الأولى، ورده عليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَمَنْ أَرَادَ ٱلاٌّخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن {وَمَنْ أَرَادَ ٱلاٌّخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَ} أي عمل لها عملها الذي تنال به، وهو امتثال أمر الله، واجتباب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع {وَهُوَ مُؤْمِنٌ} أي موحد لله جل وعلا، غير مشرك به ولا كافر به، فإن الله يشكر سعيه، بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل.

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله.

لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، لأنه شرط في ذلك قوله {وَهُوَ مُؤْمِنٌ}.

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة. كقوله: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِير}، وقوله: {مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} وقوله: {مَنْ عَمِـلَ سَـيِّئَةً فَلاَ يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِـلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} إلى غير ذلك من الآيات.

ومفهوم هذه الآيات ـ أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك. لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا.

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخر. كقوله في أعمال غير المؤمنين: {وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُور}، وقوله: {مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}، وقوله: {وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْآنُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا، ولاحظّ له منه في الآخرة. كقوله: {مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ إِلاَّ ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}، وقوله تعالى: {مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلاٌّخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى ٱلاٌّخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ}.

وثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات: من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس، قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب ـ واللفظ لزهير ـ قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها الآخرة. وأَمَّا الكافر فيطعم بحسماته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها».

حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم بها طعمة من الدنيا. وأَما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقاً في الدنيا على طاعته».

حدثنا محمد بن عبد الله الرزي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهما.

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا:

كبر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الضيف والجار، والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك، كله مقيد بمشيئة الله تعالى. كما نص على ذلك بقوله: {مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَـٰجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ}.

فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث. وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق، ولا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في «مراقي السعود» بقوله: وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب

قوله تعالى: {لاَّ تَجْعَل مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُول}. الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم. ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلهاً آخر، وأنه لا يقعد مذموماً مخذولاً.

ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم ـ. قوله تعالى: {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمً}. لأن معنى قوله {إِمَّا يَبْلُغَنَّ}: أي إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل. فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنساناً والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجز، وهو سهل بن مالك الفزاري: إياك أعني واسمعي يا جاره

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده غائباً. فأنزلته أخته وأكرمته، وكانت جميلة. فأعجبه جمالها، فقال مخاطباً لأخرى غيرها ليسمعها هي: يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزاره

أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره

ففهمت المرأة مراده، وأجابته بقولها: إني أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره

ولا فراق أهل هذي الحاره فارحل إلى أهلك باستحاره

والظاهر أن قولها «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة بمعنى رجع الكلام بينهما ـ أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، وهي كلامك وجوابي له، ولا تحصل مني على غير ذلكٰ والهاء في «الاستحارة» عوض من العين الساقطة بالإعلال. كما هو معروف في فن الصرف.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: {لاَّ تَجْعَل مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ} ونحو ذلك من الآيات ـ متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم. كقول طرفة بن العبد في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

وقال الفراء، والكسائي، والزمخشري: ومعنى قوله {فَتَقْعُدَ} أي تصير. وجعل الفراء منه قول الراجز: لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب

من دون أن تلتقي الأركاب ويقعد الأير له لعاب

أي يصير له لعاب.

وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها. بمعنى صار. قاله أبو حيان في البحر.

ثم قال أيضاً: والقعود هنا عبارة عن المكث، أي فتمكث في الناس مذموماً مخذولاً. كما تقول لمن سأل عن حال شخص: هو قاعد في أسوإ حال. ومعناه ماكث ومقيم. سواء كان قائماً أم جالساً. وقد يراد القعود حقيقة. لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكراً، وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل: معنى {فَتَقْعُدَ} فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اهـ محل الغرض من كلام أبي حيان.

والمذموم هنا: هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس. حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر، ولا يقدر على شيء.

والمخذول: هو الذي لا ينصره من كان يؤمل منه النصر. ومنه قوله: إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن بأن يبغي عليه فيخذلا

قوله تعالى: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوۤاْ إِلاَّ إِيَّـٰهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰن}. أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين.

وجعله بر الوالدين مقروناً بعبادته وحده جل وعلا المذكور هنا ذكره في آيات أخر. كقوله في سورة «النساء»: {وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰن}، وقوله في البقرة: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىۤ إِسْرءِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانً}، وقوله في سورة لقمان: {أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ}، وبين في موضوع آخر أن برهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما. كقوله في «لقمان»: {وَإِن جَـٰهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَـٰحِبْهُمَا فِى ٱلدُّنْيَا مَعْرُوف}، وقوله في «العنكبوت»: {وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَآ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ}.

وذكره جل وعلا في هذه الآيات: بر الوالدين مقروناً بتوحيده جل وعلا في عبادته، يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. وجاءت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة.

وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: {وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰن} بينه بقوله تعالى: {إِلاَّ إِيَّـٰهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًاوَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرً} لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور في الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح معنى خفض الجناح، وإضافته إلى الذل في سورة «الشعراء» وقد أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز».

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ} معناه: أمر وألزم، وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه.

وقال الزمخشري: {وَقَضَىٰ رَبُّكَ} أي أمر أمراً مقطوعاً به. واختار أبو حيان في «البحر المحيط» أن إعراب قوله {إِحْسَـٰن} أنه مصدر نائب عن فعله. فهو بمعنى الأمر، وعطف الأمر المعنوي أو الصريح على النهي معروف. كقوله:

وقوفاً بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل

وقال الزمخشري في الكشاف: {وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰن} أي وأحسنوا بالوالدين إحساناً. أو بأن تحسنوا بالوالدين إحساناً.

شكرا لدعمكم

تم تأسيس موقع سورة قرآن كبادرة متواضعة بهدف خدمة الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الاهتمام بطلاب العلم و تيسير العلوم الشرعية على منهاج الكتاب و السنة , وإننا سعيدون بدعمكم لنا و نقدّر حرصكم على استمرارنا و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .

تحميل المصحف الشريف

الصفحة رقم 284 من المصحف تحميل و استماع mp3