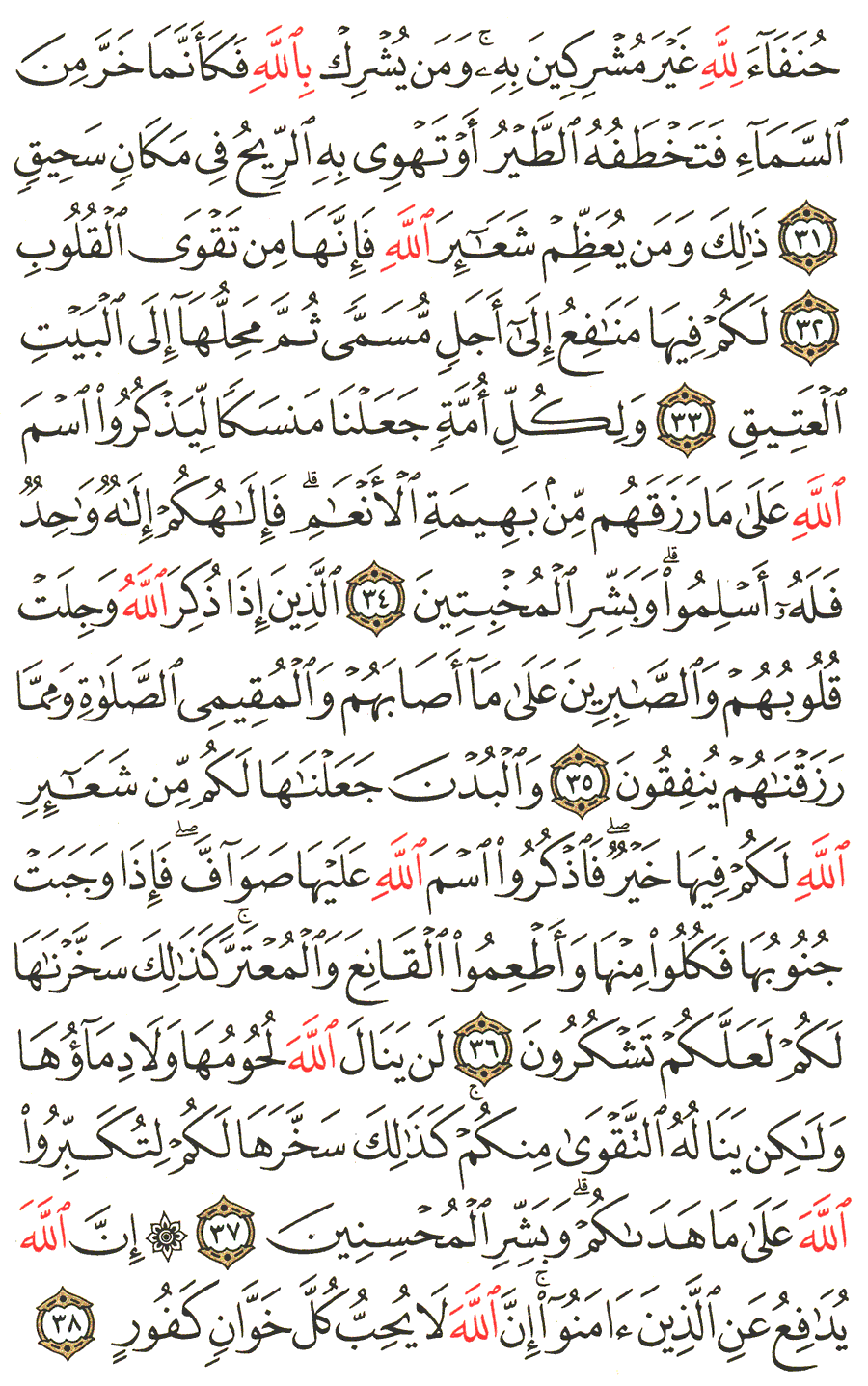

سورة الحج | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 336 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 336

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

حُنَفَآءَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ}

تقدم شرح هذه الأيات مع الأيات التي في الصفحة السابقة

{ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ * وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ ٱلاٌّنْعَـٰمِ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ * ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ * وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَـٰهَا لَكُمْ مِّن شَعَـٰئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَـٰنِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَـٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ * إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ * أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ * ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلاٌّرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَـوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلاٍّمُورِ}

قوله تعالى: {ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ}. قد ذكرنا قريباً أنا ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر لفظ عام، ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، فيكون ذلك الفرد قطعي الدخول لا يمكن إخراجه بمخصص، وواعدنا بذكر بعض أمثلته في هذه الآيات. ومرادنا بذلك هذه الآية الكريمة لأن قوله تعالى: {ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰئِرَ ٱللَّهِ} عام في جميع شعائر الله، وقد نص تعالى على أن البدن فرد من أفراد هذا العموم، داخل فيه قطعاً وذلك في قوله: {وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَـٰهَا لَكُمْ مِّن شَعَـٰئِرِ ٱللَّهِ} فيدخل في الآية تعظيم البدن واستسمانها واستحسانها كما قدمنا عن البخاري: أنهم كانوا يسمنون الأضاحي، وكانوا يرون أن ذلك من تعظيم شعائر الله. وقد قدمنا أن الله صرح بأن الصفا والمروة داخلان في هذا العموم بقوله: {إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ} وأن تعظيمها المنصوص في هذه الآية: يدل على عدم التهاون بالسعي بين الصفا والمروة كما تقدم إيضاحه في مبحث السعي، وقوله في هذه الآية ذلك فيه ثلاثة أوجه من الإعراب.

الأول: أن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر محذوف: أي ذلك حكم الله وأمره.

الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف: أي اللازم ذلك أو الواجب ذلك.

الثالث: أن يكون في محل نصب بفعل محذوف، أي اتبعوا ذلك أو امتثلوا ذلك، ومما يشبه هذه الإشارة في كلام العرب قول زهير: هذا وليس كمن يعي بخطته وسط الندى إذا ما قائل نطقا

قاله القرطبي وأبو حيان والضمير المؤنث في قوله: {فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ} قال القرطبي: هو عائد إلى الفعلة التي يتضمنها الكلام، ثم قال: وقيل إنه راجع إلى الشعائر بحذف مضاف: أي فإن تعظيمها أي الشعائر فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه فرجع الضمير إلى الشعائر. اهـ. وقال الزمخشري في الكشاف: فإنها من تقوى القلوب أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها، لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به اهـ. منه.

قوله تعالى: {وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ}. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر المخبتين: أي المتواضعين لله المطمئنين الذين من صفتهم: أنهم إذا سمعوا ذكر الله، وجلت قلوبهم: أي خافت من الله جل وعلا، وأن يبشر الصابرين على ما أصابهم من الأذى، ومتعلق التبشير محذوف لدلالة المقام عليه أي بشرهم بثواب الله وجنته. وقد بين في موضع آخر: أن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم: هم المؤمنون حقاً وكونهم هم المؤمنين حقاً، يجعلهم جديرين بالبشارة المذكورة هنا. وذلك في قوله تعالى: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}. وأمره في موضع آخر أن يبشر الصابرين على ما أصابهم مع بيان بعض ما بشروا به، وذلك في قوله تعالى: {وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِين َٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـآ إِلَيْهِ رَٰجِعون َأُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبْهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ}.

واعلم: أن وجل القلوب عند ذكر الله أي خوفها من الله عند سماع ذكره لا ينافي ما ذكره جل وعلا، من أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله كما في قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} ووجه الجمع بين الثناء عليهم بالوجل الذي هو الخوف عند ذكره جل وعلا، مع الثناء عليهم بالطمأنينة بذكره، والخوف والطمأنينة متنافيان هو ما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو أن الطمأنينة بذكر الله تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد، وصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فطمأنينتهم بذلك قوية لأنها لم تتطرقها الشكوك، ولا الشبه والوجل عند ذكر الله تعالى يكون بسبب خوف الزيغ عن الهدى، وعدم تقبل الأعمال، كما قال تعالى عن الراسخين في العلم {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَ} وقال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ} وقال تعالى: {تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ} ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك».

قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَـٰنِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ}. قد قدمنا أنه تعالى أمر بالأكل من بهيمة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم بأنواعها الثمانية، وأمر بإطعام البائس الفقير منها. وأمر بالأكل من البدن وإطعام القانع والمعتر منها، وما كان من الإبل، فهو من البدن بلا خلاف.

واختلفوا في البقرة، هل هي بدنة، وقد قدمنا الحديث الصحيح: أن البقرة من البدن، وقدمنا أيضاً ما يدل على أنها غير بدنة، وأظهرهما أنها من البدن، وللعلماء في تفسير القانع والمعتر أقوال متعددة متقاربة أظهرها عندي: أن القانع هو الطامع الذي يسأل أن يعطى من اللحم ومنه قول الشماخ: لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع

يعني أعف من سؤال الناس، والطمع فيهم، وأن المعتر هو الذي يعتري متعرضاً للإعطاء من غير سؤال وطلب، والله أعلم وقد قدمنا حكم الأكل من أنواع الهدايا والضحايا، وأقوال أهل العلم في ذلك بما أغنى عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {كَذٰلِكَ سَخَّرْنَـٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}. قوله كذلك: نعت لمصدر: أي سخرناها أي البدن لكم تسخيراً كذلك: أي مثل ذلك التسخير الذي تشاهدون: أي ذللناها لكم، وجعلناها منقادة لكم تفعلون بها ما شئتم من نحر وركوب، وحلب وغير ذلك من المنافع، ولولا أن الله ذللها لكم لم تقدروا عليها، لأنها أقوى منكم ألا ترى البعير، إذا توحش صار صاحبه غير قادر عليه، ولا متمكن من الانتفاع به. وقوله هنا: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} قد قدمنا مراراً أن لعل تأتي في القرآن لمعان أقربها. اثنان: أحدهما: أنها بمعناها الأصلي، الذي هو الترجي والتوقع، وعلى هذا فالمراد بذلك خصوص الخلق لأنهم هم الذين يترجى منهم شكر النعم من غير قطع، بأنهم يشكرونها أو لا ينكرونها لعدم علمهم بما تؤول إليه الأمور، وليس هذا المعنى في حق الله تعالى لأنه عالم بما سيكون فلا يجوز في حقه جل وعلا إطلاق الترجي والتوقع لتنزيهه عن ذلك، وإحاطة علمه بما ينكشف عنه الغيب، وقد قال تعالى لموسى وهارون: {فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ} أي على رجائكما وتوقعكما أنه يتذكر أو يخشى، مع أن الله عالم في سابق أزله أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى، فمعنى لعل بالنسبة إلى الخلق، لا إلى الخالق جل وعلا. المعنى الثاني: هو ما قدمنا من أن بعض أهل العلم، قال: كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا التي في سورة الشعراء {وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ} قال: فهي بمعنى: كأنكم تخلدون. وإتيان لفظة لعل للتعليل معروف في كلام العرب. وقد قدمناه موضحاً مراراً وقد قدمنا من شواهده العربية قول الشاعر:

فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق

يعني كفوا الحروب لأجل أن نكف، وإذا علمت أن هذه الآية الكريمة بين الله فيها أن تسخيره الأنعام لبني آدم نعمة من إنعامه، تستوجب الشكر لقوله: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.

فاعلم: أنه بين هذا في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعـٰماً فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ * وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ *{وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَـٰرِبُ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ} وقوله في آية يۤس: هذه: {مَنَـٰفِعُ وَمَشَـٰرِبُ} كقوله في آية الحج: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى قريباً: {كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ}، وقد قدمنا معنى شكر العبد لربه وشكر الرب لعبده، مراراً بما أغنى عن إعادته هنا والتسخير التذليل.

قوله تعالى:

{إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ}.

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيماناً حقاً، ويكفيهم شر أهل السوء، وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى:

{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}. وقوله: {أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} وقوله تعالى: {قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} وقوله تعالى: {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُو}. وقوله: {وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنينَ} وقوله: {وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ}

إلى غير ذلك من الآيات، وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو: {إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ}

بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المجرد، وعلى هذه القراءة، فالمفعول محذوف أي يدفع عن الذين آمنوا الشر والسوء، لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره، وقرأ الباقون: يدافع بضم الياء، وفتح الدال بعدها ألف. وكسر الفاء مضارع دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الجمهور هذه إشكال معروف، وهو أن المفاعلة تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر. والله جل وعلا يدفع كل ما شاء من غير أن يكون له مدافع يدفع شيئاً.

والجواب: هو ما عرف من أن المفاعلة قد ترد بمعنى المجرد، نحو: جاوزت المكان بمعنى جزته، وعاقبت اللص، وسافرت، وعافاك الله، ونحو ذلك، فإن فاعل في جميع ذلك بمعنى المجرد، وعليه فقوله: يدافع بمعنى: يدفع. كما دلت عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقال الزمخشري: ومن قرأ يدافع فمعناه: يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ اهـ منه، ولا يبعد عندي أن يكون وجه المفاعلة أن الكفار يستعملون كل ما في إمكانهم لإضرارهم بالمؤمنين، وإيذائهم، والله جل وعلا يدفع كيدهم عن المؤمنين، فكان دفعه جل وعلا لقوة عظيمة أهلها في طغيان شديد، يحاولون إلحاق الضرر بالمؤمنين وبهذا الاعتبار كان التعبير بالمفاعلة، في قوله: يدافع، وإن كان جل وعلا قادراً على إهلاكهم، ودفع شرهم عن عباده المؤمنين، ومما يوضح هذا المعنى الذي أشرنا إليه قول كعب بن مالك رضي الله عنه: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب

والعلم عند الله تعالى: ومفعول يدافع: محذوف فعلى القول بأنه بمعنى: يدفع فقد ذكرنا تقديره، وعلى ما أشرنا إليه أخيراً فتقدير المفعول: يدافع عنهم أعداءهم، وخصومهم فيرد كيدهم في نحورهم.

وقوله تعالى:

{إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ}. صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة: بأنه لا يحب كل خوان كفور. والخوان والكفور كلاهما صيغة مبالغة، لأن الفعال بالتضعيف والفعول بفتح الفاء من صيغ المبالغة، والمقرر في علم العربية أن نفي المبالغة في الفعل لا يستلزم نفي أصل الفعل، فلو قلت: زيد ليس بقتال للرجال فقد نفيت مبالغته، في قتلهم، ولم يستلزم ذلك أنه لم يحصل منه قتل لبعضهم ولكنه لم يبالغ في القتل، وعلى هذه القاعدة العربية المعروفة، فإن الآية قد صرحت بأن الله لا يحب المبالغين في الكفر والمبالغين في الخيانة، ولم تتعرض لمن يتصف بمطلق الخيانة ومطلق الكفر من غير مبالغة فيهما، ولا شك أن الله يبغض الخائن مطلقاً، والكافر مطلقاً، وقد أوضح جل وعلا ذلك في بعض المواضع، فقال في الخائن:

{وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلخَـٰئِنِينَ} وقال في الكافر: {قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْكَـٰفِرِينَ}.

قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}. متعلق أذن محذوف في هذه الآية الكريمة: أي أذن لهم في القتال بدليل قوله: يقاتلون، وقد صرح جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أذن للذين يقاتلون وهم النَّبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودل قوله: يقاتلون: على أن المراد من يصلح للقتال منهم دون من لا يصلح له، كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن السفر للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى: {لَّيْسَ عَلَى ٱلاٌّعْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلاٌّعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ}.

وقوله جل وعلا: {لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلاَ عَلَىٰ ٱلْمَرْضَىٰ وَلاَ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} وقوله: {بِأَنَّهُمْ ظُلِمُو}

الباء فيه سببية وهي من حروف التعليل، كما تقرر في مسلك النص الظاهر من مسالك العلة. وهذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد كما قال به جماعات من العلماء، وليس فيها من أحكام الجهاد إلا مجرد الإذن لهم فيه ولكن قد جاءت آيات أخر دالة على أحكام أخر زائدة على مطلق الإذن فهي مبينة عدم الاقتصار، على الإذن كما هو ظاهر هذه الآية. وقد قالت جماعة من أهل العلم: إن الله تبارك وتعالى لعظم حكمته في التشريع، إذا أراد أن يشرع أمراً شاقاً على النفوس كان تشريعه على سبيل التدريج، لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة، على الذين كلفوا به قالوا فمن ذلك الجهاد، فإنه أمر شاق على النفوس لما فيه من تعريضها لأسباب الموت، لأن القتال مع العدو الكافر القوي من أعظم أسباب الموت عادة، وإن كان الأجل محدوداً عند الله تعالى كما قال تعالى:

{وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله كِتَـٰباً مُّؤَجَّل} وقد بين تعالى مشقة إيجاب الجهاد عليهم، بقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوۤاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلاۤ أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ}

ومع تعريض النفوس فيه لأعظم أسباب الموت، فإنه ينفق فيه الملل أيضاً كما قال تعالى: {وَتُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ}

قالوا: ولما كان الجهاد فيه هذا من المشقة، وأراد الله تشريعه شرعه تدريجاً، فأذن فيه أولاً من غير إيجاب بقوله:

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُو}.

ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه، أوجب عليهم فقال: من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله: {وَقَـٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوۤ}. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب، ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه في الجملة أوجبه عليهم إيجاباً عاماً جازماً في آيات من كتابه كقوله تعالى: {فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} وقوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً} وقوله: {تُقَـٰتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ}

إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم: أن لبعض أهل العلم في بعض الآيات التي ذكرنا أقوالاً غير ما ذكرنا. ولكن هذا التدريج الذي ذكرنا دل عليه استقراء القرآن في تشريع الأحكام الشاقة، ونظيره شرب الخمر فإن تركه شاق على من اعتاده، فلما أراد الله أن يحرم الخمر حرمها تدريجاً. فذكر أولاً بعض معائبها كقوله تعالى: {يَسْألُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَـٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَ}

ثم لما استأنست نفوسهم بأن في الخمر إنما أكثر مما فيها من النفع، حرمها عليهم في أوقات الصلاة بقوله تعالى:

{يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَـٰرَىٰ}.

فكانوا بعد نزولها، لا يشربونها إلا في

وقت يزول فيه السكر قبل وقت الصلاة، وذلك بعد صلاة العشاء وبعد صلاة الصبح لأن ما بين العشاء والصبح يصحو فيه السكران عادة. وكذلك ما بين الصبح والظهر. وهذا تدريج من عيبهاإلى تحريمها في بعض الأوقات. فلما استأنست نفوسهم بتحريمها حرمها عليهم تحريماً عاماً جازماً بقوله: {يَـۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلاٌّنصَابُ وَٱلاٌّزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} إلى قوله: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ}

وكذلك الصوم، فإنه لما كان الإمساك عن شهوة العرج والبطن شاقاً على النفوس، وأراد تعالى تشريعه شرعه تدريجاً فخير أولاً بين صوم اليوم وإطعام المسكين في قوله: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}

فلما استأنست النفوس به في الجملة، أوجبه أيضاً إيجاباً عاماً جازماً بقوله: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وقال بعض أهل العلم: التدريج في تشريع الصوم على ثلاثة مراحل كما قبله قالوا: أوجب عليهم أولاً صوماً خفيفاً لا مشقة فيه وهو صوم يوم عاشوراء وثلاثة من كل شهر، ثم لما أراد فرض صوم رمضان شرعه تدريجاً على المرحلتين اللتين ذكرناهما آنفاً، هكذا قالته جماعات من أهل العلم، وله اتجاه والعلم عند الله تعالى. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة:

{وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ}

يشير إلى معنيين.

أحدهما: أن فيه الإشارة إلى وعده للنبي وأصحابه، بالنصر على أعدائهم كما قال قبله قريباً: {إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ}.

والمعنى الثاني: أن الله قادر على أن ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال لقدرته على إهلاكهم بما شاء، ونصرة المسلمين عليهم بإهلاكه إياهم، ولكنه شرع الجهاد لحكم منها اختبار الصادق في إيمانه، وغير الصادق فيه، ومنها تسهيل نيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين، ولولا ذلك لما حصل أحد فضل الشهادة في سبيل الله. كما أشار تعالى إلى حكمة اختبار الصادق في إيمانه وغيره بالجهاد في آيات من كتابه، كقوله تعالى: {هُوَ ٱلَّذِىۤ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤاْ إِيمَـٰن} وكقوله تعالى: {مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ} وقوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} وقوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَـٰهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّـٰبِرِينَ} وقوله تعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَـٰرَكُمْ} إلى غير ذلك من الآيات وكقوله تعالى في حكمة الابتلاء المذكور، وتسهيل الشهادة في سبيله: {إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ ٱلاٌّيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَـٰفِرِينَ}

وقرأ هذا الحرف نافع، وأبو عمرو وعاصم: أذن بضم الهمزة وكسر الذال مبنياً للمفعول، وقرأ الباقون: بفتح الهمزة مبنياً للفاعل: أي أذن الله للذين يقاتلون، وقرأ نافع وابن عامر وحفص، عن عاصم: يقاتلون بفتح التاء مبنياً للمفعول، وقرأ الباقون بكسر التاء مبنياً للفاعل.

قوله تعالى:

{ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ}.

تقدم ما يوضح هذه الآية من الآيات في سورة براءة في الكلام على قوله: {وَمَا نَقَمُوۤاْ إِلاَ أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ}.

قوله تعالى: {وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ}. بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسم لينصرن من ينصره، ومعلوم أن نصر الله إنما هو باتباع ما شرعه بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه ونصرة رسله وأتباعهم، ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم حتى تكون كلمته جل وعلا هي العليا، وكلمة أعدائه هي السفلى. ثم إن الله جل وعلا بين صفات الذين وعدهم بنصره لتمييزهم عن غيرهم فقال مبيناً من أقسم أنه ينصره، لأنه ينصر الله جل وعلا:

{ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلاٌّرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَـوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ}

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة: من أن من نصر الله نصره الله جاء موضحاً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ * وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ} وقوله تعالى: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ} وقوله تعالى: {كَتَبَ ٱللَّهُ لاّغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِىۤ} وقوله: {وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلاٌّرْضِ}.

إلى غير ذلك من الآيات وفي قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلاٌّرْضِ}.

دليل على أنه لا وعد من الله بالنصر، إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فيها والسلطان لهم، ومع ذلك لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله بالنصر، لأنهم ليسوا من حزبه، ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصر، بل هم حزب الشيطان وأولياؤه، فلو طلبوا النصر من الله بناء على أنه وعدهم إياه، فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنع من عمل ما أجر عليه، ثم يطلب الأجرة، ومن هذا شأنه فلا عقل له، وقوله تعالى:

{إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ}

العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، كما قدمناه مراراً بشواهده العربية. وهذه الآيات تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين، لأن الله نصرهم على أعدائهم، لأنهم نصروه فأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وقد مكر لهم، واستخلفهم في الأرض كما قال: {وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلاٌّرْضِ}.

والحق أن الآيات المذكورة تشمل أصحاب رسول

الله صلى الله عليه وسلم، وكل من قام بنصرة دين الله على الوجه الأكمل. والعلم

عند الله تعالى.

الصفحة رقم 336 من المصحف تحميل و استماع mp3