سورة الحج | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 339 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 339

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

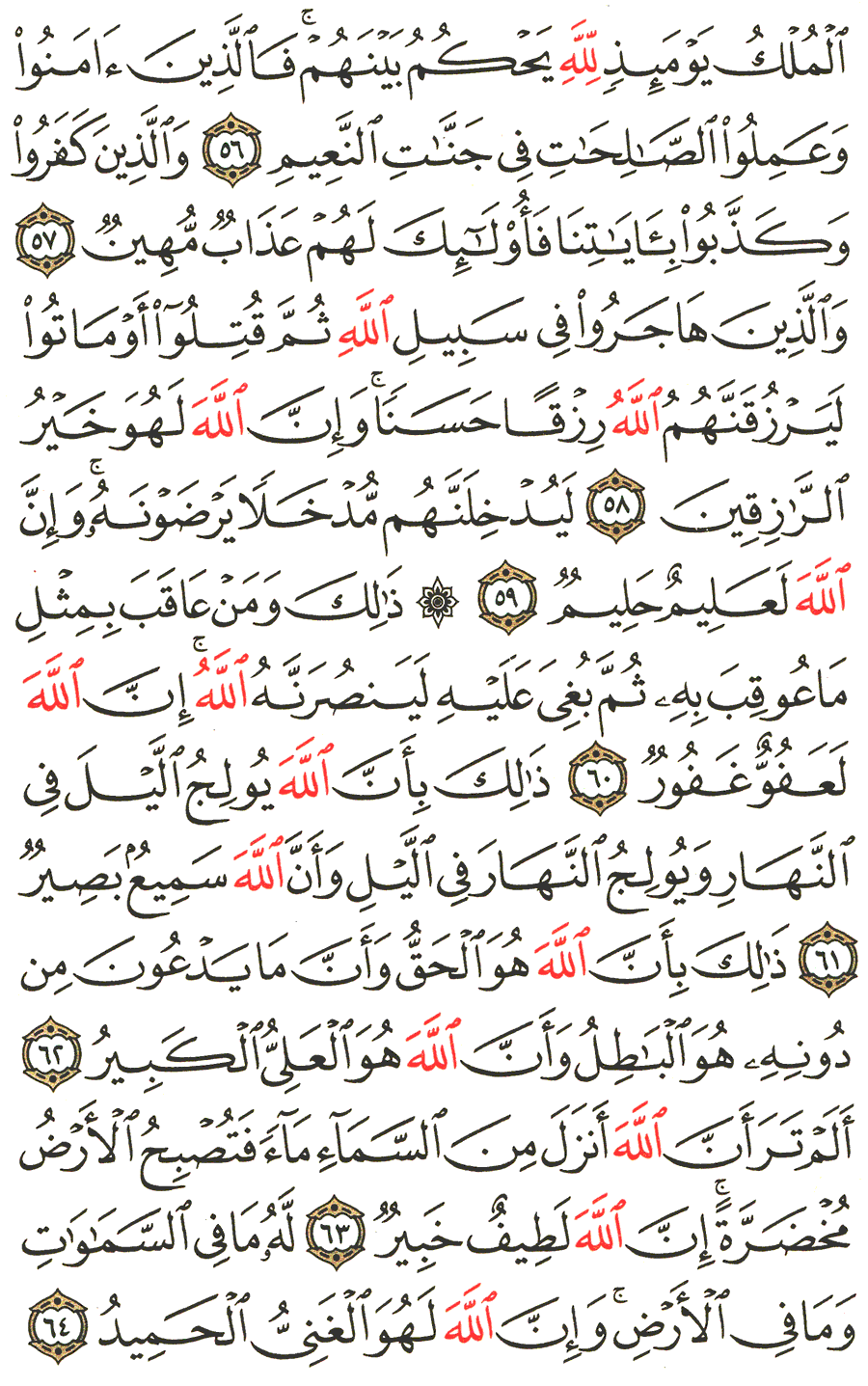

{أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلاٌّبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ * وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ * وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ * قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ * وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِىۤ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ * ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ * وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأايـٰتِنَا فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ * وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوۤاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَٰزِقِينَ * لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ * ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَـٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ}

قوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَ}. بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، لأنهم إذا سافروا مروا بأماكن قوم صالح، وأماكن قوم لوط، وأماكن قوم هود، فوجدوا بلادهم خالية وآثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب، لتكذيبهم رسلهم، وكفرهم بربهم، فيدركون بعقولهم: أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم خالية، قد عم أهلها الهلاك، وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم، وما أصابها من الإهلاك المستأصل والتدمير، فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك.

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ} ثم بين تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في قوله: {وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَ} وكقوله في قوم لوط: {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} وكقوله فيهم: {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ}، وكقوله في قوم لوط وقوم شعيب: {أَصْحَـٰبُ ٱلاٌّيْكَةِ لَظَـٰلِمِينَ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ} لأن معنى الآيتين: أن ديارهم على ظهر الطريق الذي يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام، والآيات بمثل هذا كثيرة. وقد قدمنا منها جملاً كافية في سورة المائدة وغيرها.

والآية تدل على أن محل العقل: في القلب، ومحل السمع: في الأذن، فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل، كما أوضحناه في غير هذا الموضع، وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلاً في الإنسان، لأنه زماني فقط لإمكاني فهو في غاية السقوط والبطلان كما ترى.

قوله تعالى: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلاٌّبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ}. قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: {وَمَن كَانَ فِى هَـٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلاٌّخِرَةِ أَعْمَىٰ}. مع بعض الشواهد العربية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النَّبي صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً وعناداً.

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة في القرآن كقوله تعالى: {وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ} وقوله: {يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَـٰفِرِينَ} وقوله: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ}.

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة، من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: {مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} وفي يونس في الكلام على قوله: {أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ} إلى غير ذلك من المواضع.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ} الظاهر أن المراد بالوعد هنا: هو ما أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون نزوله.

والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من العذاب، إذا جاء الوقت المحدد لذلك كما قال تعالى: {وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} وقوله تعالى: {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ} وقوله تعالى: {أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَآأنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ} وبه تعلم أن الوعد يطلق في القرآن على الوعد بالشر.

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: {قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ} فإنه قال في هذه الآية في النار: وعدها الله بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعد، ولم يقل أوعدها وما ذكر في هذه الآية، من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع لا محالة، وأنه لا يخلف وعده بذلك، جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة قۤ {قَالَ لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ} والصحيح أن المراد بقوله: {مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ} أن ما أوعد الكفار به من العذاب، لا يبدل لديه، بل هو واقع لا محالة، وقوله تعالى: {كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ} أي وجب وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال وقوله تعالى: {إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ ٱلرٌّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ} كما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: {قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ}. وأوضحنا أنما أوعد به الكفار لا يخلف بحال، كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما ما أوعد به عصاة المسلمين، فهو الذي يجوز ألا ينفذه وأن يعفو كما قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ}.

وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا، وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير، من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير وأنه هو الذي لا يخلفه الله، وأما إن كان المتوعد به شراً، فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً، وعن الإيعاد كرماً، وذكروا عن الأصمعي أنه قال: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا، فذكر آية وعيد، فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً، أما سمعت قول الشاعر: ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا انثنى عن سطوة المتهدد

فإنّي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

فيه نظر من وجهين.

الأول: هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنار، والعذاب كقوله تعالى: {ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو} وقوله تعالى: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ} لأن ظاهر الآية الذي لا يجوز العدول عنه، ولن يخلف الله وعده في حلول العذاب الذي يستعجلونك به بهم، لأنه مقترن بقوله: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ} فتعلقه به هو الظاهر.

الثاني: هو ما بينا أن ما أوعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه بحال، لأن ادعاء جواز إخلافه، لأنه إيعاد وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرماً يبطله أمران:

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاً، لأن إيعادهم بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم، وهذا لا شك في بطلانه.

الثاني: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار من العذاب كقوله: {قَالَ لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ} وقوله تعالى فيهم: {فَحَقَّ وَعِيدِ} وقوله فيهم: {فَحَقَّ عِقَابِ} ومعنى حق: وجب وثبت، فلا وجه لانتفائه بحال، كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع.

قوله تعالى: {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف سنة مما يعده خلقه، وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة، أشار إليه في سورة السجدة بقوله: {يُدَبِّرُ ٱلاٌّمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} وذكر في سورة المعارج أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة وذلك في قوله: {تَعْرُجُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}. فآية الحج، وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى، وتماثلها في المعنى. وآية المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا ملخصاً مختصراً. ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه.

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلاً من ابن عباس، وسعيد بن المسيب، سئل عن هذه الآيات: فلم يدر ما يقوله فيها، ويقول: لا أدري، ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين: الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك، عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة، هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ويوم الخمسين ألفاً، هو يوم القيامة.

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن، وحال الكافر لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر كما قال تعالى: {فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} اهـ. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان.

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: {أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيل} ما ملخصه: أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية، على ذلك، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره.

وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله تعالى: {فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك.

والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل {ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِير} فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى:

{فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير كما دل عليه قوله تعالى: {مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ}.

وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث: أن سعيداً الصواف حدثه أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين، حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة، حتى يفرغ من الناس وذلك قوله: {أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيل} ونقله عنه ابن كثير في تفسيره، وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله، فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من كان في سرور ونعمة، أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصراً شديداً، بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب، فإن الزمن القصير يطول عليه جداً، وهذا أمر معروف، وهو كثير في كلام العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه، كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول

وقول الآخر:

فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار

وقول الآخر:

ليلي وليلي نفى نومي اختلافهما في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا

يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلي وإن جادت به بخلا

ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب، ومن أظرف ما قيل فيه ما روي عن يزيد بن معاوية أنه قال: لا أسأل الله تغييراً لما فعلت نامت وقد أسهرت عيني عيناها

فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها

وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج، وآية السجدة.

وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الحج. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام» ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني يعقوب ثنا ابن علية، ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة، عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء، بمقدار نصف يوم، قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قال: {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ} وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم، قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة».

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} قال: من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. ورواه ابن جرير عن ابن بشار، عن ابن المهدي وبه قال مجاهد، وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: {يُدَبِّرُ ٱلاٌّمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} اهـ محل الغرض من ابن كثير، وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من أن أصل اليوم كألف سنة، ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر ويخف، حتى يكون كنصف نهار. والله تعالى أعلم. وقرأ هذا الحرف ابن كثير، وحمزة، والكسائي: {كَأَلْفِ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ} بياء الغيبة، وقرأه الباقون {تَعُدُّونَ} بتاء الخطاب ومعنى القراءتين واضح، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ}. تقدمت قريباً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على قوله تعالى {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ} وإلى قوله {وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ}.

قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}.

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول للناس {إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ} أي إني لست بربكم، ولا بيدي هدايتكم ولا عليَ عقابكم يوم القيامة، ولكني مخوف لكم من عذاب الله وسخطه.

والآيات بهذا المعنى كثيرة جداً كقوله تعالى {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ} وقوله {إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ} وقوله {إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} وقوله {فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ ٱلْبَلَـٰغُ} وقوله {إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} وقوله {تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِير} والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وقوله في هذه الآية الكريمة: مبين الظاهر أنه الوصف من أبان الرباعية اللازمة التي بمعنى بان، والعرب تقول: أبان فهو بين معنى بان، فهو بين من اللازم الذي ليس بمتعد إلى المفعول، ومنه قول كعب بن زهير: قنواء في حرتيها للبصير عتق مبين وفي الخدين تسهيل

فقوله: عتق مبين: أي كرم ظاهر ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور

يعني لظهر وبان من آثارهن ورم ومنه قول جرير: إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب

أي ظهر: وبان المقرفات من العراب، ويحتمل أن يكون قوله في هذه الآية: مبين: اسم فاعل أبان المتعدية، والمفعول محذوف للتعميم:

أي مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم، وما يضركم لتجتلبوا النفع، وتجتنبوا الضر، والأول أظهر. والله أعلم أعلم.

قوله تعالى: {فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به وبرسله، وكل ما يجب الإيمان به، وعملوا الفعلات الصالحات من امتثال الأوامر، واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم: أي حسن، هو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناته، وأن الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم: أي النار الشديد حرها، وفي هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات بمثل ذلك في القرآن كثيرة كقوله تعالى {نَبِّىءْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلاٌّلِيمُ} وقوله {غَافِرِ ٱلذَّنبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ} إلى غير ذلك من الآيات، وقد أوضحناها في غير هذا الموضع وقوله في هذه الآية الكريمة {وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ} قال مجاهد: معاجزين يثبطون الناس عن متابعة النَّبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: معاجزين أي مغالبين ومشاقين، وعن الفراء معاجزين: معاندين. وعن الأخفش معاجزين: معاندة مسابقين، وعن الزجاج معاجزين: أي ظانين أنهم يعجزوننا، لأنهم ظنوا ألا بعث، وأن الله لا يقدر عليهم.

واعلم: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور: معاجزين بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل عاجزه، وقرأه ابن كثير، وأبو عمرو: معجزين بلا ألف مع تشديد الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر بحسب الوضع العربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفين، لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، والمفاعلة تقتضي الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك، واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من طريقين.

الأولى: هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى معاجزين في الآية أنهم يعاجزون الأنبياء وأتباعهم، فيحاول كل واحد منهما إعجاز الآخر فالأنبياء وأتباعهم، يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن الله تعالى، والكفار يقاتلون الأنبياء، وأتباعهم، ويمانعونهم، ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله. وهذا الوجه ظاهر كما قال تعالى {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُو} وعليه فمفعول معاجزين معاجزين محذوف: أي معاجزين الأنبياء وأتباعهم، أي مغالبين لهم، ليعجزوهم عن إقامة الحق.

الطريقة الثانية: هي التي ذكرناها آنفاً عن الزجاج أن معنى معاجزين: ظانين أنهم يعجزون ربهم، فلا يقدر عليهم لزعمهم أنه لا يقدر على بعثهم بعد الموت كما قال تعالى {زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَن لَّن يُبْعَثُو} وكما قال تعالى {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ} وقال تعالى عنهم إنهم قالوا {وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} {وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ} وعلى هذا القول فالكفار معاجزين الله في زعمهم الباطل، وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب، وأنهم لا يعجزون ربهم بحال كقوله تعالى {وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَـٰفِرِينَ} وقوله {فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} وقوله {وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلاٌّرْضِ وَلاَ فِى ٱلسَّمَآءِ} وقوله تعالى في الجن {وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلاٌّرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَب} إلى غير ذلك من الآيات.

وقد قدمنا أن مما يوضح هذا الوجه الأخير قول كعب بن مالك رضي الله عنه: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب

ومراده بسخينة قريش: يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم، والله غالبهم بلا شك والوجه الأول أظهر. وأما على قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: معجزين بكسر الجيم المشددة، بلا ألف، فالأظهر أن المعنى معجزين: أي مثبطين من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه، وقيل معجزين من اتبع النَّبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك: أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم، يعنون أنهم يحسبون المسلمين سفهاء لا عقول لهم، حيث ارتكبوا أمراً غير الحزم والصواب، وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم كما قال تعالى عن إخوانهم المنافقين {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوۤاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ آمَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلاۤ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ} وقوله في هذه الآية الكريمة {وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَ}.

اعلم أولاً: أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده وإصلاحه، ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى هنا {وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَ} أي سعوا في إبطالها وتكذيبها بقولهم: إنها سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين، ونحو ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً قوله تعالى {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلاٌّرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَ} ومن إطلاق السعي في العمل للإصلاح قوله تعالى {إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُور} وقوله {وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ * وَهُوَ يَخْشَىٰ} إلى غير ذلك من الآيات.

ومن إطلاق السعي على الخير والشر معاً قوله تعالى {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ} إلى قوله {وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ} وهذه الآية التي ذكرها هنا في سورة الحج التي هي قوله تعالى {فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ} جاء معناها واضحاً في سورة سبأ في قوله تعالى {لِّيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ} فالعذاب من الرجز الأليم المذكور في سبأ هو عذاب الجحيم المذكور في الحج.

قوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِىۤ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان:

الأول: أن تمنى بمعنى: قرأ وتلا ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر

وقول الآخر: تمنى كتاب الله آخر ليلة تمنى داود الزبور على رسل

فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا.

وفي صحيح البخاري، عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى: قرأ وتلا. هو قول أكثر المفسرين.

القول الثاني: أن تمنى في الآية من التمني المعروف، وهو تمنية إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسله، ومفعول ألقى محذوف فعلى أن تمنى بمعنى: أحب إيمان أمته، وعلق أمله بذلك، فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس، والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول ما تمنى.

ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصدّ بها عما تمناه الرسول أو النَّبي، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك.

وهل أن تمنى بمعنى: قرأ. ففي مفعول ألقى تقديران:

أحدهما: من جنس الأول: أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو النَّبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤه، ويتلوه الرسول أو النَّبي، وعلى هذا التقدير فلا إشكال.

وأما التقدير الثاني: فهو ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها.

وقوله {فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ} يستأنس به لهذا التقدير.

وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق قالوا: سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فلما بلغ: {أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ * وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلاٍّخْرَىٰ} ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظناً منهم أن قومهم أسلموا، فوجدوهم على كفرهم.

وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك: بأمثلة متعددة، وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين: وهو أن الشيطان ألقى على لسان النَّبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعنون: اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى، في اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى: {إِنْ هِىَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ} وليس من المعقول أن النَّبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم، إلا وغضبوا، ولم يسجدوا لأن العبرة بالكلام الأخير، مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطاناً على النَّبي صلى الله عليه وسلم، وإخوانه من الرسل، وأتباعهم المخلصين كقوله تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} وقوله تعالى:

{إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ إِلاَّ مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ} وقوله تعالى {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلاٌّخِرَةِ} وقوله: {وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ}. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح، فأي سلطان له أكبر من ذلك.

ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النَّبي صلى الله عليه وسلم: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَىٰ} وقوله {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} وقوله في القرآن العظيم: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ} وقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌلاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم.

مسألة

اعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاً، ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب، والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي متروك، وقد بين البزار رحمه الله: أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير، مع الشك الذي وقع في وصله، وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره، لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير، لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها.

فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكورة، وقال البزار: لا يرى متصلاً إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد، وهو ثقة مشهور، وقال البزار: وإنما يروى من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. والكلبي متروك.

فتحصل أن قصة الغرانيق، لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي شك رواية في الوصل، ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفه، ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح.

وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا، ولا يثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته، بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلاٌّقَاوِيلِ} وقوله {وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ}. وقوله {وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَـٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيل} فنفى المقاربة للركون فضلاً عن الركون، ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل، وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة: أن هذه القصة من وضع الزنادقة وأبطلها ابن العربي المالكي، والفخر الرازي وجماعات كثيرة، وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح، ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال.

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري:

إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذلك من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض، لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها، دل ذلك على أن لها أصلاً. فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة أحسنها، وأقربها: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيلاً تتخلله سكتات، فلما قرأ {وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلاٍّخْرَىٰ} قال الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى الخ فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم، وهو برىء ومن ذلك براءة الشمس من اللمس، وقد أوضحنا هذه المسألة في رحلتنا إيضاحاً وافياً، واختصرناها هنا، وفي كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.

والحاصل: أن القرآن دل على بطلانها، ولم تثبت من جهة النقل، مع استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعاً، ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان. فتبين أن نطق النَّبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر، ولو سهواً مستحيل شرعاً، وقد دل القرآن على بطلانه، وهو باطل قطعاً على كل حال، والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها: غرنوق كزنبور وفردوس، وفيه لغات غير ذلك، يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله كالطير البيض، فتشفع عنده لعابديها قبحهم الله ما أكفرهم، ونحن وإن ذكرنا أن قوله {فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ} يستأنس به لقول من قال: إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره:

ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي، ومعناه الإبطال والإزالة من قولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان، ليس مما يقرؤه الرسول أو النَّبي، فالذي يظهر لنا أنه الصواب. وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النَّبي: الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنهم سحر أو شعر، أو أساطير الأولين، وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده.

والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، لأنه قال {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} ثم قال {وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ} فقوله {وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ}. يدل على الشيطان يلقي عليهم، أن الذي يقرأه النَّبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء، ويكون ذلك فتنة لهم، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم، ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه: فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة، والعلم عند الله تعالى.

وعلى هذا القول، فمعنى نسخ ما يلقى الشيطان: إزالته وإبطاله، وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم.

ومعنى يحكم آياته: يتقنها بالإحكام، فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور، وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقى في قراءة الرسول والنَّبي، فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم.

بذلك الامتحان، جاء موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مراراً كقوله {وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلنَّارِ إِلاَّ مَلَـٰئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِيمَـٰناً وَلاَ يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَـٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ} وقوله تعالى {وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ} وقوله {وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَـٰكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلقُرْءَانِ} أي لأنها فتنة، كما قال {أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ * إِنَّا جَعَلْنَـٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّـٰلِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىۤ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ}. لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس، فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم إلى غير ذلك من الآيات، كما تقدم إيضاحه مراراً، والعلم عند الله تعالى واللام في قوله {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ} الأظهر أنها متعلقة، بألقى أي ألقى الشيطان في أمنية الرسل والأنبياء، ليجعل الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض، خلافاً للخوفي القائل: إنها متعلقة بيحكم، وابن عطية القائل: إنها متعلقة بينسخ. ومعنى كونه: فتنة لهم أنه سبب لتماديهم في الضلال والكفر، وقد أوضحنا معاني الفتنة في القرآن سابقاً، وبينا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار، ليظهر بسبكه فيها أخالص هو أم زائف، وأنها في القرآن تطلق على معان متعددة منها: الوضع في النار، ومنه قوله تعالى {يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ} أي يحرقون بها. وقوله تعالى {إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ} أي أحرقوهم بنار الأخدود على أظهر التفسيرين، ومنها: الاختبار وهو أكثر استعالاتها في القرآن، كقوله تعالى {إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ} وقوله تعالى {وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً} وقوله تعالى {وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لاّسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقاً لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} ومنها: نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال كقوله {وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} أي شرك بدليل قوله {وَيَكُونَ ٱلدِّينُ للَّهِ وقوله في الأنفال {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ} ومما يوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلٰه إلا الله» الحديث. فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية، لأن خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة، ومنه بهذا المعنى قوله هنا {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} وقد جاءت الفتنة في موضع بمعنى الحجة، وهو قوله تعالى في الأنعام {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} أي حجتهم كما هو الظاهر.

واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين:

أحدهما: مرض بالنفاق والشك والكفر، ومنه قوله تعالى في المنافقين {فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضً} وقوله هنا {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} أي كفر وشك.

والثاني: منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي ميل إلى الزنى ونحوه، والعرب تسميى انطواء القلب على الأمور الخبيثة: مرضاً وذلك معروف في لغتهم ومنه قول الأعشى: حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض

وقوله هنا {وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ} قد بينا في سورة البقرة الآيات القرآنية الدالة على سبب قسوة القلوب في الكلام على قوله {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّن بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} وآية الحج هذه تبين أن ما أشهر على ألسنة أهل العلم،

من أن النَّبي هو من أوحى إليه وحي، ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النَّبي الذي أوحى إليه، وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح، لأن قوله تعالى {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىٍّ}. يدل على أن كلاً منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أن النَّبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته، وأن النَّبي المرسل الذي هو غير الرسول، هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة، كما بينه تعالى بقوله {يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُو} وقوله في هذه الآية {فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ} أي تخشع وتخضع وتطمئن.

قوله تعالى: {وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ}. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أن الكفار لا يزالون في مرية، أي شك وريب منه: أي من هذا القرآن العظيم كما هو الظاهر، واختاره ابن جرير وهو قول ابن جريج، كما نقله عنهم ابن كثير: وقال سعيد بن جبير، وابن زيد: في {مِرْيَةٍ مِّنْهُ}: أي في شك مما ألقى الشيطان، وذكر تعالى في هذه الآية: أنهم لا يزالون كذلك، حتى تأتيهم الساعة: أي القيامة بغتة: أي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قد روى مجاهد عن أبي بن كعب: أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر، وكذا قال مجاهد وعكرمة، وسعيد بن جبير وغير واحد: واختاره ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسيره ثم قال: وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له، وكذا قال الضحاك والحسن البصري، ثم قال: وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به ا هـ. محل الغرض من ابن كثير.

وقد ذكرنا مراراً أَنا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم: يوم القيامة، لا يوم بدر، وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم العقيم، بقوله{ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ}. وذلك يوم القيامة وقوله: يومئذ: أي يوم إذ تأتيهم الساعة، أو يأتيهم عذاب عقيم، وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة، وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار، لأنهم لا خير لهم فيه، وقد أصابهم ما أصابهم.

قوله تعالى: {ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة له، وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً، لأن في الدنيا ملوكاً من المخلوقين، ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله جل وعلا وحده، وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له، ومعلوم أن الملك هو الذي له الحكم بين الخلق بينه في غير هذا الموضع كقوله {مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ} وقوله {ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ} وقوله {لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ} وقوله تعالى {وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّوَرِ}. إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: {فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأايـٰتِنَا فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ}. إدخال الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة المذكور هنا وكون الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين: يتضمن تفصيل حكم الله بينهم في قوله {يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} وما ذكره هنا من الوعد والوعيد قد بينا الآيات الدالة على معناه مرراً بكثرة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوۤاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَٰزِقِينَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن المؤمنين الذين هاجروا في سبيل الله، ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد، لأن هذا هو الأغلب في قتل من قتل منهم، أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في غير جهاد، أنه تعالى أقسم ليرزقهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين، وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً في غير هذا الموضع.

أما الذين قتلوا في سبيل الله: فقد بين الله جل وعلا أنه يرزقهم رزقاً حسناً، وذلك في قوله تعالى {وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} ولا شك أن ذلك الذي يرزقهم رزق حسن، وأما الذين ماتوا في قتال المذكورين في قوله هنا: أو ماتوا، فقد قال الله فيهم {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَـٰجِراً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ ٱللَّهِ} ولا شك أن من وقع أجره على الله: أن الله يرزقه الرزق الحسن كما لا يخفى.

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة.

وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية طرفاً منها والعلم عند الله تعالى، وقوله تعالى في هذه الآية {ثُمَّ قُتِلُوۤ} قرأه ابن عامر بتشديد التاء والباقون بتخفيفها.

قوله تعالى: {ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَـٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ}. ذكر غير واحد من المفسرين: أن الإشارة في قوله: ذلك راجعة إلى نصرة من ظلم من عباده المؤمنين المذكور قبله في قوله {ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ} أي ذلك النصر المذكور كائن بسبب أنه قادر لا يعجز عن نصرة من شاء نصرته، ومن علامات قدرته الباهرة: أنه يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل أو بسبب أنه خالق الليل والنهار، ومصرفهما، فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر والبغي والانتصار، وأنه سميع لما يقولون، بصير بما يفعلون: أي وذلك الوصف بخلق النهار والليل والإحاطة بما يجري فيهما، والإحاطة بكل قول وفعل بسبب أن الله هو الحق: أي الثابت الإلهية والاستحقاق للعبادة وحده، وأَن كل ما يدعى إلٰهاً غيره باطل وكفر، ووبال على صاحبه، وأنه جل وعلا هو العلي الكبير، الذي هو أعلا من كل شيء وأعظم وأكبر سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

وقد أشار تعالى لأول ما ذكرنا. بقوله {ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ}،ولآخره بقوله {ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ}.

والأظهر عندي: أن الإشارة في قوله ذلك: راجعة إلى ما هو أعم من نصرة المظلوم، وأنها ترجع لقوله {ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} إلى ما ذكره من نصرة المظلوم: أي ذلك المذكور من كون الملك له وحده، يوم القيامة، وأنه الحاكم وحده بين خلقه، وأنه المدخل الصالحين جنات النعيم والمعذب الذين كفروا العذاب المهين، والناصر من بغى عليه من عباده المؤمنين، بسبب أنه القادر على كل شيء، ومن أدلة ذلك: أنه يولج الليل في النهار إلى آخر ما ذكرنا. وهذا الذي وصف به نفسه هنا من صفات الكمال والجلال ذكره في غير هذا الموضع كقوله في سورة لقمان، مبيناً أن من اتصف بهذه الصفات قادر على إحياء الموتى، وخلق الناس {مَّا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَٰحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ}.

ثم استدل على قدرته على الخلق والبعث، فقال: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِىۤ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَـٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ} فهذه الصفات الدالة على كمال قدرته، استدل بها على قدرته في الحج، وفي لقمان. وإيلاج كل من الليل والنهار في الآخر فيه معنيان:

الأول: وهو قول الأكثر: من أن إيلاج كل واحد منهما في الآخر، إنما هو بإدخال جزء منه فيه، وبذلك يطول النهار في الصيف، لأنه أولج فيه شيء من الليل ويطول الليل في الشتاء: لأنه أولج فيه شيء من النهار، وهذا من أدلة قدرته الكاملة.

المعنى الثاني: هو أن إيلاج أحدهما في الآخر، هو تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذلك، بغيبوبة الشمس. وضياء ذلك في مكان ظلمة هذا كما يضيء البيت المغلق بالسراج، ويظلم بفقده. ذكر هذا الوجه الزمخشري، وكأنه يميل إليه والأول أظهر، وأكثر قائلاً، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَـٰطِلُ} قرأه حفص وحمزة والكسائي: يدعون بالياء التحتية، وقرأه الباقون: بتاء الخطاب الفوقية.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 339

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلاٌّبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ * وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ * وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ * قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ * فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ * وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِىۤ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ * وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ * ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ * وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأايـٰتِنَا فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ * وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوۤاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَٰزِقِينَ * لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ * ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ * ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَـٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ}

قوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَ}. بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كفار مكة الذين كذبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ينبغي لهم أن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، لأنهم إذا سافروا مروا بأماكن قوم صالح، وأماكن قوم لوط، وأماكن قوم هود، فوجدوا بلادهم خالية وآثارهم منطمسة لم يبق منهم داع ولا مجيب، لتكذيبهم رسلهم، وكفرهم بربهم، فيدركون بعقولهم: أن تكذيبهم نبيهم لا يؤمن أن يسبب لهم من سخط الله مثل ما حل بأولئك الذين مروا بمساكنهم خالية، قد عم أهلها الهلاك، وتكون لهم آذان يسمعون بها ما قص الله في كتابه على نبيه من أخبار تلك الأمم، وما أصابها من الإهلاك المستأصل والتدمير، فيحذروا أن يحل بهم مثل ما حل بأولئك.

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة كقوله تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ} ثم بين تهديده لكفار مكة بما فعل بالأمم الماضية في قوله: {وَلِلْكَـٰفِرِينَ أَمْثَـٰلُهَ} وكقوله في قوم لوط: {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} وكقوله فيهم: {وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ}، وكقوله في قوم لوط وقوم شعيب: {أَصْحَـٰبُ ٱلاٌّيْكَةِ لَظَـٰلِمِينَ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ} لأن معنى الآيتين: أن ديارهم على ظهر الطريق الذي يمرون فيه المعبر عنه بالسبيل والإمام، والآيات بمثل هذا كثيرة. وقد قدمنا منها جملاً كافية في سورة المائدة وغيرها.

والآية تدل على أن محل العقل: في القلب، ومحل السمع: في الأذن، فما يزعمه الفلاسفة من أن محل العقل الدماغ باطل، كما أوضحناه في غير هذا الموضع، وكذلك قول من زعم أن العقل لا مركز له أصلاً في الإنسان، لأنه زماني فقط لإمكاني فهو في غاية السقوط والبطلان كما ترى.

قوله تعالى: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى ٱلاٌّبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَىٰ ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ}. قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة بني إسرائيل، في الكلام على قوله تعالى: {وَمَن كَانَ فِى هَـٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِى ٱلاٌّخِرَةِ أَعْمَىٰ}. مع بعض الشواهد العربية، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون من النَّبي صلى الله عليه وسلم تعجيل العذاب الذي يعدهم به طغياناً وعناداً.

والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة في القرآن كقوله تعالى: {وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ} وقوله: {يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَـٰفِرِينَ} وقوله: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ}.

وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى في مواضع متعددة، من هذا الكتاب المبارك في سورة الأنعام في الكلام على قوله: {مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} وفي يونس في الكلام على قوله: {أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ} إلى غير ذلك من المواضع.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ} الظاهر أن المراد بالوعد هنا: هو ما أوعدهم به من العذاب الذي يستعجلون نزوله.

والمعنى: هو منجز ما وعدهم به من العذاب، إذا جاء الوقت المحدد لذلك كما قال تعالى: {وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} وقوله تعالى: {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ} وقوله تعالى: {أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْتُمْ بِهِ ءَآأنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ} وبه تعلم أن الوعد يطلق في القرآن على الوعد بالشر.

ومن الآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: {قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ} فإنه قال في هذه الآية في النار: وعدها الله بصيغة الثلاثي الذي مصدره الوعد، ولم يقل أوعدها وما ذكر في هذه الآية، من أن ما وعد به الكفار من العذاب واقع لا محالة، وأنه لا يخلف وعده بذلك، جاء مبيناً في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة قۤ {قَالَ لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ} والصحيح أن المراد بقوله: {مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ} أن ما أوعد الكفار به من العذاب، لا يبدل لديه، بل هو واقع لا محالة، وقوله تعالى: {كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ} أي وجب وثبت فلا يمكن عدم وقوعه بحال وقوله تعالى: {إِن كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ ٱلرٌّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ} كما أوضحناه في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب في سورة الأنعام، في الكلام على قوله تعالى: {قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ}. وأوضحنا أنما أوعد به الكفار لا يخلف بحال، كما دلت عليه الآيات المذكورة. أما ما أوعد به عصاة المسلمين، فهو الذي يجوز ألا ينفذه وأن يعفو كما قال تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ}.

وبالتحقيق الذي ذكرنا: تعلم أن الوعد يطلق في الخير والشر كما بينا، وإنما شاع على ألسنة كثير من أهل التفسير، من أن الوعد لا يستعمل إلا في الوعد بخير وأنه هو الذي لا يخلفه الله، وأما إن كان المتوعد به شراً، فإنه وعيد وإيعاد. قالوا: إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً، وعن الإيعاد كرماً، وذكروا عن الأصمعي أنه قال: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا، فذكر آية وعيد، فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً، أما سمعت قول الشاعر: ولا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا انثنى عن سطوة المتهدد

فإنّي وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي

فيه نظر من وجهين.

الأول: هو ما بيناه آنفاً من إطلاق الوعد في القرآن على التوعد بالنار، والعذاب كقوله تعالى: {ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو} وقوله تعالى: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ} لأن ظاهر الآية الذي لا يجوز العدول عنه، ولن يخلف الله وعده في حلول العذاب الذي يستعجلونك به بهم، لأنه مقترن بقوله: {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ} فتعلقه به هو الظاهر.

الثاني: هو ما بينا أن ما أوعد الله به الكفار لا يصح أن يخلفه بحال، لأن ادعاء جواز إخلافه، لأنه إيعاد وأن العرب تعد الرجوع عن الإيعاد كرماً يبطله أمران:

الأول: أنه يلزمه جواز ألا يدخل النار كافر أصلاً، لأن إيعادهم بإدخالهم النار مما زعموا أن الرجوع عنه كرم، وهذا لا شك في بطلانه.

الثاني: ما ذكرنا من الآيات الدالة: على أن الله لا يخلف ما أوعد به الكفار من العذاب كقوله: {قَالَ لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ} وقوله تعالى فيهم: {فَحَقَّ وَعِيدِ} وقوله فيهم: {فَحَقَّ عِقَابِ} ومعنى حق: وجب وثبت، فلا وجه لانتفائه بحال، كما أوضحناه هنا وفي غير هذا الموضع.

قوله تعالى: {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن اليوم عنده جل وعلا كألف سنة مما يعده خلقه، وما ذكره هنا من كون اليوم عنده كألف سنة، أشار إليه في سورة السجدة بقوله: {يُدَبِّرُ ٱلاٌّمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} وذكر في سورة المعارج أن مقدار اليوم خمسون ألف سنة وذلك في قوله: {تَعْرُجُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}. فآية الحج، وآية السجدة متوافقتان تصدق كل واحدة منهما الأخرى، وتماثلها في المعنى. وآية المعارج تخالف ظاهرهما لزيادتها عليهما بخمسين ضعفاً. وقد ذكرنا وجه الجمع بين هذه الآيات في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب. وسنذكره إن شاء الله هنا ملخصاً مختصراً. ونزيد عليه بعض ما تدعو الحاجة إليه.

فقد ذكرنا ما ملخصه: أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلاً من ابن عباس، وسعيد بن المسيب، سئل عن هذه الآيات: فلم يدر ما يقوله فيها، ويقول: لا أدري، ثم ذكرنا أن للجمع بينهما وجهين: الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك، عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج: هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض ويوم الألف في سورة السجدة، هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى ويوم الخمسين ألفاً، هو يوم القيامة.

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة، وأن اختلاف زمن اليوم إنما هو باعتبار حال المؤمن، وحال الكافر لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر كما قال تعالى: {فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} اهـ. ذكر هذين الوجهين صاحب الإتقان.

وذكرنا أيضاً في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب، عن آيات الكتاب في سورة الفرقان، في الكلام على قوله تعالى: {أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيل} ما ملخصه: أن آية الفرقان هذه تدل على انقضاء الحساب في نصف نهار، لأن المقيل القيلولة أو مكانها وهي الاستراحة نصف النهار في الحر، وممن قال بانقضاء الحساب في نصف نهار: ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة وابن جبير لدلالة هذه الآية، على ذلك، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره.

وفي تفسير الجلالين ما نصه: وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار، كما ورد في حديث انتهى منه، مع أنه تعالى ذكر أن مقدار يوم القيامة خمسون ألف سنة في قوله تعالى: {فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} وهو يوم القيامة بلا خلاف في ذلك.

والظاهر في الجواب: أن يوم القيامة يطول على الكفار ويقصر على المؤمنين، ويشير لهذا قوله تعالى بعد هذا بقليل {ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ عَسِير} فتخصيصه عسر ذلك اليوم بالكافرين: يدل على أن المؤمنين ليسوا كذلك وقوله تعالى:

{فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ * عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ} يدل بمفهوم مخالفته على أنه يسير على المؤمنين غير عسير كما دل عليه قوله تعالى: {مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَـٰفِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ}.

وقال ابن جرير: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، أنبأنا عمرو بن الحارث: أن سعيداً الصواف حدثه أنه بلغه: أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين، حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس، وأنهم يتقلبون في رياض الجنة، حتى يفرغ من الناس وذلك قوله: {أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيل} ونقله عنه ابن كثير في تفسيره، وأما على قول من فسر المقيل في الآية بأنه المأوى والمنزل كقتادة رحمه الله، فلا دلالة في الآية لشيء مما ذكرنا. ومعلوم أن من كان في سرور ونعمة، أنه يقصر عليه الزمن الطويل قصراً شديداً، بخلاف من كان في العذاب المهين والبلايا والكروب، فإن الزمن القصير يطول عليه جداً، وهذا أمر معروف، وهو كثير في كلام العرب. وقد ذكرنا في كتابنا المذكور بعض الشواهد الدالة عليه، كقول أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول

وقول الآخر:

فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار

وقول الآخر:

ليلي وليلي نفى نومي اختلافهما في الطول والطول طوبى لي لو اعتدلا

يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلي وإن جادت به بخلا

ونحو هذا كثير جداً في كلام العرب، ومن أظرف ما قيل فيه ما روي عن يزيد بن معاوية أنه قال: لا أسأل الله تغييراً لما فعلت نامت وقد أسهرت عيني عيناها

فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها

وقد ورد بعض الأحاديث بما يدل على ظاهر آية الحج، وآية السجدة.

وسنذكر هنا طرفاً منه بواسطة نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الحج. قال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني عبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام» ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي: حسن صحيح.

وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفاً فقال: حدثني يعقوب ثنا ابن علية، ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة، عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء، بمقدار نصف يوم، قلت: وما مقدار نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قال: {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ} وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو المغيرة، حدثني صفوان عن شريح بن عبيد، عن سعد بن أبي وقاص، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم، قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة».

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن سماك عن عكرمة، عن ابن عباس {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} قال: من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض. ورواه ابن جرير عن ابن بشار، عن ابن المهدي وبه قال مجاهد، وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية. وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: {يُدَبِّرُ ٱلاٌّمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} اهـ محل الغرض من ابن كثير، وظواهر الأحاديث التي ساق يمكن الجمع بينها وبين ما ذكرنا من أن أصل اليوم كألف سنة، ولكنه بالنسبة إلى المؤمنين يقصر ويخف، حتى يكون كنصف نهار. والله تعالى أعلم. وقرأ هذا الحرف ابن كثير، وحمزة، والكسائي: {كَأَلْفِ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ} بياء الغيبة، وقرأه الباقون {تَعُدُّونَ} بتاء الخطاب ومعنى القراءتين واضح، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ}. تقدمت قريباً الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في الكلام على قوله تعالى {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ} وإلى قوله {وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ}.

قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ}.

أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أن يقول للناس {إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ} أي إني لست بربكم، ولا بيدي هدايتكم ولا عليَ عقابكم يوم القيامة، ولكني مخوف لكم من عذاب الله وسخطه.

والآيات بهذا المعنى كثيرة جداً كقوله تعالى {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ} وقوله {إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ} وقوله {إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} وقوله {فَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ ٱلْبَلَـٰغُ} وقوله {إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} وقوله {تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِير} والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وقوله في هذه الآية الكريمة: مبين الظاهر أنه الوصف من أبان الرباعية اللازمة التي بمعنى بان، والعرب تقول: أبان فهو بين معنى بان، فهو بين من اللازم الذي ليس بمتعد إلى المفعول، ومنه قول كعب بن زهير: قنواء في حرتيها للبصير عتق مبين وفي الخدين تسهيل

فقوله: عتق مبين: أي كرم ظاهر ومن أبان اللازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور

يعني لظهر وبان من آثارهن ورم ومنه قول جرير: إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب

أي ظهر: وبان المقرفات من العراب، ويحتمل أن يكون قوله في هذه الآية: مبين: اسم فاعل أبان المتعدية، والمفعول محذوف للتعميم:

أي مبين لكم في إنذاري كل ما ينفعكم، وما يضركم لتجتلبوا النفع، وتجتنبوا الضر، والأول أظهر. والله أعلم أعلم.

قوله تعالى: {فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين آمنوا به وبرسله، وكل ما يجب الإيمان به، وعملوا الفعلات الصالحات من امتثال الأوامر، واجتناب النواهي لهم من الله مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم: أي حسن، هو ما يرزقهم من أنواع النعيم في جناته، وأن الذين عملوا بخلاف ذلك فهم أصحاب الجحيم: أي النار الشديد حرها، وفي هذه الآية وعد لمن أطاعه ووعيد لمن عصاه. والآيات بمثل ذلك في القرآن كثيرة كقوله تعالى {نَبِّىءْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلاٌّلِيمُ} وقوله {غَافِرِ ٱلذَّنبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ} إلى غير ذلك من الآيات، وقد أوضحناها في غير هذا الموضع وقوله في هذه الآية الكريمة {وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ} قال مجاهد: معاجزين يثبطون الناس عن متابعة النَّبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين. وقال ابن عباس: معاجزين أي مغالبين ومشاقين، وعن الفراء معاجزين: معاندين. وعن الأخفش معاجزين: معاندة مسابقين، وعن الزجاج معاجزين: أي ظانين أنهم يعجزوننا، لأنهم ظنوا ألا بعث، وأن الله لا يقدر عليهم.

واعلم: أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين قرأه الجمهور: معاجزين بألف بين العين والجيم بصيغة المفاعلة اسم فاعل عاجزه، وقرأه ابن كثير، وأبو عمرو: معجزين بلا ألف مع تشديد الجيم المكسورة على صيغة اسم الفاعل من عجزه.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر بحسب الوضع العربي في قراءة الجمهور معاجزين: هو اقتضاء طرفين، لأن الظاهر لا يعدل عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، والمفاعلة تقتضي الطرفين إلا لدليل يصرف عن ذلك، واقتضاء المفاعلة الطرفين في الآية من طريقين.

الأولى: هي ما قاله ابن عرفة من أن معنى معاجزين في الآية أنهم يعاجزون الأنبياء وأتباعهم، فيحاول كل واحد منهما إعجاز الآخر فالأنبياء وأتباعهم، يحاولون إعجاز الكفار وإخضاعهم لقبول ما جاء عن الله تعالى، والكفار يقاتلون الأنبياء، وأتباعهم، ويمانعونهم، ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله. وهذا الوجه ظاهر كما قال تعالى {وَلاَ يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُو} وعليه فمفعول معاجزين معاجزين محذوف: أي معاجزين الأنبياء وأتباعهم، أي مغالبين لهم، ليعجزوهم عن إقامة الحق.

الطريقة الثانية: هي التي ذكرناها آنفاً عن الزجاج أن معنى معاجزين: ظانين أنهم يعجزون ربهم، فلا يقدر عليهم لزعمهم أنه لا يقدر على بعثهم بعد الموت كما قال تعالى {زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَن لَّن يُبْعَثُو} وكما قال تعالى {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِىَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحىِ ٱلْعِظَـٰمَ وَهِىَ رَمِيمٌ} وقال تعالى عنهم إنهم قالوا {وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} {وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ} وعلى هذا القول فالكفار معاجزين الله في زعمهم الباطل، وقد بين تعالى في آيات كثيرة أن زعمهم هذا كاذب، وأنهم لا يعجزون ربهم بحال كقوله تعالى {وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَـٰفِرِينَ} وقوله {فَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} وقوله {وَمَآ أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلاٌّرْضِ وَلاَ فِى ٱلسَّمَآءِ} وقوله تعالى في الجن {وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِى ٱلاٌّرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَب} إلى غير ذلك من الآيات.

وقد قدمنا أن مما يوضح هذا الوجه الأخير قول كعب بن مالك رضي الله عنه: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب

ومراده بسخينة قريش: يعني أنهم يحاولون غلبة ربهم، والله غالبهم بلا شك والوجه الأول أظهر. وأما على قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: معجزين بكسر الجيم المشددة، بلا ألف، فالأظهر أن المعنى معجزين: أي مثبطين من أراد الدخول في الإيمان عن الدخول فيه، وقيل معجزين من اتبع النَّبي صلى الله عليه وسلم ومعنى ذلك: أنهم ينسبونهم إلى العجز من قولهم: عجزه بالتضعيف إذا نسبه إلى العجز الذي هو ضد الحزم، يعنون أنهم يحسبون المسلمين سفهاء لا عقول لهم، حيث ارتكبوا أمراً غير الحزم والصواب، وهو اتباع دين الإسلام في زعمهم كما قال تعالى عن إخوانهم المنافقين {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوۤاْ أَنُؤْمِنُ كَمَآ آمَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلاۤ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ} وقوله في هذه الآية الكريمة {وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَ}.

اعلم أولاً: أن السعي يطلق على العمل في الأمر لإفساده وإصلاحه، ومن استعماله في الإفساد قوله تعالى هنا {وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَ} أي سعوا في إبطالها وتكذيبها بقولهم: إنها سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين، ونحو ذلك. ومن إطلاق السعي في الفساد أيضاً قوله تعالى {وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلاٌّرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَ} ومن إطلاق السعي في العمل للإصلاح قوله تعالى {إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُور} وقوله {وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ * وَهُوَ يَخْشَىٰ} إلى غير ذلك من الآيات.

ومن إطلاق السعي على الخير والشر معاً قوله تعالى {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ} إلى قوله {وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ} وهذه الآية التي ذكرها هنا في سورة الحج التي هي قوله تعالى {فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ} جاء معناها واضحاً في سورة سبأ في قوله تعالى {لِّيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ} فالعذاب من الرجز الأليم المذكور في سبأ هو عذاب الجحيم المذكور في الحج.

قوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِىۤ أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ ٱللَّهُ ءَايَـٰتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من التفسير معروفان:

الأول: أن تمنى بمعنى: قرأ وتلا ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادر

وقول الآخر: تمنى كتاب الله آخر ليلة تمنى داود الزبور على رسل

فمعنى تمنى في البيتين قرأ وتلا.

وفي صحيح البخاري، عن ابن عباس أنه قال: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته: إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وكون تمنى بمعنى: قرأ وتلا. هو قول أكثر المفسرين.

القول الثاني: أن تمنى في الآية من التمني المعروف، وهو تمنية إسلام أمته وطاعتهم لله ولرسله، ومفعول ألقى محذوف فعلى أن تمنى بمعنى: أحب إيمان أمته، وعلق أمله بذلك، فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس، والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول ما تمنى.

ومعنى كون الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه: أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصدّ بها عما تمناه الرسول أو النَّبي، فصار الإلقاء كأنه واقع فيها بالصد عن تمامها والحيلولة دون ذلك.

وهل أن تمنى بمعنى: قرأ. ففي مفعول ألقى تقديران:

أحدهما: من جنس الأول: أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أو النَّبي الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرؤه، ويتلوه الرسول أو النَّبي، وعلى هذا التقدير فلا إشكال.

وأما التقدير الثاني: فهو ألقى الشيطان في أمنيته أي قراءته ما ليس منها ليظن الكفار أنه منها.

وقوله {فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ} يستأنس به لهذا التقدير.

وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق قالوا: سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فلما بلغ: {أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّـٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ * وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلاٍّخْرَىٰ} ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وشاع في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، حتى رجع المهاجرون من الحبشة ظناً منهم أن قومهم أسلموا، فوجدوهم على كفرهم.

وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك: بأمثلة متعددة، وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين: وهو أن الشيطان ألقى على لسان النَّبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعنون: اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول لأن النَّبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى، في اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى: {إِنْ هِىَ إِلاَّ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ} وليس من المعقول أن النَّبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة النجم متأخراً عن ذكره لها بخير المزعوم، إلا وغضبوا، ولم يسجدوا لأن العبرة بالكلام الأخير، مع أنه قد دلت آيات قرآنية على بطلان هذا القول، وهي الآيات الدالة على أن الله لم يجعل للشيطان سلطاناً على النَّبي صلى الله عليه وسلم، وإخوانه من الرسل، وأتباعهم المخلصين كقوله تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} وقوله تعالى:

{إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ إِلاَّ مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ} وقوله تعالى {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلاٌّخِرَةِ} وقوله: {وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ}. وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه صلى الله عليه وسلم ذلك الكفر البواح، فأي سلطان له أكبر من ذلك.

ومن الآيات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في النَّبي صلى الله عليه وسلم: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوحَىٰ} وقوله {هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَـٰطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ} وقوله في القرآن العظيم: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ} وقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَكِتَـٰبٌ عَزِيزٌلاَّ يَأْتِيهِ ٱلْبَـٰطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم.

مسألة

اعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاً، ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب، والمفسرون يروون هذه القصة عن ابن عباس من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي متروك، وقد بين البزار رحمه الله: أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير، مع الشك الذي وقع في وصله، وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره، لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير، لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية بن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها.

فقد أخرج البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فيما أحسب، ثم ساق حديث القصة المذكورة، وقال البزار: لا يرى متصلاً إلا بهذا الإسناد، تفرد بوصله أمية بن خالد، وهو ثقة مشهور، وقال البزار: وإنما يروى من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. والكلبي متروك.

فتحصل أن قصة الغرانيق، لم ترد متصلة إلا من هذا الوجه الذي شك رواية في الوصل، ومعلوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفه، ولذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح.

وقال الشوكاني في هذه القصة: ولم يصح شيء من هذا، ولا يثبت بوجه من الوجوه، ومع عدم صحته، بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله كقوله {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلاٌّقَاوِيلِ} وقوله {وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ}. وقوله {وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَـٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيل} فنفى المقاربة للركون فضلاً عن الركون، ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال: هي غير ثابتة من جهة النقل، وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة: أن هذه القصة من وضع الزنادقة وأبطلها ابن العربي المالكي، والفخر الرازي وجماعات كثيرة، وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجود المشركين ثابت في الصحيح، ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال.

وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في فتح الباري:

إن هذه القصة ثابتة بثلاثة أسانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذلك من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض، لأن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها، دل ذلك على أن لها أصلاً. فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة أحسنها، وأقربها: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة ترتيلاً تتخلله سكتات، فلما قرأ {وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلاٍّخْرَىٰ} قال الشيطان لعنه الله محاكياً لصوته: تلك الغرانيق العلى الخ فظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم، وهو برىء ومن ذلك براءة الشمس من اللمس، وقد أوضحنا هذه المسألة في رحلتنا إيضاحاً وافياً، واختصرناها هنا، وفي كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.

والحاصل: أن القرآن دل على بطلانها، ولم تثبت من جهة النقل، مع استحالة الإلقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعاً، ومن أثبتها نسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان. فتبين أن نطق النَّبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر، ولو سهواً مستحيل شرعاً، وقد دل القرآن على بطلانه، وهو باطل قطعاً على كل حال، والغرانيق: الطير البيض المعروفة واحدها: غرنوق كزنبور وفردوس، وفيه لغات غير ذلك، يزعمون أن الأصنام ترتفع إلى الله كالطير البيض، فتشفع عنده لعابديها قبحهم الله ما أكفرهم، ونحن وإن ذكرنا أن قوله {فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ} يستأنس به لقول من قال: إن مفعول الإلقاء المحذوف تقديره:

ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لأن النسخ هنا هو النسخ اللغوي، ومعناه الإبطال والإزالة من قولهم: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، وهذا كأنه يدل على أن الله ينسخ شيئاً ألقاه الشيطان، ليس مما يقرؤه الرسول أو النَّبي، فالذي يظهر لنا أنه الصواب. وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة، وإن لم ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين: هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النَّبي: الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها، كإلقائه عليهم أنهم سحر أو شعر، أو أساطير الأولين، وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده.

والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، لأنه قال {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} ثم قال {وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ} فقوله {وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ}. يدل على الشيطان يلقي عليهم، أن الذي يقرأه النَّبي ليس بحق فيصدقه الأشقياء، ويكون ذلك فتنة لهم، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم، ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه: فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة، والعلم عند الله تعالى.

وعلى هذا القول، فمعنى نسخ ما يلقى الشيطان: إزالته وإبطاله، وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم.

ومعنى يحكم آياته: يتقنها بالإحكام، فيظهر أنها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور، وما ذكره هنا من أنه يسلط الشيطان فيلقى في قراءة الرسول والنَّبي، فتنة للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم.

بذلك الامتحان، جاء موضحاً في آيات كثيرة قدمناها مراراً كقوله {وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلنَّارِ إِلاَّ مَلَـٰئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِيمَـٰناً وَلاَ يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَـٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ} وقوله تعالى {وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِى كُنتَ عَلَيْهَآ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ} وقوله {وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِى أَرَيْنَـٰكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلقُرْءَانِ} أي لأنها فتنة، كما قال {أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ * إِنَّا جَعَلْنَـٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّـٰلِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىۤ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ}. لأنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الشجر لا ينبت في الموضع اليابس، فكيف تنبت شجرة في أصل الجحيم إلى غير ذلك من الآيات، كما تقدم إيضاحه مراراً، والعلم عند الله تعالى واللام في قوله {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ} الأظهر أنها متعلقة، بألقى أي ألقى الشيطان في أمنية الرسل والأنبياء، ليجعل الله ذلك الإلقاء فتنة للذين في قلوبهم مرض، خلافاً للخوفي القائل: إنها متعلقة بيحكم، وابن عطية القائل: إنها متعلقة بينسخ. ومعنى كونه: فتنة لهم أنه سبب لتماديهم في الضلال والكفر، وقد أوضحنا معاني الفتنة في القرآن سابقاً، وبينا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار، ليظهر بسبكه فيها أخالص هو أم زائف، وأنها في القرآن تطلق على معان متعددة منها: الوضع في النار، ومنه قوله تعالى {يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ} أي يحرقون بها. وقوله تعالى {إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ} أي أحرقوهم بنار الأخدود على أظهر التفسيرين، ومنها: الاختبار وهو أكثر استعالاتها في القرآن، كقوله تعالى {إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ} وقوله تعالى {وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً} وقوله تعالى {وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لاّسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقاً لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} ومنها: نتيجة الابتلاء إن كانت سيئة كالكفر والضلال كقوله {وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ} أي شرك بدليل قوله {وَيَكُونَ ٱلدِّينُ للَّهِ وقوله في الأنفال {وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ} ومما يوضح هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلٰه إلا الله» الحديث. فالغاية في الحديث مبينة للغاية في الآية، لأن خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة، ومنه بهذا المعنى قوله هنا {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} وقد جاءت الفتنة في موضع بمعنى الحجة، وهو قوله تعالى في الأنعام {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} أي حجتهم كما هو الظاهر.

واعلم أن مرض القلب في القرآن يطلق على نوعين:

أحدهما: مرض بالنفاق والشك والكفر، ومنه قوله تعالى في المنافقين {فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضً} وقوله هنا {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَـٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} أي كفر وشك.

والثاني: منهما إطلاق مرض القلب على ميله للفاحشة والزنى، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى {فَلاَ تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ} أي ميل إلى الزنى ونحوه، والعرب تسميى انطواء القلب على الأمور الخبيثة: مرضاً وذلك معروف في لغتهم ومنه قول الأعشى: حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض

وقوله هنا {وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ} قد بينا في سورة البقرة الآيات القرآنية الدالة على سبب قسوة القلوب في الكلام على قوله {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّن بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَٱلْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً} وآية الحج هذه تبين أن ما أشهر على ألسنة أهل العلم،

من أن النَّبي هو من أوحى إليه وحي، ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النَّبي الذي أوحى إليه، وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غير صحيح، لأن قوله تعالى {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىٍّ}. يدل على أن كلاً منهما مرسل، وأنهما مع ذلك بينهما تغاير واستظهر بعضهم أن النَّبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوته، وأن النَّبي المرسل الذي هو غير الرسول، هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة، كما بينه تعالى بقوله {يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُو} وقوله في هذه الآية {فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ} أي تخشع وتخضع وتطمئن.

قوله تعالى: {وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ}. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أن الكفار لا يزالون في مرية، أي شك وريب منه: أي من هذا القرآن العظيم كما هو الظاهر، واختاره ابن جرير وهو قول ابن جريج، كما نقله عنهم ابن كثير: وقال سعيد بن جبير، وابن زيد: في {مِرْيَةٍ مِّنْهُ}: أي في شك مما ألقى الشيطان، وذكر تعالى في هذه الآية: أنهم لا يزالون كذلك، حتى تأتيهم الساعة: أي القيامة بغتة: أي فجأة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قد روى مجاهد عن أبي بن كعب: أن اليوم العقيم المذكور يوم بدر، وكذا قال مجاهد وعكرمة، وسعيد بن جبير وغير واحد: واختاره ابن جرير كما نقله عنهم ابن كثير في تفسيره ثم قال: وقال مجاهد وعكرمة في رواية عنهما: هو يوم القيامة لا ليل له، وكذا قال الضحاك والحسن البصري، ثم قال: وهذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به ا هـ. محل الغرض من ابن كثير.

وقد ذكرنا مراراً أَنا بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وذكرنا لذلك أمثلة كثيرة. وبه تعلم أن القرينة القرآنية هنا دلت على أن المراد باليوم العقيم: يوم القيامة، لا يوم بدر، وذلك أنه تعالى أتبع ذكر اليوم العقيم، بقوله{ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ}. وذلك يوم القيامة وقوله: يومئذ: أي يوم إذ تأتيهم الساعة، أو يأتيهم عذاب عقيم، وكل ذلك يوم القيامة. فظهر أن اليوم العقيم: يوم القيامة، وإن كان يوم بدر عقيماً على الكفار، لأنهم لا خير لهم فيه، وقد أصابهم ما أصابهم.

قوله تعالى: {ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ للَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الملك يوم القيامة له، وإن كان الملك في الدنيا له أيضاً، لأن في الدنيا ملوكاً من المخلوقين، ويوم القيامة لا يكون فيه اسم الملك إلا لله جل وعلا وحده، وما ذكره في هذه الآية الكريمة من أن الملك يوم القيامة له، ومعلوم أن الملك هو الذي له الحكم بين الخلق بينه في غير هذا الموضع كقوله {مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ} وقوله {ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَـٰنِ} وقوله {لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ ٱلْقَهَّارِ} وقوله تعالى {وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّوَرِ}. إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: {فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأايـٰتِنَا فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ}. إدخال الذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنة المذكور هنا وكون الكفار المكذبين بآيات الله لهم العذاب المهين: يتضمن تفصيل حكم الله بينهم في قوله {يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} وما ذكره هنا من الوعد والوعيد قد بينا الآيات الدالة على معناه مرراً بكثرة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوۤاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَٰزِقِينَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية: أن المؤمنين الذين هاجروا في سبيل الله، ثم قتلوا بأن قتلهم الكفار في الجهاد، لأن هذا هو الأغلب في قتل من قتل منهم، أو ماتوا على فرشهم حتف أنفهم في غير جهاد، أنه تعالى أقسم ليرزقهم رزقاً حسناً وأنه خير الرازقين، وما تضمنته هذه الآية الكريمة مما ذكرنا جاء مبيناً في غير هذا الموضع.