سورة الحج | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 341 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 341

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

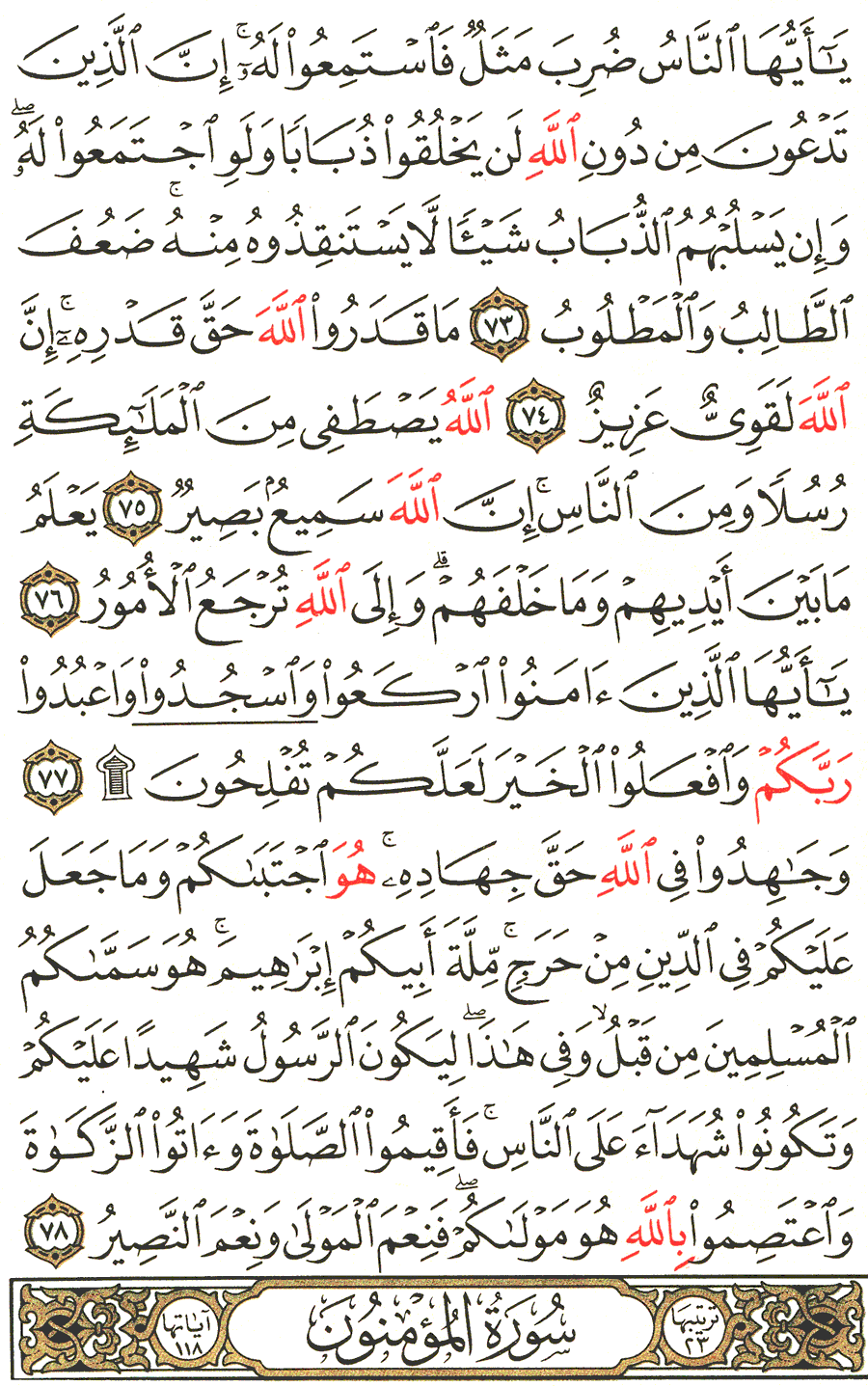

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلاٌّرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * لَّهُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلاٌّرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاٌّرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ * وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلإِنْسَـٰنَ لَكَفُورٌ * لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَـٰزِعُنَّكَ فِى ٱلاٌّمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ * وَإِن جَـٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ * ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلاٌّرْضِ إِنَّ ذٰلِكَ فِى كِتَـٰبٍ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَـٰناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ * وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ يَكَـٰدُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ * يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ * ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلاٍّمُورُ * يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَـٰهِدُوا فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَـٰدِهِ هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَـوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَـٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ}

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلاٌّرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ}. الظاهر: أن «تر» هنا من رأى بمعنى: علم. لأن إنزال المطر وإن كان مشاهداً بالبصر فكون الله هو الذي أنزله، إنما يدرك بالعلم لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية عَلَى التحقيق.

فالمعنى: ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة: أي ذات خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب إنزاله الماء من السماء، وهذه آية من آياته وبراهين قدرته عَلَى البعث كما بيناه مراراً.

وهذا المعنى المذكور هنا من كون إنبات نبات الأرض، بإنزال الماء من آياته الدالة، عَلَى كمال قدرته جاء موضحاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى {وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلاٌّرْضَ خَـٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: {إِنَّ ٱلَّذِىۤ أَحْيَـٰهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ} وكقوله: {فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَـٰرِ رَحْمَةِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلاٌّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ} ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: {إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} وقوله: {وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَـٰرَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّـٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ وَٱلنَّخْلَ بَـٰسِقَـٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْت} ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: {كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ} أي خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت، كقوله: {وَيُحْىِ ٱلاٌّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ} وقوله: {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاًكَذٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْموْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} والآيات بمثل هذا كثيرة.

تنبيه

في هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان:

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: فتصبح على الماضي الذي هو أنزل؟

السؤال الثاني: ما وجه الرفع في قوله: فتصبح مع أن قبلها استفهاماً؟

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعم على فلان عام كذا وكذا، فأروح وأغدو شاكراً له، ولو قلت: فغدوت ورحت، لم يقع ذلك الموقع، هكذا أجاب به الزمخشري.

والذي يظهر لي والله أعلم: أن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الهيأة التي اتصفت بها الأرض: بعد نزول المطر، والماضي لا يفيد دوام استحضارها لأنه يفيد انقطاع الشيء، أما الرفع في قوله: فتصبح، فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي هي موضع الاستفهام، وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: أنزل، والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام، ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل مدخولها جزاء للشرط، ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله أنزل من السماء ماء، تصبح الأرض مخضرة، لأن الرؤية لا أثر لها ألبتة في اخضرار الأرض، بل سببه إنزال الماء لا رؤية إنزاله.

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام.

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض، لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار.

مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر، إن تنصبه فأنت ناف لشكره شاك تفريطه، وإن رفعته فأنت مثبت للشكر، وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب، وتوقير أهله. انتهى منه. وذكر نحوه أبو حيان وفسره ظاناً أنه أوضحه، ولا يظهر لي كل الظهور، والعلم عند الله تعالى.

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض، قد يتأخر عن صبيحة المطر.

فالجواب: أنه على قول من قال: فتصبح الأرض مخضرة: أي تصير مخضرة فالأمر واضح، والعرب تقول: أصبح فلان غنياً مثلاً بمعنى صار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم: أن بعض البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر.

وذكر عكرمة وابن عطية وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم: إن الفاء للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه كقوله: {ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً} مع أن بين ذلك أربعين يوماً كما في الحديث، قاله ابن كثير. وقوله: لطيف خبير: أي لطيف بعباده، ومن لطفه بهم إنزاله المطر وإنباته لهم به أقواتهم، خبير بكل شيء، لا يغرب عن عمله مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الله سخر لخلقه ما في الأرض، وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره، وهذا الذي ذكره هنا جاء موضحاً في مواضع كثيرة كقوله: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلاٌّرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ} وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: {وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ} وكقوله: {وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ} وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة النحل وغيرها.

قوله تعالى: {وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاٌّرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض، فتهلك من فيها، وأنه لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليها، كما قال: {إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلاٌّرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ}. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ أَن تَزُولاَ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ}، وكقوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ} على قول من فسرها: بأنه غير غافل عن الخلق بل حافظ لهم من سقوط السمٰوات المعبر عنها بالطرائق عليهم.

تنبيه

هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن كقوله: {وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاٌّرْضِ} وقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ أَن تَزُولاَ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ} وقوله: {إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلاٌّرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ} وقوله: {وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاد}، وقوله: {وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}، وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظ}، ونحو ذلك من الآيات، يدل دلالة واضحة، على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة، ومن قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاء لا جرم مبنى، أنه كفر وإلحاد وزندقة، وتكذيب لنصوص القرآن العظيم، والعلم عند الله تعالى.

وقوله في هذه الآية الكريمة {إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} أي ومن رأفته ورحمته بخلقه: أنه أمسك السماء عنهم، ولم يسقطها عليهم.

قوله تعالى: {وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلإِنْسَـٰنَ لَكَفُورٌ}. قوله: {وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَحْيَاكُمْ} أي بعد أن كنتم أمواتاً في بطون أمهاتكم قبل نفخ الروح فيكم فهما إحياءتان، وإماتتان كما بينه بقوله: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} وقوله تعالى: {قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ}.

ونظير آية الحج المذكورة هذه قوله تعالى، في الجاثية: {قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ}، وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله: {إِنَّ ٱلإِنْسَـٰنَ لَكَفُورٌ} مع أن الله أحياء مرتين، وأماته مرتين، هو الذي دل القرآن على استعباده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على وجوب الإيمان بالمحيي المميت، وعدم الكفر به في قوله: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ}.

قوله تعالى: {لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ}. الأظهر في معنى قوله {مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ} أي متعبداً هم متعبدون فيه، لأن أصل النسك التعبد وقد بين تعالى أن منسك كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح، فهو فرد من أفراد النسك صرح القرآن بدخوله في عمومه. وذلك من أنواع البيان الذي تضمنها هذا الكتاب المبارك.

والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ ٱلاٌّنْعَـٰمِ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُو} وقوله {لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَامَنسَك} في الموضعين قرأه حمزة والكسائي بكسر السين والباقون بفتحها.

قوله تعالى: {وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ}. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: أن يدعو الناس إلى ربهم أي إلى طاعته، وطاعة رسله، وأخبره فيها أنه على صراط مستقيم: أي طريق حق واضح لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام الذي أمره أن يدعو الناس إليه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين، جاء واضحاً في مواضع أخر كقوله في الأول منهما {وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} وقوله تعالى {فَلِذَلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ} وقوله تعالى {ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ} وأخبر جل وعلا أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} وقوله {وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} وكقوله في الأخير {فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ} وقوله {ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلاٌّمْرِ فَٱتَّبِعْهَ} وقوله تعالى {وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطاً مُّسْتَقِيم}.

والآيات بمثل هذا كثيرة.

قوله تعالى: {وَإِن جَـٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ}. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: أنه إن جادله الكفار: أي خاصموه بالباطل وكذبوه، أن يقول لهم: الله أعلم بما تعملون.

وهذا القول الذي أمر به تهديد لهم فقد تضمنت هذه الآية أمرين:

أحدهما: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما تعملون: أي من الكفر، فمجازيكم عليه أشد الجزاء.

الثاني: الإعراض عنهم، وقد أشار تعالى للأمرين اللذين تضمنتهما هذه الآية في غير هذا الموضع.

أما إعراضه عنهم عند تكذيبهم له بالجدال الباطل فمن المواضع التي أشير له فيها قوله تعالى {وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيۤئُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِىۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ}.

وأما تهديدهم فقد أشار له في مواضع كقوله {هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ} وقوله {فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ} فقوله {وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ} فيه أشد الوعيد للمكذبين، كما قال {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ} في مواضع متعددة، وهم إنما يكذبونه بالجدال، والخصام بالباطل. وقد أمره الله في غير هذا الموضع أن يجادلهم بالتي هي أحسن وذلك في قوله {وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} وقوله {وَلاَ تُجَـٰدِلُوۤاْ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} وبين له أنهم لا يأتونه بمثل ليحتجوا عليه به بالباطل، إلا جاءه الله بالحق الذي يدمغ ذلك الباطل، مع كونه أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحقائق وذلك في قوله {وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِير}.

قوله تعالى: {مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}. أي: ما عظموه حتى عظمته حين عبدوا معه من لا يقدر على خلق ذباب، وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه الذباب منه، كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم، إن سلبها الذباب منه شيئاً لا تقدر على استنقاذه منه، وكونهم لم يعظموا الله حق عظمته، ولم يعرفوه حق معرفته، حيث عبدوا معه من لا يقدر على جلب نفع، ولا دفع ضر. ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله في الأنعام {وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ} وكقوله في الزمر {وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلاٌّرْضُ جَمِيعـاً قَبْضَـتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَـٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.

قوله تعالى: {ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ}. بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يصطفي أي يختار رسلاً من الملائكة، ومن الناس فرسل الناس لإبلاغ الوحي، ورسل الملائكة لذلك أيضاً، وقد يرسلهم لغيره، وهذا الذي ذكره هنا من اصطفائه الرسل منهما جاء واضحاً في غير هذا الموضع، كقوله في رسل الملائكة {ٱلْحَمْدُ للَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ رُسُلاً أُوْلِىۤ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ}.

وقوله في جبريل {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} ومن ذكره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: {وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ} وكقوله في رسل بني آدم {ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} وقوله {تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ}، وقوله {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُول}.

قوله تعالى: {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ}. أي اصطفاكم، واختاركم يا أمة محمد. ومعنى هذه الآية أوضحه بقوله {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}.

قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. الحرج: الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف.

وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنها مبينة على التخفيف والتيسير، لا على الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا.

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا في غير هذا لموضع كقوله تعالى {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} وقوله {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَـٰنُ ضَعِيف} وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وابن عباس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتم سورة البقرة {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ ٱللَّهُ قَدْ فَعَلْتَ} في رواية ابن عباس. وفي رواية أبي هريرة قال: نعم. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان فيه، وصلاة العاجز عن القيام قاعداً وإباحة المحظور للضرورة كما قال تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير، وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج، والتخفيف في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو إحدى القواعد الخمس، التي بنى عليها الفقه الإسلامي وهي هذه الخمس.

الأولى: الضرر يزال ومن أدلتها حديث: «لا ضرر ولا ضرار».

الثانية: المشقة تجلب التيسير: وهي التي دل عليها قوله هنا {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وما ذكرنا في معناها من الآيات.

الثالثة: لا يرفع يقين بشك، ومن أدلتها حديث «من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً» لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها.

الرابعة: تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم، ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله {وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ}.

الخامسة: الأمور تبع المقاصد، ودليل هذه حديث «إنما الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار في مراقي السعود في كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله: قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر

ونفى رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن

كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف ببعض وارد

قوله تعالى:

{مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ}. قال بعضهم: هو منصوب بنزع الخافض، ومال إليه ابن جرير: أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق، كملة إبراهيم، وأعربه بعضهم منصوباً بمحذوف: أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم، ولا يبعد أن يكون قوله {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ} شاملاً لما ذكر قبله من الأوامر في قوله {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَـٰهِدُوا فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَـٰدِهِ}. ويوضح هذا قوله تعالى {قُلْ إِنَّنِى هَدَانِى رَبِّىۤ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفً} والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم: شامل لما ذكر كله.

قوله تعالى: {هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَ}. اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله {هُوَ سَمَّـٰكُمُ} فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل ومن هذا، وهذا القول مروى عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء، والضحاك، والسدي، ومقاتل بن حيان، وقتادة. كما نقله عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هو أي إبراهيم سماكم المسلمين، واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل {وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ} وبهذا قال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، كما نقله عنه ابن كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة، وفيما مضى من الكتاب، وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم غير صواب.

إحداهما: أن الله قال {هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَ} أي القرآن، ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن، لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير.

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله، لا إلى إبراهيم فقوله {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ} أي الله وما جعل عليكم في الدين من حرج: أي الله هو سماكم المسلمين: أي الله.

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو إبراهيم.

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه صارف، وهنا قد صرف عنه صارف، لأن قوله وفي هذا يعني القرآن، دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم، وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} يناسبه أن يكون هو سماكم: أي الله المسلمين.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية بعد أن ذكر: أن الذي سماهم المسلمين من قبل وفي هذا: هو الله، لا إبراهيم ما نصه:

قلت: وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها، والثناء عليها في سالف الدهر، وقديم الزمان في كتاب الأنبياء، تتلى على الأحبار والرهبان فقال {هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ} أي من قبل هذا القرآن.

وفي هذا روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام، أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم وإن صام وإن صلى، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله {يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 12) ا هـ من تفسير ابن كثير.

وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين.

قوله تعالى: {لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ}. يعني: إنما اجتباكم، وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم، وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين، فسماكم فيها المسلمين، وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم، حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة، ويكون الرسول عليكم شهيداً، أنه بلغكم، وقيل: شهيداً على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ.

وهذا المعنى المذكور هنا ذكره الله جل وعلا في قوله {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً} وقال فيه صلى الله عليه وسلم {إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِد}. والعلم عند الله تعالى.

تم بحمد الله تفسير سورة الحج

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 341

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلاٌّرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * لَّهُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلاٌّرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاٌّرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ * وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلإِنْسَـٰنَ لَكَفُورٌ * لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلاَ يُنَـٰزِعُنَّكَ فِى ٱلاٌّمْرِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ * وَإِن جَـٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ * ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلاٌّرْضِ إِنَّ ذٰلِكَ فِى كِتَـٰبٍ إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَـٰناً وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ * وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ يَكَـٰدُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ * يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ * مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ * ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلاٍّمُورُ * يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَـٰهِدُوا فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَـٰدِهِ هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَـوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَـٰكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ}

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلاٌّرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ}. الظاهر: أن «تر» هنا من رأى بمعنى: علم. لأن إنزال المطر وإن كان مشاهداً بالبصر فكون الله هو الذي أنزله، إنما يدرك بالعلم لا بالبصر. فالرؤية هنا علمية عَلَى التحقيق.

فالمعنى: ألم تعلم الله منزلاً من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة: أي ذات خضرة بسبب النبات الذي ينبته الله فيها بسبب إنزاله الماء من السماء، وهذه آية من آياته وبراهين قدرته عَلَى البعث كما بيناه مراراً.

وهذا المعنى المذكور هنا من كون إنبات نبات الأرض، بإنزال الماء من آياته الدالة، عَلَى كمال قدرته جاء موضحاً في آيات كثيرة، كقوله تعالى {وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلاٌّرْضَ خَـٰشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: {إِنَّ ٱلَّذِىۤ أَحْيَـٰهَا لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ} وكقوله: {فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَـٰرِ رَحْمَةِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلاٌّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ} ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: {إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} وقوله: {وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَـٰرَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّـٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ وَٱلنَّخْلَ بَـٰسِقَـٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْت} ثم بين أن ذلك من براهين البعث بقوله: {كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ} أي خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت، كقوله: {وَيُحْىِ ٱلاٌّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ} وقوله: {وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاًكَذٰلِكَ نُخْرِجُ ٱلْموْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} والآيات بمثل هذا كثيرة.

تنبيه

في هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان:

الأول: هو ما حكمة عطف المضارع في قوله: فتصبح على الماضي الذي هو أنزل؟

السؤال الثاني: ما وجه الرفع في قوله: فتصبح مع أن قبلها استفهاماً؟

فالجواب عن الأول: أن النكتة في المضارع هي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعم على فلان عام كذا وكذا، فأروح وأغدو شاكراً له، ولو قلت: فغدوت ورحت، لم يقع ذلك الموقع، هكذا أجاب به الزمخشري.

والذي يظهر لي والله أعلم: أن التعبير بالمضارع يفيد استحضار الهيأة التي اتصفت بها الأرض: بعد نزول المطر، والماضي لا يفيد دوام استحضارها لأنه يفيد انقطاع الشيء، أما الرفع في قوله: فتصبح، فلأنه ليس مسبباً عن الرؤية التي هي موضع الاستفهام، وإنما هو مسبب الإنزال في قوله: أنزل، والإنزال الذي هو سبب إصباح الأرض مخضرة ليس فيه استفهام، ومعلوم أن الفاء التي ينصب بعدها المضارع إن حذفت جاز جعل مدخولها جزاء للشرط، ولا يمكن أن تقول هنا: إن تر أن الله أنزل من السماء ماء، تصبح الأرض مخضرة، لأن الرؤية لا أثر لها ألبتة في اخضرار الأرض، بل سببه إنزال الماء لا رؤية إنزاله.

وقد قال الزمخشري في الكشاف في الجواب عن هذا السؤال: فإن قلت: فما له رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام.

قلت: لو نصب لأعطى ما هو عكس الغرض، لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار.

مثاله: أن تقول لصاحبك: ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر، إن تنصبه فأنت ناف لشكره شاك تفريطه، وإن رفعته فأنت مثبت للشكر، وهذا وأمثاله مما يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب، وتوقير أهله. انتهى منه. وذكر نحوه أبو حيان وفسره ظاناً أنه أوضحه، ولا يظهر لي كل الظهور، والعلم عند الله تعالى.

فإن قيل: كيف قال: فتصبح مع أن اخضرار الأرض، قد يتأخر عن صبيحة المطر.

فالجواب: أنه على قول من قال: فتصبح الأرض مخضرة: أي تصير مخضرة فالأمر واضح، والعرب تقول: أصبح فلان غنياً مثلاً بمعنى صار. وذكر أبو حيان عن بعض أهل العلم: أن بعض البلاد تصبح فيه الأرض مخضرة في نفس صبيحة المطر.

وذكر عكرمة وابن عطية وعلى هذا فلا إشكال. وقال بعضهم: إن الفاء للتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه كقوله: {ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً} مع أن بين ذلك أربعين يوماً كما في الحديث، قاله ابن كثير. وقوله: لطيف خبير: أي لطيف بعباده، ومن لطفه بهم إنزاله المطر وإنباته لهم به أقواتهم، خبير بكل شيء، لا يغرب عن عمله مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلاٌّرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الله سخر لخلقه ما في الأرض، وسخر لهم السفن تجري في البحر بأمره، وهذا الذي ذكره هنا جاء موضحاً في مواضع كثيرة كقوله: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلاٌّرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ} وقد بينا معنى تسخير ما في السماء بإيضاح في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: {وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ} وكقوله: {وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ * وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ} وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا في سورة النحل وغيرها.

قوله تعالى: {وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاٌّرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه هو الذي يمسك السماء ويمنعها من أن تقع على الأرض، فتهلك من فيها، وأنه لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فأهلكت من عليها، كما قال: {إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلاٌّرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ}. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ أَن تَزُولاَ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ}، وكقوله: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ} على قول من فسرها: بأنه غير غافل عن الخلق بل حافظ لهم من سقوط السمٰوات المعبر عنها بالطرائق عليهم.

تنبيه

هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن كقوله: {وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاٌّرْضِ} وقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ أَن تَزُولاَ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ} وقوله: {إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلاٌّرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ} وقوله: {وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاد}، وقوله: {وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}، وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظ}، ونحو ذلك من الآيات، يدل دلالة واضحة، على أن ما يزعمه ملاحدة الكفرة، ومن قلدهم من مطموسي البصائر ممن يدعون الإسلام أن السماء فضاء لا جرم مبنى، أنه كفر وإلحاد وزندقة، وتكذيب لنصوص القرآن العظيم، والعلم عند الله تعالى.

وقوله في هذه الآية الكريمة {إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} أي ومن رأفته ورحمته بخلقه: أنه أمسك السماء عنهم، ولم يسقطها عليهم.

قوله تعالى: {وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ ٱلإِنْسَـٰنَ لَكَفُورٌ}. قوله: {وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَحْيَاكُمْ} أي بعد أن كنتم أمواتاً في بطون أمهاتكم قبل نفخ الروح فيكم فهما إحياءتان، وإماتتان كما بينه بقوله: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} وقوله تعالى: {قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ}.

ونظير آية الحج المذكورة هذه قوله تعالى، في الجاثية: {قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ}، وكفر الإنسان المذكور في هذه الآية في قوله: {إِنَّ ٱلإِنْسَـٰنَ لَكَفُورٌ} مع أن الله أحياء مرتين، وأماته مرتين، هو الذي دل القرآن على استعباده وإنكاره مع دلالة الإماتتين والإحياءتين على وجوب الإيمان بالمحيي المميت، وعدم الكفر به في قوله: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ}.

قوله تعالى: {لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ}. الأظهر في معنى قوله {مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ} أي متعبداً هم متعبدون فيه، لأن أصل النسك التعبد وقد بين تعالى أن منسك كل أمة فيه التقرب إلى الله بالذبح، فهو فرد من أفراد النسك صرح القرآن بدخوله في عمومه. وذلك من أنواع البيان الذي تضمنها هذا الكتاب المبارك.

والآية التي بين الله فيها ذلك هي قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ ٱلاٌّنْعَـٰمِ فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُو} وقوله {لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَامَنسَك} في الموضعين قرأه حمزة والكسائي بكسر السين والباقون بفتحها.

قوله تعالى: {وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ}. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: أن يدعو الناس إلى ربهم أي إلى طاعته، وطاعة رسله، وأخبره فيها أنه على صراط مستقيم: أي طريق حق واضح لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام الذي أمره أن يدعو الناس إليه وما تضمنته هذه الآية الكريمة من الأمرين المذكورين، جاء واضحاً في مواضع أخر كقوله في الأول منهما {وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} وقوله تعالى {فَلِذَلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ} وقوله تعالى {ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ} وأخبر جل وعلا أنه امتثل الأمر بدعائهم إلى ربهم في قوله تعالى {وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} وقوله {وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} وكقوله في الأخير {فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ} وقوله {ثُمَّ جَعَلْنَـٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلاٌّمْرِ فَٱتَّبِعْهَ} وقوله تعالى {وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطاً مُّسْتَقِيم}.

والآيات بمثل هذا كثيرة.

قوله تعالى: {وَإِن جَـٰدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ}. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: أنه إن جادله الكفار: أي خاصموه بالباطل وكذبوه، أن يقول لهم: الله أعلم بما تعملون.

وهذا القول الذي أمر به تهديد لهم فقد تضمنت هذه الآية أمرين:

أحدهما: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهددهم بقوله: الله أعلم بما تعملون: أي من الكفر، فمجازيكم عليه أشد الجزاء.

الثاني: الإعراض عنهم، وقد أشار تعالى للأمرين اللذين تضمنتهما هذه الآية في غير هذا الموضع.

أما إعراضه عنهم عند تكذيبهم له بالجدال الباطل فمن المواضع التي أشير له فيها قوله تعالى {وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيۤئُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَاْ بَرِىۤءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ}.

وأما تهديدهم فقد أشار له في مواضع كقوله {هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيداً بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ} وقوله {فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ} فقوله {وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ} فيه أشد الوعيد للمكذبين، كما قال {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ} في مواضع متعددة، وهم إنما يكذبونه بالجدال، والخصام بالباطل. وقد أمره الله في غير هذا الموضع أن يجادلهم بالتي هي أحسن وذلك في قوله {وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} وقوله {وَلاَ تُجَـٰدِلُوۤاْ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلاَّ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} وبين له أنهم لا يأتونه بمثل ليحتجوا عليه به بالباطل، إلا جاءه الله بالحق الذي يدمغ ذلك الباطل، مع كونه أحسن تفسيراً وكشفاً وإيضاحاً للحقائق وذلك في قوله {وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَـٰكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِير}.

قوله تعالى: {مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ}. أي: ما عظموه حتى عظمته حين عبدوا معه من لا يقدر على خلق ذباب، وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه الذباب منه، كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم، إن سلبها الذباب منه شيئاً لا تقدر على استنقاذه منه، وكونهم لم يعظموا الله حق عظمته، ولم يعرفوه حق معرفته، حيث عبدوا معه من لا يقدر على جلب نفع، ولا دفع ضر. ذكره تعالى في غير هذا الموضع كقوله في الأنعام {وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ} وكقوله في الزمر {وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلاٌّرْضُ جَمِيعـاً قَبْضَـتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَٰتُ مَطْوِيَّـٰتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَـٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ}.

قوله تعالى: {ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ ٱلنَّاسِ}. بين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يصطفي أي يختار رسلاً من الملائكة، ومن الناس فرسل الناس لإبلاغ الوحي، ورسل الملائكة لذلك أيضاً، وقد يرسلهم لغيره، وهذا الذي ذكره هنا من اصطفائه الرسل منهما جاء واضحاً في غير هذا الموضع، كقوله في رسل الملائكة {ٱلْحَمْدُ للَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ رُسُلاً أُوْلِىۤ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ}.

وقوله في جبريل {إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} ومن ذكره إرسال الملائكة بغير الوحي قوله تعالى: {وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ} وكقوله في رسل بني آدم {ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} وقوله {تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ}، وقوله {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُول}.

قوله تعالى: {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ}. أي اصطفاكم، واختاركم يا أمة محمد. ومعنى هذه الآية أوضحه بقوله {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ}.

قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. الحرج: الضيق كما أوضحناه في أول سورة الأعراف.

وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنها مبينة على التخفيف والتيسير، لا على الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا.

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا في غير هذا لموضع كقوله تعالى {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} وقوله {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلإِنسَـٰنُ ضَعِيف} وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وابن عباس أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتم سورة البقرة {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا قَالَ ٱللَّهُ قَدْ فَعَلْتَ} في رواية ابن عباس. وفي رواية أبي هريرة قال: نعم. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان فيه، وصلاة العاجز عن القيام قاعداً وإباحة المحظور للضرورة كما قال تعالى {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير، وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج، والتخفيف في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، هو إحدى القواعد الخمس، التي بنى عليها الفقه الإسلامي وهي هذه الخمس.

الأولى: الضرر يزال ومن أدلتها حديث: «لا ضرر ولا ضرار».

الثانية: المشقة تجلب التيسير: وهي التي دل عليها قوله هنا {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} وما ذكرنا في معناها من الآيات.

الثالثة: لا يرفع يقين بشك، ومن أدلتها حديث «من أحس بشيء في دبره في الصلاة وأنه لا يقطع الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يشم ريحاً» لأن تلك الطهارة المحققة لم تنقض بتلك الريح المشكوك فيها.

الرابعة: تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقودهم ومعاملاتهم، ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله {وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ}.

الخامسة: الأمور تبع المقاصد، ودليل هذه حديث «إنما الأعمال بالنيات» الحديث. وقد أشار في مراقي السعود في كتاب الاستدلال إلى هذه الخمس المذكورات بقوله: قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشق يجلب الوطر

ونفى رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن

كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف ببعض وارد

قوله تعالى:

{مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ}. قال بعضهم: هو منصوب بنزع الخافض، ومال إليه ابن جرير: أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق، كملة إبراهيم، وأعربه بعضهم منصوباً بمحذوف: أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم، ولا يبعد أن يكون قوله {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ} شاملاً لما ذكر قبله من الأوامر في قوله {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَـٰهِدُوا فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَـٰدِهِ}. ويوضح هذا قوله تعالى {قُلْ إِنَّنِى هَدَانِى رَبِّىۤ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفً} والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم: شامل لما ذكر كله.

قوله تعالى: {هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَ}. اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله {هُوَ سَمَّـٰكُمُ} فقال بعضهم الله هو الذي سماكم المسلمين من قبل ومن هذا، وهذا القول مروى عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء، والضحاك، والسدي، ومقاتل بن حيان، وقتادة. كما نقله عنهم ابن كثير. وقال بعضهم: هو أي إبراهيم سماكم المسلمين، واستدل لهذا بقول إبراهيم وإسماعيل {وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ} وبهذا قال عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، كما نقله عنه ابن كثير. وقد قدمنا أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً وتكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. وجئنا بأمثلة كثيرة في الترجمة، وفيما مضى من الكتاب، وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم غير صواب.

إحداهما: أن الله قال {هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَـٰذَ} أي القرآن، ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن، لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير.

القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله، لا إلى إبراهيم فقوله {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ} أي الله وما جعل عليكم في الدين من حرج: أي الله هو سماكم المسلمين: أي الله.

فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور للضمير المذكور: هو إبراهيم.

فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه صارف، وهنا قد صرف عنه صارف، لأن قوله وفي هذا يعني القرآن، دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم، وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} يناسبه أن يكون هو سماكم: أي الله المسلمين.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية بعد أن ذكر: أن الذي سماهم المسلمين من قبل وفي هذا: هو الله، لا إبراهيم ما نصه:

قلت: وهذا هو الصواب لأنه تعالى قال {هُوَ ٱجْتَبَـٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ملة إبراهيم أبيهم الخليل، ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها، والثناء عليها في سالف الدهر، وقديم الزمان في كتاب الأنبياء، تتلى على الأحبار والرهبان فقال {هُوَ سَمَّـٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ} أي من قبل هذا القرآن.

وفي هذا روى النسائي عند تفسير هذه الآية: أنبأنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، أنبأنا معاوية بن سلام أن أخاه زيد بن سلام، أخبره عن أبي سلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم، قال رجل: يا رسول الله، وإن صام وإن صلى؟ قال: نعم وإن صام وإن صلى، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله {يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 12) ا هـ من تفسير ابن كثير.

وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: إن الحديث المذكور فيه أن الله هو الذي سماهم المسلمين المؤمنين.

قوله تعالى: {لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ}. يعني: إنما اجتباكم، وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم، وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين، فسماكم فيها المسلمين، وكذلك سماكم في هذا القرآن. وقد عرف بذلك أنكم أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم، حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة، ويكون الرسول عليكم شهيداً، أنه بلغكم، وقيل: شهيداً على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ.

وهذا المعنى المذكور هنا ذكره الله جل وعلا في قوله {وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً} وقال فيه صلى الله عليه وسلم {إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَـٰهِد}. والعلم عند الله تعالى.

تم بحمد الله تفسير سورة الحج

الصفحة رقم 341 من المصحف تحميل و استماع mp3