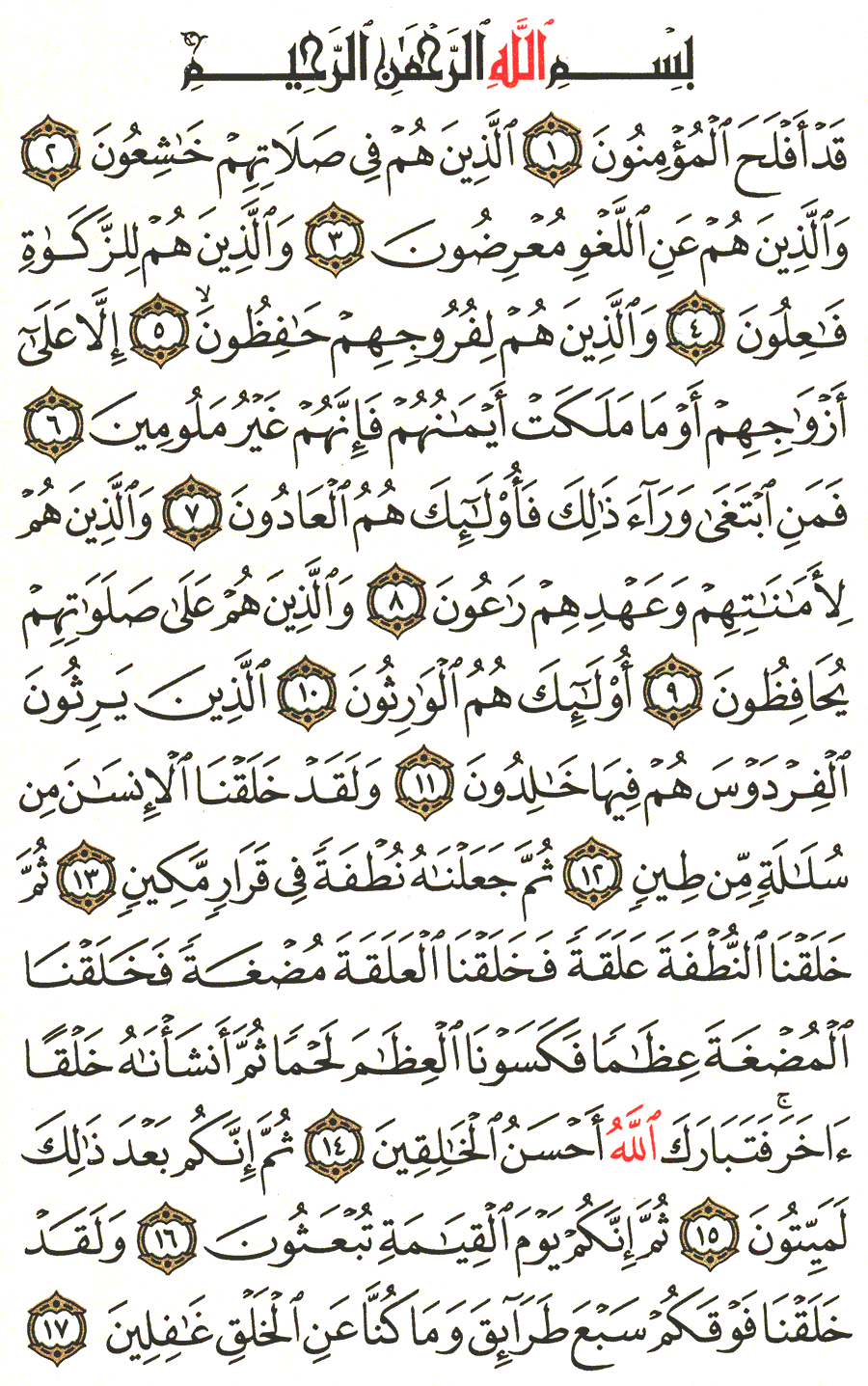

سورة المؤمنون | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 342 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 342

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لاًّمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَـٰفِظُونَ}

قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين فقال {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} أي فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة.

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً في القرآن كقوله {وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلاً كِبِير} وقوله {ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ} أصل الخشوع: الكون، والطمأنينة، والانخفاض ومنه قول نابغة ذبيان: رماد ككحل العين لأياً أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب، فتظهر آثارها على الجوارح.

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً في قوله في الأحزاب {وَٱلْخَـٰشِعِينَ وَٱلْخَـٰشِعَـٰتِ} إلى قوله {أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيم}.

وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين، الذين يرثون الفردوس، وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ} وقد استدل جماعة من أهل العلم بقوله {ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ} على أن من خشوع المصلي: أن يكون نظره في صلاته إلى موضع سجوده، قالوا: كان النَّبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله {ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ} فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد.

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت {ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ} فطأطأ رأسه» ا هـ منه.

وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، ولا يرفع بصره. وخالف المالكية الجمهور، فقالوا: إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، واستدلوا لذلك بقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ} قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وذلك ينافي كمال القيام. وظاهر قوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ} لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده، ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام، والجمهور على خلافهم كما ذكرنا.

واعلم أن معنى أفلح: نال الفلاح، والفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين:

الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر، ومنه قول لبيد: فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل

أي فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر.

والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم، ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له: لو أن حياً مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح

يعني مدرك البقاء، ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير، أو الأضبط بن قريع: لكل هم من الهموم سعه والمسى والصبح لا فلاح معه

أي لا بقاء معه، ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة، وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه المذكورين، والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما، فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة: حي على الفلاح.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين: إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل، وما توجب المروءة تركه.

وقال ابن كثير {عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ} أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قاله آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ا هـ منه.

وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية. أشار له في غير هذا الموضع كقوله {وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرام} ومن مرورهم به كراماً إعراضهم عنه، وعدم مشاركتهم أصابه فيه وقوله تعالى {وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ}.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ}. في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم.

أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال، وعزاه ابن كثير للأكثرين.

الثاني: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك، والمعاصي بالإيمان بالله، وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى هذا فالمراد بالزكاة كالمراد بها في قوله {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّـٰهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّـٰهَ} وقوله {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ}. وقوله {وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَد} وقوله {خَيْراً مِّنْهُ زَكَـوٰةً} وقوله {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ} على أحد التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قرائن:

الأولى: أن هذه السورة مكية، بلا خلاف، والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما هو معلوم. فدل على أن قوله {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ} نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة، فدل على أن المراد به غيرها.

القرينة الثانية: هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن أدائها بالإيتاء كقوله تعالى {وَآتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ} وقوله {وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَـوٰةِ} ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هنا، لم يعبر عنها بالإيتاء، بل قال تعالى فيها {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ} فدل على أن هذه الزكاة: أفعال المؤمنين المفلحين، وذلك أولى بفعل الطاعات، وترك المعاصي من أداء مال.

الثالثة: أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة، من غير فصل بينهما كقوله {وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلوٰةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ} وقوله {وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ} وقوله {وَإِقَامَ ٱلصَّلوٰة وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَـوٰةِ} وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها، وبين ذكر الصلاة بجملة {وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ}.

والذين قالوا المراد بها المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين هي ذات النصب، والمقادير الخاصة.

وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله تعالى {وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وقد يستدل، لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال التي تزكى بها النفوس من دنس الشرك والمعاصي، بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك، كان شاملاً لجميع صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة، فيكون كالتكرار معها، والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره، كما تقرر في الأصول. وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً} والذين قالوا: هي زكاة الأموال قالوا: فاعلون أي مؤدون، قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة، ومنها قول أمية بن أبي الصلت:

المطعمون الطعام في السنة الأز مة والفاعلون للزكوات

وهو واضح، بحمل الزكاة على المعنى المصدري بمعنى التزكية للمال، لأنها فعل المزكي كما هو واضح. ولا شك أن تطهير النفس بأعمال البر، ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الجنة.

وقد قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها هنا: زكاة النفس من الشرك، والدنس إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً وهو زكاة النفوس، وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا والله أعلم. ا هـ منه.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم: أي من اللواط والزنى، ونحو ذلك، وبين أن حفظهم فروجهم، لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، والمراد به التمتع بالسراري، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه، وأن من ابتغى تمتعاً بفرجه، ورواء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين: أي المعتدين المتعدين حدود الله، المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه.

وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط: {أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة سأل سائل لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ}.

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: اعلم أن ما في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} من صيغ العموم، والمراد بها من وهي من صيغ العموم. فآية {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} وآية {سَأَلَ سَآئِلٌ} تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة ما، في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في الموضعين على جواز جمع الأختين بملك اليمين في التسري بهما معاً لدخولهما في عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وبهذا قال داود الظاهري، ومن تبعه: ولكن قوله تعالى {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} يدل بعمومه على منع جمع الأختين، بملك اليمين، لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم، تشمل كل أختين. سواء كانتا بعقد أو ملك يمين ولذا قال عثمان رضي الله عنه، لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية، وحرمتهما أخرى يعني بالآية المحللة {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وبالمحرمة {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ}.

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه ونزيد ما تدعو الحاجة إلى زيادته.

وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن الآيتين المذكورتين بينهما عموم، وخصوص من وجه، يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها كما قال عثمان رضي الله عنهما: أحلتهما آية، وحرمتهما أخرى وإيضاحه أن آية: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} تنفرد عن آية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في الأختين المجموع بينهما، بعقد نكاح وتنفرد آية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في الأمة الواحدة، أو الأمتين اللتين ليستا بأختين، ويجتمعان في الجمع بين الأختين، فعموم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} يقتضي تحريمه، وعموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} يقتضي إباحته، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها: وجب الترجيح بينهما، والراجح منهما، يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما أَشار له في مراقي السعود بقوله: وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر

وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} مرجح من خمسة أَوجه على عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ}:

الأول: منها أن عموم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء: وهي التي بين الله فيها من تحل منهن، ومن لا تحل وآية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء، ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة. فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.

الوجه الثاني: أن آية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، إجماعاً للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم {وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ} وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً، للإجماع على أن عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} يخصصه عموم {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ}. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص، مع العام الذي لم يدخله التخصيص: هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحداً خالف فيه، إلا صفي الدين الهندي، والسبكي.

وحجة الجمهور أن العام المخصص، اختلف في كونه حجة في الباقي، بعد التخصيص، والذين قالوا: هو حجة في الباقي. قال جماعة منهم: هو مجاز في الباقي، وما اتفق على أنه حجة، وأنه حقيقة، وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته، وهل هو حقيقة، أو مجاز، وإن كان الصحيح: أنه حجة في الباقي، وحقيقة فيه، لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره عليه، وأما حجة صفي الدين الهندي والسبكي، على تقديم الذي دخله التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى، بخلاف الباقي على عمومه. الوجه الثالث: أن عموم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} غير وارد في معرض مدح ولا ذم وعموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم.

اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء: على أن عمومه معتبر كقوله تعالى: {إِنَّ ٱلاٌّبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ * وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ} فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح، وكل فاجر مع أنه للذم قال في مراقي السعود: وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم: الإمام الشافعي رحمه الله، قائلاً: إن العام الوارد في معرض المدح، أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ} في الحلي المباح، لأن الآية سيقت الذم، فلا تعم عنده الحلي المباح.

وإذا علمت ذلك، فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه، عند بعض العلماء.

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين، فالأصل في الفروج التحريم، حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة.

الوجه الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهو من ارتكاب حرام.

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري، ومن تبعه على إباحته جمع الأختين بملك اليمين، محتجاً بقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} ولكن داود يحتج بآية أخرى يعسر التخلص من الاحتجاج بها، بحسب المقرر في أصول الفقه المالكي والشافعي والحنبلي، وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن ورد استثناء بعد جمل متعاطفة، أو مفردات متعاطفة، أن الاستثناء المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، قال في مراقي السعود: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثنا فكلا يقفو

دون دليل العقل أو ذي السمع. الخ

وإذا علمت أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين رجوع الاستثناء لكل المتعاطفات، وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه: هو وقف على بني تميم وبني زهرة والفقراء إلا الفاسق منهم، أنه يخرج من الوقف فاسق الجميع لرجوع الاستثناء إلى الجميع، وأن أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط. ولذلك لم يقبل شهادة القاذف، ولو تاب وأصلح، وصار أعدل أهل زمانه لأن قوله تعالى {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُو} يرجع عنده الاستثناء فيه للأخيرة فقط وهي {وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُو} أي فقد زال عنهم اسم الفسق، ولا يقبل رجوعه لقوله تعالى {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَد} إلا الذين تابوا، فاقبلوا شهادتهم بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة، ولم يخالف أبو حنيفة أصوله في قوله{وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ} لى قوله {إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِح}. فإن هذا الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة قبله عند أبي حنيفة، وغيره.

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله لأن الجمل الثلاث المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة، التي هي {وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَام} لأن الإشارة في قوله: ذلك راجعة إلى الشرك، والقتل والزنى في الجمل المتعاطفة قبله فشملت الجملة الأخيرة معاني الجمل قبلها، فصار رجوع الاستثناء لها وحدها، عند أبي حنيفة، على أصله المقرر: مستلزماً لرجوعه للجميع.

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين بملك اليمين أيضاً، برجوع الاستثناء في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} لقوله {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} فيقول: قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} وقوله: {وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ} يرجع لكل منهما استثناء في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} فيكون المعنى: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، إلا ما ملكت أيمانكم فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهما، وحرمت عليكم المحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، فلا يحرم عليكم.

وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا الكتاب المبارك، وبهذا تعلم أن احتجاج داود برجوع الاستثناء في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} إلى قوله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة، فيصعب عليهم التخلص من احتجاج داود هذا.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن الجواب عن استدلال داود المذكور من وجهين:

الأولى منهما: أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء، إلى قوله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} لما قدمنا من أن قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} أي بالسبي خاصة مع الكفر، وأن المعنى والمحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم: أي وحرمت عليكم المتزوجات من النساء، لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي مع الكفر فإن السبي يرفع حكم الزوجية عن المسبية، وتحل لسابيها بعد الاستبراء كما قال الفرزدق: وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبنى بها لم تطلق

وإذا كان ملك اليمين في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في السبي خاصة كما هو مذهب الجمهور كان ذلك مانعاً من رجوعه إلى قوله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} لأن محل النزاع في ملك اليمين مطلقاً، وقد قدمنا في سورة النساء أن قول من قال: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} مطلقاً، وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق، وأوضحنا الأدلة على ذلك.

الوجه الثاني: هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها، يحتاج إلى دليل منفصل، لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضها، دون بعض. وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه. وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التي تليه، تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة. ومعرفة ذلك منها، وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين، دون بعض، إلا بدليل مروي عن ابن الحاجب من المالكية، والغزالي من الشافعية، والآمدي من الحنابلة، واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح، لأن الله يقول {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ} وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله، وجدنا القرآن دالاً على صحة هذا القول، وبه يندفع أيضاً استدلال داود.

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُو} فالاستثناء راجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ، ومنها قوله تعالى: {فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُو} فالاستثناء لا يرجع لقوله {فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف.

وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه، خلاف التحقيق الذي هو مذهب جماهير العلماء ومنها قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَـٰقٌ}.

فالاستثناء في قوله: {إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ} لا يرجع قولاً واحداً، إلى الجملة الأخيرة، التي تليه أعني قوله تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِير} لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار أبداً، ولو وصلوا إلى قوم بينكم، وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: {فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ} والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم، وبينهم ميثاق، فليس لكم أخذهم بأسر، ولا قتلهم، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم، وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النَّبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا أن هذه الآية:

نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي، وفي بني جذيمة بن عامر وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الحمل إليه في القرآن العظيم: الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه ليس نصاً في الرجوع إلى غيرها.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: {وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلاَّ قَلِيل} على ما قاله: جماعات من المفسرين، لأنه لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان، كلا بدون استثناء، قليل أو كثير كما ترى.

واختلفوا في مرجع هذا الاستثناء، فقيل: راجع لقوله: {أَذَاعُواْ بِهِ} وقيل: راجع لقوله {لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وإذا لم يرجع للجملة التي تليه، لم يكن نصاً في رجوعه لغيرها.

وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه. وأن المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في الاستمرار، على ملة آبائكم من الكفر، وعبادة الأوثان إلا قليلاً كمن كان على ملة إبراهيم في الجاهلية، كزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل، وأمثالهم.

وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله: {لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلاَّ قَلِيل} معناه: لاتبعتم الشيطان كلا، قال: والعرب تطلق العلة، وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب:

أشم ندى كثير النوادي قليل المثالب والقادحه

يعني: لا مثلبة فيه، ولا قادحة. وهذا القول ليس بظاهر كل الظهور، وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتها، وتريد بها العدم كَقولهم: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل، يعنون لا كراث فيها ولا بصل. ومنه قول ذي الرمة: أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها

يريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. وقول الآخر: فما بأس لو ردت علينا تحية قليلاً لدى من يعرف الحق عابها

يعني لا عاب فيها: أي لا عيب فيها عند من يعرف الحق، وأمثال هذا كثير في كلام العرب، وبالآيات التي ذكرنا تعلم: أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل، هو الذي دل عليه القرآن في آيات متعددة، وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثانية: اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} خاص بالرجال دون النساء، فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدها، وتتمتع به بملك اليمين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو يؤيد قول الأكثرين: أن النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة، الصحيحة إلا بدليل منفصل، كما أوضحنا أدلته في سورة الفاتحة، وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكها، وقالت: تأولت آية من كتاب الله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال: فضرب العبد، وجز رأسه وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير: هذا أثر غريب منقطع، ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة، وهو هو هنا أليق وإنما حرمها عَلَى الرجال، معاملة لها بنقيض قصدها، والله أعلم ا هـ.

وقال أبو عبد الله القرطبي: قد روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة غلامها، فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها، فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك، ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها.

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء، فقالت: إني استسررته، فمعنى بنو عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فإنه عنى بني عمي فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها ا هـ. من القرطبي.

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا شك في أن آية {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} هذه التي هي {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف، بجلد عميرة، ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة سأل سائل وقد ذكر ابن كثير: أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية، على منع الاستمناء باليد. وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز، قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ} إلى قوله {ٱلْعَادُونَ}.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك، والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة، على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء: ـ إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج

فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار، كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى

فالله جل وعلا قال: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ} ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين، في قوله تعالى: {إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج، عن الزوجة، والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع هي قوله {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره، ناكح يده، وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل من كتاب أو سنة، يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار، كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى.

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية، بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة، واستدلالهم بالآية ما نصه: وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئة المشهور، حيث قال: حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول، ومدمن الخمر، والضارب والديه، حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره» ا هـ.

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم. انتهى منه ولكنه على ضعفه يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة، لدلالته على منع ذلك، وإنما قيل للاستمناء باليد: جلد عميرة، لأنهم يكنون بعميرة عن الذكر.

لطيفة: قد ذكر في نوادر المغفلين، أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة فضربتها مرة، فصاحب الجارية، فسمع قوم صياحها، فجاؤوا وقالوا ما هذا الصياح؟ فقال لهم ذلك المغفل: لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة.

المسألة الثالثة: اعلم أنا قدمنا في سورة النساء، أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة، لأنه جل وعلا صرح فيها بما يعلم منه، وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} وأن المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة، ليست زوجة، ولا مملوكة. أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة، فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميرث والعدة والطلاق والنفقة، ونحو ذلك، فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

فتبين بذلك أن معنى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم، وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة، وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة، وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية يعني قوله تعالى {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ} لأن مادة الحفظ، لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى فقيل: إن على بمعنى: عن.

والمعنى: أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء، إلا عن أزواجهم، وحفظ عن تتعدى بعن.

وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: على أزواجهم في موضع الحال أي الأولين، على أزواجهم، أو قوامين عليهن من قولك: كان فلان على فلانة، فمات عنها، فخلف عليها فلان، ونظيره: كان زياد على البصرة: أي والياً عليها، ومنه قولهم: فلان تحت فلان، ومن ثمّة سميت المرأة فراشاً.

والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال، إلا في تزوجهم أو تسريهم، أو تعلق على بمحذوف يدل عليه غير ملومين، كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم، فإنهم غير ملومين عليه، أو تجعله صلة لحافظين من قولك: احفظ على عنان فرسي على تضمينه، معنى النفي كما ضمن قولهم: نشدتك الله إلا فعلت بمعنى: ما طلبت منك إلا فعلك ا هـ منه ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور.

قال أبو حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها العجمة، وهي متكلفة، ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب التضمين، ضمن حافظون معنى: ممسكون أو قاصرون، وكلاهما يتعدى بعلى كقوله: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} والظاهر أن قوله هنا {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} مع أن المملوكات من جملة العقلاء، والعقلاء يعبر عنهم بمن لا بما هو أن الإماء لما كنّ يتصفن ببعض صفات غير العقلاء كبيعهن وشرائهن، ونحو ذلك. كان ذلك مسوغاً لإطلاق لفظة ما عليهن، والعلم عند الله تعالى.

وقال بعض أهل العلم: إن وراء ذلك، هو مفعول ابتغى: أي ابتغى سوى ذلك. وقال بعضهم: إن المفعول به محذوف، ووراء ظرف. أي فمن ابتغى مستمتعاً لفرجه، وراء ذلك.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لاًّمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم: أي محافظون على الأمانات، والعهود. والأمانة تشمل: كل ما استودعك الله، وأمرك بحفظه، فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس، والعهود أيضاً تشمل: كل ما أخذ عليك العهد بحفظه، من حقوق الله، وحقوق الناس. وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من حفظ الأمانات والعهود جاء مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلاحَمَـٰنَـٰتِ إِلَىۤ أَهْلِهَ} وقوله تعالى: {يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} وقوله تعالى في سأل سائل {وَٱلَّذِينَ هُمْ لاًّمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ} وقوله في العهد {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُول} وقوله تعالى: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ}. وقوله: {وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيم} وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ} وقد أوضحنا هذا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ}. وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي، وهو القائم على الشيء، بحفظ أو إصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية، وفي الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الحديث، وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده: لأمانتهم بغير ألف بعد النون، على صيغة الإفراد والباقون بألف بعد النون، على صيغة الجمع المؤنث السالم.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَـٰفِظُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم يحافظون على صلواتهم والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانها، وشروطها، وسننها، وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد، ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها في قوله تعالى: {حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ}. وقال تعالى في سورة المعارج {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ} وقال فيها أيضاً {إِلاَّ ٱلْمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَآئِمُونَ} وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَـوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيّ}.

وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم، وقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَـٰتِهِمْ سَاهُونَ}. وقال تعالى في ذم المنافقين {وَإِذَا قَامُوۤاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ}. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال «الصلاة على وقتها» الحديث. وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جداً، ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن، ولا نذكر غالباً البيان من السنة، إلا إذا كان في القرآن بيان غير وافٍ بالمقصود، فنتمم البيان من السنة كما قدمناه مراراً. وذكرناه في ترجمة هذا الكتاب المبارك.

{أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ}

قوله تعالى: {أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين بالصفات، التي قدمناهم الوارثون، وحذف مفعول اسم الفاعل الذي هو الوارثون، لدلالة قوله: {ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ} عليه. والفردوس: أعلا الجنة، وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمٰن جل وعلا، وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم الوارثة.

وقد أوضحنا معنى الوارثة والآيات الدالة على ذلك المعنى، كقوله تعالى: {تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّ} وقوله: {وَنُودُوۤاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} وقوله تعالى: {وَقَـالُواْ ٱلْحَـمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلاٌّرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ} في سورة مريم في الكلام على قوله: {تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّ} فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وقرأ هذا الحرف: حمزة والكسائي: على صلاتهم بغير واو، بصيغة الإفراد وقرأ الباقون: على صلواتهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد، لأن المفرد الذي هو اسم جنس، إذا أضيف إلى معرفة، كان صيغة عموم كما هو معروف في الأصول. وقوله هنا: {هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} أي بلا انقطاع أبداً، كما قال تعالى {عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} أي غير مقطوع. وقال تعالى: {إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ} وقال تعالى: {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ} كما قدمناه مستوفى.

قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أطوار خلقه الإنسان ونقله له، من حال إلى حال، ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. وقد أوضحنا في أول سورة الحج معنى النطفة، والعلقة، والمضغة، وبينا أقوال أهل العلم في المخلقة، وغير المخلقة. والصحيح من ذلك وأوضحنا أحكام الحمل إذا سقط علقة أو مضغة هل تنقضي به عدة الحامل أو لا؟

وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من سيدها أو لا؟ إلى غير ذلك من أحكام الحمل الساقط، ومتى يرث، ويورث، ومتى يصل عليه، وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُمْ مِّن تُرَابٍ}. وسنذكر هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى. أما معنى السلالة: فهي فعالة من سللت الشيء من الشيء، إذا استخرجته منه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود

والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه.

ومنه قول حسان رضي الله عنه: فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرج كان غير حصين

وبناء الاسم على الفعالة، يدل على القلة كقلامة الظفر، ونحاتة الشيء المنحوت، وهي ما يتساقط منه عند النحت، والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين: خلق أبيهم آدم منه، كما قال تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ}.

وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب، وأنه لما بل بالماء صار طيباً ولما خمر صار طيناً لازباً يلصق باليد، وصار حمأً مسنوناً. قال بعضهم: طيناً أسود منتناً، وقال بعضهم: المسنون: المصور، كما تقدم إيضاحه في سورة الحجر، ثم لما خلقه من طين خلق منه زوجه حواء، كما قال في أول النساء {يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَ} وقال في الأعراف {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَ} وقال في الزمر: {ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَ} كما تقدم إيضاح ذلك كله، ثم لما خلق الرجل والمرأة، كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل، فأول أطواره: النطفة، ثم العلقة. الخ.

وقد بينا أغلب ذلك في أول سورة الحج، وقوله هنا: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ} يعني: بدأه خلق نوع الإنسان بخلق آدم، وقوله {ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً} أي بعد خلق آدم وحواء، فالضمير في قوله: ثم جعلناه لنوع الإنسان، الذي هو النسل لدلالة المقام عليه، كقولهم: عندي درهم ونصفه: أي ونصف درهم آخر. كما أوضح تعالى هذا المعنى في سورة السجدة في قوله تعالى {ذٰلِكَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ * ٱلَّذِى أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلإِنْسَـٰنِ مِن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلاٌّبْصَـٰرَ وَٱلاٌّفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلاٌّبْصَـٰرَ وَٱلاٌّفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ} وأشار إلى ذلك بقوله تعالى: {وَمِنْ ءايَـٰتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ} وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان، أمر كل مكلف أن ينظر فيه. والأمر المطلق، يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه، كما أوضحناه مراراً. وذلك في قوله: {فَلْيَنظُرِ ٱلإِنسَـٰنُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ}. وقد أشار في آيات كثيرة، إلى كمال قدرته بنقله الإنسان في خلقه من طور إلى طور، كما أوضحه هنا وكما في قوله تعالى: {مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَار} وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتبار به مما يستوجب التساؤل والعجب، وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الإنسان من النطفة، إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة الخ. مع أنه لم يشق بطن أُمه بل هو مستتر بثلاث ظلمات: وهي ظلمة البطن، وظلمة الرَّحِم، وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين، وذلك في قوله جل وعلا: {يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُـمْ خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَـٰتٍ ثَلَـٰثٍ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ} فتأمل معنى قوله {فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ} أي عن هذه العجائب والغرائب، التي فعلها فيكم ربكم ومعبودكم. وقال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلاٌّرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ} وقال: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} ثم ذكر الحكمة فقال {لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ} أي لنظهر لكم بذلك عظمتنا، وكمال قدرتنا، وانفرادنا بالإلهية واستحقاق العبادة، وقال في سورة المؤمن {هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَـبْلُغُوۤاْ أَشُدَّكُـمْ ثُمَّ لِتَكُـونُواْ شُيُوخ} وقال تعالى: {أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَـٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ * فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلاٍّنثَىٰ * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِىَ ٱلْمَوْتَىٰ} والآيات بمثل هذا كثيرة، وقد أبهم هذه الأطوار المذكورة في قوله {كَلاَّ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ} وذلك الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلا، فسبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته، وما أظهر براهين توحيده، وقد بين في آية المؤمنون هذه: أنه يخلق المضغة عظاماً، وبين في موضع آخر: أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض، تركيباً قوياً، ويشد بعضها مع بعض، على أكمل الوجوه وأبدعها، وذلك في قوله {نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ}، والأسر: شد العظام بعضها مع بعض، وتآسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بها، ومنه قول حميد بن ثور: وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تآسير أعلى قده وتحطما

وفي صحاح الجوهري: أسر قتبه يأسره أسراً شدة بالأسار وهو القد، ومنه سمي الأسير، وكانوا يشدونه بالقد، فقول بعض المفسرين واللغويين: أسرهم: أي خلقهم فيه قصور في التفسير، لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القد، وهو السير المقطوع من جلد البعير ونحوه، الذي لم يدبغ والله جل وعلا يشد بعض العظام ببعض، شداً محكماً متماسكاً كما يشد الشيء بالقد، والشد به قوي جداً. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ} القرار هنا: مكان الاستقرار، والمكين: المتمكن. وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال، أو لتمكن من يحل فيه. قاله أبو حيان في البحر. وقال الزمخشري: القرار: المستقر، والمراد به: الرحم وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها، أو بمكانتها في نفسها، لأنها مكنت بحيث هي وأحرزت. وقوله تعالى في هذه الآية {ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقاً ءَاخَرَ} قال الزمخشري: أي خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعله حيواناً، وكان جماداً وناطقاً، وكان أبكم وسميعاً، وكان أصم وبصيراً، وكان أكمه وأودع باطنه وظاهره، بل كل عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة، وغرائب حكمة، لا تدرك بوصف الواصف، ولا بشرح الشارح. انتهى منه.

وقال القرطبي: اختلف في الخلق الآخر المذكور، فقال ابن عباس، والشعبي وأبو العالية، والضحاك وابن زيد: «هو نفخ الروح فيه بعد أن كان جماداً» وعن ابن عباس: «خروجه إلى الدنيا»، وقال قتادة: عن فرقة نبات شعره. وقال الضحاك: خروج الأسنان، ونبات الشعر، وقال مجاهد: كمال شبابه. وروي عن ابن عمر والصحيح، أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك، وتحصيل المعقولات إلى أن يموت. ا هـ منه.

والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله {خَلْقاً ءَاخَرَ} أنه صار بشراً سوياً بعد أن كان نطفة، ومضغةً، وعلقةً، وعظاماً كما هو واضح.

مسألة

وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة رحمه الله، على أن من غصب بيضة، فأفرخت عنه أنه يضمن البيضة، ولا يرد الفرخ، لأن الفرخ خلق آخر سوى البيضة، فهو غير ما غصب، وإنما يرد الغاصب ما غصب. وهذا الاستدلال له وجه من النظر، والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية {فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ} وقوله {فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ} قال أبو حيان في البحر المحيط: تبارك: فعل ماضٍ لا ينصرف، ومعناه: تعالى وتقدس. ا هـ منه.

وقوله في هذه الآية {أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ} أي المقدرين والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير. ومنه قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري

فقوله: يخلق ثم لا يفري: أي يقدر الأمر، ثم لا ينفذه لعجزه عنه كما هو معلوم. ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت إلى معرفة، هل إضافتها إضافة محضة، أو لفظية غير محضة، كما هو معروف في محله؟ فمن قال: هي محضة أعرب قوله {أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ} نعتاً للفظ الجلالة، ومن قال: هي غير محضة أعربه بدلاً، وقيل: خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هو أحسن الخالقين. وقرأ هذين الحرفين {فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰم} وقوله {فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْم} ابن عامر وشعبة عن عاصم عظماً: بفتح العين، وإسكان الضاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهما، وقرأه الباقون: عِظَاماً بكسر العين وفتح الظاء، وألف بعدها بصيغة الجمع، وعلى قراءة ابن عامر وشعبة. فالمراد بالعظم: العِظَام.

وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن كان اسم جنس، قد تطلقه العرب، وتريد به معنى الجمع. وأكثرنا من أمثلته في القرآن، وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنهم بعد أن أنشأهم خلقاً آخر، فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيراً، ثم يكون محتلماً، ثم يكون شاباً، ثم يكون كهلاً، ثم يكون شيخاً، ثم هرماً أنهم كلهم صائرون إلى الموت من عمر منهم ومن لم يعمر، ثم هم بعد الموت يبعثون أحياءً، يوم القيامة للحساب والجزاء، وهذا الموت والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر، لأنهما إماتتان وإحياتان ذكر من كل منهما واحدة هنا، وذكر الجميع في قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَـٰكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} وقوله: {قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ} كما قدمنا إيضاحه في سورة الحج والبقرة، وكل ذلك دليل على كمال قدرته، ولزوم الإيمان به، واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ}. في قوله تعالى طرائق، وجهان من التفسير:

أحدهما: أنها قيل لها طرائق، لأن بعضها فوق بعض من قولهم: طارق النعل إذا صيرها طاقاً فوق طاق، وركب بعضها عَلَى بعض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «كأن وجوههم المجان المطرقة» أي التراس التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض، ومنه قول الشاعر يصف نعلاً له مطارقة:

وطراق من خلفهن طراق ساقطات تلوي بها الصحراء

يعني: نعال الإبل، ومنه قولهم: طائر طراق الريش، ومطرقة إذا ركب بعض ريشه بعضاً، ومنه قول زهير يصف بازياً:

أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك

وقول ذي الرمة يصف بازياً أيضاً:

طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترقرق

وقول الآخر يصف قطاة: سكاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها

فعلى هذا القول فقوله {سَبْعَ طَرَآئِقَ} يوضح معناه قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍ طِبَاق}.

الوجه الثاني: أنها قيل لها طرائق، لأنها طرق الملائكة في النزول والعروج، وقيل: لأنها طرائق الكواكب في مسيرها، وأما قول من قال قيل لها طرائق لأن الكل سماء طريقة، وهيأة غير هيأة الأخرى وقول من قال: طرائق؟ أي مبسوطات فكلاهما ظاهر البعد، وقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ} قد قدمنا أن معناه كقوله {وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاٌّرْضِ} لأن من يمسك السماء لو كان يغفل لسقطت فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه وقال بعضهم {وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ} بل نحن القائمون بإصلاح جميع شؤونهم، وتيسير كل ما يحتاجون إليه وقوله {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ} يعني السموات برهان على قوله قبله {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ} لأن من قدر على خلق السموات، مع عظمها فلا شك أنه قادر على خلق الإنسان كقوله تعالى {لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ أَكْـبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ} وقوله تعالى: {أَءَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَـٰهَ}.

وقوله: {أَوَلَـيْسَ ٱلَذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلاٌّرْضَ بِقَـٰدِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم} والآيات بمثل هذا متعددة.

وقد قدمنا براهين البعث التي هذا البرهان من جملتها، وأكثرنا من أمثلتها وهي مذكورة هنا، ولم نوضحها هنا لأنا أوضحناها فيما سبق في النحل والبقرة. والعلم عند الله تعالى.

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 342

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ لاًّمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ * وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَـٰفِظُونَ}

قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ * ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآيات التي ابتدأ بها أول هذه السورة علامات المؤمنين المفلحين فقال {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} أي فازوا وظفروا بخير الدنيا والآخرة.

وفلاح المؤمنين مذكور ذكراً كثيراً في القرآن كقوله {وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلاً كِبِير} وقوله {ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ} أصل الخشوع: الكون، والطمأنينة، والانخفاض ومنه قول نابغة ذبيان: رماد ككحل العين لأياً أبينه ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع

وهو في الشرع: خشية من الله تكون في القلب، فتظهر آثارها على الجوارح.

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجراً عظيماً في قوله في الأحزاب {وَٱلْخَـٰشِعِينَ وَٱلْخَـٰشِعَـٰتِ} إلى قوله {أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيم}.

وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين، الذين يرثون الفردوس، وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله {وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ} وقد استدل جماعة من أهل العلم بقوله {ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ} على أن من خشوع المصلي: أن يكون نظره في صلاته إلى موضع سجوده، قالوا: كان النَّبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله {ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ} فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد.

وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج ابن مردويه، والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة «أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت {ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلاَتِهِمْ خَـٰشِعُونَ} فطأطأ رأسه» ا هـ منه.

وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده، ولا يرفع بصره. وخالف المالكية الجمهور، فقالوا: إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، واستدلوا لذلك بقوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ} قالوا: فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وذلك ينافي كمال القيام. وظاهر قوله تعالى {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ} لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده، ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام، والجمهور على خلافهم كما ذكرنا.

واعلم أن معنى أفلح: نال الفلاح، والفلاح يطلق في لغة العرب على معنيين:

الأول: الفوز بالمطلوب الأكبر، ومنه قول لبيد: فاعقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل

أي فاز من رزق العقل بالمطلوب الأكبر.

والثاني: هو إطلاق الفلاح على البقاء السرمدي في النعيم، ومنه قول لبيد أيضاً في رجز له: لو أن حياً مدرك الفلاح لناله ملاعب الرماح

يعني مدرك البقاء، ومنه بهذا المعنى قول كعب بن زهير، أو الأضبط بن قريع: لكل هم من الهموم سعه والمسى والصبح لا فلاح معه

أي لا بقاء معه، ولا شك أن من اتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله في أول هذه السورة الكريمة دخل الجنة كما هو مصرح به في الآيات المذكورة، وأن من دخل الجنة نال الفلاح بمعنييه المذكورين، والمعنيان اللذان ذكرنا للفلاح بكل واحد منهما، فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة: حي على الفلاح.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين: إعراضهم عن اللغو. وأصل اللغو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، فيدخل فيه اللعب واللهو والهزل، وما توجب المروءة تركه.

وقال ابن كثير {عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ} أي عن الباطل، وهو يشمل الشرك كما قال بعضهم، والمعاصي كما قاله آخرون، وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ا هـ منه.

وما أثنى الله به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية. أشار له في غير هذا الموضع كقوله {وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرام} ومن مرورهم به كراماً إعراضهم عنه، وعدم مشاركتهم أصابه فيه وقوله تعالى {وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ}.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ}. في المراد بالزكاة هنا وجهان من التفسير معروفان عند أهل العلم.

أحدهما: أن المراد بها زكاة الأموال، وعزاه ابن كثير للأكثرين.

الثاني: أن المراد بالزكاة هنا: زكاة النفس أي تطهيرها من الشرك، والمعاصي بالإيمان بالله، وطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى هذا فالمراد بالزكاة كالمراد بها في قوله {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّـٰهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّـٰهَ} وقوله {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ}. وقوله {وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَد} وقوله {خَيْراً مِّنْهُ زَكَـوٰةً} وقوله {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ} على أحد التفسيرين. وقد يستدل لهذا القول الأخير بثلاث قرائن:

الأولى: أن هذه السورة مكية، بلا خلاف، والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما هو معلوم. فدل على أن قوله {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ} نزل قبل فرض زكاة الأموال المعروفة، فدل على أن المراد به غيرها.

القرينة الثانية: هي أن المعروف في زكاة الأموال: أن يعبر عن أدائها بالإيتاء كقوله تعالى {وَآتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ} وقوله {وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَـوٰةِ} ونحو ذلك. وهذه الزكاة المذكورة هنا، لم يعبر عنها بالإيتاء، بل قال تعالى فيها {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوٰةِ فَـٰعِلُونَ} فدل على أن هذه الزكاة: أفعال المؤمنين المفلحين، وذلك أولى بفعل الطاعات، وترك المعاصي من أداء مال.

الثالثة: أن زكاة الأموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصلاة، من غير فصل بينهما كقوله {وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلوٰةَ وَآتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ} وقوله {وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَآتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ} وقوله {وَإِقَامَ ٱلصَّلوٰة وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَـوٰةِ} وهذه الزكاة المذكورة هنا فصل بين ذكرها، وبين ذكر الصلاة بجملة {وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُّعْرِضُونَ}.

والذين قالوا المراد بها المراد بها زكاة الأموال قالوا: إن أصل الزكاة فرض بمكة قبل الهجرة، وأن الزكاة التي فرضت بالمدينة سنة اثنتين هي ذات النصب، والمقادير الخاصة.

وقد أوضحنا هذا القول في الأنعام في الكلام على قوله تعالى {وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} وقد يستدل، لأن المراد بالزكاة في هذه الآية غير الأعمال التي تزكى بها النفوس من دنس الشرك والمعاصي، بأنا لو حملنا معنى الزكاة على ذلك، كان شاملاً لجميع صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة، فيكون كالتكرار معها، والحمل على التأسيس والاستقلال أولى من غيره، كما تقرر في الأصول. وقد أوضحناه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً} والذين قالوا: هي زكاة الأموال قالوا: فاعلون أي مؤدون، قالوا: وهي لغة معروفة فصيحة، ومنها قول أمية بن أبي الصلت:

المطعمون الطعام في السنة الأز مة والفاعلون للزكوات

وهو واضح، بحمل الزكاة على المعنى المصدري بمعنى التزكية للمال، لأنها فعل المزكي كما هو واضح. ولا شك أن تطهير النفس بأعمال البر، ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الجنة.

وقد قال ابن كثير رحمه الله: وقد يحتمل أن المراد بالزكاة ها هنا: زكاة النفس من الشرك، والدنس إلى أن قال ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداً وهو زكاة النفوس، وزكاة الأموال فإنه من جملة زكاة النفوس، والمؤمن الكامل هو الذي يفعل هذا وهذا والله أعلم. ا هـ منه.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ * إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس ويخلدون فيها حفظهم لفروجهم: أي من اللواط والزنى، ونحو ذلك، وبين أن حفظهم فروجهم، لا يلزمهم عن نسائهم الذين ملكوا الاستمتاع بهن بعقد الزواج أو بملك اليمين، والمراد به التمتع بالسراري، وبين أن من لم يحفظ فرجه عن زوجه أو سريته لا لوم عليه، وأن من ابتغى تمتعاً بفرجه، ورواء ذلك غير الأزواج والمملوكات فهو من العادين: أي المعتدين المتعدين حدود الله، المجاوزين ما أحله الله إلى ما حرمه.

وبين معنى العادين في هذه الآية قوله تعالى في قوم لوط: {أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} وهذا الذي ذكره هنا ذكره أيضاً في سورة سأل سائل لأنه قال فيها في الثناء على المؤمنين {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ}.

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: اعلم أن ما في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} من صيغ العموم، والمراد بها من وهي من صيغ العموم. فآية {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} وآية {سَأَلَ سَآئِلٌ} تدل بعمومها المدلول عليه بلفظة ما، في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في الموضعين على جواز جمع الأختين بملك اليمين في التسري بهما معاً لدخولهما في عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وبهذا قال داود الظاهري، ومن تبعه: ولكن قوله تعالى {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} يدل بعمومه على منع جمع الأختين، بملك اليمين، لأن الألف واللام في الأختين صيغة عموم، تشمل كل أختين. سواء كانتا بعقد أو ملك يمين ولذا قال عثمان رضي الله عنه، لما سئل عن جمع الأختين بملك اليمين: أحلتهما آية، وحرمتهما أخرى يعني بالآية المحللة {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وبالمحرمة {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ}.

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه ونزيد ما تدعو الحاجة إلى زيادته.

وحاصل تحرير المقام في ذلك: أن الآيتين المذكورتين بينهما عموم، وخصوص من وجه، يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها كما قال عثمان رضي الله عنهما: أحلتهما آية، وحرمتهما أخرى وإيضاحه أن آية: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} تنفرد عن آية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في الأختين المجموع بينهما، بعقد نكاح وتنفرد آية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في الأمة الواحدة، أو الأمتين اللتين ليستا بأختين، ويجتمعان في الجمع بين الأختين، فعموم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} يقتضي تحريمه، وعموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} يقتضي إباحته، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها: وجب الترجيح بينهما، والراجح منهما، يقدم ويخصص به عموم الآخر، كما أَشار له في مراقي السعود بقوله: وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر

وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} مرجح من خمسة أَوجه على عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ}:

الأول: منها أن عموم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء: وهي التي بين الله فيها من تحل منهن، ومن لا تحل وآية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء، ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة. فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها، لا من مظانها.

الوجه الثاني: أن آية {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين، إجماعاً للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم {وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ} وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً، للإجماع على أن عموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} يخصصه عموم {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ}. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص، مع العام الذي لم يدخله التخصيص: هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحداً خالف فيه، إلا صفي الدين الهندي، والسبكي.

وحجة الجمهور أن العام المخصص، اختلف في كونه حجة في الباقي، بعد التخصيص، والذين قالوا: هو حجة في الباقي. قال جماعة منهم: هو مجاز في الباقي، وما اتفق على أنه حجة، وأنه حقيقة، وهو الذي لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته، وهل هو حقيقة، أو مجاز، وإن كان الصحيح: أنه حجة في الباقي، وحقيقة فيه، لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره عليه، وأما حجة صفي الدين الهندي والسبكي، على تقديم الذي دخله التخصيص فهي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى، بخلاف الباقي على عمومه. الوجه الثالث: أن عموم {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} غير وارد في معرض مدح ولا ذم وعموم {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم.

اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء: على أن عمومه معتبر كقوله تعالى: {إِنَّ ٱلاٌّبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ * وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ} فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح، وكل فاجر مع أنه للذم قال في مراقي السعود: وما أتى للمدح أو للذم يعم عند جل أهل العلم

وخالف في ذلك بعض العلماء منهم: الإمام الشافعي رحمه الله، قائلاً: إن العام الوارد في معرض المدح، أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم، ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ} في الحلي المباح، لأن الآية سيقت الذم، فلا تعم عنده الحلي المباح.

وإذا علمت ذلك، فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه، عند بعض العلماء.

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين، فالأصل في الفروج التحريم، حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة.

الوجه الخامس: أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهو من ارتكاب حرام.

فهذه الأوجه الخمسة يرد بها استدلال داود الظاهري، ومن تبعه على إباحته جمع الأختين بملك اليمين، محتجاً بقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} ولكن داود يحتج بآية أخرى يعسر التخلص من الاحتجاج بها، بحسب المقرر في أصول الفقه المالكي والشافعي والحنبلي، وإيضاح ذلك أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين أنه إن ورد استثناء بعد جمل متعاطفة، أو مفردات متعاطفة، أن الاستثناء المذكور يرجع لجميعها خلافاً لأبي حنيفة القائل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، قال في مراقي السعود: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثنا فكلا يقفو

دون دليل العقل أو ذي السمع. الخ

وإذا علمت أن المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين رجوع الاستثناء لكل المتعاطفات، وأنه لو قال الواقف في صيغة وقفه: هو وقف على بني تميم وبني زهرة والفقراء إلا الفاسق منهم، أنه يخرج من الوقف فاسق الجميع لرجوع الاستثناء إلى الجميع، وأن أبا حنيفة وحده هو القائل برجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط. ولذلك لم يقبل شهادة القاذف، ولو تاب وأصلح، وصار أعدل أهل زمانه لأن قوله تعالى {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُو} يرجع عنده الاستثناء فيه للأخيرة فقط وهي {وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُو} أي فقد زال عنهم اسم الفسق، ولا يقبل رجوعه لقوله تعالى {وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَد} إلا الذين تابوا، فاقبلوا شهادتهم بل يقول: لا تقبلوا لهم شهادة أبداً مطلقاً بلا استثناء لاختصاص الاستثناء عنده بالجملة الأخيرة، ولم يخالف أبو حنيفة أصوله في قوله{وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ} لى قوله {إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِح}. فإن هذا الاستثناء راجع لجميع الجمل المتعاطفة قبله عند أبي حنيفة، وغيره.

ولكن أبا حنيفة لم يخالف فيه أصله لأن الجمل الثلاث المذكورة جمعت في الجملة الأخيرة، التي هي {وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَام} لأن الإشارة في قوله: ذلك راجعة إلى الشرك، والقتل والزنى في الجمل المتعاطفة قبله فشملت الجملة الأخيرة معاني الجمل قبلها، فصار رجوع الاستثناء لها وحدها، عند أبي حنيفة، على أصله المقرر: مستلزماً لرجوعه للجميع.

وإذا حققت ذلك فاعلم أن داود يحتج لجواز جمع الأختين بملك اليمين أيضاً، برجوع الاستثناء في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} لقوله {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} فيقول: قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} وقوله: {وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ} يرجع لكل منهما استثناء في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} فيكون المعنى: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، إلا ما ملكت أيمانكم فلا يحرم عليكم فيه الجمع بينهما، وحرمت عليكم المحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم، فلا يحرم عليكم.

وقد أوضحنا معنى الاستثناء من المحصنات في محله من هذا الكتاب المبارك، وبهذا تعلم أن احتجاج داود برجوع الاستثناء في قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} إلى قوله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة، فيصعب عليهم التخلص من احتجاج داود هذا.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن الجواب عن استدلال داود المذكور من وجهين:

الأولى منهما: أن في الآية نفسها قرينة مانعة من رجوع الاستثناء، إلى قوله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} لما قدمنا من أن قوله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} أي بالسبي خاصة مع الكفر، وأن المعنى والمحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم: أي وحرمت عليكم المتزوجات من النساء، لأن المتزوجة لا تحل لغير زوجها إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي مع الكفر فإن السبي يرفع حكم الزوجية عن المسبية، وتحل لسابيها بعد الاستبراء كما قال الفرزدق: وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبنى بها لم تطلق

وإذا كان ملك اليمين في قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} في السبي خاصة كما هو مذهب الجمهور كان ذلك مانعاً من رجوعه إلى قوله: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلاٍّخْتَيْنِ} لأن محل النزاع في ملك اليمين مطلقاً، وقد قدمنا في سورة النساء أن قول من قال: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} مطلقاً، وأن بيع الأمة طلاقها أنه خلاف التحقيق، وأوضحنا الأدلة على ذلك.

الوجه الثاني: هو أن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها، يحتاج إلى دليل منفصل، لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضها، دون بعض. وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه. وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعاً لغير الجملة الأخيرة التي تليه، تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة. ومعرفة ذلك منها، وهذا القول الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين، دون بعض، إلا بدليل مروي عن ابن الحاجب من المالكية، والغزالي من الشافعية، والآمدي من الحنابلة، واستقراء القرآن يدل على أن هذا القول هو الأصح، لأن الله يقول {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ} وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله، وجدنا القرآن دالاً على صحة هذا القول، وبه يندفع أيضاً استدلال داود.

فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُو} فالاستثناء راجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولاً واحداً، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ، ومنها قوله تعالى: {فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُو} فالاستثناء لا يرجع لقوله {فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف.

وما يروى عن الشعبي من أنها تسقطه، خلاف التحقيق الذي هو مذهب جماهير العلماء ومنها قوله تعالى: {فَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَـٰقٌ}.

فالاستثناء في قوله: {إِلاَّ ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ} لا يرجع قولاً واحداً، إلى الجملة الأخيرة، التي تليه أعني قوله تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِير} لأنه لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار أبداً، ولو وصلوا إلى قوم بينكم، وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله: {فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ} والمعنى: فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم، وبينهم ميثاق، فليس لكم أخذهم بأسر، ولا قتلهم، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم، وقتلهم كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النَّبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا أن هذه الآية:

نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي، وفي بني جذيمة بن عامر وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الحمل إليه في القرآن العظيم: الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجاز تبين أنه ليس نصاً في الرجوع إلى غيرها.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: {وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلاَّ قَلِيل} على ما قاله: جماعات من المفسرين، لأنه لولا فضل الله ورحمته لاتبعوا الشيطان، كلا بدون استثناء، قليل أو كثير كما ترى.

واختلفوا في مرجع هذا الاستثناء، فقيل: راجع لقوله: {أَذَاعُواْ بِهِ} وقيل: راجع لقوله {لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} وإذا لم يرجع للجملة التي تليه، لم يكن نصاً في رجوعه لغيرها.

وقيل: إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليه. وأن المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لاتبعتم الشيطان في الاستمرار، على ملة آبائكم من الكفر، وعبادة الأوثان إلا قليلاً كمن كان على ملة إبراهيم في الجاهلية، كزيد بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل، وأمثالهم.

وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله: {لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلاَّ قَلِيل} معناه: لاتبعتم الشيطان كلا، قال: والعرب تطلق العلة، وتريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب:

أشم ندى كثير النوادي قليل المثالب والقادحه

يعني: لا مثلبة فيه، ولا قادحة. وهذا القول ليس بظاهر كل الظهور، وإن كانت العرب تطلق القلة في لغتها، وتريد بها العدم كَقولهم: مررت بأرض قليل بها الكراث والبصل، يعنون لا كراث فيها ولا بصل. ومنه قول ذي الرمة: أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها

يريد: أن تلك الفلاة لا صوت فيها غير بغام ناقته. وقول الآخر: فما بأس لو ردت علينا تحية قليلاً لدى من يعرف الحق عابها

يعني لا عاب فيها: أي لا عيب فيها عند من يعرف الحق، وأمثال هذا كثير في كلام العرب، وبالآيات التي ذكرنا تعلم: أن الوقف عن القطع برجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله إلا لدليل، هو الذي دل عليه القرآن في آيات متعددة، وبدلالتها يرد استدلال داود المذكور أيضاً والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثانية: اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} خاص بالرجال دون النساء، فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدها، وتتمتع به بملك اليمين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو يؤيد قول الأكثرين: أن النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة، الصحيحة إلا بدليل منفصل، كما أوضحنا أدلته في سورة الفاتحة، وذكر ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكها، وقالت: تأولت آية من كتاب الله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} فأتى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال له ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأولت آية من كتاب الله عز وجل على غير وجهها، قال: فضرب العبد، وجز رأسه وقال: أنت بعده حرام على كل مسلم. ثم قال ابن كثير: هذا أثر غريب منقطع، ذكره ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة، وهو هو هنا أليق وإنما حرمها عَلَى الرجال، معاملة لها بنقيض قصدها، والله أعلم ا هـ.

وقال أبو عبد الله القرطبي: قد روى معمر عن قتادة قال: تسررت امرأة غلامها، فذكر ذلك لعمر فسألها ما حملك على ذلك؟ قالت: كنت أراه يحل لي بملك يميني، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين، فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: تأولت كتاب الله عز وجل على غير تأويله لا رجم عليها، فقال عمر: لا جرم، والله لا أحلك لحر بعده عاقبها بذلك، ودرأ الحد عنها، وأمر العبد ألا يقربها.

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضيء، فقالت: إني استسررته، فمعنى بنو عمي عن ذلك، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فإنه عنى بني عمي فقال عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها ا هـ. من القرطبي.

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا شك في أن آية {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} هذه التي هي {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف، بجلد عميرة، ويقال له الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة سأل سائل وقد ذكر ابن كثير: أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية، على منع الاستمناء باليد. وقال القرطبي: قال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز، قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ} إلى قوله {ٱلْعَادُونَ}.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك، والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة، على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء: ـ إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج

فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار، كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مراراً وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى

فالله جل وعلا قال: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ} ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين، في قوله تعالى: {إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج، عن الزوجة، والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع هي قوله {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره، ناكح يده، وظاهر عموم القرآن، لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل من كتاب أو سنة، يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار، كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى.

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية، بعد أن ذكر بعض من حرم جلد عميرة، واستدلالهم بالآية ما نصه: وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام الحسن بن عرفة في جزئة المشهور، حيث قال: حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن حميد، عن أنس بن مالك، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العاملين ويدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول، ومدمن الخمر، والضارب والديه، حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره» ا هـ.

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته والله أعلم. انتهى منه ولكنه على ضعفه يشهد له في نكاح اليد ظاهر القرآن في الجملة، لدلالته على منع ذلك، وإنما قيل للاستمناء باليد: جلد عميرة، لأنهم يكنون بعميرة عن الذكر.

لطيفة: قد ذكر في نوادر المغفلين، أن مغفلاً كانت أمه تملك جارية تسمى عميرة فضربتها مرة، فصاحب الجارية، فسمع قوم صياحها، فجاؤوا وقالوا ما هذا الصياح؟ فقال لهم ذلك المغفل: لا بأس تلك أمي كانت تجلد عميرة.

المسألة الثالثة: اعلم أنا قدمنا في سورة النساء، أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} تدل بظاهرها على منع نكاح المتعة، لأنه جل وعلا صرح فيها بما يعلم منه، وجوب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية، ثم صرح بأن المبتغي وراء ذلك من العادين بقوله {فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ} وأن المرأة المستمتع بها في نكاح المتعة، ليست زوجة، ولا مملوكة. أما كونها غير مملوكة فواضح. وأما الدليل على كونها غير زوجة، فهو انتفاء لوازم الزوجية عنها كالميرث والعدة والطلاق والنفقة، ونحو ذلك، فلو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة، فلما انتفت عنها لوازم الزوجية علمنا أنها ليست بزوجة، لأن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم بإجماع العقلاء.

فتبين بذلك أن معنى نكاح المتعة من العادين المجاوزين ما أحل الله إلى ما حرم، وقد أوضحنا ذلك في سورة النساء بأدلة الكتاب والسنة، وأن نكاح المتعة ممنوع إلى يوم القيامة، وقد يخفى على طالب العلم معنى لفظة على في هذه الآية يعني قوله تعالى {وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَٰجِهِمْ} لأن مادة الحفظ، لا تتعدى إلى المعمول الثاني في هذا الموضوع بعلى فقيل: إن على بمعنى: عن.

والمعنى: أنهم حافظون فروجهم عن كل شيء، إلا عن أزواجهم، وحفظ عن تتعدى بعن.

وحاول الزمخشري الجواب عن الإتيان بعلى هنا فقال ما نصه: على أزواجهم في موضع الحال أي الأولين، على أزواجهم، أو قوامين عليهن من قولك: كان فلان على فلانة، فمات عنها، فخلف عليها فلان، ونظيره: كان زياد على البصرة: أي والياً عليها، ومنه قولهم: فلان تحت فلان، ومن ثمّة سميت المرأة فراشاً.

والمعنى: أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوال، إلا في تزوجهم أو تسريهم، أو تعلق على بمحذوف يدل عليه غير ملومين، كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشرة إلا على ما أطلق لهم، فإنهم غير ملومين عليه، أو تجعله صلة لحافظين من قولك: احفظ على عنان فرسي على تضمينه، معنى النفي كما ضمن قولهم: نشدتك الله إلا فعلت بمعنى: ما طلبت منك إلا فعلك ا هـ منه ولا يخفى ما فيه من عدم الظهور.

قال أبو حيان: وهذه الوجوه التي تكلفها الزمخشري ظاهر فيها العجمة، وهي متكلفة، ثم استظهر أبو حيان أن يكون الكلام من باب التضمين، ضمن حافظون معنى: ممسكون أو قاصرون، وكلاهما يتعدى بعلى كقوله: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} والظاهر أن قوله هنا {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ} مع أن المملوكات من جملة العقلاء، والعقلاء يعبر عنهم بمن لا بما هو أن الإماء لما كنّ يتصفن ببعض صفات غير العقلاء كبيعهن وشرائهن، ونحو ذلك. كان ذلك مسوغاً لإطلاق لفظة ما عليهن، والعلم عند الله تعالى.

وقال بعض أهل العلم: إن وراء ذلك، هو مفعول ابتغى: أي ابتغى سوى ذلك. وقال بعضهم: إن المفعول به محذوف، ووراء ظرف. أي فمن ابتغى مستمتعاً لفرجه، وراء ذلك.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ لاًّمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم راعون لأماناتهم وعهدهم: أي محافظون على الأمانات، والعهود. والأمانة تشمل: كل ما استودعك الله، وأمرك بحفظه، فيدخل فيها حفظ جوارحك من كل ما لا يرضي الله، وحفظ ما ائتمنت عليه من حقوق الناس، والعهود أيضاً تشمل: كل ما أخذ عليك العهد بحفظه، من حقوق الله، وحقوق الناس. وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من حفظ الأمانات والعهود جاء مبيناً في آيات كثيرة كقوله تعالى {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلاحَمَـٰنَـٰتِ إِلَىۤ أَهْلِهَ} وقوله تعالى: {يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوۤاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} وقوله تعالى في سأل سائل {وَٱلَّذِينَ هُمْ لاًّمَـٰنَـٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ} وقوله في العهد {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُول} وقوله تعالى: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ}. وقوله: {وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيم} وقوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ} وقد أوضحنا هذا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ}. وقوله: راعون: جمع تصحيح للراعي، وهو القائم على الشيء، بحفظ أو إصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية، وفي الحديث «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» الحديث، وقرأ هذا الحرف ابن كثير وحده: لأمانتهم بغير ألف بعد النون، على صيغة الإفراد والباقون بألف بعد النون، على صيغة الجمع المؤنث السالم.

قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَـٰفِظُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين الفردوس: أنهم يحافظون على صلواتهم والمحافظة عليها تشمل إتمام أركانها، وشروطها، وسننها، وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد، ولأجل أن ذلك من أسباب نيل الفردوس أمر تعالى بالمحافظة عليها في قوله تعالى: {حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ}. وقال تعالى في سورة المعارج {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ} وقال فيها أيضاً {إِلاَّ ٱلْمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ دَآئِمُونَ} وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَـوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيّ}.

وقد أوضحنا ذلك في سورة مريم، وقوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَـٰتِهِمْ سَاهُونَ}. وقال تعالى في ذم المنافقين {وَإِذَا قَامُوۤاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ}. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال «الصلاة على وقتها» الحديث. وقد قدمناه والأحاديث في فضل الصلاة والمحافظة عليها كثيرة جداً، ولكن موضوع كتابنا بيان القرآن بالقرآن، ولا نذكر غالباً البيان من السنة، إلا إذا كان في القرآن بيان غير وافٍ بالمقصود، فنتمم البيان من السنة كما قدمناه مراراً. وذكرناه في ترجمة هذا الكتاب المبارك.

{أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ تُبْعَثُونَ * وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ}

قوله تعالى: {أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ * ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين المتصفين بالصفات، التي قدمناهم الوارثون، وحذف مفعول اسم الفاعل الذي هو الوارثون، لدلالة قوله: {ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ} عليه. والفردوس: أعلا الجنة، وأوسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمٰن جل وعلا، وعبر تعالى عن نيل الفردوس هنا باسم الوارثة.

وقد أوضحنا معنى الوارثة والآيات الدالة على ذلك المعنى، كقوله تعالى: {تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّ} وقوله: {وَنُودُوۤاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} وقوله تعالى: {وَقَـالُواْ ٱلْحَـمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلاٌّرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ} في سورة مريم في الكلام على قوله: {تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّ} فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وقرأ هذا الحرف: حمزة والكسائي: على صلاتهم بغير واو، بصيغة الإفراد وقرأ الباقون: على صلواتهم بالواو المفتوحة بصيغة الجمع المؤنث السالم والمعنى واحد، لأن المفرد الذي هو اسم جنس، إذا أضيف إلى معرفة، كان صيغة عموم كما هو معروف في الأصول. وقوله هنا: {هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} أي بلا انقطاع أبداً، كما قال تعالى {عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} أي غير مقطوع. وقال تعالى: {إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ} وقال تعالى: {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ} كما قدمناه مستوفى.

قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإِنْسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَـٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَـٰماً فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَـٰمَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَـٰهُ خَلْقاً ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَـٰلِقِينَ}. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة، أطوار خلقه الإنسان ونقله له، من حال إلى حال، ليدل خلقه بذلك على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده جل وعلا. وقد أوضحنا في أول سورة الحج معنى النطفة، والعلقة، والمضغة، وبينا أقوال أهل العلم في المخلقة، وغير المخلقة. والصحيح من ذلك وأوضحنا أحكام الحمل إذا سقط علقة أو مضغة هل تنقضي به عدة الحامل أو لا؟

وهل تكون الأمة به أم ولد إن كان من سيدها أو لا؟ إلى غير ذلك من أحكام الحمل الساقط، ومتى يرث، ويورث، ومتى يصل عليه، وأقوال أهل العلم في ذلك في الكلام على قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـٰكُمْ مِّن تُرَابٍ}. وسنذكر هنا ما لم نبينه هنالك مع ذكر الآيات التي لها تعلق بهذا المعنى. أما معنى السلالة: فهي فعالة من سللت الشيء من الشيء، إذا استخرجته منه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت: خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود

والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه.

ومنه قول حسان رضي الله عنه: فجاءت به عضب الأديم غضنفرا سلالة فرج كان غير حصين

وبناء الاسم على الفعالة، يدل على القلة كقلامة الظفر، ونحاتة الشيء المنحوت، وهي ما يتساقط منه عند النحت، والمراد بخلق الإنسان من سلالة الطين: خلق أبيهم آدم منه، كما قال تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ}.

وقد أوضحنا فيما مضى أطوار ذلك التراب، وأنه لما بل بالماء صار طيباً ولما خمر صار طيناً لازباً يلصق باليد، وصار حمأً مسنوناً. قال بعضهم: طيناً أسود منتناً، وقال بعضهم: المسنون: المصور، كما تقدم إيضاحه في سورة الحجر، ثم لما خلقه من طين خلق منه زوجه حواء، كما قال في أول النساء {يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَ} وقال في الأعراف {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَ} وقال في الزمر: {ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَ} كما تقدم إيضاح ذلك كله، ثم لما خلق الرجل والمرأة، كان وجود جنس الإنسان منهما عن طريق التناسل، فأول أطواره: النطفة، ثم العلقة. الخ.