سورة المؤمنون | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 346 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 346

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

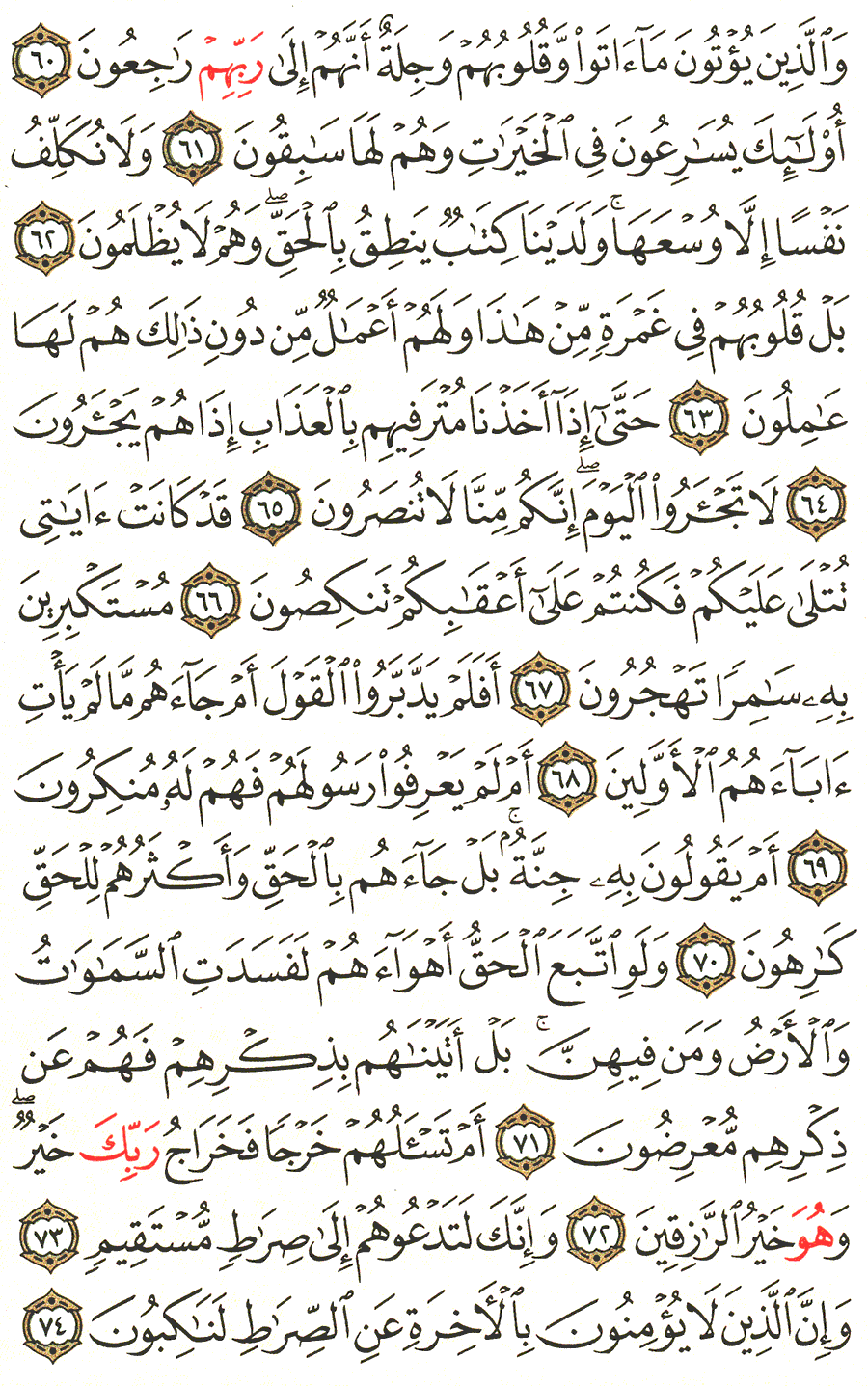

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَٰجِعُونَ * أُوْلَـٰئِكَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَهُمْ لَهَا سَـٰبِقُونَ * وَلاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ * بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ هَـٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَـٰلٌ مِّن دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَـٰمِلُونَ * حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأرُونَ * لاَ تَجْأرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لاَ تُنصَرُونَ}

تقدم شرح هذه الأيات مع الأيات التي في الصفحة السابقة

{قَدْ كَانَتْ ءَايَـتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ * مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَـٰمِراً تَهْجُرُونَ * أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلاٌّوَّلِينَ * أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ * أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ * وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلاٌّرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَـٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَٰزِقِينَ}

قوله تعالى: {قَدْ كَانَتْ ءَايَـتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ}. لما بين أن المترفين من الكفار إذا أخذهم ربهم بالعذاب، ضجوا وصاحوا واستغاثوا، وبين أنهم لا يغاثون كما أوضحناه آنفاً بين سبب ذلك بقوله: {قَدْ كَانَتْ ءَايَـتِى} أي التي أرسلت بها رسلي {تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ}: تقرأ عليكم واضحة مفصلة، فكنتم على أعقابكم تنكصون: ترجعون عنها القهقرى. والعقب: مؤخر القدم، والنكوص: الرجوع عن الأمر، ومنه قوله تعالى: {فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ} ومنه قول الشاعر: زعموا بأنهم على سبل النجا ة وإنما نكص على الأعقاب

وهذا المعنى الذي ذكره هنا: أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى {قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ * ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِىَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ كَـفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكْمُ للَّهِ ٱلْعَلِـىِّ ٱلْكَبِيرِ} فكفرهم عند الله ذكر الله وحده، من نكوصهم على أعقابهم، وبين في موضع آخر أنهم إذا تتلى عليهم آياته، لم يقتصروا على النكوص عنها، على أعقابهم، بل يكادون يبطشون بالذي يتلوها عليهم، لشدة بغضهم لها، وذلك في قوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ يَكَـٰدُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَ} وهذا الذي ذكرنا أن العذاب عذاب يوم القيامة، أظهر عندنا من قول من قال: إنه يوم بدر أو الجوع، ومن قال من زعم: أن الذين يجأرون: هم الذين لم يقتلوا يوم بدر وأن جؤارهم من قبل إخوانهم، فكل ذلك خلاف الظاهر، وإن قاله من قاله:

قوله تعالى: {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ}. يتضمن حضهم، على تدبر هذا القول الذي هو القرآن العظيم، لأنهم إن تديروه تدبراً صادقاً، علموا أنه حق، وأن اتباعه واجب وتصديق من جاء به لازم. وقد أشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفاً كَثِير} وقوله: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَ} وقوله في هذه الآية الكريمة {أَمْ جَآءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلاٌّوَّلِينَ} قال القرطبي:

فأنكروه، وأعرضوا عنه، وقيل: أم بمعنى: بل جاءهم مالاً عهد لآبائهم به، فلذلك أنكروه، وتركوا التدبر له

وقال ابن عباس: وقيل المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب، وهو شيء لم يأت آباءهم الأولين، قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: قرعهم أولاً بترك الانتفاع بالقرآن، ثم ثانياً بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين: أي إرسال الرسل ليس بدعا، ولا مستغرباً، بل أرسلت الرسل للأمم قبلهم، وعرفوا ذلك بالتواتر ونجاة من آمن، واستئصال من كذب وآباؤهم إسماعيل وأعقابه إلى آخر كلامه. وهذا الوجه من التفسير له وجه من النظر وعليه فالآية كقوله: {قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنَ ٱلرُّسُلِ} ونحوها من الآيات.

قوله تعالى: {أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ}. قد قدمنا الآيات الموضحة لهذه الآية في سورة يونس، في الكلام على قوله تعالى: {فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِهِ} فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

قوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ}. أم المذكورة في هذه الآية هي المعروفة عند النحويين بأم المنقطعة. وضابطها ألا تتقدم عليها همزة تسوية نحو {سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ} أو همزة مغنية، عن لفظة: أي كقولك أزيد عندك أم عمرو؟ أي أيهما عندك فالمسبوقة بإحدى الهمزتين المذكورتين، هي المعروفة عندهم بأم المتصلة، والتي لم تسبق بواحدة منهما هي المعروفة بالمنقطعة كما هنا. وأم المنقطعة تأتي لثلاثة معان.

الأول: أن تكون بمعنى: بل الإضرابية.

الثاني: أن تكون بمعنى همزة استفهام الإنكار.

الثالث: أن تكون بمعناهما معاً فتكون جامعة بين الإضراب والإنكار، وهذا الأخير هو الأكثر في معناها، خلافاً لابن مالك في الخلاصة في اقتصاره على أنها بمعنى: بل في قوله: وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت

ومراده بخلوها مما قيدت به: ألا تسبقها إحدى الهمزتين المذكورتين، فإن سبقتها إحداهما، فهي المتصلة كما تقدم قريباً، وعلى ما ذكرنا فيكون المعنى متضمناً للاضراب عما قبله إضراباً انتقالياً، مع معنى استفهام الإنكار، فتضمن الآية الإنكار على الكفار في دعواهم: أن نبينا صلى الله عليه وسلم به جنة: أي جنون يعنون: أن هذا الحق الذي جاءهم به هذيان مجنون، قبحهم الله ما أجحدهم للحق، وما أكفرهم ودعواهم عليه هذه أنه مجنون كذبها الله هنا بقوله: {بَلْ جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ} فالإضراب ببل إبطالي.

والمعنى: ليس بمجنون بل هو رسول كريم جاءكم بالحق الواضح، المؤيد بالمعجرات الذي يعرف كل عاقل، أنه حق، ولكن عاندتم وكفرتم لشدة كراهيتكم للحق، وما نفته هذه الآية الكريمة من دعواهم عليه الجنون صرح الله بنفيه في مواضع أخر كقوله تعالى: {وَمَا صَـٰحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ} وقوله تعالى: {فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَـٰهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ} وهذا الجنون الذي افترى على آخر الأنبياء، افترى أيضاً على أولهم، كما تعالى في هذه السورة الكريمة عن قوم نوح أنهم قالوا فيه {إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ} وقد بين في موضع آخر أن الله لم يرسل رسولاً إلا قال قومه: إنه ساحر، أو مجنون، كأنهم اجتمعوا فتواصوا على ذلك لتواطىء أقوالهم لرسلهم عليه، وذلك في قوله تعالى: {كَذَلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُواْ سَـٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصَوْاْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَـٰغُونَ} فبين أن سبب تواطئهم على ذلك ليس التواصي به، لاختلاف أزمنتهم، وأمكنتهم. ولكن الذي جمعهم على ذلك مشابهة بعضهم لبعض في الطغيان، وقد أوضح هذا المعنى في سورة البقرة في قوله {كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَـٰبَهَتْ قُلُوبُهُمْ} فهذه الآيات تدل على أن سبب تشابه مقالاتهم لرسلهم، هو تشابه قلوبهم في الكفر والطغيان، وكراهية الحق وقوله: {وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ} ذكر نحو معناه في قوله تعالى: {لَقَدْ جِئْنَـٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ} وقوله تعالى: {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍ تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرَ}، وذلك المنكر الذي تعرفه في وجوههم، إنما هو لشدة كراهيتهم للحق، ومن الآيات الموضحة لكراهيتهم للحق. أنهم يمتنعون من سماعه، ويستعملون الوسائل التي تمنعهم من أن يسمعوه، كمال قال تعالى في قصة أول الرسل الذين أرسلهم بتوحيده والنهي عن الإشراك به، وهو نوح: {وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوۤاْ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىۤ ءَاذَٰنِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَار} وإنما جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم خوف أن يسمعوا ما يقوله لهم نبيهم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، من الحق، والدعوة إليه. وقال تعالى في أمة آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم {وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لاَ تَسْمَعُواْ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ}. فترى بعضهم ينهى بعضاً عن سماعه، ويأمرهم باللغو فيه، كالصياح والتصفيق المانع من السماع لكراهتهم للحق، ومحاولتهم أن يغلبوا الحق بالباطل.

وهذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال: قوله: {وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ} يفهم من مفهوم مخالفته، أن قليلاً من الكفار، ليسوا كارهين للحق. وهذا السؤال وارد أيضاً على آية الزخرف التي ذكرنا آنفاً، وهي قوله تعالى: {وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ}.

والجواب عن هذا السؤال: هو ما أجاب به بعض أهل العلم بأن قليلاً من الكفار. كانوا لا يكرهون الحق، وسبب امتناعهم عن الإيمان بالله ورسوله ليس هو كراهيتهم للحق، ولكن سببه الأنفة والاستنكاف من توبيخ قومهم، وأن يقولوا صبأوا وفارقوا دين آبائهم، ومن أمثلة من وقع له هذا أبو طالب فإنه لا يكره الحق، الذي جاء به النَّبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان يشد عضده في تبليغه رسالته كما قدمنا في شعره في قوله: * اصدع بأمرك ما عليك غضاضة *

الأبيات وقال فيها، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا

وقال فيه صلى الله عليه وسلم أيضاً: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعني بقول الأباطل

وقد بين أبو طالب في شعره: أن السبب المانع له من اعتناق الإسلام ليس كراهية الحق، ولكنه الأنفة والخوف من ملامة قومه أو سبهم له كما في قوله: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمعاً بذاك يقينا

قوله تعالى: {وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلاٌّرْضُ وَمَن فِيهِنَّ}. اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية، فقال بعضهم: الحق: هو الله تعالى، ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى، كما في قوله تعالى: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ} وقوله: {ذٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ} وكون المراد بالحق في الآية: هو الله عزاه القرطبي للأكثرين، وممن قال به: مجاهد وابن جريح، وأبو صالح، والسدي. وروي عن قتادة، وغيرهم.

وعلى هذا القول فالمعنى لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من اقترحوا إرسالة، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم الفاسدة، لفسدت السموات والأرض، ومن فيهن، لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة، لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض وذلك لفساد أهوائهم، واختلافها. فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهن، بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع.

ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح، لأن تكون متبعة قوله تعالى: {وَقَالُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} لأن القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين، وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك. وقد رد الله عليهم بقوله: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ} وقال تعالى: {قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّى إِذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلإنْسَـٰنُ قَتُورً} وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذاً لاَّ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِير} قال ابن كثير رحمه الله: ففي هذا كله تبيين عجز العباد، واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه سبحانه وتعالى علواً كبيراً.

ومما يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدة السموات والأرض ومن فيهن قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَ} فسبحان الله رب العرش عما يصفون.

القول الثاني: أن المراد بالحق في الآية: الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله قبله: {وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَـٰرِهُونَ} وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية، وأنكر الأول.

وعلى هذا القول فالمعنى: أنه لو فرض كون الحق متبعاً لأهوائهم، التي هي الشرك بالله، وادعاء الأولاد، والأنداد له ونحو ذلك: لفسد كل شيء لأن هذا الغرض يصير به الحق، هو أبطل الباطل، ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء، هو أبطل الباطل، لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع، والأمر والنهي كما لا يخفى على عاقل والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {بَلْ أَتَيْنَـٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ}. اختلف العلماء في الذكر في الآية فمنهم من قال: ذكرهم: فَخْرُهُمْ، وشَرَفُهُمْ، لأن نزول هذا الكتاب على رجل منهم فيه لهم أكبر الفخر والشرف، وعلى هذا، فالآية كقوله: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} على تفسير الذكر بالفخر والشرف، وقال بعضهم: الذكر في الآية: الوعظ والتوصية، وعليه فالآية كقوله: {ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَـٰتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ} وقال بعضهم: الذكر هو ما كانوا يتمنونه في قوله: {لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنَ ٱلاٌّوَّلِينَ * لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ} وعليه، فالآية كقوله تعالى: {وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلاٍّمَمِ} وعلى هذا القول فقوله: {جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلاٍّمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلاَّ نُفُور} كقوله هنا، فهم عن ذكرهم معرضون. وكقوله: {أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ} والآيات بمثل هذا على القول الأخير كثيرة والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَٰزِقِينَ}. المراد بالخرج والخراج هنا: الأجر والجزاء.

والمعنى: أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة لخيري الدنيا والآخرة، أجرة ولا جعلا، وأصل الخرج والخراج: هو ما تخرجه إلى كل عامل في مقابلة أجرة، أو جعل. وهذه الآية الكريمة تتضمن أنه صلى الله عليه وسلم، لا يسألهم أجراً، في مقابلة تبليغ الرسالة.

وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون الأجرة على التبليغ في سورة هود، في الكلام على قوله تعالى عن نوح: {وَيٰقَوْمِ لاۤ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ}. وبينا وجه الجمع بين تلك الآيات، مع آية: {قُل لاَّ أَسْألُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ} وبينا هناك حكم أخذ الأجرة، على تعليم القرآن وغيره، فأغنى ذلك عن إعادته هنا. وقرأ هذين الحرفين ابن عامر: خرجا فخرج ربك، بإسكان الراء فيهما معاً، وحذف الألف فيهما، وقرأ حمزة والكسائي: خراجاً فخراج ربك بفتح الراء بعدها ألف فيهما معاً، وقرأ الباقون: خرجا فخراج ربك بإسكان الراء، وحذف الألف في الأول، وفتح الراء وإثبات الألف في الثاني، والتحقيق: أن معنى الخرج والخراج واحد، وأنهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان، خلافاً لمن زعم أن بين معناهما فرقاً زاعماً أن الخرج ما تبرعت به، والخراج: ما لزمك أداؤه.

ومعنى الآية: لا يساعد على هذا الفرق كما ترى، والعلم عند الله تعالى. وصيغة التفضيل في قوله: {وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَٰزِقِينَ} نظراً إلى أن بعض المخلوقين يرزق بعضهم كقوله تعالى: {وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ} وقوله تعالى: {وَعلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ}. ولا شك أن فضل رزق الله خلقه، على رزق بعض خلقه بعضهم كفضل ذاته، وسائر صفاته على ذوات خلقه، وصفاتهم.

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ * وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلاٌّخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَـٰكِبُونَ *

سيتم شرح هذه الأيات في الصفحة التي بعدها ان شاء الله

الصفحة رقم 346 من المصحف تحميل و استماع mp3