سورة الزخرف | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 490 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 490

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

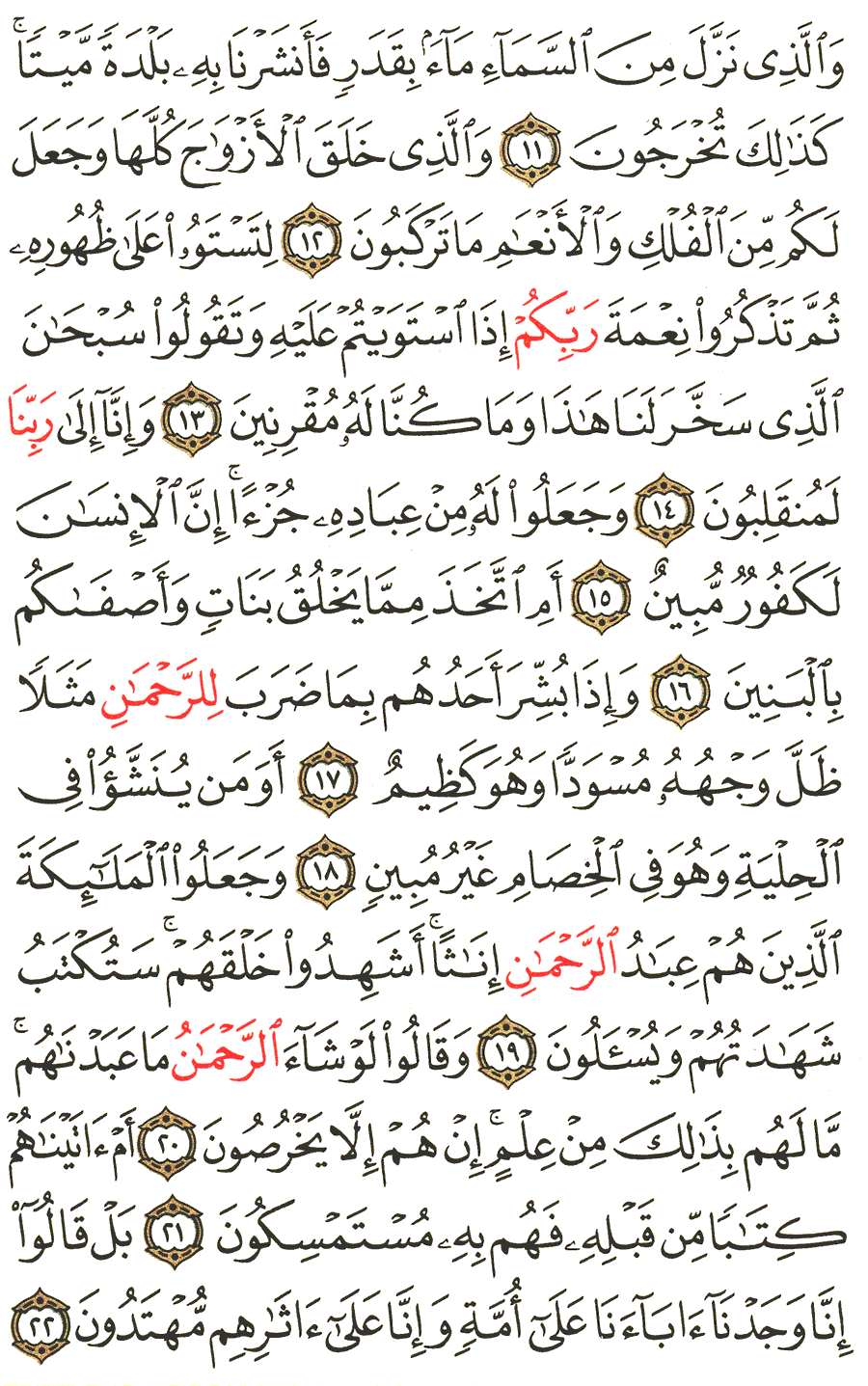

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ * وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلاٌّنْعَـٰمِ مَا تَرْكَبُونَ * لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ}

تقدم شرح هذه الأيات مع الأيات التي في الصفحة السابقة

{وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ ٱلإنسَـٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ * أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَـٰكُم بِٱلْبَنِينَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَـٰنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَن يُنَشَّأُ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ * وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثاً أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَـٰدَتُهُمْ وَيُسْألُونَ * وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَـٰهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ}

قوله تعالى: {وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً}. قال بعض العلماء {جُزْءً} أي عدلاً ونظيراً، يعني الأصنام وغيرها من المعبودات من دون الله.

وقال بعض العلماء: {جُزْءً} أي ولداً.

وقال بعض العلماء: {جُزْءً} يعني البنات.

وذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية: أن الجزء النصيب، واستشهد على ذلك بآية الأنعام. أعني قوله تعالى: {وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلاٌّنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُواْ هَـٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَـٰذَا لِشُرَكَآئِنَا}.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن قول ابن كثير هذا رحمه الله غير صواب في الآية.

لأن المجعول لله في آية الأنعام، هو النصيب مما ذرأ من الحرث والأنعام، والمجعول له في آية الزخرف هذه، جزء من عباده لا مما ذرأ من الحرث والأنعام.

وبين الأمرين فرق واضح كما ترى.

وأن قول قتادة ومن وافقه: إن المراد بالجزء العدل والنظير الذي هو الشريك غير صواب أيضاً.

لأن إطلاق الجزء على النظير ليس بمعروف في كلام العرب.

أما كون المراد بالجزاء في الآية الولد، وكون المراد بالولد خصوص الإناث، فهذا هو التحقيق في الآية.

وإطلاق الجزء على الولد يوجه بأمرين:

أحدهما: ما ذكره بعض علماء العربية من أن العرب تطلق الجزء مراداً به البنات، ويقولون: أجزأت المرأة إذا ولدت البنات، وامرأة مجزئة أي تلد البنات، قالوا ومنه قول الشاعر: إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب قد تجزىء الحرة المذكار أحياناً

وقول الآخر: زوجتها من بنات الأوس مجزئة للعوسج اللدن في أبياتها زجل

وأنكر الزمخشري هذه اللغة قائلاً إنها كذب وافتراء على العرب.

قال في الكشاف في الكلام على هذه الآية الكريمة: ومن بدع التفاسير، تفسير الجزء بالإناث وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث منحول ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا بيتاً وبيتاً: * إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب *

زوجتها من بنات الأوس مجزئة ا هـ. منه بلفظه.

وقال ابن منظور في اللسان: وفي التنزيل العزيز: {وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً}. قال أبو إسحاق يعني به الذين جعلوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عما افتروا، قال: وقد أنشدت بيتاً يدل على أن معنى جزءاً معنى الإناث قال: ولا أدري البيت هو قديم أو مصنوع؟ * إن أجزأت حرة يوماً فلا عجب * البيت

والمعنى في قوله: {وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءً} أي جعلوا نصيب الله من الولد الإناث، قال ولم أجده في شعر قديم ولا رواه عن العرب الثقات، وأجزأت المرأة ولدت الإناث، وأنشد أبو حنيفة: * زوجتها من بنات الأوس مجزئة * البيت

انتهى الغرض من كلام صاحب اللسان.

وظاهر كلامه هذا الذي نقله عن الزجاج أن قولهم: أجزأت المرأة إذا ولدت الإناث معروف، ولذا ذكره وذكر البيت الذي أنشده له أبو حنيفة كالمسلم له.

والوجه الثاني: وهو التحقيق إن شاء الله أن المراد بالجزء في الآية الولد، وأنه أطلق عليه اسم الجزء، لأن الفرع كأنه جزء من أصله والولد كأنه بضعة من الوالد كما لا يخفى.

وأما كون المراد بالولد المعبر عنه بالجزء في الآية خصوص الإناث فقرينة السياق دالة عليه دلالة واضحة، لأن جعل الجزء المذكور لله من عباده هو بعينه الذي أنكره الله إنكاراً شديداً وقرع مرتكبه تقريعاً شديداً في قوله تعالى بعده {أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَـٰكُم بِٱلْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَـٰنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّ} إلى قوله: {وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}.

وقرأ هذا الحرف شعبة عن عاصم {جُزْء} بضم الزاي وباقي السبعة بإسكانها وحمزة عند الوقف يسقط الهمزة، بنقل حركتها إلى الزاي مع حذف التنوين للوقف. قوله تعالى: {أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَـٰكُم بِٱلْبَنِينَ}. أم هنا بمعنى استفهام الإنكار، فالكفار لما قالوا: الملائكة بنات الله أنكر الله عليهم أشد الإنكار، موبخاً لهم أشد التوبيخ، حيث افتروا عليه الولد، ثم جعلوا له أنقص الولدين وأحقرهما وهو الأنثى كما قال هنا: {أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ} وهي النصيب الأدنى من الأولاد، وأصفاكم أنتم، أي خصكم وآثركم بالبنين الذين هم النصيب الأعلى من الأولاد.

وإنكار هذا عليهم وتوبيخهم عليه جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله هنا {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَـٰنِ مَثَلا} يعني الأنثى، كما أوضحه بقوله: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِٱلاٍّنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ} يعني فكيف تجعلون لله الإناث وأنتم لو بشر الواحد منكم بأن امرأته ولدت أنثى لظل وجهه مسوداً يعني من الكآبة وهو كظيم أي ممتلىء حزناً وغماً، وكقوله تعالى هنا {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} ففيه إنكار شديد وتقريع عظيم لهم بأنهم مع افترائهم عليه جل وعلا الولد جعلوا له أنقص الولدين الذي لنقصه الخلقي، ينشأ في الحلية من الحلي والحلل وأنواع الزينة، من صغره إلى كبره ليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقي الطبيعي، وهو في الخصام غير مبين، لأن الأنثى غالباً لا تقدر على القيام بحجتها ولا الدفاع عن نفسها.

وقد أوضحنا هذا المعنى بشواهده العربية غاية الإيضاح في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: {إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ} وكقوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَـٰتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ}. وقوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ}. وقوله تعالى: {أَفَأَصْفَـٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمً} وقوله تعالى {أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلاٍّنثَىٰ تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ}.

وقوله تعالى: {فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَأَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰئِكَةَ إِنَـٰثاً وَهُمْ شَـٰهِدُونَأَلاَ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْوَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَأَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَىٰ ٱلْبَنِينَ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَـٰنٌ مُّبِينٌ فَأْتُواْ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ}.

وقد قدمنا كثيراً من الآيات الموضحة لهذا المعنى في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَـٰتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ} ووجه التعبير عن الأنثى بما ضرب مثلاً الله في قوله: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَـٰنِ مَثَلا} ظاهر، لأن البنات المزعومة يلزم ادعاءها أن تكون من جنس من نسبت إليه، لأن الوالد والولد من جنس واحد، وكلاهما يشبه الآخر في صفاته. قوله تعالى: {وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ إِنَـٰثاً أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَـٰدَتُهُمْ وَيُسْألُونَ}. قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر {عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ} بسكون النون وفتح الدال ظرف كقوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ}، وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي {ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ} بكسر العين وباء موحدة بعدها ألف وضم الدال جمع عبد كقوله: {وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ} الآية.

وقوله {أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ}. قرأه عامة السبعة غير نافع أشهدوا بهمزة واحدة مع فتح الشين، وقرأه نافع أأشهد. بهمزتين الأولى مفتوحة محققة، والثانية مضمومة مسهلة بين بين وقالوا يجعل بين الهمزتين ألف الإدخال على إحدى الروايتين.

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أربع مسائل:

الأولى: أن الكفار افتروا على الملائكة أنهم إناث زاعمين أنهم بنات الله.

الثانية: أنه وبخهم على ذلك توبيخاً شديداً وأنكر عليهم ذلك في قوله: {أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ} يعني هل حضروا خلق الله لهم فعاينوهم إناثاً.

الثالثة: أن شهادتهم الكاذبة بذلك ستكتب عليهم.

الرابعة: أنهم يسألون عنها يوم القيامة.

وهذه المسائل الأربع التي تضمنتها هذه الآية الكريمة، جاءت موضحة في غير هذا الموضع.

أما الأولى منها. وهي كونهم اعتقدوا الملائكة إناثاً، فقد ذكرها تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى {أَفَأَصْفَـٰكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيمً}. وكقوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِٱلاٌّخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَـٰئِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلاٍّنثَىٰ}، وقوله تعالى {فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَأَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰئِكَةَ إِنَـٰثا}. إلى غير ذلك من الآيات.

وأما المسألة الثانية، وهي سؤاله تعالى لهم على وجه الإنكار والتوبيخ والتقريع هل شهدوا خلق الملائكة وحضروه، حتى علموا أنهم خلقوا إناثاً فقد ذكرها في قوله تعالى: {أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَـٰئِكَةَ إِنَـٰثاً وَهُمْ شَـٰهِدُونَ} وبين تعالى أنه لم يشهد الكفار خلق شيء في قوله: {مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ وَلاَ خَلْقَ أَنفُسِهِمْ}.

وأما المسألة الثالثة التي هي كون شهادتهم بذلك الكفر ستكتب عليهم، فقد ذكرها تعالى في مواضع من كتابه كقوله تعالى: {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَـٰفِظِينَ كِرَاماً كَـٰتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ}، وقوله تعالى: {هَـٰذَا كِتَـٰبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّ كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}، وقوله تعالى: {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَٰهُم بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ}، وقوله تعالى: {إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ} وقوله تعالى: {وَكُلَّ إِنْسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ طَـٰئِرَهُ فِى عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَابًا يَلْقَـٰهُ مَنْشُوراً ٱقْرَأْ كَتَـٰبَكَ}. وقوله تعالى: {سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدّ}.

وأما المسألة الرابعة: وهي كونهم يسألون عن ذلك الافتراء والكفر، فقد ذكرها تعالى في آيات من كتابه كقوله تعالى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْألُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} وقوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْألَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}، وقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْألُونَ} وقوله تعالى: {وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمّا رَزَقْنَـٰهُمْ تَٱللَّهِ لَتُسْألُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ} إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَـٰهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ}. في هذه الآية الكريمة إشكال معروف، ووجهه أن قول الكفار الذي ذكره الله عنهم هنا، أعني قوله تعالى {وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَـٰهُمْ}، هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح، لأن الله لو شاء أن يعبدوهم ما عبدوهم، كما قال تعالى {وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُو}، وقال تعالى: {وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ}، وقال تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لاّتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَ}. وقال تعالى: {فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}، وقال تعالى: {وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى ٱلاٌّرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ}.

وهذا الإشكال المذكور في آية الزخرف هو بعينه واقع في آية الأنعام، وآية النحل.

أما آية الأنعام فهي قوله: {سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلاَ ىَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ}.

وأما آية النحل، فهي قوله: {وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَىْءٍ نَّحْنُ وَلاۤ ءَابَاؤُنَا}.

فإذا عرفت أن ظاهر آية الزخرف وآية الأنعام، وآية النحل: أن ما قاله الكفار حق، وأن الله لو شاء ما عبدوا من دونه من شيء ولا أشركوا به شيئاً، كما ذكرنا في الآيات الموضحة قريباً.

فاعلم أن وجه الإشكال، أن الله صرح بكذبهم في هذه الدعوى التي ظاهرها حق، قال في آية الزخرف: {مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ} أي يكذبون، وقال في آية الأنعام {كَذٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ}، وقال في آية النحل {كَذٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلاَّ ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ}.

ومعلوم أن الذي فعله الذين من قبلهم، هو الكفر بالله والكذب على الله، في جعل الشركاء له وأنه حرم ما لم يحرمه.

والجواب عن هذا أن مراد الكفار بقولهم {لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَـٰهُمْ} وقولهم {لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا} مرادهم به أن الله لما كان قادراً على منعهم من الشرك، وهدايتهم إلى الإيمان ولم يمنعهم من الشرك. دل ذلك على أنه راض منهم بالشرك في زعمهم.

قالوا لأنه لو لم يكن راضياً به، لصرفنا عنه، فتكذيب الله لهم في الآيات المذكورة فنصب على دعواهم أنه راض به، والله جل وعلا يكذب هذه الدعوى في الآيات المذكورة وفي قوله {وَلاَ يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ}.

فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية، تستلزم الرضى وهو زعم باطل، وهو الذي كذبهم الله فيه من الآيات المذكورة.

وقد أشار تعالى إلى هذه الآيات المذكورة، حيث قال في آية الزخرف: {أَمْ ءَاتَيْنَـٰهُمْ كِتَـٰباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ} أي آتيناهم كتاباً يدل على أنا رضوان منهم بذلك الكفر، ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال مبيناً أن مستندهم في تلك الدعوى الكاذبة هو تقليد آبائهم التقليد الأعمى، وذلك في قوله {بَلْ قَالُوۤاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ} أي شريعة وملة وهي الكفر وعبادة الأوثان {وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِم مُّهْتَدُونَ}.

فقوله عنهم مهتدون هو مصب التكذيب، لأن الله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال.

فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى، وسيأتي إيضاح رده عليهم قريباً إن شاء الله.

وقال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلْطَّـٰغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَـٰلَةُ}.

فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضياً بكفرهم، وأنه بعث في كل أمة رسولاً، وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده، ويجتنبوا الطاغوت أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه.

وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده، وأن بعضهم حقت عليه الضلالة أي ثبت عليه الكفر والشقاء.

وقال تعالى في آية الأنعام {قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَـٰلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}.

فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية، هو الحجة البالغة على خلقه، يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق، فهو فضل منا ورحمة.

ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة، لأنه لم يكن له ذلك ديناً علينا ولا واجباً مستحقاً يستحقه علينا، بل إن أعطينا ذلك ففضل، وإن لم نعطه فعدل.

وحاصل هذا: أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق، قبل أن يخلق الخلق، وعلم أن قوماً صائرون إلى الشقاء وقوماً صائرون إلى السعادة، فريق في الجنة وفريق في السعير.

وأقام الحجة على الجميع، ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساً فقامت عليهم حجة الله في أرضه بذلك.

ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه، ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلي، وخلق لكل واحد منهم قدرة وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر، وصرف قدرهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه، من أعمال الخير المستوجبة للسعادة وأعمال الشر المستوجبة للشقاء.

فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا، طائعين مختارين، غير مجبورين، ولا مقهورين {وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ}. {قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَـٰلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}.

وادعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط عند عامة العقلاء.

ومن أعظم الضرويات الدالة عليه أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، كحركة المرتعش فرقاً ضرورياً، لا ينكره عاقل.

وأنك لو ضربت من يدعي أن الخلق مجبورون، وفقأت عينه مثلاً، وقتلت ولده واعتذرت له بالجبر، فقلت له: أنا مجبور ولا إرادة لي في هذا السوء الذي فعلته بك، بل هو فعل الله، وأنا لا دخل فيه فإنه لا يقبل منك هذه الدعوى بلا شك.

بل يبالغ في إرادة الانتقام منك قائلاً:

إن هذا بإرادتك ومشيئتك.

ومن أعظم الأدلة القطعية الدالة على بطلان مذهب القدرية، وأن العبد لا يستقل بأفعاله دون قدرة الله ومشيئته، أنه لا يمكن أحداً أن ينكر علم الله بكل شيء، قبل وقوعه والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا ينكرها إلا مكابر.

وسبق علم الله بما يقع من العبد قبل وقوعه، برهان قاطع على بطلان تلك الدعوى.

وإيضاح ذلك أنك لو قلت للقدري: إذا كان علم الله في سابق أزله تعلق بأنك تقع منك السرقة أو الزنا في محل كذا في وقت كذا، وأردت أنت بإرادتك المستقلة في زعمك دون إرادة الله ألا تفعل تلك السرقة أو الزنا الذي سبق بعلم الله وقوعه، فهل يمكنك أن تستقل بذلك؟ وتُصيِّر علم الله جهلاً، بحيث لا يقع ما سبق في علمه وقوعه في وقته المحدد له؟

والجواب بلا شك: هو أن ذلك لا يمكن بحال كما قال تعالى: {وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ}، وقال الله تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَـٰلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}.

ولا إشكال البتة في أن الله يخلق للعبد قدرة وإرادة يقدر بها على الفعل والترك، ثم يصرف الله بقدرته وإرادته قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به علمه فيأتيه العبد طائعاً مختاراً غير مقهور ولا يجور، وغير مستقل به دون قدرة الله وإرادته كما قال تعالى: {وَمَا تَشَآءُونَ إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ}.

والمناظرة التي ذكرها بعضهم، بين أبي إسحاق الإسفراييني وعبد الجبار المعتزلي توضح هذا.

وهي أن عبد الجبار قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء يعني أن السرقة والزنا ليسا بمشيئة الله، لأنه في زعمه أنزه من أن تكون هذه الرذائل بمشيئته.

فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل.

ثم قال: سبحان من لم يقع في ملكه إلا ما يشاء.

فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه.

فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبراً عليه، أأنت الرب وهو العبد؟

فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني إلى الهدى، وقضى علي بالرديء، دعاني وسد الباب دوني؟ أتراه أحسن أم أساء؟

فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كان حقاً واجباً لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً، وإن كان ملكه المحض فإن أعطاك ففضل، وإن منعك فعدل، فبهت عبد الجبار، وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب.

ومضمون جواب أبي إسحاق هذا الذي أفحم به عبد الجبار، هو معنى قوله تعالى: {قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَـٰلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ}.

وذكر بعضهم أن عمرو بن عبيد جاءه أعرابي فشكا إليه أن دابته سرقت وطلب منه أن يدعو الله ليردها إليه.

فقال عمرو ما معناه: اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها، لأنك أنزه وأجل من أن تدبر هذا الخنا.

فقال الأعرابي: ناشدتك الله يا هذا، إلا ما كففت عني من دعائك هذا الخبيث، إن كانت سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، ولا ثقة لي برب، يقع في ملكه ما لا يشاؤه فألقمه حجراً.

وقد ذكرنا هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في الكلام عن آية الأنعام المذكورة في هذا البحث، وفي سورة الشمس في الكلام عن قوله تعالى: {فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا}.

أَمْ ءَاتَيْنَـٰهُمْ كِتَـٰباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ * بَلْ قَالُوۤاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِم مُّهْتَدُونَ *

سيتم شرح هذه الأيات في الصفحة التي بعدها ان شاء الله

الصفحة رقم 490 من المصحف تحميل و استماع mp3