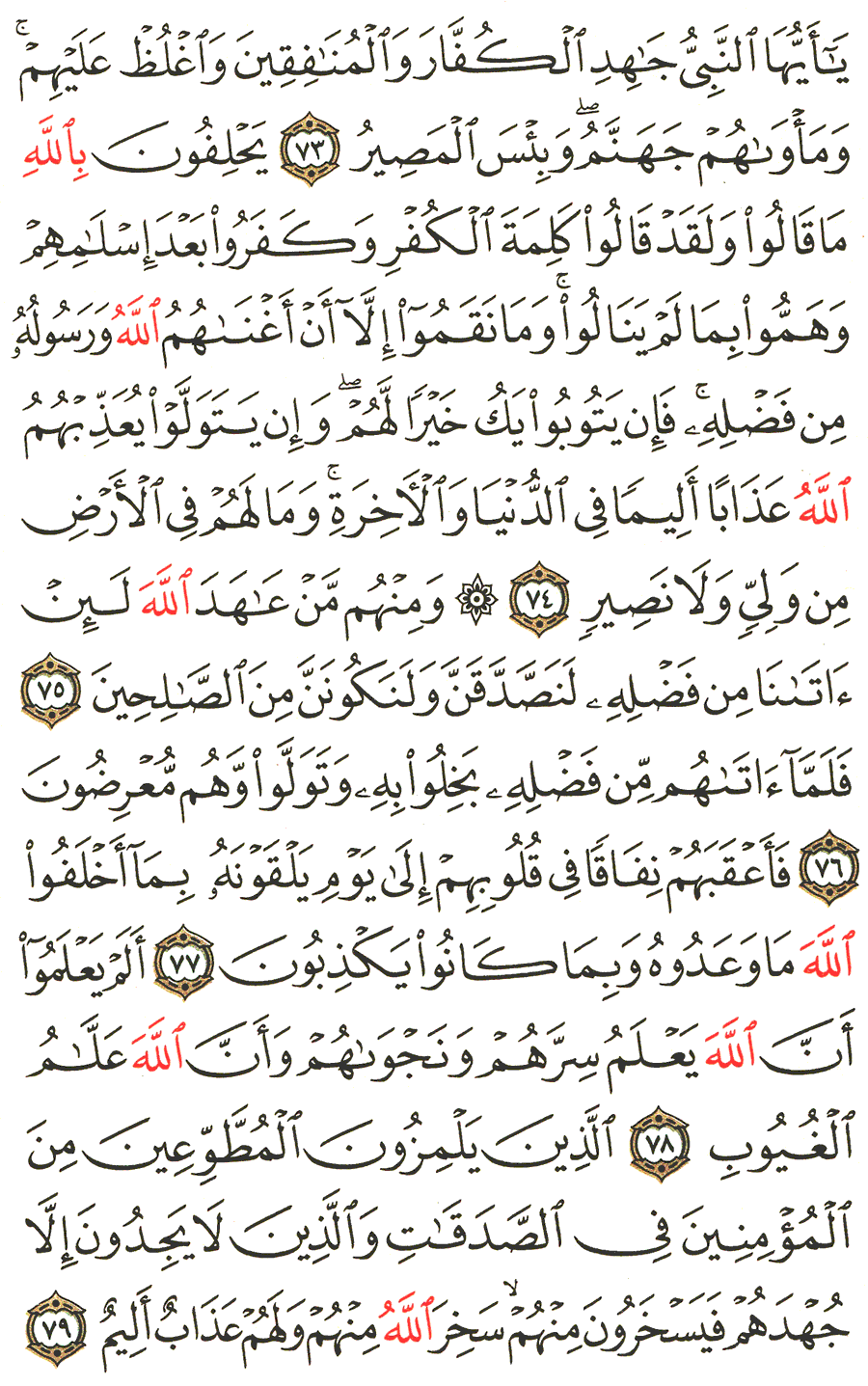

سورة التوبة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 199 من المصحف

قوله: 71- "بعضهم أولياء بعض" أي قلوبهم متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله، ثم بين أوصافهم الحميدة كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال: "يأمرون بالمعروف" أي بما هو معروف في الشرع غير منكر، ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره "وينهون عن المنكر" أي عما هو منكر في الدين غير معروف، وخصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من جملة العبادات لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان والأموال، وقد تقدم معنى هذا "ويطيعون الله" في صنع ما أمرهم بفعله أو نهاهم عن تركه، والإشارة بـ "أولئك" إلى المؤمنين والمؤمنات المتصفين بهذه الأوصاف، والسين في "سيرحمهم الله" للمبالغة في إنجاز الوعد "إن الله عزيز" لا يغالب "حكيم" في أقواله وأفعاله.

ثم ذكر تفصيل ما يدخل تحت الرحمة إجمالاً باعتبار الرحمة في الدار الآخرة فقال: 72- "وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار" والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير، ومعنى جري الأنهار من تحت الجنات أنها تجري تحت أشجارها وغرقها، وقد تقدم تحقيقه في البقرة "ومساكن طيبة" أي منازل يسكنون فيها من الدر والياقوت، و "جنات عدن" يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به، ومنه المعدن، قيل هي أعلى الجنة، وقيل أوسطها، وقيل قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد، وصف الجنة بأوصاف: الأول: جري الأنهار من تحتها، والثاني: أنهم فيها خالدون، والثالث: طيب مساكنها، والرابع: أنها دار عدن: أي إقامة غير منقطعة، هذا على ما هو معنى عدن لغة، وقيل هو علم، والتنكير في رضوان للتحقير: أي "ورضوان" حقير يستر "من" رضوان "الله أكبر" من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه، وفيه دليل على أنه لا شيء من النعم وإن جلت وعظمت يماثل رضوان الله سبحانه، وأن أدنى رضوان منه لا يساويه شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت على غاية ليس وراءها غاية، اللهم ارض عنا رضاً لا يشوبه سخط ولا يكدره نكد، يا من بيده الخير كله دقه وجله، والإشارة بقوله: "ذلك" إلى ما تقدم مما وعد الله به المؤمنين والمؤمنات "هو الفوز العظيم" دون كل فوز مما يعده الناس فوزاً. وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: "يأمرون بالمعروف" قال: يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله والنفقات في سبيل الله وما كان من طاعة الله "وينهون عن المنكر" عن الشرك والكفر قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الله كتبها الله على المؤمنين. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "بعضهم أولياء بعض" قال: إخاؤهم في الله يتحابون بجلال الله والولاية لله، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحاديث ما هو معروف. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: "ومساكن طيبة في جنات عدن" قالا: على الخبير سقطت، سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قصر من لؤلؤة في الجنة، في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء، في كل بيت سبعون سريراً، على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون، على كل فراش امرأة من الحور العين، في كل بيت سبعون مائدة، في كل مائدة سبعون لوناً من كل طعام، في كل بيت سبعون وصيفاً فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأتي على ذلك كله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: "جنات عدن" قال: معدن الرجل الذي يكون فيه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: معدنهم فيها أبداً. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: "ورضوان من الله أكبر" يعني: إذا أخبروا أن الله عنهم راض، فهو أكبر عندهم من التحف والتسنيم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحداً من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً".

الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده، وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله. وقال الحسن: إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم، واختاره قتادة. قيل في توجيهه إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود. قال ابن العربي: إن هذه دعوى لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق، إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق دائماً لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراً، وأخبار المحدودين تشهد بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله: 73- "واغلظ عليه" الغلظ: نقيض الرأفة، وهو شدة القلب وخشونة الجانب، قيل: وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح.

ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة، فقال: 74- "يحلفون بالله ما قالوا". وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية، فقيل: نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت، وذلك أنه لما كثر نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم، فقالا: لئن كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير، فقال له عامر بن قيس: أجل والله إن محمداً لصادق مصدق، وإنك لشر من الحمار، وأخبر عامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الجلاس فحلف بالله إن عامراً لكاذب، وحلف عامر لقد قال، وقال: اللهم أنزل على نبيك شيئاً فنزلت. وقيل: إن الذي سمع ذلك عاصم بن عدي، وقيل حذيفة، وقيل بل سمعه ولد امرأته: أي امرأة الجلاس، واسمه عمير بن سعد، فهم الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره. وقيل: إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما قال: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، و "لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله. وقيل: إنه قول جميع المنافقين وأن الآية نزلت فيهم، وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة من لم يقل ولم يحلف من المنافقين لمن قد قال وحلف. ثم رد الله على المنافقين وكذبهم وبين أنهم حلفوا كذباً، فقال: "ولقد قالوا كلمة الكفر" وهي ما تقدم بيانه على اختلاف الأقوال السابقة "وكفروا بعد إسلامهم" أي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام وإن كانوا كفاراً في الباطن. والمعنى: أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم. قوله: "وهموا بما لم ينالوا" قيل: هو همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك، وقيل: هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبي، وقيل: هو هم الجلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: "وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله" أي وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهو إغناء الله لهم من فضله، والاستثناء مفرغ من أعم العام، وهو من باب قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ومن باب قول الشاعر: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم. قوله: "فإن يتوبوا يك خيراً لهم" أي فإن تحصل منهم التوبة والرجوع إلى الحق يكن ذلك الذي فعلوه من التوبة خيراً لهم في الدين والدنيا. وقد تاب الجلاس بن سويد وحسن إسلامه، وفي ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق والكافر. وقد اختلف العلماء في قبولها من الزنديق، فمنع من قبولها مالك وأتباعه، لأنه لا يعلم صحة توبته إذ هو في كل حين يظهر التوبة والإسلام "وإن يتولوا" أي يعرضوا عن التوبة والإيمان "يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا" بالقتل والأسر ونهب الأموال "و" في "الآخرة" بعذاب النار "وما لهم في الأرض من ولي" يواليهم "ولا نصير" ينصرهم. وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين. قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير، فسمعها عمير بن سعد، فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثراً وأعزهم علي أن يدخل عليه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن سكت عنها لتهلكني، ولإحداهما أشد علي من الأخرى، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فحلف بالله ما قال ولكن كذب علي عمير، فأنزل الله: "يحلفون بالله ما قالوا" الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك قال:" سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: إن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير، قال زيد: هو والله صادق وأنت شر من الحمار، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحد القائل، فأنزل الله: "يحلفون بالله ما قالوا" الآية". وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاءكم فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:علام تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، وأنزل الله: "يحلفون بالله ما قالوا" الآية". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا، أحدهما من جهينة والآخر من غفار، وكانت جهينة حلفاء الأنصار، فظهر الغفاري على الجهني، فقال عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أخاكم، والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك والله "لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله: "يحلفون بالله" الآية، وفي الباب أحاديث مختلفة في سبب هذه الآية، وفيما ذكرناه كفاية. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "وهموا بما لم ينالوا" قال: هم رجل يقال له الأسود بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: "وهموا بما لم ينالوا" قال: أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي بتاج. وأخرج ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ديته اثني عشر ألفاً، وذلك قوله: "وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله" قال: بأخذهم الدية.

اللام الأولى، وهي 75- "لئن آتانا" الله "من فضله" لام القسم، واللام الثانية، وهي "لنصدقن" لام الجواب للقسم والشرط. ومعنى "لنصدقن" لنخرج الصدقة، وهي أعم من المفروضة وغيرها "ولنكونن من الصالحين" أي من جملة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الدين التاركين لمحرماته.

76- " فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون " أي لما أعطاهم ما طلبوا من الرزق بخلوا به: أي بما آتاهم من فضله فلم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا به "وتولوا" أي أعرضوا عن طاعة الله وإخراج صدقات ما أعطاهم الله من فضله، "و" الحال أنـ " وهم معرضون " في جميع الأوقات قبل أن يعطيهم الله ما أعطاهم من الرزق وبعده.

قوله: 77- "فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه" الفاعل هو الله سبحانه: أي فأعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والإعراض نفاقاً كائناً في قلوبهم، متمكناً منها، مستمراً فيها "إلى يوم يلقون" الله عز وجل، وقيل: إن الضمير يرجع إلى البخل: أي فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقاً كائناً في قلوبهم إلى يوم يلقون بخلهم: أي جزاء بخلهم. ومعنى "فأعقبهم" أن الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخل، والباء في "بما أخلفوا الله ما وعدوه" للسببية: أي بسبب إخلافهم لما وعدوه من التصدق والصلاح، وكذلك الباء في "وبما كانوا يكذبون" أي وبسبب تكذيبهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم أنكر عليهم فقال: 78- "ألم يعلموا" أي المنافقون، وقرئ بالفوقية خطاباً للمؤمنين "أن الله يعلم سرهم ونجواهم" أي جميع ما يسرونه من النفاق وجميع ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وعلى دين الإسلام "وأن الله علام الغيوب" فلا يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة كائناً ما كان، ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين.

قوله: 79- "الذين يلمزون المطوعين" الموصول محله النصب، أو الرفع على الذم، أو الجر بدلاً من الضمير في سرهم ونجواهم ومعنى "يلمزون" يعيبون. وقد تقدم تحقيقه، والمطوعين: أي المتطوعين، والتطوع: التبرع. والمعنى: أن المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه للصدقة فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذا، ويقولون: ما فعلوا هذا إلا رياء، ولم يكن لله خالصاً، و "في الصدقات" متعلق بيلمزون: أي يعيبونهم في شأنها. قوله: "والذين لا يجدون إلا جهدهم" معطوف على المطوعين: أي يلمزون المتطوعين، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، وقيل معطوف على المؤمنين: أي يلمزون المتطوعين من المؤمنين، ومن الذين لا يجدون إلا جهدهم، وقرئ جهدهم بفتح الجيم، والجهد بالضم الطاقة، وبالفتح المشقة، وقيل هما لغتان ومعناهما واحد وقد تقدم بيان ذلك. والمعنى: أن المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون بما فضل عن كفايتهم. قوله: "فيسخرون منهم" معطوف على يلمزون: أي يستهزئون بهم لحقارة ما يخرجونه في الصدقة مع كون ذلك جهد المقل وغاية ما يقدر عليه ويتمكن منه. قوله: "سخر الله منهم" أي جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك فسخر الله منهم بأن أهانهم وأذلهم وعذبهم، والتعبير بذلك من باب المشاكلة كما في غيره، وقيل هو دعاء عليهم بأن يسخر الله بهم كما سخروا بالمسلمين "ولهم عذاب أليم" أي ثابت مستمر شديد الألم. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والبارودي وأبو نعيم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي قال: "جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، قال:ويلك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، قال:ويحك يا ثعلبة: أما تحب أن تكون مثلي، فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معي ذهباً لسارت، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه، قال:ويحك يا ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه، قال: يا رسول الله ادع الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالاً، قال: فاتخذ غنماً فنمت كما تنمو الدود حتى ضاقت بها المدينة، فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدها بالليل، ثم نمت كما تنمو الدود فتنحى بها، فكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نمت كما تنمو الدود فضاق بها مكانه، فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار، وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عنه. فأخبروه أنه اشترى غنماً، وأن المدينة ضاقت به وأخبروه خبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ويح ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب، ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخذ الصدقات، وأنزل: "خذ من أموالهم صدقة" الآية، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، رجلاً من جهينة ورجلاً من بني سلمة يأخذان الصدقات، وكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها ووجوهها، وأمرهما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بني سليم، فخرجا فمرا بثعلبة فسألا الصدقة، فقال: أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية انطلقا حتى تفرعا ثم مرا إلي، فانطلقا، وسمع بهما السلمي فاستقبلهما بخيار إبله، فقالا: إنما عليك دون هذا، فقال ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالي، فقبلا، فلما فرغا مرا بثعلبة، فقال: أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية انطلقا حتى أرى رأيي، فانطلقا حتى قدما المدينة، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطب، ودعا للسلمي بالبركة، وأنزل الله: "ومنهم من عاهد الله" الثلاث الآيات، قال: فسمع بعض أقارب ثعلبة، فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك كذا وكذا، قال: فقدم ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد منعني أن أقبل منك، فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني، فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى، ثم أتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر: اقبل مني صدقتي فقد عرفت منزلتي من الأنصار، فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلها؟ فلم يقبلها أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل مني صدقتي، قال: ويثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها، ثم ولي عثمان فسأله أن يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه، فهلك في خلافة عثمان، وفيه نزلت: " الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات " "قال: وذلك في الصدقة، وهذا الحديث هو مروي من حديث معاذ بن رفاعة عن علي بن زيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الله بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: "ومنهم من عاهد الله" الآية، وذلك أن رجلاً كان يقال له ثعلبة من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال: لئن آتاني الله من فضله آتيت كل ذي حق حقه، وتصدقت منه، وجعلت منه للقرابة، فابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف ما وعده، فأغضب الله بما أخلفه ما وعده، فقص الله شأنه في القرآن. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رجلاً من الأنصار هو الذي قال هذا، فمات ابن عم له فورث منه مالاً فبخل به ولم يف بما عاهد الله عليه، فأعقبه بذلك نفاقاً في قلبه إلى أن يلقاه. قال ذلك: "بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون". وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء، وجاء أبو عقيل بنصف صاع، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت: "الذين يلمزون المطوعين" الآية، وفي الباب روايات كثيرة. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: " الذين يلمزون المطوعين " أي يطعنون على المطوعين.

أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل لاستغفاره صلى الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم، فهو كقوله تعالى: "قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم"، ثم قال: 80- "إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" وفيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين وإن أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لهم، وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً كما في سائر مفاهيم الأعداد، بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول. فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، والمعنى: أنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغاً في الكثرة غاية المبالغ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه، ويدل لذلك ما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأزيدن على السبعين". وذكر بعضهم لتخصيص السبعين وجهاً فقال: إن السبعة عدد شريف، لأنها عدد السموات والأرضين والبحار والأقاليم والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوع، فصير كل واحد من السبعة إلى عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقيل: خصت السبعون بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم كبر على عمه الحمزة سبعين تكبيرة، فكأنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء تكبيراتك على حمزة. وانتصاب سبعين على المصدر كقولهم: ضربته عشرين ضربة. ثم علل عدم المغفرة لهم بقوله: "ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله" أي ذلك الامتناع بسبب كفرهم بالله ورسوله "والله لا يهدي القوم الفاسقين" أي المتمردين الخارجين عن الطاعة المتجاوزين لحدودها، والمراد هنا الهداية الموصلة إلى المطلوب، لا الهداية التي بمعنى الدلالة وإراءة الطريق.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 199

198قوله: 71- "بعضهم أولياء بعض" أي قلوبهم متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف بسبب ما جمعهم من أمر الدين وضمهم من الإيمان بالله، ثم بين أوصافهم الحميدة كما بين أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال: "يأمرون بالمعروف" أي بما هو معروف في الشرع غير منكر، ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غيره "وينهون عن المنكر" أي عما هو منكر في الدين غير معروف، وخصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من جملة العبادات لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان والأموال، وقد تقدم معنى هذا "ويطيعون الله" في صنع ما أمرهم بفعله أو نهاهم عن تركه، والإشارة بـ "أولئك" إلى المؤمنين والمؤمنات المتصفين بهذه الأوصاف، والسين في "سيرحمهم الله" للمبالغة في إنجاز الوعد "إن الله عزيز" لا يغالب "حكيم" في أقواله وأفعاله.

ثم ذكر تفصيل ما يدخل تحت الرحمة إجمالاً باعتبار الرحمة في الدار الآخرة فقال: 72- "وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار" والإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير، ومعنى جري الأنهار من تحت الجنات أنها تجري تحت أشجارها وغرقها، وقد تقدم تحقيقه في البقرة "ومساكن طيبة" أي منازل يسكنون فيها من الدر والياقوت، و "جنات عدن" يقال: عدن بالمكان: إذا أقام به، ومنه المعدن، قيل هي أعلى الجنة، وقيل أوسطها، وقيل قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد، وصف الجنة بأوصاف: الأول: جري الأنهار من تحتها، والثاني: أنهم فيها خالدون، والثالث: طيب مساكنها، والرابع: أنها دار عدن: أي إقامة غير منقطعة، هذا على ما هو معنى عدن لغة، وقيل هو علم، والتنكير في رضوان للتحقير: أي "ورضوان" حقير يستر "من" رضوان "الله أكبر" من ذلك كله الذي أعطاهم الله إياه، وفيه دليل على أنه لا شيء من النعم وإن جلت وعظمت يماثل رضوان الله سبحانه، وأن أدنى رضوان منه لا يساويه شيء من اللذات الجسمانية وإن كانت على غاية ليس وراءها غاية، اللهم ارض عنا رضاً لا يشوبه سخط ولا يكدره نكد، يا من بيده الخير كله دقه وجله، والإشارة بقوله: "ذلك" إلى ما تقدم مما وعد الله به المؤمنين والمؤمنات "هو الفوز العظيم" دون كل فوز مما يعده الناس فوزاً. وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: "يأمرون بالمعروف" قال: يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله والنفقات في سبيل الله وما كان من طاعة الله "وينهون عن المنكر" عن الشرك والكفر قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الله كتبها الله على المؤمنين. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: "بعضهم أولياء بعض" قال: إخاؤهم في الله يتحابون بجلال الله والولاية لله، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحاديث ما هو معروف. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: "ومساكن طيبة في جنات عدن" قالا: على الخبير سقطت، سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قصر من لؤلؤة في الجنة، في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء، في كل بيت سبعون سريراً، على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون، على كل فراش امرأة من الحور العين، في كل بيت سبعون مائدة، في كل مائدة سبعون لوناً من كل طعام، في كل بيت سبعون وصيفاً فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأتي على ذلك كله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: "جنات عدن" قال: معدن الرجل الذي يكون فيه. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: معدنهم فيها أبداً. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: "ورضوان من الله أكبر" يعني: إذا أخبروا أن الله عنهم راض، فهو أكبر عندهم من التحف والتسنيم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحداً من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبداً".

الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده، وجهاد الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلموا، وجهاد المنافقين يكون بإقامة الحجة عليهم حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا بالله. وقال الحسن: إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم، واختاره قتادة. قيل في توجيهه إن المنافقين كانوا أكثر من يفعل موجبات الحدود. قال ابن العربي: إن هذه دعوى لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق، إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق دائماً لا بما تتلبس به الجوارح ظاهراً، وأخبار المحدودين تشهد بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله: 73- "واغلظ عليه" الغلظ: نقيض الرأفة، وهو شدة القلب وخشونة الجانب، قيل: وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو والصلح والصفح.

ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم يحلفون الأيمان الكاذبة، فقال: 74- "يحلفون بالله ما قالوا". وقد اختلف أئمة التفسير في سبب نزول هذه الآية، فقيل: نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت، وذلك أنه لما كثر نزول القرآن في غزوة تبوك في شأن المنافقين وذمهم، فقالا: لئن كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحمير، فقال له عامر بن قيس: أجل والله إن محمداً لصادق مصدق، وإنك لشر من الحمار، وأخبر عامر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الجلاس فحلف بالله إن عامراً لكاذب، وحلف عامر لقد قال، وقال: اللهم أنزل على نبيك شيئاً فنزلت. وقيل: إن الذي سمع ذلك عاصم بن عدي، وقيل حذيفة، وقيل بل سمعه ولد امرأته: أي امرأة الجلاس، واسمه عمير بن سعد، فهم الجلاس بقتله لئلا يخبر بخبره. وقيل: إن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما قال: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، و "لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقله. وقيل: إنه قول جميع المنافقين وأن الآية نزلت فيهم، وعلى تقدير أن القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هي باعتبار موافقة من لم يقل ولم يحلف من المنافقين لمن قد قال وحلف. ثم رد الله على المنافقين وكذبهم وبين أنهم حلفوا كذباً، فقال: "ولقد قالوا كلمة الكفر" وهي ما تقدم بيانه على اختلاف الأقوال السابقة "وكفروا بعد إسلامهم" أي كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام وإن كانوا كفاراً في الباطن. والمعنى: أنهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير صحة إسلامهم. قوله: "وهموا بما لم ينالوا" قيل: هو همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة في غزوة تبوك، وقيل: هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبي، وقيل: هو هم الجلاس بقتل من سمعه يقول تلك المقالة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: "وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله" أي وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح والثناء، وهو إغناء الله لهم من فضله، والاستثناء مفرغ من أعم العام، وهو من باب قول النابغة: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب ومن باب قول الشاعر: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد كان هؤلاء المنافقون في ضيق من العيش، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اتسعت معيشتهم وكثرت أموالهم. قوله: "فإن يتوبوا يك خيراً لهم" أي فإن تحصل منهم التوبة والرجوع إلى الحق يكن ذلك الذي فعلوه من التوبة خيراً لهم في الدين والدنيا. وقد تاب الجلاس بن سويد وحسن إسلامه، وفي ذلك دليل على قبول التوبة من المنافق والكافر. وقد اختلف العلماء في قبولها من الزنديق، فمنع من قبولها مالك وأتباعه، لأنه لا يعلم صحة توبته إذ هو في كل حين يظهر التوبة والإسلام "وإن يتولوا" أي يعرضوا عن التوبة والإيمان "يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا" بالقتل والأسر ونهب الأموال "و" في "الآخرة" بعذاب النار "وما لهم في الأرض من ولي" يواليهم "ولا نصير" ينصرهم. وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين. قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحمير، فسمعها عمير بن سعد، فقال: والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثراً وأعزهم علي أن يدخل عليه شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن سكت عنها لتهلكني، ولإحداهما أشد علي من الأخرى، فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فحلف بالله ما قال ولكن كذب علي عمير، فأنزل الله: "يحلفون بالله ما قالوا" الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك قال:" سمع زيد بن أرقم رجلاً من المنافقين يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب: إن كان هذا صادقاً لنحن شر من الحمير، قال زيد: هو والله صادق وأنت شر من الحمار، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجحد القائل، فأنزل الله: "يحلفون بالله ما قالوا" الآية". وأخرج ابن جرير والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاءكم فلا تكلموه، فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:علام تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم، وأنزل الله: "يحلفون بالله ما قالوا" الآية". وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقتتلا، أحدهما من جهينة والآخر من غفار، وكانت جهينة حلفاء الأنصار، فظهر الغفاري على الجهني، فقال عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أخاكم، والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك والله "لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله: "يحلفون بالله" الآية، وفي الباب أحاديث مختلفة في سبب هذه الآية، وفيما ذكرناه كفاية. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: "وهموا بما لم ينالوا" قال: هم رجل يقال له الأسود بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: "وهموا بما لم ينالوا" قال: أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي بتاج. وأخرج ابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ديته اثني عشر ألفاً، وذلك قوله: "وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله" قال: بأخذهم الدية.

اللام الأولى، وهي 75- "لئن آتانا" الله "من فضله" لام القسم، واللام الثانية، وهي "لنصدقن" لام الجواب للقسم والشرط. ومعنى "لنصدقن" لنخرج الصدقة، وهي أعم من المفروضة وغيرها "ولنكونن من الصالحين" أي من جملة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الدين التاركين لمحرماته.

76- " فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون " أي لما أعطاهم ما طلبوا من الرزق بخلوا به: أي بما آتاهم من فضله فلم يتصدقوا بشيء منه كما حلفوا به "وتولوا" أي أعرضوا عن طاعة الله وإخراج صدقات ما أعطاهم الله من فضله، "و" الحال أنـ " وهم معرضون " في جميع الأوقات قبل أن يعطيهم الله ما أعطاهم من الرزق وبعده.

قوله: 77- "فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه" الفاعل هو الله سبحانه: أي فأعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والإعراض نفاقاً كائناً في قلوبهم، متمكناً منها، مستمراً فيها "إلى يوم يلقون" الله عز وجل، وقيل: إن الضمير يرجع إلى البخل: أي فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقاً كائناً في قلوبهم إلى يوم يلقون بخلهم: أي جزاء بخلهم. ومعنى "فأعقبهم" أن الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلوبهم إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخل، والباء في "بما أخلفوا الله ما وعدوه" للسببية: أي بسبب إخلافهم لما وعدوه من التصدق والصلاح، وكذلك الباء في "وبما كانوا يكذبون" أي وبسبب تكذيبهم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثم أنكر عليهم فقال: 78- "ألم يعلموا" أي المنافقون، وقرئ بالفوقية خطاباً للمؤمنين "أن الله يعلم سرهم ونجواهم" أي جميع ما يسرونه من النفاق وجميع ما يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وعلى دين الإسلام "وأن الله علام الغيوب" فلا يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة كائناً ما كان، ومن جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين.

قوله: 79- "الذين يلمزون المطوعين" الموصول محله النصب، أو الرفع على الذم، أو الجر بدلاً من الضمير في سرهم ونجواهم ومعنى "يلمزون" يعيبون. وقد تقدم تحقيقه، والمطوعين: أي المتطوعين، والتطوع: التبرع. والمعنى: أن المنافقين كانوا يعيبون المسلمين إذا تطوعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه للصدقة فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذا، ويقولون: ما فعلوا هذا إلا رياء، ولم يكن لله خالصاً، و "في الصدقات" متعلق بيلمزون: أي يعيبونهم في شأنها. قوله: "والذين لا يجدون إلا جهدهم" معطوف على المطوعين: أي يلمزون المتطوعين، ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، وقيل معطوف على المؤمنين: أي يلمزون المتطوعين من المؤمنين، ومن الذين لا يجدون إلا جهدهم، وقرئ جهدهم بفتح الجيم، والجهد بالضم الطاقة، وبالفتح المشقة، وقيل هما لغتان ومعناهما واحد وقد تقدم بيان ذلك. والمعنى: أن المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون بما فضل عن كفايتهم. قوله: "فيسخرون منهم" معطوف على يلمزون: أي يستهزئون بهم لحقارة ما يخرجونه في الصدقة مع كون ذلك جهد المقل وغاية ما يقدر عليه ويتمكن منه. قوله: "سخر الله منهم" أي جازاهم على ما فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك فسخر الله منهم بأن أهانهم وأذلهم وعذبهم، والتعبير بذلك من باب المشاكلة كما في غيره، وقيل هو دعاء عليهم بأن يسخر الله بهم كما سخروا بالمسلمين "ولهم عذاب أليم" أي ثابت مستمر شديد الألم. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في الأمثال والطبراني وابن منده والبارودي وأبو نعيم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي قال: "جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، قال:ويلك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، قال:ويحك يا ثعلبة: أما تحب أن تكون مثلي، فلو شئت أن يسير ربي هذه الجبال معي ذهباً لسارت، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً، فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه، قال:ويحك يا ثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيقه، قال: يا رسول الله ادع الله تعالى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالاً، قال: فاتخذ غنماً فنمت كما تنمو الدود حتى ضاقت بها المدينة، فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشهدها بالليل، ثم نمت كما تنمو الدود فتنحى بها، فكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نمت كما تنمو الدود فضاق بها مكانه، فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الأخبار، وفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عنه. فأخبروه أنه اشترى غنماً، وأن المدينة ضاقت به وأخبروه خبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:ويح ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب، ثم إن الله تعالى أمر رسوله أن يأخذ الصدقات، وأنزل: "خذ من أموالهم صدقة" الآية، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، رجلاً من جهينة ورجلاً من بني سلمة يأخذان الصدقات، وكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها ووجوهها، وأمرهما أن يمرا على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بني سليم، فخرجا فمرا بثعلبة فسألا الصدقة، فقال: أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية انطلقا حتى تفرعا ثم مرا إلي، فانطلقا، وسمع بهما السلمي فاستقبلهما بخيار إبله، فقالا: إنما عليك دون هذا، فقال ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالي، فقبلا، فلما فرغا مرا بثعلبة، فقال: أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال: ما هذه إلا جزية انطلقا حتى أرى رأيي، فانطلقا حتى قدما المدينة، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يكلمهما: ويح ثعلبة بن حاطب، ودعا للسلمي بالبركة، وأنزل الله: "ومنهم من عاهد الله" الثلاث الآيات، قال: فسمع بعض أقارب ثعلبة، فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك كذا وكذا، قال: فقدم ثعلبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد منعني أن أقبل منك، فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني، فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى، ثم أتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر: اقبل مني صدقتي فقد عرفت منزلتي من الأنصار، فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلها؟ فلم يقبلها أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل مني صدقتي، قال: ويثقل عليه بالمهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها، ثم ولي عثمان فسأله أن يقبل صدقته، فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه، فهلك في خلافة عثمان، وفيه نزلت: " الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات " "قال: وذلك في الصدقة، وهذا الحديث هو مروي من حديث معاذ بن رفاعة عن علي بن زيد عن أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى عبد الله بن يزيد بن معاوية عن أبي أمامة الباهلي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: "ومنهم من عاهد الله" الآية، وذلك أن رجلاً كان يقال له ثعلبة من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال: لئن آتاني الله من فضله آتيت كل ذي حق حقه، وتصدقت منه، وجعلت منه للقرابة، فابتلاه الله فآتاه من فضله فأخلف ما وعده، فأغضب الله بما أخلفه ما وعده، فقص الله شأنه في القرآن. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رجلاً من الأنصار هو الذي قال هذا، فمات ابن عم له فورث منه مالاً فبخل به ولم يف بما عاهد الله عليه، فأعقبه بذلك نفاقاً في قلبه إلى أن يلقاه. قال ذلك: "بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون". وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء، وجاء أبو عقيل بنصف صاع، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت: "الذين يلمزون المطوعين" الآية، وفي الباب روايات كثيرة. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: " الذين يلمزون المطوعين " أي يطعنون على المطوعين.

أخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن صدور الاستغفار منه للمنافقين وعدمه سواء، وذلك لأنهم ليسوا بأهل لاستغفاره صلى الله عليه وسلم ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم، فهو كقوله تعالى: "قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم"، ثم قال: 80- "إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم" وفيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقين وإن أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لهم، وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً كما في سائر مفاهيم الأعداد، بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول. فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، والمعنى: أنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغاً في الكثرة غاية المبالغ. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن التقييد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه، ويدل لذلك ما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لأزيدن على السبعين". وذكر بعضهم لتخصيص السبعين وجهاً فقال: إن السبعة عدد شريف، لأنها عدد السموات والأرضين والبحار والأقاليم والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوع، فصير كل واحد من السبعة إلى عشرة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقيل: خصت السبعون بالذكر لأنه صلى الله عليه وسلم كبر على عمه الحمزة سبعين تكبيرة، فكأنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء تكبيراتك على حمزة. وانتصاب سبعين على المصدر كقولهم: ضربته عشرين ضربة. ثم علل عدم المغفرة لهم بقوله: "ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله" أي ذلك الامتناع بسبب كفرهم بالله ورسوله "والله لا يهدي القوم الفاسقين" أي المتمردين الخارجين عن الطاعة المتجاوزين لحدودها، والمراد هنا الهداية الموصلة إلى المطلوب، لا الهداية التي بمعنى الدلالة وإراءة الطريق.

الصفحة رقم 199 من المصحف تحميل و استماع mp3