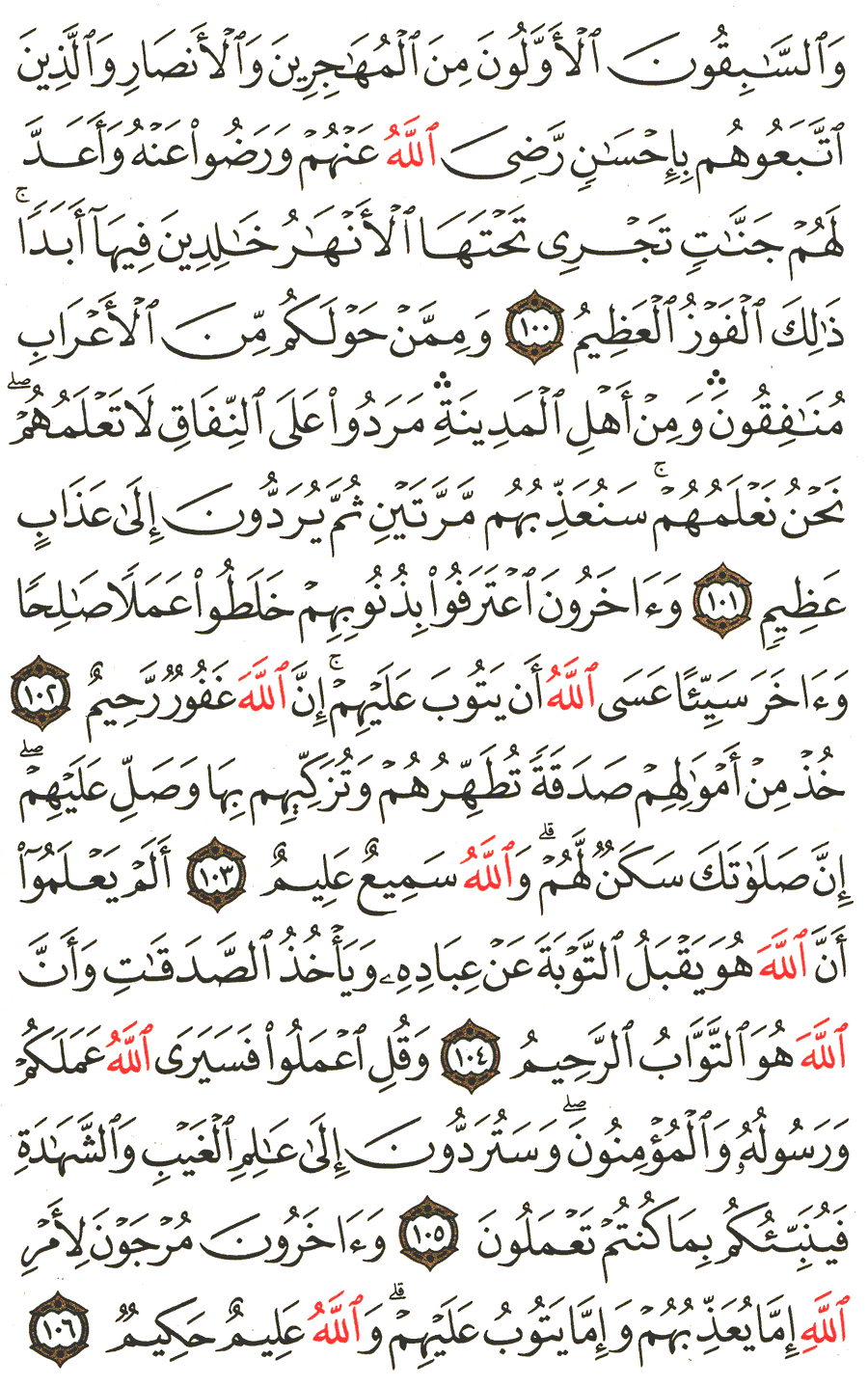

سورة التوبة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 203 من المصحف

قوله: 101- "وممن حولكم من الأعراب منافقون" هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب منها من الأعراب، وممن حولكم خبر مقدم، ومن الأعراب بيان، وهو في محل نصب على الحال، ومنافقون هو المبتدأ، قيل: وهؤلاء الذين هم حول المدينة من المنافقين هم جهينة ومزينة وأشجع وغفار، وجملة "ومن أهل المدينة مردوا على النفاق" معطوفة على الجملة الأولى عطف جملة على جملة. وقيل: إن "من أهل المدينة" عطف على الخبر في الجملة الأولى، فعلى الأول يكون المبتدأ مقدراً: أي ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق، وعلى الثاني يكون التقدير: وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا، ولكون جملة مردوا على النفاق مستأنفة لا محل لها، وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق، ومنه غصن أمرد: لا ورق عليه، وفرس أمرد: لا شعر فيه، وغلام أمرد: لا شعر بوجهه، وأرض مرداء: لا نبات فيها، وصرح ممرد: مجرد، فالمعنى: أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه. قال ابن زيد: معناه لجوا فيه وأتوا غيره، وجملة "لا تعلمهم" مبينة للجملة الأولى، وهي مردوا على النفاق: أي ثبتوا عليه ثبوتاً شديداً ومهروا فيه حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف سائر المؤمنين؟ والمراد عدم علمه صلى الله عليه وسلم بأعيانهم لا من حيث الجملة، فإن للمنافق دلائل لا تخفى عليه صلى الله عليه وسلم، وجملة "نحن نعلمهم" مقررة لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر، ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بما يخفى وما تجنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر، ثم توعدهم سبحانه فقال: "سنعذبهم مرتين" قيل المراد بالمرتين: عذاب الدنيا بالقتل والسبي، وعذاب الآخرة، وقيل: الفضيحة بانكشاف نفاقهم، والعذاب في الآخرة، وقيل: المصائب في أموالهم وأولادهم، وعذاب القبر، وقيل: غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على أنه المراد بعينه. والظاهر أن هذا العذاب المكرر هو في الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب، وأنهم يعذبون مرة بعد مرة، ثم يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرة، وهو المراد بقوله: "ثم يردون إلى عذاب عظيم" ومن قال إن العذاب في المرة الثانية هو عذاب الآخرة قال معنى قوله: "ثم يردون إلى عذاب عظيم" أنهم يردون بعد عذابهم في النار كسائر الكفار إلى الدرك الأسفل منها، أو أنهم يعذبون في النار عذاباً خاصاً بهم دون سائر الكفار، ثم يردون بعد ذلك إلى العذاب الشامل لهم ولسائر الكفار.

ثم ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمين وهم المخلطون في دينهم فقال: 102- "وآخرون اعترفوا بذنوبهم" وهو معطوف على قوله: منافقون: أي وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة قوم آخرون، ويجوز أن يكون آخرون مبتدأ، واعترفوا بذنوبهم صفته، وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً خبره، والمعنى: أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم. والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن. والمراد بالعمل السيء: هو تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد أتبعوا هذا العمل السيء عملاً صالحاً، وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء، ومجرد الإقرار لا يكون في توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال، وقد وقع منهم ما يفيد هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومعنى الخلط: أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر كقولك خلطت الماء باللبن واللبن بالماء، ويجوز أن تكون الواو بمعنى الباء كقولك: بعت الشاة شاة ودرهماً: أي بدرهم، وفي قوله: "عسى الله أن يتوب عليهم" دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة، أو أن مقدمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة، وحرف الترجي وهو عسى هو في كلام الله سبحانه يفيد تحقيق الوقوع، لأن الإطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين "إن الله غفور رحيم" أي يغفر الذنوب ويتفضل على عباده.

قوله: 103- "خذ من أموالهم صدقة" اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل: هي صدقة الفرض، وقيل: هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، و "من" للتبعيض على التفسيرين، والآية مطلقة مبينة بالسنة المطهرة، والصدقة مأخوذة من الصدق، إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه. قوله: "تطهرهم وتزكيهم بها" الضمير في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم: أي تطهرهم وتزكيهم يا محمد بما تأخذه من الصدقة منهم. وقيل الضمير في تطهرهم للصدقة: أي تطهرهم هذه الصدقة المأخوذة منهم، والضمير في تزكيهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أي تزكيهم يا محمد بالصدقة المأخوذة، والأول أولى لما في الثاني من الاختلاف في الضميرين في الفعلين المتعاطفين، وعلى الأول فالفعلان منتصبان على الحال، وعلى الثاني فالفعل الأول صفة لصدقة والثاني حال منه صلى الله عليه وسلم. ومعنى التطهير: إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب، ومعنى التزكية: المبالغة في التطهير. قال الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم: أي فإنك يامحمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف، ويجوز الجزم على جواب الأمر. والمعنى: أن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وقد قرأ الحسن بجزم تطهرهم، وعلى هذه القراءة فيكون "وتزكيهم" على تقدير مبتدأ: أي وأنت تزكيهم بها. قوله: "وصل عليهم": أي ادع لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم. قال النحاس: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على من يأخذ منه الصدقة فقال: " إن صلاتك سكن لهم ". قرأ حفص وحمزة والكسائي "صلاتك" بالتوحيد. وقرأ الباقون بالجمع، والسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به.

قوله: 104- "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده" لما تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقاً. قال الله: " ألم يعلموا " أي غير التائبين، أو التائبون قبل أن يتوب الله عليهم ويقبل صدقاتهم "أن الله هو يقبل التوبة" لاستغنائه عن طاعة المطيعين، وعدم مبالاته بمعصية العاصين. وقرئ "ألم تعلموا" بالفوقية، وهو إما خطاب للتائبين، أو لجماعة من المؤمنين، ومعنى "ويأخذ الصدقات": أي يتقبلها منهم، وفي إسناد الأخذ إليه سبحانه بعد أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. وقوله: "وأن الله هو التواب الرحيم" معطوف على قوله: "أن الله هو يقبل التوبة عن عباده" مع تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف عليه: أي أن هذا شأنه سبحانه. وفي صيغة المبالغة في التواب وفي الرحيم مع توسيط ضمير الفصل، والتأكيد من التبشير لعباده والترغيب لهم ما لا يخفى.

قوله: 105- "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" فيه تخويف وتهديد: أي إن عملكم لا يخفى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين، فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل، وفيه أيضاً ترغيب وتنشيط، فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء كان خيراً أو شراً رغب إلى أعمال الخير، وتجنب أعمال الشر، وما أحسن قول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم والمراد بالرؤية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمال، ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال: "وستردون إلى عالم الغيب والشهادة" أي وستردون بعد الموت إلى الله سبحانه الذي يعلم ما تسرونه وما تعلنونه وما تخفونه وما تبدونه، وفي تقديم الغيب على الشهادة إشعار بسعة علمه عز وجل، وأنه لا يخفى عليه شيء ويستوي عنده كل معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون عقب ردهم إليه فقال: "فينبئكم" أي يخبركم "بما كنتم تعملون" في الدنيا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويتفضل على من يشاء من عباده.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 203

202قوله: 101- "وممن حولكم من الأعراب منافقون" هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب منها من الأعراب، وممن حولكم خبر مقدم، ومن الأعراب بيان، وهو في محل نصب على الحال، ومنافقون هو المبتدأ، قيل: وهؤلاء الذين هم حول المدينة من المنافقين هم جهينة ومزينة وأشجع وغفار، وجملة "ومن أهل المدينة مردوا على النفاق" معطوفة على الجملة الأولى عطف جملة على جملة. وقيل: إن "من أهل المدينة" عطف على الخبر في الجملة الأولى، فعلى الأول يكون المبتدأ مقدراً: أي ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق، وعلى الثاني يكون التقدير: وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا، ولكون جملة مردوا على النفاق مستأنفة لا محل لها، وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق، ومنه غصن أمرد: لا ورق عليه، وفرس أمرد: لا شعر فيه، وغلام أمرد: لا شعر بوجهه، وأرض مرداء: لا نبات فيها، وصرح ممرد: مجرد، فالمعنى: أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه. قال ابن زيد: معناه لجوا فيه وأتوا غيره، وجملة "لا تعلمهم" مبينة للجملة الأولى، وهي مردوا على النفاق: أي ثبتوا عليه ثبوتاً شديداً ومهروا فيه حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف سائر المؤمنين؟ والمراد عدم علمه صلى الله عليه وسلم بأعيانهم لا من حيث الجملة، فإن للمنافق دلائل لا تخفى عليه صلى الله عليه وسلم، وجملة "نحن نعلمهم" مقررة لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر، ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بما يخفى وما تجنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر، ثم توعدهم سبحانه فقال: "سنعذبهم مرتين" قيل المراد بالمرتين: عذاب الدنيا بالقتل والسبي، وعذاب الآخرة، وقيل: الفضيحة بانكشاف نفاقهم، والعذاب في الآخرة، وقيل: المصائب في أموالهم وأولادهم، وعذاب القبر، وقيل: غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على أنه المراد بعينه. والظاهر أن هذا العذاب المكرر هو في الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب، وأنهم يعذبون مرة بعد مرة، ثم يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرة، وهو المراد بقوله: "ثم يردون إلى عذاب عظيم" ومن قال إن العذاب في المرة الثانية هو عذاب الآخرة قال معنى قوله: "ثم يردون إلى عذاب عظيم" أنهم يردون بعد عذابهم في النار كسائر الكفار إلى الدرك الأسفل منها، أو أنهم يعذبون في النار عذاباً خاصاً بهم دون سائر الكفار، ثم يردون بعد ذلك إلى العذاب الشامل لهم ولسائر الكفار.

ثم ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمين وهم المخلطون في دينهم فقال: 102- "وآخرون اعترفوا بذنوبهم" وهو معطوف على قوله: منافقون: أي وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة قوم آخرون، ويجوز أن يكون آخرون مبتدأ، واعترفوا بذنوبهم صفته، وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً خبره، والمعنى: أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك، ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم. والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن. والمراد بالعمل السيء: هو تخلفهم عن هذه الغزوة، وقد أتبعوا هذا العمل السيء عملاً صالحاً، وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء، ومجرد الإقرار لا يكون في توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال، وقد وقع منهم ما يفيد هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومعنى الخلط: أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر كقولك خلطت الماء باللبن واللبن بالماء، ويجوز أن تكون الواو بمعنى الباء كقولك: بعت الشاة شاة ودرهماً: أي بدرهم، وفي قوله: "عسى الله أن يتوب عليهم" دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة، أو أن مقدمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة، وحرف الترجي وهو عسى هو في كلام الله سبحانه يفيد تحقيق الوقوع، لأن الإطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين "إن الله غفور رحيم" أي يغفر الذنوب ويتفضل على عباده.

قوله: 103- "خذ من أموالهم صدقة" اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل: هي صدقة الفرض، وقيل: هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، و "من" للتبعيض على التفسيرين، والآية مطلقة مبينة بالسنة المطهرة، والصدقة مأخوذة من الصدق، إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه. قوله: "تطهرهم وتزكيهم بها" الضمير في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم: أي تطهرهم وتزكيهم يا محمد بما تأخذه من الصدقة منهم. وقيل الضمير في تطهرهم للصدقة: أي تطهرهم هذه الصدقة المأخوذة منهم، والضمير في تزكيهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أي تزكيهم يا محمد بالصدقة المأخوذة، والأول أولى لما في الثاني من الاختلاف في الضميرين في الفعلين المتعاطفين، وعلى الأول فالفعلان منتصبان على الحال، وعلى الثاني فالفعل الأول صفة لصدقة والثاني حال منه صلى الله عليه وسلم. ومعنى التطهير: إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب، ومعنى التزكية: المبالغة في التطهير. قال الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم: أي فإنك يامحمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف، ويجوز الجزم على جواب الأمر. والمعنى: أن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وقد قرأ الحسن بجزم تطهرهم، وعلى هذه القراءة فيكون "وتزكيهم" على تقدير مبتدأ: أي وأنت تزكيهم بها. قوله: "وصل عليهم": أي ادع لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم. قال النحاس: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على من يأخذ منه الصدقة فقال: " إن صلاتك سكن لهم ". قرأ حفص وحمزة والكسائي "صلاتك" بالتوحيد. وقرأ الباقون بالجمع، والسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به.

قوله: 104- "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده" لما تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقاً. قال الله: " ألم يعلموا " أي غير التائبين، أو التائبون قبل أن يتوب الله عليهم ويقبل صدقاتهم "أن الله هو يقبل التوبة" لاستغنائه عن طاعة المطيعين، وعدم مبالاته بمعصية العاصين. وقرئ "ألم تعلموا" بالفوقية، وهو إما خطاب للتائبين، أو لجماعة من المؤمنين، ومعنى "ويأخذ الصدقات": أي يتقبلها منهم، وفي إسناد الأخذ إليه سبحانه بعد أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. وقوله: "وأن الله هو التواب الرحيم" معطوف على قوله: "أن الله هو يقبل التوبة عن عباده" مع تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف عليه: أي أن هذا شأنه سبحانه. وفي صيغة المبالغة في التواب وفي الرحيم مع توسيط ضمير الفصل، والتأكيد من التبشير لعباده والترغيب لهم ما لا يخفى.

قوله: 105- "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" فيه تخويف وتهديد: أي إن عملكم لا يخفى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين، فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل، وفيه أيضاً ترغيب وتنشيط، فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء كان خيراً أو شراً رغب إلى أعمال الخير، وتجنب أعمال الشر، وما أحسن قول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم والمراد بالرؤية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمال، ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال: "وستردون إلى عالم الغيب والشهادة" أي وستردون بعد الموت إلى الله سبحانه الذي يعلم ما تسرونه وما تعلنونه وما تخفونه وما تبدونه، وفي تقديم الغيب على الشهادة إشعار بسعة علمه عز وجل، وأنه لا يخفى عليه شيء ويستوي عنده كل معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون عقب ردهم إليه فقال: "فينبئكم" أي يخبركم "بما كنتم تعملون" في الدنيا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويتفضل على من يشاء من عباده.

الصفحة رقم 203 من المصحف تحميل و استماع mp3