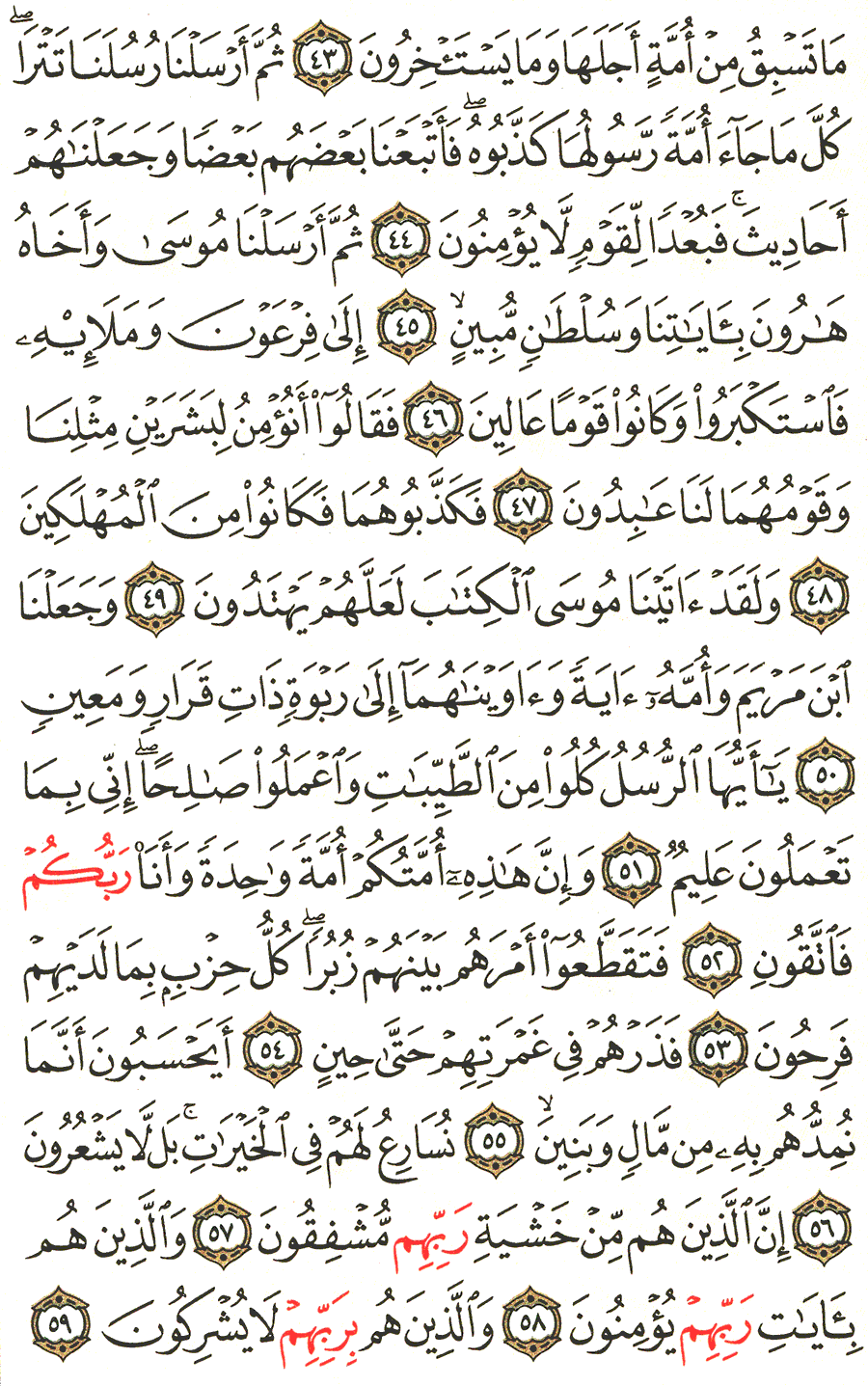

سورة المؤمنون | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 345 من المصحف

ثم بين سبحانه كمال علمه وقدرته في شأن عباده فقال: 43- "ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون" أي ما تتقدم كل طائفة مجتمعة في قرن آجالها المكتوبة لها في الهلاك ولا تتأخر عنها، ومثل ذلك قوله تعالى: "فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون".

ثم بين سبحانه أن رسله كانوا بعد هذه القرون متواترين، وأن شأن أممهم كان واحداً في التكذيب لهم فقال: 44- "ثم أرسلنا رسلنا تتراً" والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها بمعنى أن إرسال كل رسول متأخر عن إنشاء القرن الذي أرسل إليه، لا على معنى أن إرسال الرسل جميعاً متأخر عن إنشاء تلك القرون جميعاً، ومعنى "تترا" تتواتر واحداً بعد واحد ويتبع بعضهم بعضاً، من الوتر وهو الفرد. قال الأصمعي: واترت كتبي عليه: أتبعت بعضها بعضاً إلا أن بين كل واحد منها وبين الآخر مهلة. وقال غيره: المتواترة المتتابعة بغير مهلة. قرأ ابن كثير وابن عمرو "تتراً" بالتنوين على أنه مصدر. قال النحاس: وعلى هذا يجوز تترى بكسر التاء الأولى. لأن معنى ثم أرسلنا: واترنا، ويجوز أن يكون في موضع الحال: أي متواترين "كلما جاء أمة رسولها كذبوه" هذه الجملة مستأنفة مبينة لمجيء كل رسول لأمته على أن المراد بالمجيء التبليغ "فأتبعنا بعضهم بعضاً" أي في الهلاك بما نزل بهم من العذاب "وجعلناهم أحاديث" الأحاديث جمع أحدوثة، وهي ما يتحدث به الناس كالأعاجيب جمع أعجوبة، وهي ما يتعجب الناس منه. قال الأخفش: إنما يقال جعلناهم أحاديث في الشر ولا يقال في الخير، كما يقال صار فلان حديثاً: أي عبرة، وكما قال سبحانه في آية أخرى "فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق". قلت: وهذه الكلية غير مسلمة فقد يقال صار فلان حديثاً حسناً، ومنه قول ابن دريد في مقصورته: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن روى "فبعداً لقوم لا يؤمنون" وصفهم هنا بعدم الإيمان، وفيما سبق قريباً بالظلم لكون كل من الوصفين صادراً عن كل طائفة من الطائفتين، أو لكون هؤلاء لم يقع منهم إلا مجرد عدم التصديق، وأولئك ضموا إليه تلك الأقوال الشنيعة التي هي من أشد الظلم وأفظعه.

ثم حكى سبحانه ما وقع من فرعون وقومه عند إرسال موسى وهارون إليهم فقال: 45- "ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا" هي التسع المتقدم ذكرها غير مرة، ولا يصح عد فلق البحر منها هنا. لأن المراد الآيات التي كذبوا بها واستكبروا عنها: والمراد بالسلطان المبين: الحجة الواضحة البينة: قيل هي الآيات التسع نفسها، والعطف من باب. إلى الملك القرم وابن الهمام وقيل أراد العصا لأنها أم الآيات، فيكون من باب عطف جبريل على الملائكة. وقيل المراد بالآيات: التي كانت لهما، وبالسلطان الدلائل المبين: التسع الآيات.

والمراد بالملأ في قوله: 46- " إلى فرعون وملئه " هم الأشراف منهم كما سبق بيانه غير مرة "فاستكبروا" أي طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادوا للحق "وكانوا قوماً عالين" قاهرين للناس بالبغي والظلم، مستعلين عليهم، متطاولين كبراً وعناداً وتمرداً.

وجملة 47- "فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا" معطوفة على جملة "استكبروا" وما بينهما اعتراض، والاستفهام للإنكار: أي كيف نصدق من كان مثلنا في البشرية، والبشر يطلق على الواحد كقوله: "بشراً سوياً" كما يطلق على الجمع كمغا في قوله: "فإما ترين من البشر أحدا" فتثنيته هنا هي باعتبار المعنى الأول، وأفرد المثل لأنه في حكم المصدر، ومعنى "وقومهما لنا عابدون" أنهم مطيعون لهم منقادون لما يأمرونهم به كانقياد العبيد. قال المبرد: العابد المطيع الخاضع. قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من دان لملك عابداً له، وقيل يحتمل أنه كان يدعي الإلهية فدعى الناس إلى عبادته فأطاعوه، واللام في لنا متعلقة بعابدون، قدمت عليه لرعاية الفواصل، والجملة حالية.

48- "فكذبوهما" أي فأصروا على تكذيبهما "فكانوا من المهلكين" بالغرق في البحر.

ثم حكى سبحانه ما جرى على قوم موسى بعد إهلاك عدوهم فقال: 49- "ولقد آتينا موسى الكتاب" يعني التوراة، وخص موسى بالذكر لأن التوراة أنزلت عليه في الطور، وكان هارون خليفته في قومه "لعلهم يهتدون" أي لعل قوم موسى يهتدون بها إلى الحق، ويعملون بما فيها من الشرائع، فجعل سبحانه إيتاء موسى إياها إيتاءً لقومه، لأنها وإن كانت منزلة على موسى فهي لإرشاد قومه. وقيل إن ثم مضافاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه: أي آتينا قوم موسى الكتاب. وقيل إن الضمير في لعلهم يرجع إلى فرعون وملائه، وهو وهم لأن موسى لم يؤت التوراة إلا بعد إهلاك فرعون وقومه كما قال سبحانه: "ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى".

ثم أشار سبحانه إلى قصة عيسى إجمالاً فقال: 50- "وجعلنا ابن مريم وأمه آية" أي علامة تدل على عظيم قدرتنا، وبديع صنعنا، وقد تقدم الكلام على هذا في آخر سورة الأنبياء في تفسير قوله سبحانه: "وجعلناها وابنها آية للعالمين" ومعنى قوله: "وآويناهما إلى ربوة" إلى مكن مرتفع: أي جعلناهما يأويان إليها. قيل هي أرض دمشق، وبه قال عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب ومقاتل، وقيل بيت المقدس، قاله قتادة وكعب، وقيل أرض فلسطين، قاله السدي "ذات قرار" أي ذات مستقر يستقر عليه ساكنوه "ومعين" أي وماء معين. قال الزجاج: هو الماء الجاري في العيون، فالميم على هذا زائدة كزيادتها في منبع، وقيل هو فعيل بمعنى مفعول. قال علي بن سليمان الأخفش معن الماء إذا جرى فهو معين وممعون: وكذا قال ابن الأعرابي. وقيل هو مأخوذ من الماعون، وهو النفع، وبمثل ما قال الزجاج قال الفراء.

51- " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات " قال الزجاج: هذه المخاطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا. وقيل إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي، لأن هذه طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها، فيكون المعنى: وقلنا يا أيها الرسل خطاباً لكل واحد على انفراده لاختلاف أزمنتهم. وقال ابن جرير: إن الخطاب لعيسى. وقال الفراء: هو كما تقول للرجل الواحد كفوا عنا، والطيبات: ما يستطاب ويستلذ، وقيل هي الحلال، وقيل هي ما جمع الوصفين المذكورين. ثم بعد أن أمرهم بالأكل من الطيبات أمرهم بالعمل الصالح فقال: "واعملوا صالحاً" أي عملاً صالحاً وهو ما كان موافقاً للشرع، ثم علل هذا الأمر بقوله: " إني بما تعملون عليم " لا يخفى علي شيء منه، وإني مجازيكم على حسب أعمالكم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

52- "وإن هذه أمتكم أمة واحدة" هذا من جملة ما خوطب به الأنبياء، والمعنى: أن هذه ملتكم وشريعتكم أيها الرسل ملة واحدة، وشريعة متحدة يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبه، وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله لا شريك له. وقيل المعنى: إن هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فالزموه على أن المراد بالأمة هنا الدين كما في قوله: "إنا وجدنا آباءنا على أمة"، ومنه قول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع قرئ بكسر إن على الاستئناف المقرر لما تقدمه، وقرئ بفتحها وتشديدها. قال الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض: أي أنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. وقال الفراء: إن متعلقة بفعل مضمر، وتقديره: واعلموا أن هذه أمتكم. قال سيبويه: هي معلقة باتقون، والتقدير: فاتقون لأن أمتكم أمة واحدة، والفاء في "فاتقون" لترتيب الأمر بالتقوى على ما قبله من كونه ربكم المختص بالربوبية: أي لا تفعلوا ما يوجب العقوبة عليكم مني بأن تشركوا بي غيري، أو تخالفوا ما أمرتكم به أو نهيتكم عنه.

ثم ذكر سبحانه ما وقع من الأمم من مخالفتهم لما أمرهم به الرسل فقال: 53- "فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً" والفاء لترتيب عصيانهم على ما سبق من الأمر بالتقوى، والضمير راجع إلى ما يدل عليه لفظ الأمة، والمعنى: أنهم جعلوا دينهم مع اتحاده قطعاً متفرقة مختلفة. قال المبرد: زبراً فرقاً وقطعاً مختلفة، واحدها زبور، وهي الفرقة والطائفة، ومثله الزبرة وجمعها زبر، فوصف سبحانه الأمم بأنهم اختلفوا، فاتبعت فرقة التوراة، وفرقة الزبور، وفرقة الإنجيل ثم حرفوا وبدلوا، وفرقة مشركة تبعوا ما رسمه لهم آباؤهم من الضلال: قرئ زبراً بضم الباء جمع زبور، وقرئ بفتحها: أي قطعاً كقطع الحديد "كل حزب بما لديهم فرحون" أي كل فريق من هؤلاء المختلفين بما لديهم: أي بما عندهم من الدين فرحون: أي معجبون به.

54- "فذرهم في غمرتهم حتى حين" أي اتركهم في جهلهم، فليسوا بأهل للهداية، ولا يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم، فلكل شيء وقت، شبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء الذي يغمر من دخل فيه، والغمرة في الأصل ما يغمرك ويعلوك، وأصله الستر، والغمر: الماء الكثير لأنه يغطي الأرض، وغرم الرداء هو الذي يشمل الناس بالعطاء، ويقال للحقد الغمر، والمراد هنا: الحيرة والغفلة والضلالة، والآية خارجة مخرج التهديد لهم، لا مخرج الأمر له صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم، ومعنى "حتى حين" حتى يحضر وقت عذابهم بالقتل، أو حتى يموتوا على الكفر فيعذبون في النار.

55- "أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين" أي أيحسبون أنما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين.

56- "نسارع" به "لهم" فيما فيه خيرهم وإكرامهم، والهمزة للإنكار، والجواب عن هذا مقدر يدل عليه قوله: "بل لا يشعرون" لأنه عطف على مقدر ينسحب إليه الكلام: أي كلا لا نفعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم التي لا تفهم ولا تعقل، فإن ما خولناهم من النعم وأمددناهم به من الخيرات إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثماً كما قال سبحانه: "إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً". قال الزجاج: المعنى نسارع لهم به في الخيرات، فحذفت به، وما في أنما موصولة، والرابط هو هذا المحذوف. وقال الكسائي: إن أنما هنا حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير رابط. قيل ويجوز الوقف على بنين، وقيل لا يحسن لأن يحسبون يحتاج إلى مفعولين، فتمام المفعولين في الخيرات. قال ابن الأنباري: وهذا خطأ لأن ما كافة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة يسارع بالياء التحتية على أن فاعله ما يدل عليه أمددنا، وهو الإمداد، ويجوز أن يكون المعنى: يسارع الله لهم. وقرأ الباقون "نسارع" بالنون. قال الثعلبي: وهذه القراءة هي الصواب لقوله نمدهم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ثم أرسلنا رسلنا تتراً" قال: يتبع بعضهم بعضاً. وفي لفظ قال: بعضهم على إثر بعض. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة "وجعلنا ابن مريم وأمه آية" قال: ولدته من غير أب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس آية قال: عبرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس "وآويناهما إلى ربوة" قال: الربوة المستوية، والمعين: الماء الجاري، وهو النهرا الذي قال الله "قد جعل ربك تحتك سرياً". وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه "وآويناهما إلى ربوة" قال: هي المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات "ذات قرار" ذات خصب، والمعين: الماء الظاهر. وأخرج وكيع والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وتمام الرازي وابن عساكر. قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس في قوله: "إلى ربوة" قال: أنبئنا أنها دمشق. وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عنه. وأخرج ابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعاً نحوه، وإسناده ضعيف. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن مرة النهزي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الربوة الرملة". وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى، وابن عساكر عن أبي هريرة قال: هي الرملة بفلسطين. وأخرج ابن مردويه من حديثه مرفوعاً. وأخرج الطبراني وابن السكن وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن الأقرع بن شفي العكي مرفوعاً نحوه. وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم" أو قال "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، فأنى يستجاب لذلك". وأخرج سعيد بن منصور عن حفص الفزاري في قوله: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات" قال: ذلك عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. وأخرجه عبدان في الصحابة عن حفص مرفوعاً، وهو مرسل لأن حفصاً تابعي.

لما نفى سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك بذكر من هو أهل للخيرات عاجلاً وآجلاً فوصفهم بصفات أربع: الأولى قوله: 57- " إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون " الإشفاق: الخوف، تقول أنا مشفق من هذا الأمر: أي خائف. قيل الإشفاق هو الخشية، فظاهر ما في الآية التكرار. وأجيب بحمل الخشية على العذاب: أي من عذاب ربهم خائفون، وبه قال الكلبي ومقاتل. وأجيب أيضاً بحمل الإشفاق على ما هو أثر له: وهو الدوام على الطاعة: أي الذين هم من خشية ربهم دائمون على طاعته. وأجيب أيضاً بأن الإشفاق كمال الخوف فلا تكرار، وقيل هو تكرار للتأكيد.

والصفة الثانية قوله: 58- "والذين هم بآيات ربهم يؤمنون" قيل المراد بالآيات هي التنزيلية، وقيل هي التكوينية، وقيل مجموعهما، قيل وليس المراد بالإيمان بها هو التصديق بكونها دلائل وأن مدلولها حق.

والصفة الثالثة قوله: 59- "والذين هم بربهم لا يشركون" أي يتركون الشرك تركاً كلياً ظاهراً وباطناً.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 345

344ثم بين سبحانه كمال علمه وقدرته في شأن عباده فقال: 43- "ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون" أي ما تتقدم كل طائفة مجتمعة في قرن آجالها المكتوبة لها في الهلاك ولا تتأخر عنها، ومثل ذلك قوله تعالى: "فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون".

ثم بين سبحانه أن رسله كانوا بعد هذه القرون متواترين، وأن شأن أممهم كان واحداً في التكذيب لهم فقال: 44- "ثم أرسلنا رسلنا تتراً" والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها بمعنى أن إرسال كل رسول متأخر عن إنشاء القرن الذي أرسل إليه، لا على معنى أن إرسال الرسل جميعاً متأخر عن إنشاء تلك القرون جميعاً، ومعنى "تترا" تتواتر واحداً بعد واحد ويتبع بعضهم بعضاً، من الوتر وهو الفرد. قال الأصمعي: واترت كتبي عليه: أتبعت بعضها بعضاً إلا أن بين كل واحد منها وبين الآخر مهلة. وقال غيره: المتواترة المتتابعة بغير مهلة. قرأ ابن كثير وابن عمرو "تتراً" بالتنوين على أنه مصدر. قال النحاس: وعلى هذا يجوز تترى بكسر التاء الأولى. لأن معنى ثم أرسلنا: واترنا، ويجوز أن يكون في موضع الحال: أي متواترين "كلما جاء أمة رسولها كذبوه" هذه الجملة مستأنفة مبينة لمجيء كل رسول لأمته على أن المراد بالمجيء التبليغ "فأتبعنا بعضهم بعضاً" أي في الهلاك بما نزل بهم من العذاب "وجعلناهم أحاديث" الأحاديث جمع أحدوثة، وهي ما يتحدث به الناس كالأعاجيب جمع أعجوبة، وهي ما يتعجب الناس منه. قال الأخفش: إنما يقال جعلناهم أحاديث في الشر ولا يقال في الخير، كما يقال صار فلان حديثاً: أي عبرة، وكما قال سبحانه في آية أخرى "فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق". قلت: وهذه الكلية غير مسلمة فقد يقال صار فلان حديثاً حسناً، ومنه قول ابن دريد في مقصورته: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثاً حسناً لمن روى "فبعداً لقوم لا يؤمنون" وصفهم هنا بعدم الإيمان، وفيما سبق قريباً بالظلم لكون كل من الوصفين صادراً عن كل طائفة من الطائفتين، أو لكون هؤلاء لم يقع منهم إلا مجرد عدم التصديق، وأولئك ضموا إليه تلك الأقوال الشنيعة التي هي من أشد الظلم وأفظعه.

ثم حكى سبحانه ما وقع من فرعون وقومه عند إرسال موسى وهارون إليهم فقال: 45- "ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا" هي التسع المتقدم ذكرها غير مرة، ولا يصح عد فلق البحر منها هنا. لأن المراد الآيات التي كذبوا بها واستكبروا عنها: والمراد بالسلطان المبين: الحجة الواضحة البينة: قيل هي الآيات التسع نفسها، والعطف من باب. إلى الملك القرم وابن الهمام وقيل أراد العصا لأنها أم الآيات، فيكون من باب عطف جبريل على الملائكة. وقيل المراد بالآيات: التي كانت لهما، وبالسلطان الدلائل المبين: التسع الآيات.

والمراد بالملأ في قوله: 46- " إلى فرعون وملئه " هم الأشراف منهم كما سبق بيانه غير مرة "فاستكبروا" أي طلبوا الكبر وتكلفوه فلم ينقادوا للحق "وكانوا قوماً عالين" قاهرين للناس بالبغي والظلم، مستعلين عليهم، متطاولين كبراً وعناداً وتمرداً.

وجملة 47- "فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا" معطوفة على جملة "استكبروا" وما بينهما اعتراض، والاستفهام للإنكار: أي كيف نصدق من كان مثلنا في البشرية، والبشر يطلق على الواحد كقوله: "بشراً سوياً" كما يطلق على الجمع كمغا في قوله: "فإما ترين من البشر أحدا" فتثنيته هنا هي باعتبار المعنى الأول، وأفرد المثل لأنه في حكم المصدر، ومعنى "وقومهما لنا عابدون" أنهم مطيعون لهم منقادون لما يأمرونهم به كانقياد العبيد. قال المبرد: العابد المطيع الخاضع. قال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من دان لملك عابداً له، وقيل يحتمل أنه كان يدعي الإلهية فدعى الناس إلى عبادته فأطاعوه، واللام في لنا متعلقة بعابدون، قدمت عليه لرعاية الفواصل، والجملة حالية.

48- "فكذبوهما" أي فأصروا على تكذيبهما "فكانوا من المهلكين" بالغرق في البحر.

ثم حكى سبحانه ما جرى على قوم موسى بعد إهلاك عدوهم فقال: 49- "ولقد آتينا موسى الكتاب" يعني التوراة، وخص موسى بالذكر لأن التوراة أنزلت عليه في الطور، وكان هارون خليفته في قومه "لعلهم يهتدون" أي لعل قوم موسى يهتدون بها إلى الحق، ويعملون بما فيها من الشرائع، فجعل سبحانه إيتاء موسى إياها إيتاءً لقومه، لأنها وإن كانت منزلة على موسى فهي لإرشاد قومه. وقيل إن ثم مضافاً محذوفاً أقيم المضاف إليه مقامه: أي آتينا قوم موسى الكتاب. وقيل إن الضمير في لعلهم يرجع إلى فرعون وملائه، وهو وهم لأن موسى لم يؤت التوراة إلا بعد إهلاك فرعون وقومه كما قال سبحانه: "ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى".

ثم أشار سبحانه إلى قصة عيسى إجمالاً فقال: 50- "وجعلنا ابن مريم وأمه آية" أي علامة تدل على عظيم قدرتنا، وبديع صنعنا، وقد تقدم الكلام على هذا في آخر سورة الأنبياء في تفسير قوله سبحانه: "وجعلناها وابنها آية للعالمين" ومعنى قوله: "وآويناهما إلى ربوة" إلى مكن مرتفع: أي جعلناهما يأويان إليها. قيل هي أرض دمشق، وبه قال عبد الله بن سلام وسعيد بن المسيب ومقاتل، وقيل بيت المقدس، قاله قتادة وكعب، وقيل أرض فلسطين، قاله السدي "ذات قرار" أي ذات مستقر يستقر عليه ساكنوه "ومعين" أي وماء معين. قال الزجاج: هو الماء الجاري في العيون، فالميم على هذا زائدة كزيادتها في منبع، وقيل هو فعيل بمعنى مفعول. قال علي بن سليمان الأخفش معن الماء إذا جرى فهو معين وممعون: وكذا قال ابن الأعرابي. وقيل هو مأخوذ من الماعون، وهو النفع، وبمثل ما قال الزجاج قال الفراء.

51- " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات " قال الزجاج: هذه المخاطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا. وقيل إن هذه المقالة خوطب بها كل نبي، لأن هذه طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليها، فيكون المعنى: وقلنا يا أيها الرسل خطاباً لكل واحد على انفراده لاختلاف أزمنتهم. وقال ابن جرير: إن الخطاب لعيسى. وقال الفراء: هو كما تقول للرجل الواحد كفوا عنا، والطيبات: ما يستطاب ويستلذ، وقيل هي الحلال، وقيل هي ما جمع الوصفين المذكورين. ثم بعد أن أمرهم بالأكل من الطيبات أمرهم بالعمل الصالح فقال: "واعملوا صالحاً" أي عملاً صالحاً وهو ما كان موافقاً للشرع، ثم علل هذا الأمر بقوله: " إني بما تعملون عليم " لا يخفى علي شيء منه، وإني مجازيكم على حسب أعمالكم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر.

52- "وإن هذه أمتكم أمة واحدة" هذا من جملة ما خوطب به الأنبياء، والمعنى: أن هذه ملتكم وشريعتكم أيها الرسل ملة واحدة، وشريعة متحدة يجمعها أصل هو أعظم ما بعث الله به أنبياءه وأنزل فيه كتبه، وهو دعاء جميع الأنبياء إلى عبادة الله لا شريك له. وقيل المعنى: إن هذا الذي تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فالزموه على أن المراد بالأمة هنا الدين كما في قوله: "إنا وجدنا آباءنا على أمة"، ومنه قول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع قرئ بكسر إن على الاستئناف المقرر لما تقدمه، وقرئ بفتحها وتشديدها. قال الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض: أي أنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. وقال الفراء: إن متعلقة بفعل مضمر، وتقديره: واعلموا أن هذه أمتكم. قال سيبويه: هي معلقة باتقون، والتقدير: فاتقون لأن أمتكم أمة واحدة، والفاء في "فاتقون" لترتيب الأمر بالتقوى على ما قبله من كونه ربكم المختص بالربوبية: أي لا تفعلوا ما يوجب العقوبة عليكم مني بأن تشركوا بي غيري، أو تخالفوا ما أمرتكم به أو نهيتكم عنه.

ثم ذكر سبحانه ما وقع من الأمم من مخالفتهم لما أمرهم به الرسل فقال: 53- "فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً" والفاء لترتيب عصيانهم على ما سبق من الأمر بالتقوى، والضمير راجع إلى ما يدل عليه لفظ الأمة، والمعنى: أنهم جعلوا دينهم مع اتحاده قطعاً متفرقة مختلفة. قال المبرد: زبراً فرقاً وقطعاً مختلفة، واحدها زبور، وهي الفرقة والطائفة، ومثله الزبرة وجمعها زبر، فوصف سبحانه الأمم بأنهم اختلفوا، فاتبعت فرقة التوراة، وفرقة الزبور، وفرقة الإنجيل ثم حرفوا وبدلوا، وفرقة مشركة تبعوا ما رسمه لهم آباؤهم من الضلال: قرئ زبراً بضم الباء جمع زبور، وقرئ بفتحها: أي قطعاً كقطع الحديد "كل حزب بما لديهم فرحون" أي كل فريق من هؤلاء المختلفين بما لديهم: أي بما عندهم من الدين فرحون: أي معجبون به.

54- "فذرهم في غمرتهم حتى حين" أي اتركهم في جهلهم، فليسوا بأهل للهداية، ولا يضق صدرك بتأخير العذاب عنهم، فلكل شيء وقت، شبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء الذي يغمر من دخل فيه، والغمرة في الأصل ما يغمرك ويعلوك، وأصله الستر، والغمر: الماء الكثير لأنه يغطي الأرض، وغرم الرداء هو الذي يشمل الناس بالعطاء، ويقال للحقد الغمر، والمراد هنا: الحيرة والغفلة والضلالة، والآية خارجة مخرج التهديد لهم، لا مخرج الأمر له صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم، ومعنى "حتى حين" حتى يحضر وقت عذابهم بالقتل، أو حتى يموتوا على الكفر فيعذبون في النار.

55- "أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين" أي أيحسبون أنما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين.

56- "نسارع" به "لهم" فيما فيه خيرهم وإكرامهم، والهمزة للإنكار، والجواب عن هذا مقدر يدل عليه قوله: "بل لا يشعرون" لأنه عطف على مقدر ينسحب إليه الكلام: أي كلا لا نفعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم التي لا تفهم ولا تعقل، فإن ما خولناهم من النعم وأمددناهم به من الخيرات إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثماً كما قال سبحانه: "إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً". قال الزجاج: المعنى نسارع لهم به في الخيرات، فحذفت به، وما في أنما موصولة، والرابط هو هذا المحذوف. وقال الكسائي: إن أنما هنا حرف واحد فلا يحتاج إلى تقدير رابط. قيل ويجوز الوقف على بنين، وقيل لا يحسن لأن يحسبون يحتاج إلى مفعولين، فتمام المفعولين في الخيرات. قال ابن الأنباري: وهذا خطأ لأن ما كافة. وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة يسارع بالياء التحتية على أن فاعله ما يدل عليه أمددنا، وهو الإمداد، ويجوز أن يكون المعنى: يسارع الله لهم. وقرأ الباقون "نسارع" بالنون. قال الثعلبي: وهذه القراءة هي الصواب لقوله نمدهم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "ثم أرسلنا رسلنا تتراً" قال: يتبع بعضهم بعضاً. وفي لفظ قال: بعضهم على إثر بعض. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة "وجعلنا ابن مريم وأمه آية" قال: ولدته من غير أب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس آية قال: عبرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس "وآويناهما إلى ربوة" قال: الربوة المستوية، والمعين: الماء الجاري، وهو النهرا الذي قال الله "قد جعل ربك تحتك سرياً". وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه "وآويناهما إلى ربوة" قال: هي المكان المرتفع من الأرض، وهو أحسن ما يكون فيه النبات "ذات قرار" ذات خصب، والمعين: الماء الظاهر. وأخرج وكيع والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وتمام الرازي وابن عساكر. قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس في قوله: "إلى ربوة" قال: أنبئنا أنها دمشق. وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام مثله. وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عنه. وأخرج ابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعاً نحوه، وإسناده ضعيف. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عساكر عن مرة النهزي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الربوة الرملة". وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى، وابن عساكر عن أبي هريرة قال: هي الرملة بفلسطين. وأخرج ابن مردويه من حديثه مرفوعاً. وأخرج الطبراني وابن السكن وابن منده وأبو نعيم وابن عساكر عن الأقرع بن شفي العكي مرفوعاً نحوه. وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم" أو قال "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، فأنى يستجاب لذلك". وأخرج سعيد بن منصور عن حفص الفزاري في قوله: "يا أيها الرسل كلوا من الطيبات" قال: ذلك عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. وأخرجه عبدان في الصحابة عن حفص مرفوعاً، وهو مرسل لأن حفصاً تابعي.

لما نفى سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين أتبع ذلك بذكر من هو أهل للخيرات عاجلاً وآجلاً فوصفهم بصفات أربع: الأولى قوله: 57- " إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون " الإشفاق: الخوف، تقول أنا مشفق من هذا الأمر: أي خائف. قيل الإشفاق هو الخشية، فظاهر ما في الآية التكرار. وأجيب بحمل الخشية على العذاب: أي من عذاب ربهم خائفون، وبه قال الكلبي ومقاتل. وأجيب أيضاً بحمل الإشفاق على ما هو أثر له: وهو الدوام على الطاعة: أي الذين هم من خشية ربهم دائمون على طاعته. وأجيب أيضاً بأن الإشفاق كمال الخوف فلا تكرار، وقيل هو تكرار للتأكيد.

والصفة الثانية قوله: 58- "والذين هم بآيات ربهم يؤمنون" قيل المراد بالآيات هي التنزيلية، وقيل هي التكوينية، وقيل مجموعهما، قيل وليس المراد بالإيمان بها هو التصديق بكونها دلائل وأن مدلولها حق.

والصفة الثالثة قوله: 59- "والذين هم بربهم لا يشركون" أي يتركون الشرك تركاً كلياً ظاهراً وباطناً.

الصفحة رقم 345 من المصحف تحميل و استماع mp3