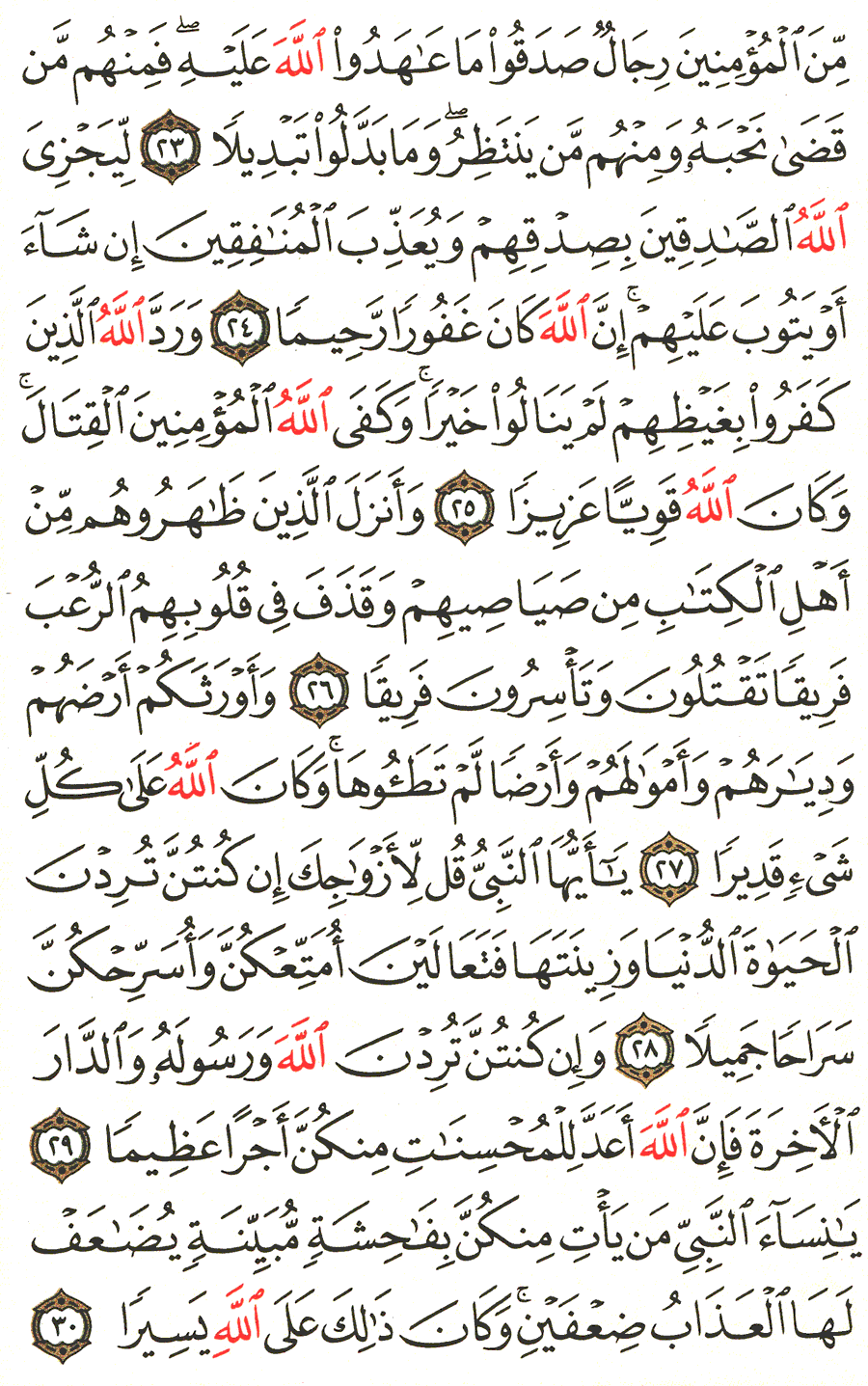

سورة الأحزاب | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 421 من المصحف

23- "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" أي من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا أتوا بالصدق، من صدقني إذا قال الصدق، ومحل ما عاهدوا الله عليه النصب بنزع الخافض، والمعنى: أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الثبات معه، والمقاتلة لمن قاتله، بخلاف من كذب في عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون، وقيل هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتوا له ولم يفروا، ووجه إظهار الاسم الشريف، والرسول في قوله: "صدق الله ورسوله" بعد قوله: " ما وعدنا الله ورسوله " هو قصد التعظيم كما في قول الشاعر: أرى الموت لا يسبق الموت شيء وأيضاً لو أضمرهما لجمع بين ضمير الله وضمير رسوله في لفظ واحد. وقال صدقا، وقد ورد النهي عن جمعهما كما في حديث بئس خطيب القوم أنت لمن قال: ومن يعصهما فقد غوى. ثم فصل سبحانه حال الصادقين بما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إلى قسمين فقال: "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر" النحب: ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به، ومنه قول الشاعر: عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر وقال الآخر: بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب أي على أمر عظيم، والنحب يطلق على النذر والقتل والموت. قال ابن قتيبة: قضى نحبه: أي قتل وأصل النحب النذر. كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم فقتلوا، فقيل فلان قضى نحبه: أي قتل، والنحب أيضاً الحاجة وإدراك الأمنية، يقول قائلهم: مالي عندهم نحب، والنحب العهد، ومنه قول الشاعر: لقد نحبت كلب على الناس أنهم أحق بتاج الماجد المتكرم وقال آخر: قد نحب المجد علينا نحباً ومن ورود النحب في الحاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر: أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ومعنى الآية: أن من المؤمنين رجالاً أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم فقاتلوا حتى قتلوا، وذلك يوم أحد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر "ومنهم من ينتظر" قضاء نحبه حتى يحضر أجله كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم فإنه مستمرون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال لعدوه، ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة، وجملة "وما بدلوا تبديلاً" معطوفة على صدقوا: أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله عليه كما غير المنافقون عهدهم، بل ثبتوا عليه ثبوتاً مستمراًن أما الذي قضوا نحبهم فظاهر، وأما الذين ينتظرون قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا ولم يغيروا ولا بدلوا.

واللام في قوله: 24- "ليجزي الله الصادقين بصدقهم" يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم، أو بما بدلوا، أو بمحذوف، كأنه قيل: وقع جميع ما وقع ليجزي الله الصادقين بصدقهم "ويعذب المنافقين إن شاء" بما صدر عنهم من التغيير والتبديل، جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بسبب تبديلهم وتغييرهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم، فكل من الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب، فكأنهما استويا في طلبها والسعي لتحصيلها، ومفعول إن شاء وجوابها محذوفان: أي إن شاء تعذيبهم عذبهم، وذلك إذا أقاموا على النفاق ولم يتركوه ويتوبوا عنه " وكان الله غفورا رحيما " أي لمن تاب منهم وأقلع عما كان عليهم من النفاق.

ثم رجع سبحانه إلى حكاية بقية القصة وما امتن به على رسوله والمؤمنين من النعمة فقال: 25- "ورد الله الذين كفروا" وهم الأحزاب، والجملة معطوفة على "فأرسلنا عليهم ريحاً" أو على المقدر عاملاً في ليجزي الله الصادقين بصدقهم، كأنه قيل: وقع ما وقع من الحواديث ورد الله الذين كفروا، ومحل "بغيظهم" النصب على الحال، والباء للمصاحبة: أي حال كونهم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له، ويجوز أن تكون للسببية، وجملة "لم ينالوا خيراً" في محل نصب على الحال أيضاً من الموصول، أو من الحال الأولى على التعاقب، أو التداخل. والمعنى: أن الله ردهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيراً في اعتقادهم، وهو الظفر بالمسلمين، أو لم ينالوا خيراً أي خير، بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة "وكفى الله المؤمنين القتال" بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة "وكان الله قوياً عزيزاً" على كل ما يريده إذا قال له كن كان، عزيزاً غالباً قاهراً لا يغالبه أحد من خلقه ولا يعارضه معارض في سلطانه وجبروته. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: "سلقوكم" قال: استقبلوكم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه "وكان ذلك على الله يسيراً" قال: هيناً. وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر في قوله: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" قال: في جوع رسول الله، وقد استدل بهذه الآية جماعة من الصحابة في مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة، وهي خارجة عما نحن بصدده. وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله:"ولما رأى المؤمنون الأحزاب" إلى آخر الآية قال: إن الله قال لهم في سورة البقرة " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء " فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق " قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله " فتأول المسلمون ذلك فلم يزدهم "إلا إيماناً وتسليماً". وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه". وأخرج ابن سعد وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي والبغوي في معجمه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين اله ما أصنع، فشهد يوم أحد، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو وأين؟ قال: واهاً لريح الجنة أجدها دون أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية، ونزلت هذه الآية "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وقد روي عنه نحوه من طريق أخرى عند الترمذي وصححه والنسائي وغيرهما. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" الآية، ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه". وقد تعقب الحاكم في تصحيحه الذهبي كما ذكر ذلك السيوطي، ولكنه قد أخرج الحاكم حديثاً آخر وصححه. وأخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل عن أبي ذر قال: "لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مر على مصعب بن عمير مقتولاً على طريقه، فقرأ "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" الآية". وأخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله، وهما يشهدان لحديث أبي هريرة. وأخرج الترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن طلحة "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم أني اطلعت من باب المسجد فقال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا، قال: هذا ممن قضى نحبه". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من حديثه نحوه. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن معاوية قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه". وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وأبو نعيم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة". وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن علي أن هذه الآية نزلت في طلحة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس "فمنهم من قضى نحبه" قال: الموت على ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من ينتظر الموت على ذلك. وأخرج أحمد والبخاري وابن مردويه عن سليمان بن صرد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله: "فمنهم من قضى نحبه" قال: مات على ما هو عليه من التصديق والإيمان "ومنهم من ينتظر" ذلك "وما بدلوا تبديلاً" لم يغيروا كما غير المنافقون.

قوله: 26- "وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب" أي عاضدوهم وعازنوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو قريظة، فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يداً واحدة مع الأحزاب. والصياصي جمع صيصية: وهي الحصون، وكل شيء ستحصن به يقال له صيصية، ومنه صيصية الديك، وهي الشوكة التي في رجله، وصياصي البقر قرونها لأنها تمتنع بها، ويقال لشوكة الحائك التي يسوي بها السداة واللحمة صيصية، ومنه قول دريد بن الصمة: فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج المدد ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر: فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصيا "وقذف في قلوبهم الرعب" أي الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي وهي معنى قوله: "فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً" فالفريق الأول هم الرجال، والفريق الثاني هم النساء والذرية، وهذه الجملة مبينة ومقررة لقذف الرعب في قلوبهم. قرأ الجمهور "تقتلون" بالفوقية على الخطاب، وكذلك قرأوا "تأسرون" وقرأ ابن ذكوان في رواية عنه بالتحتية فيهما، وقرأ اليماني بالفوقية في الأول والتحتية في الثاني، وقرأ أبو حيوة تأسرون بضم السين. وقد حكى الفراء حكسر السين وضمها فهما لغتان، ووجه تقديم مفعول الفعل الأول وتأخير مفعول الفعل الثاني أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة، وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل، كان الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام. وقد اختلف في عدد المقتولين والمأسورين، فقيل كان المقتولون من ستمائة إلى سبعمائة. وقيل ستمائة، وقيل سبعمائة، وقيل ثمانمائة، وقيل تسعمائة، وكان المأسرون سبعمائة، وقيل سبعمائة وخمسين، وقيل تسعمائة.

27- "وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم" المراد بالأرض العقار والنخيل، وبالديار المنازل والحصون، وبالأموال الحلي والأثاث والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير " وأرضا لم تطئوها " أي وأورثكم أرضاً لم تطأوها، وجملة لم تطأوها صفة لأرضاً. قرأ الجمهور لم تطأوها بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة، وقرأ زيد بن علي تطوها بفتح الطاء وواو ساكنة. واختلف المفسرون في تعيين هذه الأرض المذكورة فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل: إنها خيبر ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوها، فعدهم الله بها. وقال قتادة: كنا نتحدث أنها مكة. وقال الحسن: فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة "وكان الله على كل شيء قديراً" أي هو سبحانه قدير على كل ما أراده من خير وشر ونعمة ونقمة، وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين. وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "من صياصيهم" قال: حصونهم. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن عائشة قالت " خرجت يوم الخندق أقفو للناس، فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله سعداً فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، فبعث الله الريح على المشركين "وكفى الله المؤمنين القتال" ولحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم، فضربت على سعد في المسجد، قالت: فجاء جبريل، وإن على ثناياه لوقع الغبار، فقال: أوقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح: اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم، قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله".

قوله: 28- "يا أيها النبي قل لأزواجك" قيل هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من المنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تأذى ببعض الزوجات. قال الواحدي: قال المفسرون: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألنه شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض، فآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهراً، وأنزل الله آية التخيير هذه، وكن يومئذ تسعاً: عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة هؤلاء من نساء قريش وصفية الخيبرية وميمونة الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية. ومعنى "الحياة الدنيا وزينتها" سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها "فتعالين" أي أقبلن إلي "أمتعكن" بالجزم جواباً للأمر: أي أعطن المتعة "و" كذا "أسرحكن" بالجزم: أي اطلقكن وبالجزم في الفعلين قرأ الجمهور، وقرأ حميد الخراز بالرفع في الفعلين على الاستئناف، والمراد بالسراح الجميل: هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة. وقيل إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرط، وعلى هذا يقول قوله فتعالين اعتراضاً بين الشرط والجزاء.

29- "وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة" أي الجنة ونعيمها "فإن الله أعد للمحسنات منكن" أي اللائي عملن عملاً صالحاً "أجراً عظيماً" لا يمكن وصفه، ولا يقادر قدره وذلك بسبب إحسانهن، وبمقابلة صالح عملهن. وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين: القول الأول أنه خيرهن بإذن الله في البقاء على الزوجين أو الطلاق فاخترن البقاء، وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي والزهري وربيعة. والقول الثاني أنه إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن، وبين الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق، وبهذا قال علي والحسن وقتادة، والراجح الأول. واختلفوا أيضاً في المخيرة إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا؟ فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لايكون مع اختيار المرأة لزوجها طلاقاً لا واحدة ولا أكثر. وقال علي وزيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وبه قال الحسن والليث: وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. والراجح الأول لحديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقاًـأأـ ولا وجه لجعل مجرد التخيير طلاقاً، ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن المخير لم يرد الفرقة لمجرد التخيير، بل أراد تفويض المرأة وجعل أمرها بيدها، فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية، وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة. واختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائنة. فقال بالأول عمر وابن مسعود وابن عباس وابن أبي ليلى والثوري والشافعي، وقال بالثاني علي وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن مالك. والراجح الأول، لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه على خلاف ما أمره الله به، وقد أمره بقوله: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها فثلاث طلقات، وليس لهذا القول وجه. وقد روي عن علي أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء، وإذا اختارت زوجها فواحدة رجعية.

ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أنزل فيهن هذه الآيات تكرمة لهن وتعظيماً لحقهن فقال: 30- "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة" أي ظاهرة القبح واضحة الفحش، وقد عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن "يضاعف لها العذاب ضعفين" أي يعذبهن مثلي عذاب غيرهن من النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة، وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن. وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات. وقرأ أبو عمرو يضعف على البناء للمفعول، وفرق هو وأبو عبيد بين يضاعف فقالا: يكون يضاعف ثلاثة عذابات ويضعف عذابين. قال النحاس: هذه التفرقة التي جاء بها لا يعرفها أحد من أهل اللغة، والمعنى في يضاعف ويضعف واحد: أي يجعل ضعفينن وهكذا ضعف ما قالاه ابن جرير "وكان ذلك على الله يسيراً" لا يتعاظمه ولا يصعب عليه.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 421

42023- "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" أي من المؤمنين المخلصين رجال صدقوا أتوا بالصدق، من صدقني إذا قال الصدق، ومحل ما عاهدوا الله عليه النصب بنزع الخافض، والمعنى: أنهم وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الثبات معه، والمقاتلة لمن قاتله، بخلاف من كذب في عهده وخان الله ورسوله وهم المنافقون، وقيل هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتوا له ولم يفروا، ووجه إظهار الاسم الشريف، والرسول في قوله: "صدق الله ورسوله" بعد قوله: " ما وعدنا الله ورسوله " هو قصد التعظيم كما في قول الشاعر: أرى الموت لا يسبق الموت شيء وأيضاً لو أضمرهما لجمع بين ضمير الله وضمير رسوله في لفظ واحد. وقال صدقا، وقد ورد النهي عن جمعهما كما في حديث بئس خطيب القوم أنت لمن قال: ومن يعصهما فقد غوى. ثم فصل سبحانه حال الصادقين بما وعدوا الله ورسوله وقسمهم إلى قسمين فقال: "فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر" النحب: ما التزمه الإنسان واعتقد الوفاء به، ومنه قول الشاعر: عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر وقال الآخر: بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب أي على أمر عظيم، والنحب يطلق على النذر والقتل والموت. قال ابن قتيبة: قضى نحبه: أي قتل وأصل النحب النذر. كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم فقتلوا، فقيل فلان قضى نحبه: أي قتل، والنحب أيضاً الحاجة وإدراك الأمنية، يقول قائلهم: مالي عندهم نحب، والنحب العهد، ومنه قول الشاعر: لقد نحبت كلب على الناس أنهم أحق بتاج الماجد المتكرم وقال آخر: قد نحب المجد علينا نحباً ومن ورود النحب في الحاجة وإدراك الأمنية قول الشاعر: أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ومعنى الآية: أن من المؤمنين رجالاً أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم فقاتلوا حتى قتلوا، وذلك يوم أحد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر "ومنهم من ينتظر" قضاء نحبه حتى يحضر أجله كعثمان بن عفان وطلحة والزبير وأمثالهم فإنه مستمرون على الوفاء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال لعدوه، ومنتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل وإدراك فضل الشهادة، وجملة "وما بدلوا تبديلاً" معطوفة على صدقوا: أي ما غيروا عهدهم الذي عاهدوا الله عليه كما غير المنافقون عهدهم، بل ثبتوا عليه ثبوتاً مستمراًن أما الذي قضوا نحبهم فظاهر، وأما الذين ينتظرون قضاء نحبهم فقد استمروا على ذلك حتى فارقوا الدنيا ولم يغيروا ولا بدلوا.

واللام في قوله: 24- "ليجزي الله الصادقين بصدقهم" يجوز أن يتعلق بصدقوا أو بزادهم، أو بما بدلوا، أو بمحذوف، كأنه قيل: وقع جميع ما وقع ليجزي الله الصادقين بصدقهم "ويعذب المنافقين إن شاء" بما صدر عنهم من التغيير والتبديل، جعل المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بسبب تبديلهم وتغييرهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم، فكل من الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب، فكأنهما استويا في طلبها والسعي لتحصيلها، ومفعول إن شاء وجوابها محذوفان: أي إن شاء تعذيبهم عذبهم، وذلك إذا أقاموا على النفاق ولم يتركوه ويتوبوا عنه " وكان الله غفورا رحيما " أي لمن تاب منهم وأقلع عما كان عليهم من النفاق.

ثم رجع سبحانه إلى حكاية بقية القصة وما امتن به على رسوله والمؤمنين من النعمة فقال: 25- "ورد الله الذين كفروا" وهم الأحزاب، والجملة معطوفة على "فأرسلنا عليهم ريحاً" أو على المقدر عاملاً في ليجزي الله الصادقين بصدقهم، كأنه قيل: وقع ما وقع من الحواديث ورد الله الذين كفروا، ومحل "بغيظهم" النصب على الحال، والباء للمصاحبة: أي حال كونهم متلبسين بغيظهم ومصاحبين له، ويجوز أن تكون للسببية، وجملة "لم ينالوا خيراً" في محل نصب على الحال أيضاً من الموصول، أو من الحال الأولى على التعاقب، أو التداخل. والمعنى: أن الله ردهم بغيظهم لم يشف صدورهم ولا نالوا خيراً في اعتقادهم، وهو الظفر بالمسلمين، أو لم ينالوا خيراً أي خير، بل رجعوا خاسرين لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة "وكفى الله المؤمنين القتال" بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة "وكان الله قوياً عزيزاً" على كل ما يريده إذا قال له كن كان، عزيزاً غالباً قاهراً لا يغالبه أحد من خلقه ولا يعارضه معارض في سلطانه وجبروته. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله: "سلقوكم" قال: استقبلوكم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه "وكان ذلك على الله يسيراً" قال: هيناً. وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر وابن النجار عن عمر في قوله: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" قال: في جوع رسول الله، وقد استدل بهذه الآية جماعة من الصحابة في مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنة، وهي خارجة عما نحن بصدده. وأخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله:"ولما رأى المؤمنون الأحزاب" إلى آخر الآية قال: إن الله قال لهم في سورة البقرة " أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء " فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق " قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله " فتأول المسلمون ذلك فلم يزدهم "إلا إيماناً وتسليماً". وأخرج البخاري وغيره عن أنس قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه". وأخرج ابن سعد وأحمد ومسلم والترمذي والنسائي والبغوي في معجمه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه لئن أراني الله مشهداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ليرين اله ما أصنع، فشهد يوم أحد، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو وأين؟ قال: واهاً لريح الجنة أجدها دون أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية، ونزلت هذه الآية "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. وقد روي عنه نحوه من طريق أخرى عند الترمذي وصححه والنسائي وغيرهما. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول فوقف عليه ودعا له، ثم قرأ "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" الآية، ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه". وقد تعقب الحاكم في تصحيحه الذهبي كما ذكر ذلك السيوطي، ولكنه قد أخرج الحاكم حديثاً آخر وصححه. وأخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل عن أبي ذر قال: "لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد مر على مصعب بن عمير مقتولاً على طريقه، فقرأ "من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" الآية". وأخرج ابن مردويه من حديث خباب مثله، وهما يشهدان لحديث أبي هريرة. وأخرج الترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن طلحة "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو؟ وكانوا لا يجترئون على مسألته يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم أني اطلعت من باب المسجد فقال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا، قال: هذا ممن قضى نحبه". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من حديثه نحوه. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن معاوية قال:" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه". وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلى وأبو نعيم وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة". وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن علي أن هذه الآية نزلت في طلحة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس "فمنهم من قضى نحبه" قال: الموت على ما عاهدوا الله عليه، ومنهم من ينتظر الموت على ذلك. وأخرج أحمد والبخاري وابن مردويه عن سليمان بن صرد قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا". وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله: "فمنهم من قضى نحبه" قال: مات على ما هو عليه من التصديق والإيمان "ومنهم من ينتظر" ذلك "وما بدلوا تبديلاً" لم يغيروا كما غير المنافقون.

قوله: 26- "وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب" أي عاضدوهم وعازنوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو قريظة، فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يداً واحدة مع الأحزاب. والصياصي جمع صيصية: وهي الحصون، وكل شيء ستحصن به يقال له صيصية، ومنه صيصية الديك، وهي الشوكة التي في رجله، وصياصي البقر قرونها لأنها تمتنع بها، ويقال لشوكة الحائك التي يسوي بها السداة واللحمة صيصية، ومنه قول دريد بن الصمة: فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج المدد ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر: فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء تميم يبتدرن الصياصيا "وقذف في قلوبهم الرعب" أي الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي وهي معنى قوله: "فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً" فالفريق الأول هم الرجال، والفريق الثاني هم النساء والذرية، وهذه الجملة مبينة ومقررة لقذف الرعب في قلوبهم. قرأ الجمهور "تقتلون" بالفوقية على الخطاب، وكذلك قرأوا "تأسرون" وقرأ ابن ذكوان في رواية عنه بالتحتية فيهما، وقرأ اليماني بالفوقية في الأول والتحتية في الثاني، وقرأ أبو حيوة تأسرون بضم السين. وقد حكى الفراء حكسر السين وضمها فهما لغتان، ووجه تقديم مفعول الفعل الأول وتأخير مفعول الفعل الثاني أن الرجال لما كانوا أهل الشوكة، وكان الوارد عليهم أشد الأمرين وهو القتل، كان الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام. وقد اختلف في عدد المقتولين والمأسورين، فقيل كان المقتولون من ستمائة إلى سبعمائة. وقيل ستمائة، وقيل سبعمائة، وقيل ثمانمائة، وقيل تسعمائة، وكان المأسرون سبعمائة، وقيل سبعمائة وخمسين، وقيل تسعمائة.

27- "وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم" المراد بالأرض العقار والنخيل، وبالديار المنازل والحصون، وبالأموال الحلي والأثاث والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير " وأرضا لم تطئوها " أي وأورثكم أرضاً لم تطأوها، وجملة لم تطأوها صفة لأرضاً. قرأ الجمهور لم تطأوها بهمزة مضمومة ثم واو ساكنة، وقرأ زيد بن علي تطوها بفتح الطاء وواو ساكنة. واختلف المفسرون في تعيين هذه الأرض المذكورة فقال يزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل: إنها خيبر ولم يكونوا إذ ذاك قد نالوها، فعدهم الله بها. وقال قتادة: كنا نتحدث أنها مكة. وقال الحسن: فارس والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة "وكان الله على كل شيء قديراً" أي هو سبحانه قدير على كل ما أراده من خير وشر ونعمة ونقمة، وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح للمسلمين. وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: "من صياصيهم" قال: حصونهم. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن عائشة قالت " خرجت يوم الخندق أقفو للناس، فإذا أنا بسعد بن معاذ ورماه رجل من قريش يقال له ابن الفرقدة بسهم فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله سعداً فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، فبعث الله الريح على المشركين "وكفى الله المؤمنين القتال" ولحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم، فضربت على سعد في المسجد، قالت: فجاء جبريل، وإن على ثناياه لوقع الغبار، فقال: أوقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح: اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم، فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته، وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة، فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء عليهم، قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله، قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، فنزلوا وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم، فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله".

قوله: 28- "يا أيها النبي قل لأزواجك" قيل هذه الآية متصلة بمعنى ما تقدمها من المنع من إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد تأذى ببعض الزوجات. قال الواحدي: قال المفسرون: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سألنه شيئاً من عرض الدنيا وطلبن منه الزيادة في النفقة وآذينه بغيرة بعضهن على بعض، فآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهراً، وأنزل الله آية التخيير هذه، وكن يومئذ تسعاً: عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة هؤلاء من نساء قريش وصفية الخيبرية وميمونة الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية. ومعنى "الحياة الدنيا وزينتها" سعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها "فتعالين" أي أقبلن إلي "أمتعكن" بالجزم جواباً للأمر: أي أعطن المتعة "و" كذا "أسرحكن" بالجزم: أي اطلقكن وبالجزم في الفعلين قرأ الجمهور، وقرأ حميد الخراز بالرفع في الفعلين على الاستئناف، والمراد بالسراح الجميل: هو الواقع من غير ضرار على مقتضى السنة. وقيل إن جزم الفعلين على أنهما جواب الشرط، وعلى هذا يقول قوله فتعالين اعتراضاً بين الشرط والجزاء.

29- "وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة" أي الجنة ونعيمها "فإن الله أعد للمحسنات منكن" أي اللائي عملن عملاً صالحاً "أجراً عظيماً" لا يمكن وصفه، ولا يقادر قدره وذلك بسبب إحسانهن، وبمقابلة صالح عملهن. وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين: القول الأول أنه خيرهن بإذن الله في البقاء على الزوجين أو الطلاق فاخترن البقاء، وبهذا قالت عائشة ومجاهد وعكرمة والشعبي والزهري وربيعة. والقول الثاني أنه إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن، وبين الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق، وبهذا قال علي والحسن وقتادة، والراجح الأول. واختلفوا أيضاً في المخيرة إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرد ذلك التخيير على الزوج طلقة أم لا؟ فذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لايكون مع اختيار المرأة لزوجها طلاقاً لا واحدة ولا أكثر. وقال علي وزيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة بائنة، وبه قال الحسن والليث: وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. والراجح الأول لحديث عائشة الثابت في الصحيحين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقاًـأأـ ولا وجه لجعل مجرد التخيير طلاقاً، ودعوى أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن المخير لم يرد الفرقة لمجرد التخيير، بل أراد تفويض المرأة وجعل أمرها بيدها، فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت عليه من الزوجية، وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة. واختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة رجعية أو بائنة. فقال بالأول عمر وابن مسعود وابن عباس وابن أبي ليلى والثوري والشافعي، وقال بالثاني علي وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن مالك. والراجح الأول، لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه على خلاف ما أمره الله به، وقد أمره بقوله: "إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها فثلاث طلقات، وليس لهذا القول وجه. وقد روي عن علي أنها إذا اختارت نفسها فليس بشيء، وإذا اختارت زوجها فواحدة رجعية.

ثم لما اختار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أنزل فيهن هذه الآيات تكرمة لهن وتعظيماً لحقهن فقال: 30- "يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة" أي ظاهرة القبح واضحة الفحش، وقد عصمهن الله عن ذلك وبرأهن وطهرهن "يضاعف لها العذاب ضعفين" أي يعذبهن مثلي عذاب غيرهن من النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشة، وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن. وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى تضاعف العقوبات. وقرأ أبو عمرو يضعف على البناء للمفعول، وفرق هو وأبو عبيد بين يضاعف فقالا: يكون يضاعف ثلاثة عذابات ويضعف عذابين. قال النحاس: هذه التفرقة التي جاء بها لا يعرفها أحد من أهل اللغة، والمعنى في يضاعف ويضعف واحد: أي يجعل ضعفينن وهكذا ضعف ما قالاه ابن جرير "وكان ذلك على الله يسيراً" لا يتعاظمه ولا يصعب عليه.

الصفحة رقم 421 من المصحف تحميل و استماع mp3