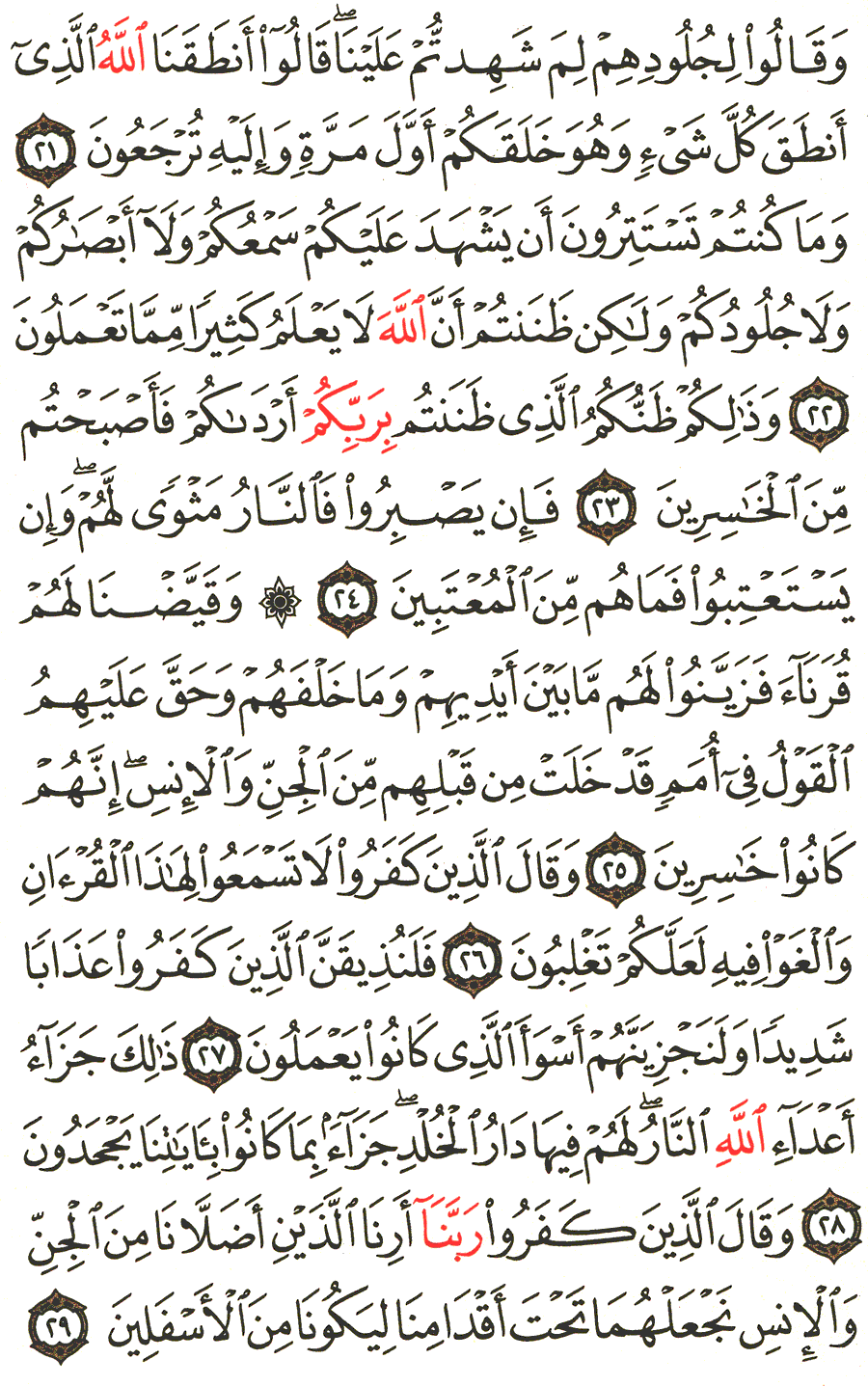

سورة فصلت | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 479 من المصحف

21- "وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا" وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها ما ذكره الرازي أن الحواس الخمس: وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وآلة اللمس هي الجلد، فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس، وهي السمع والبصر واللمس، وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم، فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه، لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام، وكذلك الشم لا يتأتى حتي تصير جلدة الحنك مماسة لجرم الشموم، فكانا داخلين في جنس اللمس، وإذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس، فكان تأتي المعصية من جهتها أكثر وأما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر، لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحاً وأجلب للخزي والعقوبة، وقد قدمنا وجه إفراد السمع وجمع الأبصار "قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء" أي أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح، وقيل المعنى: ما نطقنا باختيارنا، بل أنطقنا الله. والأول أولى "وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون" قيل هذا من تمام كلام الجلود، وقيل مستأنف من كلام الله، والمعنى: أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعكم إليه.

22- "وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم" هذا تقريع لهم وتوبيخ من جهة الله سبحانه، أو من كلام الجلود: أي ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذراً من شهادة الجوارح عليكم، ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية. وقيل معنى الاستتار الاتقاء: أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة وأن في قوله: "أن تشهد" في محل نصب على العلة: أي لأجل أن تشهد، أو مخافة أن تشهد. وقيل منصوبة بنزع الخافض، وهو الباء، أو عن، أو من. وقيل إن الاستتار مضمن معنى الظن: أي وما كنتم تظنون أن تشهد، وهو بعيد " ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون " من المعاصي فاجترأتم على فعلها، قيل كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر. قال قتادة: الظن هنا بمعنى العلم، وقيل أريد بالظن معنى مجازي يعم معناه الحقيقي وما هو فوقه من العلم.

23- "و" الإشارة بقوله: "ذلكم" إلى ما ذكر من ظنهم، وهو مبتدأ وخبره "ظنكم الذي ظننتم بربكم" وقوله: "أرداكم" خبر آخر للمبتدأ: وقيل إن أرداكم في محل نصب على الحال المقدرة. وقيل إن ظنكم بدل من ذلكم، والذي ظننتم خبره، وأرداكم خبر آخر، أو حال وقيل إن ظنكم خبر أول، والموصول وصلته خبر ثان، وأرداكم خبر ثالث، والمعنى: أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون أهلككم وطرحكم في النار "فأصبحتم من الخاسرين" أي الكاملين في الخسران.

ثم أخبر على حالهم فقال: 24- "فإن يصبروا فالنار مثوى لهم" أي فإن يصبروا على النار فالنار مثواهم: أي محل استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها. وقيل المعنى: فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار، فالنار مثوى لهم "وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين" يقال أعتبني فلان: أي أرضاني بعد إسخاطه إياي واستعتبته طلبت منه أن يرضى، والمعنى: أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا يستحقون ذلك. قال الخليل: تقول استعتبته فأعتبني: أي استرضيته فأرضاني، ومعنى الآية: إن يطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم، بل لا بد لهم من النار. قرأ الجمهور "يستعتبوا" بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية الثانية مبنياً للفاعل. وقرأوا "من المعتبين" بفتح الفوقية اسم مفعول وقرأ الحسن وعبيد بن عمير وأبو العالية يستعتبوا مبنياً للمفعول فما هم من المعتبين اسم فاعل: أي إنهم إن أقالهم الله وردهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته كما في قوله سبحانه: "ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه". وقد أخرج الطبراني عبن ابن عباس في قوله: "فهم يوزعون" قال: يحبس أولهم على آخرهم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: يدفعون. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر: قرشي وثقيفيان، أو ثقفي وقرشيان، كثير لحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخران: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإنا إذا لم نرفعه لم يسمعه، فقال الآخران: إن سمع منه شيئاً سمعه كله، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله "وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم" إلى قوله: "من الخاسرين". وأخرج عبد الرزاق وأحمد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "تحشرون ها هنا، وأومأ بيده إلى الشام، مشاة وركباناً وعلى وجوهكم، وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه وكتفه، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم "وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم"". وأخرج أحمد وأبو داود الطيالسي وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال الله: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين"".

قوله: 25- "وقيضنا لهم قرناء" أي هيأنا قرناء من الشياطين. وقال الزجاج: سببنا لهم قرناء حتى أضلوهم، وقيل سلطنا عليهم قرناء، وقيل قدرنا، والمعاني متقاربة، وأصل التقييض التيسير والهيئة، والقرناء جمع قرين، وهم الشياطين، جعلهم بمنزلة الأخلاء لهم. وقيل إن الله قيض لهم قرناء في النار، والأولى أن ذلك في الدنيا لقوله: "فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم" فإن المعنى: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها، وحملوهم على الوقوع في معاصي الله بانهماكهم فيها، وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة فقالوا: لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. وقال الزجاج: ما بين أيديهم ما عملوه، وما خلفهم ما عزموا على أن يعملوه. وروي عن الزجاج أيضاً أنه قال: ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، وما خلفهم من أمر الدنيا "وحق عليهم القول" أي وجب وثبت عليهم العذاب، وهو قوله سبحانه: "لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين"، و"في أمم" في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم، والمعنى: كائنين في جملة أمم، وقيل في بمعنى مع: أي مع أمم من الأمم الكافرة التي "قد خلت" ومضت "من قبلهم من الجن والإنس" على الكفر، وجملة "إنهم كانوا خاسرين" تعليل لاستحقاقهم العذاب.

26- "وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن" أي قال بعضهم لبعض لا تسمعوه ولا تنصتوا له، وقيل معنى لا تسمعوا: لا تطيعوا، يقال سمعت لك: أي أطعتك "والغوا فيه" أي عارضوه باللغو والباطل، أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له. وقال مجاهد: الغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغواً. وقال الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية: قعوا فيه وعيبوه. قرأ الجمهور " والغوا " بفتح الغين، من لغا إذا تكلم باللغو، وهو ما لا فائدة فيه، أو من لغى بالفتح يلغى بالفتح أيضاً كما حكاه الأخفش، وقرأ عيسى بن عمر والجحدري وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وبكر بن حبيب السهمي وقتادة والسماك والزعفراني بضم الغين. وقد تقدم الكلام في اللغو في سورة البقرة "لعلكم تغلبون" أي لكي تغلبوهم فيسكتوا.

ثم توعدهم سبحانه على ذلك فقال: 27- "فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً" وهذا وعيد لجميع الكفار، ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخولاً أولياً "ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون" أي ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا. قال مقاتل: وهو الشرك. وقيل المعنى: أنه يجازيهم بمساوئ أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام وإكرام الضيف، لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم.

والإشارة بقوله: 28- "ذلك" إلى ما تقدم، وهو مبتدأ وخبره جزاء أعداء الله، أو خبر مبتدإ محذوف: أي الأمر ذلك، وجملة "جزاء أعداء الله النار" مبينة للجملة التي قبلها، والأول أولى وتكون النار عطف بيان للجزاء، أو بدلاً منه، أو خبر مبتدإ محذوف، أو مبتدأ والخبر "لهم فيها دار الخلد". وعلى الثلاثة الوجوه الأولى تكون جملة لهم فيها دار الخلد مستأنفة مقررة لما قبلها، ومعنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها "جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون" أي يجزون جزاءً بسبب جحدهم بآيات الله. قال مقاتل: يعني القرآن يجحدون أنه من عند الله، وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالجحود لكونه سبباً له، إقامة للسبب مقام المسبب.

29- " وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس " قالوا هذا وهم في النار، وذكره بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه، والمراد أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم على المعاصي، ومن الرؤساء الذين كانوا يزينون لهم الكفر. وقيل المراد إبليس وقابيل لأنهما سنا المعصية لبني آدم. قرأ الجمهور "أرنا" بكسر الراء. وقرأ ابن محيصن والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر بسكون الراء، وبها قرأ أبو بكر والمفضل وهما لغتان بمعنى واحد. وقال الخليل: إذا قلت أرني ثوبك بالكسر فمعناه بصرنيه وبالسكون أعطنيه "نجعلهما تحت أقدامنا" أي ندوسهما بأقدامنا لنشتفي منهم، وقيل نجعلهم أسفل منا في النار "ليكونا من الأسفلين" فيها مكاناً، أو ليكونا من الأذلين المهانين، وقيل ليكونوا أشد عذاباً منا.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 479

47821- "وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا" وجه تخصيص الثلاثة بالشهادة دون غيرها ما ذكره الرازي أن الحواس الخمس: وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وآلة اللمس هي الجلد، فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواس، وهي السمع والبصر واللمس، وأهمل ذكر نوعين وهما الذوق والشم، فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوه، لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بأن تصير جلدة اللسان مماسة لجرم الطعام، وكذلك الشم لا يتأتى حتي تصير جلدة الحنك مماسة لجرم الشموم، فكانا داخلين في جنس اللمس، وإذا عرفت من كلامه هذا وجه تخصيص الثلاثة بالذكر عرفت منه وجه تخصيص الجلود بالسؤال لأنها قد اشتملت على ثلاث حواس، فكان تأتي المعصية من جهتها أكثر وأما على قول من فسر الجلود بالفروج فوجه تخصيصها بالسؤال ظاهر، لأن ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحاً وأجلب للخزي والعقوبة، وقد قدمنا وجه إفراد السمع وجمع الأبصار "قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء" أي أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح، وقيل المعنى: ما نطقنا باختيارنا، بل أنطقنا الله. والأول أولى "وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون" قيل هذا من تمام كلام الجلود، وقيل مستأنف من كلام الله، والمعنى: أن من قدر على خلقكم وإنشائكم ابتداء قدر على إعادتكم ورجعكم إليه.

22- "وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم" هذا تقريع لهم وتوبيخ من جهة الله سبحانه، أو من كلام الجلود: أي ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذراً من شهادة الجوارح عليكم، ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا ترك المعصية. وقيل معنى الاستتار الاتقاء: أي ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة وأن في قوله: "أن تشهد" في محل نصب على العلة: أي لأجل أن تشهد، أو مخافة أن تشهد. وقيل منصوبة بنزع الخافض، وهو الباء، أو عن، أو من. وقيل إن الاستتار مضمن معنى الظن: أي وما كنتم تظنون أن تشهد، وهو بعيد " ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون " من المعاصي فاجترأتم على فعلها، قيل كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في أنفسنا ولكن يعلم ما نظهر دون ما نسر. قال قتادة: الظن هنا بمعنى العلم، وقيل أريد بالظن معنى مجازي يعم معناه الحقيقي وما هو فوقه من العلم.

23- "و" الإشارة بقوله: "ذلكم" إلى ما ذكر من ظنهم، وهو مبتدأ وخبره "ظنكم الذي ظننتم بربكم" وقوله: "أرداكم" خبر آخر للمبتدأ: وقيل إن أرداكم في محل نصب على الحال المقدرة. وقيل إن ظنكم بدل من ذلكم، والذي ظننتم خبره، وأرداكم خبر آخر، أو حال وقيل إن ظنكم خبر أول، والموصول وصلته خبر ثان، وأرداكم خبر ثالث، والمعنى: أن ظنكم بأن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون أهلككم وطرحكم في النار "فأصبحتم من الخاسرين" أي الكاملين في الخسران.

ثم أخبر على حالهم فقال: 24- "فإن يصبروا فالنار مثوى لهم" أي فإن يصبروا على النار فالنار مثواهم: أي محل استقرارهم وإقامتهم لا خروج لهم منها. وقيل المعنى: فإن يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النار، فالنار مثوى لهم "وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين" يقال أعتبني فلان: أي أرضاني بعد إسخاطه إياي واستعتبته طلبت منه أن يرضى، والمعنى: أنهم إن يسألوا أن يرجع بهم إلى ما يحبون لم يرجع لأنهم لا يستحقون ذلك. قال الخليل: تقول استعتبته فأعتبني: أي استرضيته فأرضاني، ومعنى الآية: إن يطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم، بل لا بد لهم من النار. قرأ الجمهور "يستعتبوا" بفتح التحتية وكسر التاء الفوقية الثانية مبنياً للفاعل. وقرأوا "من المعتبين" بفتح الفوقية اسم مفعول وقرأ الحسن وعبيد بن عمير وأبو العالية يستعتبوا مبنياً للمفعول فما هم من المعتبين اسم فاعل: أي إنهم إن أقالهم الله وردهم إلى الدنيا لم يعملوا بطاعته كما في قوله سبحانه: "ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه". وقد أخرج الطبراني عبن ابن عباس في قوله: "فهم يوزعون" قال: يحبس أولهم على آخرهم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: يدفعون. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة، فجاء ثلاثة نفر: قرشي وثقيفيان، أو ثقفي وقرشيان، كثير لحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فتكلموا بكلام لم أسمعه، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخران: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه وإنا إذا لم نرفعه لم يسمعه، فقال الآخران: إن سمع منه شيئاً سمعه كله، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله "وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم" إلى قوله: "من الخاسرين". وأخرج عبد الرزاق وأحمد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "تحشرون ها هنا، وأومأ بيده إلى الشام، مشاة وركباناً وعلى وجوهكم، وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام، وأول ما يعرب عن أحدكم فخذه وكتفه، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم "وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم"". وأخرج أحمد وأبو داود الطيالسي وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن مردويه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، فإن قوماً قد أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال الله: "وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين"".

قوله: 25- "وقيضنا لهم قرناء" أي هيأنا قرناء من الشياطين. وقال الزجاج: سببنا لهم قرناء حتى أضلوهم، وقيل سلطنا عليهم قرناء، وقيل قدرنا، والمعاني متقاربة، وأصل التقييض التيسير والهيئة، والقرناء جمع قرين، وهم الشياطين، جعلهم بمنزلة الأخلاء لهم. وقيل إن الله قيض لهم قرناء في النار، والأولى أن ذلك في الدنيا لقوله: "فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم" فإن المعنى: زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتها، وحملوهم على الوقوع في معاصي الله بانهماكهم فيها، وزينوا لهم ما خلفهم من أمور الآخرة فقالوا: لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار. وقال الزجاج: ما بين أيديهم ما عملوه، وما خلفهم ما عزموا على أن يعملوه. وروي عن الزجاج أيضاً أنه قال: ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، وما خلفهم من أمر الدنيا "وحق عليهم القول" أي وجب وثبت عليهم العذاب، وهو قوله سبحانه: "لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين"، و"في أمم" في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم، والمعنى: كائنين في جملة أمم، وقيل في بمعنى مع: أي مع أمم من الأمم الكافرة التي "قد خلت" ومضت "من قبلهم من الجن والإنس" على الكفر، وجملة "إنهم كانوا خاسرين" تعليل لاستحقاقهم العذاب.

26- "وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن" أي قال بعضهم لبعض لا تسمعوه ولا تنصتوا له، وقيل معنى لا تسمعوا: لا تطيعوا، يقال سمعت لك: أي أطعتك "والغوا فيه" أي عارضوه باللغو والباطل، أو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له. وقال مجاهد: الغوا فيه بالمكاء والتصدية والتصفيق والتخليط في الكلام حتى يصير لغواً. وقال الضحاك: أكثروا الكلام ليختلط عليه ما يقول. وقال أبو العالية: قعوا فيه وعيبوه. قرأ الجمهور " والغوا " بفتح الغين، من لغا إذا تكلم باللغو، وهو ما لا فائدة فيه، أو من لغى بالفتح يلغى بالفتح أيضاً كما حكاه الأخفش، وقرأ عيسى بن عمر والجحدري وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وبكر بن حبيب السهمي وقتادة والسماك والزعفراني بضم الغين. وقد تقدم الكلام في اللغو في سورة البقرة "لعلكم تغلبون" أي لكي تغلبوهم فيسكتوا.

ثم توعدهم سبحانه على ذلك فقال: 27- "فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً" وهذا وعيد لجميع الكفار، ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخولاً أولياً "ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون" أي ولنجزينهم في الآخرة جزاء أقبح أعمالهم التي عملوها في الدنيا. قال مقاتل: وهو الشرك. وقيل المعنى: أنه يجازيهم بمساوئ أعمالهم لا بمحاسنها كما يقع منهم من صلة الأرحام وإكرام الضيف، لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم.

والإشارة بقوله: 28- "ذلك" إلى ما تقدم، وهو مبتدأ وخبره جزاء أعداء الله، أو خبر مبتدإ محذوف: أي الأمر ذلك، وجملة "جزاء أعداء الله النار" مبينة للجملة التي قبلها، والأول أولى وتكون النار عطف بيان للجزاء، أو بدلاً منه، أو خبر مبتدإ محذوف، أو مبتدأ والخبر "لهم فيها دار الخلد". وعلى الثلاثة الوجوه الأولى تكون جملة لهم فيها دار الخلد مستأنفة مقررة لما قبلها، ومعنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع لها "جزاءً بما كانوا بآياتنا يجحدون" أي يجزون جزاءً بسبب جحدهم بآيات الله. قال مقاتل: يعني القرآن يجحدون أنه من عند الله، وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالجحود لكونه سبباً له، إقامة للسبب مقام المسبب.

29- " وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس " قالوا هذا وهم في النار، وذكره بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه، والمراد أنهم طلبوا من الله سبحانه أن يريهم من أضلهم من فريق الجن والإنس من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم على المعاصي، ومن الرؤساء الذين كانوا يزينون لهم الكفر. وقيل المراد إبليس وقابيل لأنهما سنا المعصية لبني آدم. قرأ الجمهور "أرنا" بكسر الراء. وقرأ ابن محيصن والسوسي عن أبي عمرو وابن عامر بسكون الراء، وبها قرأ أبو بكر والمفضل وهما لغتان بمعنى واحد. وقال الخليل: إذا قلت أرني ثوبك بالكسر فمعناه بصرنيه وبالسكون أعطنيه "نجعلهما تحت أقدامنا" أي ندوسهما بأقدامنا لنشتفي منهم، وقيل نجعلهم أسفل منا في النار "ليكونا من الأسفلين" فيها مكاناً، أو ليكونا من الأذلين المهانين، وقيل ليكونوا أشد عذاباً منا.

الصفحة رقم 479 من المصحف تحميل و استماع mp3