سورة التوبة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 204 من المصحف

( وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ) أي: ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا، ( وَإِرْصَادًا ) أي: إعدادا ( لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ) أي: إعانة للمحاربين للّه ورسوله، الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، كفر به، وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالأة، هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق، وصار بعد ذلك مزبلة.

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد ( وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ) في بنائنا إياه ( إِلا الْحُسْنَى ) أي: الإحسان إلى الضعيف، والعاجز والضرير.

( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) فشهادة اللّه عليهم أصدق من حلفهم.

( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ) أي: لا تصل في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا. فاللّه يغنيك عنه، ولست بمضطر إليه.

( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) ظهر فيه الإسلام في « قباء » وهو مسجد « قباء » أسس على إخلاص الدين للّه، وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه، فهذا المسجد الفاضل ( أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ) وتتعبد، وتذكر اللّه تعالى فهو فاضل، وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم اللّه بقوله: ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ، والنجاسات والأحداث.

ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد، مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة اللّه ورسوله.

وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم.

( وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) الطهارة المعنوية، كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.

ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه فقال: ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ ) أي: على نية صالحة وإخلاص ( وَرِضْوَانٍ ) بأن كان موافقا لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، ( خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا ) أي: على طرف ( جُرُفٍ هَارٍ ) أي: بال، قد تداعى للانهدام، ( فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) لما فيه مصالح دينهم ودنياهم.

( لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ) أي: شكا، وريبا ماكثا في قلوبهم، ( إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ) بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم، ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو اللّه عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم، ونفاقا إلى نفاقهم.

( وَاللَّهُ عَلِيمٌ ) بجميع الأشياء، ظاهرها، وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسره العباد، وأعلنوه.

( حَكِيمٌ ) لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به فللّه الحمد .

وفي هذه الآيات فوائد عدة:

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار، الذي اطلع على مقصود أصحابه.

ومنها: أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية، فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين، فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها.

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم، يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن اللّه علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة للّه ورسوله.

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قربها.

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد « قباء » حتى قال اللّه فيه:

( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ) .

ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه، وحث على الصلاة فيه.

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية، أربع قواعد مهمة، وهي:

كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية للّه، فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى اللّه ورسوله، فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.

ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات.

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره اللّه له من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، هو العمل المؤسس على التقوى، الموصل لعامله إلى جنات النعيم.

والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم، واللّه لا يهدي القوم الظالمين.

( بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ) التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح، والمسرات، والحور الحسان، والمنازل الأنيقات.

وصفة العقد والمبايعة، بأن يبذلوا للّه نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته وإظهار دينه فـ ( يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ) فهذا العقد والمبايعة، قد صدرت من اللّه مؤكدة بأنواع التأكيدات.

( وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ) التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم، وأعلاها، وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق.

( وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ) أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم اللّه، ( بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ) أي: لتفرحوا بذلك، وليبشر بعضكم بعضا، ويحث بعضكم بعضا.

( وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) الذي لا فوز أكبر منه، ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية، والنعيم المقيم، والرضا من اللّه الذي هو أكبر من نعيم الجنات، وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو اللّه جل جلاله، وإلى العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس، والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان.

وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب اللّه الكبار المنزلة على أفضل الخلق.

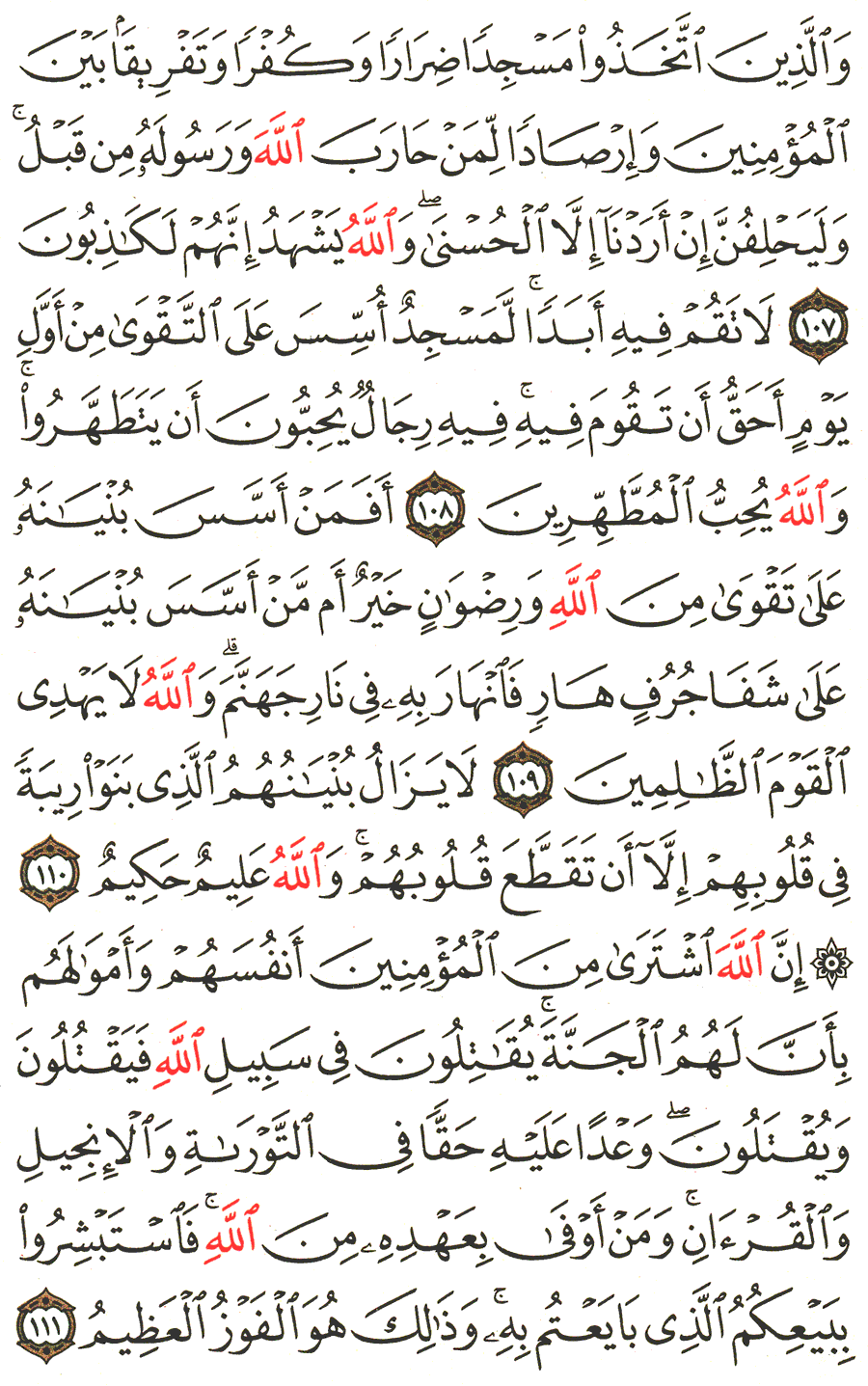

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ( 107 ) لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ( 108 ) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( 109 ) لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 110 ) .

كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء، يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين، ويعدونه لمن يرجونه من المحاربين للّه ورسوله، يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه، فبين تعالى خزيهم، وأظهر سرهم فقال: ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) أي: مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه ( وَكُفْرًا ) أي: قصدهم فيه الكفر، إذا قصد غيرهم الإيمان. ( وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ) أي: ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا، ( وَإِرْصَادًا ) أي: إعدادا ( لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ) أي: إعانة للمحاربين للّه ورسوله، الذين تقدم حرابهم واشتدت عداوتهم، وذلك كأبي عامر الراهب، الذي كان من أهل المدينة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة، كفر به، وكان متعبدا في الجاهلية، فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصره، فهلك اللعين في الطريق، وكان على وعد وممالأة، هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرار، فنزل الوحي بذلك، فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه، فهدم وحرق، وصار بعد ذلك مزبلة.

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد ( وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ) في بنائنا إياه ( إِلا الْحُسْنَى ) أي: الإحسان إلى الضعيف، والعاجز والضرير.

( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) فشهادة اللّه عليهم أصدق من حلفهم.

( لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ) أي: لا تصل في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا. فاللّه يغنيك عنه، ولست بمضطر إليه.

( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ) ظهر فيه الإسلام في « قباء » وهو مسجد « قباء » أسس على إخلاص الدين للّه، وإقامة ذكره وشعائر دينه، وكان قديما في هذا عريقا فيه، فهذا المسجد الفاضل ( أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ) وتتعبد، وتذكر اللّه تعالى فهو فاضل، وأهله فضلاء، ولهذا مدحهم اللّه بقوله: ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ، والنجاسات والأحداث.

ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه، وكانوا مقيمين للصلاة، محافظين على الجهاد، مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة اللّه ورسوله.

وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فحمدهم على صنيعهم.

( وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ) الطهارة المعنوية، كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث.

ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه فقال: ( أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ ) أي: على نية صالحة وإخلاص ( وَرِضْوَانٍ ) بأن كان موافقا لأمره، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة، ( خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا ) أي: على طرف ( جُرُفٍ هَارٍ ) أي: بال، قد تداعى للانهدام، ( فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) لما فيه مصالح دينهم ودنياهم.

( لا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ) أي: شكا، وريبا ماكثا في قلوبهم، ( إِلا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ) بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم، ويخافوه غاية الخوف، فبذلك يعفو اللّه عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم، ونفاقا إلى نفاقهم.

( وَاللَّهُ عَلِيمٌ ) بجميع الأشياء، ظاهرها، وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسره العباد، وأعلنوه.

( حَكِيمٌ ) لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به فللّه الحمد .

وفي هذه الآيات فوائد عدة:

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه، أنه محرم، وأنه يجب هدم مسجد الضرار، الذي اطلع على مقصود أصحابه.

ومنها: أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية، فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى.

ومنها: أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين، فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها.

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم، يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن اللّه علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة للّه ورسوله.

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية، والبعد عنها، وعن قربها.

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع، كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد « قباء » حتى قال اللّه فيه:

( لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ) .

ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه، وحث على الصلاة فيه.

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية، أربع قواعد مهمة، وهي:

كل عمل فيه مضارة لمسلم، أو فيه معصية للّه، فإن المعاصي من فروع الكفر، أو فيه تفريق بين المؤمنين، أو فيه معاونة لمن عادى اللّه ورسوله، فإنه محرم ممنوع منه، وعكسه بعكسه.

ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات.

ومنها: أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره اللّه له من باب أولى وأحرى.

ومنها: أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، هو العمل المؤسس على التقوى، الموصل لعامله إلى جنات النعيم.

والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال، هو العمل المؤسس على شفا جرف هار، فانهار به في نار جهنم، واللّه لا يهدي القوم الظالمين.

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( 111 ) .

يخبر تعالى خبرا صدقا، ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة، ومعاوضة جسيمة، وهو أنه ( اشْتَرَى ) بنفسه الكريمة ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ) فهي المثمن والسلعة المبيعة. ( بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ) التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين من أنواع اللذات والأفراح، والمسرات، والحور الحسان، والمنازل الأنيقات.

وصفة العقد والمبايعة، بأن يبذلوا للّه نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه، لإعلاء كلمته وإظهار دينه فـ ( يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ) فهذا العقد والمبايعة، قد صدرت من اللّه مؤكدة بأنواع التأكيدات.

( وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ) التي هي أشرف الكتب التي طرقت العالم، وأعلاها، وأكملها، وجاء بها أكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق.

( وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ) أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم اللّه، ( بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ) أي: لتفرحوا بذلك، وليبشر بعضكم بعضا، ويحث بعضكم بعضا.

( وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) الذي لا فوز أكبر منه، ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية، والنعيم المقيم، والرضا من اللّه الذي هو أكبر من نعيم الجنات، وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة، فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو اللّه جل جلاله، وإلى العوض، وهو أكبر الأعواض وأجلها، جنات النعيم، وإلى الثمن المبذول فيها، وهو النفس، والمال، الذي هو أحب الأشياء للإنسان.

وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع، وهو أشرف الرسل، وبأي كتاب رقم، وهي كتب اللّه الكبار المنزلة على أفضل الخلق.

الصفحة رقم 204 من المصحف تحميل و استماع mp3