سورة يوسف | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 242 من المصحف

( إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ) أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي، إذا تاب وأناب، ( رَحِيمٌ ) بقبول توبته، وتوفيقه للأعمال الصالحة،. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر.

فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال: ( ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ) أي: أجعله خصيصة لي ومقربا لديَّ فأتوه به مكرما محترما، ( فَلَمَّا كَلَّمَهُ ) أعجبه كلامه، وزاد موقعه عنده فقال له: ( إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا ) أي: عندنا ( مَكِينٌ أَمِينٌ ) أي: متمكن، أمين على الأسرار، فـ ( قَالَ ) يوسف طلبا للمصلحة العامة: ( اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ ) أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا.

( إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) أي: حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع، والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه.

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.

قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ ) أي: بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة، ( مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ) في عيش رغد، ونعمة واسعة، وجاه عريض، ( نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ) أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا.

( وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال: ( وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ) من أجر الدنيا ( لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ) أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب، بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من الواجبات والمستحبات.

( وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ ) أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه، وهو بنيامين.

فـ ( قَالَ ) لهم: ( ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ) ثم رغبهم في الإتيان به فقال: ( أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزلِينَ ) في الضيافة والإكرام.

ثم رهبهم بعدم الإتيان به، فقال: ( فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ) وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه، وأن ذلك يحملهم على الإتيان به.

فـ ( قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ) دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم ( وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ) لما أمرتنا به.

( وَقَالَ ) يوسف ( لِفِتْيَانِهِ ) الذين في خدمته: ( اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ ) أي: الثمن الذي اشتروا به من الميرة. ( فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ) أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم، ( لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) لأجل التحرج من أخذها على ما قيل، والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها، ولا يشعرون لما يأتي، فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن.

( فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ) أي: إن لم ترسل معنا أخانا، ( فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ ) أي: ليكون ذلك سببا لكيلنا، ثم التزموا له بحفظه، فقالوا: ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) من أن يعرض له ما يكره.

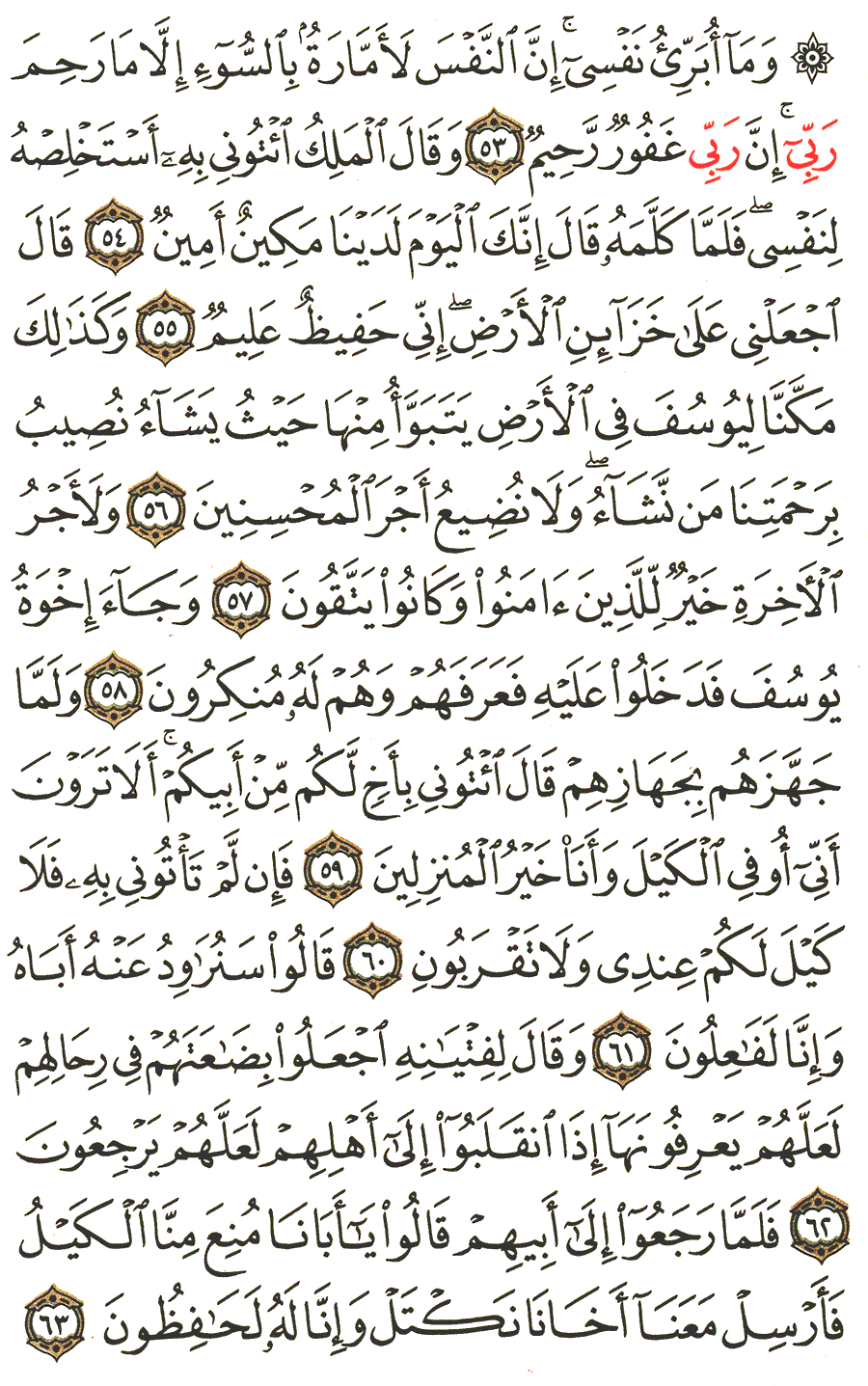

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 53 ) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ( 54 ) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ( 55 ) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ( 56 ) وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ( 57 ) .

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت: ( وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ) أي: من المراودة والهمِّ، والحرص الشديد، والكيد في ذلك. ( إِنَّ النَّفْسَ لأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ) أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي: الفاحشة، وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان ( إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي ) فنجاه من نفسه الأمارة، حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى، فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده.( إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ) أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي، إذا تاب وأناب، ( رَحِيمٌ ) بقبول توبته، وتوفيقه للأعمال الصالحة،. وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر.

فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال: ( ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ) أي: أجعله خصيصة لي ومقربا لديَّ فأتوه به مكرما محترما، ( فَلَمَّا كَلَّمَهُ ) أعجبه كلامه، وزاد موقعه عنده فقال له: ( إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا ) أي: عندنا ( مَكِينٌ أَمِينٌ ) أي: متمكن، أمين على الأسرار، فـ ( قَالَ ) يوسف طلبا للمصلحة العامة: ( اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرْضِ ) أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا.

( إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) أي: حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع، والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه.

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.

قال تعالى: ( وَكَذَلِكَ ) أي: بهذه الأسباب والمقدمات المذكورة، ( مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ) في عيش رغد، ونعمة واسعة، وجاه عريض، ( نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ) أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا.

( وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال: ( وَلأجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ ) من أجر الدنيا ( لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ) أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان، فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام يحصل تصديق القلب، بما أمر الله بالتصديق به، وتتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، من الواجبات والمستحبات.

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ( 58 ) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ( 59 ) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ( 60 ) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ( 61 ) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ( 62 ) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( 63 ) .

أي: لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض، دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين الخصبة، زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجبا من الأطعمة شيئا كثيرا وحفظه، وضبطه ضبطا تاما، فلما دخلت السنون المجدبة، وسرى الجدب، حتى وصل إلى فلسطين، التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصر. ( وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ) أي: لم يعرفوه.( وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ ) أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه، وهو بنيامين.

فـ ( قَالَ ) لهم: ( ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ) ثم رغبهم في الإتيان به فقال: ( أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزلِينَ ) في الضيافة والإكرام.

ثم رهبهم بعدم الإتيان به، فقال: ( فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ) وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه، وأن ذلك يحملهم على الإتيان به.

فـ ( قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ ) دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم ( وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ) لما أمرتنا به.

( وَقَالَ ) يوسف ( لِفِتْيَانِهِ ) الذين في خدمته: ( اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ ) أي: الثمن الذي اشتروا به من الميرة. ( فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ) أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم، ( لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) لأجل التحرج من أخذها على ما قيل، والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها، ولا يشعرون لما يأتي، فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن.

( فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ) أي: إن لم ترسل معنا أخانا، ( فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ ) أي: ليكون ذلك سببا لكيلنا، ثم التزموا له بحفظه، فقالوا: ( وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) من أن يعرض له ما يكره.

الصفحة رقم 242 من المصحف تحميل و استماع mp3