سورة لقمان | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 413 من المصحف

( وَمَا فِي الأرْضِ ) من الحيوانات والأشجار والزروع، والأنهار والمعادن ونحوها كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

( وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ ) أي: عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم بها; والتي تخفى علينا، نعم الدنيا، ونعم الدين، حصول المنافع، ودفع المضار، فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم; بمحبة المنعم والخضوع له; وصرفها في الاستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته.

( و ) لكن مع توالي هذه النعم; ( مِنَ النَّاسِ مَنْ ) لم يشكرها; بل كفرها; وكفر بمن أنعم بها; وجحد الحق الذي أنزل به كتبه; وأرسل به رسله، فجعل ( يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ) أي: يجادل عن الباطل; ليدحض به الحق; ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة اللّه وحده، وهذا المجادل على غير بصيرة، فليس جداله عن علم، فيترك وشأنه، ويسمح له في الكلام ( وَلا هُدًى ) يقتدي به بالمهتدين ( وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ ) [ غير مبين للحق فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين ] وإنما جداله في اللّه مبني على تقليد آباء غير مهتدين، بل ضالين مضلين.

ولهذا قال: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزلَ اللَّهُ ) على أيدي رسله، فإنه الحق، وبينت لهم أدلته الظاهرة ( قَالُوا ) معارضين ذلك: ( بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ) فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائنا من كان.

قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: ( أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ) فاستجاب له آباؤهم، ومشوا خلفه، وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة.

فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم، أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم، وينادي على ضلالهم، وضلال من اتبعهم.

وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم، محبة لهم ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم، وبالحقيقة أتباعه من أعدائه، الذين تمكن منهم وظفر بهم، وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير، بقبول دعوته.

أو: ومن يسلم وجهه إلى اللّه، بفعل جميع العبادات، وهو محسن فيها، بأن يعبد اللّه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه، فإنه يراه.

أو ومن يسلم وجهه إلى اللّه، بالقيام بحقوقه، وهو محسن إلى عباد اللّه، قائم بحقوقهم.

والمعاني متلازمة، لا فرق بينها إلا من جهة [ اختلاف ] مورد اللفظتين، وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين، على وجه تقبل به وتكمل، فمن فعل ذلك فقد أسلم و ( اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ) أي: بالعروة التي من تمسك بها، توثق ونجا، وسلم من الهلاك، وفاز بكل خير.

ومن لم يسلم وجهه للّه، أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثَمَّ إلا الهلاك والبوار. ( وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ ) أي: رجوعها وموئلها ومنتهاها، فيحكم في عباده، ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم، ووصلت إليه عواقبهم، فليستعدوا لذلك الأمر.

( وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ) لأنك أديت ما عليك، من الدعوة والبلاغ، فإذا لم يهتد، فقد وجب أجرك على اللّه، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير، لهداه اللّه.

ولا تحزن أيضا، على كونهم تجرأوا عليك بالعداوة، ونابذوك المحاربة، واستمروا على غيهم وكفرهم، ولا تتحرق عليهم، بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب.

فإن ( إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ) من كفرهم وعداوتهم، وسعيهم في إطفاء نور اللّه وأذى رسله.

( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) التي ما نطق بها الناطقون، فكيف بما ظهر، وكان شهادة؟ «

» ( نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ) في الدنيا، ليزداد إثمهم، ويتوفر عذابهم، ( ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ ) أي: [ نلجئهم ] ( إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ) أي: انتهى في عظمه وكبره، وفظاعته، وألمه، وشدته.

فـ ( قُلِ ) لهم ملزما لهم، ومحتجا عليهم بما أقروا به، على ما أنكروا: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) الذي بيَّن النور، وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم، فلو كانوا يعلمون، لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير، هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد.

ولكن ( أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) فلذلك أشركوا به غيره، ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه، على وجه الحيرة والشك، لا على وجه البصيرة، ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجا من سعة أوصافه، ليدعو عباده إلى معرفته، ومحبته، وإخلاص الدين له.

فذكر عموم ملكه، وأن جميع ما في السماوات والأرض - وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي - أنه ملكه، يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية، وأحكامه الأمرية، وأحكامه الجزائية، فكلهم عبيد مماليك، مدبرون مسخرون، ليس لهم من الملك شيء، وأنه واسع الغنى، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

وأن أعمال النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين، لا تنفع اللّه شيئا وإنما تنفع عامليها، واللّه غني عنهم، وعن أعمالهم، ومن غناه، أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم.

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده، وأن حمده من لوازم ذاته، فلا يكون إلا حميدا من جميع الوجوه، فهو حميد في ذاته، وهو حميد في صفاته، فكل صفة من صفاته، يستحق عليها أكمل حمد وأتمه، لكونها صفات عظمة وكمال، وجميع ما فعله وخلقه يحمد عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد، في الدنيا والآخرة، يحمد عليه.

ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله، بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول، وتحير فيه الأفئدة، وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر، فقال: ( وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ ) يكتب بها ( وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ) مدادا يستمد بها، لتكسرت تلك الأقلام ولفني ذلك المداد، و لم تنفد ( كَلِمَاتُ اللَّهِ ) تعالى، وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى، أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم تعالى أن معرفته لعباده، أفضل نعمة، أنعم بها عليهم، وأجل منقبة حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها، ولكن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فنبههم تعالى تنبيها تستنير به قلوبهم، وتنشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: « لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك » وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم.

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى، الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار، وإن تضاعفت على ما ذكر، أضعافا كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها، لكونها مخلوقة.

وأما كلام اللّه تعالى، فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي، على أنه لا نفاد له ولا منتهى، وكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته، وأنه كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة، مهما تسلسل الفرض والتقدير، فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية، وأنه مهما فرضه الذهن والعقل، من الأزمان المتأخرة، وتسلسل الفرض والتقدير، وساعد على ذلك من ساعد، بقلبه ولسانه، فاللّه تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية.

واللّه في جميع الأوقات يحكم، ويتكلم، ويقول، ويفعل كيف أراد، وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله، فإذا تصور العقل ذلك، عرف أن المثل الذي ضربه اللّه لكلامه، ليدرك العباد شيئا منه، وإلا فالأمر أعظم وأجل.

ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال: ( إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) أي: له العزة جميعا، الذي ما في العالم العلوي والسفلي من القوة إلا منه، أعطاها للخلق، فلا حول ولا قوة إلا به، وبعزته قهر الخلق كلهم، وتصرف فيهم، ودبرهم، وبحكمته خلق الخلق، وابتدأه بالحكمة، وجعل غايته والمقصود منه الحكمة، وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة، وكانت غايته المقصودة الحكمة، فهو الحكيم في خلقه وأمره.

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها وأنه لا يمكن أن يتصورها العقل فقال: ( مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ) وهذا شيء يحير العقول، إن خلق جميع الخلق - على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم، بعد تفرقهم في لمحة واحدة - كخلقه نفسا واحدة، فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور، والجزاء على الأعمال، إلا الجهل بعظمة اللّه وقوة قدرته.

ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات، وبصره لجميع المبصرات فقال: ( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ )

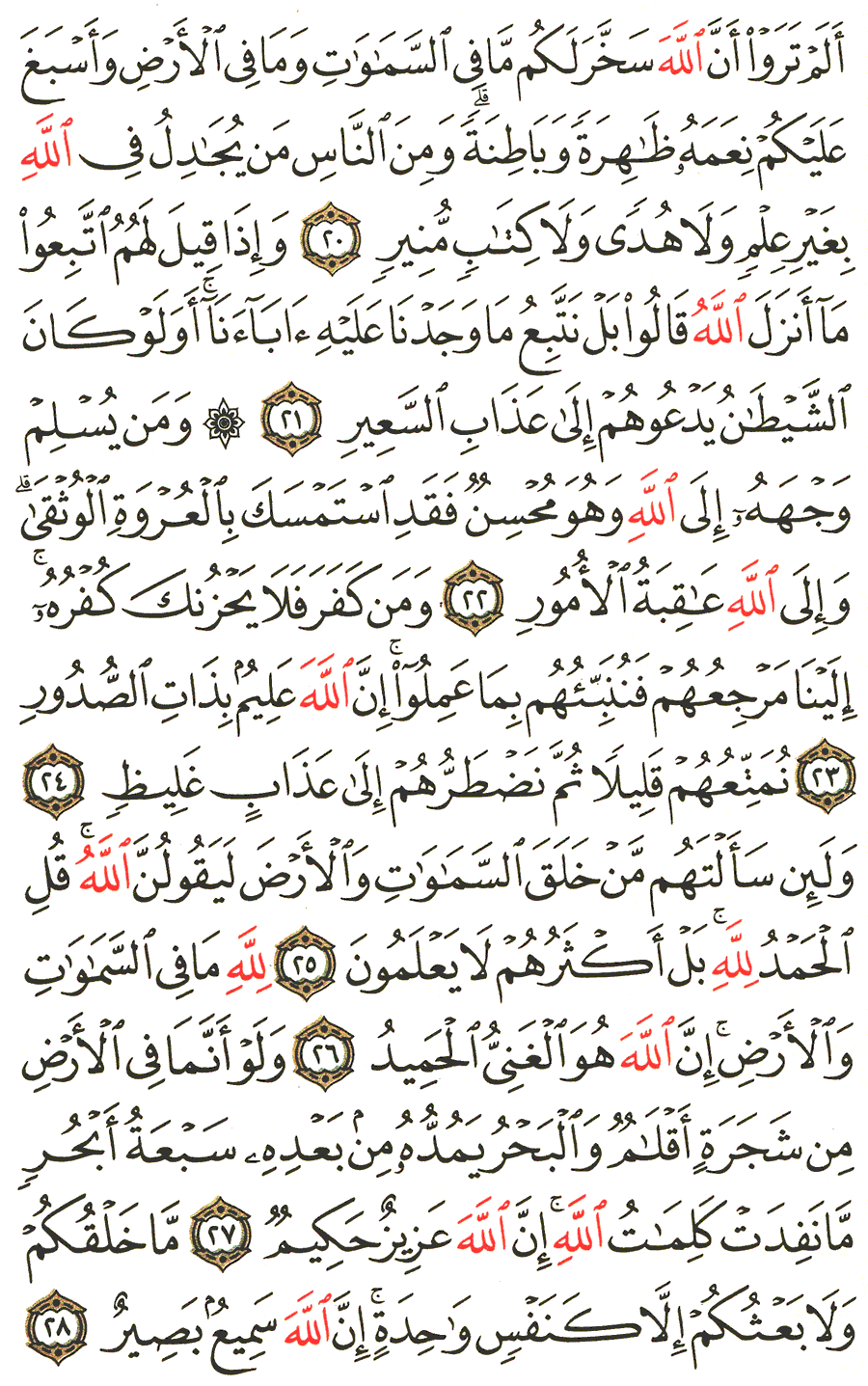

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ ( 20 ) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ( 21 ) .

يمتن تعالى على عباده بنعمه، ويدعوهم إلى شكرها ورؤيتها; وعدم الغفلة عنها فقال: ( أَلَمْ تَرَوْا ) أي: تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم وقلوبكم، ( أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ) من الشمس والقمر والنجوم، كلها مسخرات لنفع العباد. ( وَمَا فِي الأرْضِ ) من الحيوانات والأشجار والزروع، والأنهار والمعادن ونحوها كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا

( وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ ) أي: عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة التي نعلم بها; والتي تخفى علينا، نعم الدنيا، ونعم الدين، حصول المنافع، ودفع المضار، فوظيفتكم أن تقوموا بشكر هذه النعم; بمحبة المنعم والخضوع له; وصرفها في الاستعانة على طاعته، وأن لا يستعان بشيء منها على معصيته.

( و ) لكن مع توالي هذه النعم; ( مِنَ النَّاسِ مَنْ ) لم يشكرها; بل كفرها; وكفر بمن أنعم بها; وجحد الحق الذي أنزل به كتبه; وأرسل به رسله، فجعل ( يُجَادِلُ فِي اللَّهِ ) أي: يجادل عن الباطل; ليدحض به الحق; ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة اللّه وحده، وهذا المجادل على غير بصيرة، فليس جداله عن علم، فيترك وشأنه، ويسمح له في الكلام ( وَلا هُدًى ) يقتدي به بالمهتدين ( وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ ) [ غير مبين للحق فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين ] وإنما جداله في اللّه مبني على تقليد آباء غير مهتدين، بل ضالين مضلين.

ولهذا قال: ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزلَ اللَّهُ ) على أيدي رسله، فإنه الحق، وبينت لهم أدلته الظاهرة ( قَالُوا ) معارضين ذلك: ( بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ) فلا نترك ما وجدنا عليه آباءنا لقول أحد كائنا من كان.

قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: ( أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ) فاستجاب له آباؤهم، ومشوا خلفه، وصاروا من تلاميذ الشيطان، واستولت عليهم الحيرة.

فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم، أم ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم، وينادي على ضلالهم، وضلال من اتبعهم.

وليس دعوة الشيطان لآبائهم ولهم، محبة لهم ومودة، وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهم، وبالحقيقة أتباعه من أعدائه، الذين تمكن منهم وظفر بهم، وقرت عينه باستحقاقهم عذاب السعير، بقبول دعوته.

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ ( 22 ) وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ( 23 ) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ( 24 ) .

( وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ ) أي: يخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه. ( وَهُوَ مُحْسِنٌ ) في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعا، قد اتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. أو: ومن يسلم وجهه إلى اللّه، بفعل جميع العبادات، وهو محسن فيها، بأن يعبد اللّه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه، فإنه يراه.

أو ومن يسلم وجهه إلى اللّه، بالقيام بحقوقه، وهو محسن إلى عباد اللّه، قائم بحقوقهم.

والمعاني متلازمة، لا فرق بينها إلا من جهة [ اختلاف ] مورد اللفظتين، وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين، على وجه تقبل به وتكمل، فمن فعل ذلك فقد أسلم و ( اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ) أي: بالعروة التي من تمسك بها، توثق ونجا، وسلم من الهلاك، وفاز بكل خير.

ومن لم يسلم وجهه للّه، أو لم يحسن لم يستمسك بالعروة الوثقى، وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثَمَّ إلا الهلاك والبوار. ( وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ ) أي: رجوعها وموئلها ومنتهاها، فيحكم في عباده، ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم، ووصلت إليه عواقبهم، فليستعدوا لذلك الأمر.

( وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ) لأنك أديت ما عليك، من الدعوة والبلاغ، فإذا لم يهتد، فقد وجب أجرك على اللّه، ولم يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه، لأنه لو كان فيه خير، لهداه اللّه.

ولا تحزن أيضا، على كونهم تجرأوا عليك بالعداوة، ونابذوك المحاربة، واستمروا على غيهم وكفرهم، ولا تتحرق عليهم، بسبب أنهم ما بودروا بالعذاب.

فإن ( إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ) من كفرهم وعداوتهم، وسعيهم في إطفاء نور اللّه وأذى رسله.

( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) التي ما نطق بها الناطقون، فكيف بما ظهر، وكان شهادة؟ «

» ( نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلا ) في الدنيا، ليزداد إثمهم، ويتوفر عذابهم، ( ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ ) أي: [ نلجئهم ] ( إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ) أي: انتهى في عظمه وكبره، وفظاعته، وألمه، وشدته.

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ( 25 ) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ( 26 ) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ( 27 ) مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ( 28 ) .

أي: ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين بالحق ( مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ ) لعلموا أن أصنامهم، ما خلقت شيئا من ذلك ولبادروا بقولهم الله الذي خلقهما وحده. فـ ( قُلِ ) لهم ملزما لهم، ومحتجا عليهم بما أقروا به، على ما أنكروا: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) الذي بيَّن النور، وأظهر الاستدلال عليكم من أنفسكم، فلو كانوا يعلمون، لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير، هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد.

ولكن ( أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) فلذلك أشركوا به غيره، ورضوا بتناقض ما ذهبوا إليه، على وجه الحيرة والشك، لا على وجه البصيرة، ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجا من سعة أوصافه، ليدعو عباده إلى معرفته، ومحبته، وإخلاص الدين له.

فذكر عموم ملكه، وأن جميع ما في السماوات والأرض - وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي - أنه ملكه، يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية، وأحكامه الأمرية، وأحكامه الجزائية، فكلهم عبيد مماليك، مدبرون مسخرون، ليس لهم من الملك شيء، وأنه واسع الغنى، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه أحد من الخلق. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ

وأن أعمال النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين، لا تنفع اللّه شيئا وإنما تنفع عامليها، واللّه غني عنهم، وعن أعمالهم، ومن غناه، أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم.

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده، وأن حمده من لوازم ذاته، فلا يكون إلا حميدا من جميع الوجوه، فهو حميد في ذاته، وهو حميد في صفاته، فكل صفة من صفاته، يستحق عليها أكمل حمد وأتمه، لكونها صفات عظمة وكمال، وجميع ما فعله وخلقه يحمد عليه، وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد عليه، وجميع ما حكم به في العباد وبين العباد، في الدنيا والآخرة، يحمد عليه.

ثم أخبر عن سعة كلامه وعظمة قوله، بشرح يبلغ من القلوب كل مبلغ، وتنبهر له العقول، وتحير فيه الأفئدة، وتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائر، فقال: ( وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ ) يكتب بها ( وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ) مدادا يستمد بها، لتكسرت تلك الأقلام ولفني ذلك المداد، و لم تنفد ( كَلِمَاتُ اللَّهِ ) تعالى، وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له، بل لما علم تبارك وتعالى، أن العقول تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته، وعلم تعالى أن معرفته لعباده، أفضل نعمة، أنعم بها عليهم، وأجل منقبة حصلوها، وهي لا تمكن على وجهها، ولكن ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فنبههم تعالى تنبيها تستنير به قلوبهم، وتنشرح له صدورهم، ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه، ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: « لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك » وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم.

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى، الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان، وإلا فالأشجار، وإن تضاعفت على ما ذكر، أضعافا كثيرة، والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة، فإنه يتصور نفادها وانقضاؤها، لكونها مخلوقة.

وأما كلام اللّه تعالى، فلا يتصور نفاده، بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي، على أنه لا نفاد له ولا منتهى، وكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى

وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته، وأنه كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة، مهما تسلسل الفرض والتقدير، فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية، وأنه مهما فرضه الذهن والعقل، من الأزمان المتأخرة، وتسلسل الفرض والتقدير، وساعد على ذلك من ساعد، بقلبه ولسانه، فاللّه تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية.

واللّه في جميع الأوقات يحكم، ويتكلم، ويقول، ويفعل كيف أراد، وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله، فإذا تصور العقل ذلك، عرف أن المثل الذي ضربه اللّه لكلامه، ليدرك العباد شيئا منه، وإلا فالأمر أعظم وأجل.

ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال: ( إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) أي: له العزة جميعا، الذي ما في العالم العلوي والسفلي من القوة إلا منه، أعطاها للخلق، فلا حول ولا قوة إلا به، وبعزته قهر الخلق كلهم، وتصرف فيهم، ودبرهم، وبحكمته خلق الخلق، وابتدأه بالحكمة، وجعل غايته والمقصود منه الحكمة، وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة، وكانت غايته المقصودة الحكمة، فهو الحكيم في خلقه وأمره.

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالها وأنه لا يمكن أن يتصورها العقل فقال: ( مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَعْثُكُمْ إِلا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ) وهذا شيء يحير العقول، إن خلق جميع الخلق - على كثرتهم وبعثهم بعد موتهم، بعد تفرقهم في لمحة واحدة - كخلقه نفسا واحدة، فلا وجه لاستبعاد البعث والنشور، والجزاء على الأعمال، إلا الجهل بعظمة اللّه وقوة قدرته.

ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات، وبصره لجميع المبصرات فقال: ( إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ )

الصفحة رقم 413 من المصحف تحميل و استماع mp3