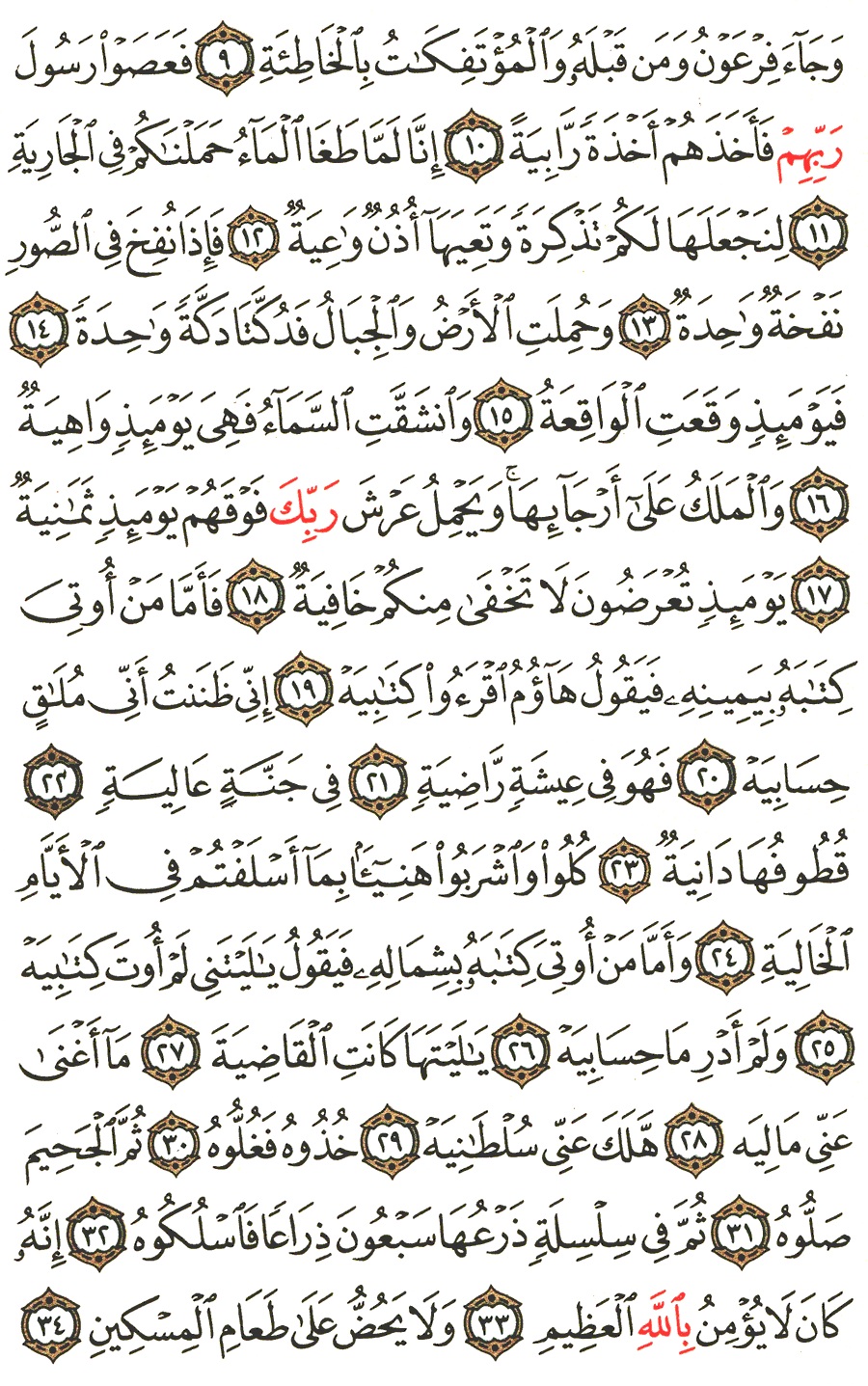

سورة الحاقة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 567 من المصحف

( فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ) وهذا اسم جنس أي: كل من هؤلاء كذب الرسول الذي أرسله الله إليهم. فأخذ الله الجميع ( أَخْذَةً رَابِيَةً ) أي: زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم.

ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى [ الماء على وجه ] الأرض وعلا على مواضعها الرفيعة.وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم ( فِي الْجَارِيَةِ ) وهي: السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله.

فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين واعتبروا بآياته الدالة على توحيده ولهذا قال: ( لِنَجْعَلَهَا ) أي: الجارية والمراد جنسها، ( لَكُمْ تَذْكِرَةً ) تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم فإن جنس الشيء مذكر بأصله.

وقوله: ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ) أي: تعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها.

وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله، وفكرهم بآيات الله

( وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ) أي: فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها.

وأما ما يصنع بالسماء، فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها، وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها.

( وَالْمَلَكُ ) أي: الملائكة الكرام ( عَلَى أَرْجَائِهَا ) أي: على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربهم، مستكينين لعظمته.

( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ) أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله.

ولهذا قال: ( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ) على الله ( لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ) لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم [ وصفاتكم ] ، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة.

ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا، ولهذا ذكر كيفية الجزاء، فقال:

والذي أوصلني إلى هذه الحال، ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب، والاستعداد له بالممكن من العمل، ولهذا قال: ( إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ ) أي: أيقنت فالظن - هنا- [ بمعنى ] اليقين.

( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ) أي: جامعة لما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها.

( فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ) المنازل والقصور عالية المحل.

( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ) أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة، سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين.

ويقال لهم إكراما: ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ) أي: من كل طعام لذيذ، وشراب شهي، ( هَنِيئًا ) أي: تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص.

وذلك الجزاء حصل لكم ( بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ ) من الأعمال الصالحة - وترك الأعمال السيئة- من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق، وذكر لله وإنابة إليه.

فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها.

( وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ) أي: ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب ولهذا قال:

( يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ) أي:: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها.

ثم التفت إلى ماله وسلطانه، فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته، ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله فيقول: ( مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ) أي: ما نفعني لا في الدنيا، لم أقدم منه شيئا، ولا في الآخرة، قد ذهب وقت نفعه.

( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ) أي: ذهب واضمحل فلم تنفع الجنود الكثيرة، ولا العدد الخطيرة، ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضر بدله الهموم والغموم والأتراح، فحينئذ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: ( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ) أي: اجعلوا في عنقه غلا يخنقه.

( ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ) أي: قلبوه على جمرها ولهبها.

( ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ) من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة ( فَاسْلُكُوهُ ) أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع، فبئس العذاب والعقاب، وواحسرة من له التوبيخ والعتاب.

فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل: ( إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ) بأن كان كافرا بربه معاندا لرسله رادا ما جاءوا به من الحق.

( وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) أي: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين فلا يطعمهم [ من ماله ] ولا يحض غيره على إطعامهم، لعدم الوازع في قلبه، وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله، الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان، الذي من أعظمها، دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا.

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ( 9 ) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ( 10 ) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( 11 ) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ( 12 ) .

أي: وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من الطغاة العتاة كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى [ ابن عمران ] عليه الصلاة والسلام وأراه من الآيات البينات ما تيقنوا بها الحق ولكن جحدوا وكفروا ظلما وعلوا وجاء من قبله من المكذبين، ( وَالْمُؤْتَفِكَاتِ ) أي: قرى قوم لوط الجميع جاءوا ( بِالْخَاطِئَةِ ) أي: بالفعلة الطاغية وهي الكفر والتكذيب والظلم والمعاندة وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش والفسوق. ( فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ ) وهذا اسم جنس أي: كل من هؤلاء كذب الرسول الذي أرسله الله إليهم. فأخذ الله الجميع ( أَخْذَةً رَابِيَةً ) أي: زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم.

ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى [ الماء على وجه ] الأرض وعلا على مواضعها الرفيعة.وامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم ( فِي الْجَارِيَةِ ) وهي: السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله.

فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك الطاغين واعتبروا بآياته الدالة على توحيده ولهذا قال: ( لِنَجْعَلَهَا ) أي: الجارية والمراد جنسها، ( لَكُمْ تَذْكِرَةً ) تذكركم أول سفينة صنعت وما قصتها وكيف نجى الله عليها من آمن به واتبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلهم فإن جنس الشيء مذكر بأصله.

وقوله: ( وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ) أي: تعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها.

وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفلة وأهل البلادة وعدم الفطنة فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله، وفكرهم بآيات الله

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ( 13 ) وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ( 14 ) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ( 15 ) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ( 16 ) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ( 17 ) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ( 18 )

لما ذكر ما فعله تعالى بالمكذبين لرسله وكيف جازاهم وعجل لهم العقوبة في الدنيا وأن الله نجى الرسل وأتباعهم كان هذا مقدمة لذكر الجزاء الأخروي وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة. فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة وأن أول ذلك أنه ينفخ إسرافيل ( فِي الصُّورِ ) إذا تكاملت الأجساد نابتة. ( نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ) فتخرج الأرواح فتدخل كل روح في جسدها فإذا الناس قيام لرب العالمين. ( وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ) أي: فتتت الجبال واضمحلت وخلطت بالأرض ونسفت على الأرض فكان الجميع قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا ما يصنع بالأرض وما عليها.

وأما ما يصنع بالسماء، فإنها تضطرب وتمور وتتشقق ويتغير لونها، وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة، وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، وكرب جسيم هائل أوهاها وأضعفها.

( وَالْمَلَكُ ) أي: الملائكة الكرام ( عَلَى أَرْجَائِهَا ) أي: على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربهم، مستكينين لعظمته.

( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ) أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله.

ولهذا قال: ( يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ ) على الله ( لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ) لا من أجسامكم وأجسادكم ولا من أعمالكم [ وصفاتكم ] ، فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة.

ويحشر العباد حفاة عراة غرلا في أرض مستوية، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، فحينئذ يجازيهم بما عملوا، ولهذا ذكر كيفية الجزاء، فقال:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ( 19 ) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ ( 20 ) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ( 21 ) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( 22 ) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ( 23 ) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ( 24 ) .

وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة بأيمانهم تمييزا لهم وتنويها بشأنهم ورفعا لمقدارهم، ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله عليه به من الكرامة: ( هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ) أي: دونكم كتابي فاقرأوه فإنه يبشر بالجنات، وأنواع الكرامات، ومغفرة الذنوب، وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال، ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب، والاستعداد له بالممكن من العمل، ولهذا قال: ( إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ ) أي: أيقنت فالظن - هنا- [ بمعنى ] اليقين.

( فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ) أي: جامعة لما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين، وقد رضوها ولم يختاروا عليها غيرها.

( فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ) المنازل والقصور عالية المحل.

( قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ) أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبة، سهلة التناول على أهلها، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين.

ويقال لهم إكراما: ( كُلُوا وَاشْرَبُوا ) أي: من كل طعام لذيذ، وشراب شهي، ( هَنِيئًا ) أي: تاما كاملا من غير مكدر ولا منغص.

وذلك الجزاء حصل لكم ( بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ ) من الأعمال الصالحة - وترك الأعمال السيئة- من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق، وذكر لله وإنابة إليه.

فالأعمال جعلها الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها.

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ( 25 ) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ( 26 ) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ( 27 ) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ( 28 ) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ( 29 ) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ( 30 ) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ( 31 ) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ( 32 ) إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ( 33 ) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ( 34 ) .

هؤلاء أهل الشقاء يعطون كتب أعمالهم السيئة بشمالهم تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة، فيقول أحدهم من الهم والغم والخزي ( يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ) لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية. ( وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ) أي: ليتني كنت نسيا منسيا ولم أبعث وأحاسب ولهذا قال:

( يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ) أي:: يا ليت موتتي هي الموتة التي لا بعث بعدها.

ثم التفت إلى ماله وسلطانه، فإذا هو وبال عليه لم يقدم منه لآخرته، ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله فيقول: ( مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ ) أي: ما نفعني لا في الدنيا، لم أقدم منه شيئا، ولا في الآخرة، قد ذهب وقت نفعه.

( هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ) أي: ذهب واضمحل فلم تنفع الجنود الكثيرة، ولا العدد الخطيرة، ولا الجاه العريض، بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح، وفاتت بسببه المتاجر والأرباح، وحضر بدله الهموم والغموم والأتراح، فحينئذ يؤمر بعذابه فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: ( خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ) أي: اجعلوا في عنقه غلا يخنقه.

( ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ) أي: قلبوه على جمرها ولهبها.

( ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ) من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة ( فَاسْلُكُوهُ ) أي: انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه، ويعلق فيها، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع، فبئس العذاب والعقاب، وواحسرة من له التوبيخ والعتاب.

فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل: ( إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ) بأن كان كافرا بربه معاندا لرسله رادا ما جاءوا به من الحق.

( وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ) أي: ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين فلا يطعمهم [ من ماله ] ولا يحض غيره على إطعامهم، لعدم الوازع في قلبه، وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله، الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بوجوه الإحسان، الذي من أعظمها، دفع ضرورة المحتاجين بإطعامهم ما يتقوتون به، وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان، فلذلك استحقوا ما استحقوا.

الصفحة رقم 567 من المصحف تحميل و استماع mp3