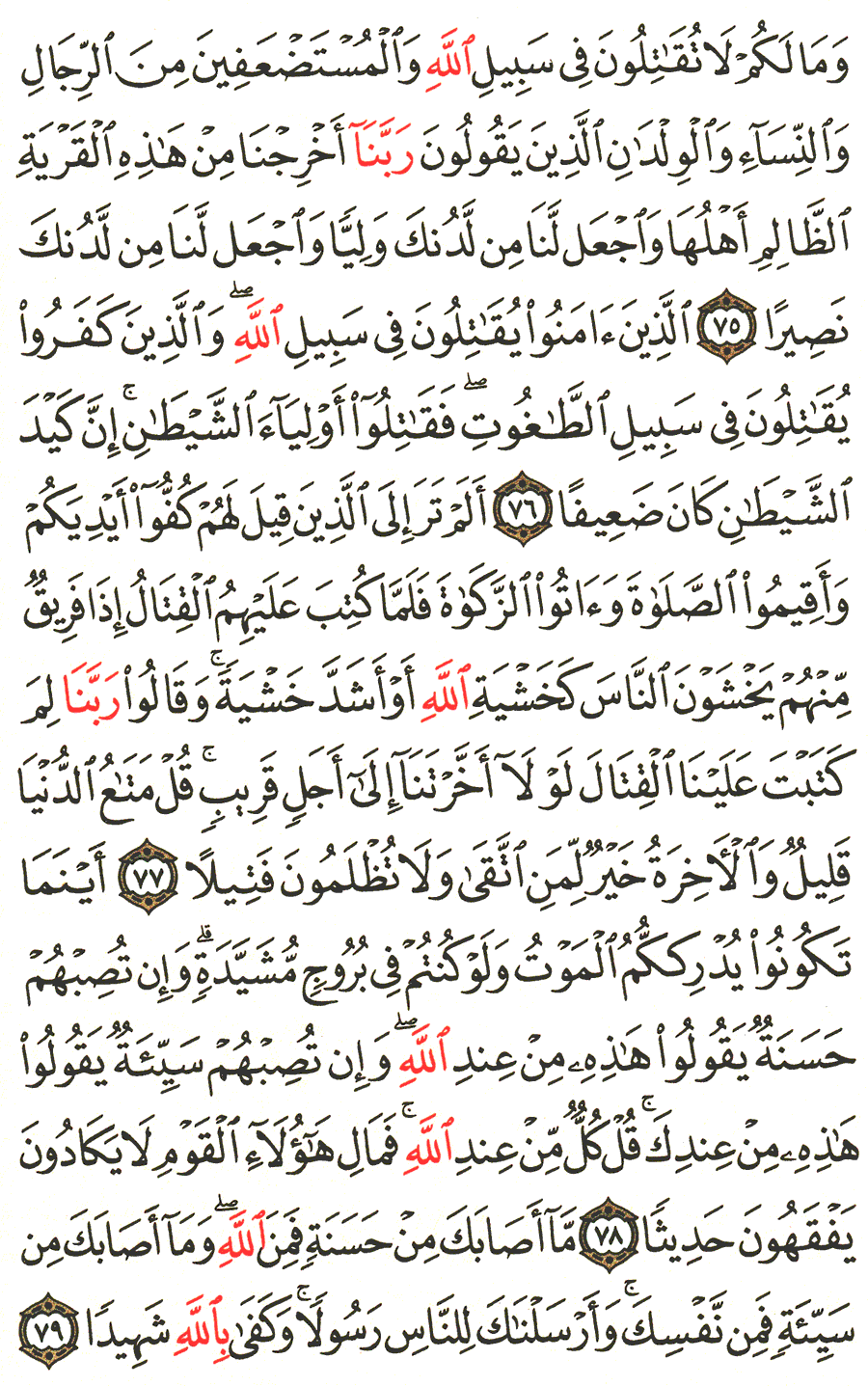

سورة النساء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير السعدي تفسير الصفحة 90 من المصحف

ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء.

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله، وإخلاصه ومتابعته. فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته.

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ الآية.

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق، وهو الحق، والتوكل على الله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل، الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: ( فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ) .

والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مَكْرُهُ مهما بلغ فإنه في غاية الضعف، الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين.

منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم؛ ويبدأ بالأهم فالأهم، والأسهل فالأسهل.

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال - مع قلة عَدَدِهِم وعُدَدِهِم وكثرة أعدائهم- لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحِكَم.

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك كما قال تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام، كُتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ( رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ) ؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال، التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: ( لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ) أي: هلا أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر، وهذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال: ( قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ) أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها، في ذاتها، ولذاتها وزمانها، فذاتها - كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه- « أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » .ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة، فلذة الجنة فوق ذلك كما قال تعالى: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ وقال الله على لسان نبيه: « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر » .

وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم، لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه.

وأما زمانها، فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها، فإذا فكّر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار، والسعي له والاجتهاد لطلبه، ولهذا قال: ( وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ) أي: اتقى الشرك، وسائر المحرمات. ( وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا ) أي: فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيئًا.

ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئًا، فقال: ( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ ) أي: في أي زمان وأي مكان. ( وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) أي: قصور منيعة ومنازل رفيعة، وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودُهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.

وقال قوم صالح: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ .

وقال قوم ياسين لرسلهم: إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ الآية. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأعمالهم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم.

قال الله في جوابهم: ( قُلْ كُلٌّ ) أي: من الحسنة والسيئة والخير والشر. ( مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) أي: بقضائه وقدره وخلقه. ( فَمَا لهَؤُلاءِ الْقَوْم ) أي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة. ( لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) أي: لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًا، وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم.

وفي ضمن ذلك مدْح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك، وعلى الأسباب المعينة على ذلك، من الإقبال على كلامهما وتدبره، وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك.

وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث، هم ولا ما جاءوا به لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين.

ثم قال تعالى: ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ) أي: في الدين والدنيا ( فَمِنَ اللَّهِ ) هو الذي مَنَّ بها ويسرها بتيسير أسبابها. ( وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ ) في الدين والدنيا ( فَمِنْ نَفْسِكَ ) أي: بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر.

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره.

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ( وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ) على أنك رسول الله حقا بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده، ونصره نصرا عظيما، تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين، ثم لقطع منه الوتين.

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ( 75 ) .

هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: ( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله، ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. ويدعون الله أن يجعل لهم وليًّا ونصيرًا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرًا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء.

ثم قال: الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ( 76 ) .

هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله ( وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ ) الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد: منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله، وإخلاصه ومتابعته. فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته.

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ الآية.

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمد على ركن وثيق، وهو الحق، والتوكل على الله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل، الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: ( فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ) .

والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مَكْرُهُ مهما بلغ فإنه في غاية الضعف، الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا ( 77 ) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ( 78 ) .

كان المسلمون - إذ كانوا بمكة- مأمورين بالصلاة والزكاة أي: مواساة الفقراء، لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإنها لم تفرض إلا بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد: منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم؛ ويبدأ بالأهم فالأهم، والأسهل فالأسهل.

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال - مع قلة عَدَدِهِم وعُدَدِهِم وكثرة أعدائهم- لأدى ذلك إلى اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها ولغير ذلك من الحِكَم.

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير اللائق فيها ذلك، وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك كما قال تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا فلما هاجروا إلى المدينة وقوي الإسلام، كُتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك، فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس وضعفا وخورا: ( رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ) ؟ وفي هذا تضجرهم واعتراضهم على الله، وكان الذي ينبغي لهم ضد هذه الحال، التسليم لأمر الله والصبر على أوامره، فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: ( لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ) أي: هلا أخرت فرض القتال مدة متأخرة عن الوقت الحاضر، وهذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل وقتها، فالغالب عليه أنه لا يصبر عليها وقت حلولها ولا ينوء بحملها، بل يكون قليل الصبر. ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فيها التخلف عن القتال فقال: ( قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ) أي: التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس ويخف عليها؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة خير منها، في ذاتها، ولذاتها وزمانها، فذاتها - كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه- « أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » .ولذاتها صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبال أو دار في الفكر من تصور لذة، فلذة الجنة فوق ذلك كما قال تعالى: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ وقال الله على لسان نبيه: « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر » .

وأما لذات الدنيا فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها وما يقترن بها من أنواع الآلام والهموم والغموم، لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه.

وأما زمانها، فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإنها دائمة النعيم وأهلها خالدون فيها، فإذا فكّر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هو أحق بالإيثار، والسعي له والاجتهاد لطلبه، ولهذا قال: ( وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى ) أي: اتقى الشرك، وسائر المحرمات. ( وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا ) أي: فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيئًا.

ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدر، وأن القاعد لا يدفع عنه قعوده شيئًا، فقال: ( أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ ) أي: في أي زمان وأي مكان. ( وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ) أي: قصور منيعة ومنازل رفيعة، وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله تارة بالترغيب في فضله وثوابه، وتارة بالترهيب من عقوبة تركه، وتارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودُهم، وتارة بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها.

ثم قال: وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ( 78 ) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ( 79 ) .

يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل، المعارضين لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة أي: خصب وكثرة أموال، وتوفر أولاد وصحة، قالوا: ( هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) وأنهم إن أصابتهم سيئة أي: جدب وفقر، ومرض وموت أولاد وأحباب قالوا: ( هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ) أي: بسبب ما جئتنا به يا محمد، تطيروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل الله، كما أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسى فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ . وقال قوم صالح: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ .

وقال قوم ياسين لرسلهم: إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ الآية. فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم وأعمالهم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم.

قال الله في جوابهم: ( قُلْ كُلٌّ ) أي: من الحسنة والسيئة والخير والشر. ( مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ) أي: بقضائه وقدره وخلقه. ( فَمَا لهَؤُلاءِ الْقَوْم ) أي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة. ( لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) أي: لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه، أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيفًا، وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم.

وفي ضمن ذلك مدْح من يفهم عن الله وعن رسوله، والحث على ذلك، وعلى الأسباب المعينة على ذلك، من الإقبال على كلامهما وتدبره، وسلوك الطرق الموصلة إليه. فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك.

وأن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكونون سببا لشر يحدث، هم ولا ما جاءوا به لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين.

ثم قال تعالى: ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ) أي: في الدين والدنيا ( فَمِنَ اللَّهِ ) هو الذي مَنَّ بها ويسرها بتيسير أسبابها. ( وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ ) في الدين والدنيا ( فَمِنْ نَفْسِكَ ) أي: بذنوبك وكسبك، وما يعفو الله عنه أكثر.

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل الله وبره.

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ( وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ) على أنك رسول الله حقا بما أيدك بنصره والمعجزات الباهرة والبراهين الساطعة، فهي أكبر شهادة على الإطلاق، كما قال تعالى: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فإذا علم أن الله تعالى كامل العلم، تام القدرة عظيم الحكمة، وقد أيد الله رسوله بما أيده، ونصره نصرا عظيما، تيقن بذلك أنه رسول الله، وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه باليمين، ثم لقطع منه الوتين.

الصفحة رقم 90 من المصحف تحميل و استماع mp3