سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 277 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 277

قوله تعالى:

فإذا عرفت ذلك ـ فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة:

ومحتمل لأن تكون "صد" لازمة غير متعدية إلى المفعول، ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن "صد" متعدية، والمفعول محذوف، أي وصدوا الناس عن سبيل الله.

الأولى ـ أنا لو قدرنا "صد" لازمة، وأن معناها: صدودهم في أنفسهم عن الإسلام ـ لكان ذلك تكرارًا من غير فائدة مع قوله {الَّذِينَ كَفَرُوا } بل معنى الآية: كفروا في أنفسهم، وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفار أيضًا.

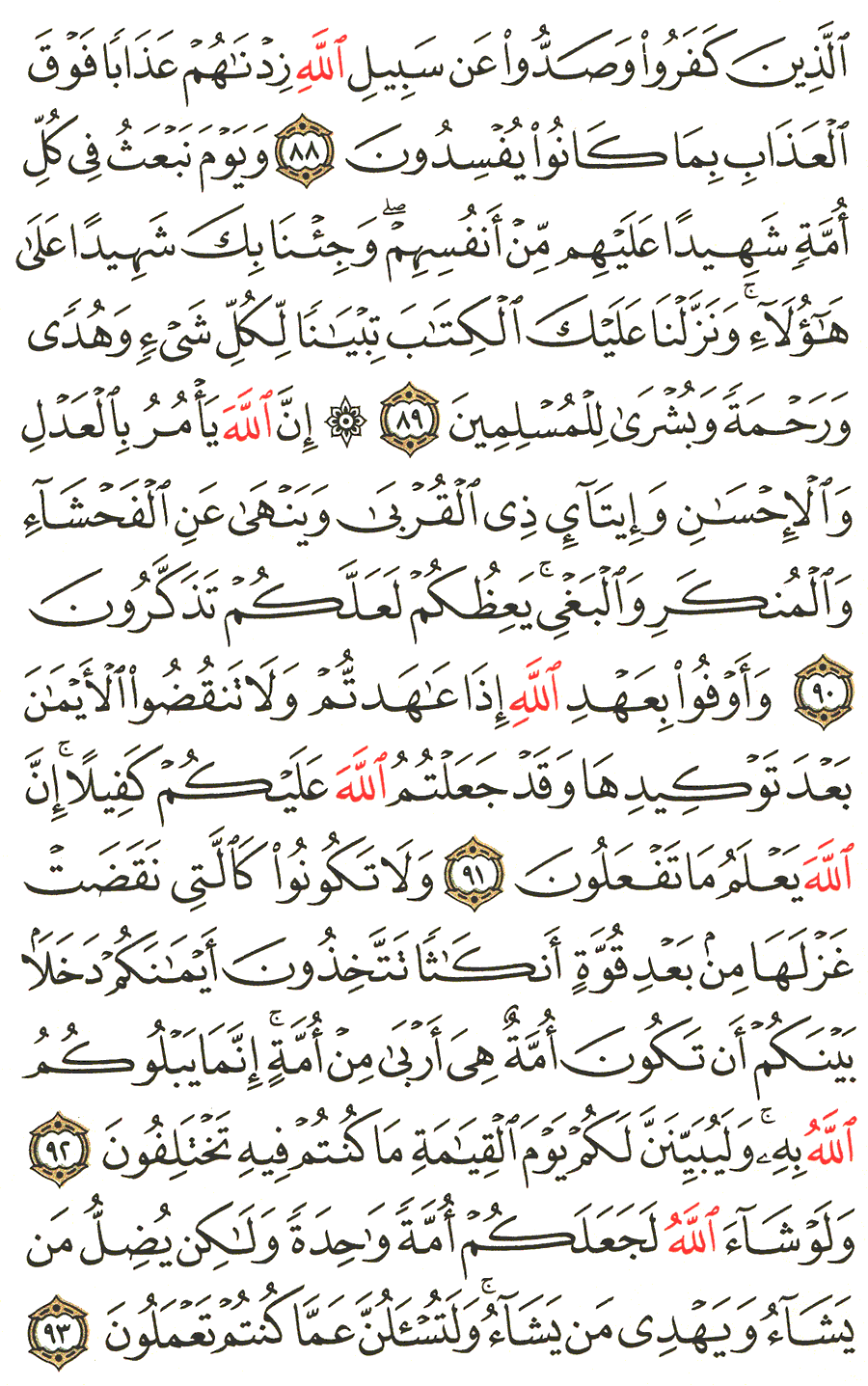

{وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـٰؤُلآءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ * إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإْحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ ٱلاٌّيْمَـٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ * وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّتِى نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَـٰثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلـٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَلَتُسْألُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلْسُّوۤءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤاْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

قوله تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَـٰؤُلآءِ وَنَزَّلْنَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يوم القيامة يبعث في كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم يشهد عليهم بما أجابوا به رسولهم، وأنه يأتي بنبينا صلى الله عليه وسلم شاهداً علينا. وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع. كقوله: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلاۤءِ شَهِيداً يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلاٌّرْضُ}، وكقوله: {يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ}، وكقوله: {فَلَنَسْألَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْألَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ}، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقرأ علي» قال: فقلت يا رسول الله، أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ٰ قال: «نعم. إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت «سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـٰؤُلاۤءِ شَهِيد} فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان اهـ.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ} منصوب بـ «اذكر» مقدراً. والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى «فاعل، أي شاهداً عليهم من أنفسهم. قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ}.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبياناً لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضع، كقوله: {مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍ} على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ. فلا بيان بالآية. وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيء. والسنة كلها تدخل في آية واحدة منه. وهي قوله تعالى: {وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا}.

وقال السيوطي في «الإكليل» في استنباط التنزيل» قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ} وقال: {مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍ}، وقال صلى الله عليه وسلم: «ستكون فتن». قيل: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم». أخرجه الترمذي، وغيره وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن. فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال البيهقي: أراد به أصول العلم. وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب، أودع علومها أربعة: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان. ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان، ثم أودع علوم القرآن: المفصل، ثم أودع علوم المفصل: فاتحة الكتاب. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير الكتب المنزلة. أخرجه البيهقي «في الشعب».

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع شرح السنة شرح للقرآن.

وقال بعض السلف: ما سمعت حديثاً إلا التمست له آية من كتاب الله.

وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم.

وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم.

وقال ابن مسعود أيضاً: أنزل في القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم.

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لو أغفل شيئاً لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة».

وقال الشافعي أيضاً: جميع ما حكم به النَّبي صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن.

قلت: ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة.

وقال الشافعي أيضاً: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة. لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض علينا الأخذ بقوله.

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم، أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: {وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُو} وحدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وحدثنا سفيان، عن مسعر بن كدام، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور.

وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق الله، فقالت له امرأة في ذلك. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟ٰ قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيهٰ أما قرأت {وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا}؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه.

وقال ابن برجان: ما قال النَّبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن، أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهم، أو عمه عنه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قضى به.

وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى. حتى إن بعضهم استنبط عمر النَّبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين من قوله «في سورة المنافقين»: {وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْساً إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا} فإنها رأس ثلاث وستين سورة، وعقبها «بالتغابن» ليظهر التغابن في فقده.

وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين، بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم به، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلا ما استأثر الله به سبحانه، ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم. مثل الخلفاء الأربعة، ومثل ابن مسعود، وابن عباس حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم ورث عنهم التابعون لهم بإحسان، ثم تقاصرت الهمم، وفترت العزائم، وتضاءل أهل العلم، وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه. فنوعوا علومه، وقامت كل طائفة بفن من فنونه.

فاعتنى قوم بضبط لغاته، وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه وعددها، وعد كلماته وآياته، وسوره وأجزائه، وأنصافه وأرباعه، وعدد سجداته، إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة، والآيات المتماثلة. من غير تعرض لمعانيه، ولا تدبر لما أودع فيه. فسموا القراء.

واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال، والحروف العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها، وضروب الأفعال، واللازم والمتعدي، ورسوم خط الكلمات، وجميع ما يتعلق به. حتى إن بعضهم أعرب مشكله. وبعضهم أعربه كلمة كلمة.

واعتنى المفسرون بألفاظه، فوجدوا منه لفظاً يدل على معنى واحد، ولفظاً يدل على معنيين، ولفظاً يدل على أكثر. فأجروا الأول على حكمه، وأوضحوا الخفي منه، وخاضوا إلى ترجيح أحد محتمالات ذي المعنيين أو المعاني، وأعمل كل منهم فكره، وقال بما اقتضاه نظره.

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية، والشواهد الأصلية والنظرية. مثل قوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ ٱللَّهُ لَفَسَدَتَ}، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده، وبقائه وقدمه، وقدرته وعلمه، وتنزيهه عما لا يليق به. وسموا هذا العلم بـ «أصول الدين».

وتأملت طائفة معاني خطابه. فرأت منها ما يقتضي العموم، ومنها ما يقتضي الخصوص، إلى غير ذلك. فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص والإضمار، والنص والظاهر، والمجمل والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي والنسخ، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة، واستصحاب الحال والاستقراء. وسموا هذا الفن «أصول الفقه».

وأحكمت طائفة صحيح النظر، وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام، وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله وفروعه، وبسطوا القول في ذلك بسطاً حسناً.

وسموه بـ «علم الفروع» وبـ «الفقه أيضاً».

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة، والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم، ودونوا آثارهم ووقائعهم. حتى ذكروا بدء الدنيا، وأول الأشياء: وسموا ذلك بـ «التاريخ والقصص».

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال، والمواعظ التي تقلقل قلوب الرجال، وتكاد تدكدك الجبال. فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد، والتحذير والتبشير، وذكر الموت والمعاد، والنشر والحشر، والحساب والعقاب، والجنة والنار ـ فصولاً من المواعظ، وأصولاً من الزواجر. فسموا بذلك «الخطباء والوعاظ».

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير. مثل ما ورد في قصة يوسف: من البقرات السمان، وفي منامي صاحبي السجن، وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات، وسموه «تعبير الرؤيا». واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب. فإن عز عليهم إخراجها منه، فمن السنة التي هي شارحة الكتاب، فإن عسر فمن الحكم والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم، وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: {وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ}.

وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابها، وغير ذلك «علم الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث، والربع والسدس والثمن «حساب الفرائض»، ومسائل العول. واستخرجوا منه أحكام الوصايا.

ونظر قوم إلى ما فيه الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار، والشمس والقمر ومنازله، والنجوم والبروج، وغير ذلك ـ فاستخرجوا «علم المواقيت».

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم، وحسن السياق والمبادىء، والمقاطيع والمخالص والتلوين في الخطاب، والإطناب والإيجاز، وغير ذلك. فاستنبطوا منه «علم المعاني والبيان والبديع».

ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة. فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق، جعلوا لها أعلاماً اصطلحوا عليها، مثل الغناء والبقاء، والحضور والخوف والهيبة، والأنس والوحشة، والقبض والبسط، وما أشبه ذلك.

هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه.

وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل، مثل: الطب والجدل والهيئة، والهندسة والجبر، والمقابلة والنجامة، وغير ذلك.

أما الطب ـ فمداره على حفظ نظام الصحة، واستحكام القوة. وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعاً للكيفيات المتضادة، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَام}.

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله، وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: {شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ}.

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب، وشفاء الصدور.

وأما الهيئة ـ ففي تضاعيف سوره من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات والأرض، وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات.

وأما الهندسة ـ ففي قوله : {ٱنطَلِقُوۤاْ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍ لاَّ ظَلِيلٍ وَلاَ يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ} فإن فيه قاعدة هندسية، وهو أن الشكل المثلث لا ظل له.

وأما الجدل ـ فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج، والقول بالموجب، والمعارضة، وغير ذلك شيئاً كثيراً، ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم.

وأما الجبر والمقابلة ـ فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة، وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة، وتاريخ مدة الدنيا، وما مضى وما بقي، مضروباً بعضها في بعض.

وأما النجامة ـ ففي قوله: {أَوْ أَثَـٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ} فقد فسره ابن عباس بذلك.

وفيه من أصول الصنائع، وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها ـ فمن الصنائع الخياطة في قوله: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ}. والحدادة في قوله تعالى: {ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ}، وقوله: {وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ}. والبناء في آيات، والنجارة {أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ}، والغزل {نَقَضَتْ غَزْلَهَ}، والنسج {كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْت}، والفلاحة {أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ} في آيات أخر، والصيد في آيات، والغوص {وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ}، {وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً}، والصياغة {وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْل}، والزجاجة {صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوارِيرَ}، {ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ}، والفخارة{فَأَوْقِدْ لِى يٰهَـٰمَـٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ}، والملاحة {أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ}، والكتابة {عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ} في آيات أخر، والخبز والطحن {أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ}، والطبخ {بِعِجْلٍ حَنِيذٍ}، والغسل والقصارة {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}، {قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ} وهم القصارون، والجزارة {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، والبيع والشراء في آيات كثيرة، والصبغ {صِبْغَةَ ٱللَّهِ}، {جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ}، والحجارة {وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوت}، والكيالة والوزن في آيات كثيرة، والرمي {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ}، {وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}.

وفيه من أسماء الآلات، وضروب المأكولات والمشروبات والمنكوحات، وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ـ ما يحقق معنى قوله: {مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍ} انتهى كلام المرسي ملخصاً مع زيادات.

قلت: قد اشتمل كتاب الله على كل شيء. أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل، إلا وفي القرآن ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات، وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى، وما تحت الثرى، وبدء الخلق، وأسماء مشاهير الرسل والملائكة، وعيون أخبار الأمم السالفة. كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة، وفي الولد الذي سماه عبد الحارث، ورفع إدريس وإغراق قوم نوح، وقصة عاد الأولى والثانية، وثمود، والناقة، وقوم لوط، وقوم شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين. وقوم تبع، ويونس، وإلياس، وأصحاب الرس، وقصة موسى في ولادته وفي إلقائه في اليم، وقتله القبطي، ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب، وكلامه تعالى بجانب الطور، وبعثه إلى فرعون، وخروجه وإغراق عدوه، وقصة العجل، والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة، وقصة القتال وذبح البقرة، وقصته في قتال الجبارين، وقصته مع الخضر والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين، وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله، وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته، وقصة القوم الذين خرجوا فراراً من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة إبراهيم في مجادلته قومه، ومناظرته النمروذ، ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة، وبنائه البيت، وقصة الذبيح، وقصة يوسف وما أبسطها، وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه، وقصة زكريا وابنه يحيى، وأيوب وذي الكفل، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد، وقصة أصحاب الكهف والرقيم، وقصة بختنصر، وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة، وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصر منها مصبحين، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. وفيه من شأن النَّبي صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم به، وبشارة عيسى وبعثه وهجرته. ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في آل عمران) وبدر الصغرى فيها، والخندق (في الأحزاب)، والنضير (في الحشر)، والحديبية ( في الفتح)، وتبوك (في براءة)، وحجة الوداع (في المائدة)، ونكاحه زينب بنت جحش، وتحريم سريته، وتظاهر أزواجه عليه، وقصة الإفك، وقصة الإسراء، وانشقاق القمر، وسحر اليهود إياه.

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته، وكيفية الموت، وقبض الروح وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماء، وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة، وعذاب القبر والسؤال فيه، ومقر الأرواح، وأشراط الساعة الكبرى العشرة، وهي:

نزول عيسى، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، والدابة، والدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس من مغربها، وإغلاق باب التوبة، والخسف.

وأحوال البعث: من نفخة الصور، والفزع، والصعق، والقيام، والحشر والنشر، وأهوال الموقف، وشدة حر الشمس، وظل العرش، والصراط، والميزان، والحوض، والحساب لقوم، ونجاة آخرين منه، وشهادة الأعضاء، وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور، والشفاعة، والجنة وأبوابها، وما فيها من الأشجار والثمار والأنهار، والحلي والألوان، والدرجات، ورؤيته تعالى، والنار وما فيها من الأودية، وأنواع العقاب، وألوان العذاب، والزقوم والحميم، إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات.

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث. وفيه من أسمائه مطلقاً ألف اسم، وفيه من أسماء النَّبي صلى الله عليه وسلم جملة.

وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون.

وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة.

وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر.

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ـ هذه جملة القول في ذلك اهـ كلام السيوطي (في الإكليل).

وإنما أوردناه برمته مع طوله. لما فيه من إيضاح: أن القرآن فيه بيان كل شيء. وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة، مع كثرة الفائدة في الكلام المذكور في الجملة.

وفي قوله تعالى: {تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ} وجهان من الإعراب:

أحدهما ـ أنه مفعول من أجله. والثاني ـ أنه مصدر منكر واقع حالاً. على حدِّ قوله في الخلاصة: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

تنبيه

أظهر القولين: أن التبيان مصدر، ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدراً إلا في التبيان والتلقاء. وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر. قال أبو حيان (في البحر): والظاهر أن «تبياناً» مصدر جاء على تفعال، وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال (بالفتح) كالترداد والتطواف. ونظير تبيان في كسر تائه: تلقاء، وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن. وقال ابن عطية: «تِبْيَاناً» اسم وليس بمصدر. وهو قول أكثر النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين، والمبرد عن البصريين: أنه مصدر، ولم يجىء على تفعال من المصادر إلا ضربان:

تبيان وتلقاء اهـ ـ والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة ـ أي مفهوم مخالفتها ـ: أن غير المسلمين ليسوا كذلك. وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جل وعلا في مواضع أخر. كقوله: {قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِىۤ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى}، وقوله: {وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إَلاَّ خَسَارً}، وقوله جل وعلا: {وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَـٰناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُون َوَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ}، وقوله: {وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰناً وَكُفْر} في الموضعين. قوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإْحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن يأمر خلقه بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربى. وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي. لأجل أن يتَّعظوا بأوامره ونواهيه، فيمتثلوا أمره، ويجتنبوا نهيه. وحذف مفعول «يأمر»، «وينهي» لقصد التعميم.

ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىۤ أَلاَّ تَعْدِلُواْ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ}، وقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلاحَمَـٰنَـٰتِ إِلَىۤ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ}.

ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ}، وقوله: {وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانً}، وقوله: {وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلاٌّرْضِ}، وقوله: {وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنً} وقوله: {مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ}.

ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى: {فَأاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ}، وقوله {وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرً} وقوله: {وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ}، وقوله: {أَوْ إِطْعَامٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَة ٍيَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ}، إلى غير ذلك من الآيات.

ومن الآيات التي نهى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي قوله: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ}، وقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ}، وقوله: {وَذَرُواْ ظَـٰهِرَ ٱلإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ} والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات، فهو داخل فيها.

ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان قوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان بقوله: {وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرينَ} وقوله {وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَ} فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ}.

وقوله: {وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ} فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله {فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ}، وقوله {وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ}، فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلاٍّمُورِ}، وقوله {لاَّ يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوۤءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: {إِن تُبْدُواْ خَيْراً أَوْ تُخْفُوهْ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوۤءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِير} إلى غير ذلك من الآيات.

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف، وعدم الجور. وأصله التوسط بين المرتبتين. أي الإفراط والتفريط. فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. والإحسان مصدر أحسن، وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى والديك. ومنه قول تعالى عن يوسف: {وَقَدْ أَحْسَنَ بَىۤ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ ٱلسِّجْنِ}. وتستعمل متعدية بنفسها. كقولك: أحسن العامل عمله، أي أجاده وجاء به حسناً. والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنييه المذكورين، فهما داخلان في الآية الكريمة، لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه. وقد فسر النَّبي صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث جبريل بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وقد قدمنا إيضاح ذلك (في سورة هود).

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا. كقول ابن عباس: العدل: لا إله إلا الله، والإحسان: أداء الفرائض. لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والقسط، وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن. ولذا قال النَّبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق». وكقول سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وكقول علي رضي الله عنه: العدل: الإنصاف. والإحسان: التفضل. إلى غير ذلك من أقوال السلف. والعلم عند الله تعالى: وقوله {يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}. الوعظ: الكلام الذي تلين له القلوب.

تنبيه

فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي. كقوله هنا {يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ} إلى قوله {وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ}، وكقوله في (سورة البقرة) بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجعة: {ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ}، وقوله (في الطلاق) في نحو ذلك أيضاً: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلاٌّخِرِ}. وقوله في النهي عن مثل قذف عائشة: {يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ أَبَد}. مع أن المعروف عند الناس: أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك، لا بالأمر والنهي.

فالجواب ـ أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم نواهيه. فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله. وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عنده من الثواب في اجتنابه. فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفاً وطمعاً. والفحشاء في لغة العرب: الخصلة المتناهية في القبح. ومنه قيل لشديد البخل: فاحش. كما في قول طرفة في معلقته:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد

والمنكر اسم مفعول أنكر. وهو في الشرع: ما أنكره الشرع ونهى عنه، وأوعد فاعله العقاب. والبعي: الظلم.

وقد بين تعالى: أن الباغي يرجع ضرر بغيه على نفسه في قوله: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ}، وقوله: {وَلاَ يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّىءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ}. وقوله: {ذِى ٱلْقُرْبَىٰ}. أي صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم، أو هما معاً. لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. والإيتاء: الإعطاء. وأحد المفعولين محذوف. لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحذف الثاني. والأصل وإيتاء صاحب القرابة. كقوله: {وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ}. قوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَـٰهَدتُّمْ}. أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا. وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه، وفيما بينه وبين الناس. وكرر هذا في مواضع أخر. كقوله (في الأنعام) {وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ}، وقوله في (الإسراء): {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُول}. وقد قدمنا هذا (في الأنعام).

وبين في مواضع أخر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك. وذلك في قوله: {فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَـٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيم}. وبين في مواضع آخر: أن نقض الميثاق يستوجب اللعن. وذلك في قوله: {فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ لَعنَّـٰهُمْ}. قوله تعالى: {مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ}.

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم الجنة باق لا يفنى. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله: {عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ}، وقوله: {إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ}، وقوله: {وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدً}إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤاْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}. أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي الذين صبروا أجرهم ـ أي جزاء عملهم ـ بأحسن ما كانوا يعلمون.

وبين في مواضع آخر: أنه جزاء بلا حساب. كما في قوله: {إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}.

تنبيه

استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح حسن. لأن قوله في هذه الآية {بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} صيغة تفضيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب، والمندوب أحسن من المباح. فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب والمندوب، دون مشاركهما في الحسن وهو المباح. وعليه درج في مراقي السعود في قوله:

ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن

إلا أن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن. ومن ذلك قوله تعالى لموسى {فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ}. فالجزاء المنصوص عليه في قوله: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} حسن. والصبر المذكور في قوله: {وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّـٰبِرينَ} أحسن. وهكذا. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه «ولنجزين» بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء، وهو الطريق الثاني لابن ذكوان.

الصفحة رقم 277 من المصحف تحميل و استماع mp3