سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 278 من المصحف

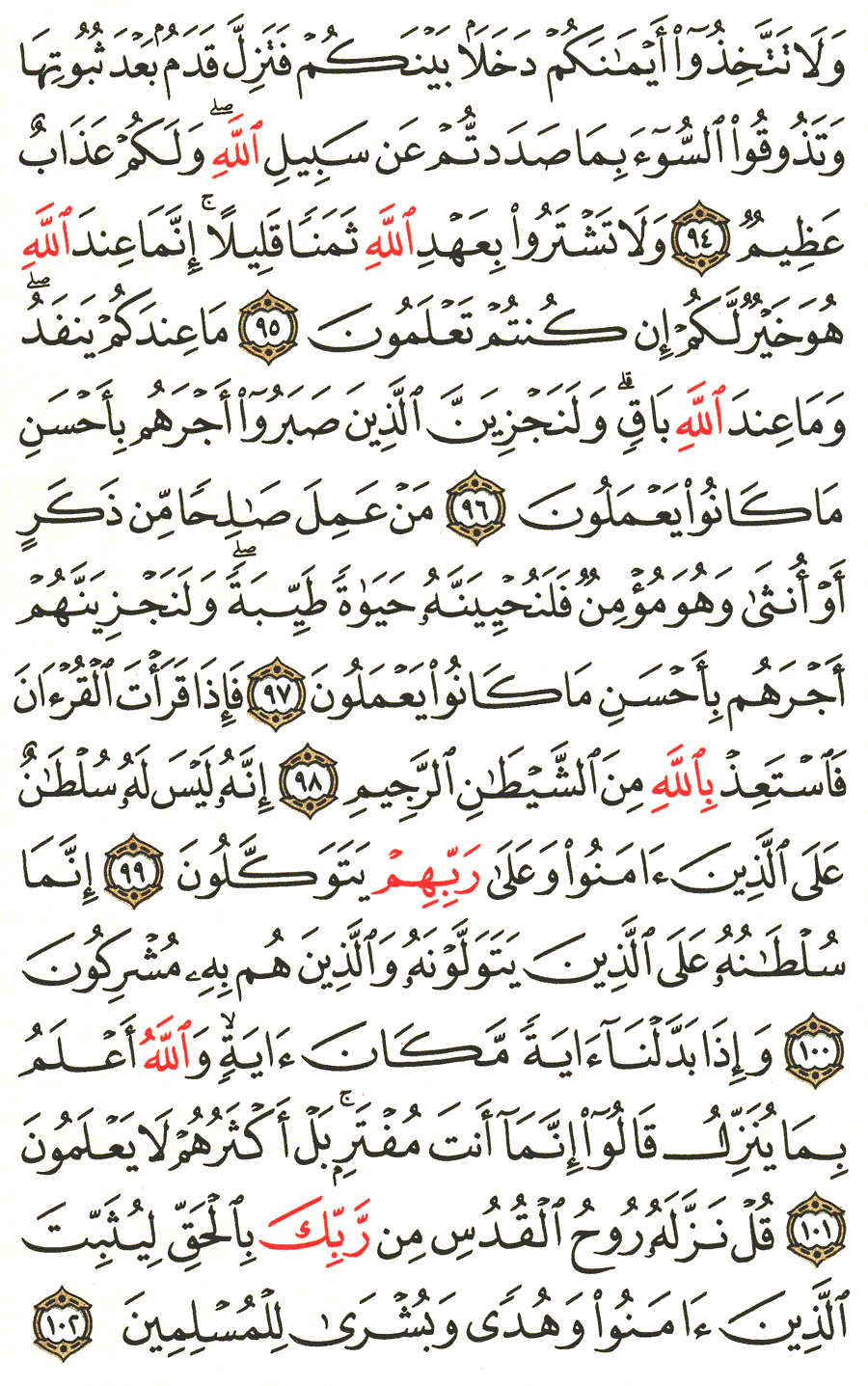

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 278 وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ أَيْمَـٰنَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلْسُّوۤءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّمَا عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤاْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

تم شرح هذه الأيات في الصفحه التي قبلها يرجلى مراجعه ص 277

{مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ * فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ * إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ * وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤاْ إِنَّمَآ

أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ}

قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كل عامل سواء كان ذكراً أو أنثى عمل عملاً صالحاً فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة طيبة، وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل.

اعلم أولاً ـ أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور:

الأول ـ موافقته لما جاء به النَّبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول: {وَمَآ ءَاتَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَـٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُو}.

الثاني ـ أن يكون خالصاً لله تعالى. لأن الله جل وعلا يقول: {وَمَآ أُمِرُوۤاْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ}، {قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِى فَٱعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ}.

الثالث ـ أن يكون مبنياً على أساس العقيدة الصحيحة. لأن الله يقول: {مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} فقيَّد ذلك بالإيمان، ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح.

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة، كقوله في عمل غير المؤمن: {وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءً مَّنثُور}، وقوله: {أُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلاٌّخِرَةِ إِلاَّ ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}، وقوله: {أَعْمَـٰلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ}، وقوله: {أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ}، إلى غير ذلك من الآيات.

واختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة.

فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا في الجنة، فهذه الحياة الطيبة في الجنة. لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدار، والأمراض والآلام والأحزان، ونحو ذلك. وقد قال تعالى: {وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلاٌّخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ}. والمراد بالحيوان: الحياة.

وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا، وذلك بأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه، ويرزقه العافية والرزق الحلال. كما قال تعالى: {رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلاٌّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ}.

قال مقيده عفا الله عنه: وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية: حياته في الدنيا حياة طيبة. وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته في الجنة في قوله: {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً} صار قوله: {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} تكراراً معه. لأن تلك الحياة الطيبة هي أجر عملهم. بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا. فإنه يصير المعنى: فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة، ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل، وهو واضح.

وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيِّده السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم.

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال ابن عباس وعكرمة، ووهب بن منبه ـ إلى أن قال ـ وقال الضحاك: هي الرزق الحلال، والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك: هي الرزق الحلال، والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضاً ـ هي العمل بالطاعة والانشراح بها.

والصحيح ـ أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه». ورواه مسلم من حديث عبد الله بن يزيد المقرى به. وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هانيء. عن أبي علي الجنبي، عن فضالة بن عبيد: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا همام عن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً» انفرد بإخراجه مسلم اهـ من ابن كثير.

وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول: بأن الحياة الطيبة في الدنيا. لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «يعطى بها في الدنيا» يدل على ذلك أيضاً. وابن كثير إنما ساق الأحاديث المذكورة لِيُنَبِّهَ على أنها ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى.

وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس: وإليه أشار في مراقي السعود جامعاً له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله: كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال

ومن تأسس عموم وبقا الأفراد والإطلاق مما ينتقي

كذاك ترتيب لإيجاب العمل بماله الرجحان مما يحتمل

ومعنى كلام صاحب المراقي: أنه يقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل المرجوح، كالتَّأصل، فإنه يقدم على الزيادة: نحو: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ} يحتمل كون الكاف زائدة،

ويحتمل أنها غير زائدة. والمراد بالمثل الذات. كقول العرب: مثلك لا يفعل هذا. يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كالله شيء. ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ} أي على نفس القرآن لا شيء آخر مماثل له، وقوله: {مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ} أي كمن هو في الظلمات. وكالاستقلال، فإنه يقدَّم على الإضمار. كقوله تعالى: {أَن يُقَتَّلُوۤاْ أَوْ يُصَلَّبُوۤ}. فكثير من العلماء يضمرون قيوداً غير مذكورة فيقولون: أن يقتلو إذا قتلوا، أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا.. الخ.

فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقاً. لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة. لأن الأصل عدمها حتى تثبت بدليل. كما أشرنا إليه سابقاً (في المائدة) وكذلك التأسيس يقدم على التأكيد وهو محل الشاهد. كقوله: {فَبِأَىّ ءالاء رَبّكُمَا تُكَذّبَانِ} (في سورة الرحمن)، وقوله: {وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لّلْمُكَذّبِينَ} (في المرسلات). قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد، وكونه تأسيساً أرجح لما ذكرنا. فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم. قيل: لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ. وكذا يقال (في سورة المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر، قيل كل لفظ الخ. فإذا علمت ذلك فاعلم ـ أنا إن حملنا الحياة الطيبة في الآية على الحياة الدنيا كان ذلك تأسيساً. وإن حملناها على حياة الجنة تكرر ذلك مع قوله بعده: {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم}. لأن حياة الجنة الطيبة هي أجرهم الذي يجزونه.

وقال أبو حيان (في البحر): والظاهر من قوله تعالى: {فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً} أن ذلك في الدنيا. وهو قول الجمهور. ويدل عليه قوله {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم} يعني في الآخرة.

قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ}. أظهر القولين في هذه الآية الكريمة: أن الكلام على حذف الإرادة. أي فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله.. الآية. وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية، وذهب إليه بعض أهل العلم. والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليها. كقوله: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلوٰةِ}، أي أردتم القيام إليها كما هو ظاهر. وقوله: {إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلاَ تَتَنَـٰجَوْاْ بِٱلإِثْمِ}. أي إذ أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم. لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله، ولا يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما هو واضح.

وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم واجبة عند القراءة. لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول.

وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب والاستحباب، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة، وظاهر الآية أيضاً: الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ}.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين المتوكلين على الله، وأن سلطانه إنما هو على أتباعه الذين يتولَّونه، والذين هم به مشركون.

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ إِلاَّ مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ}، وقوله: {لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِين َإِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ}، وقوله: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيل}، وقوله: {وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلاٌّخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّ}، وقوله: {وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى}.

واختلف العلماء في معنى السلطان في هذه الآية.

فقال أكثر أهل العلم: هو الحجة، أي ليس للشيطان عليهم حجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان.

وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم. أي تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد: بـ {ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ} الذين يطيعونه فيوالونه بالطاعة.

وأظهر الأقوال في قوله: {هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} أن الضمير عائد إلى الشيطان لا إلى الله. ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي. كما يدل عليه قوله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يٰبَنِىۤ ءَادَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ ٱلشَّيطَـٰنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ}، وقوله عن إبراهيم: {يٰأَبَتِ لاَ تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ} إلى غير ذلك من الآيات. وأما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له على أنفسهم من الطاعة والاتباع والموالاة، بغير موجب يستوجب ذلك.

تنبيه

فإنه قيل: أثبت الله للشيطان سلطاناً على أوليائه في آيات. كقوله هنا {إِنَّمَا سُلْطَـٰنُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ}، وقوله: {إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ إِلاَّ مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ} فالاستثناء يدل على أن له سلطاناً على من اتبعه من الغاوين: مع أنه نفى عنه السلطان عليهم في آيات أخر. كقوله: {وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَٱتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ}.

وقوله تعالى حاكياً عنه مقرراً له: {فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِىَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَـٰنٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِى}.

فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين:

الأول ـ أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة. فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها، غير أَنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن.

الثاني ـ أن الله لم يجعل له عليهم سلطاناً ابتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلَّطوه على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة. لأن الله يقول: {إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَـٰنِ كَانَ ضَعِيف}. وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم.

ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب). قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوۤاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان آية، بأن نسخ آية أو أنساها، وأتى بخير منها أو مثلها ـ أن الكفار يجعلون ذلك سبباً للطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. بادعاء أنه كاذب على الله، مفتر عليه. زعماً منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء، وهو الرأي المجدد، وأن ذلك مستحيل على الله. فيفهم عندهم من ذلك أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مفتر على الله، زاعمين أنه لو كان من الله لأقره وأثبته، ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه.

والدليل على أن قوله: {بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ} معناه: نسخنا آية وأنسيناها ـ قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَ}، وقوله: {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰإِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ} أي أن تنساه.

والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساها، لا بد أن يأتي ببدل خبر منها أو مثلها ـ قوله تعالى: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَ}، وقوله هنا {بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ}.

وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداء، وهو الرأي المتجدد ـ ظاهر السقوط، واضح البطلان لكل عاقل. لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة، بل الله جل وعلا يشرِّع الحكم وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين، وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة. فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم، الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة. كما أن حدوث المرض بعد الصحة وعكسه، وحدوث الغنى بعد الفقر وعكسه، ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء. لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضي ذلك التغيير في وقته المعين له، على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح.

وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ، وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: {وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} وقوله: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، وقوله: {سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىٰإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ} فقوله: {إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ} بعد قوله: {إِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ} يدل على أنه أعلم بما ينزل. فهو عالم بمصلحة الإنساء، ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسي.

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة:

المسألة الأولى ـ لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعاً، ولا في وقوعه فعلاً، ومن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني ـ فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد. لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم في جميع الزمن. والخطاب الثاني دلَّ على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ. فليس النسخ عنده رفعاً للحكم الأول. وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ: رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن

وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين، زاعمين أنه يلزمه البداء كما بينا. ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل نسخها.

المسألة الثانية ـ لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة. لأن الله جلَّ وعلا يقول: {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِىۤ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نَفْسِىۤ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ إِنِّىۤ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} ـ وبه تعلم أن النسخ بمجرد العقل ممنوع، وكذلك لا نسخ بالإجماع. لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: لأنه ما دام حياً فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ولا حجة معه في قول الأمة، لأن اتِّباعه فرض على كل أحد ولذا لا بد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب المراقي في تعريف الإجماع: وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد

وبعد وفاته ينقطع النسخ. لأنه تشريع، ولا تشريع البتة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما ـ أشار في مراقي السعود أيضاً بقوله في النسخ: فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند

وقوله «بل ينمى إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصاً منسوخ بالإجماع، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع، لا بنفس الإجماع. لما ذكرنا من منع النسخ به شرعاً. وكذلك لا يجوز نسخ الوحي بالقياس على التحقيق، وإليه أشار في المراقي بقوله: ومنه نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس

أي وهو الحق.

المسألة الثالثة ـ اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل، وعزاه غير واحد للجمهور، وعليه درج في المراقي بقوله: وينسخ الخف بما له ثقل وقد يجيء عاريا من البدل

أنه باطل بلا شك. والعجب ممن قال به العلماء الأجلاء مع كثرتهم، مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَ} فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى: {أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيل}، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيث}، {ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ} فقد ربط جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين النسخ، وبين الإتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء. ومعلوم أن الصدق والكذب في الشرطية يتواردان على الربط. فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر.

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَـٰجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَٰكُمْ صَدَقَةً} فإنه نسخ بقوله: {أَءَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَٰكُمْ صَدَقَـٰتٍ}، ولا بدل لهذا المنسوخ.

فالجواب ـ أن له بدلاً، وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها، بدلاً من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر.

المسألة الرابعة ـ اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام المنصوص عليه في قوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} بأثقل منه، وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}. ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ}، بأثقل منه وهو الجلد والرجم المنصوص على الأول منهما في قوله: {ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ}، وعلى الثاني منهما بآية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها ثابتاً، وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: {مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ}، بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله: {ٱأـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ}. وكنسخ قوله تعالى: {وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ}، بقوله: {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَ}. فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر. وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول، المنصوص عليه في قوله:

{وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لازْوَاجِهِم مَّتَـٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ}، بأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، المنصوص عليه في قوله: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرً}.

تنبيه

اعلم ـ أن في قوله جل وعلا: {نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَ} إشكالاً من جهتين:

الأولى ـ أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيراً من الأخف. لأنه أكثر أجراً، أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه، وأقرب إلى القدرة على الامتثال. وكون الأثقل خيراً يقتضي منع نسخه بالأخف، كما أن كون الأخف خيراً يقتضي منع نسخه بالأثقل. لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له، لا ما هو دونه. وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر.

الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله {أَوْ مِثْلِهَ} لأنه يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟ وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟

والجواب عن الإشكال الأول ـ هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر، وذلك فيما إذا كان الأجر كثيراً جداً والامثتال غير شديد الصعوبة، كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بإيجاب الصوم. فإن في الصوم أجراً كثيراً كما في الحديث القدسي «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، والصائمون من خيار الصابرين. لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم. والله يقول: {إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال، وإن عرض ما يقتضي ذلك كمرض أو سفر. فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وتارة تكون الخيرية في الأخف، وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال. فإن الأخف يكون خيراً منه، لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضى الله، وذلك كقوله: {وَإِن تُبْدُواْ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ} فلو لم تنسخ المحاسبة بخطرات القلوب لكان الامتثال صعباً جداً، شاقاً على النفوس، لا يكاد يسلم من الإخلال به، إلى من سلمه الله تعالى ـ فلاشك أن نسخ ذلك بقوله: {لاَ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَ} خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق، وهكذا.

والجواب عن الإشكال الثاني ـ هو أن قوله {أَوْ مِثْلِهَ} يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما. فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجة عن ذاته يكون يها خيراً من المنسوخ، فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ، وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيراً من المنسوخ.

وإيضاحه ـ أن عامة المفسرين يمثلون لقوله {أَوْ مِثْلِهَ} بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام. فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان. لأن كل واحد منهما جهة من الجهات، وهي في حقيقة أنفسها متساوية، فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيراً من المنسوخ بذلك الاعتبار. فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في استقبال بيت المقدس، منها ـ أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النَّبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلتهٰ وتسقط به حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا، وقبلتنا من دينناٰ وتسقط به أيضاً حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه صلى الله عليه وسلم سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس، ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت الله الحرام. فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام، والفرض أنه لم يحول.

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه الحجج الباطلة بقوله: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ثم بين الحكمة بقوله: {لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ}. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته صلى الله عليه وسلم إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى: {قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ}.

المسألة الخامسة ـ اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام:

الأول ـ نسخ التلاوة والحكم معاً، ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن..» الحديث. فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعاً.

الثاني ـ نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفاً، وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما.

الثالث ـ نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ. كآية المصابرة، والعدة، والتخيير بين الصوم والإطعام، وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنفاً.

المسألة السادسة ـ اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه، وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم في هذه المسائل معروف. وممن قال: بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر. لأن الجميع وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام. فإن استقبال بيت المقدس أولاً إنما وقع بالسنة لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَ}. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة. ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكماً بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة الحفد: هما القنوت في الصبح عند المالكية. وقد أوضح صاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا.

وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما. لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئاً جديداً لم يكن موجوداً قبل، فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما.

فقوله تعالى: {قُل لاَ أَجِدُ فِى مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَ أَن يَكُونَ مَيْتَةً}.

يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية. لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك. فإذا صرح النَّبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح «بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبيت تلك الآية النازلة قبله بسنين. لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح.

فالتحقيق إن شاء الله ـ هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين، ودرج على خلافه وفاقا الجمهور صاحب المراقي بقوله: والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب

ومن هنا تعلم ـ أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث «لا وصية لوارث». والعلم عند الله تعالى.

المسألة السابعة ـ اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل. فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولاً إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله؟

فالجواب ـ أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. ويوضح هذا ـ أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده، وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل. وبين أن الحكمة في ذلك: الابتلاء بقوله: {إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَءُ ٱلْمُبِين ُوَفَدَيْنَـٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} ومن أمثلة النسخ قبل التمكن من الفعل: نسخ خمس وأربعين صلاة ليلة الإسراء، بعد أن فرضت الصلاة خمسين صلاة، كما هو معروف. وقد أشار إلى هذه المسألة في مراقي السعود بقوله: والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعاً في صحيح النقل

المسألة الثامنة ـ اعلم أن التحقيق:

أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخاً، وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. بل الزيادة على النص قسمان: قسم مخالف النص المذكور قبله، وهذه الزيادة تكون نسخاً على التحقيق. كزيادة تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع مثلاً، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: {قُل لاَ أَجِدُ فِى مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}. لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في قوله: {فِى مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَ أَن يَكُونَ} ـ صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها. فكون زيادة تحريمها نسخاً أمر ظاهر.

وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول، وهذا لا يكون نسخاً، بل بيان حكم شيء كان مسكوتاً عنه. كتغريب الزاني البكر، وكالحكم بالشاهد، واليمين في الأموال. فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه، فزاد النَّبي حكماً كان مسكوتاً عنه، وهو التغريب. كما أن القرآن في الثاني فيه {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ}. وسكت عن حكم الشاهد واليمين، فزاد النَّبي صلى الله عليه وسلم حكماً كان مسكوتاً عنه. وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله: وليس نسخاً كل ما أفادا فيما رسا بالنص إلا زديادا

وقد قدمنا (في الأنعام) في الكلام على قوله: {قُل لاَ أَجِدُ فِى مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ}.

"قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ *"

تم شرح هذه الأيه في الصفحة التي بعدها بأذن الله

الصفحة رقم 278 من المصحف تحميل و استماع mp3