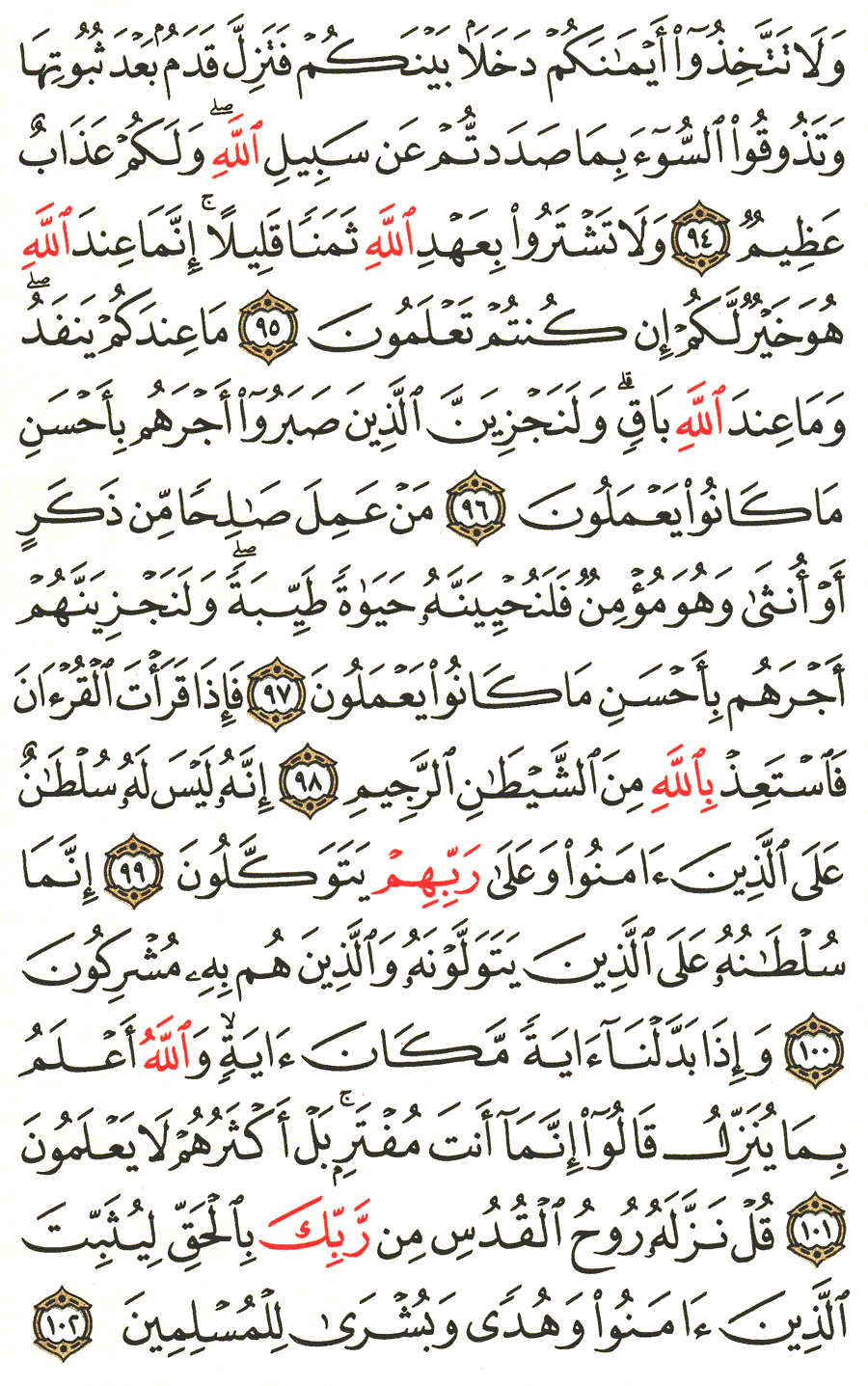

سورة النحل | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 278 من المصحف

ثم لما نهاهم سبحانه عن نقض مطلق الأيمان نهاهم عن نقض أيمان مخصوصة فقال: 94- "ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم" وهي أيمان البيعة. قال الواحدي: قال المفسرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين، واستدلوا على هذا التخصيص بما في قوله: "فتزل قدم بعد ثبوتها" من المبالغة، وبما في قوله: "وتذوقوا السوء بما صددتم" لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام. وعلى تسليم أن هذه الأيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب نزول هذه الآية، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال جماعة من المفسرين: إن هذا تكرير لما قبله لقصد التأكيد والتقرير، ومعنى "فتزل قدم بعد ثبوتها" فتزل قدم من اتخذ يمينه دخلاً عن محجة الحق بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيها. قيل وأفرد القدم للإيذان بأن زلل قدم واحد أي قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم، فكيف بأقدام كثيرة؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر، ويقال لمن أخطأ في شيء زلت به قدمه، ومنه قول الشاعر: تداركتما عبساً وقد ثل عرشها وذبيان قد زلت بأقدامها النعل "وتذوقوا السوء بما صددتم" أي تذوقوا العذاب السيء في الدنيا أو في الآخرة، أو فيهما بما صددتم "عن سبيل الله" أي بسبب صدودكم أنتم عن سبيل الله وهو الإسلام، أو بسبب صدكم لغيركم عن الإسلام، فإن من نقض البيعة وارتد اقتدى به غيره في ذلك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها ولهذا قال: " ولكم عذاب عظيم " أي متبالغ في العظم، وهو عذاب الآخرة إن كان المراد بما قبله عذاب الدنيا.

ثم نهاهم سبحانه عن الميل إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال: 95- "ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً" أي لا تأخذوا في مقابلة عهدكم عوضاً يسيراً حقيراً، وكل عرض دنيوي وإن كان في الصورة كثيراً فهو لكونه ذاهباً زائلاً يسير، ولهذا ذكر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرية ما عند الله فقال: " إنما عند الله هو خير لكم " أي ما عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع، وما عنده في الآخرة من نعيم الجنة الذي لا يزول ولا ينقطع هو خير لهم، ثم علل النهي عن أن يشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً وأن ما عند الله هو خير لهم بقوله: "إن كنتم تعلمون" أي إن كنتم من أهل العلم والتمييز بين الأشياء.

ثم ذكر دليلاً قاطعاً على حقارة عرض الدنيا وخيرية ما عند الله فقال: 96- "ما عندكم ينفد وما عند الله باق" ومعلوم لكل عاقل أن ما ينفد ويزول وإن بلغ في الكثرة إلى أي مبلغ فهو حقير يسير، وما كان يبقى ولا يزول فهو كثير جليل، أما نعيم الآخرة فظاهر، وأما نعيم الدنيا الذي أنعم الله به على المؤمنين فهو وإن كان زائلاً لكنه لما كان متصلاً بنعيم الآخرة كان من هذه الحيثية في حكم الباقي الذي لا ينقطع، ثم قال: "ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" اللام هي الموطئة: أي لنجزينهم بسبب صبرهم على ما نالهم من مشاق التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات. قيل وإنما خص أحسن أعمالهم، لأن ما عداه وهو الحسن مباح، والجزاء إنما يكون على الطاعة، وقيل المعنى: ولنجزينهم بجزاء أشرف وأوفر من عملهم كقوله: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منها من الجزاء الجزيل، لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن، والأحسن بالأحسن. كذا قيل. قرأ عاصم وابن كثير "لنجزين" بالنون. وقرأ الباقون بالياء التحتية. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر في قوله: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم" قال: أنزلت هذه الآية في بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن من أسلم بايع على الإسلام، فقال: "وأوفوا بعهد الله" الآية فلا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها" يقول: بعد تغليظها. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن سعيدة الأسدية كانت تجمع الشعر والليف، فنزلت فيها هذه الآية "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها". وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن حفص مثله، وفي الروايتين جميعاً أنها كانت مجنونة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في سبب نزول الآية قال: كانت امرأة بمكة تسمى خرقاء مكة كانت تغزل فإذا أبرمت غزلها نقضته. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير معناه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "أن تكون أمة هي أربى من أمة" قال: ناس أكثر من ناس. وأخرجوا عن مجاهد في الآية قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنهوا عن ذلك.

هذا شروع في ترغيب كل مؤمن في كل عمل صالح، وتعميم للوعد، ومعنى 97- "من عمل صالحاً" من عمل عملاً صالحاً أي عمل كان، وزيادة التمييز بذكر أو أنثى مع كون لفظ "من" شاملاً لهما لقصد التأكيد والمبالغة في تقرير الوعد، وقيل إن لفظ "من" ظاهر في الذكور، فكان في التنصيص على الذكر والأنثى بيان لشموله للنوعين وجملة "وهو مؤمن" في محل نصب على الحال، جعل سبحانه الإيمان قيداً في الجزاء المذكور لأن عمل الكافر لا اعتداد به لقوله سبحانه: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً" ثم ذكر الجزاء لمن عمل ذلك العمل الصالح فقال: "فلنحيينه حياة طيبة" وقد وقع الخلاف في الحياة الطيبة بماذا تكون؟ فقيل بالرزق الحلال، روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك. وقيل بالقناعة، قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه. وروي أيضاً عن علي وابن عباس. وقيل بالتوفيق إلى الطاعة قاله الضحاك. وقيل الحياة الطيبة هي حياة الجنة. روي عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكي عن الحسن أنه قال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة، وقيل الحياة الطيبة هي السعادة، روي ذلك عن ابن عباس. وقيل هي المعرفة بالله، حكي ذلك عن جعفر الصادق. وقال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التستري: هي أن ينزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره إلى الحق. وقيل هي الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق، وأكثر المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هي في الدنيا لا في الآخرة، لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله: "ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" وقد قدمنا قريباً تفسير الجزاء بالأحسن، ووحد الضمير في لنحيينه وجمعه في ولنجزينهم حملاً على لفظ من، وعلى معناه.

ثم لما ذكر سبحانه العمل الصالح والجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة التي تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوساوس الشيطانية فقال: 98- "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" والفاء لترتيب الاستعاذة عن العمل الصالح، وقيل هذه الآية متصلة بقوله: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" والتقدير: فإذا أخذت في قراءته فاستعذ. قال الزجاج وغيره من أئمة اللغة: معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ وليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن، ومثله: إذا أكلت فقل بسم الله. قال الواحدي: وهذا إجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة، إلا ما روي عن أبي هريرة وابن سيرين وداود ومالك وحمزة من القراء فإنهم قالوا: الاستعاذة بعد القراءة، ذهبوا إلى ظاهر الآية، ومعنى فاستعذ بالله: اسأله سبحانه أن يعيذك من الشيطان الرجيم: أي من وساوسه، وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أنها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهم، لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت عند إرادة غيره أولى، كذا قيل. وتوجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة، لأنه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته، فكيف بسائر أمته؟ وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر في الآية للندب. وروي عن عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الأمر. وقد تقدم الكلام في الاستعاذة مستوفى في أول هذا التفسير.

والضمير في 99- "إنه ليس له سلطان" للشأن أو للشيطان: أي ليس له تسلط "على" إغواء "الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون" وحكى الواحدي عن جميع المفسرين أنهم فسروا السلطان بالحجة. وقالوا: المعنى ليس له حجة على المؤمنين في إغوائهم ودعائهم إلى الضلالة، ومعنى "وعلى ربهم يتوكلون" يفوضون أمورهم إليه في كل قول وفعل، فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم، وإن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته وهذه الجملة تعليل للأمر بالاستعاذة، وهؤلاء الجامعون بين الإيمان والتوكل هم الذين قال فيهم إبليس: "إلا عبادك منهم المخلصين" وقال الله فيهم: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين".

ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان، فقال 100- "إنما سلطانه" أي تسلطه على الإغواء "على الذين يتولونه" أي يتخذونه ولياً ويطيعونه في وساوسه "والذين هم به مشركون" الضمير في به يرجع إلى الله تعالى: أي الذين هم بالله مشركون، وقيل يرجع إلى الشيطان، والمعنى: والذين هم من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله.

101- "وإذا بدلنا آية مكان آية" هذا شروع منه سبحانه في حكاية شبه كفرية ودفعها، ومعنى التبديل: رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها، وهو نسخها بآية سواها. وقد تقدم الكلام في النسخ في البقرة "قالوا" أي كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ "إنما أنت" يا محمد "مفتر" أي كاذب مختلق على الله متقول عليه بما لم يقل حيث تزعم أنه أمرك بشيء، ثم تزعم أنه أمرك بخلافه، فرد الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم فقال: "بل أكثرهم لا يعلمون" شيئاً من العلم أصلاً، أو لا يعلمون بالحكمة في النسخ، فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله سبحانه، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره، ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف.

ثم بين سبحانه لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم افتراه فقال: 102- "قل نزله" أي القرآن المدلول عليه بذكر الآية "روح القدس" أي جبريل، والقدس التطهير، والمعنى: نزله الروح المطهر من أدناس البشرية، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة "من ربك" أي ابتداء تنزيله من عنده سبحانه، و "بالحق" في محل نصب على الحال: أي متلبساً بكونه حقاً ثابتاً لحكمة بالغة "ليثبت الذين آمنوا" على الإيمان، فيقولون: كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا، ولأنهم أيضاً إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان ورسخت عقائدهم. وقرئ "ليثبت" من الإثبات "وهدى وبشرى للمسلمين" وهما معطوفان على محل ليثبت: أي تثبيتاً لهم وهداية وبشارة، وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 278

277ثم لما نهاهم سبحانه عن نقض مطلق الأيمان نهاهم عن نقض أيمان مخصوصة فقال: 94- "ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم" وهي أيمان البيعة. قال الواحدي: قال المفسرون: وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض العهد على الإسلام ونصرة الدين، واستدلوا على هذا التخصيص بما في قوله: "فتزل قدم بعد ثبوتها" من المبالغة، وبما في قوله: "وتذوقوا السوء بما صددتم" لأنهم إذا نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوا غيرهم عن الدخول في الإسلام. وعلى تسليم أن هذه الأيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبب نزول هذه الآية، فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال جماعة من المفسرين: إن هذا تكرير لما قبله لقصد التأكيد والتقرير، ومعنى "فتزل قدم بعد ثبوتها" فتزل قدم من اتخذ يمينه دخلاً عن محجة الحق بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيها. قيل وأفرد القدم للإيذان بأن زلل قدم واحد أي قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم، فكيف بأقدام كثيرة؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر، ويقال لمن أخطأ في شيء زلت به قدمه، ومنه قول الشاعر: تداركتما عبساً وقد ثل عرشها وذبيان قد زلت بأقدامها النعل "وتذوقوا السوء بما صددتم" أي تذوقوا العذاب السيء في الدنيا أو في الآخرة، أو فيهما بما صددتم "عن سبيل الله" أي بسبب صدودكم أنتم عن سبيل الله وهو الإسلام، أو بسبب صدكم لغيركم عن الإسلام، فإن من نقض البيعة وارتد اقتدى به غيره في ذلك فكان فعله سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها ولهذا قال: " ولكم عذاب عظيم " أي متبالغ في العظم، وهو عذاب الآخرة إن كان المراد بما قبله عذاب الدنيا.

ثم نهاهم سبحانه عن الميل إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال: 95- "ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً" أي لا تأخذوا في مقابلة عهدكم عوضاً يسيراً حقيراً، وكل عرض دنيوي وإن كان في الصورة كثيراً فهو لكونه ذاهباً زائلاً يسير، ولهذا ذكر سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرية ما عند الله فقال: " إنما عند الله هو خير لكم " أي ما عنده من النصر في الدنيا والغنائم والرزق الواسع، وما عنده في الآخرة من نعيم الجنة الذي لا يزول ولا ينقطع هو خير لهم، ثم علل النهي عن أن يشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً وأن ما عند الله هو خير لهم بقوله: "إن كنتم تعلمون" أي إن كنتم من أهل العلم والتمييز بين الأشياء.

ثم ذكر دليلاً قاطعاً على حقارة عرض الدنيا وخيرية ما عند الله فقال: 96- "ما عندكم ينفد وما عند الله باق" ومعلوم لكل عاقل أن ما ينفد ويزول وإن بلغ في الكثرة إلى أي مبلغ فهو حقير يسير، وما كان يبقى ولا يزول فهو كثير جليل، أما نعيم الآخرة فظاهر، وأما نعيم الدنيا الذي أنعم الله به على المؤمنين فهو وإن كان زائلاً لكنه لما كان متصلاً بنعيم الآخرة كان من هذه الحيثية في حكم الباقي الذي لا ينقطع، ثم قال: "ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" اللام هي الموطئة: أي لنجزينهم بسبب صبرهم على ما نالهم من مشاق التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ما ينالهم منهم من الإيذاء بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات. قيل وإنما خص أحسن أعمالهم، لأن ما عداه وهو الحسن مباح، والجزاء إنما يكون على الطاعة، وقيل المعنى: ولنجزينهم بجزاء أشرف وأوفر من عملهم كقوله: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها" أو لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى منها من الجزاء الجزيل، لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن، والأحسن بالأحسن. كذا قيل. قرأ عاصم وابن كثير "لنجزين" بالنون. وقرأ الباقون بالياء التحتية. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر في قوله: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم" قال: أنزلت هذه الآية في بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن من أسلم بايع على الإسلام، فقال: "وأوفوا بعهد الله" الآية فلا يحملنكم قلة محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم على الإسلام. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: "ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها" يقول: بعد تغليظها. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن سعيدة الأسدية كانت تجمع الشعر والليف، فنزلت فيها هذه الآية "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها". وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن حفص مثله، وفي الروايتين جميعاً أنها كانت مجنونة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في سبب نزول الآية قال: كانت امرأة بمكة تسمى خرقاء مكة كانت تغزل فإذا أبرمت غزلها نقضته. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير معناه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "أن تكون أمة هي أربى من أمة" قال: ناس أكثر من ناس. وأخرجوا عن مجاهد في الآية قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنهوا عن ذلك.

هذا شروع في ترغيب كل مؤمن في كل عمل صالح، وتعميم للوعد، ومعنى 97- "من عمل صالحاً" من عمل عملاً صالحاً أي عمل كان، وزيادة التمييز بذكر أو أنثى مع كون لفظ "من" شاملاً لهما لقصد التأكيد والمبالغة في تقرير الوعد، وقيل إن لفظ "من" ظاهر في الذكور، فكان في التنصيص على الذكر والأنثى بيان لشموله للنوعين وجملة "وهو مؤمن" في محل نصب على الحال، جعل سبحانه الإيمان قيداً في الجزاء المذكور لأن عمل الكافر لا اعتداد به لقوله سبحانه: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً" ثم ذكر الجزاء لمن عمل ذلك العمل الصالح فقال: "فلنحيينه حياة طيبة" وقد وقع الخلاف في الحياة الطيبة بماذا تكون؟ فقيل بالرزق الحلال، روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك. وقيل بالقناعة، قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبه. وروي أيضاً عن علي وابن عباس. وقيل بالتوفيق إلى الطاعة قاله الضحاك. وقيل الحياة الطيبة هي حياة الجنة. روي عن مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكي عن الحسن أنه قال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة، وقيل الحياة الطيبة هي السعادة، روي ذلك عن ابن عباس. وقيل هي المعرفة بالله، حكي ذلك عن جعفر الصادق. وقال أبو بكر الوراق: هي حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التستري: هي أن ينزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره إلى الحق. وقيل هي الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق، وأكثر المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هي في الدنيا لا في الآخرة، لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله: "ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" وقد قدمنا قريباً تفسير الجزاء بالأحسن، ووحد الضمير في لنحيينه وجمعه في ولنجزينهم حملاً على لفظ من، وعلى معناه.

ثم لما ذكر سبحانه العمل الصالح والجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة التي تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوساوس الشيطانية فقال: 98- "فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" والفاء لترتيب الاستعاذة عن العمل الصالح، وقيل هذه الآية متصلة بقوله: "ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء" والتقدير: فإذا أخذت في قراءته فاستعذ. قال الزجاج وغيره من أئمة اللغة: معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ وليس معناه استعذ بعد أن تقرأ القرآن، ومثله: إذا أكلت فقل بسم الله. قال الواحدي: وهذا إجماع الفقهاء أن الاستعاذة قبل القراءة، إلا ما روي عن أبي هريرة وابن سيرين وداود ومالك وحمزة من القراء فإنهم قالوا: الاستعاذة بعد القراءة، ذهبوا إلى ظاهر الآية، ومعنى فاستعذ بالله: اسأله سبحانه أن يعيذك من الشيطان الرجيم: أي من وساوسه، وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أنها لسائر الأعمال الصالحة عند إرادتها أهم، لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت عند إرادة غيره أولى، كذا قيل. وتوجيه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة، لأنه إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته، فكيف بسائر أمته؟ وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر في الآية للندب. وروي عن عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الأمر. وقد تقدم الكلام في الاستعاذة مستوفى في أول هذا التفسير.

والضمير في 99- "إنه ليس له سلطان" للشأن أو للشيطان: أي ليس له تسلط "على" إغواء "الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون" وحكى الواحدي عن جميع المفسرين أنهم فسروا السلطان بالحجة. وقالوا: المعنى ليس له حجة على المؤمنين في إغوائهم ودعائهم إلى الضلالة، ومعنى "وعلى ربهم يتوكلون" يفوضون أمورهم إليه في كل قول وفعل، فإن الإيمان بالله والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته لهم، وإن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته وهذه الجملة تعليل للأمر بالاستعاذة، وهؤلاء الجامعون بين الإيمان والتوكل هم الذين قال فيهم إبليس: "إلا عبادك منهم المخلصين" وقال الله فيهم: "إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين".

ثم حصر سبحانه سلطان الشيطان، فقال 100- "إنما سلطانه" أي تسلطه على الإغواء "على الذين يتولونه" أي يتخذونه ولياً ويطيعونه في وساوسه "والذين هم به مشركون" الضمير في به يرجع إلى الله تعالى: أي الذين هم بالله مشركون، وقيل يرجع إلى الشيطان، والمعنى: والذين هم من أجله وبسبب وسوسته مشركون بالله.

101- "وإذا بدلنا آية مكان آية" هذا شروع منه سبحانه في حكاية شبه كفرية ودفعها، ومعنى التبديل: رفع الشيء مع وضع غيره مكانه، وتبديل الآية رفعها بأخرى غيرها، وهو نسخها بآية سواها. وقد تقدم الكلام في النسخ في البقرة "قالوا" أي كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ "إنما أنت" يا محمد "مفتر" أي كاذب مختلق على الله متقول عليه بما لم يقل حيث تزعم أنه أمرك بشيء، ثم تزعم أنه أمرك بخلافه، فرد الله سبحانه عليهم بما يفيد جهلهم فقال: "بل أكثرهم لا يعلمون" شيئاً من العلم أصلاً، أو لا يعلمون بالحكمة في النسخ، فإنه مبني على المصالح التي يعلمها الله سبحانه، فقد يكون في شرع هذا الشيء مصلحة مؤقتة بوقت، ثم تكون المصلحة بعد ذلك الوقت في شرع غيره، ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعرفوا أن ذلك وجه الصواب ومنهج العدل والرفق واللطف.

ثم بين سبحانه لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن ذلك لم يكن من عند الله، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم افتراه فقال: 102- "قل نزله" أي القرآن المدلول عليه بذكر الآية "روح القدس" أي جبريل، والقدس التطهير، والمعنى: نزله الروح المطهر من أدناس البشرية، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة "من ربك" أي ابتداء تنزيله من عنده سبحانه، و "بالحق" في محل نصب على الحال: أي متلبساً بكونه حقاً ثابتاً لحكمة بالغة "ليثبت الذين آمنوا" على الإيمان، فيقولون: كل من الناسخ والمنسوخ من عند ربنا، ولأنهم أيضاً إذا عرفوا ما في النسخ من المصالح ثبتت أقدامهم على الإيمان ورسخت عقائدهم. وقرئ "ليثبت" من الإثبات "وهدى وبشرى للمسلمين" وهما معطوفان على محل ليثبت: أي تثبيتاً لهم وهداية وبشارة، وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال لغيرهم.

الصفحة رقم 278 من المصحف تحميل و استماع mp3