سورة الكهف | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 294 من المصحف

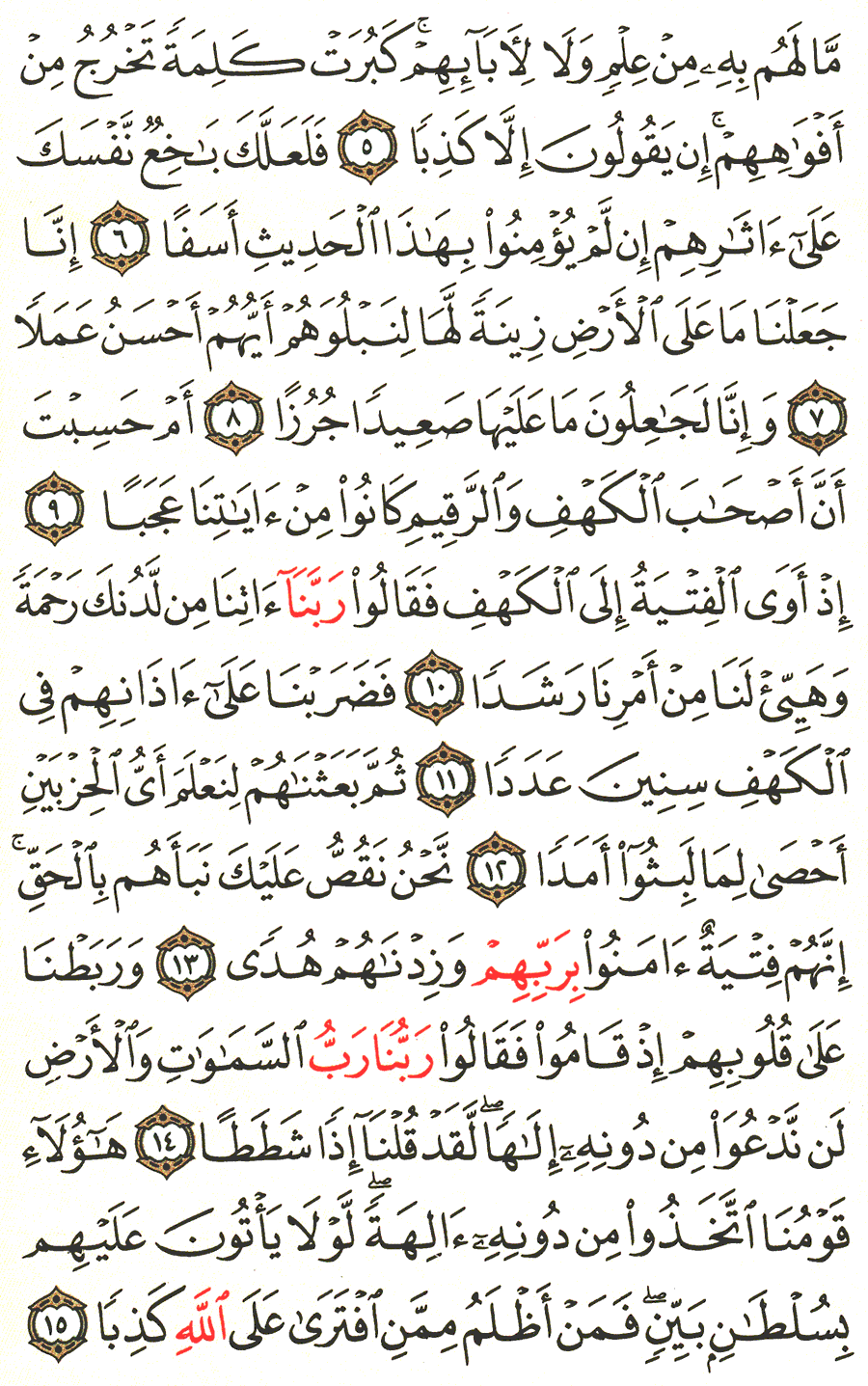

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 294 مَّا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لأبَآئِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبً

تقدم شرحها مع اليات التي قبلها في الصفحة السابقه

{فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفاً * إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلاٌّرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً * وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُز}

قوله تعالى: {فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَف}. اعلم أولاً ـ أن لفظة «لعل» تكون للترجي في المحبوب، وللإشفاق في المحذور. واستظهر أبو حيان في البحر المحيط ـ أن «لعل» في قوله هنا {فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ} للإشفاق عليه صلى الله عليه وسلم أن يبخع نفسه لعدم إيمانهم به.

وقال بعضهم: إن «لعل» في الآية للنهي. وممن قال به العسكري، وهو معنى كلام ابن عطية كما نقله عنهما صاحب البحر المحيط.

وعلى هذا القول فالمعنى: لا تبخع نفسك لعدم إيمانهم. وقيل: هي في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وإتيان لعل للاستفهام مذهب كوفي معروف.

وأظهر هذه الأقوال عندي في معنى «لعل» أن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليهم.

وإطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام.

ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحاً عن ذلك. كقوله: {فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ} ، وقوله: {وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} ، وقوله: {فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ} إلى غير ذلك من الآيات وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

والباخع: المهلك: أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم ومنه قول ذي الرمة:

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر

كما تقدم.

وقوله {عَلَىٰ ءاثَـٰرِهِمْ} ـ قال القرطبي: آثارهم جمع أثر. ويقال إثر. والمعنى: على أثر توليهم وإعراضهم عنك.

وقال أبو حيان في البحر: ومعنى «على آثارهم» من بعدهم، أي بعد يأسك من إيمانهم. أو بعد موتهم على الكفر. يقال: مات فلان على أثر فلان. أي بعده.

وقال الزمخشري: شبهه وإباهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به، وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم، وتلهفاً على فراقهمٰ والأسف هنا: شدة الحزن. وقد يطلق الأسف على الغضبٰ كقوله: {فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ} .

فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة ـ فاعلم أن ما ذكره فيها جل وعلا من شدة حزن نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم، وعن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخر كثيرة، كقوله: {فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ} ، وكقوله: {لَعَلَّكَ بَـٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} ، وكقوله: {وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ} ، وكقوله: {فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ} ، وكقوله: {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ} ، وكقوله {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ} كما قدمناه موضحاً.

وقوله في هذه الآية الكريمة {أَسَف} مفعول من أجله، أي مهلك نفسك من أجل الأسف. ويجوز إعرابه حالاً. أي في حال كونك آسفاً عليهم. على حد قوله في الخلاصة: ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

قوله تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلاٌّرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاًوَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُز}. قال الزمخشري في معنى هذه الآية الكريمة: «ما عليها» يعني ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها.

وقال بعض العلماء: كل ما على الأرض زينة لها من غير تخصيص. وعلى هذا القول ـ فوجه كل الحيات وغيرها مما يؤدي زينة للأرض. لأنه يدل على وجود خالقه، واتصافه بصفات الكمال والجلال، ووجود ما يحصل به هذا العلم في شيء زينة له.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان المذكورة فيه ـ أن يذكر لفظ عام ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه، كقوله تعالى: {ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰئِرَ ٱللَّهِ} . مع تصريحه بأن البدن داخلة في هذا العموم بقوله {وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَـٰهَا لَكُمْ مِّن شَعَـٰئِرِ ٱللَّهِ} .

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله في هذه الآية الكريمة: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلاٌّرْضِ زِينَةً لَّهَ} قد صرح في مواضع أخر ببعض الأفراد الداخلة فيه، كقوله تعالى: {ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَ} ، وقوله: {وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} ، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {صَعِيد} أي أرضاً بيضاء لانبات بها. وقد قدمنا معنى «الصعيد» بشواهده العربية في سورة «المائدة».

والجرز: الأرض التي لانبات بها كما قال تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلاٌّرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَـٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلاَ يُبْصِرُونَ} ومنه قول ذي الرمة: طوى النحز والأجراز ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع

لأن مراده «بالأجراز» الفيافي التي لا نبات فيها، والأجراز: جمع جرزة، والجرزة: جمع جرز، فهو جمع الجمع للجرز، كما قاله الجوهري في صحاحه.

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة {وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَ} من هذه الزينة صعيداً أو جرزاً، أي مثل أرض بيضاء لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته، وإماطة حسنه، وإبطال ما به ـ كان زينة من إماتة الحيوان، وتجفيف النبات والأشجار اهـ.

وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبيناً في مواضع أخر، كقوله: {إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلاٌّرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلاٌّنْعَـٰمُ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلاٌّرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلاٌّمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلآيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} ، وكقوله تعالى: {وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلاٌّرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّياحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرً} إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة {لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَل} أي لنختبرهم على ألسنة رسلنا.

وهذه الحكمة التي ذكرها هنا لجعل ما على الأرض زينة لها وهي الابتلاء في إحسان العمل ـ بين في مواضع أخر أنها هي الحكمة في خلق الموت والحياة والسموات والأرض، قال تعالى: {تَبَارَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ} ، وقال تعالى: {وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَل} .

وقد بين صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» كما تقدم.

وهذا الذي أوضحنا من أنه جل وعلا جعل ما على الأرض زينة لها ليبتلى خلقه، ثم يهلك ما عليها ويجعله صعيداً جرزاً ـ فيه أكبر واعظ للناس، وأعظم زاجر عن اتباع الهوى، وإيثار الفاني على الباقي، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».

{أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَـٰتِنَا عَجَبًا * إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا * فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِى

ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا * ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ

الحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدً}

قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَـٰتِنَا عَجَبً}. {ٱلاْرْضِ أَمْ} في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة عن التحقيق، ومعناها عند الجمهور «بل والهمزة» وعند بعض العلماء بمعنى «بل» فقط، فعلى القول الأول فالمعنى: بل أحسبت، وعلى الثاني ـ فالمعنى: بل حبست، فهي على القول الأول جامعة بين الإضراب والإنكار. وعلى الثاني ـ فهي للإضراب الانتقالي فقط.

وأظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة: أن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها الناس وعجبوا منها، فليست شيئاً عجباً بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعنا، فإن خلقنا للسموات والأرض، وجعلنا ما على الأرض زينة لها، وجعلنا إياها بعد ذلك صعيداً جرزاً ـ أعظم وأوجب مما فعلنا بأصحاب الكهف، ومن كوننا أنمناهم هذا الزمن الطويل، ثم بعثناهم، ويدل لهذا الذي ذكرنا آيات كثيرة:

منها ـ أنه قال: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلاٌّرْضِ زِينَةً لَّهَ} إلى قوله ـ {صَعِيداً جُرُز} ، ثم أتبع ذلك بقوله: {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَـٰبَ ٱلْكَهْفِ}، فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا عجب فيها بالنسبة إلى ما خلقنا مما هو أعظم منها.

ومنها ـ أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق الناس، ومن خلق الأعظم فهو قادر على الأصغر بلا شك، كقوله تعالى: {لَخَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ أَكْـبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ} ، وكقوله: {أَءَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَـٰهَ} إلى قوله {مَتَـٰعاً لَّكُمْ وَلاًّنْعَـٰمِكُمْ} كما قدمناه مستوفى في سورة «البقرة والنحل».

ومن خلق هذه المخلوقات العظام: كالسماء والأرض وما فيهما ـ فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلة، ثم بعثه إياهم، كما هو واضح.

والكهف: النقب المتسع في الجبل، فإن لم يك واسعاً فهو غار. وقيل: كل غار في جبل: كهف. وما يروى عن أنس من أن الكهف نفس الجبل غريب، غير معروف في اللغة.

واختلف العلماء في المراد بـ {الرقيم} في هذه الآية على أقوال كثيرة، قيل: الرقيم اسم كلبهم، وهو اعتقاد أمية بن أبي الصلت حيث يقول: وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهم والقوم في الكهف همد

وعن الضحاك ـ أن الرقيم: بلدة بالروم، وقيل: اسم الجبل الذي فيه الكهف. وقيل: اسم للوادي الذي فيه الكهف. والأقوال فيه كثيرة. وعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الرقيم؟ أكتاب أم بنيان؟.

وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن: أن الرقيم معناه: المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول، من رقمت الكتاب إذا كتبته، ومنه قوله تعالى: {كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ} . سواء قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، أو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم. والعلم عند الله تعالى.

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين: أحدهما معطوف على الآخر، خلافاً لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة، وأصحاب الرقيم طائفة أخرى وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف ولم يذكر له شيئاً عن أصحاب الرقيم: وخلافاً لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه، فدعو الله بأعمالهم الصالحة: وهم البار بوالديه، والعفيف، والمستأجر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح، إلا أن تفسير الآية بأنهم هم المراد ـ بعيد كما ترى.

واعلم أن قصة أصحاب الكهف وأسماءهم، وفي أي محل من الأرض كانوا ـ كل ذلك لم يثبت فيه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القرآن، وللمفسرين في ذلك أخبار كثيرة إسرائيلية أعرضنا عن ذكرها لعدم الثقة بها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {ءايَـٰتِنَا عَجَبً} صفة المحذوف، أي شيئاً عجباً. أو آية عجباً.

وقوله: {مِنْ ءايَـٰتِنَ} في موضع الحال. وقد تقرر في فن النحو أن نعت النكرة إذا تقدم عليها صار حالاً، وأصل المعنى: كانوا عجباً كائناً من آياتنا، فلما قدم النعت صار حالاً. قوله تعالى: {إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من صفة أصحاب الكهف ـ أنهم فتية، وأنهم أووا إلى الكهف، وأنهم دعوا ربهم هذا الدعاء العظيم الشامل لكل خير، وهو قوله عنهم {رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدً}.

وبين في غير هذا الموضع أشياء أخرى من صفاتهم وأقوالهم، كقوله: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًى} إلى قوله {يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّىءْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقً} و {إِذْ} في قوله هنا {إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ} منصوبة بـ {ٱذْكُرْ} مقدراً. وقيل: بقوله {عَجَبً} ومعنى قوله {إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ} أي جعلوا الكهف مأوى لهم ومكان اعتصام.

ومعنى قوله: {ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً} أي أعطنا رحمة من عندك. والرحمة هنا تشمل الرزق والهدى والحفظ مما هربوا خائفين منه من أذى قومهم، والمغفرة.

والفتية: جمع فتى جمع تكسير، وهو من جموع القلة. ويدل لفظ الفتية على قلتهم، وأنهم شباب لا شيب، خلافاً لما زعمه ابن السراج من: أن الفتية اسم جمع لا جمع تكسير. وإلى كون مثل الفتية جمع تكسير من جموع القلة ـ أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله: أفعلة أفعل ثم فعله كذاك أفعال جموع قلة

والتهيئة: التقريب والتيسير: أي يسر لنا وقرب لنا من أمرنا رشداً. والرشد: الاهتداء والديمومة عليه. و {مِنْ} في قوله {مِنْ أَمْرِنَ} فيها وجهان: أحدهما ـ أنها هنا للتجريد، وعليه فالمعنى: اجعل لنا أمرنا رشداً كله. كما تقول: لقيت من زيد أسداً. ومن عمرو بحراً.

والثاني أنها للتبعيض. وعليه فالمعنى: واجعل لنا بعض أمرنا. أي وهو البعض الذي نحن فيه من مفارقة الكفار رشداً حتى نكون بسببه راشدين مهتدين.

قوله تعالى {فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ـ أنه ضرب على آذان أصحاب الكهف سنين عدداً. ولم يبين قدر هذا العدد هنا، ولكنه بينه في موضع آخر. وهو قوله: {وَلَبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعً} .

وضربه جل وعلا على آذانهم في هذه الآية كناية عن كونه أنامهم ومفعول «ضربنا» محذوف، أي ضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً من السماع فلا يسمعون شيئاً يوقظهم. والمعنى: أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات.

وقوله {سِنِينَ عَدَدً} على حذف مضاف. أي ذات عدد، أو مصدر بمعنى اسم المفعول، أي سنين معدودة. وقد ذكرنا الآية المبينة لقدر عددها بالسنة القمرية والشمسية، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: {وَٱزْدَادُواْ تِسْعً}.

وقال أبو حيان في البحر في قوله {فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءاذَانِهِمْ} عبر بالضرب ليدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم، ومنه {ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ} وضرب الجزية وضرب البعث. وقال الفرزدق: ضرب عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المنزل

وقال الأسود بن يعفر: ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت على الأرض بالأسداد

وقال الآخر: إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج

وذكر الجارحة التي هي الآذان، إذ هي يكون منها السمع، لأنه لا يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع. وفي الحديث: «ذلك رجل بال الشيطان في أذنه» أي استثقل نومه جداً حتى لا يقوم بالليل ا هـ كلام أبي حيان. قوله تعالى: {ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدً}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من حكم بعثه لأصحاب الكهف بعد هذه النومة الطويلة ـ أن يبين للناس أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أحصى لذلك وأضبط له. ولم يبين هنا شيئاً عن الحزبين المذكورين.

وأكثر المفسرين على أن أحد الحزبين ـ هم أصحاب الكهف. والحزب الثاني ـ هم أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ بأمر الفتية. وقيل: هما حزبان من أهل المدينة المذكورة، كان منهم مؤمنون وكافرون. وقيل: هما حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف. اختلفوا في مدة لبثهم، قاله الفراء: وعن ابن عباس: الملوك الذين تداولوا ملك المدينة حزب، وأصحاب الكهف حزب. إلى غير ذلك من الأقوال.

والذي يدل عليه القرآن: أن الحزبين كليهما من أصحاب الكهف. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وذلك في قوله تعالى: {وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} . وكأن الذين قالوا {فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامً} هم الذين علموا أن لبثهم قد تطاول. ولقائل أن يقول: قوله عنهم {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} يدل على أنهم لم يحصوا مدة لبثهم. والله تعالى أعلم.

وقد يجاب عن ذلك بأن رد العلم إلى الله لا ينافى العلم، بدليل أن الله أعلم نبيه بمدة لبثهم في قوله: {وَلَبِثُواْ فِى كَهْفِهِمْ} ، ثم أمره برد العلم إليه في قوله: {قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُو} .

وقوله {بَعَثْنَـٰهُمْ} أي من نومتهم الطويلة. والبعث: التحريك من سكون، فيشمل بعث النائم والميت، وغير ذلك.

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع، ويكون لذلك الشيء حكم أخر مذكورة في مواضع أخرى ـ فإنا نبينها. ومثلنا لذلك، وذكرنا منه أشياء متعددة في هذا الكتاب المبارك.

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم إظهاره للناس: أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً. وقد بين لذلك حكماً أخر في غير هذا الموضع.

منها ـ أن يتساءلوا عن مدة لبثهم، كقوله: {وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ} .

ومنها ـ إعلام الناس أن البعث حق، وأن الساعة حق لدلالة قصة أصحاب الكهف على ذلك. وذلك في قوله: {وَكَذٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوۤاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لاَ رَيْبَ فِيهَ} .

واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة {ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ لِنَعْلَمَ} الآية ـ لا يدل على أنه لم يكن عالماً بذلك قبل بعثهم، وإنما علم بعد بعثهم. كما زعمه بعض الكفرة الملاحدةٰ بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، لا يخفى عليه من ذلك شيء. والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثر.

وقد قدمنا ـ أن من أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد بالاختبار والابتلاء علماً جديداً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ـ قوله تعالى في آل عمران: {وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ} فقوله {وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ} بعد قوله {وَلِيَبْتَلِىَ} دليل واضح في ذلك.

وإذا حققت ذلك فمعنى {لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ} أي نعلم ذلك علماً يظهر الحقيقة للناس، فلا ينافى أنه كان عالماً به قبل ذلك دون خلقه.

واختلف العلماء في قوله {أَحْصَىٰ} فذهب بعضهم إلى أنه فعل ماض و«أَمداً» مفعوله «وما» في قوله «لما لبثوا» مصدرية. وتقرير المعنى على هذا: لنعلم أن الحزبين ضبط أمداً للبثهم في الكهف.

وممن اختار أن {أَحْصَىٰ} فعل ماض: الفارسي والزمخشري. وابن عطية وغيرهم.

وذهب بعضهم إلى أن {أَحْصَىٰ} صيغة تفضيل، «وأمداً» تمييز. وممن اختاره الزجاج والتبريزي وغيرهما. وجوز الحوفى وأبو البقاء الوجهين.

والذين قالوا: إن {أَحْصَىٰ} فعل ماض قالوا: لا يصح فيه أن يكون صيغة تفضيل. لأنها لا يصح بناؤها هي ولا صيغة فعل التعجب قياساً إلا من الثلاثي، «وأحصى» رباعي فلا تصاغ منه صيغة التفضيل ولا التعجب قياساً. قالوا: وقولهم: ما أعطاه وما أولاه للمعروف، وأعدى من الجرب، وأفلس من ابن المذلق ـ شاذ لا يقاس عليه، فلا يجوز حمل القرآن عليه.

واحتج الزمخشري في الكشاف أيضاً لأن {أَحْصَىٰ} ليست صيغة تفضيل ـ بأن {أَمَدً} لا يخلو: إما أن ينتصب بأفعل ـ فأفعل لا يعمل. وإما أن ينتصب بـ {لَبِثُو} فلا يسد عليه المعنى أن لا يكون سديداً على ذلك القول، وقال: فإن زعمت نصبه بإضمار فعل يدل عليه {أَحْصَىٰ} كما أضمر في قوله: * وأضرب منا بالسيوف القوانسا *

أي نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهو قريب حيث أبيت أن يكون {أَحْصَىٰ} فعلاً،

ثم رجعت مضطراً إلى تقديره وإضماره ـ انتهى كلام الزمخشري.

وأجيب من جهة المخالفين عن هذا كله قالوا: لا نسلم أن صيغة التفضيل لا تصاغ من غير الثلاثي، ولا نسلم أيضاً لأنها لا تعمل.

وحاصل تحرير المقام في ذلك ـ أن في كون صيغة التفضيل تصاغ من «أفعل» كما هنا، أو لا تصاغ منه. ثلاثة مذاهب لعلماء النحو:

الأول ـ جواز بنائها من أفعل مطلقاً، وهو ظاهر كلام سيبويه، وهو مذهب أبي إسحاق كما نقله عنه أبو حيان في البحر.

والثاني ـ لا يبنى منه مطلقاً، وما سمع منه فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وهو الذي درج عليه ابن مالك في الخلاصة بقوله: وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر

كما قدمناه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله: {فَهُوَ فِى ٱلاٌّخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيل} .

الثالث ـ تصاغ من أفعل إذا كانت همزتها لغير النقل خاصة. كأظلم الليل، وأشكل الأمر. لا إن كانت الهمزة للنقل فلا تصاغ منها، وهذا هو اختيار أبي الحسن بن عصفور. وهذه المذاهب مذكورة بأدلتها في كتب النحو وأما قول الزمخشري: فأفعل لا يعمل فليس بصحيح. لأن صيغة التفضيل تمل في التمييز بلا خلاف، وعليه درج في الخلاصة بقوله:

والفاعل المعنى انصبن بأفعلا مفضلاً كأنت أعلى منزلا

و {أَمَدً} تمييز كما تقدم. فنصبه بصيغة التفضيل لا إشكال فيه. وذهب الطبري إلى أن: {أَمَدً} منصوب بـ {لَبِثُو} وقال ابن عطية: إن ذلك غير متجه.

وقال أبو حيان: قد يتجه ذلك. لأن الأمد هو الغاية، ويكون عبارة عن المدة من حيث إن المدة غاية. و {مَ} بمعنى الذي، و {أَمَدً} منتصب على إسقاط الحرف. أي لما لبثوا من أمد، أي مدة. ويصير من أمد تفسيراً لما انبهم في لفظ {مَا لَبِثُو} كقوله {مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ} ، {مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ} ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل.

قال مقيده عفا الله عنه: إطلاق الأمد على الغاية معروف في كلام العرب ومنه قول نابغة ذبيان: إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد

وقد قدمنا في سورة «النساء» ـ أن علي بن سليمان الأخفش الصغير أجاز النصب بنزع الخافض عند أمن اللبس مطلقاً. ولكن نصب قوله {أَمَدً}، بقوله {لَبِثُو} غير سديد كما ذكره الزمخشري وابن عطية وكما لا يخفى ا هـ.

وأجاز الكوفيون نصب المفعول بصيغة التفضيل، وأعربوا قول العباس بن مرداس السلمي: فلم أر مثل الحي حياً مصبحا ولا مثلنا يوم التقينا فوارسا

أكر وأحمي الحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا

بأن «القوانس» مفعول به لصيغة التفضيل التي هي أضرب. قالوا ولا حاجة لتقدير فعل محذوف ومن قال هنا قال بعض النحويين: إن {مِنْ} في قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ} منصوب بصيغة التفضيل قبله نصب المفعول به.

قال مقيده عفا الله عنه، وغفر له: ومذهب الكوفيين هذا أجرى عندي على المعنى المعقول. لأن صيغة التفضيل فيها معنى المصدر الكامن فيها فلا مانع من عملها عمله.

ألا ترى أن قوله: وأضرب منا بالسيوف القوانسا معناه: يزيد ضربنا بالسيوف القوانس على ضرب غيرنا، كما هو واضح. وعلى هذا الذي قررنا فلا مانع من كون {أَمَدً} منصوب بـ {أَحْصَىٰ} نصب المفعول به على أنه صيغة تفضيل. وإن كان القائلون بأن {أَحْصَىٰ} صيغة تفضيل أعربوا {أَمَدً} بأنه تمييز.

تنبيه

فإن قيل: ما وجه رفع {أَيُّ} من قوله: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ} ، مع أنه في محل نصب لأنه مفعول به؟ فالجواب ـ أن العلماء في ذلك أجوبة، منها، أن {أَيُّ} فيها معنى الاستفهام، والاستفهام يعلق الفعل عن مفعوليه كما قال ابن مالك في الخلاصة عاطفاً على ما يعلق الفعل القلبي عن مفعوليه: وإن ولا لام ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذاله انحتم

ومنها ـ ما ذكره الفخر الرازي وغيره: من أن الجملة بمجموعها متعلق العلم. ولذلك السبب لم يظهر عمل قوله {لَنَعْلَمُ} في لفظة {أَيُّ} بل بقيت على ارتفاعها. ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول كما ترى.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أوجه الأعاريب عندي في الآية: أن لفظة {أَيُّ} موصولة استفهامية. و {أَيُّ} مبنية لأنها مضافة، وصدر صلتها محذوف على حد قوله في الخلاصة:

أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف

ولبنائها لم يظهر نصبها. وتقدير المعنى على هذا: لنعلم الحزب الذي هو أحصى لما لبثوا أمداً ونميزه عن غيره. و {أَحْصَىٰ} صيغة تفضيل كما قدمنا توجيهه. نعم، للمخالف أن يقول: إن صيغة التفضيل تقتضى بدلالة مطابقتها الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه في أصل الفعل، وأحد الحزبين لم يشارك الآخر في أصل الإحصاء لجهله بالمدة من أصلها، وهذا مما يقوي قول من قال: إن {أَحْصَىٰ} أفعل، والعلم عند الله تعالى.

فإن قيل: أي فائدة مهمة في معرفة الناس للحزب المحصى أمد الليث من غيره، حتى يكون علة غائية لقوله، {ثُمَّ بَعَثْنَـٰهُمْ لِنَعْلَمَ} ؟ وأي فائدة مهمة في مساءلة بعضهم بعضاً، حتى يكون علة غائية لقوله: {وَكَذٰلِكَ بَعَثْنَـٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ} ؟.

فالجواب ـ أنا لم نر من تعرض لهذا. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم ـ أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أحصى أمداً لما لبثوا، ومساءلة بعضهم بعضاً عن ذلك، يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفتية، وأن الله ضرب على آذانهم في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً، ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم. لم يتغير لهم حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على كمال قدرته، وعلى البعث بعد الموت. ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائبة والله تعالى أعلم.

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إِلـٰهاً لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا * هَـٰؤُلاۤءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذْواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةً لَّوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَـٰنٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا *

سيتم شرحها في الصفحه التي بعدها ان شاء الله

الصفحة رقم 294 من المصحف تحميل و استماع mp3