سورة طه | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 320 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 320

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

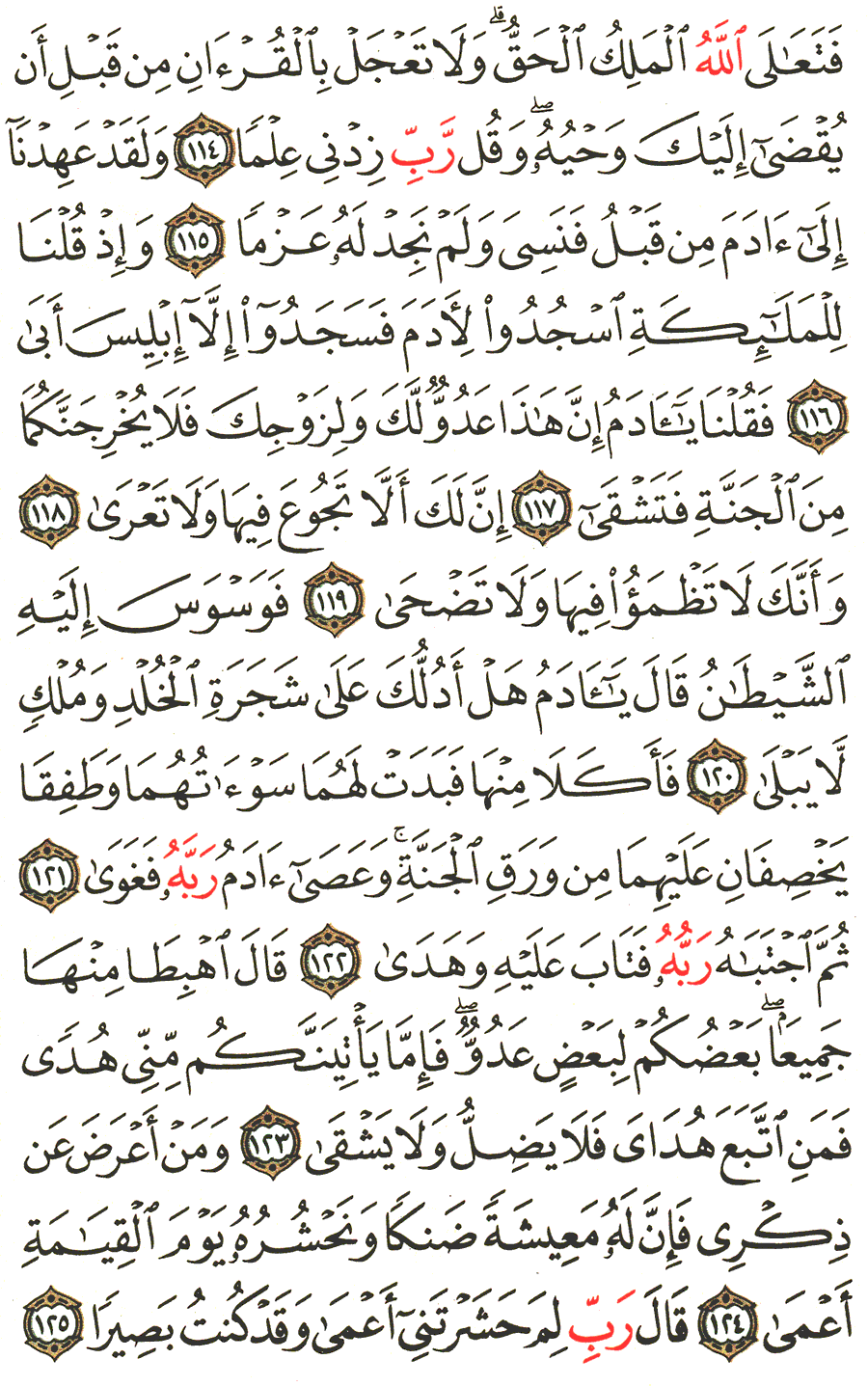

{فَتَعَـٰلَىٰ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلاَ تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءانِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْماً * وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لأَدَمَ فَسَجَدُوۤاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ * فَقُلْنَا يٰأادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ * إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ * وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ * فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يٰأادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَىٰ}

قوله تعالى: {وَلاَ تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءانِ مِن قَبْلِ إَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْم} . كان النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على حفظ القرآن. فأرشده الله في هذه الآية إلى ما ينبغي. فنهاه عن العجلة بقراءة القرآن مع جبريل، بل أمره أن ينصت لقراءة جبريل حتى ينتهي، ثم يقرؤه هو بعد ذلك، فإن الله ييسر له حفظه. وهذا المعنى المشار إليه في هذه الآية أوضحه الله في غير هذا الموضع. كقوله في «القيامة»: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} وقال البخاري في صحيحه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى: {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ} قال: جمعه لك في صدرك، ونقرأه {فَإِذَا قَرَأْنَـٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُ} قال:

فاستمع له وأنصت {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} ثم علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع. فإذا انطلق جبريل قرأه النَّبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه ـ ا هـ. قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْم} . قوله: {وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰ ءَادَمَ} أي أوصيناه ألا يقرب تلك الشجرة. وهذا العهد إلى آدم الذي أجمله هنا بينه في غير هذا الموضع، كقوله في سورة «البقرة»: {وَقُلْنَا يَاءَادَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلْظَّـٰلِمِينَ} فقوله: {وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ} هو عهده إلى آدم المذكور هنا.

وقوله في «الأعراف»: {وَيَـٰأادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ} .

وقوله تعالى: {فَنَسِىَ} فيه للعلماء وجهان معروفان: أحدهما ـ أن المراد بالنسيان الترك، فلا ينافي كون الترك عمداً. والعرب تطلق النسيان وتريد به الترك ولو عمداً، ومنه قوله تعالى: {قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَىٰ} فالمراد في هذه الآية: الترك قصداً. وكقوله تعالى: {فَٱلْيَوْمَ نَنسَـٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـٰذَا وَمَا كَانُواْ بِأايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ} ، وقوله تعالى: {فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَآ إِنَّا نَسِينَـٰكُمْ وَذُوقُـواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} ، وقوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَـٰهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} ، وقوله تعالى: {وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا وَمَأْوَاكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّـٰصِرِينَ} . وعلى هذا فمعنى قوله: {فَنَسِىَ} أي ترك الوفاء بالعهد، وخالف ما أمره الله به من ترك الأكل من تلك الشجرة، لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده.

والوجه الثاني ـ هو أن المراد بالنسيان في الآية: النسيان الذي هو ضد الذكر، لأن إبليس لما أقسم له بالله أنه له ناصح فيما دعاه إليه من الأكل من الشجرة التي نهاه ربه عنها ـ غره وخدعه بذلك، حتى أنساه العهد المذكور. كما يشير إليه قوله تعالى: {وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ فَدَلَّـٰهُمَا بِغُرُورٍ} . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي رواه عنه ابن أبي حاتم ا هـ. ولقد قال بعض الشعراء: وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب

أما على القول الأول فلا إشكال في قوله: {وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ} وأما على الثاني ففيه إشكال معروف. لأن الناسي معذور فكيف يقال فيه {وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ}. وأظهر أوجه الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذوراً بالنسيان. وقد بينت في كتابي (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة الدالة على أن العذر بالنسيان والخطإ والإكراه من خصائص هذه الأمة. كقوله هنا {فَنَسِىَ} مع قوله {وَعَصَىٰ} فأسند إليه النسيان والعصيان، فدل على أنه غير معذور بالنسيان. ومما يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَ} قال الله نعم قد فعلت. فلو كان ذلك معفواً عن جميع الأمم لما كان لذكره على سبيل الامتنان وتعظيم المنة عظيم موقع. ويستأنس لذلك بقوله: {كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَ} ويؤيد ذلك حديث: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فقوله «تجاوز لي عن أمتي» يدل على الاختصاص بأمته. وليس مفهوم لقب. لأن مناط التجاوز عن ذلك هو ما خصه الله به من التفضيل على غيره من الرسل.

والحديث المذكور وإن أعله الإمام أحمد وابن أبي حاتم فله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. ولم يزل علماء الأمة قديماً وحديثاً يتلقونه بالقبول. ومن الأدلة على ذلك حديث طارق بن شهاب المشهور في الذي دخل النار في ذباب قربه مع أنه مكره وصاحبه الذي امتنع من تقريب شيء للصنم ولو ذباباً قتلوه. فدل ذلك على أن الذي قربه مكره. لأنه لو لم يقرب لقتلوه كما قتلوا صاحبه، ومع هذا دخل النار فلم يكن إكراهه عذراً. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى عن أصحاب الكهف: {إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوۤاْ إِذًا أَبَدً} فقوله: {يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِى مِلَّتِهِمْ} دليل على الإكراه، وقوله: {وَلَن تُفْلِحُوۤاْ إِذًا أَبَدً} دليل على عدم العذر بذلك الإكراه. كما أوضحنا ذلك في غير هذا الموضع.

واعلم أن في شرعنا ما يدل على نوع من التكليف بذلك في الجملة، كقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} . فتحرير الرقبة هنا كفارة لذلك القتل خطإ. والكفارة تشعر بوجود الذنب في الجملة. كما يشير إلى ذلك قوله في كفارة القتل خطأ {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيم} فجعل صوم الشهرين بدلاً من العتق عند العجز عنه. وقوله بعد ذلك {تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ} يدل على أن الله هناك مؤاخذه في الجملة بذلك الخطأ، مع قوله: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ} وما قدمنا من حديث مسلم: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ {لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَ} قال الله نعم قد فعلت، فالمؤاخذة التي هي الإثم مرفوعة والكفارة المذكورة. قال بعض أهل العلم: هي بسبب التقصير في التحفظ والحذر من وقوع الخطإ والنسيان، والله جل وعلا أعلم.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ} هو ونحوه من الآيات مستند من قال من أهل الأصول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ. لأنهم يتدراكونها بالتوبة والإنابة إلى الله حتى تصير كأنها لم تكن.

واعلم أن جميع العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ. واختلفوا في عصمتهم من الصغائر التي لا تعلق لها بالتبليغ اختلافاً مشهوراً معروفاً في الأصول. ولا شك أنهم صلوات الله عليهم وسلامه إن وقع منهم بعض الشيء فإنهم يتداركونه بصدق الإنابة إلى الله حتى يبلغوا بذلك درجة أعلا من درجة من لم يقع منه ذلك. كما قال هنا: {وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ} ثم أتبع ذلك بقوله: {ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ} . وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْم} يدل على أن أبانا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس من الرسل الذين قال الله فيهم {فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ} وهم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: هم جميع الرسل. وعن ابن عباس وقتادة {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْم} أي لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة ومواظبة على التزام الأمر.

وأقوال العلماء راجعة إلى هذا، والوجود في قوله: {لَمْ * نَجِدْ} قال أبو حبان في البحر: يجوز أن يكون بمعنى العلم، ومفعولاه {لَهُ عَزْم} وأن يكون نقيض العدم. كأنه قال: وعند مناله عزماً ـ ا هـ منه. والأول أظهر، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لأَدَمَ فَسَجَدُوۤاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ} . ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أي أبى أن يسجد. فذكر عنه هنا الإباء ولم يذكر عنه هنا الاستكبار. وذكر عنه الإباء أيضاً في «الحجر» في قوله: {إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ} . وقوله في آية «الحجر» هذه {أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّـٰجِدِينَ} يبين معمول «أبى» المحذوف في آية «طه» هذه التي هي قوله {إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ} أي أبى أن يكون مع الساجدين، كما صرح به في «الحجر» وكما أشار إلى ذلك في «الأعراف» في قوله: {إِلاَ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّـٰجِدِينَ} وذكر عنه في سورة «ص» الاستكبار وحده في قوله: {إِلاَّ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ} ، وذكر عنه الإباء والاستكبار معاً في سورة «البقرة» في قوله: {إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ} . وقد بينا في سورة «البقرة» سبب استكباره في زعمه وأدلة بطلان شبهته في زعمه المذكور. وقد بينها في سورة «الكهف» كلام العلماء فيه. هل أصله ملك من الملائكة أولا؟

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {فَسَجَدُوۤاْ إِلاَّ إِبْلِيسَ} صرح في غير هذا الموضع أن السجود المذكور سجده الملائكة كلهم أجمعون لا بعضهم، وذلك في قوله تعالى: {فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَإِلاَّ إِبْلِيسَ} . قوله تعالى: {فَقُلْنَا يٰأادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰإِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰوَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ}. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ} قد قدمنا الآيات الموضحة له في «الكهف» فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {فَتَشْقَىٰ} أي فتتعب في طلب المعيشة بالكد والاكتساب. لأنه لا يحصل لقمة العيش في الدنيا بعد الخروج من الجنة حتى يحرث الأرض، ثم يزرعها، ثم يقوم على الزرع حتى يدرك، ثم يدرسه، ثم ينقيه، ثم يطحنه، ثم يعجنه، ثم يخبره. فهذا شقاؤه المذكور.

والدليل على أن المراد بالشقاء في هذه الآية: التعب في اكتساب المعيشة قوله تعالى بعده: {إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ} يعني احذر من عدوك أن يخرجك من دار الراحة التي يضمن لك فيها الشبع والري، والكسورة والسكن. قال الزمخشري: وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان، فذكره استجماعها له في الجنة، وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف، ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا. وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والظمأ والضحو ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها، حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها ـ ا هـ.

فقوله في هذه الآية الكريمة: {إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ} قرينة واضحة على أن الشقاء المحذر منه تعب الدنيا في كد المعيشة ليدفع به الجوع والظمأ والعري والضحاء. والجوع معروف، والظمأ: العطش. والعري بالضم: خلاف اللبس.

وقوله: {وَلاَ تَضْحَىٰ} أي لا تصير بارزاً للشمس، ليس لك ما تستكن فيه من حرها. تقول العرب: ضحى يضحى، كرضى يرضى. وضحى يضحى كسعى يسعى إذا كان بارزاً لحر الشمس ليس له ما يكنه منه. ومن هذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: رأت رجلاً أيما إذا الشمس عارضت فيضحي وأما بالعشي فينحصر

وقول الآخر: ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظل أضحى في القيامة قالصا

وقرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا نافعاً وشعبة عن عاصم {وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُ} بفتح همزة «أن»، والمصدر المنسبك من «أن» وصلتها معطوف على المصدر المنسبك من «أن» وصلتها في قوله: {إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ} أي وإن لك أنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ويجوز في المصدر المعطوف المذكور النصب والرفع، كما أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله: وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد أن تستكملا

وإيضاح تقدير المصدرين المذكورين: إن لك عدم الجوع فيها، وعدم الظمأ.

تنبيه

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب نفقة الزوجة على زوجها لأن الله لما قال {إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ} بخطاب شامل لآدم وحواء، ثم خص آدم بالشقاء دونها في قوله {فَتَشْقَىٰ} دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد عليها وتحصيل لوازم الحياة الضرورية لها: من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن.

قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: وإنما خصه بذكر الشقاء ولم يقل فتشقيا ـ يعلمنا أن نفقة الزوجة على الزوج، فمن يومئذ جرت نفقة النساء على الأزواج. فلما كانت نفقة حواء على آدم كذلك نفقات بناتها على بني آدم بحق الزوجية. وأعلمنا في هذه الآية: أن النفقة التي تجب للمرأة على زوجها هذه الأربعة: الطعام، والشراب، والكسوة، والمسكن. فإذا أعطاها هذه الأربعة فقد خرج إليها من نفقتها، فإن تفضل بعد ذلك فهو مأجور. فأما هذه الأربعة فلا بد منها. لأن بها إقامة المهجة ا هـ منه.

وذكر في قصة آدم: أنه لما أهبط إلى الأرض أهبط إليه ثور أحمر وحبات من الجنة، فكان يحرث على ذلك الثور ويمسح للعرق عن جبينه وذلك من الشقاء المذكور في الآية.

والظاهر أن الذي في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في إصطلاح البلاغيين، هو ما يسمى «مراعاة النظير»، ويسمى «التناسب والائتلاف. والتوفيق والتلفيق». فهذه كلها أسماء لهذا النوع من البديع المعنوي. وضابطه: أنه جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. كقوله تعالى: {ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ} فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد. وكقول البحتري يصف الإبل الأنضاء المهازيل، أي الرماح: كالقسي المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار

وبين الأسهم والقسي المعطفات والأوتار مناسبة في الرقة وإن كان بعضها أرق من بعض،

وهي مناسبة لا بالتضاد. وكقول ابن رشيق: أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم

أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن كف الأمير تميم

فقد ناسب بين الصحة والقوة، والسماع والخبر المأثور، والأحاديث والرواية، وكذا ناسب بين السيل والحيا وهو المطر، والبحر وكف الأمير تميم، وكقول أسيد بن عنقاء الفزاري: كأن للثريا علقت في جبينه وفي خده الشعري وفي جهة البدر

فقد ناسب بين الثريا والشعري والبدر، كما ناسب بين الجبين والوجنة والوجه. وأمثلة هذا النوع كثيرة معروفة في فن البلاغة.

وإذا علمت هذا فاعلم ـ أنه جل وعلا ناسب في هذه الآية الكريمة في قوله {إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ} بين نفي الجوع المتضمن لنفي الحرارة الباطنية والألم الباطني الوجداني، وبين نفي العري المتضمن لنفي الألم الظاهري من أذى الحر والبرد، وهي مناسبة لا بالتضاد. كما أنه تعالى ناسب فيقوله {وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ} بين نفي الظمأ المتضمن لنفي الألم الباطني الوجداني الذي يسببه الظمأ. وبين نفي الضحى المتضمن لنفي الألم الظاهري الذي يسببه حر الشمس ونحوه كما هو واضح.

بما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن في هذه الآية المذكورة ما يسمع قطع النظير عن النظير، وأن الغرض من قطع النظير عن النظير المزعوم تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها. لأن لو قرن النظير بنظيره لأوهم أن المعدودات نعمة واحدة، ولهذا قطع الظمأ عن الجوع، والضخو عن الكسوة، مع ما بين ذلك من التناسب. وقالوا: ومن قطع النظير عن النظير المذكور قول امرىء القيس: كأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال

ولم أسبا الزق الروي ولم أقل لخيل كرى كرة بعد إجفال

ففطع ركوب الجواد من قوله «فخيل كرى كرة» وقطع «تبطن الكاعب» عن شرب «الزق الروي» مع التناسب في ذلك. وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرها. كله كلام لا حاجة له لظهور المناسبة بين المذكورات في الآية كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يٰأادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَىٰ} . الوسوسة والوسواس: الصوت الخفي. ويقال لهمس الصائد والكلاب، وصوت الحلي: وسواس. والوسوس بكسر الواو الأول مصدر، وبفتحها الاسم، وهو أيضاً من أسماء الشيطان، كما في قوله تعالى: {مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ} ويقال لحديث النفس: وسواس ووسوسة. ومن إطلاق الوسواس على صوت الحلي قول الأعشى: تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل

ومن إطلاقه على همس الصائد قول ذي الرمة: فبات يشئزه ثأد ويسهره تذؤب الريح والوسواس والهضب

وقول رؤبة: وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق سرا وقد أون تأوين العقق

في الزرب لو يمضع شربا ما بصق

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ} أي كلمه كلاماً خفياً فسمعه منه آدم وفهمه.

والدليل على أن الوسوسة المذكورة في هذه الآية الكريمة كلام من إبليس سمعه آدم وفهمه أنه فسر الوسوسة في هذه الآية بأنها قول، وذلك في قوله {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يٰأادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ}. فالقول المذكور هو الوسوسة المذكورة. وقد أوضح هذا في سورة «الأعراف» وبين أنه وسوس إلى حواء أيضاً مع آدم، وذلك في قوله: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ} إلى قوله {وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ فَدَلَّـٰهُمَا بِغُرُورٍ} لأن تصريحه تعالى في آية «الأعراف» هذه بأن إبليس قاسمهما أي حلف لهما على أنه ناصح لهما فيما ادعاه من الكذب ـ دليل واضح على أن الوسوسة المذكورة كلام مسموع. واعلم أن في وسوسة الشيطان إلى آدم إشكالاً معروفاً، وهو أن يقال: إبليس قد أخرج من الجنة صاغراً مذموماً مدحوراً، فكيف أمكنه الرجوع إلى الجنة حتى وسوس لآدم؟ والمفسرون يذكرون في ذلك قصة الحية، وأنه دخل فيها فأدخلته الجنة، والملائكة الموكلون بها لا يشعرون بذلك. وكل ذلك من الإسرائيليات. والواقع أنه لا إشكال في ذلك، لإمكان أن يقف إبليس خارج الجنة قريباً من طرفها بحيث يسمع آدم كلامه وهو في الجنة، وإمكان أن يدخله الله إياها لامتحان آدم وزوجه، لا لكرامة إبليس. فلا محال عقلاً في شيء من ذلك. والقرآن قد جاء بأن إبليس كلم آدم، وحلف له حتى غره وزوجه بذلك. وقوله في هذه الآية الكريمة {عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ}

أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخلود. لأن من أكل منها يكون في زعمه الكاذب خالداً لا يموت ولا يزول، وكذلك يكون له في زعمه ملك لا يبلى أي لا ينفى ولا ينقطع. وقد قدمنا أن قوله هنا {وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَىٰ} يدل لمعنى قراءة من قرأ {إِلاَ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ} ) بكسر اللام. وقوله {أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَـٰلِدِينَ} هو معنى قوله في «طه»: {هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ}.

والحاصل ـ أن إبليس لعنه الله كان من جملة ما وسوس به إلى آدم وحواء: أنهما إلى أن أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها نالا الخلود والملك، وصارا ملكين، وحلف لهما أنه ناصح لهما في ذلك، يريد لهما الخلود والبقاء والملك فدلاهما بغرور. وفي القصة: أن آدم لما سمعه يحلف بالله اعتقد من شدة تعظيمه لله أنه لا يمكن أن يحلف به أحد على الكذب، فأنساه ذلك العهد بالنهي عن الشجرة.

تنبيه

في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف عدى فعل الوسوسة في «طه» بإلى في قوله {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ} مع أنه عداه في «الأعراف» باللام في قوله {فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ} . وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة.

أحدها ـ أن حروف الجر يخلف بعضها بعضاً. فاللام تأتي بمعنى إلى كعكس ذلك.

قال الجوهري في صحاحه: وقوله تعالى: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ} يريد إليهما، ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل ا هـ. وتبعه ابن منظور في اللسان. ومن الأجوبة عن ذلك: إرادة التضمين، قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: فإن قلت كيف عدى «وسوس» تارة باللام في قوله {فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ} وأخرى بإلى؟ قلت: وسوسة الشيطان كولولة الثكلى، ووعوعة الذئب، ووقوقة الدجاجة، في أنها حكايات للأصوات، وحكمها حكم صوت وأجرس. ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر والفتح لحن.

وأنشد ابن الأعرابي: وسوس يدعو مخلصا رب الفلق ... ...

فإذا قلت: وسوس له. فمعناه لأجله. كقوله: أجرس لها يا ابن أبي كباش فما لها الليلة من إنفاش

غير السرى وسائق نجاش

ومعنى {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ} أنهى إليه الوسوسة. كقوله: حدث إليه وأسر إليه ـ ا هـ منه. وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في تعاقب حروف البحر. وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين، أو لأن الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض؟ وسنذكر مثالاً واحداً من ذلك يتضح به المقصود. فقوله تعالى مثلاً: {وَنَصَرْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأايَـٰتِنَ} ، على القول بالتضمين. فالحرف الذي هو «من» وارد في معناه لكن «نصر» هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص، أي أنجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا. والإنجاء مثلاً يتعدى بمن. وعلى القول الثاني فـ«نصر» وارد في معناه، لكن «من» بمعنى على، أي نصرناه على القوم الذين كذبوا الآية، وهكذا في كل ما يشاكله.

وقد قدمنا في سورة «الكهف» أن اختلاف العلماء في تعيين الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل تحته، لعدم الدليل على تعيينها، وعدم الفائدة في معرفة عينها.

وبعضهم بقول: هي السنبلة. وبعضهم يقول: هي شجرة الكرم. وبعضهم يقول: هي شجرة التين، إلى غير ذلك من الأقوال. قوله تعالى: {فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ} . الفاء في قوله {فَأَكَل} تدل على أن سبب أكلهما هو وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ} أي فأكلا منها بسبب تلك الوسوسة. وكذلك الفاء في قوله: {فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَ} تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما من الشجرة المذكورة، فكانت وسوسة الشيطان سبباً للأكل من تلك الشجرة. وكان الأكل منها سبباً لبدو سوءاتهما. وقد تقرر في الأصول في مسلك (الإيماء والتنبيه): أن الفاء تدل على التعليل كقولهم: سها فسجد، أي لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده، أي لعلة سرقته. كما قدمناه مراراً. وكذلك قوله هنا: {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يٰأادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَىٰفَأَكَلاَ مِنْهَ} أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوءاتها، أي بسبب ذلك الأكل، ففي الآية ذكر السبب وما دلت عليه الفاء هنا كما بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء جاء مبيناً في مواضع من كتاب الله، كقوله تعالى: {فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ} فصرح بأن الشيطان هو الذي أزلهما. وفي القراءة الأخرى «فأزالهما» وأنه هو الذي أخرجهما مما كانا فيه، أي من نعيم الجنة، وقوله تعالى: {يَـٰبَنِىۤ آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ} ، وقوله: {فَدَلَّـٰهُمَا بِغُرُورٍ} إلى غير ذلك من الآيات.

وما ذكره جل وعلا في آية «طه» هذه من ترتب بدو سوءاتهما على أكلهما من تلك الشجرة أوضحه في غير هذا الموضع، كقوله في «الأعراف»: {فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَ} ، وقوله فيها. أيضاً: {أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَ} .

وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من الله يستر به سوءاتهما، وأنهما لما أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عنهما الكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة. فبدت سوءاتهما أي عوراتهما. وسميت العورة سوءة لأن انكشافها يسوء صاحبها، وصارا يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة، كما قال هنا: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ}، وقال في «الأعراف»: {فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ} .

وقوله {وَطَفِقَ} أي شرعا. فهي من أفعال الشروع، ولا يكون خير أفعال الشروع إلا فعلاً مضارعاً غير مقترن بـ«أن» وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله: ... ... وترك أن مع ذي الشروع وجبا

كأنشأ السائق يحدو وطفق وكذا جعلت وأخذت وعلق

فمعنى قوله {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ} أي شرعا يلزقان عليهما من ورق الجنة بعضه ببعض ليسترا به عوراتهما. والعرب تقول: خصف النعل يخصفها: إذا خرزها: وخصف الورق على بدنه: إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة. وكثير من المفسرين يقولون: إن ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق التين. والله تعالى أعلم.

واعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء، وانكشف عنهما لما ذاقا الشجرة اختلف العلماء في تعيينه.

فقالت جماعة من أهل العلم: كان عليهما لباس من جنس الظفر. فلما أكلا من الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبقى على رؤوس الأصابع. وقال بعض أهل العلم: كان لباسهما نوراً يستر الله به سوءاتهما. وقيل: لباس من ياقوت، إلى غير ذلك من الأقوال. وهو من الاختلاف الذي لا طائل تحته، ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيراً من أمثلة ذلك في سورة «الكهف». وغاية ما دل عليه القرآن: أنهما كان عليهما لباس يسترهما الله به. فلما أكلا من الشجرة نزع عنهما فبدت لهما سوءاتهما. ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفر أو النور، أو لباس التقوى، أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه.

وأسند جل وعلا إبداء ما وورى عنهما من سوءاتهما إلى الشيطان قوله: {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَ} كما أسند له نزع اللباس عنهما في قوله تعالى: {كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَ} لأنه هو المتسبب في ذلك بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريباً. وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو وسوسة الشيطان مختصاً بآدم دون حواء قوله: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ} مع أنه ذكر أن تلك الوسوة سببت الزلة لهما معاً كما أوضحناه.

والجواب ظاهر، وهو أنه بين في «الأعراف» أنه وسوس لحواء أيضاً مع آدم في القصة بعينها في قوله: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ} فبينت آية «الأعراف» ما لم تبينه آية «طه» كما ترى، والعلم عند الله تعالى. مسألة

أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة: وجوب ستر العورة، لأن قوله: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ

عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ} يدل على قبح انكشاف العورة، وأنه ينبغي بذل الجهد في سترها. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره في سورة «الأعراف» ما نصه: وفي الآية دليل على قبح كشف العورة، وأن الله أوجب عليهما الستر، ولذلك ابتدرا إلى سترها، ولا يمتنع أن يؤمرا بذلك في الجنة كما قيل لهما {حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ} . وقد حكى صاحب البيان عن الشافعي: أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ورق الشجر لزمه أن يستقر بذلك. لأنه سترة ظاهرة، عليه التستر بها كما فعل آدم في الجنة. والله أعلم ـ انتهى كلام القرطبي.

ووجوب ستر العورة في الصلاة مجمع عليه بين المسلمين. وقد دلت عليه نصوص من الكتاب والسنة، كقوله تعالى: {يَـٰبَنِىۤ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} ، وكبعثه صلى الله عليه وسلم من ينادي عام حج أبي بكر بالناس عام تسع: «إلا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان». وكذلك لا خلاف بين العلماء في منع كشف العورة أمام الناس. وسيأتي بعض ما يتعلق بهذا إن شاء الله في سورة «النور».

فإن قيل: لم جمع السوءات في قوله {سَوْءَٰتُهُمَ} مع أنهما سوأتان فقط؟ فالجواب من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول ـ أن آدم وحواء كل واحد منهما له سوءتان: القبل والدبر، فهي أربع، فكل منهما يرى قبل نفسه وقبل الآخر، ودبره. وعلى هذا فلا إشكال في الجمع.

الوجه الثاني ـ أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزاءه جاز في ذلك المضاف الذي هو شيئان الجمع والتثنية، والإفراد، وأفصحها الجمع، فالإفراد، فالتثنية على الأصح، سواء كانت الإضافة لفظاً أو معنى. ومثال اللفظ: شوبت رؤوس الكبشين أو رأسهما، أو رأسيهما. ومثال المعنى: قطعت من الكبشين الرؤوس، أو الرأس، أو الرأسين. فإن فرق المثنى المضاف إليه فالمختار في المضاف الإفراد، نحو: على لسان داود وعيسى ابن مريم. ومثال جمع المثنى المضاف المذكور الذي هو الأفصح قوله تعالى {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ} ، وقوله تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤاْ أَيْدِيَهُمَ} ، ومثال الإفراد قول الشاعر: حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها

ومثال التثنية قول الراجز: ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين

وللضمائر الراجعة إلى المضاف المذكور المجموع لفظاً وهو مثنى معنى يجوز فيها الجمع نظراً إلى اللفظ، والتثنية نظراً إلى المعنى، فمن الأول قوله: خليلي لا تهلك نفوسكما أسى فإن لهما فيما به دهيت أسى

ومن الثاني قوله: قلوبكما يغشاهما الأمن عادة إذا منكما الأبطال يغشاهم الذعر

الوجه الثالث ـ ما ذهب مالك بن أنس من أن أقل الجمع اثنان. قال في مراقي السعود: أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان في رأي الإمام الحميري

وأما إن كان الاثنان المضافان منفصلين عن المثنى المضاف إليه، أي كانا غير جزأيه فالقياس الجمع وفاقاً للفراء، كقولك: ما أخرجكما من بيوتكما، وإذا أويتما إلى مضاجعكما، وضرباه بأسيافهما، وسألتا عن إنفاقهما على أزواجهما، ونحو ذلك.

فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ * ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ * قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ * وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ أَعْمَىٰ * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىۤ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً *

سيتم شرح هذه الأيات في الصفحة التي بعدها ان شاء الله

الصفحة رقم 320 من المصحف تحميل و استماع mp3