سورة الأنبياء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 324 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 324

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

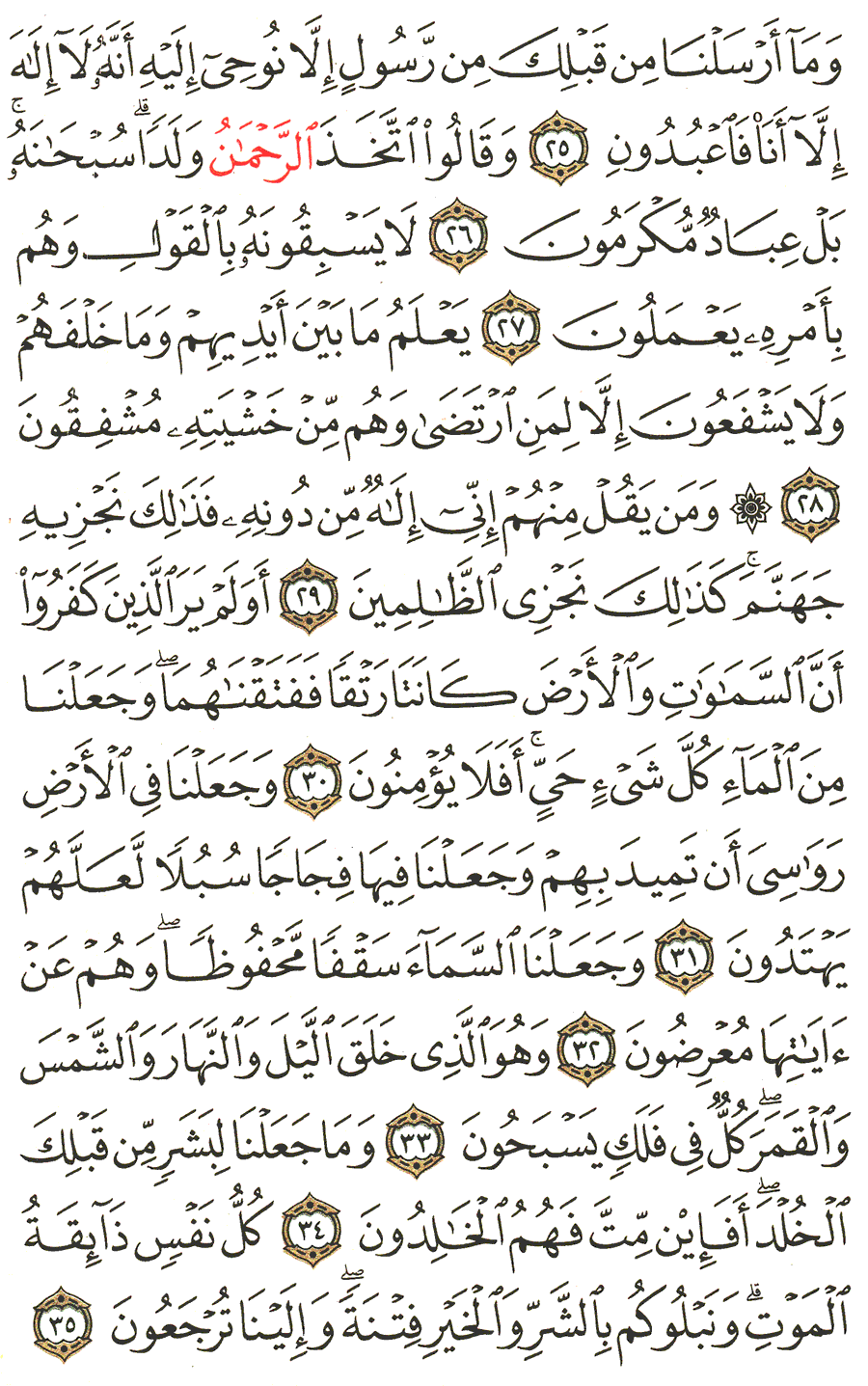

َمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ * وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لاَ يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىۤ إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ}

تقدم شرح هذه الأيات مع الأيات التي في الصفحة السابقة

{أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَـٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ * وَجَعَلْنَا فِى ٱلاٌّرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ * وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَـٰرَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ * وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ * كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ * وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ * خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ * وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ}

قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَـٰهُمَا وَجَعَلْنَ} . قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن كثير «أولم ير» بواو بعد الهمزة: وقرأه ابن كثير «ألم ير الذين كفروا» بدون واو، وكذلك هو في مصحف مكة. والاستفهام لتوبيخ الكفار وتقريعهم، حيث يشاهدون غرائب صنع الله وعجائبه، ومع هذا يعبدون من دونه ما لا ينفع من عَبَده، ولا يضر من عَصَاه، ولا يقدر على شيء.

وقوله {كَانَتَ} التثنية باعتبار النوعين اللذَين هما نوع السماء، ونوع الأرض. كقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ أَن تَزُول} ونظيره قول عمر بن شيبم: ألم يحزنك أن جبال قيس وتغلب قد تباينتا انقطاعا

والرتق مصدر رَتَقه رتْقاً: إذا سده. ومنه الرتقاء. وهي التي انسد فرجها، ولكن المصدر وصف به هنا ولذا أفرده ولم يقل كانتا رتقين. والفتق: الفصل بين الشيئين المتَّصلين. فهو ضد الرتق. ومنه قول الشاعر: يهون عليهم إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها

ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها

واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في هذه الآية على خمسة أقوال، بعضها في غاية السقوط، وواحد منها تدل له قرائن من القرآن العظيم:

الأول ـ أن معنى {رَتْقاً فَفَتَقْنَـٰهُمَ} أي كانت السموات والأرض متلاصقة بعضها مع بعض، ففتقها الله وفصل بين السموات والأرض، فرفع السماء إلى مكانها، وأقر الأرض في مكانها، وفصل بينهما بالهواء الذي بينهما كما ترى.

القول الثاني ـ أن السموات السبع كانت رتقاً. أي متلاصقة بعضها ببعض، ففتقها الله وجعلها سبع سموات، كل اثنتين منها بينهما فصل، والأرضون كذلك كانت رتقاً ففتقها، وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض.

القول الثالث ـ أن معنى {رَتْقاً فَفَتَقْنَـٰهُمَ} أن السماء كانت لا ينزل منها مطر، والأرض كانت لا ينبت فيها نبات، ففتق الله السماء بالمطر، والأرض بالنبات.

القول الرابع ـ {رَتْقاً فَفَتَقْنَـٰهُمَ} أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتقهما الله بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأول، والثاني.

الخامس ـ وهو أبعدها لظهور سقوطه. أن الرتق يراد به العدم. والفتق يراد به الإيجاد. أي كانتا عدماً فأوجدناهما. وهذا القول كما ترى.

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية، فاعلم أن القول الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقاً بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطر، والأرض لا تنبت شيئاً ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات ـ قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى.

الأولى ـ أن قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَّ} يدل على أنهم رأوا ذلك. لأن الأظهر في رأى أنها بصرية، والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر، والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها. فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطر، وإنباته به أنواع النبات.

القرينة الثانية ـ أنه أتبع ذلك بقوله: {مِنَ} . والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله. أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماء، وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي.

القرينة الثالثة ـ أن هذا المعنى جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: {وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ وَٱلاّرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ} لأن المراد بالرَّجْع نزول المطر منها تارة بعد أخرى، والمراد بالصَّدْع: انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله تعالى: {فَلْيَنظُرِ ٱلإِنسَـٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِ} {ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلاٌّرْضَ شَقّ} . واختار هذا القول ابن جرير وابن عطية وغيرهما للقرائن التي ذكرنا. ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطر، وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله تعالى، وعظم منته على خلقه، وقدرته على البعث. والذين قالوا: إن المراد بالرتق والفتق أنهما كانتا متلاصقتين ففتقهما الله وفصل بعضهما عن بعض قالوا في قوله {أَوَ لَمْ يَرَ} أنها من رأي العلمية لا البصرية، وقالوا: وجه تقريرهم بذلك أنه جاء في القرآن، وما جاء في القرآن فهو أمر قطعي لا سبيل للشك فيه. والعلم عند الله تعالى.

وأقرب الأقوال في ذلك ـ هو ما ذكرنا دلالة القرآئن القرآنية عليه، وقد قال فيه الفخر الرازي في تفسيره: ورجَّحوا هذا الوجه على سائر الوجوه بقوله بعد ذلك: {مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَل} وذلك لا يليق إلا وللماء تعلق بما تقدم، ولا يكون كذلك إلاَّ إذا كان المراد ما ذكرنا.

فإن قيل: هذا الوجه مرجوح. لأن المطر لا ينزل من السموات بل من سماء واحدة وهي سماء الدنيا.

قلنا: إنما أطلق عليه لفظ الجمع لأن كل قطعة منها سماء. كما يقال ثوب أخلاق، وبرمة أعشار ا هـ منه. قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ}. الظاهر أن «جَعل» هنا بمعنى خَلَق. لأنها متعدية لمفعول واحد. ويدل لذلك قوله تعالى في سورة «النور»: {وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ} .

واختلف العلماء في معنى خلق كل شيء من الماء. قال بعض العلماء: الماء الذي خلق منه كل شيء هو النطفة. لأن الله خلق جميع الحيوانات التي تولد عن طريق التناسل من النطف، وعلى هذا فهو من العام المخصوص.

وقال بعض العلماء: هو الماء المعروف، لأن الحيوانات إما مخلوقة منه مباشرة كبعض الحيوانات التي تتخلق من الماء.

وإما غير مباشرة لأن النطف من الأغذية، والأغذية كلَّها ناشئة عن الماء، وذلك في الحبوب والثمار ونحوها ظاهر، وكذلك هو في اللحوم والألبان والأسمان ونحوها: لأنه كله ناشىء بسبب الماء.

وقال بعض أهل العلم: معنى خَلْقه كل حيوان من ماء: أنه كأنما خلقه من الماء لفرط احتياجه إليه، وقلة صبره عنه. كقوله: {خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} إلى غير ذلك من الأقوال. وقد قدمنا المعاني الأربعة التي تأتي لها لفظة «جعل» وما جاء منها في القرآن وما لم يجىء فيه في سورة «النحل».

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه: لقائل أن يقول: كيف قال وخلقنا من الماء كل حيوان؟ وقد قال {وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَـٰهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ} وجاء في الأخبار: أن الله تعالى خلق الملائكة من النور، وقال تعالى في حق عيسى عليه السلام: {وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِى فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِى} ، وقال في حق آدم {خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ} .

والجواب: اللفظ وإن كان عاماً إلا أن القرينة المخصصة قائمة، فإن الدليل لا بد وأن يكون مشاهداً محسوساً ليكون أقرب إلى المقصود. وبهذا الطريق تخرج عنه الملائكة والجن وآدم وقصة عيسى وعليهم السلام، لأن الكفار لم يروا شيئاً من ذلك ا هـ منه.

ثم قال الرازي أيضاً: اختلف المفسِّرون، فقال بعضهم: المراد من قوله {كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ} الحيوان فقط. وقال آخرون: بل يدخل فيه النبات والشجر، لأنه من الماء صار نامياً، وصار فيه الرطوبة والخضرة، والنور والثمر. وهذا القول أليق بالمعنى المقصود، كأنه تعالى قال: ففتقنا السماء لإنزال المطر، وجعلنا منه كل شيء في الأرض من النبات وغيره حياً. حجة القول الأول: أن النبات لا يسمى حياً. قلنا: لا نسلم، والدليل عليه قوله تعالى {كَيْفَ يُحْىِ ٱلاٌّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ} انتهى منه أيضاً. قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا فِى ٱلاٌّرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ}. قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة «النحل» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. قوله تعالى: {وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفاً مَّحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا مُعْرِضُونَ}. تضمنت هذه الآية الكريمة ثلاث مسائل:

الأولى ـ أن الله جل وعلا جعل السماء سقفاً، أي لأنها للأرض كالسقف للبيت.

الثانية ـ أنه جعل ذلك السقف محفوظاً.

الثالثة ـ أن الكفار معرضون عما فيها «أي السماء» من الآيات، لا يتعظون به ولا يتذكرون. وقد أوضح هذه المسائل الثلاث في غير هذا الموضع:

أما كونه جعلها سقفاً فقد ذكره في سورة «الطور» أنه مرفوع وذلك في قوله: {وَٱلطُّورِ وَكِتَـٰبٍ مُّسْطُورٍ فِى رَقٍّ مَّنْشُورٍ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ .

وأما كون ذلك السقف محفوظاً فقد بينه في

مواضع من كتابه، فبين أنه محفوظ من السقوط في قوله: {وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلاٌّرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} ، وقوله: {وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلاٌّرْضُ بِأَمْرِهِ} ، وقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ أَن تَزُول} ،

وقوله: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاٌّرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ} ، وقوله {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَـٰفِلِينَ} على قول من قال: وما كنا عن الخلق غافلين. إذ لو كنا نغفل لسقطت عليهم السماء فأهلكتهم. وبين أنه محفوظ من التشقق والتفطر، لا يحتاج إلى ترميم ولا إصلاح كسائر السقوف إذا طال زمتها. كقوله تعالى: {فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ} ، وقوله تعالى: {أَفَلَمْ يَنظُرُوۤاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ} أي ليس فيها من شقوق ولا صدوع. وبين أن ذلك السقف المذكور محفوظ من كل شيطان رجيم. كقوله: {وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنٍ رَّجِيمٍ} ، وقد بينا الآيات الدالة على حفظها من جميع الشياطين في سورة «الحجر». وأما كون الكفار معرضين عما فيها من الآيات فقد بينه في مواضع من كتابه. كقوله تعالى: {وَكَأَيِّن مِّن ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ} ، وقوله: {وَإِن يَرَوْاْ ءَايَةً يُعْرِضُوا} ، وقوله: {إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُون َوَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءايَةٍ} ، وقوله: {وَمَا تُغْنِى ٱلآيَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} . قوله تعالى: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ}. قال بعض أهل العلم: كان المشركون ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم ويقولون: هو شاعر يتربَّص به ريب المنون، ولعله يموت كما مات شاعر بني فلان. فقال الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك، وتولى دينه بالنصر والحياطة، فهكذا نحفظ دينك وشرعك.

وقال بعض أهل العلم: لما نعى جبريل إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: «فَمَنْ لأُمتي»؟ فنزلت {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ} والأول أظهر. لأن السورة مكية: ومعنى الآية: أن الله لم يجعل لبشر قبل نبيه الخلد. أي دوام البقاء في الدنيا، بل كلهم يموت.

وقوله: {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِك} استفهام، إنكاري معناه النفي. والمعنى: أنك إن مت فهم لن يخلدوا بعدك، بل سيموتون. ولذلك أتبعه بقوله: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ}. وما أشار إليه جل وعلا في هذه الآية من أنه صلى الله عليه وسلم سيموت، وأنهم سيموتون، وأن الموت ستذوقه كل نفس ـ أوضحه في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ} ، وكقوله: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ٍوَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلْـٰلِ وَٱلإِكْرَامِ} ، وقوله في سورة «آل عمران»: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} ، وقوله في سورة «العنكبوت»: {يٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ فَإِيَّاىَ فَٱعْبُدُونِ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} ، وقوله تعالى في سورة «النساء»: {أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ} إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا في سورة «الكهف» استدلال بعض أهل العلم بهذه الآية الكريمة على موت الخضر عليه السلام. وقال بعض أهل العلم في قوله: {فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ}: هو استفهام حذفت أداته. أي أفهم الخالدون. وقد تقرر في علم النحو أن حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليها جائز، وهو قياسي عند الأخفش مع «أم» ودونها ذكر الجواب أم لا: فمن أمثلته دون «أم» ودون ذكر الجواب قول الكميت: طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً مني وذو الشيب يلعب

يعني: أو ذو الشيب يلعب. وقول أبي خراش الهذلي واسمه خويلد: وَفَوني وقالوا يا خُوَيْلِدُ لم تُرَع فقلتُ وأنكرتُ الوجوهَ همُ همُ

يعني: أهم هم على التحقيق. ومن أمثلته دون «أم» مع ذكر الجواب قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد النجم والحصى والتراب

يعني: أتحبها على الصحيح. وهو مع «أم» كثير جداً، وأنشد له سيبويه قول الأسود يعفر التميمي: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث بن منقر

يعني: أشعيث بن سهم، ومنه قول أبي ربيعة المخزومي:

بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببنان

فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبعٍ رَمَيْتُ الجمرَ أم بثمان

يعني: أبسبع. وقول الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا

يعني: أكذبتك عينك. كما نص سيبوبه في كتابه على جواز ذلك في بيت الأخطل هذا، وإن خالف في ذلك الخليل قائلاً: إن «كذبتك» صيغة خبرية ليس فيها استفهام محذوف، وإن «أم» بمعنى بل. ففي البيت على قول الخليل نوع من أنواع البديع المعنوي يسمى «الرجوع». وقد أوضحنا هذه المسألة وأكثرنا من شواهدها العربية في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة «آل عمران» وذكرنا أن قوله تعالى في آية «الأنبياء» هذه {فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ} من أمثلة ذلك. والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {أَفَإِيْن مِّتَّ} قرأه نافع وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي «مِّتَّ

» بكسر الميم. والباقون بضم الميم. وقد أوضحنا في سورة «مريم» وجه كسر الميم. وقوله في هذه الآية الكريمة {أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَـٰلِدُونَ} يُفهم منه أنه لا ينبغي للإنسان أن يفرح بموت أحد لأجل أمر دنيوي يناله بسبب موته. لأنه هو ليس مخلداً بعده.

وروي عن الشافعي رحمه الله أنه أنشد هذين البيتين مستشهداً بهما: تمنَّى أن رجالٌ أموتَ وإن أمُت فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحد

فقل لِلذي يَبْقَى خِلاَف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قد

ونظير هذا قول الآخر:

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا

قوله تعالى: {وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ}. المعنى: وتختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا، ومما يجب فيه الشكر من النعم، وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصبر أو الشكر، وقوله {فِتْنَةً

} مصدر مؤكد ل{وَنَبْلُوكُم} من غير لفظة.

وما ذكره جل وعلا: من أنه يبتلي خلقه أي يختبرهم بالشر والخير قد بينه في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: {وَبَلَوْنَـٰهُمْ بِٱلْحَسَنَـٰتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} ، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلاۤ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُواّ يَعْمَلُون فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوۤاْ أَخَذْنَـٰهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} ، وقوله تعالى: {وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِىٍّ إِلاَ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ} إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآيات الكريمة: {وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ} يدل على أن بلا يبلو تستعمل في الاختبار بالنِّعم، وبالمصائب والبلايا. وقال بعض العلماء: أكثر ما يستعمل في الشرِّ بلا يبلو، وفي الخير أبلى يبلي. وقد جمع اللغتين في الخير قول زهير بن أبي سلمى: جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله {وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ} قال: أي نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. قوله تعالى: {وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا النَّبي صلى الله عليه وسلم ما يتخذونه إلا هزواً، أي مُستهزأً به مستخفاً به. والهزؤ: السخرية، فهو مصدر وصف به. ويقولون: أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها وينفي أنها تشفع لكم وتقربكم إلى الله زلفى، ويقول: إنها لا تنفع من عبدها، ولا تضر من لم يعبدها، وهم مع هذا كله كافرون بذكر الرحمٰن. فالخطاب في قوله {وَإِذَا

رَآكَ} للنبي صلى الله عليه وسلم. و«إن» في قوله

إِن

يَتَّخِذُونَكَ } نافية.

والاستفهام في قوله {أَهَـٰذَا ٱلَّذِى

يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ} قال فيه أبو حيان في البحر: إنه للإنكار والتعجيب. والذي يظهر لي أنهم يريدون بالاستفهام المذكور التحقير بالنَّبي صلى الله عليه وسلم، كما تدلَّ عليه قرينة قوله { إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً

}. وقد تقرر في فن المعاني: أن من الأغراض التي تؤدي بالاستفهام التحقير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: إن جواب «إذَا» هو القول المحذوف، وتقديره: وإذا رءاك الذين كَفَروا يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم. وقال: إن جملة {إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُو} جملة معترضة بين إذا وجوابها. واختار أبو حيان في البحر أن جواب «إذَا» هو جملة { إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً

} وقال: إن جواب إذا بجملة مصدرة بـ«إن» أو ما النافيتين لا يحتاج إلى الاقتران بالفاء. وقوله {يَذْكُرُ

آلِهَتَكُمْ} أي يعيبها. ومن إطلاق الذكر بمعنى العَيْب قوله تعالى: {قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَٰهِيمُ} أي يعيبهم. وقول عنترة: لا تَذْكُرِي مُهْري وما أَطْعَمْتُه فيكون جلدُكِ مثلَ جلدِ الأجْرَبِ

أي لا تعيبي مهري، قاله القرطبي.

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: الذِّكر يكون بخير وبخلافِه. فإذا دلت الحال على أحدهما أُطلق ولم يقيد، كقولك للرجل: سمعت فلاناً يذكرك، فإذا كان الذاكر صديقاً فهو ثناء. وإن كان عدواً فَذم، ومنه قوله تعالى: {سَمِعْنَا

فَتًى يَذْكُرُهُمْ } ، وقوله: {أَهَـٰذَا ٱلَّذِى

يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ} انتهى محل الغرض منه. والجملة في قوله: {وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ} حالية. وقال بعض أهل العلم: معنى كفرهم بذكر الرحمن هو الموضح في قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُور} ، وقولهم: ما نعرف الرحمن إلا رحمان، اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب. وقد بين ابن جرير الطبري وغيره: أن إنكارهم لمعرفتهم الرحمن تجاهل منهم ومعاندة مع أنهم يعرفون أن الرحمن من أسماء الله تعالى. قال: وقال بعض شعراء الجاهلية الجهلاء:

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قطع الرحمن ربي يمينها

وقال سلامة بن جندل الطهوي:

عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق

وفي هذه الآية الكريمة دلالة واضحة على سخافة عقول الكفار. لأنهم عاكفون على ذكر أصنام لا تنفع ولا تضر، ويسوءهم أن تذكر بسوء، أو يقال إنها لا تشفع ولا تقرب إلى الله. وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدقون به، فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا من النَّبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذوه هزؤا، فإنه محق وهم مبطلون. فإذا عرفت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم ـ أن هذا المعنى الذي دلت عليه جاء أيضاً مبيناً في سورة «الفرقان» في قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيل}

فتحقيرهم لعنهم الله له صلى الله عليه وسلم المذكور في قوله في «الأنبياء» في

قوله:

أَهَـٰذَا ٱلَّذِى

يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ} هو المذكور في قوله في «الفرقان»: {أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُول} . وذكره لآلهتهم بالسوء المذكور في «الأنبياء» في قوله: {يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ} هو المذكور في «الفرقان» في قوله: {إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا

لَوْلاَ أَن صَبْرَنَا عَلَيْهَا} أي لما يبين من معائبها، وعدم فائدتها، وعظم ضرر عبادتها. قوله تعالى: {خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ}. قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر بعض العلماء في الآية قولاً ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك القول. فإذا علمت ذلك فاعلم ـ أن في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {مِنْ عَجَلٍ} فيه للعلماء قولان معروفان، وفي نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة أحدهما. أما القول الذي دلت القرينة المذكورة على عدم صحته: فهو قول من قال: العجل الطين وهي لغة حميرية. كما قال شاعرهم: البيع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعَجَل

يعني: بين الماء والطين. وعلى هذا القول فمعنى الآية: خلق الإنسان من طين، كقوله تعالى

{أَءَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينً} ، وقوله: {وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلإِنْسَـٰنِ مِن طِينٍ} . والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية ليس الطين قوله بعده: {فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ}، وقوله: {وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ} . فهذا يدل على أن المراد بالعجل هو العجلة التي هي خلاف التأني والتثبت. والعرب تقول: خلق من كذا. يعنون بذلك المبالغة في الإنصاف. كقولهم: خلق فلان من كرم، وخلقت فلانة من الجمال. ومن هذا المعنى قوله تعالى: {ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفٍ} على الأظهر. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: {وَيَدْعُ ٱلإِنْسَـٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ عَجُول} أي ومن عجلته دعاؤه على نفسه أو ولده بالشر. قال بعض العلماء: كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والاقرار، ويقولون متى هذا الوعد. فنزل قوله: {خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} للزجر عن ذلك. كأنه يقول لهم: ليس ببدع منكم أن تستعجلوا. فإنكم مجبولون على ذلك، وهو طبعكم وسجيتكم. ثم وعدهم بأنه سيريهم آياته، ونهاهم أن يستعجلوا بقوله: {سَأُوْرِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ}. كما قال تعالى: {سَنُرِيهِمْ ءَايَـٰتِنَا فِى ٱلاٌّفَاقِ وَفِىۤ أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ} . وقال بعض أهل العلم: المراد بالإنسان في قوله: {خُلِقَ

ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَل} آدم. وعن سعيد بن جبير والسدي: لما دخل الروح في عَيني آدم نظر في ثمار الجنة، فلما دخل جوفه اشتهى الطعام، فوثب من قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك قوله: {خُلِقَ

ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَل}. وعن مجاهد والكلبي وغيرهما: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار، فلما أحيا الله رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس.

والظاهر أن هذه الأقوال ونحوها من الإسرائيليات. وأظهر الأقوال أن معنى الآية: أن جنس الإنسان من طبعه العجل وعدم التأني كما بينا، والعلم عند الله تعالى.

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحكمة في ذكر عجلة الإنسان ها هنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم، واستعجلت ذلك. فقال الله تعالى: {خُلِقَ

ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَل} لأنَّه تعالى يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال: {سَأُوْرِيكُمْ ءَايَـٰتِى

} أي نقمي وحكمي، واقتداري على من عصاني فلا تستعجلون. انتهى منه.

الصفحة رقم 324 من المصحف تحميل و استماع mp3