سورة الأنبياء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 325 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 325

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

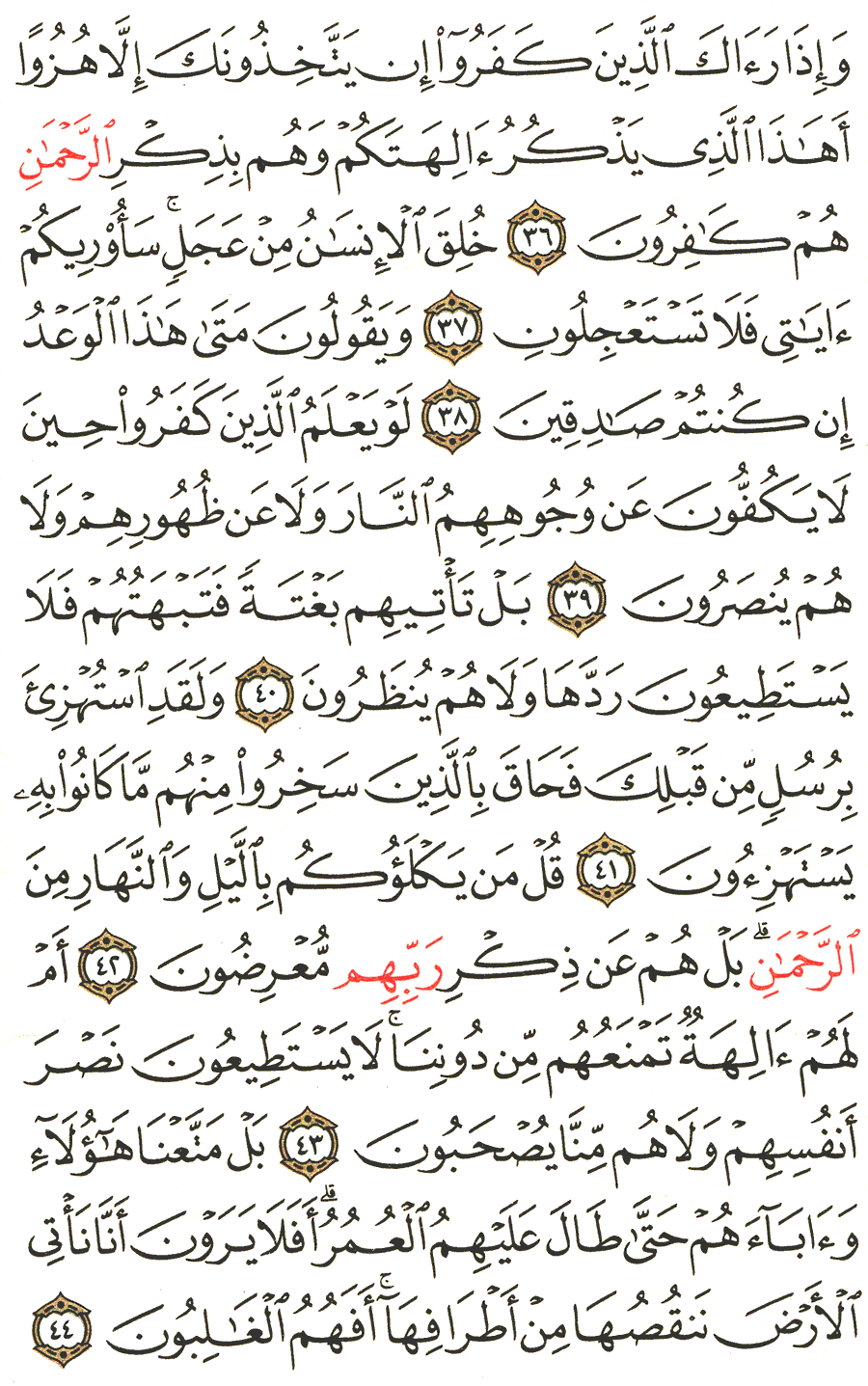

وَإِذَا رَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهَـٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ هُمْ كَـٰفِرُونَ * خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَـٰتِى فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ * وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ}

تقدم شرح هذه الأيات مع الأيات التي في الصفحة السابقة

{لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ * بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ * وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ * قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ * أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّن دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ * بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰؤُلاۤءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلاٌّرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ * قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْىِ وَلاَ يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ * وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يٰويْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ * وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ * وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْراً لِّلْمُتَّقِينَ * ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ * وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ}

قوله تعالى: {لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلاَ عَن ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ}. جواب «لَوْ» في هذه الآية محذوف، وقد قدمنا أدلة ذلك وشواهده من «العربية» في سورة «البقرة»، وأشرنا إليه في سورة «إبراهيم» وسورة «يوسف». ومعنى الآية الكريمة: لو يعلم الكفار الوقت الذي يسألون عنه بقولهم: متى هذا الوعد؟ وهو وقت صعب شديد، تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام. فلا يقدرون على منعها ودفعها عن أنفسهم، ولا يجدون ناصراً ينصرهم، لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال، ولكن جهلهم بذلك هو الذي هونه عليهم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من المعاني جاء مبيناً في مواضع أخر من كتاب الله تعالى.

أما إحاطة النار بهم في ذلك اليوم ـ فقد جاءت موضحة في آيات متعددة، كقوله تعالى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوجُوهَ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقً} ، وقوله تعالى: {لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} ، وقوله تعالى: {لَهُمْ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يٰعِبَادِ فَٱتَّقُونِ} ، وقوله تعالى: {سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمْ ٱلنَّارُ} . وقوله تعالى: {تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَـٰلِحُونَ} إلى غير ذلك من الآيات. نرجو الله الكريم العظيم أن يعيذنا منها ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل، إنه قريب مجيب. وما تضمنته من كونهم في ذلك اليوم ليس لهم ناصر ولا قوة يدفعون بها عن أنفسهم ـ جاء مبيناً في مواضع أخر.

كقوله تعالى: {فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلاَ نَاصِرٍ} ، وقوله تعالى: {مَا لَكُمْ لاَ تَنَـٰصَرُونَبَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ} والآيات في ذلك كثيرة.

وما أشارت إليه هذه الآية من أن الذي هون عليهم ذلك اليوم العظيم حتى استعجلوه واستهزءوا بمن يخوفهم منه إنما هو جهلهم به ـ جاء مبيناً أيضاً في مواضع أخر. كقوله تعالى: {يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ} ، وقوله تعالى: {قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ} إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {لَوْ يَعْلَمُ} قال بعض أهل العلم: هو فعل متعد، والظاهر أنها عرفانية، فهي تتعدى إلى مفعول واحد. كما أشار له في الخلاصة بقوله: لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمه

وعلى هذا فالمفعول هذا قوله: {حِينٍ} أي لو يعرفون حين وقوع العذاب بهم وما فيه من الفظائع لما استخفوا به واستعجلوه. وعلى هذا فالحين مفعول به لا مفعول فيه. لأن العلم الذي هو بمعنى المعرفة واقع على نفس الحين المذكور. وقال بعض أهل العلم: فعل العلم في هذه الآية منزل منزلة اللازم، فليس واقعاً على مفعول. وعليه فالمعنى: لو كان لهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين. وعلى هذا فالآية كقوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} والمعنى: لا يستوي من عنده علم ومن لا علم عنده. وقد تقرر في فن المعاني: أنه إذا كان الغرض إثبات الفعل لفاعله في الكلام المثبت، أو نفيه عنه في الكلام المنفي مع قطع النظر عن اعتبار تعلق الفعل بمن وقع عليه، فإنه يجري مجرى اللازم، كقوله: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} لأنه يراد منه أن من ثبتت له صفة العلم لا يستوي هو ومن انتفت عنه، ولم يعتبر هنا ونوع العلم على معلومات من اتصف بذلك العلم. وعلى هذا القول فقوله: {حِينَ لاَ يَكُفُّونَ} منصوب بمضمر. أي حين لا يكفون عن وجههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل. والأول هو الأظهر. واستظهر أبو حيان أن مفعول «يعلم» محذوف، وأنه هو العامل في الظرف الذي هو «حِين»، والتقدير: لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود الذي استعجلوه حين لا يكفُّون لما كفروا واستعجلوا واستهزءوا.

واعلم أنه لا إشكال في قوله تعالى: {خُلِقَ ٱلإنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} مع قوله {فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ} فلا يقال: كيف يقول: إن الإنسان خلق من العجل وجبل عليه، ثم ينهاه عما خلق منه وجبل عليه، لأنه تكليف بمحالٰ؟ لأنا نقول: نعم هو جبل على العجل، ولكن في استطاعته أن يلزم نفسه بالتأني. كما أنه جبل على حب الشهوات مع أنه في استطاعته أن يلزم نفسه بالكف عنها. كما قال تعالى: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰفَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ} . قوله تعالى: {وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ}. في هذه الآية الكريمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن إخوانه من الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم استهزأ بهم الكفار، كما استهزءوا به صلى الله عليه وسلم. يعني: فاصبر كما صبروا، ولك العاقبة الحميدة، والنصر النهائي كما كان لهم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من ذلك جاء موضحاً في مواضع من كتاب الله. كقوله تعالى: {مَّا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ} ، وقوله تعالى: {فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن} ، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَـٰهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِ ٱلْمُرْسَلِينَ} ، وقوله تعالى: {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُنِيرِثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} ، وقوله تعالى: {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلاٍّمُورُ} والآيات بمثل ذلك كثيرة.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {فَحَاقَ بِهِم} أي أحاط بهم. ومادة حاق يائية العين. بدليل قوله في المضارع: {وَلاَ يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّىءُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ} ولا تستعمل هذه المادة إلا في إحاطة المكروه خاصة. فلا تقول: حاق به الخير بمعنى أحاط به. والأظهر في معنى الآية: أن المراد: وحاق بهم العذاب الذي كانوا يكذبون به في الدنيا ويستهزؤون به، وعلى هذا اقتصر ابن كثير. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: {فَحَاقَ} أي أحاط ودار {بِٱلَّذِينَ} كفروا و{سَخِرُواْ مِنْهُمْ} وهزءوا بهم {مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ} أي جزاء استهزائهم. والأول أظهر، والعلم عند الله تعالى. والآية تدل على أن السخرية من الاستهزاء وهو معروف. قوله تعالى: {قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ}. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: أن يقول للمعرضين عن ذكر ربهم: {مَن يَكْلَؤُكُم} أي من هوالذي يحفظكم ويحرسكم {بِٱلَّيْلِ} في حال نومكم {وَٱلنَّهَارِ} في حال تصرفكم في أموركم. والكِلاءة بالكسر: الحفظ والحِراسة. يقال: اذهب في كِلاءة الله. أي في حفظه، واكتلأت منهم: احترست. ومنه قول ابن هرمة: إنَّ سُلَيمى والله يكلؤها ضنَّت بشيء ما كان يَرْزَؤُها

وقول كعب بن زهير: أنَخْت بَعيري واكْتَلأَت بِعَيْنِه وآمرت نفسي أي أمري أفعلُ

و«من» في قوله {مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ} فيها للعلماء وجهان معروفان: أحدهما ـ وعليه اقتصر ابن كثير ـ: أن «من» هي التي بمعنى بدل. وعليه فقوله {مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ} أي بدل الرحمٰن، يعني غيره. وأنشد ابن كثير لذلك قول الراجز: جارية لم تلبس المرققا ولم تذق من البقول الفستقا

أي لم تذق بدل البقول الفستق. وعلى هذا القول فالآية كقوله تعالى:

{أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلاٌّخِرَةِ} أي بدلها ونظير ذلك من كلام العرب قول الشاعر. أخذوا المخاض من الفصيل غلبة ظلما ويكتب للأمير أفيلا

يعني أخذوا في الزكاة المخاض من بدل الفصيل. والوجه الثاني ـ أن المعنى {مَن يَكْلَؤُكُم} أي يحفظكم {مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ} أي من عذابه وبأسه. وهذا هو الأظهر عندي. ونظيره من القرآن قوله تعالى: {فَمَن يَنصُرُنِى مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ} أي من ينصرني منه فيدفع عني عذابه. والاستفهام في قوله تعالى: {مَن يَكْلَؤُكُم} قال أبو حيان في البحر: هو استفهام تقريع وتوبيخ. وهو عندي يحتمل الإنكار والتقرير. فوجه كونه إنكارياً أن المعنى: لا كالىء لكم يحفظكم من عذاب الله البتَّة إلاَّ الله تعالى. أي فكيف تعبدون غيره. ووجه كونه تقريريَّاً أنهم إذا قيل لهم: من يكلؤكم؟ اضطروا إلى أن يقروا بأن الذي يكلؤهم هو الله. لأنهم يعلمون أنه لا نافع ولا ضار إلا هو تعالى، ولذلك يخلصون له الدعاء عند الشدائد والكروب، ولا يدعون معه غيره، كما قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة «الإسراء» وغيرها. فإذا أَقروا بذلك توجه إليهم التوبيخ والتقريع، كيف يصرفون حقوق الذي يحفظهم باللَّيل والنهار إلى ما لا ينفع ولا يضر. وهذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الآية الكريمة: أنه لا أحد يمنع أحداً من عذاب الله، ولا يحفظه ولا يحرسه من الله، وأن الحافظ لكل شيء هو الله وحده ـ جاء مبيناً في مواضع أخر. كقوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَـٰتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ} على أظهر التفسيرات، وقوله تعالى: {قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْع} ، وقوله تعالى: {قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوۤءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِير} ، وقوله تعالى: {قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِى ٱلاٌّرْضِ جَمِيع} ، وقوله تعالى: {وَهُوَ يُجْيِرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: {أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّن دُونِنَا لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ}. قوله في هذه الآية الكريمة {أَمْ} هي المنقطعة، وهي بمعنى بل والهمزة، فقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار، والمعنى: ألهم لآلهة تجعلهم في منعة وعزّ حتى لا ينالهم عذابنا. ثم بين أن ٱلهتهم التي يزعمون لا تستطيع نفع أنفسها، فكيف تنفع غيرها بقوله: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ}. وقوله {مِّن دُونِنَ} فيه وجهان: أحدهما ـ أنه متعلق. {آلِهَةٌ} أي ألهم آلهة {مِّن دُونِنَ} أي سوانا {تَمْنَعُهُمْ} مما نريد أن نفعله بهم من العذابٰ كلاٰ ليس الأمر كذلك. الوجه الثاني ـ أنه متعلق. {تَمْنَعُهُمْ} لقول العرب: منعت دونه، أي كففت أذاه.

والأظهر عند الأول. ونحوه كثير في القرآن كقوله: {وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىۤ إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِ} وقوله: {وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءْالِهَةً} ، إلى غير ذلك من الآيات.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من كون الآلهة التي اتخذوها لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تنفع غيرها ـ جاء مبيناً في غير هذا الموضع؟ كقوله تعالى: {أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَـٰمِتُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ} ، وقوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاۤ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لاَ يَسْمَعُواْ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ} ، وقوله تعالى: {ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ} ، وقوله تعالى: {وَلاَ هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ} أي يجارون: أي ليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا. لأن الله يجير ولا يجار عليه كما صرح بذلك في سورة {قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ} في قوله: {قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجْيِرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} . والعرب تقول: أنا جار لك وصاحب من فلان. أي مجير لك منه. ومنه قول الشاعر: ينادى بأعلى صوته متعوِّذا ليصحب منا والرماح دواني

يعني ليجار ويُغاث منا. وأغلب أقوال العلماء في الآية راجعة إلى ما ذكرنا. كقول بعضهم {يُصْحَبُونَ} يُمنعون. وقول بعضهم يُنصرون. وقول بعضهم {وَلاَ هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ} أي لا يصحبهم الله بخير، ولا يجعل الرحمة صاحباً لهم. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: {بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰؤُلاۤءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ}. الظاهر أن الإضراب. {بَلِ} في هذه الآية الكريمة انتقالي. والإشارة في قوله {هَـؤُلاء} راجعة إلى المخاطبين من قبل في قوله: {قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَـٰنِ} ، وهم كفَّار قريش، ومن اتخذ آلهة من دون الله.

والمعنى: أنه متَّع هؤلاء الكفار وآباءهم قبلهم بما رزقهم من نعيم الدنيا حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة، فحملهم ذلك على الطغيان واللجاج في الكفر.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه تعالى يمهل الكفار ويملي لهم في النعمة، وأن ذلك يزيدهم كُفراً وضلالاً ـ جاء موضحاً في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى، كقوله: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لاًّنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤاْ إِثْمَاً وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ} ، وقوله تعالى: {سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ} ، وقوله تعالى: {قَالُواْ سُبْحَـٰنَكَ مَا كَانَ يَنبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْماً بُور} ، وقوله تعالى: {بَلْ مَتَّعْتُ هَـٰؤُلاَءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَـٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَـٰفِرُونَ} والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعمر يطلق على مدة العيش. قوله تعالى: {أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلاٌّرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ}. في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية الكريمة أقوال معروفة للعلماء: وبعضها تدل له قرينة قرآنية:

قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء، وجاء في ذلك حديث مرفوع عن أبي هريرة. وبعد هذا القول عن ظاهر القرآن بحسب دلالة السياق ـ ظاهر كما ترى.

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها خرابها عند موت أهلها.

وقال بعض أهل العلم: نقصها من أطرافها هو نقص الأنفس والثمرات، إلى غير ذلك من الأقوال، وأما القول الذي دلت عليه القرينة القرآنية: فهو أن معنى {نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ} أي ننقص أرض الكفر ودار الحرب، ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها، وردها دار إسلام. والقرينة الدالة على هذا المعنى هي قوله بعده {أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ}. والاستفهام لإنكار غلبتهم. وقيل: لتقريرهم بأنهم مغلوبون لا غالبون، فقوله: {أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ} دليل على أن نقص الأرض من أطرافها سبب لغلبة المسلمين للكفار، وذلك إنما يحصل بالمعنى المذكور. ومما يدل لهذا الوجه قوله تعالى: {وَلاَ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِىَ وَعْدُ ٱللَّهِ} على قول من قال: إن المراد بالقارعة التي تصيبهم ضرايا النَّبي صلى الله عليه وسلم تفتح أطراف بلادهم، أو تحل أنت يا نبي الله قريباً من دارهم. وممن يروي عنه هذا القول: ابن عباس وأبو سعيد وعكرمة ومجاهد وغيرهم. وهذا المعنى الذي ذكر الله هنا ذكره في آخر سورة «الرعد» أيضاً في قوله: {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِى ٱلاٌّرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ} . وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية «الأنبياء» هذه: إن أحسن ما فُسِّر به قوله تعالى: {أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِى ٱلاٌّرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ} ـ هو قوله تعالى:

{وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلاٌّيَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} .

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ما ذكره ابن كثير رحمه الله صواب، واستقراء القرآن العظيم يدل عليه. وعليه فالمعنى: أفلا يرى كفار مكة ومن سار سيرهم في تكذيبك يا نبي الله، والكفر بما جئت به {أَنَّا نَأْتِى ٱلاٌّرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَ} أي بإهلاك الذين كذبوا الرسل كما أهلكنا قوم صالح وقوم لوط، وهم يمرون بديارهم. وكما أهلكنا قوم هود، وجعلنا سبأ أحاديث ومزقناهم كل مُمَزَّق كل ذلك بسبب تكذيب الرسل، والكفر بما جاءوا به. وهذا هو معنى قوله: {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ} كقوم صالح وقوم لوط وقوم هود وسبأ، فاحذروا من تكذيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لئلا ننزل بكم مثل ما أنزلنا بهم. وهذا الوجه لا ينافي قوله بعده {أَفَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ} والمعنى: أن الغلبة لحزب الله القادر على كل شيء، الذي أهلك ما حولكم من القرى بسبب تكذيبهم رسلهم، وأنتم لستم بأقوى منهم، ولا أكثر أموالاً ولا أولاداً. كما قال تعالى: {أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَـٰهُمْ} . وقال تعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَكْـثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَاراً فِى ٱلاٌّرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} ، وقال تعالى: {أَوَلَمْ يَسيرُواْ فِى ٱلاٌّرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلاٌّرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَ} ، إلى غير ذلك من الآيات.

وإنذار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم بما وقع لمن كذب من قبله من الرسل كثير جداً في القرآن. وبه تعلم اتجاه ما استحسنه ابن كثير رحمه الله من تفسير آية «الأنبياء» هذه بآية «الأحقاف» المذكورة كما بينا.

وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة: فإن قلت: أي فائدة في قوله {نَأْتِى ٱلاٌّرْضَ}؟ قلت: فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين، وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين، وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها (ا هـ منه). والله جل وعلا أعلم. قوله تعالى: {وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة. فتوزن أعمالهم وزناً في غاية العدالة والإنصاف: فلا يظلم الله أحداً شيئاً، وأن عمله من الخير والشر، وإن كان في غاية القلة والدقة كمثقال حبة من خردل، فإن الله يأتي به. لأنه لا يخفى عليه شيء وكفى به جل وعلا حاسباً. لأحاطة علمه بكل شيء.

وبين في غير هذا الموضع: أن الموازين عند ذلك الوزن منها ما يخف، ومنها ما يثقل. وأن من خفت موازينه هلك، ومن ثقلت موازيه نجا. كقوله تعالى: {وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤاْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَـٰتِنَا يَظْلِمُونَ} وقوله تعالى:

{فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَـٰبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَآءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُ فأُوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خَـٰلِدُونَ} ، وقوله تعالى: {فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} إلى غير ذلك من الآيات.

وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن موازين يوم القيامة موازين قسط ـ ذكره في «الأعراف» في قوله: {وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ} لأن الحق عدل وقسط. وما ذكره فيها: من أنه لا تظلم نفس شيئاً ـ بينه في مواضع أخر كثيرة، كقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَـٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيم} ، وقوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} ، وقوله تعالى: {وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدً} وقد قدمنا الآيات الدالة على هذا في سورة «الكهف».

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من كون العمل وإن كان مثقال ذرة من خير أو شر أتى به جل وعلا ـ أوضحه في غير هذا الموضع، كقوله عن لقمان مقرراً له: {يٰبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ أَوْ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ أَوْ فِى ٱلاٌّرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ} ، وقوله تعالى: {فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْـمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ} إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ} جمع ميزان. وظاهر القرآن تعدد الموازين لكل شخص، لقوله: {فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ} ، وقوله: {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُ} فظاهر القرآن يدل على أن للعامل الواحد موازين يوزن بكل واحد منها صنف من أعماله، كما قال الشاعر: ملك تقوم الحادثات لعدله فلكل حادثة لها ميزان

والقاعدة المقررة في الأصول: أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وقد قدمنا في آخر سورة «الكهف» كلام العلماء في كيفية وزن الأعمال، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

وقوله في هذه الآية {ٱلْقِسْطَ} أي العدل، وهو مصدر، وصف به، ولذا لزم إفراده، كما قال في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا

كما قدمناه مراراً. ومعلوم أن النعت بالمصدر يقول فيه بعض العلماء: إنه المبالغة. وبعضهم يقول: هو بنية المضاف المحذوف، فعلى الأول كأنه بالغ في عدالة الموازين حتَّى سماها القسط الذي هو العدل. وعلى الثاني فالمعنى: الموازين ذوات القسط.

واللام في قوله: {لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ} فيها أوجه معروفة عند العلماء:

(منها) أنها للتوقيت، أي الدلالة على الوقت، كقول العرب: جئت لخمس ليال بقين من الشهر، ومنه قول نابغة ذبيان: توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع

(ومنها) أنها لام كي، أي نضع الموازين القسط لأجل يوم القيامة، أي لحساب الناس فيه حساباً في غاية العدالة والإنصاف.

(ومنها) أنها بمعنى في، أي نضع الموازين القسط في يوم القيامة.

والكوفيون يقولون: إن اللام تأتي بمعنى في، ويقولون: إن من ذلك قوله تعالى: {وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ} أي في يوم القيامة، وقوله تعالى: {لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلاَّ هُوَ} أي في وقتها. ووافقهم في ذلك ابن قتيبة من المتقدمين، وابن مالك من المتأخرين، وأنشد مستشهداً لذلك قول مسكين الدارمي: أُولئك قومي قد مَضوا لسبيلهم كما قد مَضَى من قَبل عاد وتبَّع

يعني مضوا في سبيلهم. وقول الآخر: وكل أب وابن وإن عَمَّرا معا مقيمَيْن مفقود لوقتٍ وفاقد

أي في وقت.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة {فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئ} يجوز أن يكون {شَيْئ} هو المفعول الثاني ل{تُظْلَمُ} ويجوز أن يكون ما ناب عن المطلق. أي شيئاً من الظلم لا قليلاً ولا كثيراً.

ومثقال الشيء: وزنه. والخردل: حب في غاية الصغر والدفة. وبعض أهل العلم يقول: هو زريعة الجرجير. وأنث الضمير في قوله {بِهَ} هو راجع إلى المضاف الذي هو {مِثْقَالَ} وهو مذكر لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه الذي هو {حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ} على حد قوله في الخلاصة: وربما أكسب ثان أولا تأنيثاً إن كان لحذف مؤهّلا

ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته: جاء عليه كل عين ثرة فتركن كل قرارة كالدرهم

وقول الراجز: طول الليالي أسرعت في نقضي نقضن كلي ونقضن بعضي

وقول الأعشى: وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم

وقول الآخر: مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم

فقد أنث في البيت الأول لفظة «كل» لإضافتها إلى «عين». وأنث في البيت الثاني لفظة «طول» لإضافتها إلى «الليالي» وأنث في البيت الثالث الصدر لإضافته إلى «القناة» وأنث في البيت الرابع «مر» لإضافته إلى «الرياح». والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستقيماً. كما قال في الخلاصة: * ... ... إن كان لحذف مؤهلا *

وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعاً {وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ} بنصب {مِثْقَالَ} على أنه خبر {كَانَ} أي وإن كان العمل الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل.

وقرأ نافع وحده {وَإِن كَانَ مِثْقَالَ} بالرفع فاعل {كَانَ} على أنها تامة. كقوله تعالى: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} . قوله تعالى: {وَهَـٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَـٰهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ}. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم {ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ} أي كثير البركات والخيرات. لأن فيه خير الدنيا والآخرة. ثم وبخ من ينكرونه منكِراً عليهم بقوله {أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ}. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن هذا القرآن مبارك ـ بينه في مواضع متعدِّدة من كتابه. كقوله تعالى في «الأنعام»: {وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وقوله فيها أيضاً: {وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ} . وقوله تعالى في «صۤ» {كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ إِلَيْكَ مُبَـٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوۤاْ ءَايَـٰتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُو ٱلاٌّلْبَـٰبِ} ، إلى غير ذلك من الآيات. فنرجو الله تعالى القريب المجيب: أن تغمرنا بركات هذا الكتاب العظيم المبارك بتوفيق الله تعالى لنا لتدبر آياته، والعمل بما فيها من الحلال والحرام، والأوامر والنواهي. والمكارم والآداب: امتثالاً واجتناباً، إنه قريب مجيب.

الصفحة رقم 325 من المصحف تحميل و استماع mp3