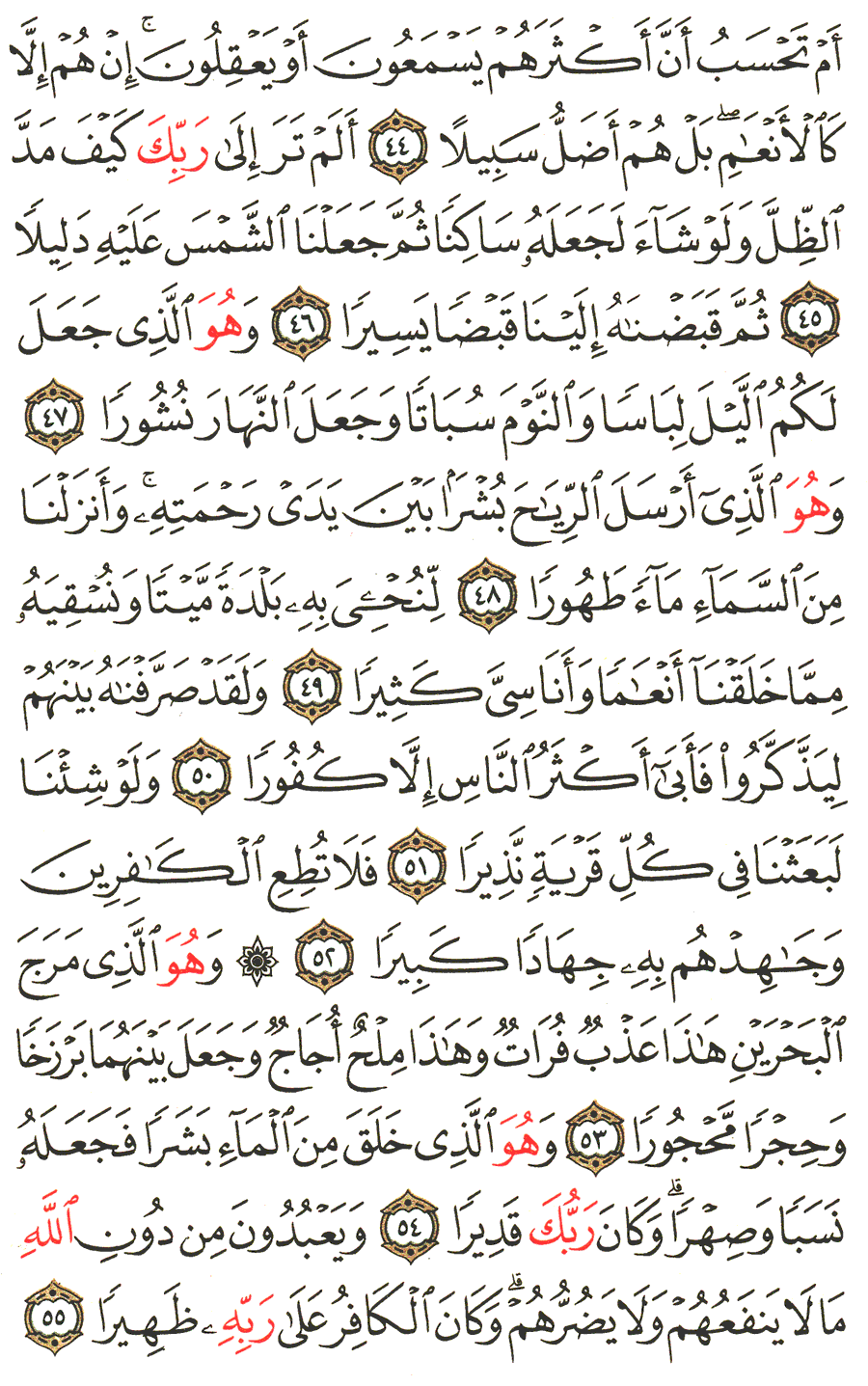

سورة الفرقان | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 364 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 364

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلاَ أَن صَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً}

تقدم شرح هذه الأيه مع الأيات التي في الصفحة السابقة

{أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَٱلاٌّنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً * أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً * ثُمَّ قَبَضْنَـٰهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً * وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاساً وَٱلنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً}

{أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً }. قال ابن كثير رحمه اللَّه في تفسير هذه الآية: {أَرَءيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ}، أي: مهما استحسن من شىء ورآه حسنًا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه، إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانًا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأَوّل، اهــ منه.

وذكر صاحب «الدرّ المنثور»: أن ابن أبي حاتم وابن مردويه أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثاني مكان الأَوّل هي سبب نزول هذه الآية، ثم قال صاحب «الدرّ المنثور»: وأخرج ابن مردويه عن أبي رجاء العطاردي، قال: كانوا في الجاهلية يأكلون الدم بالعلهز ويعبدون الحجر، فإذا وجدوا ما هو أحسن منه، رموا به وعبدوا الآخر، فإذا فقدوا الآخر أمروا مناديًا فنادى: أيّها الناس إن إلٰهكم قد ضلّ فالتمسوه، فأنزل اللَّه هذه الآية: {أَرَءيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ}، وأخرج ابن منذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: {أَرَءيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ}، قال: ذلك الكافر اتّخذ دينه بغير هدى من اللَّه ولا برهان.

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن الحسن: {أَرَءيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ}، قال: لا يهوى شيئًا إلا تبعه.

وأحرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن قتادة: {أَرَءيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ}، قال: كل ما هوى شيئًا ركبه، وكل ما اشتهى شيئًا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع، ولا تقوى.

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن، أنه قيل له: أفي أهل القبلة شرك؟ قال: نعم، المنافق مشرك، إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون اللَّه، وإن المنافق عبد هواه، ثم تلا هذه الآية: {أَرَءيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيل}.

وأخرج الطبراني عن أبي أُمامة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «ما تحت ظلُّ السماء من إلٰه يعبد من دون اللَّه أعظم عند اللَّه من هوى متّبع»، انتهى محل الغرض من كلام صاحب «الدرّ المنثور».

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الآية أن الواجب الذي يلزم العمل به، هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده جلَّ وعلا، فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواه، فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه، وإذن فكونه اتّخذ إلٰهه هواه في غاية الوضوح.

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة، فاعلم: أن اللَّه جلَّ وعلا بيّنه في غير هذا الموضع، في قوله: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَـٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ}، وقوله تعالىٰ: {أَفَمَن زُيّنَ لَهُ سُوء عَمَلِهِ فَرَءاهُ حَسَناً فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِى مَن يَشَاء}.وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيل}، استفهام إنكار فيه معنى النفي.

والمعنى: أن من أضلّه اللَّه فاتّخذ إلٰهه هواه، لا تكون أنت عليه وكيلاً، أي: حفيظًا تهديه وتصرف عنه الضلال الذي قدّره اللَّه عليه؛ لأن الهدى بيد اللَّه وحده لا بيدك، والذي عليك إنما هو البلاغ، وقد بلّغت.

وهذا المعنى الذي دلَّت عليه هذه الآية الكريمة، جاء موضحًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰ: {إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء}، وقوله تعالىٰ: {إِن تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى مَن يُضِلُّ}، وقوله تعالىٰ: {أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِى ٱلنَّارِ}، وقوله تعالىٰ: {أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ}، وقوله في آية «فاطر» المذكورة آنفًا: {فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِى مَن يَشَاء فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ}، وقوله تعالىٰ في آية «الجاثية» المذكورة آنفًا أيضًا: {فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ ٱللَّهِ}، والآيات بمثل ذلك كثيرة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَٱلاٌّنْعَـٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً }. {أَمْ}، في هذه الآية الكريمة هي المنقطعة وأشهر معانيها أنها جامعة بين معنى بل الإضرابية، واستفهام الإنكار معًا، والإضراب المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالي.

والمعنى: بل {تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ}، أي: لا تعتقد ذلك ولا تظنّه، فإنهم لا يسمعون الحقّ ولا يعقلونه، أي: لا يدركونه بعقولهم: {إِنْ هُمْ إِلاَّ كَٱلاْنْعَـٰمِ}، أي: ما هم إلا كالأنعام، التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكه، {بَلْ هُمْ أَضَلُّ} من الأنعام، أي: أبعد عن فهم الحقّ وإدراكه.

وقوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيل}، قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جعلوا أضلّ من الأنعام؟

قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها، وتجتنب ما يضرّها، وتهتدي لمراعيها ومشاربها، وهؤلاء لا ينقادون لربّهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إسارة الشيطان الذي هو عدوّهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتّقون العقاب الذي هو أشدّ المضار والمهالك، ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني والعذب الروي، اهــ منه.

وإذا علمت ما دلّت عليه هذه الآية الكريمة، فاعلم أن اللَّه بيّنه في غير الموضع،؛ كقوله تعالىٰ في سورة «الأعراف»: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مّنَ ٱلْجِنّ وَٱلإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءاذَانٌ}، وقوله تعالىٰ في «البقرة»: {وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ}. {وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاساً وَٱلنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُوراً }. ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي جعل لخلقه الليل لباسًا، والنوم سباتًا، وجعل لهم النهار نشورًا، أمّا جعله لهم اللّيل لباسًا، فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطّي جميع من في الأرض بظلامه صار لباسًا لهم، يسترهم كما يستر اللباس عورة صاحبه، وربما انتفعوا بلباس اللّيل كهروب الأسير المسلم من الكفّار في ظلام الليل، واستتاره به حتى ينجو منهم، ونحو ذلك من الفوائد التي تحصل بسبب لباس الليل؛ كما قال أبو الطيّب المتنبّي: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب

وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب

وأمّا جعله لهم النوم سباتًا، فأكثر المفسّرين على أن المراد بالسبات: الراحة من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل النهاري، فينقطع به التعب، وتحصل الاستراحة، كما هو معروف.

وقال الجوهري في «صحاحه»: السبات النوم وأصله الراحة، ومنه قوله تعالىٰ: {وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَات}، وقال الزمخشري في «الكشاف»: والسبات: الموت، والمسبوت: الميّت؛ لأنه مقطوع الحياة، وهذا كقوله: {وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّـٰكُم بِٱلَّيْلِ}.

فإن قلت: هل لا فسّرته بالراحة؟

قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الورد، وهو مرنق، اهــ محل الغرض منه.

وإيضاح كلامه: أن النشور هو الحياة بعد الموت، كما تقدم إيضاحه. وعليه فقوله: {وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورا}، أي: حياة بعد الموت، وعليه فالموت هو المعبّر عنه بالسبات في قوله: {وَٱلنَّوْمَ سُبَات}، وإطلاق الموت على النوم معروف في القرءان العظيم؛ كقوله تعالىٰ: {وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّـٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ}، وقوله: {ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ} فيه دليل على ما ذكره الزمخشري؛ لأن كلاًّ من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت؛ وكقوله تعالىٰ: {ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلاْنفُسَ حِينَ مِوْتِـهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِـهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلاْخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ}، وقال الجوهري في «صحاحه»: والمسبوت الميّت والمغشى عليه، اهــ.

والذين قالوا: إن السبات في الآية الراحة بسبب النوم من تعب العمل بالنهار، قالوا: إن معنى قوله تعالىٰ: {وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورا}، أنهم ينشرون فيه لمعايشهم، ومكاسبهم، وأسبابهم. والظاهر أن هذا التفسير فيه حذف مضاف، أو هو من النعت بالمصدر، وهذا التفسير يدلّ عليه قوله تعالىٰ: {وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشا}، وقوله تعالىٰ في «القصص»: {وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبتَغُواْ مِن فَضْلِهِ}، أي: لتسكنوا في الليل، ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي للمعاش.

وإذا علمت هذا، فاعلم أن ما دلّت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في مواضع أُخر؛ كقوله تعالىٰ: {وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً * وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشا}، وقوله تعالىٰ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَداً إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاء أَفَلاَ تَسْمَعُونَ}.

وقوله تعالىٰ: {وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ءايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ}.

وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الآية.

وكقوله تعالىٰ: {وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ * وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ}، وقوله تعالىٰ:{وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّـٰهَا * وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَـٰهَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار آيتان من آياته، ونعمتان من نعمه جلَّ وعلا.

وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُوراً * لِّنُحْيِىَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهِ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَـٰماً وَأَنَاسِىَّ كَثِيراً * وَلَقَدْ صَرَّفْنَـٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً * وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً * فَلاَ تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَجَـٰهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبيراً * وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُور}

{وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ}. قد قدّمنا الآية الموضحة له في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرّيَاحَ * بُشْرًاَ بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ}، على قراءة من قرأ {بَشَرً} بالباء.

وآية «الأعراف»، وآية «الفرقان» المذكورتان تدلاّن على أن المطر رحمة من اللَّه لخلقه.

وقد بيَّن ذلك في مواضع أُخر؛ كقوله تعالىٰ: {فَٱنظُرْ إِلَىٰ ءاثَـٰرِ رَحْمَةِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ ٱلاْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ}، وقوله تعالىٰ: {وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزّلُ ٱلْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ}. {وَلَقَدْ صَرَّفْنَـٰهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً }. التحقيق: أن الضمير في قوله: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَـٰهُ}، راجع إلى ماء المطر المذكور في قوله تعالىٰ: {وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء طَهُور}، كما روي عن ابن عباس، وابن مسعود، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة وغير واحد، خلافًا لمن قال: إن الضمير المذكور راجع إلى القرءان، كما روي عن عطاء الخراساني وصدر به القرطبي، وصدر الزمخشري بما يقرب منه.

وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير في: {صَرَّفْنَـٰهُ}، عائد إلى ماء المطر.

فاعلم أن المعنى: ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا مطرًا كثيرًا في بعض السنين على بعض البلاد، ومنعنا المطر في بعض السنين عن بعض البلاد، فيكثر الخصب في بعضها، والجدب في بعضها الآخر، وقوله: {لّيَذْكُرُو}، أي: صرفناه بينهم لأجل أن يتذكّروا، أي: يتذكّر الذين أخصبت أرضهم لكثرة المطر نعمة اللَّه عليهم، فيشكروا له، ويتذكّر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاء، فيبادروا بالتوبة إلى اللَّه جلَّ وعلا ليرحمهم ويسقيهم، وقوله: {فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُورً}، أي: كفرًا لنعمة من أنزل عليهم المطر، وذلك بقولهم: مطرنا بنوء كذا.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة، أشار له جلّ وعلا في سورة «الواقعة»، في قوله تعالىٰ: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ}، فقوله: {رَزَقَكُمُ}، أي: المطر؛ كما قال تعالىٰ: {وَيُنَزّلُ لَكُم مّنَ ٱلسَّمَاء رِزْق}، وقوله: {أَنَّكُمْ تُكَذّبُونَ}، أي: بقولكم: مطرنا بنوء كذا، ويزيد هذا إيضاحًا الحديث الثابت في صحيح مسلم، وقد قدّمناه بسنده ومتنه مستوفى، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومًا على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: «قال: أصبح عبادي مؤمن بي وكافر، فأمّا من قال: مطرنا بفضل اللَّه ورحمته، فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأمّا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب».

وقد قدّمنا أن قوله تعالىٰ في هذه الآية الكريمة: {فَأَبَىٰ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفُورً}، يدخل فيه من قال: مطرنا بنوء كذا. ومن قال: مطرنا بالبخار، يعني أن البحر يتصاعد منه بخار الماء، ثم يتجمّع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل، وأن المطر منه؛ كما تقدّم إيضاحه فسبحانه وتعالىٰ عمَّا يقول الظالمون علوًّا كبيرًا. {وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيراً * فَلاَ تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَجَـٰهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبيراً }. المعنى: لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة، وبعثنا في كل قرية نذيرًا يتولّى مشقّة إنذارها عنك، أي: ولكننا اصطفيناك، وخصّصناك بعموم الرسالة لجميع الناس تعظيمًا لشأنك، ورفعًا من منزلتك، فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدّد التامّ في إبلاغ الرسالة، و {لاَ تُطِعْهُ * ٱلْكَـٰفِرِينَ}.

وما دلَّت عليه هذه الآية الكريمة من اصطفائه صلى الله عليه وسلم بالرسالة لجميع الناس، جاء موضحًا في آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰ: {قُلْ يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعً}، وقوله تعالىٰ: {وَمَا أَرْسَلْنَـٰكَ إِلاَّ كَافَّةً لّلنَّاسِ}، وقوله: {وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءانُ لاِنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ}، وقوله: {وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلاْحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ}.

وقد قدّمنا إيضاح هذا في أوّل هذه السورة الكريمة، في الكلام على قوله تعالىٰ: {تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَـٰلَمِينَ نَذِير}، وقوله: {فَلاَ تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ}، ذكره أيضًا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {وَلاَ تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ}، وقوله: {وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءاثِماً أَوْ كَفُور}، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ}، وقوله تعالىٰ: {وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ}.

وقوله في هذه الآية الكريمة: {وَجَـٰهِدْهُمْ بِهِ}، أي: بالقرءان، كما روي عن ابن عباس.

والجهاد الكبير المذكور في هذه الآية هو المصحوب بالغلظة عليهم؛ كما قال تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً}، وقال تعالىٰ: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَـٰهِدِ ٱلْكُفَّـٰرَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ}، وقوله تعالىٰ: {فَلاَ تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ}، من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يطيع الكافرين، ولكنه يأمر وينهى ليشرّع لأُمّته على لسانه، كما أوضحناه في سورة «بني إسرٰئيل». {وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً }. اعلم أن لفظة: {مَرَجَ}، تطلق في اللغة إطلاقين:

الأول: مرج بمعنى: أرسل وخلى، من قولهم: مرج دابّته إذا أرسلها إلى المرج، وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب؛ كما قال حسان بن ثابت رضي اللَّه عنه:

وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء

وعلى هذا، فالمعنى: أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما بالآخر.

والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلط، ومنه قوله تعالىٰ: {فِى أَمْرٍ مَّرِيجٍ}، أي: مختلط، فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع الدنيا، والماء الملح في جميعها.

وقوله: {هَدّاً عَذْبٌ فُرَاتٌ}، يعني: به ماء الآبار، والأنهار والعيون في أقطار الدنيا.

وقوله: {وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ}، أي: البحر الملح، كالبحر المحيط وغيره من البحار التي هي ملح أُجاج، وعلى هذا التفسير فلا إشكال.

وأمّا على القول الثاني بأن {مَرَجَ} بمعنى خلط، فالمعنى: أنه يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في مجرى واحد، ولا يختلط أحدهما بالآخر، بل يكون بينهما حاجز من قدرة اللَّه تعالىٰ، وهذا محقّق الوجود في بعض البلاد، ومن المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سان لويس، وقد زرت مدينة سان لويس عام ستّ وستّين وثلاثمائة وألف هجرية، واغتسلت مرة في نهر السنغال، ومرة في المحيط، ولم آت محل اختلاطهما، ولكن أخبرني بعض المرافقين الثقاة أنه جاء إلى محل اختلاطهما، وأنه جالس يغرف بإحدى يديه عذبًا وفراتًا، وبالأخرى ملحًا أُجاجًا، والجميع في مجرى واحد، لا يختلط أحدهما بالآخر، فسبحانه جلَّ وعلا ما أعظمه، وما أكمل قدرته.

وهذا الذي ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية، جاء موضحًا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ في سورة «فاطر»: {وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ}، وقوله تعالىٰ: {مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْغِيَانِ}، أي: لا يبغي أحدهما على الآخر فيمتزج به، وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة «الفرقان» و سورة «الرحمٰن»، قد بيَّن تعالىٰ في سورة «النمل» أنه حاجز حجز به بينهما، وذلك في قوله جلَّ وعلا: {أَمَّن جَعَلَ ٱلاْرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَءلـٰهٌ مَّعَ ٱلله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ}، وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض الفاصل بين الماء العذب، والماء الملح على التفسير الأَوَّل.

وأمّا على التفسير الثاني: فهو حاجز من قدرة اللَّه غير مرئي للبشر، وأكّد شدّة حجزه بينهما بقوله هنا: {وَحِجْراً مَّحْجُور}، والظاهر أن قوله هنا: {حِجْر}، أي: منعًا وحرامًا قدريًّا، وأن {مَّحْجُور} توكيد له، أي: منعًا شديدًا للاختلاط بينهما، وقوله: {هَـٰذَا عَذْبٌ}، صفة مشبّهة من قولهم: عذب الماء بالضم فهو عذب. وقوله: {فُرَاتٌ} صفة مشبّهة أيضًا، من فرت الماء بالضم، فهو فرات، إذا كان شديد العذوبة، وقوله: {وَهَـٰذَا مِلْحٌ}، صفة مشبهة أيضًا من قولهم: ملح الماء بالضم والفتح، فهو ملح.

قال الجوهري في «صحاحه»: ولا يقال مالح إلا في لغة ردية، اهــ.

وقد أجاز ذلك بعضهم، واستدلّ له بقول القائل:

ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبًا

وقوله: {أُجَاجٌ}، صفة مشبهة أيضًا، من قولهم: أجّ الماء يؤجّ أُجوجًا فهو أجاج، أي: ملح مر، فالوصف بكونه أجاجًا يدلّ على زيادة المرارة على كونه ملحًا، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَـٰفِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً *

سيتم شرح هذه الأيات في الصفحة التي بعدها ان شاء الله

الصفحة رقم 364 من المصحف تحميل و استماع mp3