سورة الفرقان | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشنقيطي تفسير الصفحة 366 من المصحف

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 366

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

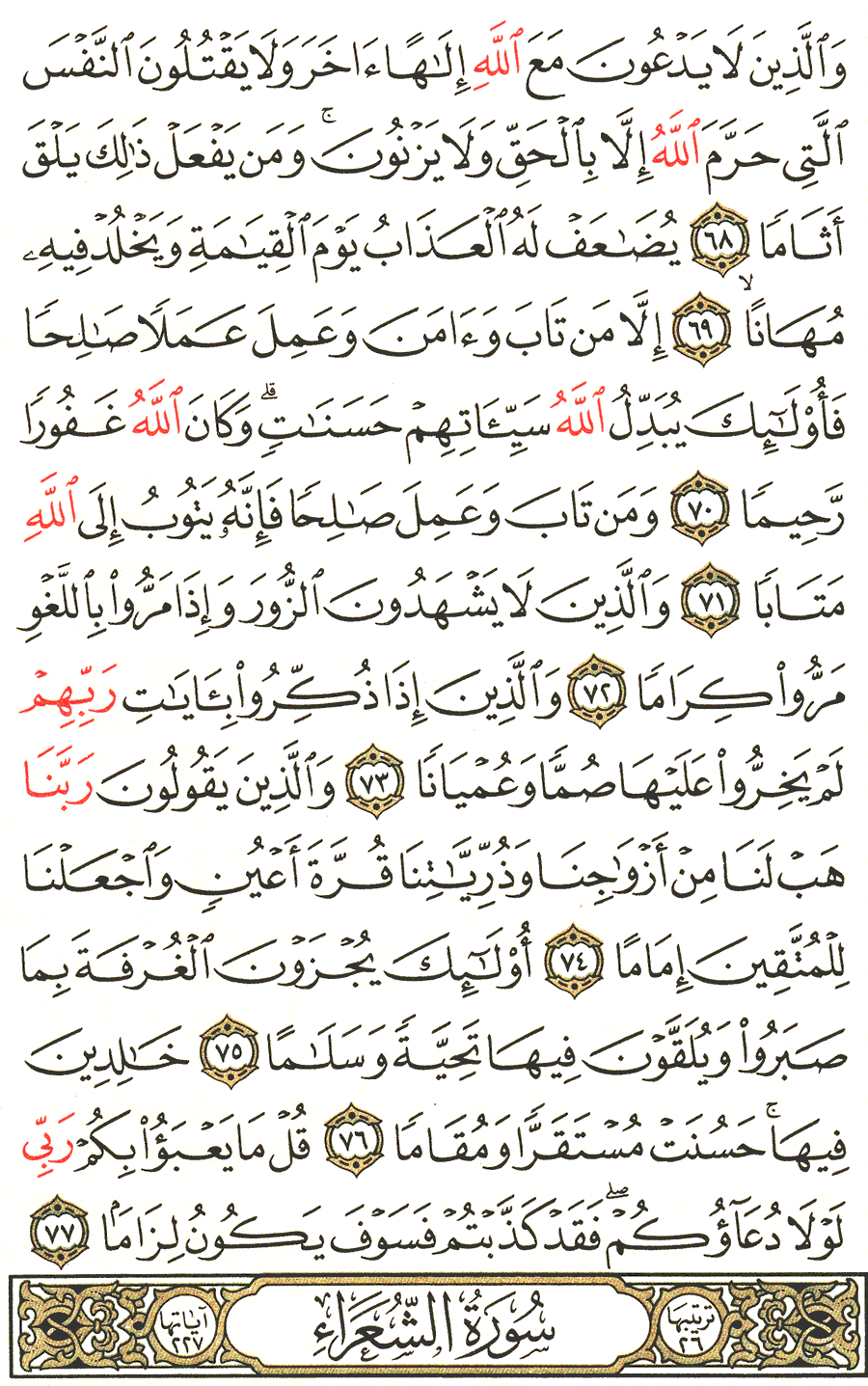

{وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَـٰفِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً * وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً * قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً * وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً * ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً * تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً * وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً * وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ ٱلاٌّرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَـٰهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً * وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَـٰماً * وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً * إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً * وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً * وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً * وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتاباً * وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِأايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً * وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً * أُوْلَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰماً * خَـٰلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً * قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}

{وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً }. قال الزمخشري في «الكشاف»، في تفسير هذه الآية الكريمة: فقسم البشر قسمين، ذوى نسب، أي: ذكورًا ينسب إليهم، فيقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان، وذوات صهر، أي: إناثًا يطاهر بهنّ؛ كقوله: {فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلاْنثَىٰ}، {وَكَانَ رَبُّكَ قَدِير}، حيث خلق من النطفة الواحدة بشرًا نوعين ذكر وأُنثى، انتهى منه.

وهذا التفسير الذي فسّر به الآية، يدلّ له ما استدلّ عليه به، وهو قوله تعالىٰ: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مّن مَّنِىّ يُمْنَىٰ * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ * فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلاْنثَىٰ}، وهو دليل على أن آية «الفرقان» هذه بيّنتها آية «القيامة» المذكورة، وفي هذه الآية الكريمة أقوال أُخر غير ما ذكره الزمخشري.

منها ما ذكر ابن كثير، قال: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْر}، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصهر صهرًا، وانظر بقية الأقوال في الآية في تفسير القرطبي و «الدرّ المنثور» للسيوطي.

مســألــة

استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن بنت الرجل من الزنى، لا يحرّم عليه نكاحها. قال ابن العربي المالكي في هذه الآية: والنسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأُنثى، على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقًا مطلقًا، ولم يكن نسبًا محقّقًا، ولذلك لم يدخل تحت قوله: {حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَـٰتُكُمْ}، بنته من الزنىٰ؛ لأنها ليست ببنت له في أصحّ القولين لعلمائنا، وأصحّ القولين في الدين، وإذا لم يكن نسب شرعًا فلا صهر شرعًا، فلا يحرم الزنى بنت أُم، ولا أُمّ بنت، وما يحرم من الحلال، لا يحرم من الحرام؛ لأن اللَّه امتنّ بالنسب، والصهر على عباده ورفع قدرهما، وعلّق الأحكام في الحلّ والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما، ولا يساويهما، انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه.

وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى، أو أخته، أو بنت ابنه من زنى فحرّم ذلك قوم منهم: ابن القٰسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون، منهم: عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي، وقد مضى هذا في «النساء» مجودًا، انتهى منه.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به حلال، فبنته من الزنى ليست بنتًا له شرعًا، وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالىٰ: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَـٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلاْنْثَيَيْنِ}، فالإجماع على أنها لا ترث، ولا تدخل في آيات المواريث، دليل صريح على أنها أجنبية منه، وليست بينًا شرعًا، ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوّجها بحال، وذلك لأمرين:

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه، يجعلها شبيهة شبهًا صوريًّا بابنته شرعًا، وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها.

الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذّذ بشىء سبب وجوده معصيته لخالقه جلَّ وعلا، فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة، لا يلائم التلذّذ بما هو ناشىء عن نفس الذنب، وما ذكره عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم، هو مراد الزمخشري بقوله:

وإن شافعيًا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم

تنبيــه

اعلم أن ما ذكره صاحب «الدرّ المنثور» عن قتادة مما يقتضي أنه استنبط من قوله تعالى في هذه الآية: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْرا}، أن الصهر كالنسب في التحريم، وأن كل واحد منهما تحرم به سبع نساء لم يظهر لي وجهه، ومما يزيده عدم ظهور ضعف دلالة الاقتران عند أهل الأصول؛ كما تقدّم إيضاحه مرارًا، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ}. تقدم إيضاحه في سورة «الحج»، وغيرها. {وَكَانَ ٱلْكَـٰفِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرا}. الظهير في اللغة:

المعين، ومنه قول تعالىٰ: {وَالْمَلَـئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌا}، وقوله تعالىٰ: {قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لّلْمُجْرِمِينَ}.

ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: {وَكَانَ ٱلْكَـٰفِرُ عَلَىٰ رَبّهِ ظَهِيرا}، على أظهر الأقوال: وكان الكافر معينًا للشيطان، وحزبه من الكفرة على عداوة اللَّه ورسله، فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء اللَّه، الذين يقاتلون في سبيل اللَّه، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم؛ لأن تكون كلمة اللَّه ليست هي العليا، وهذا المعنى دلّت عليه آيات من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ: {ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُواْ أَوْلِيَاء ٱلشَّيْطَـٰنِ}، ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت، المقاتلين في سبيل اللَّه، أنه على ربّه ظهير.

وقوله تعالىٰ: {وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ * لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مٌّحْضَرُونَ}، على قول من قال: إن الجند المحضرون هم الكفار، يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها، ومن قاتل عن الأصنام مدافعًا عن عبادتها، فهو على ربّه ظهير، وكونه ظهيرًا على ربّه، أي: معينًا للشيطان، وحزبه على عداوة اللَّه ورسله؛ ككونه عدوًّا له المذكور في قوله تعالىٰ: {مَن كَانَ عَدُوّا لّلَّهِ وَمَلـئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَـٰفِرِينَ}، وقوله تعالىٰ: {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ}، ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة اللَّه لا يمكن أن يضرّوه بشىء، وإنما يضرّون بذلك أنفسهم: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَاء إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ}. {وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً }. قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرءانية في أوّل سورة «الأعراف»، وأوّل سورة «الكهف». {قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «هود»، في الكلام على قوله تعالىٰ:{كَـٰرِهُونَ وَيٰقَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ}. {وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لاَ يَمُوتُ}. قد قدّمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة «الفاتحة»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. {وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِير}. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «بني إسرٰئيل»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَكَفَىٰ بِرَبّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا}. {ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ}. قد قدّمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}. {ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِير}. قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرءانية في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ}. {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً }.

ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قيل لهم: {ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ}، أي: قال لهم ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمون، تجاهلوا الرحمٰن، وقالوا: {وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ}، وأنكروا السجود له تعالىٰ، وزادهم ذلك نفورًا عن الإيمان والسجود للرحمٰن، وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جلَّ وعلا مذكورًا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}.

وقوله تعالىٰ: {فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُو}، وقد وبّخهم تعالىٰ على عدم امتثال ذلك في قوله تعالىٰ: {وَإِذَا قُرِىء عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءانُ لاَ يَسْجُدُونَ}، وقوله تعالىٰ: {وَإذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ}، وتجاهلهم للرحمٰن هنا أجابهم عنه تعالىٰ بقوله: {ٱلرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ ٱلْقُرْءانَ * خَلَقَ ٱلإِنسَـٰنَ * عَلَّمَهُ ٱلبَيَانَ}.

وقوله تعالىٰ: {قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـٰنَ أَيّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلاْسْمَاء ٱلْحُسْنَىٰ}، وقد قدّمنا طرفًا من هذا في الكلام على هذه الآية، وقد قدّمنا أيضًا أنّهم يعلمون أن الرحمٰن هو اللَّه، وأن تجاهلهم له تجاهل عارف، وأدلّة ذلك. وقوله هنا: {وَزَادَهُمْ نُفُور}، جاء معناه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا}، وقوله تعالىٰ: {بَل لَّجُّواْ فِى عُتُوّ وَنُفُورٍا}، إلى غير ذلك من الآيات. {تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً }. قد قدّمنا كلام أهل العلم في معنى {تَبَـٰرَكَ}، في أول هذه السورة الكريمة.

والبروج في اللغة: القصور العالية، ومنه قوله تعالىٰ: {وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ}.

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآية، فقال بعضهم: هي الكواكب العظام. قال ابن كثير: وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي صالح، والحسن، وقتادة، ثم قال: وقيل هي قصور في السماء للحرس. ويروى هذا عن عليّ، وابن عباس، ومحمّد بن كعب، وإبرٰهيم النخعي، وسليمٰن بن مهران الأعمش، وهو رواية عن أبي صالح أيضًا، والقول الأوّل أظهر، اللَّهمّ إلاّ أن تكون الكواكب العظام، هي قصور للحرس فيجتمع القولان؛ كما قال تعالىٰ: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ}، اهــ محل الغرض من كلام ابن كثير.

وقال الزمخشري في «الكشاف»: البروج منازل الكواكب السبعة السيّارة: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، سمّيت البروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها، واشتقاق البرج من التبرج لظهور، اهــ منه.

وما ذكره جلَّ وعلا هنا من أنه جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وهو الشمس، وقمرًا منيرًا، بيّنه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ}، وقوله تعالىٰ: {وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ}، وقوله تعالىٰ: {وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاج}، وقوله تعالىٰ: {أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ * سَمَـٰوَاتٍ طِبَاقاً * وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاج}، وقرأ هذا الحرف عامّة السبعة غير حمزة والكسائي: {وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاج}، بكسر السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفراد، وقرأه حمزة والكسائي: { سُرُجً} بضم السين، والراء جمع سراج، فعلى قراءة الجمهور بإفراد السراج، فالمراد به الشمس، بدليل قوله تعالىٰ: {نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاج} وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع، فالمراد بالسرج: الشمس والكواكب العظام.

وقد قدّمنا في سورة «الحجر»، أن ظاهر القرءان أن القمر في السماء المبنيّة لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لأن اللَّه بيَّن في سورة «الحجر»، أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة، والمحفوظة هي المبنيّة في قوله تعالىٰ: {وَٱلسَّمَاء بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}، وقوله: {وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاد}، وليست مطلق ما علاك، والبيان المذكور في سورة «الحجر» في قوله تعالىٰ: {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ * وَحَفِظْنَـٰهَ}، فآية «الحجر» هذه دالَّة على أن ذات البروج هي المبنيّة المحفوظة، لا مطلق ما علاك.

وإذا علمت ذلك، فاعلم أنه جلَّ وعلا في آية «الفرقان» هذه، بيَّن أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: {تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِير}، وذلك دليل على أنها ليست مطلق ما علاك، وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: يوجد في كلام بعض السلف، أن القمر في فضاء بعيد من السماء، وأن علم الهيئة دلّ على ذلك، وأن الأرصاد الحديثة بيّنت ذلك.

قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القرءان العظيم؛ لأن الصحابة رضي اللَّه عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر منه صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا نبيّ اللَّهٰ ما بال الهلال يبدو دقيقًا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرًا؟ نزل القرءان بالجواب بما فيه فائدة للبشر، وترك ما لا فائدة فيه، وذلك في قوله تعالىٰ: {يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلاهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجّ}، وهذا الباب الذي أرشد القرءان العظيم إلى سدّه لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر، والإلحاد وتكذيب اللَّه ورسوله من غير فائدة دنيوية، والذي أرشد اللَّه إليه في كتابه هو النظر في غرائب صنعه وعجائبه في السمٰوات والأرض، ليستدلّ بذلك على كمال قدرته تعالىٰ، واستحقاقه للعبادة وحده، وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار.

وعلى كل حال، فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرءان العظيم إلا لدليل مقنع يجب الرجوع إليه، كما هو معلوم في محلّه.

ولا شكّ أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بآلاتهم ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهم، وضعفهم، وعجزهم، وذلّهم أمام قدرة خالق السمٰوات والأرض جلَّ وعلا.

وقد قدّمنا في سورة «الحجر»، أن ذلك يدلّ عليه قوله تعالىٰ: {أَمْ لَهُم مٌّلْكُ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ * فِى ٱلاْسْبَابُ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مّن ٱلاْحَزَابِ}.

فإن قيل: الآيات التي استدللت بها على أن القمر في السماء المحفوظة فيها احتمال على أسلوب عربي معروف، يقتضي عدم دلالتها على ما ذكرت، وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده، دون المعنى.

وإيضاحه أن يقال في قوله: {جَعَلَ فِى ٱلسَّمَاء بُرُوجا}، هي السماء المحفوظة، ولكن الضمير في قوله: {وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيرا}، راجع إلى مطلق لفظ السماء الصادق بمطلق ما علاك في اللغة، وهذا أسلوب عربي معروف وهو المعبّر عنه عند علماء العربية، بمسألة: عندي درهم ونصفه، أي: نصف درهم آخر، ومنه قوله تعالىٰ: {وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِى كِتَـٰبٍ}، أي: ولا ينقص من عمر معمر آخر.

قلنا: نعم هذا محتمل، ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب الرجوع إليه، والعدول عن ظاهر القرءان العظيم لا يجوز إلا لدليل يجب الرجوع إليه، وظاهر القرءان أولى بالاتّباع والتصديق من أقوال الكفرة ومقلّديهم، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ ٱلاٌّرْضِ هَوْنا}. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «بني إسرٰئيل»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلاْرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلاْرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولا}. {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَـٰهِلُونَ قَالُواْ سَلاَما}. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «مريم»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي}. {وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَـٰماً }. ما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة، من أن عباده الصالحين، يبيتون لربّهم سجّدًا وقيامًا يعبدون اللَّه ويصلّون له، بيّنه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءانَاء ٱلَّيْلِ سَـٰجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ ٱلاْخِرَةَ وَيَرْجُواْ * رَّحْمَةِ رَبّهِ}، وقوله تعالىٰ: {تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعا}، وقوله تعالىٰ: {إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُواْ قَلِيلاً مّن ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِٱلاْسْحَـٰرِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}، وقوله تعالىٰ: {يُبَيّتُونَ}، قال الزجاج: بات الرجل يبيت، إذا أدركه الليل، نام أو لم ينم، قال زهير:

فبتنا قيامًا عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله

انتهى بواسطة نقل القرطبي. {وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً }. الأظهر أن معنى قوله: {كَانَ غَرَام}، أي: كان لازمًا دائمًا غير مفارق، ومنه سمى الغريم لملازمته، ويقال: فلان مغرم بكذا، أي: لازم له، مولع به.

وهذا المعنى دلّت عليه آيات من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ: {وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ}، وقوله: {لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ}، وقوله: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَام}، وقوله تعالىٰ: {فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاب}، وقوله: {لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ}، وقوله: {وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ}، وقوله تعالىٰ: {كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا}، وقوله تعالىٰ: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقال الزجاج: الغرام أشدّ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ. وقال أبو عبيدة: الهلاك، قاله القرطبي. وقول الأعشى:

إن يعاقب يكن غرامًا وإن يعــ ــط جزيلاً فإنه لا يبال

يعني: يكن عذابه دائمًا لازمًا، وكذلك قول بشر بن أبي حازم:

ويوم النسار ويوم الجفا ركانًا عذابًا وكان غرامًا

وذلك هو الأظهر أيضًا في قول الآخر:

وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام

{وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً }. قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: {وَلَمْ يَقْتُرُوا} بضمّ الياء المثناة التحتية وكسر التاء مضارع أقتر الرباعي، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: {وَلَمْ يَقْتُرُو} بفتح المثاة التحتية، وكسر المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي كضرب، وقرأه عاصم وحمزة، والكسائي، {وَلَمْ يَقْتُرُوا} بفتح المثناة التحتية، وضمّ المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي كنصر، والإقتار على قراءة نافع وابن عامر، والقتر على قراءة الباقين معناهما واحد، وهو التضييق المخل بسد الخلّة اللازم، والإسراف في قوله تعالىٰ: {لَمْ يُسْرِفُوا}، مجاوزة الحدّ في النفقة.

واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة، أن اللَّه مدح عباده الصالحين بتوسّطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحدّ بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون، أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم.

وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام والباطل، والإقتار منع الحق الواجب، وهذا المعنى وإن كان حقًّا فالأظهر في الآية هو القول الأول.

قال ابن كثير رحمه اللَّه: {وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُوا}، أي: ليسوا مبذرين في إنفاقهم، فيصرفوا فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم، فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم بل عدلاً خيارًا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا، انتهى محل الغرض منه.

وقوله تعالىٰ: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما}، أي: بين ذلك المذكور من الإسراف والقتر {قَوَاما} أي: عدلاً وسطًا سالمًا من عيب الإسراف والقتر.

وأظهر أوجه الإعراب عندي في الآية هو ما ذكره القرطبي، قال: {قَوَاما} خبر {كَانَ}، واسمها مقدّر فيها، أي: كان الإنفاق بين الإسراف والقتر قوامًا، ثم قال: قاله الفراء، وباقي أوجه الإعراب في الآية ليس بوجيه عندي؛ كقول من قال: إن لفظة {بَيْنَ} هي اسم {كَانَ}، وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني، وقول من قال: إن {بَيْنَ} هي خبر {كَانَ}، و {قَوَام} حال مؤكدة له، ومن قال إنهما خبران كل ذلك ليس بوجيه عندي، والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم، وإنفاقهم المال في أوجه الخير.

وهذا المعنى الذي دلَّت عليه هذه الآية الكريمة، جاء موضحًا في غير هذا الموضع؛ فمن ذلك أن اللَّه أوصى نبيّه صلى الله عليه وسلم بالعمل بمقتضاه في قوله تعالىٰ: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ}، فقوله: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ}، أي: ممسكة عن الإنفاق إمساكًا كليًّا، يؤدي معنى قوله هنا: {وَلَمْ يَقْتُرُوا}. وقوله: {وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ}، يؤدي معنى قوله هنا: {لَمْ يُسْرِفُو}، وأشار تعالىٰ إلى هذا المعنى في قوله: {وَءاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيرً}، وقوله تعالىٰ: {يَسْـئَلُونَكَ عَنِ يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ}، على أصحّ التفسيرين.

وقد أوضحنا الآيات الدالَّة على هذا المعنى في أوّل سورة «البقرة»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ}.

مســألــة

هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُوا}،

والآيات التي ذكرناها معها، قد بيّنت أحد ركني ما يسمّى الآن بالاقتصاد.

وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأوّل إلى أصلين، لا ثالث لهما.

الأوّل منهما: اكتساب المال.

والثاني منهما: صرفه في مصارفه، وبه تعلم أن الاقتصاد عمل مزدوج، ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود الآخر، فلو كان الإنسان أحسن الناس نظرًا في أوجه اكتساب المال، إلاّ أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه، فإن جميع ما حصل من المال يضيع عليه بدون فائدة، وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرًا في صرف المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه اكتسابه، فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على تحصيل شىء يصرفه، والآيات المذكورة أرشدت الناس ونبّهتهم على الاقتصاد في الصرف.

وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلّها راجعة إلى الأصلين المذكورين، وأن الآيات المذكورة دلّت على أحدهما، فاعلم أن الآخر منهما وهو اكتساب المال أرشدت إليه آيات أُخر دلّت على فتح اللَّه الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة، كالتجارات وغيرها؛ كقوله تعالىٰ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ}، وقوله تعالىٰ: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلاْرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ}، وقوله تعالىٰ: {عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءانِ عَلِمَ أَن}، والمراد بفضل اللَّه في الآيات المذكورة ربح التجارة؛ وكقوله تعالىٰ: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ}، وقد قدّمنا في سورة «الكهف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِ إِلَىٰ ٱلْمَدِينَةِ}، أنواع الشركات وأسماءها، وبيّنا ما يجوز منها، وما لا يجوز عند الأئمّة الأربعة وأوضحنا ما اتفقوا على منعه، وما اتّفقوا على جوازه، وما اختلفوا فيه، وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها اللَّه لاكتساب المال، بالأوجه الشرعية اللائقة.

وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين، هما: اكتساب المال، وصرفه في مصارفه، فاعلم أن كل واحد من هذين الأصلين، لا بدّ له من أمرين ضروريين له:

الأوّل منهما: معرفة حكم اللَّه فيه، لأن اللَّه جلَّ وعلا لم يبح اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال، بل أباح بعض الطرق، وحرم بعضها؛ كما قال تعالىٰ: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰا}، ولم يبح اللَّه جلَّ وعلا صرف المال في كل شىء، بل أباح بعض الصرف وحرم بعضه؛ كما قال تعالىٰ: {مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنبُلَةٍ مّاْئَةُ حَبَّةٍ}، وقال تعالىٰ في الصرف الحرام: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوٰلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً}، فمعرفة حكم اللَّه في اكتساب المال وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري لا بدّ منه، لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام، والمال المكتسب من وجه حرام، لا خير فيه البتّة، وقد يصرف المال في وجه حرام، وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه.

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال، فقد يعلم الإنسان مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعًا، ولكنه لا يعلم أوجه التصرّف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال، من ذلك الوجه الشرعيّ، وكم من متصرّف يريد الربح، فيعود عليه تصرّفه بالخسران، لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد يعلم الإنسان أن الصرف في الشىء الفلاني مباح، وفيه مصلحة، ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور، كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة، فإن جواز الصرف فيها معلوم، وإيقاع الصرف على وجه المصلحة، لا يعلمه كل الناس.

وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة:

الأول: معرفة حكم اللَّه في الوجه الذي يكتسب به المال، واجتناب الاكتساب به، إن كان محرّمًا شرعًا.

الثاني: حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السمٰوات والأرض، وما لا يبيحه.

الثالث: معرفة حكم اللَّه في الأوجه التي يصرف فيها المال، واجتناب المحرم منها.

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف، واجتناب ما لا يفيد منها، فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته، وكان مرضيًا للَّه جلّ وعلا، ومن أخلّ بواحد من هذه الأُسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي لا يبيحها اللَّه جلَّ وعلا فلا خير في ماله، ولا بركة؛ كما قال تعالىٰ: {يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ}، وقال تعالىٰ: {قُل لاَّ يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ}.

وقد تكلّمنا على مسائل الربا في آية الربا في سورة «البقرة»، وتكلّمنا على أنواع الشركات وأسمائها، وبيّنا ما يجوز منها وما لا يجوز في سورة «الكهف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِ إِلَىٰ ٱلْمَدِينَةِ}.

ولا شكّ أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق السمٰوات والأرض، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون كفيلاً بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية، وصرفه في مصارفه المنتجة الجائزة شرعًا؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن في أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم، لأن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمين، فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئًا منها يجوز شرعًا، لأنها إما مشتملة على زيادات ربوية، أو على غرر، لا تجوز معه المعاملة كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنيا، فإنك لا تكاد تجد شيئًا منها سالمًا من الغرر، وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن من يدّعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات، من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك، ولأنه لا دليل معه بل الأدلّة الصحيحة على خلاف ما يقول، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراما}. أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم كرامًا مكرّمين أنفسهم عن الخوض معهم في لغوهم، وهو كل كلام لا خير فيه، كما تقدّم.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة، أوضحه جلَّ وعلا بقوله: {وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِى ٱلْجَـٰهِلِينَ}، وقد قدّمنا الآيات الدالَّة على معاملة عباد الرحمٰن للجاهلين، في سورة «مريم»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي}. {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِأايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً }. قال الزمخشري: لم يخرّوا عليها ليس بنفي للخرور، وإنما هو إثبات له، ونفي للصمم والعمى؛ كما تقول: لا يلقاني زيد مسلِّمًا، وهو نفي للسلام لا للقاء.

والمعنى: أنهم إذا ذكِّروا به أكّبوا عليها، حرصًا على استماعها وأقبلوا على المذكِّر بها، وهم في أكبابهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية، انتهى محل الغرض منه.

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق، ودلالة بالمفهوم، فقد دلَّت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمٰن، أنهم إذا ذكِّروا بآيات ربّهم لم يخرّوا عليها، لم يكبّوا عليها في حال كونهم صمًّا عن سماع ما فيها من الحقّ، وعميانًا عن إبصاره، بل هم يكبّون عليها سامعين ما فيها من الحقّ مبصرين له.

وهذا المعنى دلّت عليه آيات أُخر من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ}، ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرءان، فزادته إيمانًا أنه لم يخرّ عليها أصمّ أعمى؛ وكقوله تعالىٰ: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَـٰناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰناً وَهُمْ}، وقوله تعالىٰ: {مُّبِينٍ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد دلَّت الآية المذكورة أيضًا بمفهومها أن الكفرة المخالفين، لعباد الرحمٰن الموصوفين في هذه الآيات: إذا ذكروا بآيات ربهم خرّوا عليها صمًّا وعميانًا، أي: لا يسمعون ما فيها من الحق، ولا يبصرونه، حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها، جاء موضحًا في آيات أُخر من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ في سورة «لقمان»: {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءايَـٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِى أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}، وقوله تعالىٰ في «الجاثية»: {وَيْلٌ لّكُلّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ ءايَـٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءايَـٰتِنَا شَيْئاً ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ}، وقوله تعالىٰ: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَـٰناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّ}، إلى غير ذلك من الآيات.

والظاهر: أن معنى خرور الكفار على الآيات، في حال كونهم صمًّا وعميانًا، هو إكبابهم على إنكارها والتكذيب بها، خلافًا لما ذكره الزمخشري في «الكشاف»، والصمّ في الآية جمع أصم، والعميان جمع أعمى، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {أُوْلَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُو}. الظاهر أن المراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادق بغرف كثيرة؛ كما يدلّ عليه قوله تعالىٰ: {وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءامِنُونَ}، وقوله تعالىٰ: {لَهُمْ غُرَفٌ مّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاْنْهَـٰرُ}.

وقد أوضحناه هذا في أوّل سورة «الحجّ»، وفي غيرها. {وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰماً }. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة «يونس»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ}. {خَـٰلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «الكهف»،في الكلام على قوله تعالىٰ: {نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقا}. {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً }. العرب الذين نزل القرءان بلغتهم، يقولون: ما عبأت بفلان، أي: ما باليت به، ولا اكترثت به، أي: ما كان له عندي وزن، ولا قدر يستوجب الإكتراث والمبالاة به، وأصله من العبء وهو الثقل، ومنه قول أبي زيد يصف أسدًا: كان بنحره وبمنكبيه عبيرًا بات يعبؤه عروس

وقوله: يعبؤه، أي: يجعل بعضه فوق بعض لمبالاته به واكتراثه به.

وإذا علمت ذلك، فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة يدور على أربعة أقوال.

واعلم أوّلاً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، هل هو مضاف إلى فاعله، أو إلى مفعوله، وعلى أنه مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآية داعون، لا مدعوون، أي: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: عبادتكم له. وأمّا على أن المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية مدعوون لا داعون، أي: ما يعبؤا بكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده، وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصّلاة والسّلام.

واعلم أيضًا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنيّة على كون المصدر فيها مضافًا إلى فاعله. والرابع: مبني على كونه مضافًا إلى مفعوله.

أمّا الأقوال الثلاثة المبنيّة على كونه مضافًا إلى فاعله.

فالأوّل منها أن المعنى: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: عبادتكم له وحده جلَّ وعلا، وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين، ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ}.

والثاني منها: أن المعنى: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ} أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب، أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم، إذا كشف الضرّ عنكم.

والثالث: أن المعنى {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى}، أي: ما يصنع بعذابكم، {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ} معه آلهة أخرى، ولا يخفى بُعد هذا القول، وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه، ولا حاجة إليه.

أمّا القول الرابع المبنى على أن المصدر في الآية، مضاف إلى مفعوله فهو ظاهر، أي: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلا} دعاؤه إياكم على ألسنة رسله.

وإذا عرفت هذه الأقوال، فاعلم أن كل واحد منها، قد دلَّ عليه قرءان وسنبيّن هنا إن شاء اللَّه تعالىٰ دليل كل قول منها من القرءان مع ذكر ما يظهر لنا أنه أرجحها.

أمّا هذا القول الأخير المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله، وأن المعنى: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلا} دعاؤه إياكم إلى الإيمان به وتوحيده وعبادته على ألسنة رسله، فقد دلّت عليه آيات من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ في أوّل سورة «هود»: {وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا}، وقوله تعالىٰ في أوّل سورة «الكهف»: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلاْرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلا}، وقوله في أوّل سورة «الملك»: {ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا}.

فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السمٰوات والأرض، وجميع ما على الأرض، والموت والحياة، هي أن يدعوهم على ألسنة رسله ويبتليهم، أي: أن يختبرهم أيّهم أحسن عملاً.

وهذه الآيات تبيّن معنى قوله تعالىٰ:{وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}.

وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: دعاؤه إياكم على ألسنة رسله، وابتلاؤكم أيّكم أحسن عملاً، وعلى هذا فلا إشكال في قوله: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ}، أي: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ * لَوْلا} دعاؤه إياكم، أي: وقد دعاكم فكذبتم، وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه، فهو قويّ بدلالة الآيات المذكورة عليه.

وأمّا القول بأن معنى: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: إخلاصكم الدعاء له أيّها الكفار عند الشدائد والكروب، فقد دلَّت على معناه آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰ: {فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ}، وقوله تعالىٰ: {جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ}.

وقد أوضحنا الآيات الدالَّة على هذا المعنى في سورة «بني إسرٰئيل»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلْضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ}، وهذا القول وإن دلّت عليه آيات كثيرة، فلا يظهر كونه هو معنى آية «الفرقان» هذه.

وأمّا على القول بأن المعنى: ما يصنع بعذابكم، {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ} معه آلهة أخرى؛ فقد دلَّ على معناه قوله تعالىٰ: {مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءامَنْتُمْ}.

والقول الأوّل الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاً، وهو أن المعنى: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: عبادتكم له وحده، قد دلَّ عليه جميع الآيات الدالَّة على ما يعطيه اللَّه لمن أطاعه، وما أعدّه لمن عصاه، وكثرتها معلومة لا خفاء بها.

واعلم أن لفظة {مَ}، في قوله: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى}، قال بعض أهل العلم: هي استفهامية، وقال بعضهم: هي نافية وكلاهما له وجه من النظر.

واعلم أن قول من قال: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: دعاؤكم إياي لأغفر لكم، وأعطيكم ما سألتم، راجع إلى القول الأوّل؛ لأن دعاء المسألة داخل في العبادة، كما هو معلوم. وقوله: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ}، أي: بما جاءكم به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وقد قدّمنا في الكلام على قوله تعالىٰ: {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاما}، أن معنى قوله تعالىٰ: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}، أي: سوف يكون العذاب ملازمًا لهم غير مفارق، كما تقدّم إيضاحه.

وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بالعذاب اللازم لهم المعبّر عن لزومه لهم، بقوله: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}، أنه ما وقع من العذاب يوم بدر، لأنهم قتل منهم سبعون وأسر سبعون، والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل، واتّصل به عذاب البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال، وكون اللزام المذكور في هذه الآية العذاب الواقع يوم بدر، نقله ابن كثير عن عبد اللَّه بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، ومحمّد بن كعب القرظي، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي، وغيرهم، ثم قال: وقال الحسن البصري: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}، أي: يوم القيامة ولا منافاة بينهما، انتهى من ابن كثير، ونقله صاحب «الدرّ المنثور» عن أكثر المذكورين وغيرهم.

وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره اللَّه تعالىٰ في آيات من كتابه، قالوا هو المراد بقوله تعالىٰ: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلاْدْنَىٰ}، أي: يوم بدر، {دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلاْكْبَرِ}، أي: يوم القيامة، وأنه هو المراد بقوله: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}، وأنه هو المراد بالبطش والانتقام، في قوله تعالىٰ: {يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ}،

وأنه هو الفرقان الفارق بين الحقّ والباطل في قوله تعالىٰ: {وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْء فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ}، وهو يوم بدر، وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالىٰ: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ}، وكون المراد بهذه الآيات المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح، عن ابن مسعود، وهو المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في الكلام على بدر، وقد أتى منوّهًا في الذكر:

لأنه العذاب واللزام وأنه البطش والانتقام

وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر سجيس الدهر

ومعنى سجيس الدهر، أي: مدّته.

وأظهر الأقوال في الآية عندي، هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير، وممن قال به قتادة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

تم بحمد الله تفسر سورة الفرقان

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 366

تفسير أضواء البيان - صفحة القرآن رقم 67

{وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً * وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَـٰفِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيراً * وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً * قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً * وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لاَ يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً * ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً * تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً * وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً * وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ ٱلاٌّرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَـٰهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً * وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَـٰماً * وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً * إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً * وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً * وَٱلَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهَا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَاماً * يُضَـٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً * وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتاباً * وَٱلَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِأايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً * وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً * أُوْلَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰماً * خَـٰلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً * قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}

{وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً }. قال الزمخشري في «الكشاف»، في تفسير هذه الآية الكريمة: فقسم البشر قسمين، ذوى نسب، أي: ذكورًا ينسب إليهم، فيقال: فلان بن فلان وفلانة بنت فلان، وذوات صهر، أي: إناثًا يطاهر بهنّ؛ كقوله: {فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلاْنثَىٰ}، {وَكَانَ رَبُّكَ قَدِير}، حيث خلق من النطفة الواحدة بشرًا نوعين ذكر وأُنثى، انتهى منه.

وهذا التفسير الذي فسّر به الآية، يدلّ له ما استدلّ عليه به، وهو قوله تعالىٰ: {أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مّن مَّنِىّ يُمْنَىٰ * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ * فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلاْنثَىٰ}، وهو دليل على أن آية «الفرقان» هذه بيّنتها آية «القيامة» المذكورة، وفي هذه الآية الكريمة أقوال أُخر غير ما ذكره الزمخشري.

منها ما ذكر ابن كثير، قال: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْر}، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصهر صهرًا، وانظر بقية الأقوال في الآية في تفسير القرطبي و «الدرّ المنثور» للسيوطي.

مســألــة

استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن بنت الرجل من الزنى، لا يحرّم عليه نكاحها. قال ابن العربي المالكي في هذه الآية: والنسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأُنثى، على وجه الشرع، فإن كان بمعصية كان خلقًا مطلقًا، ولم يكن نسبًا محقّقًا، ولذلك لم يدخل تحت قوله: {حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَـٰتُكُمْ}، بنته من الزنىٰ؛ لأنها ليست ببنت له في أصحّ القولين لعلمائنا، وأصحّ القولين في الدين، وإذا لم يكن نسب شرعًا فلا صهر شرعًا، فلا يحرم الزنى بنت أُم، ولا أُمّ بنت، وما يحرم من الحلال، لا يحرم من الحرام؛ لأن اللَّه امتنّ بالنسب، والصهر على عباده ورفع قدرهما، وعلّق الأحكام في الحلّ والحرمة عليهما، فلا يلحق الباطل بهما، ولا يساويهما، انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه.

وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى، أو أخته، أو بنت ابنه من زنى فحرّم ذلك قوم منهم: ابن القٰسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وأجاز ذلك آخرون، منهم: عبد الملك بن الماجشون، وهو قول الشافعي، وقد مضى هذا في «النساء» مجودًا، انتهى منه.

قال مقيّده ــ عفا اللَّه عنه وغفر له ــ : الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرم به حلال، فبنته من الزنى ليست بنتًا له شرعًا، وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالىٰ: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِى أَوْلَـٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلاْنْثَيَيْنِ}، فالإجماع على أنها لا ترث، ولا تدخل في آيات المواريث، دليل صريح على أنها أجنبية منه، وليست بينًا شرعًا، ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوّجها بحال، وذلك لأمرين:

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه، يجعلها شبيهة شبهًا صوريًّا بابنته شرعًا، وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها.

الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذّذ بشىء سبب وجوده معصيته لخالقه جلَّ وعلا، فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة، لا يلائم التلذّذ بما هو ناشىء عن نفس الذنب، وما ذكره عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم، هو مراد الزمخشري بقوله:

وإن شافعيًا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم

تنبيــه

اعلم أن ما ذكره صاحب «الدرّ المنثور» عن قتادة مما يقتضي أنه استنبط من قوله تعالى في هذه الآية: {فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْرا}، أن الصهر كالنسب في التحريم، وأن كل واحد منهما تحرم به سبع نساء لم يظهر لي وجهه، ومما يزيده عدم ظهور ضعف دلالة الاقتران عند أهل الأصول؛ كما تقدّم إيضاحه مرارًا، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُّهُمْ}. تقدم إيضاحه في سورة «الحج»، وغيرها. {وَكَانَ ٱلْكَـٰفِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرا}. الظهير في اللغة:

المعين، ومنه قول تعالىٰ: {وَالْمَلَـئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌا}، وقوله تعالىٰ: {قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لّلْمُجْرِمِينَ}.

ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: {وَكَانَ ٱلْكَـٰفِرُ عَلَىٰ رَبّهِ ظَهِيرا}، على أظهر الأقوال: وكان الكافر معينًا للشيطان، وحزبه من الكفرة على عداوة اللَّه ورسله، فالكافر من حزب الشيطان يقاتل في سبيله أولياء اللَّه، الذين يقاتلون في سبيل اللَّه، فالكافر يعين الشيطان وحزبه في سعيهم؛ لأن تكون كلمة اللَّه ليست هي العليا، وهذا المعنى دلّت عليه آيات من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ: {ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱلطَّـٰغُوتِ فَقَـٰتِلُواْ أَوْلِيَاء ٱلشَّيْطَـٰنِ}، ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت، المقاتلين في سبيل اللَّه، أنه على ربّه ظهير.

وقوله تعالىٰ: {وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ * لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مٌّحْضَرُونَ}، على قول من قال: إن الجند المحضرون هم الكفار، يقاتلون عن آلهتهم ويدافعون عنها، ومن قاتل عن الأصنام مدافعًا عن عبادتها، فهو على ربّه ظهير، وكونه ظهيرًا على ربّه، أي: معينًا للشيطان، وحزبه على عداوة اللَّه ورسله؛ ككونه عدوًّا له المذكور في قوله تعالىٰ: {مَن كَانَ عَدُوّا لّلَّهِ وَمَلـئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَـٰلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَـٰفِرِينَ}، وقوله تعالىٰ: {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ}، ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على عداوة اللَّه لا يمكن أن يضرّوه بشىء، وإنما يضرّون بذلك أنفسهم: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَاء إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ}. {وَمَآ أَرْسَلْنَـٰكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً }. قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرءانية في أوّل سورة «الأعراف»، وأوّل سورة «الكهف». {قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «هود»، في الكلام على قوله تعالىٰ:{كَـٰرِهُونَ وَيٰقَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ}. {وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لاَ يَمُوتُ}. قد قدّمنا الآيات الموضحة لمثله في سورة «الفاتحة»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}. {وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِير}. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «بني إسرٰئيل»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَكَفَىٰ بِرَبّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَا بَصِيرًا}. {ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلاٌّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ}. قد قدّمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}. {ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِير}. قد قدّمنا إيضاحه بالآيات القرءانية في سورة «الأعراف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ}. {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً }.

ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا قيل لهم: {ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَـٰنِ}، أي: قال لهم ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمون، تجاهلوا الرحمٰن، وقالوا: {وَمَا ٱلرَّحْمَـٰنُ}، وأنكروا السجود له تعالىٰ، وزادهم ذلك نفورًا عن الإيمان والسجود للرحمٰن، وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جلَّ وعلا مذكورًا في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {لاَ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}.

وقوله تعالىٰ: {فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُو}، وقد وبّخهم تعالىٰ على عدم امتثال ذلك في قوله تعالىٰ: {وَإِذَا قُرِىء عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءانُ لاَ يَسْجُدُونَ}، وقوله تعالىٰ: {وَإذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لاَ يَرْكَعُونَ}، وتجاهلهم للرحمٰن هنا أجابهم عنه تعالىٰ بقوله: {ٱلرَّحْمَـٰنُ * عَلَّمَ ٱلْقُرْءانَ * خَلَقَ ٱلإِنسَـٰنَ * عَلَّمَهُ ٱلبَيَانَ}.

وقوله تعالىٰ: {قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَـٰنَ أَيّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلاْسْمَاء ٱلْحُسْنَىٰ}، وقد قدّمنا طرفًا من هذا في الكلام على هذه الآية، وقد قدّمنا أيضًا أنّهم يعلمون أن الرحمٰن هو اللَّه، وأن تجاهلهم له تجاهل عارف، وأدلّة ذلك. وقوله هنا: {وَزَادَهُمْ نُفُور}، جاء معناه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا}، وقوله تعالىٰ: {بَل لَّجُّواْ فِى عُتُوّ وَنُفُورٍا}، إلى غير ذلك من الآيات. {تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً }. قد قدّمنا كلام أهل العلم في معنى {تَبَـٰرَكَ}، في أول هذه السورة الكريمة.

والبروج في اللغة: القصور العالية، ومنه قوله تعالىٰ: {وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ}.

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآية، فقال بعضهم: هي الكواكب العظام. قال ابن كثير: وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبي صالح، والحسن، وقتادة، ثم قال: وقيل هي قصور في السماء للحرس. ويروى هذا عن عليّ، وابن عباس، ومحمّد بن كعب، وإبرٰهيم النخعي، وسليمٰن بن مهران الأعمش، وهو رواية عن أبي صالح أيضًا، والقول الأوّل أظهر، اللَّهمّ إلاّ أن تكون الكواكب العظام، هي قصور للحرس فيجتمع القولان؛ كما قال تعالىٰ: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاء ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ}، اهــ محل الغرض من كلام ابن كثير.

وقال الزمخشري في «الكشاف»: البروج منازل الكواكب السبعة السيّارة: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوت، سمّيت البروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها، واشتقاق البرج من التبرج لظهور، اهــ منه.

وما ذكره جلَّ وعلا هنا من أنه جعل في السماء بروجًا وجعل فيها سراجًا وهو الشمس، وقمرًا منيرًا، بيّنه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ}، وقوله تعالىٰ: {وَٱلسَّمَاء ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ}، وقوله تعالىٰ: {وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاج}، وقوله تعالىٰ: {أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ * سَمَـٰوَاتٍ طِبَاقاً * وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاج}، وقرأ هذا الحرف عامّة السبعة غير حمزة والكسائي: {وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاج}، بكسر السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفراد، وقرأه حمزة والكسائي: { سُرُجً} بضم السين، والراء جمع سراج، فعلى قراءة الجمهور بإفراد السراج، فالمراد به الشمس، بدليل قوله تعالىٰ: {نُوراً وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاج} وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع، فالمراد بالسرج: الشمس والكواكب العظام.

وقد قدّمنا في سورة «الحجر»، أن ظاهر القرءان أن القمر في السماء المبنيّة لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لأن اللَّه بيَّن في سورة «الحجر»، أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظة، والمحفوظة هي المبنيّة في قوله تعالىٰ: {وَٱلسَّمَاء بَنَيْنَـٰهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ}، وقوله: {وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاد}، وليست مطلق ما علاك، والبيان المذكور في سورة «الحجر» في قوله تعالىٰ: {وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى ٱلسَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّـٰهَا لِلنَّـٰظِرِينَ * وَحَفِظْنَـٰهَ}، فآية «الحجر» هذه دالَّة على أن ذات البروج هي المبنيّة المحفوظة، لا مطلق ما علاك.

وإذا علمت ذلك، فاعلم أنه جلَّ وعلا في آية «الفرقان» هذه، بيَّن أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: {تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِير}، وذلك دليل على أنها ليست مطلق ما علاك، وهذا الظاهر لا ينبغي للمسلم العدول عنه إلا بدليل يجب الرجوع إليه، مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

فإن قيل: يوجد في كلام بعض السلف، أن القمر في فضاء بعيد من السماء، وأن علم الهيئة دلّ على ذلك، وأن الأرصاد الحديثة بيّنت ذلك.

قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القرءان العظيم؛ لأن الصحابة رضي اللَّه عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر منه صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: يا نبيّ اللَّهٰ ما بال الهلال يبدو دقيقًا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرًا؟ نزل القرءان بالجواب بما فيه فائدة للبشر، وترك ما لا فائدة فيه، وذلك في قوله تعالىٰ: {يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلاهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجّ}، وهذا الباب الذي أرشد القرءان العظيم إلى سدّه لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر، والإلحاد وتكذيب اللَّه ورسوله من غير فائدة دنيوية، والذي أرشد اللَّه إليه في كتابه هو النظر في غرائب صنعه وعجائبه في السمٰوات والأرض، ليستدلّ بذلك على كمال قدرته تعالىٰ، واستحقاقه للعبادة وحده، وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار.

وعلى كل حال، فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرءان العظيم إلا لدليل مقنع يجب الرجوع إليه، كما هو معلوم في محلّه.

ولا شكّ أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بآلاتهم ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهم، وضعفهم، وعجزهم، وذلّهم أمام قدرة خالق السمٰوات والأرض جلَّ وعلا.

وقد قدّمنا في سورة «الحجر»، أن ذلك يدلّ عليه قوله تعالىٰ: {أَمْ لَهُم مٌّلْكُ * ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ * فِى ٱلاْسْبَابُ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مّن ٱلاْحَزَابِ}.

فإن قيل: الآيات التي استدللت بها على أن القمر في السماء المحفوظة فيها احتمال على أسلوب عربي معروف، يقتضي عدم دلالتها على ما ذكرت، وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده، دون المعنى.

وإيضاحه أن يقال في قوله: {جَعَلَ فِى ٱلسَّمَاء بُرُوجا}، هي السماء المحفوظة، ولكن الضمير في قوله: {وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيرا}، راجع إلى مطلق لفظ السماء الصادق بمطلق ما علاك في اللغة، وهذا أسلوب عربي معروف وهو المعبّر عنه عند علماء العربية، بمسألة: عندي درهم ونصفه، أي: نصف درهم آخر، ومنه قوله تعالىٰ: {وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِى كِتَـٰبٍ}، أي: ولا ينقص من عمر معمر آخر.

قلنا: نعم هذا محتمل، ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب الرجوع إليه، والعدول عن ظاهر القرءان العظيم لا يجوز إلا لدليل يجب الرجوع إليه، وظاهر القرءان أولى بالاتّباع والتصديق من أقوال الكفرة ومقلّديهم، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ ٱلاٌّرْضِ هَوْنا}. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «بني إسرٰئيل»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلاْرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلاْرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولا}. {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَـٰهِلُونَ قَالُواْ سَلاَما}. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «مريم»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي}. {وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَـٰماً }. ما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة، من أن عباده الصالحين، يبيتون لربّهم سجّدًا وقيامًا يعبدون اللَّه ويصلّون له، بيّنه في غير هذا الموضع؛ كقوله تعالىٰ: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ءانَاء ٱلَّيْلِ سَـٰجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ ٱلاْخِرَةَ وَيَرْجُواْ * رَّحْمَةِ رَبّهِ}، وقوله تعالىٰ: {تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعا}، وقوله تعالىٰ: {إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُواْ قَلِيلاً مّن ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِٱلاْسْحَـٰرِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}، وقوله تعالىٰ: {يُبَيّتُونَ}، قال الزجاج: بات الرجل يبيت، إذا أدركه الليل، نام أو لم ينم، قال زهير:

فبتنا قيامًا عند رأس جوادنا يزاولنا عن نفسه ونزاوله

انتهى بواسطة نقل القرطبي. {وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً }. الأظهر أن معنى قوله: {كَانَ غَرَام}، أي: كان لازمًا دائمًا غير مفارق، ومنه سمى الغريم لملازمته، ويقال: فلان مغرم بكذا، أي: لازم له، مولع به.

وهذا المعنى دلّت عليه آيات من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ: {وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ}، وقوله: {لاَ يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ}، وقوله: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَام}، وقوله تعالىٰ: {فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذَاب}، وقوله: {لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ}، وقوله: {وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ}، وقوله تعالىٰ: {كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا}، وقوله تعالىٰ: {كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقال الزجاج: الغرام أشدّ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ. وقال أبو عبيدة: الهلاك، قاله القرطبي. وقول الأعشى:

إن يعاقب يكن غرامًا وإن يعــ ــط جزيلاً فإنه لا يبال

يعني: يكن عذابه دائمًا لازمًا، وكذلك قول بشر بن أبي حازم:

ويوم النسار ويوم الجفا ركانًا عذابًا وكان غرامًا

وذلك هو الأظهر أيضًا في قول الآخر:

وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام

{وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً }. قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: {وَلَمْ يَقْتُرُوا} بضمّ الياء المثناة التحتية وكسر التاء مضارع أقتر الرباعي، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو: {وَلَمْ يَقْتُرُو} بفتح المثاة التحتية، وكسر المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي كضرب، وقرأه عاصم وحمزة، والكسائي، {وَلَمْ يَقْتُرُوا} بفتح المثناة التحتية، وضمّ المثناة الفوقية مضارع قتر الثلاثي كنصر، والإقتار على قراءة نافع وابن عامر، والقتر على قراءة الباقين معناهما واحد، وهو التضييق المخل بسد الخلّة اللازم، والإسراف في قوله تعالىٰ: {لَمْ يُسْرِفُوا}، مجاوزة الحدّ في النفقة.

واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة، أن اللَّه مدح عباده الصالحين بتوسّطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحدّ بالإسراف في الإنفاق، ولا يقترون، أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم.

وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام والباطل، والإقتار منع الحق الواجب، وهذا المعنى وإن كان حقًّا فالأظهر في الآية هو القول الأول.

قال ابن كثير رحمه اللَّه: {وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُوا}، أي: ليسوا مبذرين في إنفاقهم، فيصرفوا فوق الحاجة، ولا بخلاء على أهليهم، فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم بل عدلاً خيارًا، وخير الأمور أوسطها، لا هذا ولا هذا، انتهى محل الغرض منه.

وقوله تعالىٰ: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاما}، أي: بين ذلك المذكور من الإسراف والقتر {قَوَاما} أي: عدلاً وسطًا سالمًا من عيب الإسراف والقتر.

وأظهر أوجه الإعراب عندي في الآية هو ما ذكره القرطبي، قال: {قَوَاما} خبر {كَانَ}، واسمها مقدّر فيها، أي: كان الإنفاق بين الإسراف والقتر قوامًا، ثم قال: قاله الفراء، وباقي أوجه الإعراب في الآية ليس بوجيه عندي؛ كقول من قال: إن لفظة {بَيْنَ} هي اسم {كَانَ}، وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني، وقول من قال: إن {بَيْنَ} هي خبر {كَانَ}، و {قَوَام} حال مؤكدة له، ومن قال إنهما خبران كل ذلك ليس بوجيه عندي، والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم، وإنفاقهم المال في أوجه الخير.

وهذا المعنى الذي دلَّت عليه هذه الآية الكريمة، جاء موضحًا في غير هذا الموضع؛ فمن ذلك أن اللَّه أوصى نبيّه صلى الله عليه وسلم بالعمل بمقتضاه في قوله تعالىٰ: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ}، فقوله: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ}، أي: ممسكة عن الإنفاق إمساكًا كليًّا، يؤدي معنى قوله هنا: {وَلَمْ يَقْتُرُوا}. وقوله: {وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ}، يؤدي معنى قوله هنا: {لَمْ يُسْرِفُو}، وأشار تعالىٰ إلى هذا المعنى في قوله: {وَءاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيرً}، وقوله تعالىٰ: {يَسْـئَلُونَكَ عَنِ يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ}، على أصحّ التفسيرين.

وقد أوضحنا الآيات الدالَّة على هذا المعنى في أوّل سورة «البقرة»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ}.

مســألــة

هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالىٰ: {وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُوا}،

والآيات التي ذكرناها معها، قد بيّنت أحد ركني ما يسمّى الآن بالاقتصاد.

وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأوّل إلى أصلين، لا ثالث لهما.

الأوّل منهما: اكتساب المال.

والثاني منهما: صرفه في مصارفه، وبه تعلم أن الاقتصاد عمل مزدوج، ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجود الآخر، فلو كان الإنسان أحسن الناس نظرًا في أوجه اكتساب المال، إلاّ أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه، فإن جميع ما حصل من المال يضيع عليه بدون فائدة، وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرًا في صرف المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه اكتسابه، فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على تحصيل شىء يصرفه، والآيات المذكورة أرشدت الناس ونبّهتهم على الاقتصاد في الصرف.

وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلّها راجعة إلى الأصلين المذكورين، وأن الآيات المذكورة دلّت على أحدهما، فاعلم أن الآخر منهما وهو اكتساب المال أرشدت إليه آيات أُخر دلّت على فتح اللَّه الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة، كالتجارات وغيرها؛ كقوله تعالىٰ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ}، وقوله تعالىٰ: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلاْرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ}، وقوله تعالىٰ: {عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءانِ عَلِمَ أَن}، والمراد بفضل اللَّه في الآيات المذكورة ربح التجارة؛ وكقوله تعالىٰ: {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ}، وقد قدّمنا في سورة «الكهف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِ إِلَىٰ ٱلْمَدِينَةِ}، أنواع الشركات وأسماءها، وبيّنا ما يجوز منها، وما لا يجوز عند الأئمّة الأربعة وأوضحنا ما اتفقوا على منعه، وما اتّفقوا على جوازه، وما اختلفوا فيه، وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها اللَّه لاكتساب المال، بالأوجه الشرعية اللائقة.

وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى أصلين، هما: اكتساب المال، وصرفه في مصارفه، فاعلم أن كل واحد من هذين الأصلين، لا بدّ له من أمرين ضروريين له:

الأوّل منهما: معرفة حكم اللَّه فيه، لأن اللَّه جلَّ وعلا لم يبح اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال، بل أباح بعض الطرق، وحرم بعضها؛ كما قال تعالىٰ: {وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَوٰا}، ولم يبح اللَّه جلَّ وعلا صرف المال في كل شىء، بل أباح بعض الصرف وحرم بعضه؛ كما قال تعالىٰ: {مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلّ سُنبُلَةٍ مّاْئَةُ حَبَّةٍ}، وقال تعالىٰ في الصرف الحرام: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوٰلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً}، فمعرفة حكم اللَّه في اكتساب المال وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري لا بدّ منه، لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام، والمال المكتسب من وجه حرام، لا خير فيه البتّة، وقد يصرف المال في وجه حرام، وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه.

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال، فقد يعلم الإنسان مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعًا، ولكنه لا يعلم أوجه التصرّف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال، من ذلك الوجه الشرعيّ، وكم من متصرّف يريد الربح، فيعود عليه تصرّفه بالخسران، لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد يعلم الإنسان أن الصرف في الشىء الفلاني مباح، وفيه مصلحة، ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكور، كما هو مشاهد في المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة، فإن جواز الصرف فيها معلوم، وإيقاع الصرف على وجه المصلحة، لا يعلمه كل الناس.

وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة:

الأول: معرفة حكم اللَّه في الوجه الذي يكتسب به المال، واجتناب الاكتساب به، إن كان محرّمًا شرعًا.

الثاني: حسن النظر في اكتساب المال بعد معرفة ما يبيحه خالق السمٰوات والأرض، وما لا يبيحه.

الثالث: معرفة حكم اللَّه في الأوجه التي يصرف فيها المال، واجتناب المحرم منها.

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف، واجتناب ما لا يفيد منها، فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده كفيلاً بمصلحته، وكان مرضيًا للَّه جلّ وعلا، ومن أخلّ بواحد من هذه الأُسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي لا يبيحها اللَّه جلَّ وعلا فلا خير في ماله، ولا بركة؛ كما قال تعالىٰ: {يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلْرّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ}، وقال تعالىٰ: {قُل لاَّ يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ}.

وقد تكلّمنا على مسائل الربا في آية الربا في سورة «البقرة»، وتكلّمنا على أنواع الشركات وأسمائها، وبيّنا ما يجوز منها وما لا يجوز في سورة «الكهف»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَـٰذِهِ إِلَىٰ ٱلْمَدِينَةِ}.

ولا شكّ أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد يجيزه خالق السمٰوات والأرض، على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون كفيلاً بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية، وصرفه في مصارفه المنتجة الجائزة شرعًا؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن في أقطار الدنيا لا يبيحه الشرع الكريم، لأن الذين نظموا طرقه ليسوا بمسلمين، فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئًا منها يجوز شرعًا، لأنها إما مشتملة على زيادات ربوية، أو على غرر، لا تجوز معه المعاملة كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنيا، فإنك لا تكاد تجد شيئًا منها سالمًا من الغرر، وتحريم بيع الغرر ثابت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن من يدّعي إباحة أنواع التأمين المعروفة عند الشركات، من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك، ولأنه لا دليل معه بل الأدلّة الصحيحة على خلاف ما يقول، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراما}. أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم كرامًا مكرّمين أنفسهم عن الخوض معهم في لغوهم، وهو كل كلام لا خير فيه، كما تقدّم.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة، أوضحه جلَّ وعلا بقوله: {وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَـٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَـٰلُكُمْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِى ٱلْجَـٰهِلِينَ}، وقد قدّمنا الآيات الدالَّة على معاملة عباد الرحمٰن للجاهلين، في سورة «مريم»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {قَالَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي}. {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِأايَـٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً }. قال الزمخشري: لم يخرّوا عليها ليس بنفي للخرور، وإنما هو إثبات له، ونفي للصمم والعمى؛ كما تقول: لا يلقاني زيد مسلِّمًا، وهو نفي للسلام لا للقاء.

والمعنى: أنهم إذا ذكِّروا به أكّبوا عليها، حرصًا على استماعها وأقبلوا على المذكِّر بها، وهم في أكبابهم عليها سامعون بآذان واعية مبصرون بعيون راعية، انتهى محل الغرض منه.

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق، ودلالة بالمفهوم، فقد دلَّت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمٰن، أنهم إذا ذكِّروا بآيات ربّهم لم يخرّوا عليها، لم يكبّوا عليها في حال كونهم صمًّا عن سماع ما فيها من الحقّ، وعميانًا عن إبصاره، بل هم يكبّون عليها سامعين ما فيها من الحقّ مبصرين له.

وهذا المعنى دلّت عليه آيات أُخر من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ: {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ}، ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرءان، فزادته إيمانًا أنه لم يخرّ عليها أصمّ أعمى؛ وكقوله تعالىٰ: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَـٰناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰناً وَهُمْ}، وقوله تعالىٰ: {مُّبِينٍ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ}، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد دلَّت الآية المذكورة أيضًا بمفهومها أن الكفرة المخالفين، لعباد الرحمٰن الموصوفين في هذه الآيات: إذا ذكروا بآيات ربهم خرّوا عليها صمًّا وعميانًا، أي: لا يسمعون ما فيها من الحق، ولا يبصرونه، حتى كأنهم لم يسمعوها أصلاً.

وهذا المعنى الذي دلّت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها، جاء موضحًا في آيات أُخر من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ في سورة «لقمان»: {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءايَـٰتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِى أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}، وقوله تعالىٰ في «الجاثية»: {وَيْلٌ لّكُلّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يَسْمَعُ ءايَـٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءايَـٰتِنَا شَيْئاً ٱتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ}، وقوله تعالىٰ: {وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَـٰناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّ}، إلى غير ذلك من الآيات.

والظاهر: أن معنى خرور الكفار على الآيات، في حال كونهم صمًّا وعميانًا، هو إكبابهم على إنكارها والتكذيب بها، خلافًا لما ذكره الزمخشري في «الكشاف»، والصمّ في الآية جمع أصم، والعميان جمع أعمى، والعلم عند اللَّه تعالىٰ. {أُوْلَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُو}. الظاهر أن المراد بالغرفة في هذه الآية الكريمة جنسها الصادق بغرف كثيرة؛ كما يدلّ عليه قوله تعالىٰ: {وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءامِنُونَ}، وقوله تعالىٰ: {لَهُمْ غُرَفٌ مّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلاْنْهَـٰرُ}.

وقد أوضحناه هذا في أوّل سورة «الحجّ»، وفي غيرها. {وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰماً }. قد قدَّمنا الآيات الموضحة له في سورة «يونس»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ}. {خَـٰلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً }. قد قدّمنا الآيات الموضحة له في سورة «الكهف»،في الكلام على قوله تعالىٰ: {نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقا}. {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعَآؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً }. العرب الذين نزل القرءان بلغتهم، يقولون: ما عبأت بفلان، أي: ما باليت به، ولا اكترثت به، أي: ما كان له عندي وزن، ولا قدر يستوجب الإكتراث والمبالاة به، وأصله من العبء وهو الثقل، ومنه قول أبي زيد يصف أسدًا: كان بنحره وبمنكبيه عبيرًا بات يعبؤه عروس

وقوله: يعبؤه، أي: يجعل بعضه فوق بعض لمبالاته به واكتراثه به.

وإذا علمت ذلك، فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية الكريمة يدور على أربعة أقوال.

واعلم أوّلاً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، هل هو مضاف إلى فاعله، أو إلى مفعوله، وعلى أنه مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالآية داعون، لا مدعوون، أي: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: عبادتكم له. وأمّا على أن المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية مدعوون لا داعون، أي: ما يعبؤا بكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده، وعبادته على ألسنة رسله عليهم الصّلاة والسّلام.

واعلم أيضًا أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية مبنيّة على كون المصدر فيها مضافًا إلى فاعله. والرابع: مبني على كونه مضافًا إلى مفعوله.

أمّا الأقوال الثلاثة المبنيّة على كونه مضافًا إلى فاعله.

فالأوّل منها أن المعنى: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: عبادتكم له وحده جلَّ وعلا، وعلى هذا القول فالخطاب عام للكافرين والمؤمنين، ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ}.

والثاني منها: أن المعنى: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ} أيها الكفار له وحده عند الشدائد والكروب، أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم، إذا كشف الضرّ عنكم.

والثالث: أن المعنى {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى}، أي: ما يصنع بعذابكم، {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ} معه آلهة أخرى، ولا يخفى بُعد هذا القول، وأن فيه تقدير ما لا دليل عليه، ولا حاجة إليه.

أمّا القول الرابع المبنى على أن المصدر في الآية، مضاف إلى مفعوله فهو ظاهر، أي: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلا} دعاؤه إياكم على ألسنة رسله.

وإذا عرفت هذه الأقوال، فاعلم أن كل واحد منها، قد دلَّ عليه قرءان وسنبيّن هنا إن شاء اللَّه تعالىٰ دليل كل قول منها من القرءان مع ذكر ما يظهر لنا أنه أرجحها.

أمّا هذا القول الأخير المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى مفعوله، وأن المعنى: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى لَوْلا} دعاؤه إياكم إلى الإيمان به وتوحيده وعبادته على ألسنة رسله، فقد دلّت عليه آيات من كتاب اللَّه؛ كقوله تعالىٰ في أوّل سورة «هود»: {وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلاْرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا}، وقوله تعالىٰ في أوّل سورة «الكهف»: {إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلاْرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلا}، وقوله في أوّل سورة «الملك»: {ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا}.

فهذه الآيات قد أوضحت أن الحكمة في خلقه السمٰوات والأرض، وجميع ما على الأرض، والموت والحياة، هي أن يدعوهم على ألسنة رسله ويبتليهم، أي: أن يختبرهم أيّهم أحسن عملاً.

وهذه الآيات تبيّن معنى قوله تعالىٰ:{وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ}.

وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: دعاؤه إياكم على ألسنة رسله، وابتلاؤكم أيّكم أحسن عملاً، وعلى هذا فلا إشكال في قوله: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ}، أي: {مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ * لَوْلا} دعاؤه إياكم، أي: وقد دعاكم فكذبتم، وهذا القول هو وحده الذي لا إشكال فيه، فهو قويّ بدلالة الآيات المذكورة عليه.

وأمّا القول بأن معنى: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: إخلاصكم الدعاء له أيّها الكفار عند الشدائد والكروب، فقد دلَّت على معناه آيات كثيرة؛ كقوله تعالىٰ: {فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ}، وقوله تعالىٰ: {جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدّينَ}.

وقد أوضحنا الآيات الدالَّة على هذا المعنى في سورة «بني إسرٰئيل»، في الكلام على قوله تعالىٰ: {وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلْضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلا إِيَّاهُ}، وهذا القول وإن دلّت عليه آيات كثيرة، فلا يظهر كونه هو معنى آية «الفرقان» هذه.

وأمّا على القول بأن المعنى: ما يصنع بعذابكم، {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ} معه آلهة أخرى؛ فقد دلَّ على معناه قوله تعالىٰ: {مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءامَنْتُمْ}.

والقول الأوّل الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاً، وهو أن المعنى: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: عبادتكم له وحده، قد دلَّ عليه جميع الآيات الدالَّة على ما يعطيه اللَّه لمن أطاعه، وما أعدّه لمن عصاه، وكثرتها معلومة لا خفاء بها.

واعلم أن لفظة {مَ}، في قوله: {قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبّى}، قال بعض أهل العلم: هي استفهامية، وقال بعضهم: هي نافية وكلاهما له وجه من النظر.

واعلم أن قول من قال: {لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ}، أي: دعاؤكم إياي لأغفر لكم، وأعطيكم ما سألتم، راجع إلى القول الأوّل؛ لأن دعاء المسألة داخل في العبادة، كما هو معلوم. وقوله: {فَقَدْ كَذَّبْتُمْ}، أي: بما جاءكم به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

وقد قدّمنا في الكلام على قوله تعالىٰ: {إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاما}، أن معنى قوله تعالىٰ: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}، أي: سوف يكون العذاب ملازمًا لهم غير مفارق، كما تقدّم إيضاحه.

وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بالعذاب اللازم لهم المعبّر عن لزومه لهم، بقوله: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}، أنه ما وقع من العذاب يوم بدر، لأنهم قتل منهم سبعون وأسر سبعون، والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل، واتّصل به عذاب البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال، وكون اللزام المذكور في هذه الآية العذاب الواقع يوم بدر، نقله ابن كثير عن عبد اللَّه بن مسعود، وأُبيّ بن كعب، ومحمّد بن كعب القرظي، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، والسدي، وغيرهم، ثم قال: وقال الحسن البصري: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}، أي: يوم القيامة ولا منافاة بينهما، انتهى من ابن كثير، ونقله صاحب «الدرّ المنثور» عن أكثر المذكورين وغيرهم.

وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره اللَّه تعالىٰ في آيات من كتابه، قالوا هو المراد بقوله تعالىٰ: {وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلاْدْنَىٰ}، أي: يوم بدر، {دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلاْكْبَرِ}، أي: يوم القيامة، وأنه هو المراد بقوله: {فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاما}، وأنه هو المراد بالبطش والانتقام، في قوله تعالىٰ: {يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ}،

وأنه هو الفرقان الفارق بين الحقّ والباطل في قوله تعالىٰ: {وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مّن شَىْء فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ}، وهو يوم بدر، وأنه هو الذي فيه النصر في قوله تعالىٰ: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ}، وكون المراد بهذه الآيات المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح، عن ابن مسعود، وهو المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في الكلام على بدر، وقد أتى منوّهًا في الذكر:

لأنه العذاب واللزام وأنه البطش والانتقام

وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر سجيس الدهر

ومعنى سجيس الدهر، أي: مدّته.

وأظهر الأقوال في الآية عندي، هو القول بأن المصدر فيها مضاف إلى مفعوله لجريانه على اللغة الفصيحة من غير إشكال ولا تقدير، وممن قال به قتادة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.

تم بحمد الله تفسر سورة الفرقان

الصفحة رقم 366 من المصحف تحميل و استماع mp3