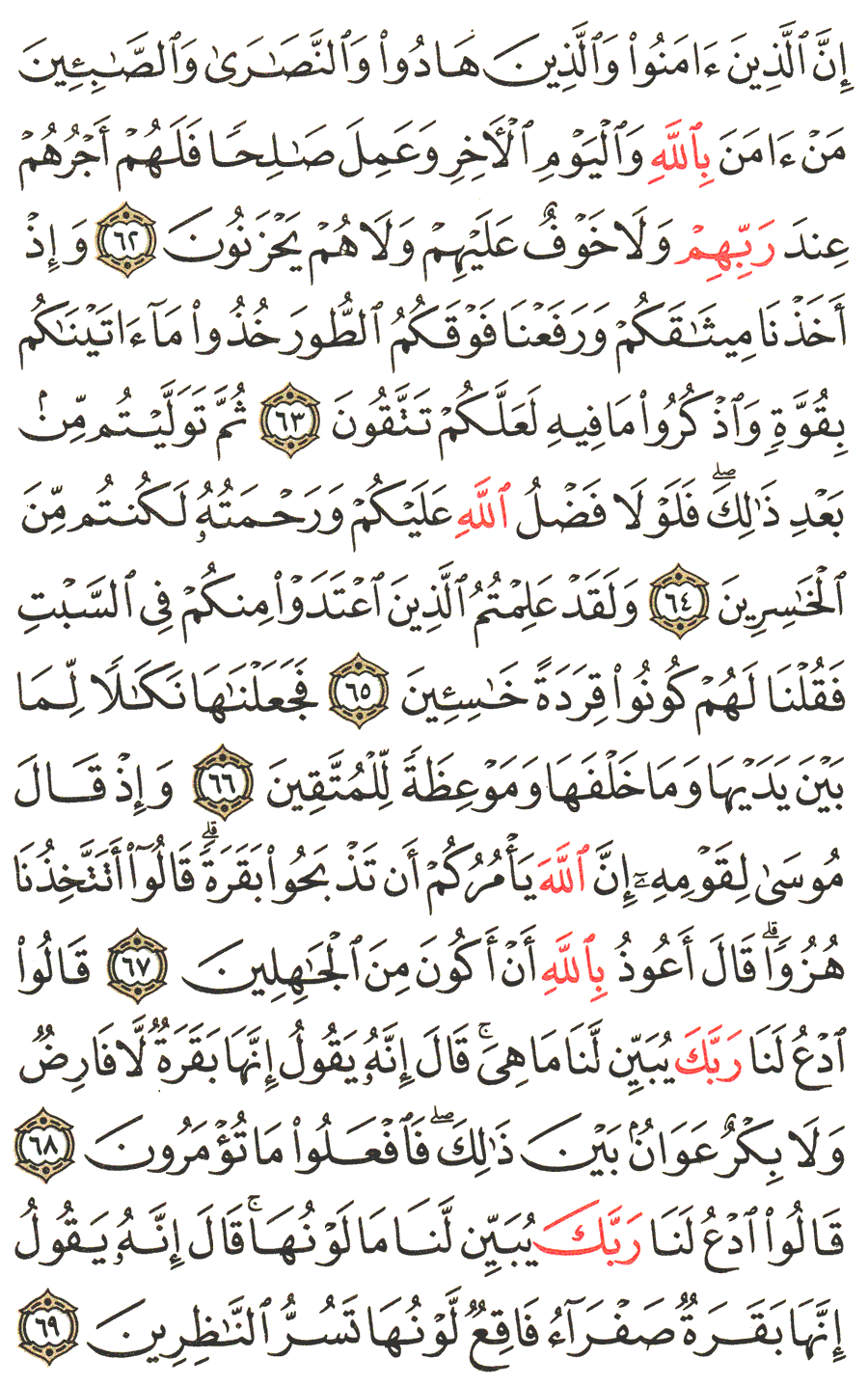

سورة البقرة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 10 من المصحف

قوله: 63- "وإذ أخذنا" هو في محل نصب بعامل مقدر هو اذكروا كما تقدم غير مرة. وقد تقدم تفسير الميثاق، والمراد أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة وبما هو أعم من ذلك أو أخص. والطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه، وقيل: هو اسم لكل جبل بالسريانية. وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم: خذوها والتزموها، فقالوا: لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، فصعقوا ثم أحيوا، فقال لهم: خذوها والتزموها، فقالوا: لا، فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله وكذلك كان عسكرهم، فجعل عليهم مثل الظلة، وأتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم، وقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق أن لا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل، فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. قال ابن جريرعن بعض العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق. قال ابن عطية: والذي لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان، لا أنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم غير مطمئنة انتهى. وهذا تكلف ساقط حمله المحافظة على ما قدم ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد سكن قلبه إليها كغيره، وكل عاقل يعلم أنه سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه. ونحن نقول: أكرههم الله على الإيمان فآمنوا مكرهين، ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان. وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة الإسلام والسيف مصلت قد هزه حامله على رأسه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذراً عن قتله بأنه قالها تقية ولم تكن عن قصد صحيح: "أأنت فتشت عن قلبه" وقال:"لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس" وقوله: "خذوا" أي: وقلنا لكم "خذوا ما آتيناكم بقوة" والقوة: الجد والاجتهادوالمراد بذكر ما فيه أن يكون محفوظاً عندهم ليعلموا به.

قوله: ثم 64-" ثم توليتم" أصل التولي الإدبار عن الشيء والإعراض بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازاً، والمراد هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم، وقوله: "من بعد ذلك" أي من بعد البرهان لهم والترهيب بأشد ما يكون وأعظم ما تجوزهالعقول وتقدره الأفهام، وهو رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم. وقوله: "فلولا فضل الله عليكم" بأن تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة لخسرتم. والفضل: الزيادة. قال ابن فارس في المجمل: الفضل الزيادة والخير، والإفضال: الإحسان انتهى. والخسران: النقصان، وقد تقدم تفسيره.

65- "ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين" والسبت في أصل اللغة: القطع، لأن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل، وقيل: هو مأخوذ من السبوت، وهو الراحة والدعة. وقال في الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت يوم السبت انتهى. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت فرقتين: ففرقة اعتدت في السبت: أي جاوزت ما أمرها الله به من العمل فيه فصادوا السمك الذي نهاهم الله عن صيده فيه، والفرقة الأخرى انقسمت إلى فرقتين: ففرقة جاهرت بالنهي واعتزلت وفرقة لم توافق المعتدين ولا صادوا معهم لكنهم جالسوهم ولم يجاهروهم بالنهي ولا اعتزلوا عنهم فمسخهم الله جميعاً ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط. وهذه من جملة المحن التي امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا في العجرفة وعاندوا أنبياءهم، وما زالوا في كل موطن يظهرون من حماقاتهم وسخف عقولهم وتعنتهم نوعاً من أنواع التعسف، وشعباً من شعب التكلف، فإن الحيتان كانت في يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله: "إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم" فاحتالوا لصيدها، وحفروا الحفائر وشقوا الجداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد، فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة. والخاسئ: المبعد، يقال: خسأته فخسأ وخسئ وانخسأ: أبعدته فبعد. ومنه قوله تعالى: "ينقلب إليك البصر خاسئاً" أي مبعداً. وقوله: " اخسؤوا فيها " أي تباعدوا تباعد سخط، ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر. والمراد هنا: كونوا بين المصير إلى أشكال القردة مع كونهم مطرودين صاغرين، فقردة خبر الكون. وخاسئين خبر آخر، وقيل: إنه صفة لقردة والأول أظهر.

واختلف في مرجع الضمير في قوله: 66- "فجعلناها" وفي قوله: "لما بين يديها وما خلفها" فقيل: العقوبة، وقيل: الأمة، وقيل: القرية، وقيل: القردة، وقيل: الحيتان، والأول أظهر. والنكال: الزجر والعقاب، والنكل: القيد لأنه يمنع صاحبه، ويقال: للجام الدابة نكل لأنه يمنعها، والموعظة مأخوذة من الاتعاظ والانزجار، والوعظ: التخويف. وقال الخليل: الوعظ التذكير بالخير. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الطور الجبل الذي أنزلت عليه التوراة، وكان بنو إسرائيل أسفل منه. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: الطور ما أنبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطور. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: "خذوا ما آتيناكم بقوة" قال: أي جد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: "واذكروا ما فيه" قال: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله: "لعلكم تتقون" قال: لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. وأخرج ابن جرير عنه قال: "ولقد علمتم" أي عرفتم " اعتدوا " يقول: اجترأوا في السبت بصيد السمك، فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، ولم يعش مسيخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وأخرج ابن المنذر عنه قال: القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا، وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: انقطع ذلك النسل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كقوله: "كمثل الحمار يحمل أسفاراً". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: أحلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصناف، وذكر نحو ما قدمناه عن المفسري. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: صار شباب القوم قردة، والمشيخة صاروا خنازير. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "خاسئين" قال: ذليلين. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: "خاسئين" قال: صاغرين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس "فجعلناها نكالاً لما بين يديها" من القرى "وما خلفها" من القرى "وموعظة للمتقين" الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عنه "فجعلناها" يعني الحيتان "نكالاً لما بين يديها وما خلفها" من الذنوب التي عملوا قبل وبعد. وأخرج ابن جرير عنه "فجعلناها" قال: جعلنا تلك العقوبة وهي المسخة "نكالاً" عقوبة "لما بين يديها" يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي "وما خلفها" يقول: للذين كانوا معهم: "وموعظة" قال: تذكرة وعبرة للمتقين.

قيل: إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا مقدم في التلاوة ومؤخر في المعنى على قوله تعالى: "وإذ قتلتم نفساً" ويجوز أن يكون قوله: قتلتم مقدماً في النزول، ويكون الأمر بالذبح مؤخراً، ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها، فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها هذا على فرض أو الواو تقتضي الترتيب، وقد تقرر في علم العربية أنها لمجرد الجمع من دون ترتيب ولا معية، وسيأتي في قصة القتل تمام الكلام، والبقرة اسم للأنثى، ويقال: للذكر ثور، وقيل: إنها تطلق عليهما، وأصله من البقر وهو الشق لأنها تشق للأرض بالحرث، قال الأزهري: البقر اسم جنس، وجمعه باقر: وقد قرأ عكرمة ويحيى بن يعمر " إن البقر تشابه علينا " وقوله: 67- "هزواً" الهزو هنا: اللعب والسخرية، وقد تقدم تفسيره. وإنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء، ولهذا أجابهم موسى بالاستعاذة بالله سبحانه من الجهل.

وقوله: 68- "قالوا ادع لنا ربك" هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة، فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به ولو تركوا العنت والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض البقر، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم كما سيأتي بيانه. والفارض: المسنة، ومعناه في اللغة الواسع. قال في الكشاف: وكأنها سميت فارضاً لأنها فرضت سنها: أي قطعتها وبلغت آخرها انتهى. ويقال للشيء القديم فارض، ومنه قول الراجز: يا رب ذي ضغن علي فارض له قرو كقرو الحائض أي قديم، وقيل الفارض: التي قد ولدت بطوناً كثيرة فيتسع جوفها. والبكر: الصغيرة التي لم تحمل، وتطلق في إناث البهائم وبني آدم على ما لم يفتحله الفحل، وتطلق أيضاً على الأول من الأولاد، ومنه قول الراجز: يا بكر بكرين ويا صلب الكبد أصبحت مني كذارع من عضد والعوان: المتوسطة بين سني الفارض والبكر، وهي التي قد ولدت بطناً أو بطنين، ويقال: هي التي قد ولدت مرة بعد مرة، والإشارة بقوله: "بين ذلك" إلى الفارض والبكر، وهما وإن كانتا مؤنثتين فقد أشير إليهما بما هو للمذكر على تأويل المذكور، كأنه قال: بين ذلك المذكور، وجاز دخول المقتضية لشيئين لأن المذكور متعدد. وقوله: "فافعلوا" تجديد للأمر، وتأكيد له، وزجر لهم عن التعنت، فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم، بل رجعوا إلى طبيعتهم، وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادتهم المألوفة.

69- فـ " قالوا ادع لنا ربك ". واللون: واحد الألوان، وجمهور المفسرين على أنها كانت جميعها صفراء. قال بعضهم: حتى قرنها وظلفها. وقال الحسن وسعيد بن جبير: إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط، وهو خلاف الظاهر. والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة. وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداء، وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها، وليت شعري كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين، وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل من يعرف لغة العرب أنه لا يجري على الأسود بوجه من الوجوه، فإنهم يقولون في وصف الأسود: حالك وحلكوك ودجوجي وغريب. قال الكسائي: يقال: فقع لونها يفقع فقوعاً: إذا خلصت صفرته. وقال في الكشاف: الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه. ومعنى "تسر الناظرين" تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجاباً بها واستحساناً للونها. قال وهب: كانت كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها.

ثم لم ينزعوا عن غوايتهم ولا ارعووا من سفههم وجهلهم، بل عادوا إلى تعنتهم فقال: 70- "ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا" أي إن جنس البقر يتشابه عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة، ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى ما دلهم عليه، والامتثال لما أمروا به.

والذلول: التي لم يذللها العمل: أي هي غير مذللة بالعمل ولا ريضة به. وقوله: 71- "تثير" في موضع رفع على الصفة للبقرة: أي هي بقرة لا ذلولة مثيرة، وكذلك قوله: "ولا تسقي الحرث" في محل رفع لأنه وصف لها: أي ليست من النواضح التي يسنى عليها لسقي الزروع، وحرف النفي الآخر توكيد للأول: أي هي بقرة غير مذللة بالحرث ولا بالنضح، ولهذا قال الحسن: كانت البقرة وحشية. وقال قوم: إن قوله: تثير فعل مستأنف. والمعنى: إيجاب الحرث لها والنضح بها. والأول أرجح، لأنها لو كانت مثيرة ساقية لكانت مذللة ريضة، وقد نفى الله ذلك عنها، وقوله: "مسلمة" مرتفع على أنه من أوصاف البقرة، ويجوز أن يكون مرتفعاً على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي هي مسلمة. والجملة في محل رفع على أنها صفة، والمسلمة: هي التي لا عيب فيها، وقيل: مسلمة من العمل، وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد نفى ذلك عنها، والتأسيس خير من التأكيد، والإفادة أولى من الإعادة. والشية أصلها وشية حذفت الواو كما حذفت من يشي، وأصله يوشي، ونظيره الزنة والعدة والصلة، وهي مأخوذة من وشى الثوب: إذا نسج على لونين مختلفين، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد. والمراد أن هذه البقرة خالصة الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون آخر. فلما سمعوا هذه الأوصاف التي لا يبقى بعدها ريب ولا يخالج سامعها شك، ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه، أقصروا من غوايتهم، وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضييق عليهم "قالوا الآن جئت بالحق" أي أوضحت لنا الوصف، وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها، فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات "فذبحوها" وامتثلوا الأمر الذي كان يسراً فعسروه، وكان واسعاً فضيقوه "وما كادوا يفعلون" ما أمروا به لما وقع منهم من التثبط والتعنت وعدم المبادرة، فكان ذلك مظنة للاستبعاد، ومحلاً للمجيء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن منهم، وقيل: إنهم ما كادوا يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف، وقيل: لارتفاع ثمنها، وقيل: لخوف انكشاف أمر المقتول، والأول أرجح. وقد استدل جماعة من المفسرين والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل. وليس ذلك عندي بصحيح الوجهين: الأول: أن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد للمأمور به لا من باب النسخ، وبين البابين بون بعيد كما هو مقرر في علم الأصول. الثاني: أنا لو سلمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه دليل على ما قالوه، فإن قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوها، ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف بالعوان والصفراء، ولا دليل على أن هذه المحاورة بينهم وبين موسى عليه السلام واقعة في لحظة واحدة، بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنتة كانوا يتواطأون عليها، ويديرون الرأي بينهم في أمرها ثم يوردونها، وأقل الأحوال الاحتمال القادح في الاستدلال. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم: علام يقتل بعضكم بعضاً، وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى فذكروا ذلك له، فقال: "إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة" الآية، فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً، فأخذوها بملء جلدها ذهباً، فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا، لابن أخيه ثم مال ميتاً، فلم يعط من ماله شيئاً، ولم يورث قاتل بعده. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن ابن عباس أن القتيل وجد بين قريتين، وأن البقرة كانت لرجل كان يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهباً. وأخرج ابن جرير عنه نحواً من ذلك، ولم يذكر ما تقدم في البقرة. وقد روي في هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة. وأخرج البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم". وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن بني إسرائيل قالوا: "وإنا إن شاء الله لمهتدون" ما أعطوا أبداً، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم". وأخرج نحوه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه. وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاً. وهذه الثلاثة مرسلة. وأخرج نحوه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال: الفارض الهرمة، والبكر الصغيرة، والعوان النصف. وأخرج نحوه عن مجاهد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "عوان بين ذلك" قال: بين الصغيرة والكبيرة، وهي أقوى ما يكون وأحسنه. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: "صفراء فاقع لونها" قال: شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله: "صفراء" قال: صفراء الظلف "فاقع لونها" قال: صافي. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: "فاقع لونها" أي صاف "تسر الناظرين" أي تعجب. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: "صفراء فاقع لونها" قال: سوداء شديدة السواد. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: "لا ذلول" أي لم يذلها العمل "تثير الأرض" يعني ليست بذلول فتثير الأرض "ولا تسقي الحرث" يقول: ولا تعمل في الحرث "مسلمة" قال: من العيوب. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. وقال: "لا شية فيها" لا بياض فيها ولا سواد. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس "مسلمة" لا عوار فيها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة "قالوا الآن جئت بالحق" قالوا: الآن بينت لنا "فذبحوها وما كادوا يفعلون". وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب في قوله: "وما كادوا يفعلون" لغلاء ثمنها.

قد تقدم ما ذكرناه في قصة ذبح البقرة، فيكون تقدير الكلام 72- " إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون " فقال موسى لقومه: "إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة" إلى آخر القصة، وبعدها "فقلنا اضربوه ببعضها" الآية. وقال الرازي في تفسيره: اعلم أن وقوع القتل لا بد أن يكون متقدماً لأمره تعالى بالذبح، فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتل، وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الإخبار عن قصة البقرة، فقول من يقول: هذه القصة يجب أن تكون متقدمة في التلاوة على الأولى خطأ، لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود، فأما التقدم في الذكر فغير واجب لأنه تارةً يقدم ذكر السبب على ذكر الحكم، وأخرى على العكس من ذلك، فكأنهم لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة، فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل، ونسب القتل إليهم بكون القاتل منهم، وأصل ادارأتم تدارأتم، ثم أدغمت التاء في الدال، ولما كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل، ومعنى ادارأتم: اختلفتم وتنازعتم، لأن المتنازعين يدرأ بعضهم بعضاً: أي يدفعه، ومعنى "مخرج" مظهر: أي ما كتمتم بينكم من أمر القتل فالله مظهره لعباده ومبينه لهم، وهذه الجملة معترضة بين أجزاء الكلام: أي فادارأتم فيها فقلنا.

واختلف في تعيين البعض الذي أمروا بأن يضربوا القتيل به، ولا حاجة إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم، ويكفينا أن نقول: أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها، فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به، وما زاد على هذا فهو من فضول العلم إذا لم يرد به برهان. قوله 73- : "كذلك يحيي الله الموتى" في الكلام حذف، والتقدير "فقلنا اضربوه ببعضها" فأحياه الله "كذلك يحيي الله الموتى" أي إحياء كمثل هذا الإحياء. "ويريكم آياته" أي علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته، وهذا يحتمل أن يكون خطاباً لمن حضر القصة، ويحتمل أن يكون خطاباً للموجودين عند نزول القرآن.

والقسوة: الصلابة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة من إحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله، والإشارة بقوله: 74- "من بعد ذلك" إلى ما تقدم من الآيات الموجبة للين القلوب ورقتها. قيل: أو في قوله: "أو أشد قسوة" بمعنى الواو كما في قوله تعالى: " آثما أو كفورا " وقيل: هي بمعنى بل، وعلى أن أو على أصلها أو بمعنى الواو، فالعطف على قوله: "كالحجارة" أي هذه القلوب هي كالحجارة أو هي أشد قسوة منها، فشبهوها بأي الأمرين شئتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيه. وقد أجاب الرازي في تفسيره عن وقوع أو ههنا مع كونها للترديد: أي لا يليق لعلام الغيوب بثمانية أوجه، وإنما توصل إلى أفعل التفضيل بأشد مع كونه يصح أن يقال وأقسى من الحجارة، لكونه أبين وأدل على فرط القسوة، كما قاله في الكشاف. وقرأ الأعمش أو أشد بنصب الدال، وكأنه عطفه على الحجارة فيكون أشد مجروراً بالفتحة. وقوله: "وإن من الحجارة" إلى آخره، قال في الكشاف: إنه بيان لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة وتقرير لقوله "أو أشد قسوة" انتهى. وفيه أن مجيء البيان بالواو غير معروف ولا مألوف، والأولى جعل ما بعد الواو تذييلاً أو حالاً. التفجر: التفتح، وقد سبق تفسيره. وأصل "يشقق" يتشقق أدغمت التاء في الشين، وقد قرأ الأعمش يتشقق على الأصل. وقرا ابن مصرف ينشق بالنون، والشق واحد الشقوق، وهو يكون بالطول أو بالعرض، بخلاف الانفجار فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرق. والمراد: أن الماء يخرج من الحجارة من مواضع الانفجار والانشقاق، ومن الحجارة ما يهبط: أي ينحط من المكان الذي هو فيه إلى أسفل منه من الخشية لله التي تداخله وتحل به، وقيل: إن الهبوط مجاز عن الخشوع منها، والتواضع الكائن فيها انقياداً لله عز وجل، فهو مثل قوله تعالى: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله" وقد حكى ابن جرير عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة كما استعيرت الإرادة للجدار، وكما قال الشاعر: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع وذكر الجاحظ أن الضمير في قوله: "وإن منها" راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة، وهو فاسد، فإن الغرض من سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هؤلاء بلغت في القسوة وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول الحق والتأثر للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه الحجارة، التي هي أشد الأجسام صلابة وأعظمها صلادة، فإنها ترجع إلى نوع من اللين، وهي تفجرها بالماء وتشققها عنه وقبولها لما توجبه الخشية لله من الخشوع والانقياد بخلاف تلك القلوب. وفي قوله: "وما الله بغافل عما تعملون" من التهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى، فإن الله عز وجل إذا كان عالماً بما يعملونه مطلعاً عليه غير غافل عنه كان لمجازاتهم بالمرصاد. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: "وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها" قال: اختلفتم فيها "والله مخرج ما كنتم تكتمون" قال: ما تغيبون. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن المسيب بن رافع قال: "ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله"، وتصديق ذلك في كتاب الله "والله مخرج ما كنتم تكتمون". وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن أبي سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة صماء لا باب لها ولا كوة خرج عمله إلى الناس كائناً ما كان". وأخرج البيهقي من حديث عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليها منها رداء يعرف به" ورواه البيهقي أيضاً بنحوه من قول عثمان قال: والموقوف أصح. وأخرج أبو الشيخ والبيهقي عن أنس مرفوعاً حديثاً طويلاً في هذا المعنى، ومعناه: ان الله يلبس كل عامل عمله حتى يتحدث به الناس ويزيدون، ولو عمله في جوف بيت إلى سبعين بيتاً على كل بيت باب من حديد، وفي إسناده ضعف. وأخرج ابن عدي من حديث أنس أيضاً مرفوعاً "إن الله مرد كل امرئ رداء عمله". ولجماعة من الصحابة والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فقلنا اضربوه ببعضها" قال: ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنهم ضربوه بفخذها. وأخرج مثله ابن جرير عن عكرمة. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: ضرب بالبضعة التي بين الكتفين. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قصة طويلة في ذكر البقرة وصاحبها لا حاجة إلى التطويل بذكرها، وقد استوفاها في الدر المنثور. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك" قال: من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل "فهي كالحجارة أو أشد قسوة" ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم فقال: "وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار" إلى آخر الآية. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أي من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: "إن الحجر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوه وأنه ليهبط من خشية الله".

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 10

009قوله: 63- "وإذ أخذنا" هو في محل نصب بعامل مقدر هو اذكروا كما تقدم غير مرة. وقد تقدم تفسير الميثاق، والمراد أنه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بأن يعملوا بما شرعه لهم في التوراة وبما هو أعم من ذلك أو أخص. والطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة فيه، وقيل: هو اسم لكل جبل بالسريانية. وقد ذكر كثير من المفسرين أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح قال لهم: خذوها والتزموها، فقالوا: لا إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، فصعقوا ثم أحيوا، فقال لهم: خذوها والتزموها، فقالوا: لا، فأمر الله الملائكة فاقتلعت جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله وكذلك كان عسكرهم، فجعل عليهم مثل الظلة، وأتوا ببحر من خلفهم ونار من قبل وجوههم، وقيل لهم: خذوها وعليكم الميثاق أن لا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل، فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق. قال ابن جريرعن بعض العلماء: لو أخذوها أول مرة لم يكن عليهم ميثاق. قال ابن عطية: والذي لا يصح سواه أن الله سبحانه اخترع وقت سجودهم الإيمان، لا أنهم آمنوا كرهاً وقلوبهم غير مطمئنة انتهى. وهذا تكلف ساقط حمله المحافظة على ما قدم ارتسم لديه من قواعد مذهبية قد سكن قلبه إليها كغيره، وكل عاقل يعلم أنه سبب من أسباب الإكراه أقوى من هذا أو أشد منه. ونحن نقول: أكرههم الله على الإيمان فآمنوا مكرهين، ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان. وهو نظير ما ثبت في شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة الإسلام والسيف مصلت قد هزه حامله على رأسه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذراً عن قتله بأنه قالها تقية ولم تكن عن قصد صحيح: "أأنت فتشت عن قلبه" وقال:"لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس" وقوله: "خذوا" أي: وقلنا لكم "خذوا ما آتيناكم بقوة" والقوة: الجد والاجتهادوالمراد بذكر ما فيه أن يكون محفوظاً عندهم ليعلموا به.

قوله: ثم 64-" ثم توليتم" أصل التولي الإدبار عن الشيء والإعراض بالجسم، ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعاً ومجازاً، والمراد هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم، وقوله: "من بعد ذلك" أي من بعد البرهان لهم والترهيب بأشد ما يكون وأعظم ما تجوزهالعقول وتقدره الأفهام، وهو رفع الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة عليهم. وقوله: "فلولا فضل الله عليكم" بأن تدارككم بلطفه ورحمته حتى أظهرتم التوبة لخسرتم. والفضل: الزيادة. قال ابن فارس في المجمل: الفضل الزيادة والخير، والإفضال: الإحسان انتهى. والخسران: النقصان، وقد تقدم تفسيره.

65- "ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين" والسبت في أصل اللغة: القطع، لأن الأشياء تمت فيه وانقطع العمل، وقيل: هو مأخوذ من السبوت، وهو الراحة والدعة. وقال في الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت يوم السبت انتهى. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت فرقتين: ففرقة اعتدت في السبت: أي جاوزت ما أمرها الله به من العمل فيه فصادوا السمك الذي نهاهم الله عن صيده فيه، والفرقة الأخرى انقسمت إلى فرقتين: ففرقة جاهرت بالنهي واعتزلت وفرقة لم توافق المعتدين ولا صادوا معهم لكنهم جالسوهم ولم يجاهروهم بالنهي ولا اعتزلوا عنهم فمسخهم الله جميعاً ولم تنج إلا الفرقة الأولى فقط. وهذه من جملة المحن التي امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا في العجرفة وعاندوا أنبياءهم، وما زالوا في كل موطن يظهرون من حماقاتهم وسخف عقولهم وتعنتهم نوعاً من أنواع التعسف، وشعباً من شعب التكلف، فإن الحيتان كانت في يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله: "إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم" فاحتالوا لصيدها، وحفروا الحفائر وشقوا الجداول، فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصيدونها يوم الأحد، فلم ينتفعوا بهذه الحيلة الباطلة. والخاسئ: المبعد، يقال: خسأته فخسأ وخسئ وانخسأ: أبعدته فبعد. ومنه قوله تعالى: "ينقلب إليك البصر خاسئاً" أي مبعداً. وقوله: " اخسؤوا فيها " أي تباعدوا تباعد سخط، ويكون الخاسئ بمعنى الصاغر. والمراد هنا: كونوا بين المصير إلى أشكال القردة مع كونهم مطرودين صاغرين، فقردة خبر الكون. وخاسئين خبر آخر، وقيل: إنه صفة لقردة والأول أظهر.

واختلف في مرجع الضمير في قوله: 66- "فجعلناها" وفي قوله: "لما بين يديها وما خلفها" فقيل: العقوبة، وقيل: الأمة، وقيل: القرية، وقيل: القردة، وقيل: الحيتان، والأول أظهر. والنكال: الزجر والعقاب، والنكل: القيد لأنه يمنع صاحبه، ويقال: للجام الدابة نكل لأنه يمنعها، والموعظة مأخوذة من الاتعاظ والانزجار، والوعظ: التخويف. وقال الخليل: الوعظ التذكير بالخير. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الطور الجبل الذي أنزلت عليه التوراة، وكان بنو إسرائيل أسفل منه. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: الطور ما أنبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطور. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: "خذوا ما آتيناكم بقوة" قال: أي جد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: "واذكروا ما فيه" قال: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله: "لعلكم تتقون" قال: لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. وأخرج ابن جرير عنه قال: "ولقد علمتم" أي عرفتم " اعتدوا " يقول: اجترأوا في السبت بصيد السمك، فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، ولم يعش مسيخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وأخرج ابن المنذر عنه قال: القردة والخنازير من نسل الذين مسخوا، وأخرج ابن المنذر عن الحسن قال: انقطع ذلك النسل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كقوله: "كمثل الحمار يحمل أسفاراً". وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: أحلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصناف، وذكر نحو ما قدمناه عن المفسري. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: صار شباب القوم قردة، والمشيخة صاروا خنازير. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "خاسئين" قال: ذليلين. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: "خاسئين" قال: صاغرين. وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس "فجعلناها نكالاً لما بين يديها" من القرى "وما خلفها" من القرى "وموعظة للمتقين" الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عنه "فجعلناها" يعني الحيتان "نكالاً لما بين يديها وما خلفها" من الذنوب التي عملوا قبل وبعد. وأخرج ابن جرير عنه "فجعلناها" قال: جعلنا تلك العقوبة وهي المسخة "نكالاً" عقوبة "لما بين يديها" يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي "وما خلفها" يقول: للذين كانوا معهم: "وموعظة" قال: تذكرة وعبرة للمتقين.

قيل: إن قصة ذبح البقرة المذكورة هنا مقدم في التلاوة ومؤخر في المعنى على قوله تعالى: "وإذ قتلتم نفساً" ويجوز أن يكون قوله: قتلتم مقدماً في النزول، ويكون الأمر بالذبح مؤخراً، ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها، فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها، ثم وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها هذا على فرض أو الواو تقتضي الترتيب، وقد تقرر في علم العربية أنها لمجرد الجمع من دون ترتيب ولا معية، وسيأتي في قصة القتل تمام الكلام، والبقرة اسم للأنثى، ويقال: للذكر ثور، وقيل: إنها تطلق عليهما، وأصله من البقر وهو الشق لأنها تشق للأرض بالحرث، قال الأزهري: البقر اسم جنس، وجمعه باقر: وقد قرأ عكرمة ويحيى بن يعمر " إن البقر تشابه علينا " وقوله: 67- "هزواً" الهزو هنا: اللعب والسخرية، وقد تقدم تفسيره. وإنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء، ولهذا أجابهم موسى بالاستعاذة بالله سبحانه من الجهل.

وقوله: 68- "قالوا ادع لنا ربك" هذا نوع من أنواع تعنتهم المألوفة، فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما أمرهم الله به ولو تركوا العنت والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض البقر، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم كما سيأتي بيانه. والفارض: المسنة، ومعناه في اللغة الواسع. قال في الكشاف: وكأنها سميت فارضاً لأنها فرضت سنها: أي قطعتها وبلغت آخرها انتهى. ويقال للشيء القديم فارض، ومنه قول الراجز: يا رب ذي ضغن علي فارض له قرو كقرو الحائض أي قديم، وقيل الفارض: التي قد ولدت بطوناً كثيرة فيتسع جوفها. والبكر: الصغيرة التي لم تحمل، وتطلق في إناث البهائم وبني آدم على ما لم يفتحله الفحل، وتطلق أيضاً على الأول من الأولاد، ومنه قول الراجز: يا بكر بكرين ويا صلب الكبد أصبحت مني كذارع من عضد والعوان: المتوسطة بين سني الفارض والبكر، وهي التي قد ولدت بطناً أو بطنين، ويقال: هي التي قد ولدت مرة بعد مرة، والإشارة بقوله: "بين ذلك" إلى الفارض والبكر، وهما وإن كانتا مؤنثتين فقد أشير إليهما بما هو للمذكر على تأويل المذكور، كأنه قال: بين ذلك المذكور، وجاز دخول المقتضية لشيئين لأن المذكور متعدد. وقوله: "فافعلوا" تجديد للأمر، وتأكيد له، وزجر لهم عن التعنت، فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم، بل رجعوا إلى طبيعتهم، وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادتهم المألوفة.

69- فـ " قالوا ادع لنا ربك ". واللون: واحد الألوان، وجمهور المفسرين على أنها كانت جميعها صفراء. قال بعضهم: حتى قرنها وظلفها. وقال الحسن وسعيد بن جبير: إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط، وهو خلاف الظاهر. والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة. وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداء، وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها، وليت شعري كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين، وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل من يعرف لغة العرب أنه لا يجري على الأسود بوجه من الوجوه، فإنهم يقولون في وصف الأسود: حالك وحلكوك ودجوجي وغريب. قال الكسائي: يقال: فقع لونها يفقع فقوعاً: إذا خلصت صفرته. وقال في الكشاف: الفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه. ومعنى "تسر الناظرين" تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجاباً بها واستحساناً للونها. قال وهب: كانت كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها.

ثم لم ينزعوا عن غوايتهم ولا ارعووا من سفههم وجهلهم، بل عادوا إلى تعنتهم فقال: 70- "ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا" أي إن جنس البقر يتشابه عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة، ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى ما دلهم عليه، والامتثال لما أمروا به.

والذلول: التي لم يذللها العمل: أي هي غير مذللة بالعمل ولا ريضة به. وقوله: 71- "تثير" في موضع رفع على الصفة للبقرة: أي هي بقرة لا ذلولة مثيرة، وكذلك قوله: "ولا تسقي الحرث" في محل رفع لأنه وصف لها: أي ليست من النواضح التي يسنى عليها لسقي الزروع، وحرف النفي الآخر توكيد للأول: أي هي بقرة غير مذللة بالحرث ولا بالنضح، ولهذا قال الحسن: كانت البقرة وحشية. وقال قوم: إن قوله: تثير فعل مستأنف. والمعنى: إيجاب الحرث لها والنضح بها. والأول أرجح، لأنها لو كانت مثيرة ساقية لكانت مذللة ريضة، وقد نفى الله ذلك عنها، وقوله: "مسلمة" مرتفع على أنه من أوصاف البقرة، ويجوز أن يكون مرتفعاً على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي هي مسلمة. والجملة في محل رفع على أنها صفة، والمسلمة: هي التي لا عيب فيها، وقيل: مسلمة من العمل، وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد نفى ذلك عنها، والتأسيس خير من التأكيد، والإفادة أولى من الإعادة. والشية أصلها وشية حذفت الواو كما حذفت من يشي، وأصله يوشي، ونظيره الزنة والعدة والصلة، وهي مأخوذة من وشى الثوب: إذا نسج على لونين مختلفين، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد. والمراد أن هذه البقرة خالصة الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون آخر. فلما سمعوا هذه الأوصاف التي لا يبقى بعدها ريب ولا يخالج سامعها شك، ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه، أقصروا من غوايتهم، وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضييق عليهم "قالوا الآن جئت بالحق" أي أوضحت لنا الوصف، وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها، فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات "فذبحوها" وامتثلوا الأمر الذي كان يسراً فعسروه، وكان واسعاً فضيقوه "وما كادوا يفعلون" ما أمروا به لما وقع منهم من التثبط والتعنت وعدم المبادرة، فكان ذلك مظنة للاستبعاد، ومحلاً للمجيء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن منهم، وقيل: إنهم ما كادوا يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف، وقيل: لارتفاع ثمنها، وقيل: لخوف انكشاف أمر المقتول، والأول أرجح. وقد استدل جماعة من المفسرين والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل. وليس ذلك عندي بصحيح الوجهين: الأول: أن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد للمأمور به لا من باب النسخ، وبين البابين بون بعيد كما هو مقرر في علم الأصول. الثاني: أنا لو سلمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه دليل على ما قالوه، فإن قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوها، ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف بالعوان والصفراء، ولا دليل على أن هذه المحاورة بينهم وبين موسى عليه السلام واقعة في لحظة واحدة، بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنتة كانوا يتواطأون عليها، ويديرون الرأي بينهم في أمرها ثم يوردونها، وأقل الأحوال الاحتمال القادح في الاستدلال. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيماً لا يولد له وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم: علام يقتل بعضكم بعضاً، وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسى فذكروا ذلك له، فقال: "إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة" الآية، فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباً، فأخذوها بملء جلدها ذهباً، فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا، لابن أخيه ثم مال ميتاً، فلم يعط من ماله شيئاً، ولم يورث قاتل بعده. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن ابن عباس أن القتيل وجد بين قريتين، وأن البقرة كانت لرجل كان يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهباً. وأخرج ابن جرير عنه نحواً من ذلك، ولم يذكر ما تقدم في البقرة. وقد روي في هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة. وأخرج البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم". وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن بني إسرائيل قالوا: "وإنا إن شاء الله لمهتدون" ما أعطوا أبداً، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم". وأخرج نحوه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج يرفعه. وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضاً. وهذه الثلاثة مرسلة. وأخرج نحوه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال: الفارض الهرمة، والبكر الصغيرة، والعوان النصف. وأخرج نحوه عن مجاهد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "عوان بين ذلك" قال: بين الصغيرة والكبيرة، وهي أقوى ما يكون وأحسنه. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: "صفراء فاقع لونها" قال: شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله: "صفراء" قال: صفراء الظلف "فاقع لونها" قال: صافي. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال: "فاقع لونها" أي صاف "تسر الناظرين" أي تعجب. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله: "صفراء فاقع لونها" قال: سوداء شديدة السواد. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: "لا ذلول" أي لم يذلها العمل "تثير الأرض" يعني ليست بذلول فتثير الأرض "ولا تسقي الحرث" يقول: ولا تعمل في الحرث "مسلمة" قال: من العيوب. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. وقال: "لا شية فيها" لا بياض فيها ولا سواد. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس "مسلمة" لا عوار فيها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة "قالوا الآن جئت بالحق" قالوا: الآن بينت لنا "فذبحوها وما كادوا يفعلون". وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب في قوله: "وما كادوا يفعلون" لغلاء ثمنها.

قد تقدم ما ذكرناه في قصة ذبح البقرة، فيكون تقدير الكلام 72- " إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون " فقال موسى لقومه: "إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة" إلى آخر القصة، وبعدها "فقلنا اضربوه ببعضها" الآية. وقال الرازي في تفسيره: اعلم أن وقوع القتل لا بد أن يكون متقدماً لأمره تعالى بالذبح، فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتل، وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الإخبار عن قصة البقرة، فقول من يقول: هذه القصة يجب أن تكون متقدمة في التلاوة على الأولى خطأ، لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود، فأما التقدم في الذكر فغير واجب لأنه تارةً يقدم ذكر السبب على ذكر الحكم، وأخرى على العكس من ذلك، فكأنهم لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرة، فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل، ونسب القتل إليهم بكون القاتل منهم، وأصل ادارأتم تدارأتم، ثم أدغمت التاء في الدال، ولما كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل، ومعنى ادارأتم: اختلفتم وتنازعتم، لأن المتنازعين يدرأ بعضهم بعضاً: أي يدفعه، ومعنى "مخرج" مظهر: أي ما كتمتم بينكم من أمر القتل فالله مظهره لعباده ومبينه لهم، وهذه الجملة معترضة بين أجزاء الكلام: أي فادارأتم فيها فقلنا.

واختلف في تعيين البعض الذي أمروا بأن يضربوا القتيل به، ولا حاجة إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم، ويكفينا أن نقول: أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها، فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به، وما زاد على هذا فهو من فضول العلم إذا لم يرد به برهان. قوله 73- : "كذلك يحيي الله الموتى" في الكلام حذف، والتقدير "فقلنا اضربوه ببعضها" فأحياه الله "كذلك يحيي الله الموتى" أي إحياء كمثل هذا الإحياء. "ويريكم آياته" أي علاماته ودلائله الدالة على كمال قدرته، وهذا يحتمل أن يكون خطاباً لمن حضر القصة، ويحتمل أن يكون خطاباً للموجودين عند نزول القرآن.

والقسوة: الصلابة واليبس، وهي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله مع وجود ما يقتضي خلاف هذه القسوة من إحياء القتيل وتكلمه وتعيينه لقاتله، والإشارة بقوله: 74- "من بعد ذلك" إلى ما تقدم من الآيات الموجبة للين القلوب ورقتها. قيل: أو في قوله: "أو أشد قسوة" بمعنى الواو كما في قوله تعالى: " آثما أو كفورا " وقيل: هي بمعنى بل، وعلى أن أو على أصلها أو بمعنى الواو، فالعطف على قوله: "كالحجارة" أي هذه القلوب هي كالحجارة أو هي أشد قسوة منها، فشبهوها بأي الأمرين شئتم فإنكم مصيبون في هذا التشبيه. وقد أجاب الرازي في تفسيره عن وقوع أو ههنا مع كونها للترديد: أي لا يليق لعلام الغيوب بثمانية أوجه، وإنما توصل إلى أفعل التفضيل بأشد مع كونه يصح أن يقال وأقسى من الحجارة، لكونه أبين وأدل على فرط القسوة، كما قاله في الكشاف. وقرأ الأعمش أو أشد بنصب الدال، وكأنه عطفه على الحجارة فيكون أشد مجروراً بالفتحة. وقوله: "وإن من الحجارة" إلى آخره، قال في الكشاف: إنه بيان لفضل قلوبهم على الحجارة في شدة القسوة وتقرير لقوله "أو أشد قسوة" انتهى. وفيه أن مجيء البيان بالواو غير معروف ولا مألوف، والأولى جعل ما بعد الواو تذييلاً أو حالاً. التفجر: التفتح، وقد سبق تفسيره. وأصل "يشقق" يتشقق أدغمت التاء في الشين، وقد قرأ الأعمش يتشقق على الأصل. وقرا ابن مصرف ينشق بالنون، والشق واحد الشقوق، وهو يكون بالطول أو بالعرض، بخلاف الانفجار فهو الانفتاح من موضع واحد مع اتساع الخرق. والمراد: أن الماء يخرج من الحجارة من مواضع الانفجار والانشقاق، ومن الحجارة ما يهبط: أي ينحط من المكان الذي هو فيه إلى أسفل منه من الخشية لله التي تداخله وتحل به، وقيل: إن الهبوط مجاز عن الخشوع منها، والتواضع الكائن فيها انقياداً لله عز وجل، فهو مثل قوله تعالى: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله" وقد حكى ابن جرير عن فرقة أن الخشية للحجارة مستعارة كما استعيرت الإرادة للجدار، وكما قال الشاعر: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع وذكر الجاحظ أن الضمير في قوله: "وإن منها" راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة، وهو فاسد، فإن الغرض من سياق هذا الكلام هو التصريح بأن قلوب هؤلاء بلغت في القسوة وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول الحق والتأثر للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه الحجارة، التي هي أشد الأجسام صلابة وأعظمها صلادة، فإنها ترجع إلى نوع من اللين، وهي تفجرها بالماء وتشققها عنه وقبولها لما توجبه الخشية لله من الخشوع والانقياد بخلاف تلك القلوب. وفي قوله: "وما الله بغافل عما تعملون" من التهديد وتشديد الوعيد ما لا يخفى، فإن الله عز وجل إذا كان عالماً بما يعملونه مطلعاً عليه غير غافل عنه كان لمجازاتهم بالمرصاد. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: "وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها" قال: اختلفتم فيها "والله مخرج ما كنتم تكتمون" قال: ما تغيبون. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن المسيب بن رافع قال: "ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله، وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله"، وتصديق ذلك في كتاب الله "والله مخرج ما كنتم تكتمون". وأخرج أحمد والحاكم وصححه عن أبي سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن رجلاً عمل عملاً في صخرة صماء لا باب لها ولا كوة خرج عمله إلى الناس كائناً ما كان". وأخرج البيهقي من حديث عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له سريرة صالحة أو سيئة أظهر الله عليها منها رداء يعرف به" ورواه البيهقي أيضاً بنحوه من قول عثمان قال: والموقوف أصح. وأخرج أبو الشيخ والبيهقي عن أنس مرفوعاً حديثاً طويلاً في هذا المعنى، ومعناه: ان الله يلبس كل عامل عمله حتى يتحدث به الناس ويزيدون، ولو عمله في جوف بيت إلى سبعين بيتاً على كل بيت باب من حديد، وفي إسناده ضعف. وأخرج ابن عدي من حديث أنس أيضاً مرفوعاً "إن الله مرد كل امرئ رداء عمله". ولجماعة من الصحابة والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: "فقلنا اضربوه ببعضها" قال: ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنهم ضربوه بفخذها. وأخرج مثله ابن جرير عن عكرمة. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: ضرب بالبضعة التي بين الكتفين. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة عن وهب بن منبه قصة طويلة في ذكر البقرة وصاحبها لا حاجة إلى التطويل بذكرها، وقد استوفاها في الدر المنثور. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله: "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك" قال: من بعد ما أراهم الله من إحياء الموتى ومن بعد ما أراهم من أمر القتيل "فهي كالحجارة أو أشد قسوة" ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقي بني آدم فقال: "وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار" إلى آخر الآية. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أي من الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: "إن الحجر ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه فئام من الناس ما استطاعوه وأنه ليهبط من خشية الله".

الصفحة رقم 10 من المصحف تحميل و استماع mp3