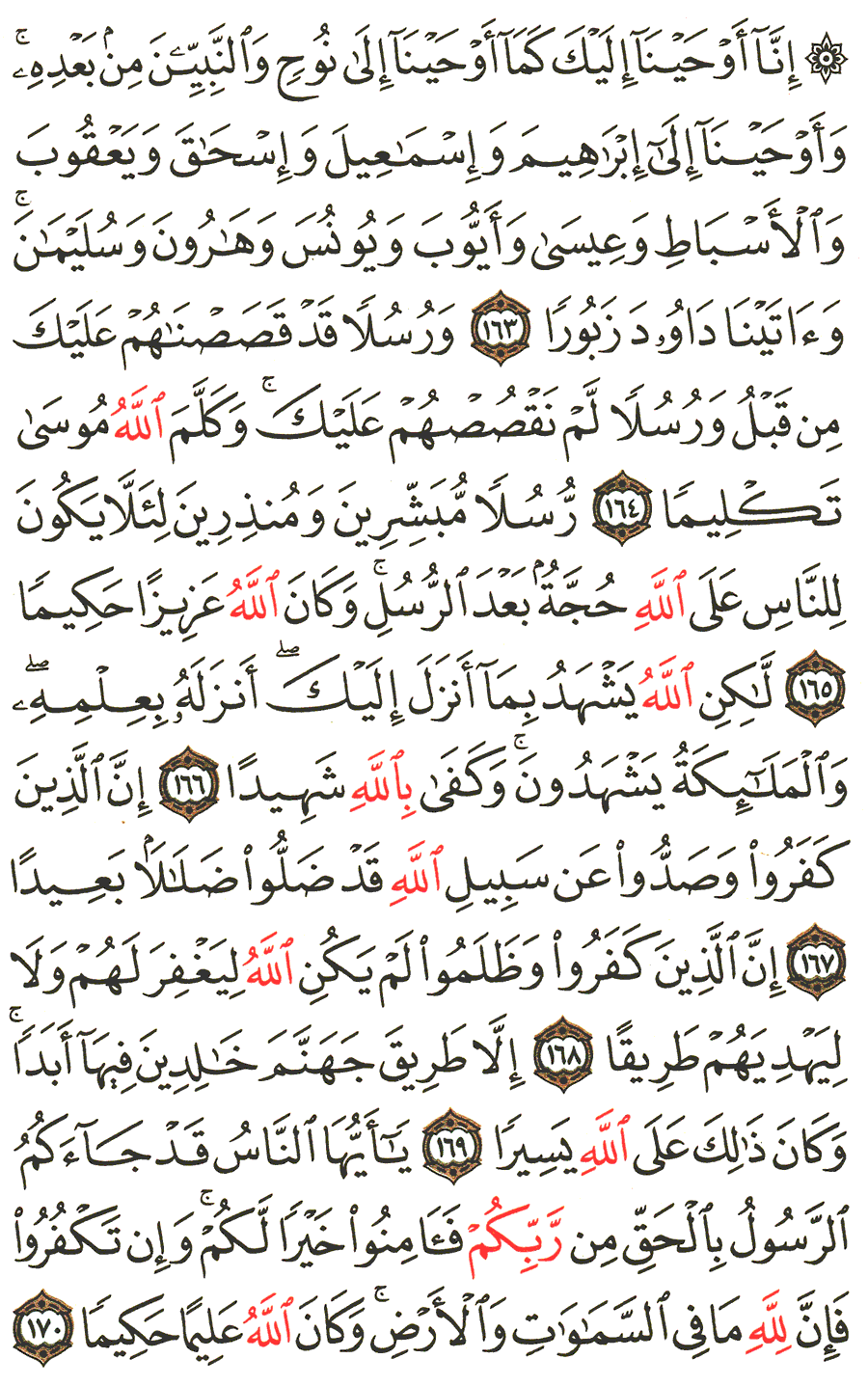

سورة النساء | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 104 من المصحف

قوله 163- "إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده" هذا متصل بقوله "يسألك أهل الكتاب" والمعنى: أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كأمر من تقدمه من الأنبياء فما بالكم تطلبون منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل، والوحي إعلام في خفاء، يقال: وحي إليه بالكلام وحياً، وأوحى يوحي إيحاء، وخص نوحاً لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع، وقيل غير ذلك. والكاف في قوله "كما" نعت مصدر محذوف: أي: إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح، أو حال: أي أوحينا إليك هذا الإيحاء حال كونه مشبهاً بإيحائنا إلى نوح. قوله "وأوحينا إلى إبراهيم" معطوف على "أوحينا إلى نوح" " وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط " وهم أولاد يعقوب كما تقدم "وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان" خص هؤلاء بالذكر بعد دخولهم في لفظ النبيين تشريفاً لهم كقوله "وملائكته ورسله وجبريل"، وقدم عيسى على أيوب ومن بعده مع كونهم في زمان قبل زمانه، رداً على اليهود الذي كفروا به، وأيضاً فالواو ليس إلا لمطلق الجمع. قوله "وآتينا داود زبوراً" معطوف على أوحينا. والزبور: كتاب داود. قال القرطبي: وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ انتهى. قلت: هو مائة وخمسون مزموراً. والمزمور: فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث بالله من خصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره، وتارة يأتي بمواعظ، وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسة، ويستعمل مع تكلمه بذلك شيئاً من الآلات التي لها نغمات حسنة، كما هو مصرح بذلك في كثير من تلك المزمورات. والزبير: الكتابة. والزبور بمعنى المزبور: أي المكتوب. كالرسول والحلوب والركوب. وقرأ حمزة "زبوراً" بضم الزاي، جمع زبر كفلس وفلوس. والزبر بمعنى المزبور، والأصل في الكلمة التوثيق يقال: بئر مزبورة: أي مطوية بالحجارة، والكتاب سمي زبوراً لقوة الوثيقة به.

قوله 164- "ورسلاً" منصوب بفعل مضمر يدل عليه "أوحينا" أي: وأرسلنا رسلاً "قد قصصناهم عليك من قبل" وقيل: هو منصوب بفعل دل عليه "قصصناهم" أي: وقصصنا رسلاً، ومثله ما أنشده سيبويه: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمـلك رأس البـعـــير إن نفـرا والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا أي: وأخشى الذئب. وقرأ أبي "رسل" بالرفع على تقدير، ومنهم رسل. ومعنى: "من قبل" أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة، أو من قبل هذا اليوم. قيل: إنه لما قص الله في كتابه بعض أسماء أنبيائه ولم يذكر أسماء بعض قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى، فنزل "وكلم الله موسى تكليماً" وقراءة الجمهور برفع الاسم الشريف على أن الله هو الذي كلم موسى. وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب بنصب الاسم الشريف على أن موسى هو الذي كلم الله سبحانه و"تكليما" مصدر مؤكد. وفائدة التأكيد دفع توهم كون التكليم مجازاً، كما قال الفراء إن العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق، وقيل: ما لم يؤكد بالمصدر، فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً.

قوله 165- "رسلاً مبشرين ومنذرين" بدل من رسلاً الأول، أو منصوب بفعل مقدر: أي وأرسلنا، أو على الحال بأن يكون رسلاً موطئاً لما بعده، أو على المدح: أي مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل المعاصي. قوله "لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" أي: معذرة يعتذرون بها كما في قوله تعالى "ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك" وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة تنبيهاً على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلاً منه ورحمة. ومعنى قوله "بعد الرسل" بعد إرسال الرسل "وكان الله عزيزاً" لا يغالبه مغالب "حكيماً" في أفعاله التي من جملتها إرسال الرسل. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد "وبصدهم عن سبيل الله كثيراً" قال: أنفسهم وغيرهم عن الحق. وأخرج ابن إسحاق في الدلائل عن ابن عباس في قوله "لكن الراسخون في العلم منهم" قال: نزلت في عبد الله بن سلام وأسيد بن شعبة وثعلبة بن شعبة حين فارقوا اليهود وأسلموا. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عنه أن بعض اليهود قال: يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله "إنا أوحينا إليك" الآية. وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن حبان في صحيحه والحاكم وابن عساكر عن أبي ذر قال: "قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلثمائة وثلاثة عشر جم غفير. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة مرفوعاً إلا أنه قال: والرسل ثلثمائة وخمسة عشر". وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي، ثم كان عيسى، ثم كنت أنا بعده". وأخرج الحاكم عن أنس بسند ضعيف نحوه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين".

قوله 166- "لكن الله يشهد" الاسم الشريف مبتدأ والفعل خبره، ومع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكن والاستدراك من محذوف مقدر كأنهم قالوا: ما نشهد لك يا محمد بهذا: أي الوحي والنبوة، فنزل "لكن الله يشهد". وقوله "والملائكة يشهدون" جملة معطوفة على الجملة الأولى أو جملة حالية، وكذلك قوله "أنزله بعلمه" جملة حالية: أي متلبساً بعلمه الذي لا يعلمه غيره من كونك أهلاً لما اصطفاك الله له من النبوة وأنزله عليك من القرآن "وكفى بالله شهيداً" أي: كفى الله شاهداً والباء زائدة، وشهادة الله سبحانه هي ما يصنعه من المعجزات الدالة على صحة النبوة، فإن وجود هذه المعجزات شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق ما أخبر به من هذا وغيره.

167- "إن الذين كفروا" بكل ما يجب الإيمان به، أو بهذا الأمر الخاص، وهو ما في هذا المقام "وصدوا عن سبيل الله" وهو دين الإسلام بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم: ما نجد صفته في كتابنا وإنما النبوة في ولد هرون وداود، وبقولهم: إن شرع موسى لا ينسخ "قد ضلوا ضلالاً بعيداً" عن الحق بما فعلوا، لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق.

168- "إن الذين كفروا" بجحدهم "وظلموا" غيرهم بصدهم عن السبيل أو ظلموا محمداً بكتمانهم نبوته أو ظلموا أنفسهم بكفرهم، ويجوز الحمل على جميع هذه المعاني "لم يكن الله ليغفر لهم" إذا استمروا على كفرهم وماتوا كافرين " ولا ليهديهم طريقا * إلا طريق جهنم " لكونهم اقترفوا ما يوجب لهم ذلك بسوء اختيارهم وفرط شقائهم وجحدوا الواضح وعاندوا البين.

169- "خالدين فيها أبداً" أي: يدخلهم جهنم خالدين فيها، وهي حال مقدرة. وقوله "أبداً" منصوب على الظرفية، وهو لدفع احتمال أن الخلود هنا يراد به المكث الطويل "وكان ذلك" أي: تخليدهم في جهنم أو تكر المغفرة لهم والهداية مع الخلود في جهنم "على الله يسيراً" لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء "إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون".

170- "فآمنوا خيراً لكم" اختلف أئمة النحو في انتصاب خيراً على ماذا؟ فقال سيبويه والخليل بفعل مقدر: أي واقصدوا أو أتوا خيراً لكم، وقال الفراء: هو نعت لمصدر محذوف: أي فآمنوا إيماناً خيراً لكم، وذهب أبو عبيدة والكسائي إلى أنه خبر لكان مقدرة: أي فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم، وأقوى هذه الأقوال الثالث، ثم الأول، ثم الثاني على ضعف فيه "وإن تكفروا" أي: وإن تستمروا على كفركم "فإن لله ما في السموات والأرض" من مخلوقاته، وأنتم من جملتهم، ومن كان خالياً لكم ولها فهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم، ففي هذه الجملة وعيد لهم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة الستر عن الدليل بما يوجب عليهم القبول والإذعان. لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله".

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 104

103قوله 163- "إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده" هذا متصل بقوله "يسألك أهل الكتاب" والمعنى: أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كأمر من تقدمه من الأنبياء فما بالكم تطلبون منه ما لم يطلبه أحد من المعاصرين للرسل، والوحي إعلام في خفاء، يقال: وحي إليه بالكلام وحياً، وأوحى يوحي إيحاء، وخص نوحاً لكونه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع، وقيل غير ذلك. والكاف في قوله "كما" نعت مصدر محذوف: أي: إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح، أو حال: أي أوحينا إليك هذا الإيحاء حال كونه مشبهاً بإيحائنا إلى نوح. قوله "وأوحينا إلى إبراهيم" معطوف على "أوحينا إلى نوح" " وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط " وهم أولاد يعقوب كما تقدم "وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان" خص هؤلاء بالذكر بعد دخولهم في لفظ النبيين تشريفاً لهم كقوله "وملائكته ورسله وجبريل"، وقدم عيسى على أيوب ومن بعده مع كونهم في زمان قبل زمانه، رداً على اليهود الذي كفروا به، وأيضاً فالواو ليس إلا لمطلق الجمع. قوله "وآتينا داود زبوراً" معطوف على أوحينا. والزبور: كتاب داود. قال القرطبي: وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، وإنما هي حكم ومواعظ انتهى. قلت: هو مائة وخمسون مزموراً. والمزمور: فصل يشتمل على كلام لداود يستغيث بالله من خصومه ويدعو الله عليهم ويستنصره، وتارة يأتي بمواعظ، وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسة، ويستعمل مع تكلمه بذلك شيئاً من الآلات التي لها نغمات حسنة، كما هو مصرح بذلك في كثير من تلك المزمورات. والزبير: الكتابة. والزبور بمعنى المزبور: أي المكتوب. كالرسول والحلوب والركوب. وقرأ حمزة "زبوراً" بضم الزاي، جمع زبر كفلس وفلوس. والزبر بمعنى المزبور، والأصل في الكلمة التوثيق يقال: بئر مزبورة: أي مطوية بالحجارة، والكتاب سمي زبوراً لقوة الوثيقة به.

قوله 164- "ورسلاً" منصوب بفعل مضمر يدل عليه "أوحينا" أي: وأرسلنا رسلاً "قد قصصناهم عليك من قبل" وقيل: هو منصوب بفعل دل عليه "قصصناهم" أي: وقصصنا رسلاً، ومثله ما أنشده سيبويه: أصبحت لا أحمل السلاح ولا أمـلك رأس البـعـــير إن نفـرا والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا أي: وأخشى الذئب. وقرأ أبي "رسل" بالرفع على تقدير، ومنهم رسل. ومعنى: "من قبل" أنه قصهم عليه من قبل هذه السورة، أو من قبل هذا اليوم. قيل: إنه لما قص الله في كتابه بعض أسماء أنبيائه ولم يذكر أسماء بعض قالت اليهود: ذكر محمد الأنبياء ولم يذكر موسى، فنزل "وكلم الله موسى تكليماً" وقراءة الجمهور برفع الاسم الشريف على أن الله هو الذي كلم موسى. وقرأ النخعي ويحيى بن وثاب بنصب الاسم الشريف على أن موسى هو الذي كلم الله سبحانه و"تكليما" مصدر مؤكد. وفائدة التأكيد دفع توهم كون التكليم مجازاً، كما قال الفراء إن العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق، وقيل: ما لم يؤكد بالمصدر، فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً.

قوله 165- "رسلاً مبشرين ومنذرين" بدل من رسلاً الأول، أو منصوب بفعل مقدر: أي وأرسلنا، أو على الحال بأن يكون رسلاً موطئاً لما بعده، أو على المدح: أي مبشرين لأهل الطاعات ومنذرين لأهل المعاصي. قوله "لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" أي: معذرة يعتذرون بها كما في قوله تعالى "ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك" وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة تنبيهاً على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلاً منه ورحمة. ومعنى قوله "بعد الرسل" بعد إرسال الرسل "وكان الله عزيزاً" لا يغالبه مغالب "حكيماً" في أفعاله التي من جملتها إرسال الرسل. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد "وبصدهم عن سبيل الله كثيراً" قال: أنفسهم وغيرهم عن الحق. وأخرج ابن إسحاق في الدلائل عن ابن عباس في قوله "لكن الراسخون في العلم منهم" قال: نزلت في عبد الله بن سلام وأسيد بن شعبة وثعلبة بن شعبة حين فارقوا اليهود وأسلموا. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عنه أن بعض اليهود قال: يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله "إنا أوحينا إليك" الآية. وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن حبان في صحيحه والحاكم وابن عساكر عن أبي ذر قال: "قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلثمائة وثلاثة عشر جم غفير. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة مرفوعاً إلا أنه قال: والرسل ثلثمائة وخمسة عشر". وأخرج أبو يعلى والحاكم بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي، ثم كان عيسى، ثم كنت أنا بعده". وأخرج الحاكم عن أنس بسند ضعيف نحوه. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين".

قوله 166- "لكن الله يشهد" الاسم الشريف مبتدأ والفعل خبره، ومع تشديد النون هو منصوب على أنه اسم لكن والاستدراك من محذوف مقدر كأنهم قالوا: ما نشهد لك يا محمد بهذا: أي الوحي والنبوة، فنزل "لكن الله يشهد". وقوله "والملائكة يشهدون" جملة معطوفة على الجملة الأولى أو جملة حالية، وكذلك قوله "أنزله بعلمه" جملة حالية: أي متلبساً بعلمه الذي لا يعلمه غيره من كونك أهلاً لما اصطفاك الله له من النبوة وأنزله عليك من القرآن "وكفى بالله شهيداً" أي: كفى الله شاهداً والباء زائدة، وشهادة الله سبحانه هي ما يصنعه من المعجزات الدالة على صحة النبوة، فإن وجود هذه المعجزات شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق ما أخبر به من هذا وغيره.

167- "إن الذين كفروا" بكل ما يجب الإيمان به، أو بهذا الأمر الخاص، وهو ما في هذا المقام "وصدوا عن سبيل الله" وهو دين الإسلام بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم: ما نجد صفته في كتابنا وإنما النبوة في ولد هرون وداود، وبقولهم: إن شرع موسى لا ينسخ "قد ضلوا ضلالاً بعيداً" عن الحق بما فعلوا، لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق.

168- "إن الذين كفروا" بجحدهم "وظلموا" غيرهم بصدهم عن السبيل أو ظلموا محمداً بكتمانهم نبوته أو ظلموا أنفسهم بكفرهم، ويجوز الحمل على جميع هذه المعاني "لم يكن الله ليغفر لهم" إذا استمروا على كفرهم وماتوا كافرين " ولا ليهديهم طريقا * إلا طريق جهنم " لكونهم اقترفوا ما يوجب لهم ذلك بسوء اختيارهم وفرط شقائهم وجحدوا الواضح وعاندوا البين.

169- "خالدين فيها أبداً" أي: يدخلهم جهنم خالدين فيها، وهي حال مقدرة. وقوله "أبداً" منصوب على الظرفية، وهو لدفع احتمال أن الخلود هنا يراد به المكث الطويل "وكان ذلك" أي: تخليدهم في جهنم أو تكر المغفرة لهم والهداية مع الخلود في جهنم "على الله يسيراً" لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء "إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون".

170- "فآمنوا خيراً لكم" اختلف أئمة النحو في انتصاب خيراً على ماذا؟ فقال سيبويه والخليل بفعل مقدر: أي واقصدوا أو أتوا خيراً لكم، وقال الفراء: هو نعت لمصدر محذوف: أي فآمنوا إيماناً خيراً لكم، وذهب أبو عبيدة والكسائي إلى أنه خبر لكان مقدرة: أي فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم، وأقوى هذه الأقوال الثالث، ثم الأول، ثم الثاني على ضعف فيه "وإن تكفروا" أي: وإن تستمروا على كفركم "فإن لله ما في السموات والأرض" من مخلوقاته، وأنتم من جملتهم، ومن كان خالياً لكم ولها فهو قادر على مجازاتكم بقبيح أفعالكم، ففي هذه الجملة وعيد لهم مع إيضاح وجه البرهان وإماطة الستر عن الدليل بما يوجب عليهم القبول والإذعان. لأنهم يعترفون بأن الله خالقهم "ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله".

الصفحة رقم 104 من المصحف تحميل و استماع mp3