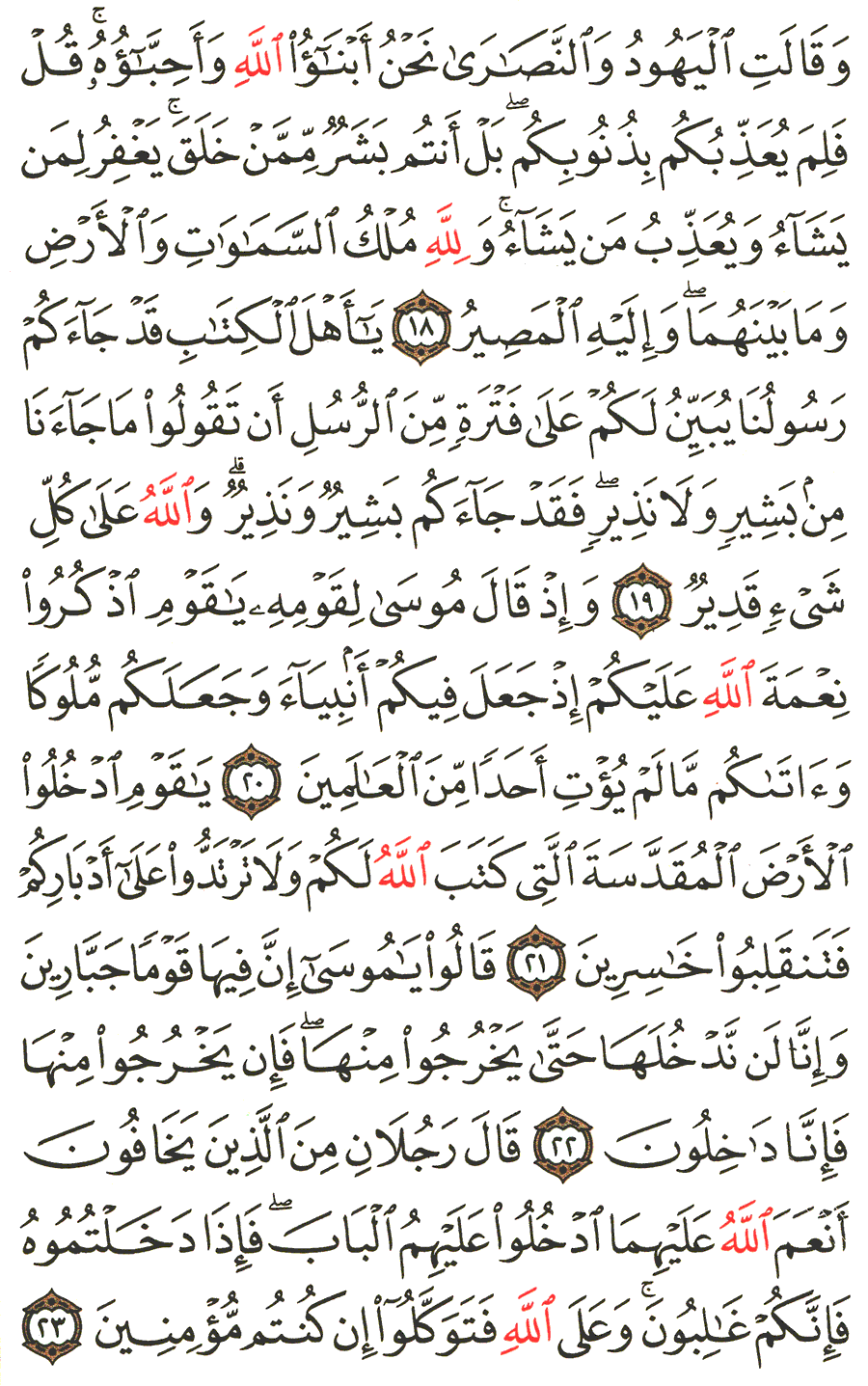

سورة المائدة | للقراءة من المصحف بخط كبير واضح

| استماع mp3 | الجلالين&الميسر | تفسير الشوكاني |

| إعراب الصفحة | تفسير ابن كثير | تفسير القرطبي |

| التفسير المختصر | تفسير الطبري | تفسير السعدي |

تفسير الشوكاني تفسير الصفحة 111 من المصحف

قوله: 18- "وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه" أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير حيث قالوا: "عزير ابن الله" وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا: "المسيح ابن الله" وقيل هو على حذف مضاف: أي نحن أتباع أبناء الله، وهكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم، فقال: "قل فلم يعذبكم بذنوبكم" أي إن كنتم كما تزعمون، فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب بالقتل والمسخ وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون بذلك لقولكم: "لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة" فإن الابن من جنس أبيه لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبون، والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون، فهذا يدل على أنكم كاذبون في هذه الدعوى. وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين ببرهان الخلف. قوله: "بل أنتم بشر ممن خلق" عطف على مقدر يدل عليه الكلام: أي فلستم حينئذ كذلك "بل أنتم بشر ممن خلق" أي من جنس من خلقه الله تعالى يحاسبهم على الخير والشر، ويجازي كل عامل بعمله "يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما" من الموجودات "وإليه المصير" أي تصيرون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد "نحن أبناء الله وأحباؤه" كقول النصارى فأنزل الله فيهم: "وقالت اليهود والنصارى" إلى آخر الآية. وأخرج أحمد في مسنده عن أنس قال: " مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، فسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا، والله لا يلقي حبيبه في النار". وإسناده في المسند هكذا: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس فذكره. ومعنى الآية يشير إلى معنى هذا الحديث، ولهذا قال بعض مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا الصوفي هذه الآية. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا والله لا يعذب الله حبيبه، ولكن قد يبتليه في الدنيا". وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: "يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء" يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له، ويميت من يشاء منكم على كفره فيعذبه.

المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم: 19- " ويبين الله لكم " حال. والمبين هو ما شرعه الله لعباده وحذف للعلم به، لأن بعثة الرسل إنما هي بذلك. والفترة أصلها السكون، يقال فتر الشيء: سكن، وقيل هي الانقطاع. قاله أبو علي الفارسي وغيره، ومنه فتر الماء: إذا انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة، وفتر الرجل عن عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجد فيه، وامرأة فاترة الطرف: أي منقطعة عن حدة النظر. والمعنى: أنه انقطع الرسل قبل بعثه صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان. واختلف في قدر مدة تلك الفترة وسيأتي بيان ذلك. قوله: "أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير" تعليل لمجيء الرسول بالبيان على حين فترة: أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم، و من في قوله: "من بشير" زائدة للمبالغة في نفي المجيء، والفاء في قوله: "فقد جاءكم" هي الفصيحة مثل قول الشاعر: فقد جئنا خراسانا أي لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير، وهو محمد صلى الله عليه وسلم "والله على كل شيء قدير" ومن جملة مقدوراته إرساله رسوله على فترة من الرسل. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي، في الدلائل عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام، فرغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده، فأنزل الله: "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل" الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الذي فرق الله به بين الحق والباطل فيه بيان وموعظة ونور وهدى وعصمة لمن أخذ به. قال: وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ستمائة سنة وما شاء الله من ذلك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه قال: كانت خمسمائة سنة وستين سنة. وقال الكلبي: خمسمائة سنة وأربعين سنة. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير قال: كانت خمسمائة سنة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت أربعمائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة. وأخرج ابن سعد في كتاب الطبقات عن ابن عباس قال: كان بين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة ولم يكن بينهما فترة، فإنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة وتسع وستون سنة، بعث في أولها ثلاثة أنبياء كما قال الله تعالى: "إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث" والذي عزز به شمعون وكان من الحواريين، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة وأربعة وثلاثين سنة. وقد قيل غير ما ذكرنا.

هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانه بأن أسلاف اليهود الموجودين في عصر محمد صلى الله عليه وسلم تمردوا على موسى وعصوه كما تمرد هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وسلم وعصوه، وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم، وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ: 20- "يا قوم اذكروا" بضم الميم وكذا قرأ فيما أشبهه، وتقديره: يا أيها القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء: أي وقت هذا الجعل، وإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة، لأن الأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى، وامتن عليهم سبحانه بجعل الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم، لكثرة من بعثه من الأنبياء منهم، قوله: "وجعلكم ملوكاً" أي وجعل منكم ملوكاً، وإنما حذف حرف الجر لظهور أن معنى الكلام على تقديره، ويمكن أن يقال: إن منصب النبوة لما كان لعظم قدره وجلالة خطره بحيث لا ينسب إلى غير من هو له قال فيه: "إذ جعل فيكم أنبياء" ولما كان منصب الملك مما يجوز نسبته إلى غير من قال به كما تقول قرابة الملك نحن الملوك، قال فيه: "وجعلكم ملوكاً" وقيل المراد بالملك: أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون، فهم جميعاً ملوك بهذا المعنى: وقيل معناه: أنه جعلهم ذوي منازل لا يدخل عليهم غيرهم إلا بإذن، وقيل غير ذلك. والظاهر أن المراد من الآية الملك الحقيقي، ولو كان بمعنى آخر لما كان للامتنان به كثير معنى. فإن قلت: قد جعل غيرهم ملوكاً كما جعلهم. قلت: قد كثر الملوك فيهم كما كثر الأنبياء، فهذا وجه الامتنان. قوله: "وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين" أي من المن والسلوى والحجر والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وغير ذلك. والمراد عالمي زمانهم. وقيل إن الخطاب هاهنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عدول عن الظاهر غير موجب، والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أنه من كلام موسى لقومه وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة وتمهيداً لما بعده من أمره لهم بدخول الأرض المقدسة.

وقد اختلف في تعيينها، فقال قتادة: هي الشام، وقال مجاهد: الطور وما حوله، وقال ابن عباس والسدي وغيرهما: أريحاء، وقال الزجاج: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقول قتادة: يجمع هذه الأقوال المذكورة بعده. والمقدسة: المطهرة، وقيل المباركة 21- "التي كتب الله لكم" أي قسمها وقدرها لهم في سابق علمه وجعلها مسكناً لكم "ولا ترتدوا على أدباركم" أي لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا وفشلاً "فتنقلبوا" بسبب ذلك "خاسرين" لخير الدنيا والآخرة.

22- "قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين" قال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتي، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد، وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه، فإنه يجبر غيره على ما يريده، يقال أجبره: إذا أكرهه، وقيل هو مأخوذ من جبر العظم، فأصل الجبار على هذا المصلح لأمر نفسه، ثم استعمل في كل من جر إلى نفسه نفعاً بحق أو باطل، وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه. قال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في حرفين، جبار من أجبر، ودراك من أدرك. والمراد هنا: أنهم قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون، قيل هم قوم من بقية قوم عاد، وقيل هم من ولد عيص بن إسحاق، وقيل هم من الروم: ويقال إن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط، وعنق هي بنت آدم، قيل كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع. قال ابن كثير: وهذا شيء يستحيا من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص" ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراً، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال: "رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً"، وقال تعالى: " فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون * ثم أغرقنا بعد الباقين "، وقال تعالى: "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم". وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر ولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع، ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق والله أعلم، انتهى كلامه. قلت: لم يأت في أمر هذا الرجل ما يقتضي تطويل الكلام في شأنه، وما هذا بأول كذبة اشتهرت في الناس، ولسنا بملزومين بدفع الأكاذيب التي وضعها القصاص ونفقت عند من لا يميز بين الصحيح والسقيم، فكم في بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرافة، وما أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة به أن يدع التعرض لتفسير كتاب الله، ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع المناسبة لها من كتب القصاص. قوله: "فإن يخرجوا منها فإنا داخلون" هذا تصريح بما هو مفهوم من الجملة التي قبل هذه الجملة لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب.

قوله: 23- "قال رجلان" هما يوشع وكالب بن يوفنا أو ابن فانيا، وكانا من الإثني عشر نقيباً كما مر بيان ذلك. وقوله: "من الذين يخافون" أي يخافون من الله عز وجل، وقيل من الجبارين: أي هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من الجبارين، وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم، وقيل إن الواو في "يخافون" لبني إسرائيل: أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير يخافون بضم الياء: أي يخافهم غيرهم. قوله: "أنعم الله عليهما" في محل رفع على أنه صفة ثانية لرجلان، بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر "ادخلوا عليهم الباب" أي باب بلد الجبارين "فإذا دخلتموه فإنكم غالبون" قالا: هذه المقالة لبني إسرائيل. والظاهر أنهما قد علما بذلك من خبر موسى، أو قالاه ثقة بوعد الله، أو كانا قد عرفا أن الجبارين قد ملئت قلوبهم خوفاً ورعباً.

فتح القدير - صفحة القرآن رقم 111

110قوله: 18- "وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه" أثبتت اليهود لأنفسها ما أثبتته لعزير حيث قالوا: "عزير ابن الله" وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا: "المسيح ابن الله" وقيل هو على حذف مضاف: أي نحن أتباع أبناء الله، وهكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلة، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم، فقال: "قل فلم يعذبكم بذنوبكم" أي إن كنتم كما تزعمون، فما باله يعذبكم بما تقترفونه من الذنوب بالقتل والمسخ وبالنار في يوم القيامة كما تعترفون بذلك لقولكم: "لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة" فإن الابن من جنس أبيه لا يصدر عنه ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبون، والحبيب لا يعذب حبيبه وأنتم تعذبون، فهذا يدل على أنكم كاذبون في هذه الدعوى. وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين ببرهان الخلف. قوله: "بل أنتم بشر ممن خلق" عطف على مقدر يدل عليه الكلام: أي فلستم حينئذ كذلك "بل أنتم بشر ممن خلق" أي من جنس من خلقه الله تعالى يحاسبهم على الخير والشر، ويجازي كل عامل بعمله "يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما" من الموجودات "وإليه المصير" أي تصيرون إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا محمد "نحن أبناء الله وأحباؤه" كقول النصارى فأنزل الله فيهم: "وقالت اليهود والنصارى" إلى آخر الآية. وأخرج أحمد في مسنده عن أنس قال: " مر النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق، فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ، فأقبلت تسعى وتقول: ابني ابني، فسعت فأخذته، فقال القوم: يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا، والله لا يلقي حبيبه في النار". وإسناده في المسند هكذا: حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس فذكره. ومعنى الآية يشير إلى معنى هذا الحديث، ولهذا قال بعض مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه، فتلا الصوفي هذه الآية. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا والله لا يعذب الله حبيبه، ولكن قد يبتليه في الدنيا". وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: "يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء" يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له، ويميت من يشاء منكم على كفره فيعذبه.

المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم: 19- " ويبين الله لكم " حال. والمبين هو ما شرعه الله لعباده وحذف للعلم به، لأن بعثة الرسل إنما هي بذلك. والفترة أصلها السكون، يقال فتر الشيء: سكن، وقيل هي الانقطاع. قاله أبو علي الفارسي وغيره، ومنه فتر الماء: إذا انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة، وفتر الرجل عن عمله: إذا انقطع عما كان عليه من الجد فيه، وامرأة فاترة الطرف: أي منقطعة عن حدة النظر. والمعنى: أنه انقطع الرسل قبل بعثه صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان. واختلف في قدر مدة تلك الفترة وسيأتي بيان ذلك. قوله: "أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير" تعليل لمجيء الرسول بالبيان على حين فترة: أي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن تفريطكم، و من في قوله: "من بشير" زائدة للمبالغة في نفي المجيء، والفاء في قوله: "فقد جاءكم" هي الفصيحة مثل قول الشاعر: فقد جئنا خراسانا أي لا تعتذروا فقد جاءكم بشير ونذير، وهو محمد صلى الله عليه وسلم "والله على كل شيء قدير" ومن جملة مقدوراته إرساله رسوله على فترة من الرسل. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي، في الدلائل عن ابن عباس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام، فرغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته، فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهوذا: ما قلنا لكم هذا وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده، فأنزل الله: "يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل" الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في الآية قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الذي فرق الله به بين الحق والباطل فيه بيان وموعظة ونور وهدى وعصمة لمن أخذ به. قال: وكانت الفترة بين عيسى ومحمد ستمائة سنة وما شاء الله من ذلك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عنه قال: كانت خمسمائة سنة وستين سنة. وقال الكلبي: خمسمائة سنة وأربعين سنة. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير قال: كانت خمسمائة سنة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت أربعمائة سنة وبضعاً وثلاثين سنة. وأخرج ابن سعد في كتاب الطبقات عن ابن عباس قال: كان بين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة ولم يكن بينهما فترة، فإنه أرسل بينهما ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خمسمائة سنة وتسع وستون سنة، بعث في أولها ثلاثة أنبياء كما قال الله تعالى: "إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث" والذي عزز به شمعون وكان من الحواريين، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمائة سنة وأربعة وثلاثين سنة. وقد قيل غير ما ذكرنا.

هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانه بأن أسلاف اليهود الموجودين في عصر محمد صلى الله عليه وسلم تمردوا على موسى وعصوه كما تمرد هؤلاء على نبينا صلى الله عليه وسلم وعصوه، وفي ذلك تسلية له صلى الله عليه وسلم، وروي عن عبد الله بن كثير أنه قرأ: 20- "يا قوم اذكروا" بضم الميم وكذا قرأ فيما أشبهه، وتقديره: يا أيها القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء: أي وقت هذا الجعل، وإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما وقع فيه من الحوادث للمبالغة، لأن الأمر بذكر الوقت أمر بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى، وامتن عليهم سبحانه بجعل الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل أنبياء من غيرهم، لكثرة من بعثه من الأنبياء منهم، قوله: "وجعلكم ملوكاً" أي وجعل منكم ملوكاً، وإنما حذف حرف الجر لظهور أن معنى الكلام على تقديره، ويمكن أن يقال: إن منصب النبوة لما كان لعظم قدره وجلالة خطره بحيث لا ينسب إلى غير من هو له قال فيه: "إذ جعل فيكم أنبياء" ولما كان منصب الملك مما يجوز نسبته إلى غير من قال به كما تقول قرابة الملك نحن الملوك، قال فيه: "وجعلكم ملوكاً" وقيل المراد بالملك: أنهم ملكوا أمرهم بعد أن كانوا مملوكين لفرعون، فهم جميعاً ملوك بهذا المعنى: وقيل معناه: أنه جعلهم ذوي منازل لا يدخل عليهم غيرهم إلا بإذن، وقيل غير ذلك. والظاهر أن المراد من الآية الملك الحقيقي، ولو كان بمعنى آخر لما كان للامتنان به كثير معنى. فإن قلت: قد جعل غيرهم ملوكاً كما جعلهم. قلت: قد كثر الملوك فيهم كما كثر الأنبياء، فهذا وجه الامتنان. قوله: "وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين" أي من المن والسلوى والحجر والغمام وكثرة الأنبياء وكثرة الملوك وغير ذلك. والمراد عالمي زمانهم. وقيل إن الخطاب هاهنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عدول عن الظاهر غير موجب، والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرين من أنه من كلام موسى لقومه وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة وتمهيداً لما بعده من أمره لهم بدخول الأرض المقدسة.

وقد اختلف في تعيينها، فقال قتادة: هي الشام، وقال مجاهد: الطور وما حوله، وقال ابن عباس والسدي وغيرهما: أريحاء، وقال الزجاج: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقول قتادة: يجمع هذه الأقوال المذكورة بعده. والمقدسة: المطهرة، وقيل المباركة 21- "التي كتب الله لكم" أي قسمها وقدرها لهم في سابق علمه وجعلها مسكناً لكم "ولا ترتدوا على أدباركم" أي لا ترجعوا عن أمري وتتركوا طاعتي وما أوجبته عليكم من قتال الجبارين جبنا وفشلاً "فتنقلبوا" بسبب ذلك "خاسرين" لخير الدنيا والآخرة.

22- "قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين" قال الزجاج: الجبار من الآدميين العاتي، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد، وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه، فإنه يجبر غيره على ما يريده، يقال أجبره: إذا أكرهه، وقيل هو مأخوذ من جبر العظم، فأصل الجبار على هذا المصلح لأمر نفسه، ثم استعمل في كل من جر إلى نفسه نفعاً بحق أو باطل، وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه. قال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في حرفين، جبار من أجبر، ودراك من أدرك. والمراد هنا: أنهم قوم عظام الأجسام طوال متعاظمون، قيل هم قوم من بقية قوم عاد، وقيل هم من ولد عيص بن إسحاق، وقيل هم من الروم: ويقال إن منهم عوج بن عنق المشهور بالطول المفرط، وعنق هي بنت آدم، قيل كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع. قال ابن كثير: وهذا شيء يستحيا من ذكره، ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً ثم لم يزل الخلق ينقص" ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراً، وأنه كان ولد زنية، وأنه امتنع من ركوب السفينة وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته، وهذا كذب وافتراء، فإن الله ذكر أن نوحاً دعا على أهل الأرض من الكافرين فقال: "رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً"، وقال تعالى: " فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون * ثم أغرقنا بعد الباقين "، وقال تعالى: "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم". وإذا كان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقى عوج بن عنق وهو كافر ولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع، ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق والله أعلم، انتهى كلامه. قلت: لم يأت في أمر هذا الرجل ما يقتضي تطويل الكلام في شأنه، وما هذا بأول كذبة اشتهرت في الناس، ولسنا بملزومين بدفع الأكاذيب التي وضعها القصاص ونفقت عند من لا يميز بين الصحيح والسقيم، فكم في بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب وبلايا وأقاصيص كلها حديث خرافة، وما أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة به أن يدع التعرض لتفسير كتاب الله، ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع المناسبة لها من كتب القصاص. قوله: "فإن يخرجوا منها فإنا داخلون" هذا تصريح بما هو مفهوم من الجملة التي قبل هذه الجملة لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب.

قوله: 23- "قال رجلان" هما يوشع وكالب بن يوفنا أو ابن فانيا، وكانا من الإثني عشر نقيباً كما مر بيان ذلك. وقوله: "من الذين يخافون" أي يخافون من الله عز وجل، وقيل من الجبارين: أي هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من الجبارين، وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم، وقيل إن الواو في "يخافون" لبني إسرائيل: أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير يخافون بضم الياء: أي يخافهم غيرهم. قوله: "أنعم الله عليهما" في محل رفع على أنه صفة ثانية لرجلان، بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر "ادخلوا عليهم الباب" أي باب بلد الجبارين "فإذا دخلتموه فإنكم غالبون" قالا: هذه المقالة لبني إسرائيل. والظاهر أنهما قد علما بذلك من خبر موسى، أو قالاه ثقة بوعد الله، أو كانا قد عرفا أن الجبارين قد ملئت قلوبهم خوفاً ورعباً.

الصفحة رقم 111 من المصحف تحميل و استماع mp3